জীবনের অন্তিম পর্বে দিনলিপিতে লিখেছিলেন কবি, ‘রক্তের কোনো অজ্ঞাত পরিবর্তনের ফলে আমার সারা শরীরে ভয়ানক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।… অনির্দিষ্ট, অপরিচিত যন্ত্রণায় কাতরে উঠছি…।’ সেই অবর্ণনীয় বেদনার কাব্যকথা নোটবইয়ে, ‘এবার এসো হে, কাছে সে অন্তিম জানাচেনা মুখ/ যন্ত্রণা, প্রবল ব্যথা, শরীরের কাঠামো পাঁজরে…।’ লেক জেনেভার কাছেই ভাল-মঁ স্যানিটোরিয়ামে তখন তিনি। কবির নাম রাইনার মারিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬), যিনি আজও এক বিস্ময়চিহ্নর মতো, বিশ্বকবিতায়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এল ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৬। আর বছরখানেক দূরে তাঁর মহাপ্রয়াণের শতবার্ষিকী!

রিলকে ভুগছিলেন লিউকেমিয়ায়। শোনা যায়, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন মিশরের এক রূপসি নারী, নিমেট এলোউইবে। কবি বাগান থেকে কিছু গোলাপ আগে থেকেই সংগ্রহ করলেন। ফুল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটে গেল কাঁটা। সেই ক্ষত বিষিয়ে গেল। বাড়তে-বাড়তে ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। ১৯২৬ সাল জুড়ে তাঁর দেহকষ্ট ছিল অসীম। মুখের ভেতরে ক্ষত, পাকস্থলি আর অন্ত্র জুড়ে তীব্র যন্ত্রণা। ২৯ ডিসেম্বর মৃত্যুর সময় তাঁর চোখদু’টি ছিল খোলা। তাঁর এপিটাফ ছিল সংক্ষিপ্ত। তিন পঙক্তির একটি কবিতা।

মূল জার্মান থেকে আমরা নিচ্ছি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর তর্জমা আর বুদ্ধদেব বসুর ব্যাখ্যান। ‘পরিশুদ্ধ অসংগতি, হে গোলাপ, সবাকার চোখের পাতায়/ বিরাজো অথচ নও কারো নিদ্রা, সেই সুখ।’ নিহিতার্থ বলছে, ‘কবি তাঁর কবিতার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে যান, কবির মরনশীলতা ও কবিতার স্থায়িত্ব নিয়ে এক বিশুদ্ধ স্ববিরোধ রচিত হয়— কিন্তু আসলে তাও নয়, কেননা সব করি ও সব কবিতার ‘চক্ষুপল্লবের’ তলে প্রচ্ছন্ন থাকেন সেই এক অনাদি ও অনিদ্র অর্ফিয়ুস।’

বুদ্ধদেব বসুর এই ব্যাখ্যা বেশ জটিল। প্রসঙ্গত, বলে রাখি, আমার মনে হয় রিলকের কবিতাতেও আছে নানা বাঁক এবং গ্রন্থি— স্তরে-স্তরে তার অযুত ইশারা। যার সবটা হয়তো অন্য দেশে, অন্য চালে, অন্য সংস্কৃতিতে এবং ভাষায় পূর্ণত ধরে ফেলা শক্ত। অনুভূতি এবং জিজ্ঞাসার বহুতলে রিলকের অভিজ্ঞতা এবং যাতায়াত। আমি বরং গোলাপের কাঁটায় বিদ্ধ এই কবির লেখালিখি এবং পরিণতির কাকতালীয়, কিন্তু অত্যাশ্চর্য এক নিয়তির সম্পর্ককে বুঝতে চাইব।

২২ অক্টোবর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে ট্রামের ধাক্কায় মৃত জীবনানন্দ দাশের দাহ হল পরের দিন, অর্থাৎ ৩ তারিখ। সাল ১৯৫৪। অন্যদিকে, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৬ তারিখে গোলাপ-কাঁটায় বিদ্ধ, প্রয়াত রিলকের অন্ত্যেষ্টি হল ২ জানুয়ারি, ১৯২৭। রারোন সমাধিক্ষেত্রে। সুইৎজারল্যান্ডে।

‘গোলাপ’ ছিল রিলকের কবিতার এক অনিবার্য প্রতীক। জীবনের নানা সময়ে তাঁর কবিতায় গোলাপের অনুপ্রবেশ। শোনা যায়, তাঁর দীর্ঘকালের বাসস্থান শাতো দ্য মুজোৎ (Chateau de Muzot) প্রাসাদের অঙ্গনে ছিল এক বিরাট গোলাপ-বাগিচা, ঘর থেকে যে ফুল্ল-কুসুমিত শেষের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসতেন রিলুকে। পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকজন রিলকে বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ‘বস্তু’ নিয়ে ক্রমাগত সন্ধানে ব্যাপৃত রিলকে, গোলাপের মধ্যে খুঁজে গেয়েছিলেন বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গের এক সমন্বিত সুষমা। স্পষ্ট করে বলি, রিলকে গোলাপের মধ্যে দেখেন থিম বা ভাবমূল, যা অন্তরমহলের বৈশিষ্ট্য, আর তার সঙ্গে, বহিরঙ্গ বা আকারের সূক্ষ্ম সুষমা। এখানে যেন কল্পনা এসে বাস্তবের হাতে হাত রেখেছে। একেবারে ‘প্রহর পুঁথি’র প্রথম খণ্ড (১৮৯৯) থেকেই এর চিহ্ন স্পষ্ট। গোলাপের এই নানাবিধ উপস্থিতি থেকেই তাঁকে ‘গোলাপের কবি’ নামেও ডাকা হত। আমাদের মনে পড়বে শেষ জীবনে লেখা ফরাসি কবিতাগুলির কথা। প্রায় চারশোটি কবিতা তিনি জীবনের নানা পর্বে লিখেছিলেন। তারা আটটি ছোট-বড় সংকলনে বা অগ্রন্থিত আকারে বিদ্যমান। নতুন কবিতা সংকলনে (১৯০৭) একটি অংশ ছিল ‘গোলাপের ডালি’ নামে। কবিতার মধ্যে বলা ছিল বোজা-চোখের অন্তর্দৃষ্টিতে গোলাপের ফুটে থাকার প্রসঙ্গ। সেই সূত্রেই শেষ জীবনে ২৭টি কবিতার একটি সিরিজ লিখলেন রিলকে। এবার ফরাসি ভাষায়। তার নাম, ‘গোলাপগুচ্ছ’ [‘Les Roses’]। কবিতাগুলির আলাদা কোনও নাম ছিল না। ভাবমূল হয়তো সেই সুগন্ধী, রূপময় পুষ্পটি নিজেই। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি, হঠাৎ কয়েকটি পঙক্তিতে মৃত্যুর চিত্রকল্প যেন লিখে গেলেন নিয়তিতাড়িত ছবি— ‘হে গোলাপ, কার/ বিরুদ্ধে তোমার ওই উদ্যত কাঁটাগুলি/ রয়েছে বলে মনে হয়?/ তোমায় কি সশস্ত্র হতে। বাধ্য করেছে তোমার/ কোমল সংবেদন?/…’ (তরজমা: অংকুর সাহা)

‘অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট’-এর পঞ্চমটিতেও আছে,

তুলো না স্মরণস্তম্ভ। গোলাপেরা হবে প্রস্ফুটিত

তারই জন্য প্রতি গ্রীষ্মে ফিরে ফিরে অফুরান।

কেননা সে অর্ফিয়ুস। সে-ই হয় রূপান্তরিত

এতে কিংবা ওতে। অন্য কোনো নামের সন্ধান

আমাদের অকর্তব্য। একবার, চিরকাল ধরে

গান যদি জাগে তা-ই অর্ফিয়ুস। সে আসে, এবং চলে যায়।

(তরজমা: বুদ্ধদেব বসু)

আবার, ‘কবরখানা (Cimetière) নামের ফরাসিতে লেখা একটি কবিতায় ফিরে আসে সেই এপিটাফে বিধৃত প্রসঙ্গ মৃত্যুবোধ, সৌন্দর্য, অস্তিত্ববাদ আর গোলাপ একাকার হয়ে যেতে থাকে। তার একটি পঙক্তি (তরজমা: উদয়শংকর বর্মা)— ‘সমস্ত পাপড়িগুলি থেকে কি গোলাপ আমাদের থেকে পালিয়ে যেতে চায়? তারা কি শুধুই গোলাপ এবং গোলাপ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়? এর বেশি চোখের পাতার নীচে কারুর ঘুম নেই?’ এইসব রহস্যের কোনও সদুত্তর মেলে না। এখন কবিদের সঙ্গে অপার্থিবতা আর মৃত্যুর সূক্ষ্ম স্পন্দন বহমান থাকে। প্রায়শই।

নাহলে, জীবনানন্দ দাশ হঠাৎ ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থের ‘ফুটপাথে’ কবিতায় কেন লিখবেন—

‘অনেক রাত হয়েছে— অনেক গভীর রাত হয়েছে;

কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে- ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—

কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে।

পায়ের বলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব করে হাঁটছি আমি।…

পায়ের তলায় লিকলিকে আপন ট্রামের লাইন- মাথার ওপরে অসংখ্য জটিল তারের জাল

শাসন করছে আমাকে।’

২২ অক্টোবর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে ট্রামের ধাক্কায় মৃত জীবনানন্দ দাশের দাহ হল পরের দিন, অর্থাৎ ৩ তারিখ। সাল ১৯৫৪। অন্যদিকে, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৬ তারিখে গোলাপ-কাঁটায় বিদ্ধ, প্রয়াত রিলকের অন্ত্যেষ্টি হল ২ জানুয়ারি, ১৯২৭। রারোন সমাধিক্ষেত্রে। সুইৎজারল্যান্ডে। পুরো সময় জুড়ে বাখ-এর সুর বাজিয়েছিলেন আলমা মুডি তাঁর বেহালায়। রহস্য আর মৃত্যুকে কালের মন্দিরার মতো দু-হাতে নিয়ে হেঁটে যান রবীন্দ্রনাথও। মনে পড়ে গেল, ১৩৪২ সনের ২২ শ্রাবণ (১৯৩৫) তিনি লিখেছিলেন একটি গান, ছ-বছর পরে যার ছায়া দেখা গেল, ‘মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ/ আসিতে তোমার দ্বারে’ এবং ওই গানেই ‘দূরের থেকে দেখেছিলেম বাতায়নের তলে/ তোমার প্রদীপ জ্বলে—/ আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।’

২

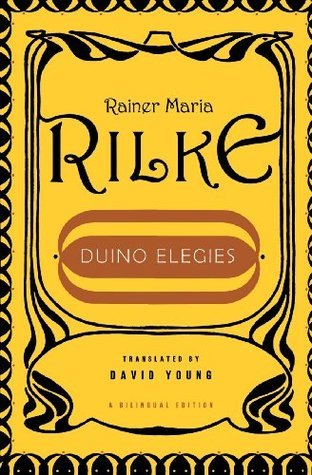

রিলকের সঙ্গে অবশ্য রহস্যের বারংবার সংযোগ হয়েছে। তাঁর কবিতায় সেই অলৌকিকের আভা দেখা যাবে বহুবার। সবচেয়ে তীব্র সেই অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয় ‘ডুইনো এলিজি’-র দশটি অতুলনীয় কাব্যপ্রকাশ। ১৯১১ সালে সম্পূর্ণ একাকিত্বে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন ‘সমুদ্রের ওপর ঝুঁকে বিশাল বন্য কেল্লায়’।’ তাঁর মনে হয়েছিল, ‘মনুষ্যজীবনের পাহাড়শ্রেণির সানুদেশে তার কতকগুলি জানালা খুলে দিয়ে উন্মুক্ততম সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে- আমার একটি জানালাও তার মধ্যে শামিল।… এমনকি একথাও বলা চলে এ যেন সরাসরি ব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।’

অপেক্ষা করছিলেন রিলকে। বছর ছত্রিশ তাঁর বয়স। কবিতা কবে উঠে আসবে সমস্ত অস্তিত্ব মথিত করে, এক প্রচণ্ড প্রবাহের মতো- এই ছিল তাঁর অভিপ্রায় এবং প্রত্যাশা। তিনি জানতেন, কবিতার উৎসার ঘটে অন্তর্ভেদী একাকিত্বের গভীরতল থেকে।

২১ জানুয়ারি। ১৯১২। দুর্গের প্রাকারে হাঁটছেন বিলকে। বাইরে উত্তুরে হাওয়ার প্রবল দাপট। নীচে উত্তাল সমুদ্র। সহসা তিনি শুনতে পেলেন এক কণ্ঠস্বর— ‘কে, আমি চিৎকার কার উঠি যদি, হবে শ্রোতা শ্রেণিবদ্ধ ঐ দেবদূত— পর্যায়ের মধ্য থেকে?’ দ্রুত খাতায় লিখে নিলেন রিলকে। মনে হল, কোনও আশ্চর্য ক্ষমতা যেন ভর করেছে তাঁর ওপর। তিনি যেন মসৃণভাবে লিখে চলেছেন পরপর পঙক্তিসমূহ— কোনও ঐশী ক্ষমতাবলে।

এলেজি হল শোকগাথা। মৃত্যু তাই এই দশটি দীর্ঘ কাজের প্রধান ভাবমূল। মৃত্যু, মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এক শাশ্বত, বিপুল, অপার্থিব সৌন্দর্য আর প্রকৃতি— ব্রহ্মাণ্ড আর প্রশ্নময়তায় ভয়ংকর সব দেবদূতের সঙ্গে ভ্রমণ। প্রথম এলিজিটি লেখার আগে আরও একটি অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল রিলকের। [প্রসঙ্গত উল্লেখ করে যাই, অনেক বছর ধরে ছাপা হয়ে চলেছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহর অনূদিত ‘ডুইনো এলিজি’ (দে’জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২), এই বইয়ে এলিজি ১ এবং এলিজি ৬ হুবহু একই কবিতা!] ডুইনোর উদ্যানে গাছে অনুভব প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড অলিভ গাছের শিকড়ে উঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই তার শিহরন হয়। তিনি সহসা অনুভব করেন এক অদ্ভুত উন্মোচন। যেন বিশাল এক অতীত, তার মানুষজন, তাঁর মধ্যে নতুন করে ‘বাঁচতে, ভালোবাসতে, দুঃখ অনুভব করতে’ চাইছে। অতীতের এই বিদ্যুৎস্পর্শে তিনি প্রবল আলোড়িত হন। তবে, পরবর্তীকালে ওই গাছের কাছে যেতে তার ‘সাহসে কুলোয়নি’।

এই যে ডুইনো দুর্গে বারংবার দৈবী উন্মোচন এবং ঐশী রোমাঞ্চপ্রবাহ এবং রিলকের আত্মবীক্ষা— সবই যেন পরলোকের সঙ্গে এক সেতুবন্ধ! ‘মৃতের সহিত কথোপকথন’ না হলেও, মৃতের সঙ্গে সংযোগ এবং বিশ্বদর্শন। অস্তিত্ববাদী নানা আর্তনাদ। দৃশ্যাতীত অলৌকিক জগৎ বিষয়ে রিলকে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন এবং ডুইনো দুর্গে প্ল্যানচেটের সাহায্য নিয়েছেন। এমন এক প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছতে চাইছিলেন রিলকে, যেখানে জীবিত এবং মৃত, ইহলোক এবং পরলোক, মানবজগৎ এবং প্রেতলোক সবই বিরাজমান। তাঁর মনে হয়েছিল, গাছটি থেকে সূক্ষ্ম শিহরন এসে একটি আত্মার মতো তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে। দুই অকালমৃত তরুণীকে নিয়ে তিনি সে-সময়ে গুরুতরভাবে চিন্তিত ছিলেন। আত্মসংশয়, আত্মসন্ধান আর মহাশূন্যের একটি জেগে ওঠাই ছিল রিলকের প্রার্থিত। ওই বিশাল দুর্গে তিনি অনুভব করছিলেন আরও সব মানবাত্মার সাহচর্য।

‘…কেননা সৌন্দর্য আর-কিছু নয়,/ শুধু সেই আতঙ্কের আরম্ভ, যা অতি কষ্টে আমাদের পক্ষে নয়/ এখনো অসহনীয়। আরাধ্য সে আমাদের, যেহেতু সে শান্ত উপেক্ষায়/ তার সাধ্য সংহার হানে না/ প্রতি ভিন্ন দেবদূত ভয়ংকর। তাই আমি চেপে রাখি নিজেকে, ব্যাকুল কণ্ঠে গিলে ফেলি/ অন্ধকারে উদ্গত ক্রন্দনধ্বনি।…’ (‘প্রথম এলিজি’/ তরজমা: বুদ্ধদেব বসু্)

৩

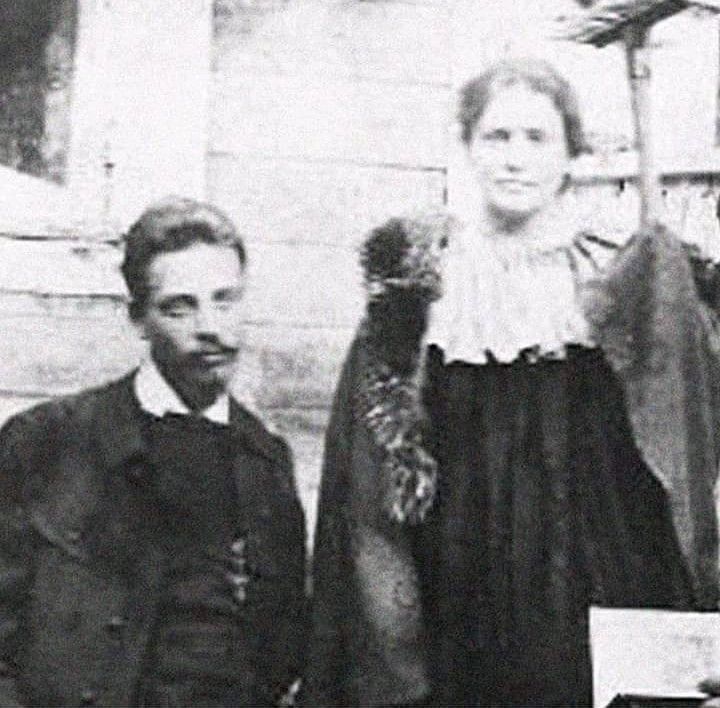

জন্ম থেকেই অবশ্য রিলকের সঙ্গে মৃত্যুলোকের এটা সম্পর্ক ছিল। প্রাগ শহরে তাঁর জন্ম ৪ ডিসেম্বর। প্রথমে তাঁর পরিবারদত্ত নাম ছিল ‘রেনে’। তাঁর জন্মের আগে, তাঁর বাবা-মায়ের এক কন্যাসন্তান মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যায়। ফলে, তাঁর মা চেয়েছিলেন আবার একটি কন্যাসন্তানই। ফলে, শোক এবং আকাঙ্ক্ষায় পাঁচ-বছর বয়স পর্যন্ত রিলকে-কে পরানো হত মেয়েদের পোশাক। খেলতে দেওয়া হত ডলপুতুল। রিলকে-র মনে হয়েছিল, তিনি ছিলেন মায়ের এক খেলনা, যেন এক বড়সড় ‘ডল’ গোছের। তিনিও মনের গভীরে লালন করতেন এক নারীসুলভ ব্যক্তিত্ব। কোনও-কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ‘রেনে’ এবং ‘মারিয়া’ নামেও সেই অকালমৃতার চিহ্ন। তাঁর বান্ধবী লু আন্দ্রেয়াস-সালোমে (১৮৬১-১৯৩৭) পরবর্তীকালে ‘রেনে’-র ‘রাইনার’ নামটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও রিলকের মা আমৃত্যু তাঁকে ‘রেনে’ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

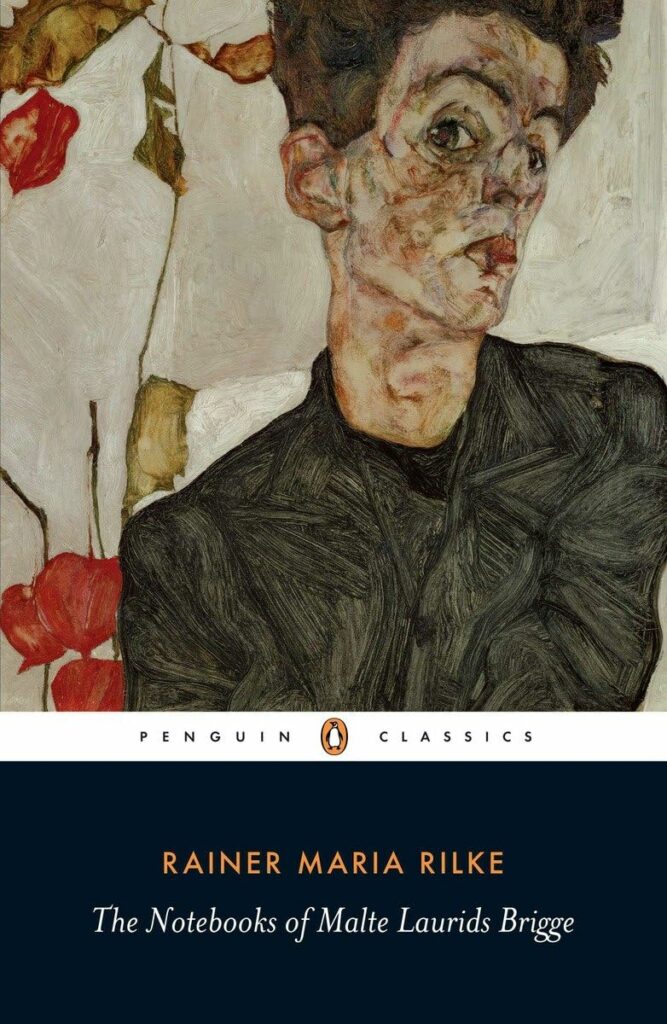

ঠিক এইখানে আমি দৃষ্টি ফেরাব রিলকের দু’টি গদ্যরচনার দিকে। প্রথমটি তাঁর একমাত্র উপন্যাস, ‘মালটে লউরিডস ব্রিগগে-র নোটবই’, প্রকাশ ১৯১০ সালে। অন্যদিকে, ১৯০২ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ফ্রানৎস সেভার কাম্পুস (১৮৮৩-১৯৬৬)-কে লেখা দশটি চিঠি। উপন্যাসটি তিনি প্যারিস শহরে এসেই লিখতে শুরু করেন। এর কেন্দ্রে আছে এক ‘অভিজাত বাউন্ডুলে’ যুবকের আত্মিক সংকট, বিতৃষ্ণা, নির্বেদ, সৃষ্টিশীলতার রহস্য সন্ধান এবং সর্বোপরি স্মৃতি-বর্তমান এবং অস্তিত্বের নানা মহল বিষয়ে অনুসন্ধান। প্যারিস শহর তার ভাল লাগে না। তার মনে নানা আলোড়ন। এই দিনলিপিতে পরতে পরতে মিশে যান স্বয়ং রিলকে। এমনকী, তাঁর প্রিয়তমা লু-আন্দ্রেয়াস-সালোমে-কে লেখা চিঠিপত্র দেদার ব্যবহার করতে থাকেন মালটে-র ক্ষেত্রে। কোনও নির্দিষ্ট প্লট নেই, কাহিনিবৃত্ত নেই, আছে শুধু দিনানুদিনের অনুভব আর শিল্প নির্মাণের নানা মুহূর্তকে ধারণ করার চেষ্টা। স্মৃতি বলতে শুধু ঐচ্ছিক বা চেতনাসঞ্জাত স্মৃতিই নয়, অনৈচ্ছিক (involuntary) স্মৃতি। যে স্মৃতি উঠে আসে স্বপ্ন অথবা ঘোরের টানে, মনের অজানা গুপ্ত-সুপ্ত বন্দরে। বাস্তব চিত্র আর কল্পনা, বিদ্যুৎঝলক আর দ্যোতনা, জীবনযাপন আর অলৌকিক উদ্ভাস— সবই যেন খোঁজে মালেট। সেই নোটবইতে শৈশব থেকেই ঢুকে পড়ে মৃত্যু আর প্রেতলোকের ছায়া। যেন মালেট-ও বুঝতে চাইছে দৃশ্য, প্রাণ, পার্থিবতা আর সন্তদের। রিলকে-র ফেরেস্তারা হয়তো সরাসরি এই উপন্যাসে কর্তৃত্ব করে না, কিন্তু ঈশ্বরকে, আনন্দকে, আর অস্তিত্বের অনিঃশেষ উল্লাসকে সে যেন ছুঁতে চায়। আত্মখনন এবং আত্ম-অনুসন্ধান করতে-করতে মালেট যেন ব্যক্তি থেকে যে-কোনও ‘আধুনিক’ বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠে। তার অভিজ্ঞতা আর অনুভব যেন চারিয়ে যাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এভাবেই, বিশেষ থেকে সাধারণ হয়ে ওঠে মালেট। তার সন্ধান মিলে যেতে থাকে; ধোঁয়া, ক্লেদ, হত্যা, উপেক্ষা, কষ্ট আর অমানবিক যে-কোনও শহর বা শহরতলির বাস্তবতার সঙ্গে। আর এখানেই ঢোকে মৃত্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন। আত্মসমীক্ষা। অস্তিত্ববাদ। পুনরাগমনের আশ্বাস এবং শূন্যতার উদ্বেগের টানাপোড়েন। দ্বিধাদীর্ণ এই মালেটের শৈশবে আছে ঠাকুরদা আর মায়ের মৃত্যু। আকাশের তারাগুলি কি এর সঙ্গে সম্পর্কিত? আকাশ আর নক্ষত্র কি অর্থবহ? কারাবন্দি প্রাণের মানে কি মৃত্যু?

কাম্পুসের সঙ্গে চিঠি চালাচালিতেও বড় হয়ে দেখা দিল আত্মআবিষ্কার, কাব্যরচনার অন্ধিসন্ধির হদিশ, জীবন আর মৃত্যুকে বুঝতে-বুঝতে এগনো— সম্পর্ককেও। এই যে ক্রমাগত এই দুনিয়া অতিক্রম করে এক অপার্থিবতাকে খোঁজার চেষ্টা, এটা হয়তো রিলকের অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে আসে। তাঁর অকালমৃতা দিদির উপস্থিতি যেভাবে ছিল তাঁর শৈশবজুড়ে।

৪

রিলকের গোটা জীবনের দিকে তাকালে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যেতে হয়। সারাজীবন এক উন্মত্ত সৃষ্টিশীলতার তাড়নায় তিনি ছুটে চলেছেন বিশ্বের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালি-সহ আরও নানা দেশে তিনি ভবঘুরের মতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ছুটে বেড়িয়েছেন। আটটি ভাষা তিনি জানতেন; তার মধ্যে ফরাসি, রুশ, ড্যানিশ এবং ইংরেজি বর্তমান। তবে কবিতা লিখেছেন শুধু ফরাসি ভাষায়। কবিতা লেখার উজ্জ্বল তাগিদে তিনি কখনও রাশিয়ায় গেছেন, টলস্টয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন, অধ্যাত্মবাদের মধ্যে খুঁজেছেন উত্তরণ, কখনও অগুস্ত রোদ্যাঁর সান্নিধ্যে বস্তুকে (‘Dinge’) বুঝতে চেয়েছেন, খুঁজতে চেয়েছেন বস্তুর অভ্যন্তরের নির্যাস— তার তাৎপর্য। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে, চিড়িয়াখানায় গিয়ে তাঁর অপলক দৃষ্টিতে খাঁচায় বন্দি প্রাণীটিকে পর্যবেক্ষণের কাহিনি। মনে পড়বে তাঁর লেখা ‘চিতাবাঘ’ (Der Panther) কবিতাটির কথা। বন্দিত্ব আর প্রকৃতি, খাঁচার শিক আর চিতাবাঘের দৃষ্টি— সে অসামান্য কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

রিলকে তাঁর পুরো যাপনকে উৎসর্গ করেছিলেন শিল্পের রূপনির্মাণে। গ্রন্থের পর গ্রন্থে তিনি কুঁদে তুলতে চেয়েছেন বিমূর্ত সব সারাৎসার। নানা নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং বিচ্ছেদ হয়েছে। পরিবার-পরিজন-বন্ধু, সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে বারংবার উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেয়েছেন কাব্যের আহ্বান। সংগীতের কাছে নতজানু হয়েছেন, চিত্রকলার অনুষঙ্গে কবিতা লিখতে চেয়েছেন। ‘ডুইনো এলিজি’র পঞ্চমটিই লেখা হয়েছে পিকাসোর বিখ্যাত ছবি ‘সলিটমবঙ্ক পরিবার’-এর (১৯০৫) অনুষঙ্গে। সেজানের সঙ্গে রিলকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বন্ধুতা এবং পত্রালাপ তো সকলেরই জানা।

বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম থেকে, জীবন থেকে, নিসর্গ থেকে তিনি খুঁজে বার করতে চাইছিলেন প্রতীক আর সারাৎসার। বুঝতে চাইছিলেন জীবনের অর্থময়তা। একদিকে ‘গাছ’ আর অন্যদিকে ‘রাত্রি’ সেজন্য তাঁর প্রিয় কাব্যবীজ। গাছ হল ধারাবাহিক রূপান্তরের প্রতিনিধি বা চিহ্নক। পুনর্জীবন আর রহস্যের মধ্যে দিয়ে তার যাত্রা। রাত্রি হল অপার ইশারা। যাকে আত্মস্থ করতে না পারলে, বোঝাই যাবে না অস্তিত্বহীনতার তাৎপর্য। অস্তিত্বহীনতারই অন্য নাম মৃত্যু। মৃত্যু থেকে আতঙ্ক। আতঙ্ক থেকে উদ্বেগ আর অস্থিরতা। সেজন্যই অর্ফিয়ুসের পুরাণ থেকে উঠে আসে মৃত্যুকে অতিক্রমকারী শিল্পের কথা। সনেটের পশ্চাৎপটে থাকে তাঁর মেয়ের বন্ধু ভেরা-র অকালমৃত্যু। ১৯২২ সালে লেখা এই ৫৫টি সনেট জানায় শিল্পের অমরতার সন্ধান। এখানেও আসে অন্য এক অদৃশ্য জগতের প্রসঙ্গ। মন সেই দুনিয়ার সুরগুলি গেয়ে চলে, শরীর হয়ে ওঠে বাদ্যযন্ত্র।

অনুভূতির এই সূক্ষ্ম লেখচিত্র , এই স্পর্শকাতর স্পন্দন থেকেই রিলকের কবিতা জেগে ওঠে। পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি, মেধা, স্বপ্ন আর ঘোর দিয়ে তার অবয়ব নির্মিত। বিশ শতকের থেকে উচ্চারিত রিলকের মহাকায় কাব্যধারা শাশ্বতের সঙ্গে সংলাপ চালায়।

‘তমসা থেকে মহাশক্তি ভীষণ মন্থনে

উঠবে জেগে হয়তো রাতে আমার ঠিক পাশে

আমি বিশ্বাস করি রাতের তমসাতে।’

(ভাষান্তর : নন্দিনী সেনগুপ্ত)