হরশঙ্কর – চার

কটনসাহেবের টানে তাঁর তৈরি কটন কলেজ চিনে, সেখানে এসে উপস্থিত হল বটে হরশঙ্কর, কিন্তু তেমন একটা সুবিধে করতে পারল না। কারণ কটনসাহেবের লেখা যতটা সহজপাঠ্য, ঠিক ততটা সহজ নয় সশরীরে তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়া। হয় তাকে আসতে হবে তনুদা বা ভূতেশের মতোই নির্দিষ্ট কোনও চাকরিতে কর্মপ্রার্থী হিসেবে, আর নয়তো সুপারিশের গুপ্তসিঁড়ি বেয়ে; কিন্তু এর কোনও পথটাই যেহেতু সে ধরেনি, ফলে তার কাছে আর একটাই রাস্তা যা খোলা আছে, তা হল অযথা সময় নষ্ট না করে এখান থেকে চলে যাওয়া। কটন কলেজ অবধি পৌঁছেও হরু বলতে পারল না যে, সে ঠিক কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। গেটের বাইরে দাঁড়ানো একজন সান্ত্রী গোছের লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে বুঝল যে, এখানকার স্থানীয় মানুষ না জানে হিন্দি, না বোঝে ইংরেজি। ‘অহমিয়া’ মানে আসামের ভাষা না জানলে সব কাজেই সে অকেজো হয়ে যাবে। তা ছাড়াও এখানকার যে স্থানীয় শিক্ষিত মানুষের গোষ্ঠী, চাকরিপ্রার্থী হিসেবে তাঁরাই এখন পুরোভাগে। ফলে, হরশঙ্কর এখানেও এক উদ্বৃত্ত মানুষ এবং ভিনদেশি।

আসামে এসে দিনকয়েক থেকেই হরশঙ্কর বুঝেছে যে, যতখানি বিস্তৃত এর ভৌগোলিক সীমানা, তেমনই বিপুল এর বনসম্পদ। বুঝেছে যে, ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গা— নদ বা নদী যাই হোক না কেন, একটার থেকে অন্যটা কী ভীষণ আলাদা! সাহেবদের প্রবল উদ্যোগ সত্ত্বেও ঘন জঙ্গল কেটে, আদিবাসীদের তাড়িয়ে, রাস্তা কেটে ব্যবসা জমানো অত সহজ নয় এখানে। অথচ হাতছাড়াও করা যাবে না এই অঞ্চলকে। ফলে বাংলা ভাগ করে, আসামকে পুব বাংলায় ঠেলে দিয়েই থামেনি এই অতি-তৎপর সাহেবরা। আরও নানারকম ছক সমানেই কষে চলেছে আসামকেও টুকরো-টুকরো করে নিজেদের তাঁবে নিয়ে আসবার জন্য। এখন এটাই তাদের নতুন নীতি; বিভাজন এবং কায়েমি শাসন। ফলে এখানে থেকে গেলে মস্ত বিপদে পড়বে হরু। সন্দেহের বশে হয় আটক করবে ব্রিটিশ পুলিশ, নয়তো কোণঠাসা করবে শিক্ষিত সমাজ; আর তার চাইতেও চরম শাস্তি হবে, আদিবাসীরা যদি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একেবারে গায়েব করে ফেলে। তা ছাড়াও পথঘাট এমন জঙ্গুলে যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিজে চিনে পৌঁছোনোর উপায় নেই বললেই চলে। তার জন্য হয় সরকারি পদাধিকারী, নয়তো স্থানীয় মানুষ হতে হবে। ভূতেশের কথা অনুযায়ী কলকাতায় সে ছিল ‘vagabond informer’। কিন্তু এখানে থাকলে সে হয়ে যাবে শুধুই একজন ‘vagabond’। হরশঙ্কর অচিরেই বুঝেছে যে, ভাল ইংরেজি জানলেই যে সাহেবরা তাকে ডেকে চাকরি দেবে এমন নয়। না সে সাহেবদের মতো বেপরোয়া ‘ইংরেজ’, না সে তার নিজের দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এ-প্রসঙ্গে একই সঙ্গে তার মনে এল, বছরখানেক আগে অকালপ্রয়াত স্বামী বিবেকানন্দের কথা; কারণ তাঁর সঙ্গেও এই কটনসাহেবের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

১৯০২ সালে মারা যাবার ঠিক এক বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ এই আসামেই এসেছিলেন। তাঁর মায়ের ইচ্ছেতেই, বিধবা মা এবং অন্যান্য আত্মীয় ও দু-একজন শিষ্যকে নিয়ে বিশেষ কয়েকটি মন্দির দর্শন করতে। কলকাতা থেকে সরাসরি আসামে না এসে প্রথমে তিনি গিয়েছিলেন, পুব বাংলার ঢাকা। সেখানে বক্তৃতা করে, সেখান থেকে এসেছিলেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং চন্দ্রনাথ ধামে। আতিথ্য নিয়েছিলেন স্থানীয় কোনও জমিদারের। সবশেষে চট্টগ্রাম থেকে রেলপথে চাঁদপুর এসে, সেখান থেকে স্টিমার ধরে গুয়াহাটি এসে পৌঁছোন তাঁরা, মা কামাখ্যার মন্দির দর্শন করবেন বলে। এখানেও কোনও এক বাঙালির বাড়িতে থাকেন তাঁরা। স্থানীয় লোকেদের উদ্যোগে, কয়েকটি বক্তৃতাও দেন। তাঁর কথা শুনতে জড়ো হয় বহু মানুষ। পরে তাঁরা আবার সেখান থেকে এসে দিন তিনেকের আতিথ্য নেন শিবকান্ত এবং লক্ষ্মীকান্ত নামে দুই ভাইয়ের, যাঁরা ওই কামাখ্যা মন্দিরের পুরোহিত।

ঘটনাচক্রে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি এসে হরশঙ্কর যখন কামাখ্যা মন্দিরের চত্বরে একা বসেছিল, একটি লোক বাঙালি আন্দাজ করে, যাঁর কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করাল, তিনিই সেই পুরোহিত শিবকান্ত; এবং যাঁর ভাইয়ের নাম লক্ষ্মীকান্ত। হরশঙ্কর তো ভাবতেই পারছিল না যে, কলকাতায় থাকা বাঙালি বলে যে এমন এক আশ্রয় তারও জুটে যেতে পারে! শিবকান্ত তাকে দেখিয়েছিলেন বিবেকানন্দের হাতের লেখা। তাঁদের দুই ভাইয়ের আতিথ্যে খুশি হয়ে সে-কথা তিনি ইংরেজিতে লিখে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের রূপ, তেজস্বী ভঙ্গি এবং সহস্র মানুষের সামনে বক্তৃতা করার আশ্চর্য ক্ষমতা— এসব বলতে গিয়ে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল শিবকান্তের। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল বিগলিত অশ্রু; এমন ভাবে বর্ণনা করেছিলেন কামাখ্যা মন্দিরে স্বামীজির সেই ‘কুমারী’ পুজো করার দিনটি যে, হরশঙ্করের মনে হয়েছিল সে যেন বায়োস্কোপ দেখছে কোনও। কটন কলেজে কাজ পাবার আশায় সে এখানে এসেছে জেনে, একজনের নাম একটা কাগজে লিখে দিয়ে শিবকান্ত তাকে দেখা করতে বলেন। কাগজটি হাতে নিয়ে হরশঙ্কর জানতে চায় যে, কে এই পদ্মনাথ ভট্টাচার্য! শিবকান্ত তাকে বলেন যে, পুব বাংলার মেধাবী ছাত্র পদ্মনাথ; সরকারি পদে বড়সড় চাকরি করলেও, সেসব ছেড়ে এখন তিনি কটন কলেজেরই অধ্যাপক। এখানকার এক অন্যতম হোমরাচোমরা মানুষ এই পদ্মনাথ ভট্টাচার্য।

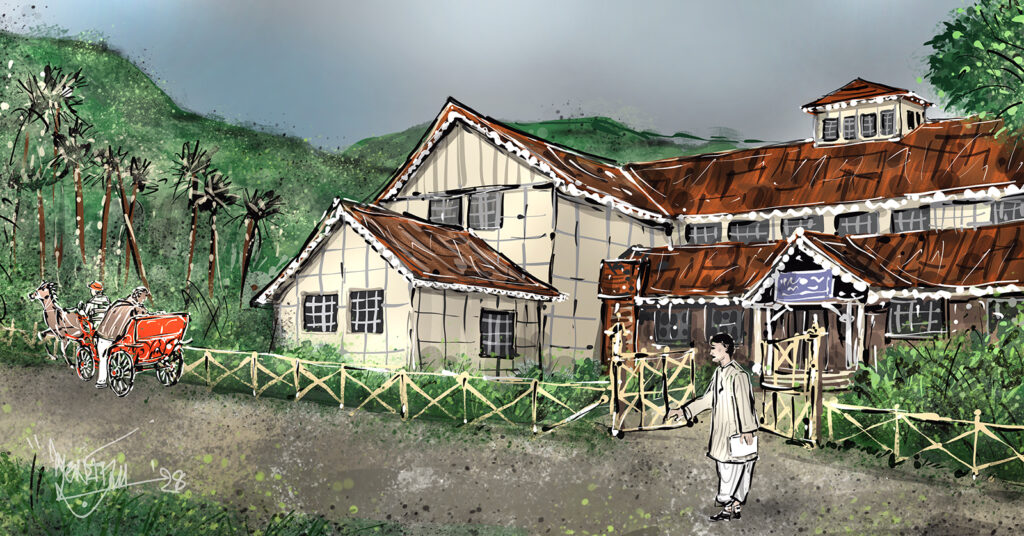

হরশঙ্কর সেইমতো কটন কলেজে গেলে, তিনি তাকে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে বলেন, পরদিন সকালে। মন্দিরে ফিরে এসে শিবকান্তকে সব কথা বলাতে তিনি আবারও একই কথা বললেন; কারণ এই পদ্মনাথ আবার কটনসাহেবেরও কাছের লোক। শিবকান্তের কাছেই সে জানতে পারে, শিলং-এর কমিশনার কটনসাহেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হওয়ার কথাও। সে এক গল্পই বটে! কটনসাহেবের আমন্ত্রণে রাজি হয়ে স্বামীজি সেখানে গেলেও, তিনি কিন্তু তাঁর আতিথ্যে সরকারি বাংলোয় থাকেননি। থেকেছিলেন লাবাং-এ রায়সাহেব কৈলাশচন্দ্র দাসের বাড়িতে। গিয়েওছিলেন ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে। দু’দিনের এই পথযাত্রার মাঝে বিশ্রাম নিতে উমিয়ম লেকের ধারে এক গ্রামে, কোনও একজনের কুটিরে এক রাত কাটিয়ে, তার পরের দিন শিলং পৌঁছেছিলেন বেশ রাত করেই। তবে বিপদসঙ্কুল পথে আরও দুজন সাহেবকে একরকম জোর করেই সঙ্গে দিয়েছিলেন কটনসাহেব; যাঁরা তাঁদের নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গে-সঙ্গে গিয়েছিলেন সমস্ত পথ। এখানেই কটনসাহেবের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে স্বামীজির। তাঁর অনুরোধে নতুন করে সারিয়ে তোলা কুইন্টন সভাগৃহটি উদ্বোধন করে বক্তৃতাও দেন বিবেকানন্দ। স্বামীজির শরীর-স্বাস্থ্য একেবারেই ভাল না থাকায় সাহেব-সার্জেন দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেন কমিশনার সাহেব। দফায়-দফায় স্বামীজি দেখাও করেন শিলংবাসী শিক্ষিত বাঙালি, অহমিয়া এবং খাসি মানুষদের সঙ্গে। ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান নির্বিশেষেই। শিকাগো জয় করে আসা স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ববঙ্গ হয়ে আসাম সফরের এই স্ব-নির্বাচিত ভ্রমণে যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করেন কটন। বিবেকানন্দ ইংল্যান্ডে থাকার সময়েও কটন সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেন। তখন সেটা না হওয়ায় এবার এ-সুযোগ আর হাতছাড়া করেননি তিনি। সাবলীলভাবে বাংলা এবং অহমিয়া বলতে পারা এই সাহেবের দরদি মন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন স্বামীজিও। তাঁদের সেইসব আলোচনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন এই পদ্মনাথ। ফলে পদ্মনাথকে ধরে যে একটা হিল্লে হয়ে যেতেই পারে, সে-বিষয়ে আর কোনও সংশয় রইল না হরুর।

পরদিন কলেজচত্বরে দেখা করতে গেলে, সেই সান্ত্রীই এসে জানাল যে, বাইরেই অপেক্ষা করতে বলেছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর হরশঙ্কর দেখল, মাঝারি চেহারার একজন মধ্যবয়সি মানুষ, কলেজ গেটের বাইরে এসে, কাউকে যেন খুঁজছেন। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে হরু তার নিজের নাম বলতেই তিনিও প্রতিনমস্কার জানালেন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার গাড়িতে নিজে উঠে, ইশারায় বললেন, তাঁর বাড়িতেই তাকে আবার চলে আসতে। গাড়ির পিছন-পিছন হাঁটলেও তাঁর পৌঁছোবার বেশ কিছুক্ষণ পরেই বাড়িটা দেখতে পেল হরশঙ্কর। বাগান দেওয়া একতলা বাড়িটার সামনে, বাঁধানো বারান্দায় দুটি বেতের চেয়ার পাতা। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কী করবে তা বুঝে ওঠবার আগেই, ঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে, একটা চেয়ারে নিজে বসে, হরশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এসো, এখানেই বসে কথা সেরে নিই।’

টাইপ করা একটা কাগজ তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেই সেটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘এই যোগ্যতায় তো কলেজে চাকরি হয় না; তবে বিপ্লবী হওয়া যায়।’

‘যে-কোনও একটা কাজ; তেমন কোনও বিশেষ চাহিদা আমার নেই।’

‘স্বামীজিকে দেখেছ? বক্তৃতা শুনেছ তাঁর! বেলুড়ে গিয়েছ কখনও?’

‘তেমন সুযোগ হয়নি; তবে নামে চিনি।’

‘যদিও আমি তাঁর একজন কড়া সমালোচক, কিন্তু তাঁর মতো আর কাউকে এখনও দেখিনি।’

‘জানি স্যার। আমার মা-ও তো এই কথাই বলেন।’

‘মা বললে কী হবে! তুমি তো কোনও আগ্রহই বোধ করোনি। ইংরেজি শিখেছ অথচ তাদের তাঁবেদার হবে না; তাই চাকরিরও আবেদন করোনি কোথাও! তোমার প্রয়োজন বলে তো আর চাকরি হবে না বাপু; দেখতে হবে যে ওই পদে, আদৌ তোমাকেও প্রয়োজন আছে কি না।’

এরপরে তো আর কথা এগোয় না; ফলে বিনীতভাবেই উঠে পড়ে হরশঙ্কর; এবং পিছন ঘুরে না তাকিয়ে সে এটাও আন্দাজ করে যে, তার ওই ধীরে-ধীরে পথে নেমে মিলিয়ে যাওয়াটা থেকে এখনও চোখ সরাননি পদ্মনাথ।

২

আসামে থাকবার আশা ছেড়ে দিয়ে, হরশঙ্কর ভাবতে লাগল এবার সে কোন দিকে নিয়ে যাবে নিজেকে। একবার মনে হল যে শিলং চলে গেলে কেমন হয়! অনেক ব্রাহ্ম-বাঙালিরা সেখানে থাকে; কিছু না জুটুক, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছেলে পড়ানোর কাজ বা নিদেনপক্ষে কোনও এক রায়বাহাদুরের বাড়িতে ম্যানেজারের কাজও তো পেলেও সে পেয়ে যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ ভূতেশের মুখটা মনে পড়তেই চুপসে গেল হরু। পুরোহিত শিবকান্তের পরামর্শটাই মনে ধরল তার। বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সকালবেলা ব্যাগপত্তর গুছিয়ে শিবকান্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সেইমতো বেরিয়ে পড়ল হরশঙ্কর। কী মনে হতে রেলস্টেশনের দিকে না গিয়ে পোস্ট অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। একখানি পোস্টকার্ড কিনে, তাতে দু-লাইন লিখে, ঠিকানাটা লিখতে গিয়েও থেমে গেল হরু; সামনে বসা দপ্তরির নির্দেশে, পোস্টমাস্টারের ঘরে গিয়ে জানতে চাইল, বাংলায় ঠিকানা লিখলে এ-চিঠি যাবে কি না! কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিস— এমন এক ঠিকানা শুনেই তার দিকে ভাল করে তাকালেন পোস্টমাস্টার মহাশয়। তার দিকে চেয়ে থাকলেন উলটোদিকের চেয়ারে বসা আরও একজন অপরিচিত লোকও। ঝরঝরে বাংলায় একে অপরকে বললেন, ‘দেখুন তো আপনি বোধহয় কলকাতা থেকে আসা, এই ছেলেটিকে খুঁজতেই আমার এই পোস্ট অফিসে এসেছেন।’ চিঠিটির উলটো দিক দেখিয়ে বললেন, ‘এও তো লিখেছে— ইতি হরশঙ্কর!’

পুলিশের লোক ভেবে ঘাবড়ে না গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হরু।

আরও একবার তার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে অন্য লোকটি বললেন, ‘তুমি কি তরঙ্গনাথের মাসতুতো ভাই হরু?’

‘হ্যাঁ, তরঙ্গনাথ আমার দাদা। বাড়ি সোদপুরে, কিন্তু কলকাতার মেসে থাকি; শেয়ালদা।’

‘আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই। আমি হলাম তরঙ্গনাথের শ্বশুরমশাই। তরুর বাবা।’

‘শিবনিবাস থেকে আমার খোঁজে এখানে এসেছেন! কেন? কে পাঠিয়েছেন?’

‘শিবনিবাসের পাট তুলে আমি এখন জলপাইগুড়ি সদরে থাকি। তোমার খোঁজে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তোমার মা এবং মেসোমশাই শরৎচন্দ্র।’

‘আমি তো এখানে এসেছি কাজের চেষ্টায়। এখান থেকে একবার শিলং যাবারও ইচ্ছে আছে।’

‘কোনও কাজ যদি তেমন পাকা না হয়ে থাকে তবে আমার সঙ্গে কিছুদিনের জন্য অন্তত জলপাইগুড়িতে থাকতে চলো না! মায়ের চিন্তা দূর হবে। তা ছাড়া তোমার দাদা বা মেসোর একটা সুপারিশ থাকলেই যে-কোনও কাজ পাওয়াও সহজেই হয়ে যাবে; এমনকী শিলং–এও!’

আর কথা না বাড়িয়ে পোস্টমাস্টারের হাত থেকে সদ্য লেখা পোস্টকার্ডটি নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল হরশঙ্কর। অন্যজনও নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলে, হরশঙ্কর তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে জানতে চাইল, ‘আপনাকে কী বলে ডাকব?’ সেই মানুষটি একগাল হেসে বললেন, ‘কী আবার! বলবে, কাকাবাবু।’

গুয়াহাটি থেকে ধুবড়ি অবধি মেলট্রেনে এসে, তারপরে তো নানা কসরত করতে-করতে শেষে একটা গরুর গাড়িতে চেপে নতুন পাওয়া সেই ‘কাকাবাবু’র বাড়ির সামনে এসে নামল হরশঙ্কর। হারিয়ে যাওয়া এক মানুষকে পেয়ে তো বেজায় খুশি সকলে। অথচ হরশঙ্কর তো এই বাড়ির কেউ নয়। কয়েক ঘণ্টা আগেও তো সে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানুষ। তরুর দেওর বলে বড় আদর করে কাছে টেনে নিলেন তাঁরা। তাঁদের চোখে না কোনও প্রশ্ন, না কিছুমাত্র সন্দেহ। এই প্রথম তনুদার সেই ছোটখাটো চেহারার বউ তরুলতার কথা স্মরণ করে মনে-মনে বলে উঠল, ‘বউদি’; মনে-মনেই প্রণাম করল মা আর মেসোমশাইকে; আর নিজের মনেই ফিক করে হেসে ভাবল, কেমন জবরদস্ত এক গোয়েন্দা হতে পারত তার মা! শুধু মনে করতে পারল না যে, আসামের কটন কলেজের কথা কোনও প্রসঙ্গে কি তার মা-কে জানিয়েছিল সে!

ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে, খাওয়া সেরে একটা নরম বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুরপথে এক নতুন ঘরে ফিরে আসা হরশঙ্কর।

৩

চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ওষুধ নিয়ে ইংরেজি-বাংলায় সে লেখালিখি করে শুনে, হরশঙ্করকে তো একেবারে লুফে নিলেন তরুর বাবা, মানে কাকাবাবু। তরুর অন্য দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও, আরও একটি ছোট ছেলে এবং মেয়েকে সামলাতেই সময় চলে যায় তরুর মায়ের। সংসারের লোকবল কমে গেছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় শিবনিবাসে তাঁর বেশ পসার থাকলেও, এখানে এসে তেমন উপার্জন হচ্ছে কই! হেঁটে-হেঁটে রোগী দেখবেন, না স্থির হয়ে ‘চেম্বার’ করবেন! তার ওপর আরও দু-একটা সরকারি হাসপাতাল আশেপাশে হয়ে যাওয়ায়, লোকে এখন সেখানেই যায়। ফলে ‘ডাক্তারবাবু’ বলে আগের মতো তাঁকে আর কেউ তেমন এক ডাকে চেনে না। হরশঙ্করও ভাবতে লাগল যে, কী উপায়ে তাঁদের একটু সাহায্যে আসতে পারে সে।

প্রথমেই যেটা সে করল, তা হল মন স্থির। একবারে অবিচল হয়ে ঠিক করে নেওয়া যে আপাতত এখানেই সে থাকবে; সেইমতো একটা চিঠি লিখে মাকে জানিয়েও দিল সে। মনে মনে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পরেই সে শুরু করে দিল তরুর ছোট দুই ভাইবোনকে একেবারে ঘড়ি ধরে পড়ানো; মাস্টারকে দেওয়ার মাইনের বোঝাটা তো কিছুটা হলেও কমবে! আর সকালবেলাটা নিয়ম করে সে বসতে লাগল ‘কাকাবাবুর’ চেম্বারে, যাতে পুরিয়া বানানোর কাজটা অন্তত সে শিখে নিতে পারে। তাকে দেখে, অপরিচিত লোকেদের ভ্রু কুঁচকে উঠলেই, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে কাকাবাবু বলতেন, তরুর দেওর; কলেজের পাশ দিয়ে কাজের সন্ধানে এসেছে। এ-কথা শুনতে শুনতে হরশঙ্করেরও বিশ্বাস হতে লাগল, সত্যিই তো; কাজের সন্ধানেই তো সে এসেছে। এমন অকপট সত্যভাষণে মিথ্যেও যেন লজ্জা পেয়ে ভাবে যে কোথায় মুখ লুকোনো যায়!

তবে একটা ব্যাপার তার মনে প্রশ্ন হয়ে ঘুরতেই থাকল যে, উমিয়ম লেকের ধারে, এক অচেনা গ্রামে গিয়ে, কার কুটিরে সেদিন রাত্রিবাস করেছিলেন সশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ! ভাবতে লাগল, এই বিবেকানন্দ স্বামীজি আসলে কে! তিলকপন্থী বিপ্লববাদের সমর্থক কোনও দেশপ্রেমিক কি? চট্টগ্রাম হয়ে কামাখ্যা-দর্শন এবং কুমারীপুজো করা সন্ন্যাসীর কী এমন এসে যায় এ-কথা জেনে যে, ওই কটন একজন জবরদস্ত পদাধিকারী সাহেব হয়েও একেবারে ভিন্নগোত্রীয়! সাহেব-পাহারা থাকা সত্ত্বেও কটনও তো কোথাও উচ্চারণ করলেন না, উমিউমে কার কুটিরে রাত্রিবাস করেছিলেন স্বামীজি! শিকাগো-ফেরত যে-স্বামীজিকে অভ্যর্থনায় এত উষ্ণ ছিলেন কটন এবং স্বামীজির অত অসুস্থতা সত্ত্বেও যাঁকে দিয়ে কুইন্টন হল উদ্বোধন করিয়ে, আবার বক্তৃতাও করালেন, তাঁর সম্পর্কেই বা কেন একেবারে নীরব হয়ে রইলেন কমিশনার কটন! স্বামীজির এই জনসংযোগকেই বা কী চোখে দেখেছিলেন তিনি! শিবকান্তের কথা অনুযায়ী, আসাম-ভ্রমণে স্বামীজির যাবতীয় যা খরচ, সে-ও তো স্বেচ্ছায় বহন করেছিলেন এখানকার মানুষ। সরকারি-কটন এবং সন্ন্যাসী-বিবেকানন্দের মধ্যে ঘটে চলা এই বিচিত্র আদান-প্রদানকে বুঝতে কোনও তল পেল না হরশঙ্কর। কেন তার মনে হতে লাগল যে, স্বামীজির সুরক্ষার নামে, সরকারি আয়োজনে কটন আসলে খুলে দিয়েছিলেন সেইসব গুপ্ত সংগঠনের পথ, যেখানে ভিনপ্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে, মধ্যরাতেও কুটিরে প্রদীপ জ্বলছে স্বামী বিবেকানন্দের অপেক্ষায়!

অস্থির হয়ে, মনে-মনে বিড়বিড় করতে লাগল হরশঙ্কর—

এই বিবেকানন্দ স্বামীজি আসলে ঠিক কে!

আমি হরশঙ্কর; কপালজোরে সেদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল এই কাকাবাবুর সঙ্গে। কলকাতায় চিঠি পাঠানো এবং ফিরে আসা— দুই-ই মারাত্মক বিপদ হয়ে দেখা দিত। কোথায় কোন জেলে যে স্থান হত আমার, কেউ জানে না! ওই বউবাজার, শেয়ালদা, ক্রিক লেন, সারপেন্টাইন লেনে থাকা মানুষগুলোর জীবন একেবারে তটস্থ হয়ে আছে। তরুণ-কিশোর নির্বিশেষে একের পর এক ফাঁসি দিয়েও শান্তি হচ্ছে না সাহেবদের। এরকম অবস্থায় নতুন করে মেসে বা বাড়িতে ফিরলে, পড়শি এবং পুলিশ দু’য়ের সন্দেহই যুঝতে হত আমাকে। ফলে আমার আর বাড়ি ফেরা হয়নি। আমার ভাই নিশি না এলেও, মেসোমশাইয়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি এসে বাবা-মা দুজনেই দেখা করে গেছেন আমার সঙ্গে।

এঁদের কাছেই বাড়ির এবং পাড়ার সকলের খবর পেয়েছি। এখন এঁরা বিশেষভাবে ব্যস্ত আমার একটা বিয়ে দেবার জন্য। মন জুড়ে এখনও তো বিরজাবালাই বসে আছে। কিন্তু এমন অকর্মা-বেকারের হাতে কোনও বাপই বোধহয় তাঁর বিধবা মেয়েকেও তুলে দেবেন না। আমারও কি সাহস হবে এ-ব্যাপারে মুখ খোলার! আসলে এটাই তো জানা হয়নি যে, বিরজা ঠিক কাকে ভালবাসে! আমাকে না জয়নারায়ণকে! না কি একসঙ্গে দুজনকেই?

আচ্ছা শিবকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, পদ্মনাথের মতো আরও কয়েকজনকে খুঁজে বার করে, জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দের এই আসাম ভ্রমণ নিয়ে একটা লেখা তৈরি করলে কেমন হয়? ঠিকমতো খুঁজলে কি পাওয়া যাবে না— উমিয়ম লেকের ধারে সেই গ্রাম এবং সেই কুটির যেখানে স্বামীজি রাত্রিবাস করেছিলেন! সুপারিশ থাকলে তো কটনসাহেবের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়ে যাবে এ-ব্যাপারে কথা বলার জন্য! স্বামীজিকে দেখার আর উপায় নেই ঠিকই কিন্তু কটনসাহেব! সুপারিশের জোর থাকলে তিনি তো হাতের মুঠোয়!

আজ অনেক দিন পর যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম আমি। স্বপ্নগুলোকেও তো রোদ খাইয়ে বাজির মতোই তাজা করে রাখতে হয়। না হলে সময়মতো তা জ্বলবেই বা কী করে!

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র