ভূতেশ – পাঁচ

মীরাটে যে পোস্টিং হতে পারে, এমন একটা কানাঘুষো আগেই শুনতে পেয়েছিল ভূতেশ; ফলে মীরাট এবং Bengal Infantry বিষয়ে নানান খোঁজ নিতে-নিতে এমনও তার আন্দাজ হয় যে, ভবিষ্যতে এই অঞ্চলই হবে সবচেয়ে আধুনিক এবং উন্নত। দপ্তরের বড়বাবুদের ইংরেজি আলাপ-বিলাপ খুব মন দিয়ে সে শোনে; অবশ্য মাথা নীচু করেই। ব্রিটিশ কমন্স-সভায় ‘বঙ্গভঙ্গ’ বিষয়ে লর্ড কার্জনের চাপানো আইনগুলোর যেভাবে কাটাছেঁড়া চলছে, তার প্রভাবে এখানেও একটা বড় রকমের রদবদল হতে চলেছে; চাপ আসছে ওই আইনকে চেপে দিয়ে, যেমন ছিল আবার সব আগের মতো করে নেবার। সশস্ত্র বিপ্লবী স্বাধীনতাকামীদের তো কোনওমতেই ঠান্ডা করা যাচ্ছে না; ভূতেশের অনুমান, বাধ্য হয়ে ‘বঙ্গভঙ্গ’ যদি প্রত্যাহার করতেই হয়, তখন রাজধানীও সরে যাবে দিল্লিতে। সাহেবরা তাই হয়তো বেশি গুরুত্ব নিয়ে দেখছে, দিল্লিতে কী করে মসনদ স্থাপন করা যায়! সবটাই অবশ্য ভূতেশের আন্দাজ।

ইতিমধ্যেই ভূতেশ জেনেছে যে, তাদের পাড়ার আরও একটি পরিবার থেকেও একজন, মীরাট যাবে বলে তোড়জোড় করছে। ভূতেশের থেকে বয়সে কিছু বড়, লেখাপড়াও তেমন নেই, কিন্তু আর্মি-ক্যান্টিনে নীচুতলার ক্লার্কের চাকরি পেয়েছে, সেই প্রতিবেশী লোকটির নামধাম জেনে নিলেও ভূতেশ কিন্তু তার সঙ্গে কোনওই যোগাযোগ করেনি। ভূতেশের ধারণা যে, তার মীরাট যাওয়ার খবর ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে সে-লোকটির কাছেও। সিপাহি বিদ্রোহের কারণে ওখানেও যে সাংঘাতিক ব্রিটিশ-বিরোধিতা সেটা সে জানে; কিন্তু সুবিধে একটাই যে, সেখানে থাকে বিভিন্ন জাতের মানুষ; যাদের কেউ এসেছে জয়পুর, নেপাল বা বিহার থেকে; আবার কেউ-কেউ একেবারেই স্থানীয়। ফলে নিজেদের মধ্যে জোট তৈরি করে ব্রিটিশদের আক্রমণ করার সম্ভাবনা কম। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মতো এমন কোনও সমাজ-সংস্কারী উদ্যোগও এখানে নেই যে, লোকজনের মগজ ধোলাই হয়ে যাবে; কলকারখানা, মেশিন, খেলাধুলো এসব নিয়ে মেতে থাকা মানুষগুলো কাজের বিনিময়ে টাকা পেলেই, আপ সে উন্নত হয়ে যাবে এসব জায়গা। ব্রিটিশরা তাই একেবারে মোক্ষম কামড়ে ধরেছে, এই মীরাটকেই ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে। কারণ বিদ্রোহ তো করেছিল সৈন্যরাই! ভূতেশের তীক্ষ্ণ নজর তাই সেই আইনগুলোর দিকেই, যা দিয়ে সাহেবরা একটা মিলজুল করাতে চলেছে পুলিশ এবং আর্মিতে কাজে নেওয়া নেটিভদের। এই নেটিভ অফিসাররাই হবে এদেশে বাস করা সাহেবদের জীবনযাপনে সুখ-সুবিধে এবং সুরক্ষার সেতু।

২

সরাসরি মীরাট যাওয়া যায় না। রেলপথে দিল্লি এসে সেখান থেকে অন্য ট্রেন চড়ে সাহারানপুর পার হয়ে মীরাট আসতে হয়। তবে ভূতেশকে আর অন্য ট্রেন নিতে হল না। এক সরকারি অফিসের কোয়ার্টারে দুটো রাত থাকতে হবে তাকে। মীরাট ক্যান্টনমেন্টে যাবার অনুমতি মিলবে এখান থেকেই। আর সেটা হবে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা নিয়োগপত্রের ভেরিফিকেশন শেষ হলে। সে এক বেজায় খটমট পর্ব। এখানকার কাজ শেষ হলে দপ্তরের জিপে করেই মীরাট পৌঁছে দেওয়া হবে তাকে। তবে ভাল যেটা হল, মীরাটের গরমের কথা ভেবে এখানকার সরকারি স্টোর থেকে হালকা বুননের দুটো সুতি-শার্ট কিনে দিলেন সাহেব অফিসার। কী আন্দাজ করে একটা চামড়ার চপ্পলও কিনে নিল ভূতেশ। মীরাটের গরম নাকি দিল্লির গরমকেও ছাড়িয়ে যায়। আর শীতেও নাকি দারুণ ঠান্ডা। গরমেই বেশি কাবু হয়ে যায় সাহেবরা। বিস্তর মেহনত করে স্বল্প বাসে অভ্যস্থ হলেও স্বল্পাহার? এ তো তারা ভাবতেই পারে না; মদ্য এবং মাংসে তাদের দারুণ আসক্তি। সেটা আবার মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে। কলকাতাটা তো ইংরেজদের কবরেই ভর্তি হয়ে আছে। সেখানকার ‘গর্মি’তেই পটল তুলছে, তো মীরাট! গরমের দেশে থাকা নেটিভদের না নিয়ে তাদের আর গতি কী! এইটাই তো গুছিয়ে নেবার মওকা। ইতিমধ্যে অফিসে বসে-বসে টাইপ করাটাও শিখে নিয়েছে সে। ফলে বড়কর্তাদের সুনজরে পড়তে কিছুমাত্র দেরি হয়নি ভূতেশের।

আর্মি অফিসারের বাসায় খেয়ে এবং ঘুমিয়েই সে বুঝে নিয়েছে যে, সে দিল্লিই হোক আর মীরাট— বাড়ির পুকুরের মাছ এখানে তেমন মিলবে না; পাহাড়ি অঞ্চলের টিন্ডা-ভেন্ডির ‘সবজি’ আর লাল আটার মোটা-মোটা রুটি খেয়ে কাটাতে হবে; নাহলে মুরগির ঝোল, যেটা খাওয়ার অভ্যাস তার একেবারেই নেই। তবে মোষের দুধ এবং সেই দুধের অনবদ্য ‘পনির’, দই, মাঠা, ঘোল এবং ক্ষীরের মিষ্টি পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় ‘পালক’, মানে পালং শাক। মীরাটে গিয়ে কীভাবে কী করবে, তার কিছুই জানে না ভূতেশ। এটুকুই শুধু বুঝল যে, আরামের জীবন থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে, এবার সে নিজেও একজন সৈনিক; অবশ্য গুলি-বন্দুক ছাড়াই। তার লড়াইটা মফস্সলের এক দরিদ্র যৌথ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে এবং ক্রমে সেই ‘কর্তা’ হয়ে ওঠা ভূতেশের সঙ্গে, সাহেবদের অধীনস্থ এবং মাথা-হেট করে থাকা এক আজ্ঞাবহ-চাকুরে ভূতেশের। ভূতেশের জীবনে এই প্রথম ঘর এবং বাইরে— দুটো একেবারে দুই বিপরীত মেরুতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। ফলে সে হয়ে যেতে থাকল আরও বেশি রকম অন্তর্মুখী স্বভাবের।

৩

দিল্লির থেকে মীরাট অনেক বেশি ভাল লাগছে ভূতেশের। দপ্তরের কাজও মেলা, কলকাতার সঙ্গে কোনও মিল নেই। স্টোরের হিসেব মিলিয়ে, লোহার দরজা টেনে, মস্ত একটা তালা ঝুলিয়ে চাবির গোছাটা যখন সে তার ক্যাম্বিসের ব্যাগে পোরে, বেশ একটা গর্ব হয় তার; কারণ তারপরে তাকে পাহারা দিয়ে ব্যাচেলার হস্টেলে পৌঁছতে যায় দুজন আধা-মিলিটারি সেপাই। এদের সঙ্গে তো কোনও কথা সে বলেই না, এমনকী কোনওরকম বাক্যালাপ করে না ওই একই হস্টেলে থাকা অন্যান্য চাকুরেদের সঙ্গেও। স্টোর ইনচার্জ বলে, তার আলাদা ঘর এবং সঙ্গে একখানা পেল্লায় আলমারিও। ওই আলমারিটাতে রাখার মতো তেমন কিছু দরকারি জিনিসপত্র না থাকলেও, ভূতেশ সেটা চাবি দিয়ে রাখে এবং পারতপক্ষে বার বার খোলা-বন্ধও করে না। কাজ থেকে ফিরে স্টোরের চাবিসমেত ক্যাম্বিসের ব্যাগটাও প্রতিদিন এখানেই রাখে। বাড়িতে থাকতেও এভাবেই সে ব্যবহার করত তার নিজের আলমারিটাও। একমাত্র তার ঘরেই একটা আলমারি ছিল। কোথা থেকে এবং কবে সেটা এসেছিল, জানতেও চাইনি ভূতেশ। ফলে চাবি-বন্ধ আলমারি এবং সে-চাবির হেফাজত যে কর্তৃত্বের প্রতীক, সেটা সে বেশ ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছে।

ব্রিটিশরা তাই একেবারে মোক্ষম কামড়ে ধরেছে, এই মীরাটকেই ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে। কারণ বিদ্রোহ তো করেছিল সৈন্যরাই! ভূতেশের তীক্ষ্ণ নজর তাই সেই আইনগুলোর দিকেই, যা দিয়ে সাহেবরা একটা মিলজুল করাতে চলেছে পুলিশ এবং আর্মিতে কাজে নেওয়া নেটিভদের। এই নেটিভ অফিসাররাই হবে এদেশে বাস করা সাহেবদের জীবনযাপনে সুখ-সুবিধে এবং সুরক্ষার সেতু।

সকাল থেকে বিকেল অবধি ঘড়িবাঁধা জীবন। ভূতেশের তবু যান্ত্রিক লাগে না। উৎপাতহীন ভাবে ভালই আছে সে। বাড়ির জন্য মনখারাপ তো হয়ই না, উলটে মাঝে মাঝে সে ভুলেই যায় যে এ-মাসের শেষেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে এবং কলকাতার অফিসে গিয়ে সেরে ফেলতে হবে কিছু চিঠি-চাপাটির কাজও। ইতিমধ্যেই তার চায়ের নেমন্তন্ন আসতে শুরু করেছে মীরাটে থাকা কিছু বাঙালি সাহেবদের কাছ থেকে; দু’একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালই লেগেছে। গিন্নিরা তাঁদের কর্তাদের পদ সম্পর্কে সচেতন হয়েও খুঁজে-পেতে কোনও ‘বাঙালি’ পেলেই ভীষণ খুশি; ‘ঠাকুরপো’ পাতিয়ে, লুচি খাইয়ে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে যান; নানা রকম খোঁজখবর নিতে-নিতে ঘটকালিও শুরু করে দেন। কৃষ্ণনগর, মালদা, বরিশাল, কুষ্ঠিয়া— এসব অঞ্চল থেকে বাঙালিরা এলেও, সোদপুর থেকে আসা ভূতেশের মতো কারও সঙ্গে মিল বার করতে পারেননি তাঁরা। তবে মালদা থেকে আসা এক বৌদি ধাঁ করে ভূতেশকে ঠিক করে ফেলেন তার পরিচিত একটি বাড়িতে বিয়ে দেবার জন্য। এমনকী ভূতেশের কাছ থেকে ঠিকানা চেয়ে নিয়ে তার বাড়িতে একখানি পত্রও পাঠিয়ে দেন তাঁরা। হতবাক ভূতেশ বুঝতে পারে যে, তার এবং তার পরিবার সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর নিয়েই তাঁরা কোমর বেঁধেছেন; এতে বেশ মজাই লাগছে ভূতেশের। এতদিন, সাহেবদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণে সে যেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল, মালদার মেয়ে ওই চ্যাটার্জি সাহেবের গিন্নি, তেমনই মরিয়া হয়ে উঠেছেন, ভূতেশকে মালদার জামাই করতে।

বাবা লিখেছেন,

শ্রী শ্রী কৃপানাথ সহায়ঃ

বাবা-কৃপানাথের চরণাশ্রিত শ্রীমান ভূতেশ, ১১ পৌষ, ১৩১৩ শুক্রবার

চাকুরির স্থানে তুমি সমাদর পাইতেছ জানিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। মীরাটে তোমার পরিচিত কোনও এক চাটুজ্জে-অফিসারের স্ত্রী, তোমার জন্য একটি সম্বন্ধ আনিয়াছেন। পত্র-মারফৎ জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের একান্ত অনুরোধ, কলকাতায় ফিরিবার সময়, মালদা যাইয়া পাত্রীটিকে যদি একবার দেখিয়া আইস; ইহাতে দু-তরফেই মঙ্গল। তোমার সত্বর বিবাহের জন্য তোমাদের মা ব্যাকুল হইয়া আছেন। তোমার নিজের জন্য যে পাত্রী নির্বাচন তাহাও তোমাকেই করিতে হইবে; কারণ বাড়ি হইতে অন্য কোন স্থানে যাতায়াত করা আমার পক্ষে একবারেই যে অসম্ভব, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে ; বড় জামাতা বা তোমার দুই দাদা জীবিত থাকিলে চিন্তা থাকিত না; এক্ষণে তুমিই তো আমাদিগের সর্ব বিষয়েই ভরসা-স্বরূপ। অতঃপর তোমার বিবাহ-ব্যবস্থার দায়িত্বও তোমারি উপর বর্তায়।

তোমার কী বিবেচনা তাহা জানাইও।

আশীর্বাদান্তে

তোমার বাবা

* এ-যাবৎ তোমার নিকট হইতে একটিও পত্র আসে নাই।

চিঠিটা হাতে পাওয়া মাত্রই ভূতেশের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ আসলে বাবার বকলমে বড় খুকির লেখা; কারণ এই হাতের লেখা এবং ভাষার বাঁধুনি কোনওটাই তার বাবার নয়। ও-বাড়িতে ভূতেশ ছাড়া সর্ব অর্থে শিক্ষিত বলতে আর যে একজন আছে, সে হল বড় খুকি বিরজাবালা। আজ অনেকদিন পর ভূতেশের মনে পড়তে লাগল, বাবা-মা-বড় খুকি-ছোট খুকি-বড় বৌদি-মেজ বৌদি এমনকী তার দুই বন্ধু জয়নারায়ণ এবং হরু বা হরশঙ্করের কথাও। মনে পড়ল, হরুর ভাই নিশির কথাও। আর নিশির কথা মনে পড়তেই মনে এল তার একমাত্র নেশা, আরাম করে এক টিপ নস্যি নেবার ব্যাপারটাও। আলমারির দেরাজ খুলে দেখে নিল যে, লালসালুর পুঁটলিতে এখনও যা মজুত আছে তাতে আরও কিছুদিন চলে যাবে। বাড়ি গিয়েই নস্যি কিনতে হবে; মীরাটে ওইরকম বাঙালি নস্যি তো পাওয়াই যায় না! বাঙালি নস্যির গুঁড়োগুলো খুব মিহি, নাকে আটকে যায় না। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে একটু-আধটু মেলামেশার সুবাদে এটা জেনে বিস্তর মজা পেয়েছে ভূতেশ যে, বেশ ভাল সংখ্যার সাহেব এবং মেমেরাও নিয়মিত নস্যি নেয়। তার নিজের সেই রুপোর ছোট্ট নস্যির ডিবেটায় হাত বুলিয়ে ভূতেশ বুঝল, কোনওদিন সে ভেবেই দেখেনি যে, কে বা কারা এই নস্যি বানায়। ভূতেশের অনুমান হল, ঠিকঠাক ছক কষতে পারলে এই নস্যিরও ভাল বাজার ধরা যেতে পারে। সর্বস্তরের মানুষের কাছেই নেশা বড় উপাদেয় বস্তু।

আমি ভূতেশ। কয়েক মাস মীরাটে কাটিয়ে বাড়ি ফেরার ছুটি পেয়েছি। মীরাট থেকে ফেরার পথে মালদা স্টেশনে নামতেই একজন কালো-কোলো মাঝবয়সি মানুষ এগিয়ে এসেই মাথায় ছাতা ধরলেন। তাঁর গদগদ ভাব দেখেই আমার মনে হল যে, ইনিই আমার ভাবী শ্বশুর না হয়ে যান না। ঘোড়ার গাড়িতে উঠে দেখতে দেখতে চলেছি। পাশে বসা মানুষটি অনর্গল বকে চলেছেন— তাঁর বাড়ি এবং পরিবার সম্পর্কে। ‘ইংলিশ বাজার’কে বলছেন ‘আংরেজাবাদ’। কোন যুগে এ-জায়গাটায় থানা গেড়ে বসে সাহেবরা এ-অঞ্চলটাকে শহর বানাতে শুরু করে, এখন এটার পুরো শাসনভার ‘কালেক্টার’-এর হাতে। ইংরেজরা আসবার আগে অনেক রকম রাজার শাসন থাকায়, এ-অঞ্চলে হিন্দু ছাড়াও বৌদ্ধ এবং মুসলমানদেরও বসবাস। বছর কয়েক আগে ‘বঙ্গভঙ্গ’ আইনের ফলে এই গৌড় বা মালদা এখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে গিয়ে পড়েছে রাজশাহিতে। তবে তাতে তার আর বিয়ে করতে অসুবিধে কোথায়? মহানন্দা নদীর পাড় ধরে প্রকৃতির যে দৃশ্য, তা একেবারে চেয়ে দেখার মতোই।

মস্ত আমবাগানের মধ্যে একখানি একতলা বাড়ি। থলথলে মোটাসোটা চেহারার মানুষটি যত্ন করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। স্নান করে দুপুরের খাওয়া সেরে, একটু দিবানিদ্রার পর গোধূলি লগ্নে মেয়ে দেখা। দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই দেখে পাত্রীর ভাই এবং বোন গুটি গুটি আমার ঘরে এসে ভাব জমাতে বসল। পাত্রীর নাম সুপ্রভা। জন্মের সময় থেকেই মাতৃহীন। বাবা আবার বিয়ে করায় এই দুজন তার সৎ ভাই-বোন। এদের মাকে দেখে বেশ ভাল মনে হয়েছে। দু’ভাই-বোনের কথা থেকেই জানতে পারলাম যে, তাদের দিদি ইস্কুল যেত। লেখাপড়ায় ভাল। গান গাইতে পারে। নদীতে সাঁতার কাটতেও ভয় পায় না; আর সেলাই করে ভারি সুন্দর। মায়ের কাছে নানা রকম রান্নাও শিখছে। ভাই-বোন দুজনেই বলল যে, দিদি তাদের কক্ষনো বকে না।

আমাকে আর ওই ঘর থেকে বেরোতে হল না। এ-ঘরে এসে, একজন মহিলা গেলাস ভরে আমপোড়ার সরবৎ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, মেয়েকে তাহলে নিয়ে আসি! মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে, খাট থেকে নেমে পাশের চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসলাম। দু’পাশে দুজন মহিলার মাঝখানে যে-মেয়েটি ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এত রূপ! বছর বারো বয়স; এক মাথা ঘন চুল প্রায় হাঁটু অবধি লম্বা। ডালিম রঙের ফোলা-ফোলা ঠোঁট; আর চোখদুটি যেন দিঘি। এমন মায়াময় লাবণ্য! এমন আয়তাক্ষী! আর এমন দেহসৌষ্ঠব! আমার চারপাশের মেয়েদের মধ্যে তো কাউকেই এমনটা দেখিনি। বলতে গেলে আমার সেই ডাকসাইটে রূপসি বড় বৌদি পদ্মের থেকেও হাজার গুণ সুন্দর। চোখে যেন ঘোর লেগে গেল।

ট্রেনে ওঠার সময়ে সুপ্রভার বাবা এক ঝুড়ি পাকা আম এবং মায়ের জন্য একটি লালপেড়ে সাদা সিল্কের শাড়ি আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে আমি বললাম, বাড়ি ফিরেই বাবাকে বলে বিয়ের সব পাকা করে ফেলব; ইতিমধ্যে আপনিও শুরু করে দিন বিয়ের তোড়জোড়। সুপ্রভাকে আমিই বিয়ে করব এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তোড়জোড় আর কী! খুবই সাধারণ ভাবে বিয়ে হয়ে গেল আমার। কেউ কিছু যে মনে করল না, তার কারণ আমার চেহারা, উচ্চ বংশ এবং সাহেবদের অফিসে একেবারে ইনচার্জ পদে পাকা চাকরি। তবে সুপ্রভার বাবার আয়োজন দেখে মনে হল, অনেক জমিদার বাড়িও হার মেনে যাবে। অন্যান্য দানসামগ্রী ছাড়াও এক ঝুড়ি কলমের আমচারা এল তত্ত্বে। মরা মায়ের একশো ভরি গয়নায় মুড়ে, বেগুনি রঙের জংলা বেনারসি পরা, সর্ব অর্থেই সালঙ্কারা সুপ্রভাকে দান করা হল আমার হাতে। মানে সরকারি পদে স্টোর ইনচার্জ ভূতেশের হাতে।

সংসারে পা দেবার মুহূর্ত থেকেই আসলে কি আগুনেই ঝাঁপ দিল না সুপ্রভা!

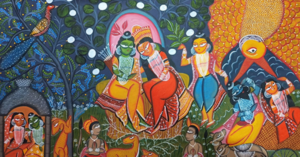

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র