তারাশঙ্করের মাটি ছুঁতে গিয়ে

মাসায়ুকি ওনিশি (August 19, 2023)

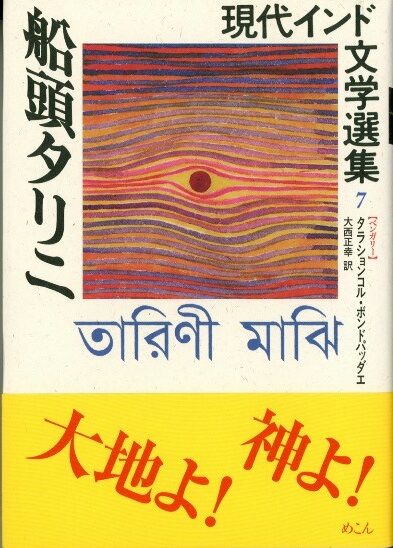

মাসায়ুকি ওনিশি (August 19, 2023)২০১৬ সালে টোকিও শহরের মেকোং পাবলিশার্সের মাধ্যমে আমার তারাশঙ্করের সাতটি ছোটগল্পের জাপানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনূদিত হয়েছিল : ‘তারিণী মাঝি’, ‘ডাকহরকরা’, ‘ট্যারা’, ‘অগ্রদানী’, ‘রাখাল বাঁড়ুজ্জে’, ‘রায়বাড়ি’ ও ‘মালাচন্দন’। প্রত্যেক গল্পের উপর বিস্তারিত ফুটনোট এবং বইটির অপরার্ধে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন ও লাভপুর তথা বীরভূমের ভূগোল-সমাজ-সংস্কৃতির উপর ছবি-সহ দীর্ঘ আলোচনা। আমার নিম্নলিখিত ভ্রমণকাহিনি নিয়ে চার পৃষ্ঠার ছোট প্যাম্ফলেটও বইটির সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। বইটির নাম ছিল ‘তারিণী মাঝি’।

এই বইটি প্রকাশের ছ’বছর আগে (২০১০ সালের জুলাই মাসে) আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে লাভপুর শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল অনুবাদ শেষ করার আগে তারাশঙ্কর-সাহিত্যের পটভূমি স্বচক্ষে দেখা এবং স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করা ও কথাবার্তা বলা।

‘তারিণী মাঝি’ বইয়ের প্রচ্ছদ লাভপুর-ভ্রমণ আমার অবশ্য এই প্রথম নয়। তারও তিরিশ বছর আগে— ১৯৮০ সালের মাঘ মাসের পূর্ণিমার দিনে— আমি প্রথমবার লাভপুর শহরে যাই। তখন আমি বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনের ছাত্র ছিলাম। আমার সঙ্গী ছিলেন বেশ কয়েকজন কলাভবনের কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী, যাঁদের মধ্যে দুজন জাপানি ছাত্রীও ছিলেন। আমরা সেই সময়ে বোলপুর থেকে আহমদপুর হয়ে ন্যারো-গেজ লাইনে ট্রেনে গিয়ে লাভপুর স্টেশনে নেমেছিলাম।

আহমদপুর-কাটোয়া ন্যারো-গেজ লাইন (১৯৮০) শহরে আমাদের পথনির্দেশ করেছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু খড়গপুর-নিবাসী শ্রী তুষারকান্তি রায়। তুষারদার নিজের একটা ছোট ব্যবসা ছিল। গার্মেন্টের ব্যবসা। সেই ব্যবসার সূত্রে এই লাভপুর শহরের, এবং বীরভূম জেলার নানা মফস্সল শহরের নানান স্তরের লোকেদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত, যোগাযোগ ও মেলামেশা ছিল। তিনি সেইসব বিচিত্র লোকেদের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে আমাকে, আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। লাভপুরে সেদিন রাত্রে তুষারদা আর আমি তাঁর এক স্থানীয় বন্ধু শ্রী নাথু সাহার বাড়িতে উঠেছিলাম। নাথু সাহা মদ-বিক্রেতা ছিলেন। তাঁর বাড়ির বাইরের দিকে ছিল তাঁর দিশি ও বিলিতি মদের ছোট দোকান। নাথুবাবু এবং তাঁর বাবার কাছে আমি সারারাত তারাশঙ্কর ও পুরনো লাভপুর শহরের গল্প শুনেছিলাম।

২০১০ সালের ভ্রমণেও তুষারদা সঙ্গে ছিলেন, আর ছিলেন আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু কবি দুর্গা দত্ত। সেবারে আমরা শান্তিনিকেতন থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা লজে ক’দিন ছিলাম সেই সময়ে। মাঝখানে একদিন কী একটা কারণে ধর্মঘটের ফলে দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। সেদিন ব্যবসায়ী কিন্তু শিল্পরসিক ও সাহিত্যানুরাগী শ্রী মহাদেব দত্তের দোকানঘরের অফিসে তাঁর সাহিত্য-শিল্পানুরাগী বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে চা-পকোড়া সহযোগে আড্ডা বসেছিল। তারাশঙ্করকে যাঁরা জানতেন, চিনতেন বা দেখেছিলেন তাঁরা তারাশঙ্কর বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন মনে আছে। সেদিন দুপুরে আমাদের খাওয়া জুটেছিল নাথুবাবুর বাড়িতে। নাথুবাবুর বাবা তার অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছিলেন।

শ্রী মহাদেব দত্ত ও তাঁর বন্ধুমণ্ডল; বাঁ-দিকে দুর্গা দত্ত-র সঙ্গে লেখক

তুষারকান্তি রায়, নাথুবাবু এবং তাঁর ছেলেমেয়ে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় থাকতে আমার গ্রামবাংলায় ঘুরে বেড়ানোর শুরু। বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর সমেত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত-বাংলা, জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-দিনাজপুর সমেত উত্তরবঙ্গ, এবং বাংলাদেশের যশোর-কুষ্টিয়া-অঞ্চলের অনেক জায়গায় ঘুরেছি। সেসব জায়গার স্থানীয় গায়ক-গায়িকা, গবেষক, এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসী, বাউল-ফকিরদের সঙ্গে মিশেছি, কথাবার্তা বলেছি। তাঁদের কথা, গান, নাট্য-অভিনয় ইত্যাদি সংগ্রহ করে এসেছি। পরে অস্ট্রেলিয়াতে ‘field linguist’ হওয়ার শিক্ষাও নিয়েছিলাম। Papua New Guinea ও Okinawa-র (জাপানের দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জ) সংকটাপন্ন ভাষাগুলির সংরক্ষণের কাজ করেছি দীর্ঘদিন। ‘field work’ করা আমার মজ্জাগত। কাজেই সাহিত্য অনুবাদ করার সময়েও লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ করা, কাছের লোকেদের মুখে তাঁদের স্মৃতিকথা শোনা, প্রত্যেক রচনার পটভূমিকা জানা ও স্বচক্ষে দেখা— এসব না করলে ঠিক আশ্বাস পাই না। মনে হয় আনুবাদে ও আলোচনায় বিরাট ফাঁক থেকে যায়। আমার মতে এইসব ‘field work’ করা অনুবাদকের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বিশেষত, তারাশঙ্কর-সাহিত্যের বেলায় লাভপুর তথা বীরভূম অঞ্চলের পরিবেশের, জনজীবনের, দেশাচারের, লোকাচারের এবং ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে অনুবাদের মান অনেকটা নেমে যায় বলে মনে হয়, এবং যে-বিদেশি পাঠকদের ভারতীয় সমাজজীবন ও সংস্কৃতি-র উপর বিশেষ ধারণা নেই, তাদের কাছে এইসব গল্পের মর্ম পৌঁছে দেওয়া দায় হয়ে দাঁড়ায়।

২০১০ সালের আমার দ্বিতীয় লাভপুর-ভ্রমণে তারাশঙ্করের লেখা-সম্পর্কিত অনেক জায়গা ঘুরেফিরে দেখা সম্ভব হয়েছিল। বিশিষ্ট স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ করতেও পেরেছিলাম— যাঁদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই।

এ-কথা বলা বাহুল্য, তারাশঙ্কর তাঁর লেখার মধ্যে স্থানীয় পরিবেশের, জীবনযাত্রার, দেশাচার ও লোকাচারের যেসব বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেসব বর্ণনার সঙ্গে আজকালকার পরিবেশ ও লোকাচারের অনেক পার্থক্য। যেমন ‘তারিণী মাঝি’-র খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী আর নেই। ময়ূরাক্ষীর গর্ভজুড়ে শুধু ইটভাঁটার পর ইটভাঁটা। নদীর গর্ভজুড়ে কোথাও শস্যক্ষেত, ধানের ক্ষেত। মজে গেছে নদীর বুক। বর্ষাকাল হলেও নদীতে জলের ধারা ক্ষীণ এবং নৌকা আর চলে না। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে গনুটিয়ার ঘাট!

ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়ার ঘাট (২০১০) ‘ডাইনী’ গল্পের ছাতি-ফাটা মাঠ এখন সবুজ ক্ষেতে পরিপূর্ণ— যদিও সেখানে দাঁড়ালে তার পরিসর যে কতখানি ছিল তা বোঝা যায়।

ছাতি-ফাটা মাঠ (২০১০) ‘ডাক-হরকরা’র দীনু যে-রাস্তায় যাচ্ছিল, সেই রাস্তা ধরে আমরা চলেছি— রাস্তার ধারে সুন্দীপুরের বুড়ো বটগাছ তখনও ছিল। অনেকটা হ্রাস পেয়েছে দেখলাম। এখন আর আছে কি না জানি না।

বুড়ো বটগাছ (২০১০) অট্টহাসের ফুল্লরা মন্দির, হাঁসুলী বাঁক, ‘তমসা’ গল্পের পঙ্ক্ষীর লাভপুর স্টেশন – সবই দেখতে পেরেছিলাম।

অট্টহাসের ফুল্লরা (২০১০)

হাঁসুলী বাঁক (২০১০) যে-ভিটায় তারাশঙ্করের জন্ম, সেই ভিটা আগন্তকদের জন্য সংস্কার করা হয়েছিল দেখলাম। সেখানে তারাশঙ্করের ভাইপো শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের উত্তরপুরুষদের ইতিহাস নিয়ে কিছু গল্প করেছিলেন। তারাশঙ্করের জন্ম হয়েছিল যে-ঘরে, সেখানকার দেওয়ালে ছক করে লেখা ছিল তারাশঙ্করের জ্ঞাতি আত্মীয়স্বজন-সহ উত্তরকালের অনেকের নামের এক বংশলতিকা। পুরনো কাছারিবাড়ির সামনে নতুন ফলকে লেখা আছে ‘ধাত্রীদেবতা’।

লাভপুর শহরে যাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যানুরাগী শ্রী মহাদেব দত্ত ও তাঁর বন্ধুমণ্ডল (যাঁদের কথা আগে উল্লেখ করেছি), বিশুবাবু বা বিশু ডাক্তার যিনি ‘আরোগ্যনিকেতন’-এর নূতন ডাক্তারের মডেল, এবং গবেষক শ্রী বসন্ত কবিরাজ।

বিশুবাবুর মুখ থেকে শুনেছি, তাঁর পিতৃবন্ধু তারাশঙ্করের পরামর্শ তাঁর কাছে ছিল আদেশের মতো। ডাক্তারি পাশ করে চিঠি লিখেছিলেন তারাশঙ্করকে। রেলের ডাক্তারির চাকরির একটা যোগাযোগ হয়েছে তখন। কিন্তু তারাশঙ্কর তাঁকে লিখলেন গ্রামে ফিরে গিয়ে ডাক্তারি করতে। সেই আদেশ মাথায় নিয়ে সারাজীবন রোগীদের কাছ থেকে নামমাত্র পয়সা নিয়ে, কখনও-বা প্রায় বিনা পয়সায় রোগী দেখে গেছেন, চিকিৎসা করেছেন। অশীতিপর বিশুবাবু গর্বের সঙ্গে যত্ন করে রাখা তারাশঙ্করের সেই চিঠি আমাদের দেখিয়েছিলেন।

বিশু ডাক্তার (২০১০) বসন্ত কবিরাজের বাড়ি ছিল লাভপুর শহর থেকে অল্প একটু দূরে, ভিন্ন এক গ্রামে। তারাশঙ্কর-সাহিত্যের নানান খুঁটিনাটি বিষয় তিনি খোঁজখবর রাখতেন। কোন গল্পের কোন চরিত্র কোন বাস্তবিক মানুষের আদলে তৈরি হয়েছে, কোন প্রাকৃত ঘটনার অভিঘাত আছে কোন লেখায়, এসব বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ ছিল বসন্তবাবুর। অতি সাধারণ এক গ্রামীণ ছা-পোষা মানুষ কী গভীর নিষ্ঠায় তারাশঙ্কর-চর্চায় আনন্দে ডুবেছিলেন এবং নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা বসন্তবাবুকে বাস্তবিক না দেখলে কখনও জানতে পারতাম না।

দুর্গা দত্ত ও বসন্ত কবিরাজ এসব স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তায় তারাশঙ্করের জীবিতকালের লাভপুরের জীবনযাত্রা যে কীরকম ছিল, তার ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।

শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে আমি কলকাতায় আমার বাংলা সাহিত্যের শিক্ষাগুরু শ্রী কেশবচন্দ্র সরকারের কাছে তারাশঙ্করের বেশ কয়েকটি গল্প পড়েছিলাম। কেশববাবু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ১৮-১৯ বছর বয়স থেকে মোহিতলাল মজুমদারের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন— তাঁর শিষ্য ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেশববাবুর মুখে শুনেছি, মোহিতলালের বাড়িতে বছরখানেক থাকার সময়ে তিনি প্রায়ই কেশববাবুকে ডেকে তাঁর লেখাগুলির প্রথম খসড়া পড়ে শোনাতেন, তারাশঙ্করের গল্পের বিশ্লেষণ করতেন। সেইসব অভিজ্ঞতাহেতু কেশববাবু অনায়াসে তারাশঙ্করের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজস্ব গ্রামীণ অভিজ্ঞতার গুণে এবং গুরু মোহিতলালের প্রেরণায় তিনি তারাশঙ্করের লেখাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। আমি সেই সময়ে কেশববাবুর সাহায্যে তারাশঙ্করের তিনটি গল্পের জাপানি অনুবাদ ‘কল্যাণী’ পত্রিকায় বার করেছিলাম এবং তখন থেকে আমার লাভপুর শহরকে দেখার প্রবল ইচ্ছা জন্মেছিল। (‘কল্যাণী’ পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের জাপানি অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই ছোটো পত্রিকাটি শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্তের সহায়তায় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে টোকিয়ো শহর থেকে অনিয়মিতভাবে প্রকাশ করতাম। তার ৩য়, ৪র্থ আর ৫ম সংখ্যায় ‘বেদেনী’, ‘ডাইনি’ আর ‘না’ গল্পের অনুবাদ বেরিয়েছিল)

আমি শান্তিনিকেতন থেকে জাপানে ফেরার কিছুদিন পরে টোকিয়ো-তে মেকোং পাবলিশার্সের মালিক মি. শিং কুয়াবারা ‘আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যমালা’ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই ‘সাহিত্যমালা’ উর্দু, হিন্দি, বাংলা, কন্নড়, তামিল ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় লেখা গল্প-উপন্যাস মূল ভাষা থেকে সরাসরি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রথম প্রয়াস। এই ‘সাহিত্যমালা’-র ৩য় খণ্ড ছিল আমার দ্বারা অনূদিত মহাশ্বেতা দেবীর ‘জগমোহনের মৃত্যু’ ও ‘হাজার চুরাশির মা’।

জাপানি ভাষায় ‘আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যমালা’ মি. কুয়াবারার এই উদ্যোগটি নেওয়ার মূলে ছিল তাঁর তারাশঙ্করের ‘তারিণী মাঝি’ গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা। গল্পটি অধ্যাপক তোমিও মিজোকামির দ্বারা অনূদিত হয়ে টোকিয়ো-বিদেশি-ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছোটো পত্রিকায় বেরিয়ে ছিল। মি. কুয়াবারার প্রথম থেকে সংকল্প ছিল, এই ‘সাহিত্যমালা’-র মধ্যে তারাশঙ্করের ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশ করবেন। তিনি সেই অনুবাদের ভার আমার উপর নির্দিষ্ট করেছিলেন।

তিনি এই সংকল্পটি নেওয়ার দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে ‘আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যমালা’-র শেষ খণ্ড হিসাবে বইটি অবশেষে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি আমার বাংলা সাহিত্যের শিক্ষাগুরু কেশববাবুকে উৎসর্গ করা হয়, যিনি বইটি প্রকাশের আগেই ২০১২ সালে পরলোকে গমন করেছিলেন!

ছবি সৌজন্যে : লেখক

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook