ইটিং আউট: বাংলায় রেস্টোর্যান্ট সংস্কৃতির বিবর্তন

প্রথম পর্ব :‘ট্যাভার্ন’ থেকে ‘কেবিন’

শাস্ত্রে ‘ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে’ কথাটি ছন্নছাড়া গৃহহীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার মধ্যেই বলা আছে যে নিদ্রা বা রাত্রিযাপনের মতোই, খাদ্যগ্রহণের মতো অবশ্যকর্মটির প্রকৃত অধিষ্ঠানও গৃহ, তাই তার অভ্যন্তরীণ পরিসরেই গড়ে ওঠে রান্নাবান্না আর খাওয়া-দাওয়ার মতো বুনিয়াদি জীবনচর্যা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছেই খাওয়ার প্রশ্নটি নিছক ক্ষুন্নিবৃত্তির, সেই কাজে তাঁদের সংগ্রাম চলে অবিরত। প্রথমেই স্বীকার করে নিই, এই লেখা তাঁদের জন্য নয়। যে ভাগ্যবান মানুষদের সামর্থ্য এবং বাসনা দুইই আছে, তাঁদের কাছে ক্ষুন্নিবৃত্তির পাশাপাশি জড়িয়ে থাকে রসনারুচি, আর সে তো জীবনরক্ষার উপযোগবাদী প্রশ্নই শুধু নয়, তাই নিজেদের হেঁশেলের চার দেওয়ালের বাইরে তাঁরা তাকান, নতুনত্বের স্বাদ খোঁজেন। ‘বাইরে খাওয়া’ বা ‘ইটিং আউট’ সংস্কৃতির জন্ম এই তাগিদ থেকে, যদিও তার মধ্যে অবশ্যই আছে নিছক পেট ভরানোর জন্য বাইরে খাওয়া (যেমন ধরুন পাইস হোটেলে, বা রাস্তার ধারের বিবর্ণ ‘ডালা’-স্টলে), আর শখ করে বাইরে খাওয়ার (যেমন ‘ফাইন ডাইনিং’ রেস্টোর্যান্টে) মৌলিক বিভাজন। এই দুই ঘরানার কথাই হয়তো খানিক ঝাঁকিদর্শনের ভঙ্গিতে, এই লেখায় থাকবে।

বাংলায় যাকে আমরা উনিশ শতকের নবজাগরণ বলি, সেই সময়টা খাদ্যাখাদ্য আর রসনারুচি নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনার সময়, একসঙ্গে যেমন নানান ঘরানার মুসলমানী এবং সায়েবি খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে বাঙালির— অন্তত অভিজাতবর্গের— পরিচিতি বাড়ছে, তেমনই চলছে রান্নাঘরের সংস্কার, মেয়েদের রান্নাবান্না শেখার ‘প্রয়োজনীয়তা’, হেঁশেলে পেশাদার বামুনঠাকুরদের অনুপ্রবেশ, ইত্যাকার বিষয় নিয়ে হাজার তর্কবিতর্ক। এর পাশাপাশি ঘটতে শুরু করল বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন বিপ্লব, ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের পরিসরে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর মুক্তমনস্ক ছাত্ররা সূচনা করছিলেন যে ‘নব্যবঙ্গ’-এর, তার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটছিল ঘরের পরিসরের বাইরে হোটেল-রেস্টোর্যান্টে খানাপিনা শুরু করার মাধ্যমে। সেই মুহূর্ত ছিল যেমন এক নতুন পণ্যসংস্কৃতির দিশারী, তেমনই রুচি ও সংস্কারের দিকবদলেরও। আজকের বাংলায় ‘ইটিং আউট’, ‘টেকঅ্যাওয়ে’ এবং অ্যাপভিত্তিক খাবার ডেলিভারি সার্ভিসের সংস্কৃতির যে রমরমা আমাদের দশ দিকে দৃশ্যমান, তার অঙ্কুরোদ্গম ওই মুহূর্তটি থেকেই।

আঠেরো শতকের শেষের দশকগুলিতে যখন কোম্পানি সরকারের সদর দফতর হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব আর জনবসতি বাড়তে শুরু করল, তখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল ইংরেজ সায়েবদের আনাগোনা, আর মূলত তাঁদের জন্যই কলকাতাতে তো বটেই, এমনকী ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর বা ফলতার মতো মফস্সলেও গড়ে উঠেছিল বিস্তর ‘ট্যাভার্ন’, অর্থাৎ সরাইখানা, রেস্টোর্যান্ট আর শুঁড়িখানার এক সমাহার, যেখানে খানাপিনা সহযোগে আড্ডা চলত দেদার। উনিশ শতকের কলকাতায় এক জমজমাট পিয়ানোর ব্যবসার কর্ণধার হ্যারি হবস তাঁর John Barleycorn Bahadur: Old Time Taverns in India নামের এক অবিস্মরণীয় বইয়ে বর্ণনা দিয়েছেন এরকম অসংখ্য ট্যাভার্নের, যাদের সামাজিক ‘স্টেটাস’ ছিল ইউরোপীয় ক্লাব আর বাজারি আড্ডার মাঝামাঝি স্তরে। রাইটার্স বিল্ডিং আর সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের অনতিদূরে ‘লে গ্যালে’ নামে এমন এক ট্যাভার্নে সপ্তাহব্যাপী খানাপিনা করতে করতেই ১৭৭৫ সালে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুমে সই করেছিলেন এমন বেশ কিছু সায়েব ‘বিচারক’। রেফ্রিজারেশন প্রযুক্তি আবিষ্কারের এত দিন আগে ভ্যাপসা গরমের কলকাতায় দিনের পর দিন কী করে তাঁরা রাশি-রাশি ‘কোল্ড কাট’ আর ‘ফ্রেশ অয়েস্টার’ (যা আসত শ্রীলঙ্কা থেকে, আর যা খেয়ে অবশ্য পেরিটোনাইটিসে আক্রান্ত হতেন অনেকে) সরবরাহ করতেন, তা এক বিরাট বিস্ময়ের কথা।

১৮৩০ সালের কলকাতায় জন স্পেন্সের তৈরি করা স্পেন্সেজ হোটেল, তার বছর দশেক পরে ডেভিড উইলসনের বানানো অকল্যান্ড হোটেল (লোকমুখে উইলসন’স হোটেল), আর অবশেষে ১৮৬০-এর দশকে তার নামান্তরের মাধ্যমে গ্রেট ইস্টার্নের আবির্ভাব এই ট্যাভার্ন-সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য ‘আপগ্রেডেশন’। ‘মাইকেল’ হওয়ার আগে নব্যযুবক মধুসূদন উইলসনের হোটেলেই সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে মদ ও গো-মাংস খেতেন বলে জানা যায়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে, ছাত্রাবস্থায় গোলদিঘীর উল্টোদিকে— পরে যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল তৈরি হবে— শিককাবাবের দোকান থেকে কাবাব কিনে দিঘীর পাড়ে বসেই নির্জলা ব্র্যান্ডির সঙ্গে সেসব সাঁটাতেন। তাঁর ‘সে কাল আর এ কাল’ গ্রন্থে বর্ণিত দুই বাঙালি ভদ্রলোকের উইলসনের হোটেলে যাত্রার গল্পটিও এক কালজয়ী ক্ল্যাসিক— গো-মাংসভোজনে স্থিতপ্রজ্ঞ এক বন্ধু খানসামার কাছে কচি বাছুর বা ভীল, বিফস্টেক, অক্সটাং, কাফস ফুট জেলি, ইত্যাকার নানান জিনিস যাচ্ঞা করে বিফল মনোরথ হয়ে যখন আকুল ভাবে প্রশ্ন করছেন, ‘গোরুকা কুচ্ হ্যায় নহি?’, অন্য বন্ধুটি বিরক্তি ও অনুকম্পা মিশিয়ে বললেন ‘ওরে! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দেনা?’ ১৮৯৩ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের গল্প ‘বিনি পয়সার ভোজ’-এর প্রোটাগনিস্ট অক্ষয়বাবুকেও মহানন্দে মটন-চপ, মুর্গি কারি, পুডিং, আর অয়স্টার প্যাটি সাবড়ে ‘পরের তহবিল’-এ ‘উইল্সনের বিল’ চোকানোর দুরাশায় সম্পূর্ণ ডুবে যেতে দেখি। অচেনার আনন্দ আর আবিষ্কারের অতিরেকের এই যৌগপদ্যেই নির্মিত হয়েছিল বাঙালির ‘রেস্টোর্যান্ট কালচার’-এর আঁতুড়ঘর।

ওই আঁতুড়ঘর থেকেই আরও দুটি সায়েবি রেস্টোর্যান্টের জন্ম। ১৮৬৮ সালে কলকাতায় আসেন ইতালির মানুষ, রন্ধন-কুশলী এবং কেক-পেস্ট্রি বানানোর ওস্তাদ ফেদেরিকো পেলিতি, বড়লাট লর্ড মেয়োর ব্যক্তিগত শেফ হিসেবে এ-কালের রাজভবন, অর্থাৎ সে-কালের গভর্নমেন্ট হাউসে তাঁর চাকরি জোটে। ১৮৭২ সালে আন্দামানে ঘাতকের হাতে মেয়োর হত্যার পর পেলিতি গড়ে তোলেন তাঁর জনপ্রিয় রেস্টোর্যান্ট এবং বেকারি, ‘ফেদেরিকো পেলিতি, ম্যানুফাকচারিং কনফেকশনার’, অবিলম্বেই যে খানাপিনার ঠেক উঠে আসবে রাজভবনের উল্টো দিকে, আর বড়লাট-ছোটলাট-রাজা-গজা সহ যাবতীয় হোমরাচোমরাদের রসনাতৃপ্তির দায়িত্ব পড়বে তার উপর। লাঞ্চ, ডিনার, আর বৈকালিক চায়ের জন্য বিখ্যাত পেলিতিতে আরও পাওয়া যেত হরেক রকম কেক-পেস্ট্রি, আর লিকিয়োর-দেওয়া বা বাদাম-ঠাসা চকোলেট ক্যান্ডি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পেলিতি শহর ছাড়লেন, তাঁর রেস্টোর্যান্টের উপরেও ছায়া ঘনিয়ে এল, কিন্তু সে-ঘাটতি পুষিয়ে দিলেন তাঁরই হাতে-গড়া আরেক ইতালীয় বেকার, অ্যাঞ্জেলো ফারপো। ষাটের দশক পর্যন্ত খাস চৌরঙ্গির ফারপো’জ রেস্টোর্যান্ট আর টি-রুমে শুধু যে আমাদের সমস্ত ‘পেজ থ্রি’ সেলিব্রিটিদের যাতায়াত ছিল তা-ই শুধু নয়, ফারপো’জ-এর কিসমিস-দেওয়া কেকতুল্য পাঁউরুটি কিনতে লাইন দেননি, এমন মধ্যবিত্ত বাঙালিও কলকাতায় কমই পাওয়া যাবে। মীনাক্ষী দাশগুপ্ত তাঁর ‘ক্যালকাটা কুকবুক’-এ ফারপো’জে চিল্ড অ্যাস্পারাগাস বা টার্টল স্যুপ, কিংবা লবস্টার থার্মিডোরের পাশাপাশি হাঁসের মিহি-করে-বাটা মেটে আর ফ্যাটের মিশ্রণ দিয়ে তৈরি উচ্চমার্গের ফরাসি ডেলিকেসি পাতে দ্য ফোয়া গ্রা (pâté de foie gras) বিক্রি হওয়ার কথা লিখেছেন। ১৯৪৫ সালের এক ‘সেট মেনু’-তেও দেখছি দু’টাকা বারো আনায় স্যুপ, পমফ্রেটের ফিশ অ্যান্ড চিপ্স, রোস্ট ল্যাম্ব, কেক, কফি, ফল সহযোগে পাঁচ কোর্সের এক এলাহি ভুরিভোজের ব্যবস্থা। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, গাঁটের কড়ি খরচ করে যাঁরা রেস্টোর্যান্টের খানা খেতে পা বাড়িয়েছেন, তাঁরা নিরাশ হননি।

উনিশ শতকের শেষ পাদে যখন বাঙালি সংস্কৃতির মাইলফলক মিষ্টির দোকানগুলি এক-এক করে আত্মপ্রকাশ করছে, তখন, খানিকটা প্রান্তে হলেও, ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কেবিন বা ‘কাফে’ ধরনের রেস্টোর্যান্ট। ১৮৭৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির কাছেই এক মুসলিম ভদ্রলোক খোলেন ‘চাচার হোটেল’, যা পরে গোঁসাইদাস পাত্র বলে আরেকজনের হাতে গেলেও, এবং খানিক দূরে সরলেও, তার ফাউল কাটলেট, কষা মাংস আর রকমারি কাবাবের পদ নিয়মিত টেনে এনেছিল স্বামীজি থেকে নেতাজি বা ছবি বিশ্বাস থেকে উত্তমকুমারকে। মোটামুটি কাছাকাছি সময়েই ‘অ্যালেন’ বলে এক স্কটিশ সায়েব চিৎপুরে খুলেছিলেন একটি দোকান, পরে দেশে চলে যাবার সময় দোকানটিকে দিয়ে যান তাঁর এক কর্মচারীর হাতে, তাঁর এবং তাঁর উত্তরপুরুষদের হাতেই আস্তে-আস্তে বড় হয়ে ওঠে আজকের শোভাবাজারের ‘অ্যালেন কিচেন,’ যেখানে এখনও খাঁটি ঘিয়ে ভাজা হয় তাঁদের সব সিগনেচার ডিশ— যেমন প্রন কাটলেট, ফিশ কবিরাজি, বা চিকেন স্ট্যাক (স্টেকের অপভ্রংশ, অধুনা সংশোধিত)।

তবু এসব গল্পই হল সায়েবি খানার, পকেটে রেস্ত না থাকলে যার স্বাদ নেওয়ার সুযোগ ঘটত না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকেই আসতে আসতে কলকাতার রেস্টোর্যান্ট সংস্কৃতির এক গণতন্ত্রীকরণ শুরু হতে দেখি। গোড়ার দিকের ট্যাভার্ন আর মধ্য-উনিশ শতকের সায়েবি রেস্টোর্যান্টের বাবুর্চিদের কেউ-কেউ হয়তো শ্বেতাঙ্গ ছিলেন, কিন্তু ক্রমশ সেগুলির হেঁশেলের ভার চলে আসতে থাকে পেশাদার মুসলিম বাবুর্চিদের উপর, যাঁরা অকাতরে রাঁধতেন মুর্গি-মটন, চপ কাটলেট, আর বেক করতেন হরেক কিসিমের পাঁউরুটি আর বিস্কুট। আস্তে-আস্তে এঁরা যখন নিজেদের দোকানপাট খুলতে শুরু করেন, তখন সেখানে ইংরেজি কায়দার খানাকে সরিয়ে জায়গা নেয় মোগলাই ঘরানার খানা। ১৮৫৬ সালের পর লখনউ থেকে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত আওধের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন যেসব লোকজন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউও হয়তো ছিটকে যান এই নতুন পরিসরে। ১৮৬৮ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন যে, বাঙালি মেয়েরা এখন চান গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কায়দায় ফাউল-কারি আর কাটলেট রাঁধতে। এর পরেই চপ-কাটলেট-কোপ্তা-কাবাব রান্না শেখানোর এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় বা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর মতো লেখকরা। কিন্তু বাঙালি হেঁশেলে এসব জিনিস ঢুকতে যত সময় লেগেছিল, তার আগেই সায়েবপাড়া বাদ দিয়ে শহরের অন্যান্য জায়গায় খুচখাচ মাথা চাড়া দিতে থাকে টুকটাক খাবারের দোকান, যাদের হয়তো বলা যেতে পারে ‘দিশি’ কলকাতার মধ্যবিত্ত ভোজনালয়, যাদের মাধ্যমে ‘ইটিং আউট’ সংস্কৃতির সঙ্গে গেরস্ত বাঙালির প্রথম পরিচয় ঘটবে।

সেই দ্বিধাজড়িত প্রথম পরিচয়ের প্রধান অনুঘটক চপ-কাটলেট-মোগলাই পরোটার মতো খাবার। ‘চপ’ শব্দের আসল অর্থ গরু, শুয়োর, বা ভেড়ার মাংসের বিশেষ ধরনের ‘কাট’, কিন্তু এই শব্দের বাঙালিকরণ এক অত্যাশ্চর্য বৌদ্ধিক-শাব্দিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত। খাদ্য-ইতিহাসবিদ মোহনা কাঞ্জিলাল তাঁর নতুন বই A Taste of Time: A Food History of Calcutta (২০২১)-তে চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন সায়েবদের প্রিয় স্ন্যাক ‘ক্রোকে’ (croquette)— অর্থাৎ যেখানে হরেক কিসিমের পুর ভরে আলু বা পাঁউরুটিকে বাঁধুনি বা ‘বাইন্ডার’ হিসেবে ব্যবহার করে রুটি বাঁ বিস্কুটের গুঁড়োয় গড়িয়ে ভাজা হয়— কীভাবে দিশি বাবুর্চিদের হাতে এবং মুখে-মুখে, এবং কিমা, ভেটকি মাছ, বা বিট-গাজর-কড়াইশুঁটিকে জঠরে জড়িয়ে নিয়ে, আমাদের একান্ত নিজস্ব চপ হয়ে উঠল, তার পর আস্তে-আস্তে তার গর্ভে ঠাঁই হল মোচা বা এঁচোড় বা কাঁচকলার। চপের যোগ্য দোসর হয়ে উঠতে কাটলেট সময় নেয়নি বেশি, যদিও তার মৎস্যাবতারকে সে ছেড়ে দিয়েছে ‘ফিশ ফ্রাইয়ের’ শিরোপা।

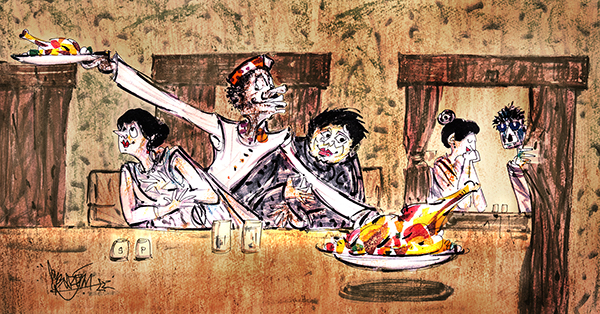

উনিশ শতকের শেষ পাদে যখন বাঙালি সংস্কৃতির মাইলফলক মিষ্টির দোকানগুলি এক-এক করে আত্মপ্রকাশ করছে, তখন, খানিকটা প্রান্তে হলেও, ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কেবিন বা ‘কাফে’ ধরনের রেস্টোর্যান্ট। ১৮৭৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির কাছেই এক মুসলিম ভদ্রলোক খোলেন ‘চাচার হোটেল’, যা পরে গোঁসাইদাস পাত্র বলে আরেকজনের হাতে গেলেও, এবং খানিক দূরে সরলেও, তার ফাউল কাটলেট, কষা মাংস আর রকমারি কাবাবের পদ নিয়মিত টেনে এনেছিল স্বামীজি থেকে নেতাজি বা ছবি বিশ্বাস থেকে উত্তমকুমারকে। মোটামুটি কাছাকাছি সময়েই ‘অ্যালেন’ বলে এক স্কটিশ সায়েব চিৎপুরে খুলেছিলেন একটি দোকান, পরে দেশে চলে যাবার সময় দোকানটিকে দিয়ে যান তাঁর এক কর্মচারীর হাতে, তাঁর এবং তাঁর উত্তরপুরুষদের হাতেই আস্তে-আস্তে বড় হয়ে ওঠে আজকের শোভাবাজারের ‘অ্যালেন কিচেন,’ যেখানে এখনও খাঁটি ঘিয়ে ভাজা হয় তাঁদের সব সিগনেচার ডিশ— যেমন প্রন কাটলেট, ফিশ কবিরাজি, বা চিকেন স্ট্যাক (স্টেকের অপভ্রংশ, অধুনা সংশোধিত)। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে এদের পাশাপাশি জায়গা করে নেবে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি রেস্টোর্যান্ট, মা-মাসি-বোনেদের (অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাকে) একটু আড়াল দেওয়ার জন্য যেগুলিতে তৈরি হবে ফুলছাপ পরদা-দেওয়া ‘কেবিন’। হ্যারিসন, থুড়ি, মহাত্মা গান্ধী রোডের দিলখুশা কেবিন (পটলডাঙার টেনিদার ভাষায় ‘দেলখোস’), কলেজ স্ট্রিটের আর হেদুয়ার বসন্ত কেবিন, ধর্মতলার অনাদি কেবিন, শোভাবাজারের মিত্র কাফে, সবই এই গোত্রের নাগরিক, এই সব জায়গায় মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস, ফিশ ফ্রাই, বা চিকেন ‘কবিরাজি’ (সায়েবি কেতায় ডিমের ‘শিফনেড’ বা ঝুরিভাজার আস্তরণের বাঙালি অপভ্রংশ) খেয়ে ‘ইটিং আউট’-এর হাতেখড়ি হয়েছে অগণন বাঙালির। সেই আশ্চর্য আস্বাদনের কারণে সঞ্জাত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের অপার আহ্লাদ সানন্দে ভাগ করে নিয়েছেন আমাদের কত প্রিয় মানুষ— উত্তম-সৌমিত্র-বসন্ত চৌধুরী-ছায়া দেবী থেকে নজরুল-শিবরাম-ভীষ্মদেব-মান্না দে হয়ে পঙ্কজ রায় বা গণেশ পাইন অব্দি।

অতএব বুঝতেই পারছেন, আমাদের বহির্ভোজন বা ‘ইটিং আউট’-এর মহাকাব্য এক পর্বে শেষ হওয়ার নয়, কারণ প্রায় দুশো বছর ধরে আমরা খেয়ে চলেছি, কখনও ক্যাবারে দেখতে-দেখতে, কখনও পপ বা জ্যাজ সঙ্গীত শুনতে-শুনতে, কখনও ট্র্যাফিকের কর্ণবিদারক আওয়াজ সহ্য করে, অনির্বচনীয় স্বাদের খাতিরে নোংরা কিচেনের দিকে না তাকিয়ে, কখনও শুধু একটি কাপ চা-কে সাক্ষী রেখে ও ক্ষমাশীল, প্রশ্রয়প্রবণ ওয়েটারদের দাক্ষিণ্যে প্রেমাস্পদের মুখপানে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে। আমাদের ‘ইটিং আউট’-এর ইতিহাস তাই আমাদের অ্যাডভেঞ্চার আর বিশ্বদর্শনেরও ইতিহাস। আদিপর্ব এখানেই সমাপ্ত, কিন্তু, বন্ধুরা, কাহিনি এখানেই শেষ নয়।

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র