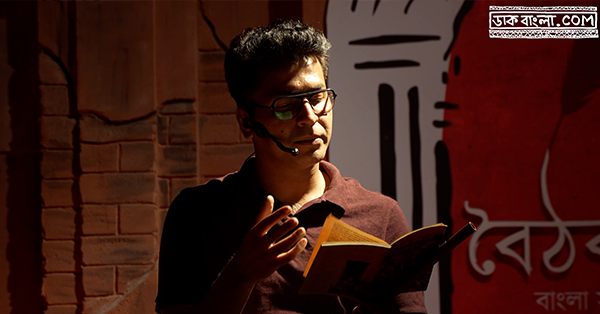

শান্তিনিকেতন ডায়েরি: পর্ব ১১

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (December 17, 2021)

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (December 17, 2021)‘বর্ষা আসে, বসন্ত’

শান্তিনিকেতনে কবির আশ্রম বিদ্যালয়ের আদিপর্বের খুচরো দুষ্টুমির কথা লিখেছিলাম। সেই বিদ্যালয়ের নাম ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ থেকে এক সময় হয়ে ওঠে ‘পাঠভবন’। পাঠভবনে আমি আশৈশব পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাড়ি থেকে স্কুলের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যেত। হয় বাবা, না হয় মা প্রথম-প্রথম মেঠো পথ ধরে গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ চেনাতে-চেনাতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন বিদ্যালয়ে ভোরের বৈতালিকে। সাইকেল শেখার পর আমি বেপরোয়া হয়ে উঠি।

বৈতালিকে একটা বৈদিক মন্ত্র আর সমবেত সঙ্গীতের পর আমরা নির্দিষ্ট পোশাকে যে যার ক্লাসে গিয়ে বসতাম। খোলা আকাশের নীচে, গাছের ছায়াই ছিল আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার ঠিকানা। সিংহসদনের ঘড়িঘণ্টা আশ্রমের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। কাঁকুরে মাটিতে বিছিয়ে বসার প্রয়োজনে আমরা প্রত্যেকে নিয়ে আসতাম রংবেরঙের আসন। বর্ষায়, ভেজা মাটির কথা ভেবে হিসেবি ছাত্রদের আসনের নীচে জল-নিরোধক পলিথিনের আস্তরণ সেলাই করা থাকত। গরু-ছাগল, কুকুর-বেড়াল, সাপ, ব্যাঙ, হনুমান, পাখি, প্রজাপতি কাঠবিড়ালিদের সঙ্গী হয়ে আমাদের বিদ্যালয়-জীবন কেটে গেছে। কালো থেকে সাদা হয়ে আসা মেঘ, আম আর শাল ফুলের মধু, ঝরা পাতা, আমলকী, মহুয়া, সোঁদা মাটি, ছাতিম আর নাগকেশরের গন্ধে আমরা বুঝতাম এক-একটা ঋতু ঘুরে গেল।

পাঠভবনে পাকা ঘর যথেষ্টই ছিল। বৃষ্টি নেমে এলে আমরা ছুটে চলে যেতাম নিরাপদ কোনও আশ্রয়ে। ততক্ষণে হয়তো তমালদার অঙ্ক-কষা ব্ল্যাকবোর্ডের অর্ধেক জলে ধুয়ে গেছে। শিশু ছাত্রীনিবাস সন্তোষ-আলয়ের কাছে একটা বয়রা গাছের নীচে মাটিতে সিমেন্ট দিয়ে গড়া ছিল এক মানচিত্র। বর্ষায় তার উপত্যকা বেয়ে নামা জলে নদী আর সমুদ্রগুলো যেত জলে ভরে। বৈশাখে অনেকেরই পকেটে থাকত বাবার দাড়ি কেটে ফেলে দেওয়া অর্ধেক ব্লেডের একটা টুকরো— কাঁচা আম ক্লাসের পিছনে বসে ছুলে খাওয়ার জন্য। ব্লেডের বদলে কেউ-কেউ নিয়ে আসত ঝিনুকে ফুটো করা আম ছাড়াবার সরঞ্জাম। শীতে পায়ে হেঁটে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় কতদিন ঝোলা ব্যাগে সঙ্গে এসেছে ঝড়ে ডানা-ভাঙা পাখি আর কুঁইকুঁই-করা কুকুরের ছানা। গাব, ক্ষীরকুল, বকুল কুড়োতে-কুড়োতে আমরা কখন বড় হয়ে যেতাম। আনমনে যেতে-যেতে হয়তো হঠাৎ ভবনের কোনও স্তম্ভের পিছনে চকিতে সরে যেত হলুদ শাড়ি পরা একাকী সহপাঠিনীর মুখ। তার স্থির, কাজল-কালো চোখ আর কপালের বিন্দু-টিপের সম্মোহনে ঢিপ ঢিপ করত বুক আর তারই অভিঘাতে হালকা দোলায় হাত থেকে খসে যেত আতুসী পাতাবাদামের সামান্য শাঁস। তারপর একদিন প্রবীণ বৃক্ষের বল্কলে, নয়তো লাইব্রেরির শ্যাওলা-মলিন দেওয়ালে ফুটে উঠত অমুক ‘প্লাস’ তমুক।

পাঠভবনে আর্তের সেবায় আমরা দল বেঁধে বাড়ি-বাড়ি ঘুরেছি দান সংগ্রহে। ছেলেমেয়েদের খুচরো পাপের বিচার যাতে তারা নিজেরাই করতে পারে, তার জন্য ছিল ‘বিচারসভা’। নিজেদের চালানো লাইব্রেরি ছিল ‘সখাসঙ্ঘ’-এ। ক্লাসে বসে লেখা রচনা নির্বাচিত হয়ে চলে যেত সাপ্তাহিক সাহিত্যসভায় পঠিত হবার জন্য। শিশু, মধ্য আর আদ্যবিভাগের ছিল আলাদা-আলাদা সাহিত্যের আসর। মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হত মিলিত সাহিত্যসভা। সভার শেষে ছিল সাধারণের বক্তব্য রাখার সুযোগ। ছেলেমেয়েদের নির্বাচিত রচনা আর লিনোকাট ছবি নিয়ে প্রতি বছর প্রকাশিত হত ‘আমাদের লেখা’। ছিল হাতে লেখার পত্রিকাও। বছরের শুরুতে ক্লাসে-ক্লাসে বিতরণ করা হত ছোট্ট একটা বইয়ের আকারে নতুন বছরের দিনলিপি। উঁচু ক্লাসের মায়াবী ছাত্রীরা বুকে জাপটে নিয়ে আসত নতুন দিনলিপির বই। ছাপার গন্ধ মিলেমিশে যেত তাদের শীতের ক্রিমমাখা অধরা, রহস্যময় হাতের হৃদয়-হরা গন্ধের সঙ্গে। বিদ্যালয় পরিচালনায় ছাত্রদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে নির্বাচিত হত ‘আশ্রমসম্মিলনী’। সেখান থেকেই হয়তো অনেক সময় উঠে আসত ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেওয়ার কোনও সম্ভাব্য ব্যতিক্রমী মুখ। সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি ছিল নাচ, গান, এস্রাজ, তবলা, হাতের কাজ, কাঠের অথবা লোহার কাজ শেখার সুযোগ। নিজেদের অনেক কাজ করতে হত নিজেদেরই, বিশেষত আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের। বিদ্যালয়ের কিছু দেওয়ালে ছিল বিশিষ্ট শিল্পাচার্যদের আঁকা ভিত্তিচিত্র। প্রথম থেকে দশম শ্রেণির খাতা এক পলকে আলাদা করতে চালু ছিল দশ রঙের মার্বেল পেপারের মলাট। এই বিদ্যালয়ে যেমন ছিল অপার স্বাধীনতা, তেমনই ছিল বাঁধনহারা কৌতুকের অবকাশ।

একদিন একটা পাকা বেল পড়ে ফেটে গেল তাঁর মাথা। ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে আমরা উদ্ভাবন করলাম এক বিরল শিরস্ত্রাণের। ‘হেলমেট’-এর আদলে যার নামকরণ করা হল ‘বেলমেট’। প্রয়োজনের তুলনায় পাকা বেলের খোলসের অপ্রতুলতা আর উপযুক্ত প্রস্তুতকারক সংস্থার অভাবে সেই প্রকল্প ধামাচাপা পড়ে যায়।

ভূগোলের শিক্ষক জ্যোতির্ময়দা ছিলেন সাধাসিধে, মজাদার মানুষ। তাঁর সরল অস্তিত্ব থেকে আলোটুকু কেড়ে নিয়ে বছরের পর বছর তাঁকে আমরা গোপনে ডেকেছি শুধু ‘ময়দা’ বলেই। তাঁর উপর প্রকৃতি আর ছাত্রদের অবিরাম অত্যাচারে বিদ্যালয়ের বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। ভূগোল পড়াতে নানা সরঞ্জাম জরুরি বলে সেই জ্যোতির্ময়দার একটা নিজস্ব ঘর ছিল। একদিন গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন বোঝাতে-বোঝাতে তিনি নিজের চারপাশে আবর্তিত হতে-হতে যেই না দরজা দিয়ে ঘরের বাইরে লালমাটির রাস্তায় নেমেছেন, ভিতর থেকে সুযোগ বুঝে ডানপিটে কেউ একজন তুলে দিল ছিটকিনি। ছাত্রছাত্রীদের তিনি দরজা খোলার কাতর অনুরোধ জানালে জানলায় মুখ না দেখিয়ে একজন বলল, ‘গ্রহ-নক্ষত্র একবার কক্ষপথের বাইরে চলে গেলে তাকে ফেরানো হয় না।’ কিছুটা অপেক্ষার পর এক সময় প্রবল গর্জনে কক্ষপথচ্যুত ‘ময়দা’ দরজায় এক ধাক্কা মেরে নিজ কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করলে তারকার প্রত্যাবর্তনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা গেয়ে উঠল সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত, ‘ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,/ তোমারি হউক জয়।’

শিক্ষকেরা বসতেন একটা সিমেন্টের বেদিতে। তার নীচে মাটিতে ছাত্রছাত্রীরা। আম্রকুঞ্জের একপ্রান্তে একটা বেলতলায় হিন্দির ক্লাস নিতেন মনোরমাদি। বেল পাকার মরশুমে তিনি প্রতিবার কাছেই অন্যত্র সরে যেতেন। বেদি ফাঁকা পেয়ে নিজের বদ্ধ ক্লাসরুমের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা নিস্তার পেতে জ্যোতির্ময়দা বেছে নিলেন সেই বেলতলা। প্রাণ হাতে করে আমরা ক্লাস করছি, একদিন একটা পাকা বেল পড়ে ফেটে গেল তাঁর মাথা। ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে আমরা উদ্ভাবন করলাম এক বিরল শিরস্ত্রাণের। ‘হেলমেট’-এর আদলে যার নামকরণ করা হল ‘বেলমেট’। প্রয়োজনের তুলনায় পাকা বেলের খোলসের অপ্রতুলতা আর উপযুক্ত প্রস্তুতকারক সংস্থার অভাবে সেই প্রকল্প ধামাচাপা পড়ে যায়। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে জ্যোতির্ময়দা নিরুত্তাপ বেল গাছটাকে শাপশাপান্ত করতেন। ঋতুর নিয়মে, পাকা বেল এক সময় গাছ থেকে অদৃশ্য হলে বিচক্ষণ মনোরমাদি নিরাপদ বেলতলায় ফিরে আসতেন। ‘ময়দা’ ভুলেও আর বেলতলা মাড়াননি।

তখন বাংলার বাইরে থেকে পাঠভবনে সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে সবে যোগ দিয়েছেন একবর্ণ-বাংলা-না-বোঝা দেবেন্দ্র পাণ্ডে। ক্লাসে কেউ অন্যায় আচরণ করলে বিস্ফারিত চোখে, ভারী গলায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে তিনি শুধু বলতেন ‘মূর্খ!’ মূর্খের জগতে তারপর নেমে আসত অস্বস্তিকর এক নীরবতা। একবার তাঁর শেখানো গঙ্গাস্ত্রোত্রের মূল সংস্কৃত আর তার বাংলা অর্থ মুখে-মুখে বলার পরীক্ষা। সার বেঁধে বসা ছাত্রছাত্রীদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলছে মূল স্ত্রোত্র, আর তার পরের জনের ভাগ্যে স্তোত্রের বাংলা অর্থ বলার দায়। ‘দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে’ বলতে গিয়ে একজন তাঁকে বেশি খুশি করতে বলে ফেলেছে, ‘ত্রিভুবনতারিণী দেবেন্দ্র পাণ্ডে।’ গঙ্গার অবতার ওই ছাত্রকে তৎক্ষণাৎ ‘মূর্খ’ অভিহিত করে শূন্য দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন পাণ্ডেজী। এরপর অন্যজনের বাংলায় অর্থ বলার পরীক্ষা। সে জানে, আর যাই হোক পাণ্ডেজী অন্তত বাংলাটা বোঝেন না। কাজেই গভীর প্রত্যয়ে সে বলে চলে, ‘হে দেবী গঙ্গা, এত সুন্দর তোমার রূপ, কী আর বলি! ভাই, বাবা, মা, বোন সবাই তোমাকে চিনি। তুমি কী যে খাও, কোথায় বেড়াও সবই জানা, হে আমার প্রিয় মা গঙ্গা।’ এই অবধি ঠিকই ছিল। সে আরও বলে চলে, ‘হাওড়া ব্রিজের উপর থেকে ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে যখন তোমার গায়ে পয়সা ছুঁড়ি, কী যে মনোরম সেই অভিজ্ঞতা!।’ বাংলা না বুঝলেও পাণ্ডেজী ইংরেজিটা বিলক্ষণ বুঝতেন। ‘হাওড়া ব্রিজ’ আর ‘ট্যাক্সি’ শুনে ফুঁসে উঠে শুধু বললেন, ‘মূর্খ!’ ঘণ্টা পড়ে ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। ‘শঠতা’র জন্য বেয়াড়ারা শূন্য পেল।

সার বেঁধে বসা ছাত্রছাত্রীদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলছে মূল স্ত্রোত্র, আর তার পরের জনের ভাগ্যে স্তোত্রের বাংলা অর্থ বলার দায়। ‘দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে’ বলতে গিয়ে একজন তাঁকে বেশি খুশি করতে বলে ফেলেছে, ‘ত্রিভুবনতারিণী দেবেন্দ্র পাণ্ডে।’ গঙ্গার অবতার ওই ছাত্রকে তৎক্ষণাৎ ‘মূর্খ’ অভিহিত করে শূন্য দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন পাণ্ডেজী।

কখনও আকাশের তারা চেনাতেন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক অনিমেষদা। গাছের ডাল ভাঙলে, ফুল ছিঁড়লে রেগে যেতেন ঋষি অরবিন্দের ভক্ত, সাদা শাড়ি পরা, টানটান করে চুল বাঁধা উমাদি। প্রকৃতিপাঠের ক্লাস নিতেন বেঁটেখাটো, শ্যামলা চেহারার রাশভারী শিক্ষক মনোরঞ্জন ঘোষ, যাঁর ডাক নাম খোকাদা। একটা করে প্রশ্ন লেখাতেন। তারপর উত্তরটা বলে দিয়ে বলতেন, ‘যাদের হয়নি তারা লিখে নাও…’। একদিন একটা জটিল প্রশ্ন দিলেন। ‘এমন একটা সবজির নাম লেখো, যা খেলে চোখ দিয়ে জল পড়ে।’ তারপর সামান্য স্তব্ধতা। সাগরের অতল থেকে এরপর যেন উঠে এল খোকাদার স্বর— ‘যাদের হয়নি, তারা লিখে নাও, পেঁয়াজ।’ উত্তরটা পছন্দ হল না আমাদের ঠোঁটকাটা, মারকুটে শ্রীরামপুর নিবাসী সহপাঠী সুপ্রিয় আটার। আমরা তখন খুবই ছোট। পাশেই পাঠভবনের ক্যান্টিন। হাত তুলে সুপ্রিয় বলল, ‘এটা কি ঠিক হল? শেষপর্যন্ত পেঁয়াজ?’ খোকাদা বললেন, ‘তাপস, ক্যান্টিন থেকে একটা পেঁয়াজ নিয়ে এসো।’ প্রবল উৎসাহী তাপস নিমেষে ফিরে এল একটা ঢাউস পেঁয়াজ নিয়ে। ধীর পায়ে একটা পেঁয়াজ হাতে নিয়ে সুপ্রিয়র দিকে এগোচ্ছেন খোকাদা আর ক্রমশ পিছিয়ে-পিছিয়ে এক সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল সুপ্রিয়র। এরপর একেবারে কেঁদে ফেলল উচ্চতায় খোকাদার অর্ধেকের থেকেও খাটো, কথায়-কথায় সতীর্থদের চমকানো বালক সুপ্রিয় আটা। প্রবল গর্বে তলপেট থেকে একটা গভীর শ্বাস টেনে খোকাদা বললেন, ‘যা দেখলেই চোখ দিয়ে জল পড়ে, তা খেলে কী হতে পারে এবার বোঝা গেল?’ এই সুপ্রিয় আটার গল্পের শেষ নেই। সেই খোকাদার ক্লাস। পুজোর ছুটিতে প্রকৃতিপাঠ ক্লাসের ‘বাড়ির কাজ’— সেবারের মতো কিছু পশুর লোম সংগ্রহ করে দেখানো। আমার মামার বাড়ি বনগাঁর কাছে গোবরডাঙায়। বড়মামা গান শেখাতেন স্থানীয় জমিদারবাড়িতে। এলাকায় তাঁর সাংস্কৃতিক দাপট ছিল। সেখানে ছিল জমিদারদের শিকার করে আনা, পেটে তুলো ভরে রাখা পেল্লায় এক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, একটা ভাল্লুক আর হরিণ। এদের চোখগুলোয় ছিল এক রকম কাচের গুলি বসানো। মামার সুবাদে আমি এই মৃত বন্যপ্রাণীদের সামান্য লোম নিয়ে ফিরে আসি। তার উপর শান্তিনিকেতনে অনায়াসে জুটে গেল কুকুর, ছাগল, ভেড়া, বেড়াল, গরু, কাঠবিড়ালি, গিনিপিগ আর খরগোশের লোম। আমার ছুটির খাতায় সেলোটেপের নীচে জ্বলজ্বল করছে বিচিত্র প্রাণীদের কেশরাশি। ওদিকে ছুটির পর ছাত্রাবাসে ফিরেছে ফাঁকিবাজ সুপ্রিয়। অবাক কাণ্ড, সকলের হিসেবে জল ঢেলে, সেও সঙ্গে এনেছে তার সংগৃহীত লোমের খাতা। দেখে খুশি হওয়া তো দূরে থাক, একেবারে চমকে উঠলেন খোকাদা। বললেন, ‘তুমি যে জানোয়ার, জানতাম না!’ ব্যাপারটা কী? দেখা গেল নিজের চুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে সুপ্রিয় রাত জেগে সাজিয়েছে তার ছুটির খাতা। তার পাতায়-পাতায় শুধু চমক! ‘আমার লোম’, ‘বাবার লোম’, ‘মায়ের লোম’, ‘কাকার লোম’, ‘জ্যেঠুর লোম’…

শারদাবকাশের আগে ছেলেমেয়েদের খুশির একটা মেলা ছিল যার নাম ‘আনন্দবাজার’। এক টাকায় নিজের নামে কবিতা লেখানোর একটা জায়গা ছিল, যার নাম ছিল ‘কবিকোণ’। এখানেই অমিতাভ চৌধুরীর সহকারী হয়ে এক সময় অমর্ত্য সেন কবিকোণ সামলেছেন। আমরা বসতাম কবিকোণে। মনে হয় সেখানেই এক একাকী পথিককে দেখে উৎসাহী কোনও ছাত্র-কবি এক টাকার বিনিময়ে লিখে দিয়েছিলেন, ‘দু’চোখে তোমার অসহ্য আলো/ এভাবে মেলায় একা ঘোরা ভালো?’ এই মেলায় পাঠভবনের আশ্রমসম্মিলনীর দোকানের মেনুকার্ডে খাবারগুলোর থাকত বেশ মজার-মজার আর রহস্যে মোড়া নাম। একবার দেখা গেল ‘পুলক’ বলে কী একটা খাবার কেনার হিড়িক! জানা গেল আসলে নারকেলের নাড়ু। পাঠভবনের ছবি আঁকার শিক্ষক পুলক দত্তের ডাকনাম নাড়ু। তারই ছায়া এই খাবারে।

চিত্রকলার শিক্ষক, একান্ত ভালমানুষ, এলোমেলো স্বভাবের ভূতনাথদা একটা মোটা চশমা পরতেন। বসতেন বহু পুরনো একটা ঢাউস টেবিলে। তাঁর উপর ছেলেমেয়েদের নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কিছু খারাপ গালিগালাজ তাঁর মুখনিঃসৃত হয়ে সকলের নির্মল আনন্দের কারণ হত। ‘ময়দা’র মতো তাঁরও একটা জনপ্রিয় নাম ছিল। ভূত। কারও মুখে ‘ভূত’ ডাক শুনলেই তাঁর সমস্ত বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত। মিতভাষী, নম্র স্বভাবের প্রদীপ্তা বরাবর তাঁর ক্লাসে বেশি নম্বর পায়। ভূতনাথদার একান্ত অনুগত। ঠিক হল, এই প্রথায় জল ঢেলে দিতে হবে। প্রদীপ্তাকে বোঝানো হল, ভূতনাথদাকে বিরল সম্মান জানাতে তিনি ক্লাসে ঢোকার সময় অভিনব উপায়ে তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। প্রদীপ্তা বলবে ‘ভূত’, বাকি দুজন একে-একে বলবে ‘নাথ’ আর ‘দা’। প্রদীপ্তার বিশ্বাস অর্জনের জন্য কয়েকবার নিখুঁত মহড়াও হল। গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতনে ভূতনাথদা ঘেমে-নেয়ে ক্লাসে ঢুকতেই প্রদীপ্তা জোড় হাতে মিষ্টি করে বলল, ‘ভূত’। বিশ্বাসঘাতক বাকি দুজন বাকিটা চেপে গিয়ে, আর কিছু না বলে এক প্রলয়ের অপেক্ষায় দূরে সরে গেল। নিরীহ প্রদীপ্তার উপর সেই যে ভূতনাথদা চটলেন, সেই আগুন আর নেভেনি কখনও।

পাঠভবন যেন নিভৃতেই আমাদের একটা যুক্তিবাদী, সৃষ্টিশীল, গণতান্ত্রিক মন গড়ে দিয়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে কবির বিদ্যালয়ের হাসিকান্নায়, ভালমন্দে এভাবেই কবে কেটে গেল ছেলেবেলার দশ-দশটা আর-না-ফেরা বছর— পৃথিবীর প্রথাগত শিক্ষার চেনা কক্ষপথের বাইরে আবর্তিত অতি ক্ষুদ্র এক বিরল সেই ভূখণ্ডে, আজও যার হাওয়ায় ভাসে তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের সহজ সঙ্গীত, ‘আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ/ খেলে যায় রৌদ্রছায়া, বর্ষা আসে, বসন্ত’।

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook