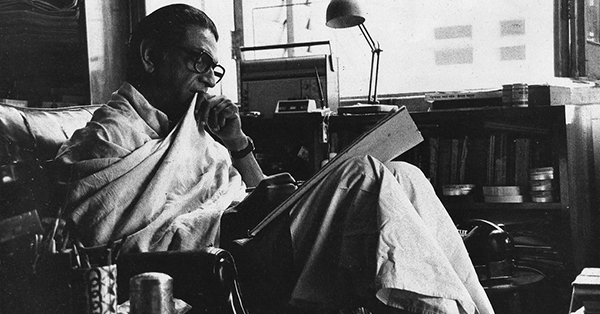

সত্যজিৎ যে চমৎকার গদ্য লিখবেন, তা নিয়ে অন্তত বাঙালি পাঠকের অবাক হবার অবকাশ ছিল না। সেইসঙ্গে তিনি যে অসামান্য অলংকরণ করবেন, সেও একরকম স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া যায়। কারণ তাঁর পরিবারে তাঁর আগে আরও দুই প্রজন্ম বাংলা গদ্য এবং অলংকরণকে যে-মাত্রায় সমৃদ্ধ করেছেন, তাতে তাঁর মধ্যেও সেই প্রবণতা ও পারদর্শিতা থাকবেই, এটা ধরে নেওয়া গেছিল। কেবল সমৃদ্ধ করেছেন বললে নিশ্চিত কম বলা হয়, বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় যে-উন্মোচন তাঁরা ঘটিয়েছিলেন সেকালে, যে-ধারার পথিকৃৎ হয়ে এসেছিলেন তাঁরা, তা পরবর্তী বহুযুগের বিস্ময়ের কারণ হবার পক্ষে যথেষ্ট। এবং বলাই যায়, ওই ধরনের অলংকরনীয় ঘরানা তার আগে বাংলায় ছিল না। অতএব, দেখতে গেলে, সত্যজিতের গদ্যক্ষমতা আদতে এক উত্তরাধিকার বই কিছু নয়।

তবে কেবল উত্তরাধিকারকে কৃতিত্ব দিলে সত্যজিতের লেখালেখির প্রতি অবিচারও করা হবে নিঃসন্দেহে। কেননা আমরা যদি রায়চৌধুরি পরিবারের গদ্যভঙ্গি ও ধারাগুলোর দিকে তাকাই ভাল ক’রে, দেখব, সত্যজিৎ কতখানি সচেতনভাবে তাঁর গদ্যকে বইয়ে দিতে চেয়েছেন অন্য অন্য খাতে। উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমারের লেখায় যে ভাঙচুরের নকশা, কৌতুকের যে-রাজনীতি, নৈরাজ্যের মোড়কে যে-তামাশা, বা আরও অপ্রত্যাশিত অনেক বাঁক, তা থেকে যেমন তাঁর গদ্য ভিন্ন, তেমনই আলাদা লীলা মজুমদার বা নলিনী দাশের রূপকথাপ্রবণ, আটপৌরে, কল্পনাঘন সাহিত্যকীর্তি থেকে। বলা যায়, সত্যজিৎ গোড়া থেকেই তাঁর নিজস্ব ধারা তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে নিজে লেখা এবং তাঁর সঙ্গে নিজেরই অসামান্য আঁকা, বাড়ির এই অপূর্ব ধারা থেকে বিচ্যুত হননি যে তিনি, তাতে আখেরে আমাদেরই লাভ হয়েছে।

তাঁর গোয়েন্দা-উপন্যাস বা কল্পবিজ্ঞান রচনার দিকে না-গিয়ে, কেবল যদি তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলির দিকেই তাকানো যায়, সেও কম বিস্ময়ের হবে না। আবারও, পরিবারের ধারা অনুযায়ী, ছোটদের জন্যই লেখালেখিতে এলেন সত্যজিৎ। কিন্তু যখন হাত দিলেন ছোটগল্পে, তখন রূপকথা বা কল্পনার জগতকে সরিয়ে রেখে, নেহাতই বাস্তব পারিপার্শ্বিককে বেছে নিলেন গল্প শোনাবার পটভূমি হিসেবে। সব ক্ষেত্রে না হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো বটেই। এখানে লক্ষ্যনীয়, কাল্পনিক জগত তৈরি করা যেমন কঠিন, তেমনি করতে পারলে তার সুবিধা এই যে, কমবয়সী মনকে প্রাথমিকভাবে সেই আবহ দিয়েই বশ করে ফেলা যায়। সেই পথে না হেঁটে সত্যজিৎ জোর দিলেন কাহিনির বুননে।

প্রথমেই, কাহিনির আকৃতিকে তিনি বেঁধে দিতে পারলেন নির্দিষ্ট একটি সীমায়। তাঁর ছোটগল্পগুলি পরপর পড়লে বোঝা যায়, তাঁর মধ্যে শব্দসীমা নিয়ে বেশ ভালরকম সচেতনতা কাজ করেছে প্রতিবার, গল্প লেখার সময়ে। তাই বিষয়ে তারা বিচিত্র হলেও, আকারে পাশাপাশি বসে গিয়েছে দিব্যি। এইখানেই, প্রথমে, একটা আত্মীয়তা বোধ তৈরি হয় গল্পগুলোর সঙ্গে। ছোটবেলায়, পড়তে পড়তে বুঝতে পারতাম, এরা খুব তাড়াতাড়ি ফুরোবে না যেমন, তেমনই, অনেকখানি পড়িয়ে নেবার মতলবও এদের নেই। এইটে ভারী আরাম দিত সে-সময়ে।

তবে এ-তো গেল নেহাতই কাঠামোর কথা। ছোটবেলায় যখন তাঁর নতুন গল্পের বই বেরনোমাত্র খরিদ করে এনে পড়েছি, তখন তো আর এতসব মাথায় আসেনি। আজও যখন সেসব গল্পের টান পিছু ছাড়ে না, তখন বুঝি, কী নিপুণ কৌশলে তাদের বুনেছিলেন সত্যজিৎ। এখন পড়তে গিয়ে প্রথমেই আবিষ্কার করি নতুন এক গদ্যভাষাকে, যার প্রথম এবং শেষ স্রষ্টা সম্ভবত তিনিই। বাংলা ছোটগল্পের পৃথিবীতে এই ভাষা আগে ব্যবহৃত হয়নি বলেই মনে হয়। কী সেই ভাষা? সে কি বঙ্কিমের মতো রাজকীয়? সে কি কমলকুমারের মতো জটিল লালিত্যময়? নাকি সে অদ্বৈত মল্লবর্মনের মতো শিকড়ায়িত? এর কোনওটাই নয়। সেই অর্থে দেখতে গেলে, উপরিভাগের বিচারে অন্তত, সত্যজিতীয় শিলমোহর আনার চেষ্টা কোথাও তার গদ্যভাষায় নেই। তা সত্ত্বেও কেন আমরা দু’লাইন পড়লেই বুঝে যাই যে এটি তাঁর লেখাই হতে বাধ্য? কারণ এক স্বকীয় সপ্রতিভতা, যা তিনি বাংলা গদ্যে বইয়ে দেন প্রথম। মেদহীনতার প্রতি এমন তীক্ষ্ণ নজর যে, প্রতিটি বাক্যকে তিনি মেপে-কেটে তৈরি করেছেন, যাতে তারা প্রয়োজনের বেশি এক পা-ও না রচিত হয়, না এগোয়। এবং এই সাশ্রয়ী বাচনভঙ্গির ফলে, এই সীমিত প্রকাশধারার ফলে, সম্ভবত প্রথমবার, অলংকারহীনতা এক অলংকার হয়ে উঠতে পারল নিজেই।

তাঁর গল্পের সবচাইতে বড় গুণ বলে আজ যাকে মনে হয়, তা হলো এই যে, কোথাও সোচ্চারে বার্তা পৌঁছে দিতে চাননি তিনি। কোথাও দাগিয়ে দেখিয়ে দেননি, এই হলো আমার কহতব্য। বা এই হলো জীবনের ঔচিত্য, এই হল ত্যাজ্য পথ। এই প্রলোভনের পথটি ছেড়ে তিনি নিজের সমস্ত গল্পে কুড়িয়ে নেবার মতো নুড়িটি লুকিয়ে রেখেছেন অন্তরীন করে।

একটি বাক্যকে ঠিক কোথায় থামিয়ে দিলে, একটি ক্রিয়াপদ বা বিশেষণকে ঠিক কতটুকু ব্যবহার করলে, সর্বনামকে ঠিক কোনখানে বসালে বাক্যে তার অভিঘাত সবচাইতে বেশি হবে, সেটা দিব্যি জানতেন সত্যজিৎ। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি এক অসামান্য সম্পাদনারও উদাহরণ বটে। আজ, যখন তাঁর গল্পগুলির মধ্যে চলচ্চিত্র হয়ে ওঠার সমস্ত বৈশিষ্ট দেখতে পাই, তখন বুঝি, গল্পকারের সঙ্গে পরিচালকের মনও এইসব লেখার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাঁর ছবির চতুর সম্পাদনা ও সাশ্রয়বোধ তিনি এই রচনার ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর ছোটগল্প আক্ষরিক অর্থেই বারবার ‘সিনেম্যাটিক’ হয়ে উঠেছে সহজেই।

‘সিনেম্যাটিক’ কথাটার মধ্যে যেহেতু ছবি দেখবার কথা লুকিয়ে আছে, তাই বলে নিতে চাই, সম্পাদনার পাশাপাশি যেহেতু চিত্রগ্রহণও সত্যজিতের ছবির বড় সম্পদ হয়ে থাকত, ছোটগল্পেও সামান্য কয়েকটি বাক্যে স্পষ্ট ছবি এঁকে দেবার বিরল দক্ষতা তিনি রাখতেন। কত নতুনকে যে কেবল তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়েই চিনেছি, তার লেখাজোকা নেই। একটা শহর বা গঞ্জ হোক, একজন মানুষ বা কুকুর হোক, দমচাপা অপেক্ষা বা শ্রান্তির নীরবতা হোক, কোনও কিছুর জন্যই খুব একটা কসরত করতে হতো না তাঁর ভাষাকে। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি ভারী স্বল্প পরিসরেও নিখুঁত চিত্র তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। যেটুকু তিনি পাশাপাশি নিজে হাতে এঁকে দেখিয়েছেন, সেটুকু ছাড়া বাকিটা আমরা পাঠকরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি ভাষায়।

রইল বাকি তাঁর ছোটগল্পের চমক। বিষয় হিসেবেও যা যা বেছে নিয়েছেন তিনি, তাঁর আগে কি কখনও পেয়েছি সেসব আমরা? মনে হয় না। কিন্তু একজন গল্পকারের মুন্সিয়ানা কেবল বিষয় বৈচিত্রেই তো সীমাবদ্ধ নয়, একটি বিষয় নির্বাচন করে ফেলার পর তাকে নিয়ে গল্প বুনে সেই গল্পকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াটাও তাঁরই দায়। সেদিক থেকে সত্যজিৎ প্রতিবার উত্তীর্ণ অবশ্যই। অপ্রত্যাশার যে-দরজা তিনি প্রত্যেক গল্পে সঠিক সময়ে উদ্ঘাটন করেছেন, অত্যাশ্চর্যের যে-আয়না তিনি প্রত্যেক গল্পে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, আশাতীতের যে-পূর্ণতা তাঁর প্রতিটি সমাপ্তিতে আমরা খুঁজে পেয়েছি, তা অকল্পনীয়, কুর্নিশযোগ্য।

শেষে বলি, তাঁর গল্পের সবচাইতে বড় গুণ বলে আজ যাকে মনে হয়, তা হলো এই যে, কোথাও সোচ্চারে বার্তা পৌঁছে দিতে চাননি তিনি। কোথাও দাগিয়ে দেখিয়ে দেননি, এই হলো আমার কহতব্য। বা এই হলো জীবনের ঔচিত্য, এই হল ত্যাজ্য পথ। এই প্রলোভনের পথটি ছেড়ে তিনি নিজের সমস্ত গল্পে কুড়িয়ে নেবার মতো নুড়িটি লুকিয়ে রেখেছেন অন্তরীন করে। যে পাবার, ঠিকই পেয়ে যাবে। এই কারণেই কেবল, তাঁর গল্পকার সত্তার সংযম ও সপ্রতিভতাকে বিস্ময় জানাতে হয়।