সমস্তটা দেখতে পেতেন

কমলেশ্বর মুখার্জি (November 6, 2021)

কমলেশ্বর মুখার্জি (November 6, 2021)বিশ্ব তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের ছবি বানানো বিষয়টা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা যদি বাংলা ছবির ইতিহাস দেখি— হীরালাল সেন এবং পরবর্তীকালে ম্যাডান থিয়েটার, ধীরেন গাঙ্গুলি, প্রমথেশ বড়ুয়ার পর বাংলায় যে-ধরনের ছবি হচ্ছিল, সেই ছবির মধ্যে কনটেন্ট এবং ফর্ম, দুয়েরই একটা অভিনবত্বের অভাব ছিল। সেই সময়কার যাঁরা চিত্রপরিচালক, তাঁরা মূলত প্রথম দিকে স্টুডিও-সিস্টেম এবং পরের দিকে স্টার-সিস্টেমে কাজটা করছিলেন। একটা-আধটা ছবি হয়তো অন্যরকম হত (যেমন নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’), কিন্তু তা বাংলা ছবির গতিপথ বদলে দিতে পারেনি। তারপর এল ১৯৫৫ সাল। ‘পথের পাঁচালী’র মুক্তি। ভারতের চলচ্চিত্রপ্রিয় দর্শকের ছবি দেখার চোখ ফুটল। যদিও তার আগে নিউ থিয়েটার্স, বিমল রায় কিংবা চেতন আনন্দের ছবি— এই ছবিগুলো সারা ভারতবর্ষেই জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি একটা আন্দোলন তৈরি করল বলা যায়, সারা ভারতের বহু প্রযোজক পরিচালক দর্শক ও চিত্রনাট্যকারের চলচ্চিত্র-ভাবনাকেই অনেকটা পাল্টে দিল। আক্ষেপের বিষয়, সেই সময়ে ঋত্বিক ঘটকের ‘নাগরিক’ (১৯৫২) তৈরি হয়েছে ঠিকই, তবে তা তখন মুক্তি পায়নি! আমার ধারণা এই ছবিও সিনেমার গতিপথ পাল্টে দিতে পারত।

সত্যজিতের এই ছবি বানানোয় অনেকটা অবদান রয়েছে সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক-ভৌগোলিক পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের। সে-সময়ে অন্যান্য যেসব পরিচালক ছিলেন, যাঁরা সিনেমা-ব্যবসার সঙ্গে খুবই জড়িত ছিলেন, তাঁরা বাজারচলতি ফর্ম আর কন্টেন্ট নিয়েই কাজ করছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি করতে আসার আগে, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার একটা ইতিহাস আছে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকেন বা আছেন, তাঁরা বাণিজ্য-বিনোদনের মূলধারার যে সিনেমার রাস্তা, তার একেবারে উলটোপথে হাঁটেন। স্বাভাবিক ভাবেই, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফল হিসেবে যে-ছবি হয়, তা হয়তো সেই মুহূর্তে জনপ্রিয়তা লাভ করে না কিন্তু তার মধ্যে ফর্ম এবং কনটেন্টের নতুন অবদান থাকে। তা অনেক পরে গিয়ে গ্রাহ্য হয়, এবং আসলে পূর্বসুরি হিসেবে চিহ্নিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি আমার মনে হয় সেই অর্থে দেখা উচিত, যে-ছবি সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই সত্যজিতের সঙ্গে রাশিয়ান পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন, বা পুদভকিনের ছবি কিংবা ইতালীয় নিও-রিয়ালিজমের ফসল বিভিন্ন ছবির (বিশেষত ভিত্তোরিও ডি সিকা-র ছবি) সঙ্গে পরিচয় ঘটে। হলিউডে যে-সমস্ত ছবির মধ্যে অন্য একটা রাস্তা দেখানোর প্রচেষ্টা ছিল, সেগুলির পরিচালকেরাও সত্যজিতকে প্রভাবিত করেছিলেন। জন ফোর্ড বা বিলি ওয়াইল্ডারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আর সবশেষে যাঁর কথা বলতেই হয়, তিনি চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন, যাঁর প্রভাব সত্যজিতের ওপর সবচেয়ে বেশি।

ভিত্তোরিও ডি সিকা পরিচালিত ‘দ্য বাইসাইকেল থিফ’ ছবির একটি দৃশ্য সেই সময়ে ভারতবর্ষে বা বাংলায় যে-ধরনের ছবি তৈরি হচ্ছিল, তার নিরিখে এই ধারার ছবি ভীষণ আলাদা। প্রথাসিদ্ধ ফর্ম এবং কনটেন্টের থেকে ভিন্ন ও নতুন ফর্ম-কনটেন্ট নিয়ে সারা পৃথিবীতে তখন অনেক পরিচালক কাজ করছিলেন, যেমন কুরোসাওয়া, বা বার্গম্যান। সত্যজিতেরও এই ধরনের ছবি করার পরিকল্পনার পেছনে কতগুলো কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ, বাংলায় ঘটে যাওয়া রেনেসাঁস। যার হাত ধরে রবীন্দ্রনাথ কিংবা সুকুমারের রায়ের মতো খুব আলাদা মাপের এবং উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বকে আমরা পেয়েছি। সত্যজিৎ তাঁর বাবাকে কাছে পাননি ঠিকই, কিন্তু একটা পারিবারিক পরিবেশ পেয়েছিলেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রভাব কাজ করেছে তাঁর ওপরে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর একটা জট-পাকানো পরিস্থিতির (ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আস্ফালন, কালোবাজারি, মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা সংগ্রাম) মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কাজের মধ্যে এই সব ক’টা বিষয়ই কোনও-না-কোনও ভাবে পাব। ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’ ছবিতে যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাব, ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’তে গিয়ে ভিয়েতনামের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পাব, ‘জন অরণ্য’ সিনেমায় তাঁকে বাজারমুখিনতা নিয়ে আলোচনা করতে দেখব, আবার ‘অশনি সংকেত’-এ গিয়ে আমরা দুর্ভিক্ষের চিত্ররূপ দেখতে পাব। আর, ‘পথের পাঁচালী’ থেকে শুরু করে ‘পরশপাথর’ অবধি প্রান্তিক মানুষের সমস্যার কথা দেখতে পাব।

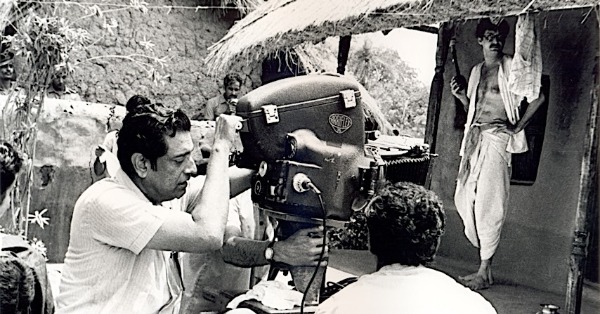

‘অশনি সংকেত’ ছবির শুটিং-এ সত্যজিৎ রায় সত্যজিৎ রায় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, তাঁর সমস্ত বহুমুখী প্রতিভা বা নান্দনিক শিল্পকর্মকে সরিয়ে রেখে, আমি প্রথমেই যে-বিষয়টা উল্লেখ করতে চাই, সেটা হল তাঁর সাহস এবং অবিরাম লড়াই করার ক্ষমতা। না হলে ‘পথের পাঁচালী’ তো হতই না, পরবর্তীকালে অনেক ছবিই হত না। সিনেমা করতে গেলে যে বিপুল পুঁজির লগ্নি প্রয়োজন, সত্যজিৎ রায় এই ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সেটা নিঃসন্দেহে একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এবং সাহসের আরও বড় নির্দেশক যা: ভারতের মতো সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে ওই ধরনের একটা ছবি বানানোর সিদ্ধান্ত।

সত্য়জিতের ছবির দৃশ্য়কল্পের ব্যবহার অসামান্য। লোকেশন, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাকে ব্যবহার করে (যাকে এক কথায় বলি ‘কম্পোজিশনাল সেন্স’) দৃশ্যকল্প তৈরির ভূরি ভূরি উদাহরণ আমরা ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপুর সংসার’ কিংবা ‘অপরাজিত’তে পাই। সেখানে সত্যজিৎ শুরু থেকেই স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। এই নান্দনিক বোধ গড়ে ওঠার কারণ যদি বলতে হয়, অবশ্যই তাঁর ছবি আঁকার প্রসঙ্গটা উঠে আসবে। তিনি ছিলেন একজন পেশাদারি শিল্পী। লাইন ড্রয়িং-এ দ্বিধামুক্ত আঁচড় কেটেছেন, লোগো এবং মোনোগ্রাম তৈরি করেছেন, আর্কিটেকচারাল টাইপোগ্রাফি চর্চা করেছেন এবং নতুন ধরনের ক্যালিগ্রাফি করেছেন। এই সমস্তটাই করেছেন ‘পথের পাঁচালী’ তৈরি হওয়ার আগেই। অর্থাৎ দৃশ্যকল্প তৈরির যে-চেতনা, তা তাঁর মধ্যে প্রখর ছিল। পাশাপাশি, ওই সময়েই সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্র ‘দ্য রিভার’ ছবিতে জাঁ রেনোয়াকে কাজ করতে দেখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, জাঁ রেনোয়ার ভাইপো ক্লদ রেনোয়ার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হচ্ছে, যাঁর মাধ্যমে আবার সত্যজিৎ পরিচিত হবেন ফরাসি চিত্রগ্রাহক অঁরি কার্তিয়ে-ব্রেসঁ-র ছবির সঙ্গে। ব্রেসঁকে বলা হয় এই পৃথিবীর প্রথম ‘মানবিক চিত্রগ্রাহক’। ব্রেঁসর যে কম্পোজিশন, যে আলোর ব্যবহার, টু-ডাইমেনশনাল ছবিতে থ্রি-ডাইমেনশনাল ছবির গভীরতা তৈরি করার যে ক্ষমতা, তা অপরিসীম। সত্যজিতের শান্তিনিকেতনের ব্যাকগ্রাউন্ড, তাঁর পেশাগত শিল্পের জায়গা, রেনোয়ার কাজ দেখা এবং ব্রেঁসর ভক্ত হওয়া— এই চারটে বিষয় তাঁর প্রথম ছবিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। এবং তিনি যে সুব্রত মিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ছবির চিত্রগ্রাহক হিসেবে, এটাও একটা বিরাট সাহসিকতার পরিচয়। এবারে লক্ষ করতে হবে, তাঁর ছবির মূল ভূমিকার অভিনেতারা কিন্তু স্টার নন— যেমন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সন্তোষ দত্ত, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চন্দ, দীপঙ্কর দে— এঁদের প্রত্যেককে দিয়েই সত্যজিৎ রায় অসামান্য অভিনয় করিয়ে নিয়েছিলেন। অভিনয়ের নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে কিন্তু এই জিনিসটা সম্ভব হত না। দেখা যাবে, সত্যজিতের ছবিতে অভিনয় করার পরেই অনেকে কিন্তু বিখ্যাত হয়েছিলেন সেই সময়ে।

সত্যজিতের সাহিত্যবোধও ছিল অসাধারণ। চরিত্রের মুখে উনি যে সংলাপ বসিয়েছেন, তা অতুলনীয়। বাংলায় ওঁর মতো অত ভালো সংলাপ-লিখিয়ে আর নেই বললেই চলে। প্রথমে গল্প বাছা, অর্থাৎ কোন কাহিনিটা নিয়ে সিনেমা বানানো যায় এবং তারপরে সেই গল্পের সিনেম্যাটিক ট্রিটমেন্ট— এইটা উনি দুর্দান্ত পারতেন। এবং এটা সাহিত্যবোধ না থাকলে হয় না।

সঙ্গীতের ব্যবহার নিয়ে তাঁর একটা অতৃপ্তি ছিল গোড়া থেকেই। যদিও পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, ওস্তাদ আলি আকবার খাঁ তাঁর প্রথম দিককার ছবিতে সঙ্গীত রচনা করছেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীত-চিন্তার সঙ্গে কোথাও একটা সংঘাত হচ্ছিল বলে মনে হয়, যে-কারণে পরবর্তীকালে তিনি সেই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেন। বলা যায়, বাঙালি নবজাগরণের প্রভাবেই কিছুটা সত্যজিতের ওপর পাশ্চাত্য সঙ্গীত, বিশেষ করে পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটা প্রভাব ছিল। যার মূলে, কাঠামোগত ভাবে আমার মনে হয় জোহান সেবাস্তিয়ান বাখের ভূমিকা অপরিসীম। সংঘাতটা এখানেই: সত্যজিৎ আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই বাখ্-বিঠোফেন ঘরানায়, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছিল তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আমরা জানি ইম্প্রোভাইজেশন চাইলেই করা যায়, কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ইম্প্রোভাইজেশনের সুযোগ কম, কারণ তার একটা নির্দিষ্ট নোটেশন থাকে। ঠিক সময়ে ঠিক ইমোশনাল-এফেক্ট তৈরি করার জন্য দুটোরই মিশ্রণ প্রয়োজন, সে-কারণেই হয়তো তিনি পরবর্তীকালে বেছে নিয়েছিলেন সঙ্গীত নির্দেশনার জায়গাটা। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গীত নির্দেশনার সময়ে যে যন্ত্রগুলো ব্যবহার করেছেন তিনি, সেগুলো সবসময় প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যন্ত্র নয়, বিভিন্ন লোকজ বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করেছেন। গানের ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতও ব্যবহার করেছেন, আবার ওয়াজেদ আলি শাহ্-এর তৈরি করা বন্দিশও ব্যবহার করেছেন। ফলে একজন কম্পোজার হিসেবে সত্যজিৎ রায় সমস্ত সঙ্গীতের উপাদানগুলোকে এক জায়গায় করেছেন। সেই সমস্ত কম্পোজিশনগুলো অসাধারণ তো বটেই, তার একটা ফিরে শোনার মূল্যও রয়েছে।

সত্যজিৎ যখন সঙ্গীত পরিচালক সবচেয়ে বড় কথা, সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখলে, সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখাটা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছবি দেখতেন সামগ্রিক ভাবে। মানে কী? ধরা যাক, ছোটবেলায় একজন শিশু যখন কোনও শব্দ লেখে, সে তখন বানান করে লেখে। কিন্তু পরেরবার যখন লিখছে, তখন শব্দটার ইমেজটা দ্যাখে। আর বানানগুলো তাকে পড়তে হয় না। আমরাও এইভাবেই দেখি। এই যে হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে দেখতে পাওয়া, এটা শিল্পের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন চিত্রপরিচালক যখন ছবি বানাচ্ছেন, তখন তিনি সমস্তটাই আলাদা-আলাদা করে ঠিক করছেন। কিন্তু দর্শক যখন দেখছেন, এবং দেখছেন হয়তো দু-সেকেন্ডের জন্য, দেখেই বলে দিচ্ছেন কোনটা কী। তাঁরা সবটাকে একসঙ্গে দেখছেন, এবং একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমার মতে সত্যজিৎ রায়ের কৃতিত্ব এখানেই, অনেক টুকরো ডিটেলিং দিয়ে তিনি নানান হোলিস্টিক ছবি, শব্দ, এমনকী সঙ্গীতও তৈরি করেছেন। পুরোটাকে তিনি একসঙ্গে দেখতে পেতেন। যে-কারণে সমস্তটা মানুষ সহজে মিলিয়ে নিতে পারতেন।

সত্যজিৎ রায় ছবি বানাতেন সরল। গল্পগুলো বলা হত সিনেম্যাটিক ভাবে। বেশিরভাগ ছবির ক্ষেত্রেই সেগুলো লিনিয়ার ন্যারেটিভ। এবং গল্পটা ক্রমশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠত, ঠিক যেভাবে অ্যারিস্টটল একটা নাটকে আবগের উৎসারণকে ভাগ করেছিলেন। এবং তাঁর ছবির চলনের সঙ্গে সাঙ্গীতিক চলনের মিল আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন। সাঙ্গীতিক চলনটা তৈরি হয়েছে শট আর এডিটিং মারফত। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রাগ এক থাকলেও, আলাপ, বিস্তার, বিলম্বিত, দ্রুত-এর মধ্যে দিয়ে লয়ের পরিবর্তন হয়, তেমনি যিনি শুনছেন তারও আবেগের জায়গাটা বদলাতে থাকে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও এটা দেখা যায়। ওঁরা লেন্টো বা পিয়ানো দিয়ে শুরু করে আস্তে-আস্তে এগোন। কিন্তু ওখানেও লয়টুকুই বদলায়, বাকিটা একই থাকে। তার মধ্যেই বিভিন্ন রকম সুরারোপ হয়, হারমনি হয়। এবং এই অর্কেস্ট্রার প্রোগ্রেশনের প্রতি ধাপে ফিরে ফিরে আসে একটা রিফ্রেন। এবার যদি আমি অপুর জার্নির কথা ভাবি, তা শুরু হচ্ছে এইভাবেই। প্রথম লেন্টো-পার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি— অপুদের গ্রামে তাদের সংসারের অবস্থান, তাদের সঙ্গে অন্য বাড়ির বৈষম্য কী, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এইসব। সত্যজিৎ রায়ের কাজ করার পদ্ধতির মধ্যেই এটা আছে যে, প্রথম থেকেই সংলাপ, দৃশ্যকল্প কি শব্দকল্পের মাধ্যমে ঠিক করে দেওয়া হয় একটা বিশেষ পরিসর এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয় তার অভিমুখ ঠিক কোনদিকে যেতে পারে। তারপর গল্পের প্রস্তুতি শুরু হয়। এবং কিছু মোটিফ ফিরে ফিরে আসে, যা দর্শককে ভাবায় ওই অবস্থাটা সম্পর্কে। এই প্রোগ্রেশনের স্টাইলটাকেই বিশেষজ্ঞরা ‘লিরিক্যাল’ বলছেন।

সর্বজয়া, দুর্গা ও অপু (বাঁ-দিক থেকে) চরিত্রগুলোর মধ্যে দু’রকমের ক্রাইসিস দেখা গেছে। একটা সামাজিক ক্রাইসিস, অর্থাৎ অর্থনীতি-সমাজনীতি-পরিবেশকেন্দ্রিক, অন্যদিকে চরিত্রের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে তাদের মধ্যে এক ধরনের ট্রান্সফারেন্স কাজ করেছে। কারও পজিটিভ, কারও নেগেটিভ। চরিত্রের এই যে সাইকো-বায়োগ্রাফিক্যাল প্রোগ্রেশন, সেটা শেষে কোথাও গিয়ে গল্পটাকে জাস্টিফাই করেছে দেখতে পাই। এমন কোনও অংশ ছবিতে থাকেনি, যেটা অতিনাটকীয়। এমন কোনও জায়গা থাকেনি, যেখানে পরিচালক নিজে ঢুকে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন। যৌনতা কিংবা আগ্রাসনের মতো ঘটনাকে খুব মোটা দাগে দেখানো হয়নি কোথাও। এবং এই সমস্ত ট্রিটমেন্টটাই খুব বাস্তবানুগ। কোথাও-কোথাও অবশ্য ফ্যান্টাসি বা রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কখনওই সেটা লিনিয়ার ন্যারেটিভটাকে বাধা দেয়নি। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই সেটার সঙ্গে রিলেট করতে পেরেছেন। এই হচ্ছে সত্যজিতের গল্প বলার ধরন। তা ছাড়া ছবির কনটেন্টে একটা লিবারাল হিউম্যানিজম কাজ করেছে, যেটা রবীন্দ্রনাথেও আমরা পাই। কখনওই সত্যজিৎ এমন কোনও চরিত্র নিয়ে কাজ করেননি, যারা এই সমাজের মাথা। সবাই মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত পরিসরের মানুষ (দু-একটা ছবি বাদ দিলে)। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা কতটা ছিল!

একটা সময়ে একটা কথা খুব চালু হয়েছিল— সত্যজিৎ রায়ের ছবি অনেকটা রাজকীয় শামুকের মতো, অর্থাৎ তার গতি ভীষণ শ্লথ। গতি প্রসঙ্গে আমরা দেখব, যদিও সত্যজিৎ রায়ের ওপর হলিউডের প্রভাব কাজ করেছে, কিন্তু গতির বিষয়ে ভীষণভাবে ইতালীয় নিও-রিয়ালিজম কাজ করেছে। এমনকী লুই বুনুয়েলের চিন্তাভাবনাও সত্যজিতের ওই মনস্তত্ত্বের জায়গাটাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। যদিও সেটা বুনুয়েলের মতো স্পষ্ট চোখে দেখিয়ে দেওয়া সাইকোলজিকাল ট্রিটমেন্ট নয়। এই গতির বিষয়ে একটা দ্বন্দ্ব আছে। যেহেতু শিল্পের ছন্দ একটা যুগের কাজের ছন্দের সঙ্গে বদলায় বলে আমি মনে করি, ফলে আমাদের দৈনন্দিন কাজের ছন্দ যত বদলেছে, শিল্প তত দ্রুত হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ-ধামার থেকে যদি ইলেকট্রনিক ড্যান্স মিউজিক অবধি আসি, তাহলে যে ট্রানজিশন, সেটা মূলত সময়কে ভাগ করার ট্রানজিশন। কত বেশি লয় বাড়ানো যায়, তার ট্রানজিশন। তাই যদি হয়, তাহলে আজকের পৃথিবীর ছবি (অবশ্যই সব ছবি নয়) গতিময়তা দাবি করে। যেহেতু এখন পৃথিবীতে কোনও স্কুল মেনে ছবি তৈরি হয় না, তাই এখানে গতির প্রসঙ্গটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উঠে আসছে। আরও একটা সমালোচনার দিক আছে। ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘পরশপাথর’ অবধি এই কয়েকটা ছবি, মূলধারার বিরুদ্ধে একট আন্দোলনের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিল। পরবর্তীকালে কোনও আঙ্গিক-গত নিরীক্ষা আমরা সেই অর্থে সত্যজিতের কাছ থেকে পেলাম না। গল্প বলার যে-ধারা উনি তৈরি করেছিলেন, সেখানেই রয়ে গেলেন। বিষয়গত দিক থেকে বৈচিত্র আনলেও, এই আঙ্গিকে একটা একঘেয়ে ভাব ছিল তাঁর ছবিতে। পাশাপাশি তাঁর ছবি ‘লিবারাল হিউম্যানিস্ট’ হলেও কখনও ‘র্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট’ হয়ে ওঠেনি। তিনি সামাজিক বাস্তবতা দেখিয়েছেন, সেই বাস্তবতায় দরিদ্র বা প্রান্তিক মানুষের কষ্ট উঠে এসেছে ঠিকই, কিন্তু দু’একটা জায়গা ছাড়া প্রতিবাদের জায়গা আমাদের চোখে পড়ে না। বিশেষ করে যে-সময়ে পশ্চিমবঙ্গ একটা বিক্ষুব্ধ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র চারজন যুবক কিংবা ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’র সিদ্ধার্থ, সবাই কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবে বাঁচতে চেয়েছে। আমি বলব, আত্মমগ্নতা। সামাজিক দায়িত্ব তারা এড়িয়ে গেছে। হয়তো সেখানে বাস্তবতা ছিল, কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পে বাস্তব বড় কথা, না বাস্তব পেরিয়ে যে সত্যের দিকে আমরা এগিয়ে যাই, সেই সত্য বড় কথা? যে-প্রশ্ন উঠে এসেছিল একদম শেষ ছবি ‘আগন্তুক’-এ। আমার মনে হয়, সরাসরি রাজনৈতিক না হলেও বিশেষত সেই সময়ে ওঁর ছবিতে আরও কড়া প্রতিবাদী মন্তব্য উঠে আসতে পারত। কিন্তু এ-কথাও বলব, সত্যজিতের ছবিতে যেটুকু সামাজিক বক্তব্য ছিল, আজকের সময়ে তার লেশমাত্র নেই। আরও একটা কথা দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, আমাদের সময়ে সত্যজিতের সমস্ত ছবি নিয়ে কথা হলেও বেশির ভাগ আলোচনারই কেন্দ্রে থাকে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ কি ‘সোনার কেল্লা’, কিছুটা ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’ বা ‘নায়ক’। ‘অভিযান’ বা ‘জলসাঘর’ নিয়ে আলোচনা কম হতে দেখি। এটা অবশ্যই ভাবার।

সবশেষে একটা কথাই বলব, সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল— বাংলা চলচ্চিত্রের এই তিন দিকপালের কাছ থেকে আমরা সবসময় শিখব, বারবার তাঁদের ছবি দেখব, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তাঁদের মতো করে ছবি করতে গেলে সেটা কিন্তু আজকের দিনে গ্রাহ্য হবে না এবং আমরাও আর নতুন কিছু করতে পারব না।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook