বাপ রে! সেই কাগজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছ?’ বলে উঠলেন সত্যজিৎ রায়। শুনে আমার পিলে চমকে যাবার জোগাড়। কাগজের কথাটা কী করে মনে রাখলেন আমাদের সম্পাদক মশাই? আর এখানে হঠাৎ কাগজের কথা উঠছেই বা কেন— গোড়াতেই সেটা বলে নেওয়া দরকার। মনে হতেই পারে জটায়ুর দাদুর মতন আমার কাগজের দোকান ছিল, তাই কাগজের স্যাম্পল নিয়ে আমি গেছিলাম ‘সন্দেশ’-এর সম্পাদক মশাইয়ের কাছে। যদি কাগজের একটা বড় অর্ডার বাগাতে পারি সেই আশায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি! ‘সন্দেশ’-এর কাগজ সাপ্লাই করার মতো এলেম আমার ছিল না। আমার হাজার হাজার না-পারার মধ্যে এটাও ছিল একটা না-পারা।

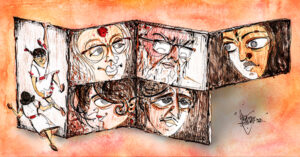

তাহলে হঠাৎ কাগজের কথা বললেন কেন সত্যজিৎ রায়? কারণটা বলি। আমি কাগজ নিয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে ছবি আঁকা ছিল সেই কাগজের গায়ে। চারটে কাগজে চারটে ছবি। গাঢ় পেনসিল ঘষে ঘষে এঁকেছিলাম সেই ছবিগুলো। কিন্তু এই কাগজের এমনই গুণ যে, অন্ধকারগুলো জমাট কালো হয়নি। এক ধরনের টেক্সচার ফুটে উঠেছিল সেই অন্ধকারের গায়ে। নজর কেড়ে নেওয়ার মতো সেই টেক্সচার। শীতলপাটিতে কালি মাখিয়ে কাগজের ছাপ তুললে যে আঁকিবুকি নকশা ফুটে ওঠে, এই কাগজের গায়ে পেনসিল ঘষলেও প্রায় সেই একই নকশা ফুটে ওঠে। এটা ছিল এক ধরনের হাতে-তৈরি কাগজ, যাকে বলা হত ‘হ্যান্ডমেড পেপার’। যে-ছবিগুলো এঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম, লীলা মজুমদারের ‘আগুনপাখি’ গল্পের ছবিও ছিল তার মধ্যে। যেহেতু লীলা মজুমদার, তাই যত্ন করেই এঁকেছিলাম।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। শীতকাল। ঘরে ঢুকেই দেখি উনি সাদা শাল মুড়ি দিয়ে বসে দিব্যি একটা গল্পের বই পড়ছেন। শালটা কাশ্মীরি হলেও সেটায় কোনও রঙিন সুতোর নকশা নেই। এমনকী সাদা সুতোর কাজও নেই। কাছে যেতেই বুঝলাম, আজ উনি যেটা পড়ছেন, সেটা আগাথা ক্রিস্টির রহস্য গল্পের মোটাসোটা একটা সংকলন।

দক্ষিণের বিরাট জানলাদুটো দিয়ে ঝকঝকে রোদ এসে ঘরের অর্ধেকটা ভরে দিয়েছে। সামনের তক্তাপোশের ওপর পা-দুটো মেলে রেখেছেন আমাদের সম্পাদক মশাই। শীতের রোদ পড়েছে ওঁর পায়ের পাতায়। জানলার পাল্লায় বসে দুটো শালিক ডেকে উঠল। রাস্তার ঠিক ওপারের বাড়িটা একটু পোড়ো টাইপের। ফাটল-ধরা দেওয়াল থেকে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়ে এসেছে। তাই ওখানে আরামে থাকে অনেক পায়রা, ঘুঘু আর শালিক। শুধুই কি পাখি? গোলা পায়রাদের বকম-বকম ছাপিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে ২৪ নম্বর ট্রামের ঝরঝর-ঠংঠং আওয়াজ। কাক-শালিক-পায়রার ডাকে ভরা, হাজার-হাজার বইয়ে ঠাসা, দেওয়াল ঘেঁষে পিয়ানো রাখা, নিশ্চিন্ত আরামের আর একটা ঘর কোথাও দেখেছি কি? না বোধহয়। কারণ এটা আজব ঘর। কেন? কারণ এটা পড়ার ঘর, গানের ঘর, আঁকার ঘর, বাজনার ঘর, ভাবনার ঘর— আবার আড্ডারও ঘর! সব একসঙ্গে। এ-ঘরে আসামাত্রই মনটা শান্তিতে, আনন্দে আর উৎসাহে ভরে ওঠে। তাই ঘরে পা দিয়েই হঠাৎ কথা বলে উঠে এই ঘরের নির্জন ভাবটা নষ্ট করতে আমার ইচ্ছেই করল না। আমি যে এসেছি, সেটা অবশ্য উনি দিব্যি টের পেয়েছেন। কারণ ডান হাতের ইশারা করলেন আড়চোখে না তাকিয়েও।

ওঁর চেয়ারের পাশেই রাখা ঘন নীল সোফাটায় না বসে, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ডান কাঁধের ঠিক পিছনেই। ওটাই ছিল আমার দাঁড়ানোর জায়গা। কেননা নতুন ছবি দেখানোর হলে, ওর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই! যাই হোক, আমি এগিয়ে প্রথমেই টুক করে বুঝে নিলাম উনি কী বই পড়ছেন। আর তারপরেই ব্রাউন পেপারের খাম থেকে নিজের আঁকা সুরুৎ করে বের করে এনে সোজা রেখে দিলাম ওঁর কোলের ওপরে খুলে রাখা বইয়ের ওপর। আর সেই মুহূর্তেই উনি বলে উঠলেন সেই কথাটা— যার উল্লেখ এই লেখার একেবারে গোড়াতেই আমি করেছি!

বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। শীতকাল। ঘরে ঢুকেই দেখি উনি সাদা শাল মুড়ি দিয়ে বসে দিব্যি একটা গল্পের বই পড়ছেন। শালটা কাশ্মীরি হলেও সেটায় কোনও রঙিন সুতোর নকশা নেই। এমনকী সাদা সুতোর কাজও নেই। কাছে যেতেই বুঝলাম, আজ উনি যেটা পড়ছেন, সেটা আগাথা ক্রিস্টির রহস্য গল্পের মোটাসোটা একটা সংকলন।

সত্যজিৎ রায় তখনও নিয়ম করে ছবি আঁকেন। প্রতি মাসের ‘সন্দেশ’-এই থাকে তাঁর নতুন আঁকা ছবি। সুতরাং অদ্ভুত জাতের কোনও আঁকার কাগজ তাঁর হাতে হঠাৎ এলে, তিনি যে অবাক হয়ে যাবেন এতে আর আশ্চর্য কী! তবু আমি অবাক হয়েছিলাম কেন? কেননা, আমার হাতে সেদিন যে-কাগজটা ছিল, সেটা এর আগে মাত্র একবারই দেখেছিলেন তিনি। তা-ও সেটা বছর দশেক আগে। মাঝের এই দশ বছরে তাঁর জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে, যেগুলো একেবারেই অপ্রত্যাশিত। যেমন, এরই মধ্যে উনি দুটো হিন্দি ছবি তৈরি করে ফেলেছেন। ভারতের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ‘দূরদর্শন’ এরই মধ্যে এক ঘণ্টার ফিচার ফিল্ম দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। এবং এই চ্যানেলের প্রথম ভারতজুড়ে ছবি দেখানো শুরু হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের ‘সদ্গতি’ দিয়ে। সেই সঙ্গে আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, যে-ঘটনা কলকাতার ইতিহাসে আগেও ঘটেনি, পরেও ঘটবে না। সেটা হল, মাত্র এক ঘণ্টার একটা সিনেমা দেখার জন্য সারা কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছিল। এমনকী মৌলালির মোড়ও খালি। দিল্লি থেকে ‘সদ্গতি’ টেলিকাস্ট করা হয়েছিল সন্ধে সাড়ে ছ’টা থেকে। সোয়া ছ’টা থেকে শহর ধু-ধু। মনে রাখতে হবে, তখনও কিন্তু সবার বাড়িতে টিভি আসেনি। টিভিওয়ালা আত্মীয় আর বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে সবাই সেঁধিয়েছিল।

এটা সত্যজিৎ রায়ের জীবনেও একেবারে আনকোরা নতুন ঘটনা। কারণ, মুক্তির দিন সারা ভারতের দর্শক তাঁর ছবি দেখতে পাচ্ছেন — এই সম্ভাবনা কি কোনওদিন তিনি নিজেও কল্পনা করেছিলেন? মনে হয় না! এখানে ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বললেই সেটা বোঝা যাবে।

‘মানিক! ট্রেলার, ট্রেলার!’

সত্যজিৎ রায়ের কাজের ঘরের লাগোয়া একটা সরু লম্বা ঘর ছিল (এখনও আছে)। তিনি দুপুরে আর রাতে খেতে যেতেন ওই সরু ঘরের মধ্যে দিয়ে। ভারী পায়ের শব্দ শুনলেই বোঝা যেত, সবুজ পর্দার ওপার দিয়ে তিই হেঁটে যাচ্ছেন। আর ওই সরু ঘরেই তখন রাখা ছিল ওঁদের বাড়ির সাদা-কালো টিভি-টা, যার নাম ছিল E C TV। এত বড় বড় ঘর থাকতে হঠাৎ এই সরু ঘরে টিভি কেন? এর সহজ কারণটা হল, এই বাড়ির অন্য সব ঘরে অষ্টপ্রহর নানান কাজকর্ম চলে, তাই টিভি চালানোর উপায় নেই!

‘সদ্গতি’ টেলিকাস্ট করার দিন দুয়েক আগে, রাত আটটা নাগাদ ওই সরু ঘরে বসে আমি টিভি দেখছি, আর মিনিট তিনেক পরেই শুরু হবে বাংলা খবর— এমন সময় হঠাৎ শুরু হল ‘সদ্গতি’র ট্রেলার। দিল্লি থেকে সরাসরি। ভারতে যেহেতু তখন একটাই চ্যানেল, সারা দেশজুড়ে এই নতুন ছবির ট্রেলার দেখানো হচ্ছে। তখন ওই ঘরে বসেই টিভি দেখছিলেন সন্দীপদার (রায়) বড় মাসিমা, সবাই যাকে ডাকত জয়া মাসি বলে। তিনি হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠে বেজায় খুশি হয়ে ডাকতে শুরু করলেন, ‘মানিক! ট্রেলার, ট্রেলার!’ আর অমনি পাশের ঘরে একজোড়া ভারী পা মেঝের ওপর পড়ল। গুনতে শুরু করলাম পায়ের আওয়াজ।

বোধহয় ঠিক সাত পা ফেলে এই সরু ঘরের নীচু দরজায় এসে দাঁড়ালেন সত্যজিৎ রায়। মাথা ঠেকে গেছে দরজার পাল্লায়। তাঁর আঙুলে ধরা খোলা কলম। সারা মুখ হাসিতে ভরে আছে। ভারী চশমার পিছনে জ্বলজ্বলে দু’চোখে উপচে পড়ছে খুশি।

মাত্র এক ঘণ্টার একটা সিনেমা দেখার জন্য সারা কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছিল। এমনকী মৌলালির মোড়ও খালি। দিল্লি থেকে ‘সদ্গতি’ টেলিকাস্ট করা হয়েছিল সন্ধে সাড়ে ছ’টা থেকে। সোয়া ছ’টা থেকে শহর ধু-ধু। মনে রাখতে হবে, তখনও কিন্তু সবার বাড়িতে টিভি আসেনি।

ট্রেলারের শুরুর দিকটা উনি অবশ্য দেখতে পাননি। যখন এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখানো হচ্ছে দুখিয়ার ঝাঁট দেওয়ার দৃশ্যটা। উনি সোজা তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে। দুখিয়া ঝাঁট দিয়ে চলেছে। হঠাৎ উনি বেশ জোরেই বলে উঠলেন, ‘কাট!’ অমনি চোখের পলকে টিভিতে চলে এল, দুখিয়ার ঝাঁটার ক্লোজ-আপ।

জোড়া বিশ্বকাপ

এ তো গেল নেহাতই ঘরোয়া ব্যাপার! ওই দশ বছরে আরও দুটো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল সত্যজিৎ রায়ের জীবনে। একজোড়া বিশ্বকাপ উনি জিতেছিলেন তার মধ্যে! এখন কেউ বলতেই পারেন, সিনেমায় আবার বিশ্বকাপ হয় নাকি! হয় বইকি! বিশ্বকাপের ঠাকুরদা হয়!

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। পৃথিবীজুড়ে যত ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয় সারা বছর, তার যে-কোনও একটায় পুরস্কার পেলেই কি বিশ্ব জয় করা যায়? না, যায় না। কারণ পৃথিবীর সেরা ছবিগুলো আসে মোটামুটি তিনটে ফেস্টিভ্যালে। কান, বার্লিন ও ভেনিস উৎসবে (অন্তত সে-সময়ে তাই হত)। এই তিনটের মধ্যে যে-কোনও একটা ফেস্টিভ্যালে সেরা ছবির পুরস্কার যিনি পেতেন, তিনিই হতেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন। এইভাবেই কয়েকবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু এ তো গেল এক বছরের চ্যাম্পিয়নশিপের কথা। আরও এক-জাতীয় পুরস্কার ছিল সেকালে, যেটা দেওয়া হত পঞ্চাশ বছরের সেরা পরিচালকদের। ভাবতে গেলে বিস্ময়ে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে!

১৯৩০ থেকে ১৯৮০। কী না ঘটেছিল এই পঞ্চাশ বছরে! বিশ্বযুদ্ধ থেকে হিরোসিমা, ভিয়েতনাম থেকে বাংলাদেশ! রাগে ফেটে পড়েছিল মানুষ। প্রতিবাদী সিনেমায় ভরে গেছিল সারা বিশ্ব! কানে তালা লাগিয়ে দেওয়া এই হট্টগোলের মধ্যে নির্জন কোনও শিল্পীর একার কণ্ঠস্বর বারবার ডুবে গেছে। তার সঙ্গে এই কথাটাও মানতে হয়— সিনেমা জিনিসটা সাংঘাতিক মূল্যবান হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই! মানুষ বুঝতে পেরেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের এই যে ফাটল, তা ঘুচিয়ে দিতে পারে একমাত্র সিনেমাই। আর ঠিক এই ৫০ বছরের মধ্যে বিশ্বের সেরা পরিচালকদের মধ্যে থেকে ভেনিস ও কান ফেস্টিভ্যাল বেছে নিয়েছিল আমাদের ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক মশাইকে। এটা বিশ্বকাপ জেতার থেকেও দশগুণ কঠিন কাজ।

তবে এই সম্মানের গুরুত্ব ভারতের মানুষ কতটা বুঝতে পেরেছিলেন জানি না। তার একটা কারণ অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের নীরবতা। নিজের ঢাক উনি নিজে পেটাতে পারতেন না। শুধু ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন পাওয়ার পর উনি বোধহয় মিনিটখানেক কথা বলেছিলেন কলকাতা দূরদর্শনে। কী বলেছিলেন সেটাও আমার মনে আছে। সাংবাদিক জানতে চাইলেন, ‘২৩ বছর আগে ভেনিস থেকে আপনি প্রথম পেয়েছিলেন গোল্ডেন লায়ন। সেবারের ভেনিস আর এবারের ভেনিসের মধ্যে কোনও তফাত কি আপনি দেখতে পেলেন?’ ‘এবারের সিংহটা অনেক ছোট হয়ে গেছে।’ এটুকুই ছিল সত্যজিৎ রায়ের উত্তর। ব্যাস! নিজের সাফল্যের বিষয়ে এতটা চাপা মানুষ আমি আর কারুকেই দেখিনি।

এইসবের পালা চোকানোর পরে উনি খুব অসুস্থ ছিলেন কয়েক বছর। আমেরিকায় গিয়ে হার্ট অপারেশন করাতে হয়েছিল। সেই অসুখের ধাক্কাতেই তো ছোট্ট এই হ্যান্ডমেড পেপারটার কথা ভুলে যাওয়ার কথা! তবুও কেন তাঁর মনে রইল? ছবি আঁকতে ভালবাসেন বলে? ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ভাল ছবি ছাপা খুশি হন বলে? কী জানি!

নানা রকম টেক্সচারের প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল আমাদের সম্পাদক মশাইয়ের। নিজের আঁকা ছবির গায়ে নানা রকম খরখরে ভাব ফুটিয়ে তুলে উনি খুব আনন্দ পেতেন। ‘সন্দেশ’-এ আঁকা ওঁর নানান বিখ্যাত ছবিতে নানা রকম খরখরে সারফেস উনি তৈরি করতেন। বাংলার আর কোনও শিল্পীকেই এত রকমের সারফেস তৈরি করতে দেখিনি।

সেই সময়ে, মানে ষাটের দশকে— এক ধরনের স্বচ্ছ কাগজ দোকানে পাওয়া যেত, যেগুলোর গায়ে প্রিন্ট করা থাকত নানা টেক্সচার। সোজা কথায়, যেসব জিনিস হাতে আঁকা সম্ভব নয়, সেগুলোই প্রিন্ট করা থাকত ওই সব কাগজে। যে-শিল্পীরা ওই জাতীয় কাগজ ব্যবহার করতে চাইতেন, তাঁরা প্রথমে কাগজের ওপর তাঁদের মূল ছবিটা এঁকে নিতেন। তারপর প্রিন্ট-করা ওই স্বচ্ছ কাগজ মূল ছবির ওপর বসিয়ে কাগজটার ওপর নিজের আঙুল ঘষে দিতেন। আর তক্ষুনি আঙুলের চাপে কাগজের প্রিন্টের ছাপ উঠে যেত আঁকা ছবির ওপর। একটা দৃষ্টান্ত রাখছি।

নানা রকম টেক্সচারের প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল আমাদের সম্পাদক মশাইয়ের। নিজের আঁকা ছবির গায়ে নানা রকম খরখরে ভাব ফুটিয়ে তুলে উনি খুব আনন্দ পেতেন। ‘সন্দেশ’-এ আঁকা ওঁর নানান বিখ্যাত ছবিতে নানা রকম খরখরে সারফেস উনি তৈরি করতেন। বাংলার আর কোনও শিল্পীকেই এত রকমের সারফেস তৈরি করতে দেখিনি।

‘কৈলাসে কেলেঙ্কারি’ বইয়ের ওই ছবিটা কার না মনে আছে! মাঝরাতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ফেলুদা। আকাশে ঘন মেঘ। এখানে, এই ছবিতে জলরং ব্যবহার না করেই দু’রকম অন্ধকার আঁকার দরকার পড়েছিল— ১. গুহার মধ্যেকার নিকষ কালো অন্ধকার এবং ২. পাহাড়ের গায়ে হালকা অন্ধকার। গুহার ভেতরের অন্ধকারটা সত্যজিৎ আঁকলেন চাইনিজ ইঙ্ক-এ তুলি ডুবিয়ে। তাহলে পাহাড়ের গায়ে যে পাতলা অন্ধকার, সেটা কী করে তৈরি করা যায়? এইখানেই প্রি-প্রিন্টেড টেক্সচারের সাহায্য নিলেন সত্যজিৎ, যার কথা একটু আগেই বললাম। উনি কী করলেন? পাতলা অন্ধকারের টেক্সচারের ওপর নিজের মূল ছবিটা বসালেন। এবার, ছবির যে যে অংশে উনি পাতলা অন্ধকার দেখাতে চান, ঠিক সেই সেই অংশে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা চেপে চেপে বুলিয়ে দিলেন। আর তক্ষুনি, স্বচ্ছ কাগজের গায়ে আগে থেকেই যে টেক্সচারটা প্রিন্ট করা ছিল, সেটা ট্রান্সফার হয়ে গেল সত্যজিতের নিজের আঁকা ইলোরার ওই পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়টা পাতলা অন্ধকারে ঢেকে গেল।

শুধু ছবি আঁকার সময়ই নয়, সিনেমার জন্য বিশেষ ধরনের যে বাড়িঘর তৈরি করতেন, তাতেও থাকত এই টেক্সচারের খেলা। পাশাপাশি কীভাবে সাজানো হত বিচিত্র নানা টেক্সচার, অনেকবারই সেটা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি সত্যজিৎ রায়ের নানা ছবির সেট তৈরির সময়ে। দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে তৈরি টেক্সচারের একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিই।

একদিন সকালে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এর শুটিং-দৃশ্য শুরু হতে চলেছে। প্রথম দৃশ্য, মানে, দুর্গা ঠাকুর তৈরি হচ্ছে ঘোষাল বাড়ির নাটমন্দিরে। ঠাকুরের সামনে শিল্পী শশী পাল বসে হাত-পা নেড়ে বলছেন, কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিলেন দেবী দুর্গা। আর ওঁর সামনেই বসে রাংতা-মোড়া একটা কাঠের তলোয়ার হাতে নিয়ে খুদে রুকু হাঁ করে সেই গল্প শুনছে।

‘ক্যালকাটা মুভিটোন’ নামে একটা স্টুডিও ছিল কুঁদ্ঘাটে। সেই স্টুডিওর মধ্যেই তৈরি হয়েছিল গল্পের ঘোষাল বাড়ির সব ক’টা ঘর। এমনকী বারান্দাও। তার সঙ্গে নাটমন্দির (এত বিশাল কোনও সেট বাংলা ছবির জন্য আর কখনও তৈরি হয়েছে বলে শুনিনি)। এই অট্টালিকা যেহেতু বনেদি, সুতরাং ছবির শুরুতেই বুঝিয়ে দিতে হবে, বাড়িটা বেশ পুরনো। আর এই পুরনো রূপটা ফুটিয়ে তোলার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হল নাটমন্দির। কারণ, পুজোর সময়টা বাদ দিলে সারা বছর নাটমন্দির খালিই পড়ে থাকে। সুতরাং, এই নাটমন্দিরের দেওয়ালে নোনা ধরবে, ফাটলও ধরবে— এটাই তো স্বাভাবিক। তাই সত্যজিৎ রায় আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, ছবির শুরুতেই দেখানো হবে, মাটির ঠাকুরের পিছনের দেওয়ালটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে আসবে এই পুরনো ভাব? এখানেই হচ্ছে দাঁত মাজার ব্রাশের খেলা!

বাড়িটা তৈরি হয়েছিল প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে। তাই দেওয়ালে কোনও স্বাভাবিক ফাটল ছিল না। প্রথমে সেই মোলায়েম সাদা দেওয়ালে চওড়া চ্যাপ্টা তুলি বুলিয়ে গাঢ় আর হালকা খয়েরি রং লাগানো হল। এই কাজটা করা হল, দেওয়ালের নীচের দিকে। কারণ, পাল মশাইয়ের মাথার পিছনে দেওয়ালের নীচের দিকটাই বেশি দেখা যাবে। সত্যজিতের খেরোর খাতায় দেখেছিলাম, বেশ করে আঁকা আছে পাল মশাইয়ের মুখটা। তাঁর মানে সিনেমায় ওঁকে দেখানো হবে ক্লোজ-আপে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে ওঁর মাথার পিছনের দেওয়ালটা দর্শকরা পরিষ্কার দেখতে পাবেন। সুতরাং চওড়া তুলির টানগুলো যদি তুলির টান বলে চেনা যায়, দর্শকরা টের পেয়ে যাবেন এটা কাশীর আসল বাড়ি নয়! কাজেই মোটা তুলির টান দেওয়ার পর সত্যজিৎ রায়ের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন শিল্প-নির্দেশক অশোক বসু। সত্যজিৎ দেওয়ালটার কাছে এসে, যেখানে মোটা তুলির পোঁচগুলো পড়েছে তার বাইরের দিকগুলোতে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন, ‘এখানে একটু দাঁতের বুরুশ…!’ ব্যাস, এটুকুই!

ঠাকুরের পায়ের কাছেই মেঝেতে পড়ে ছিল নানা রকম রং-তুলি। তুলিগুলর পাশে নানা রকম টুথব্রাশ। তারই একটা তুলে নিল আর্ট ডিপার্টমেন্ট-এর সহকারী শতদল মিত্র। তারপর সেই ব্রাশ ডুবিয়ে দিল মাটির মালসায় রাখা ঘন সবুজ রঙে। এবার টুথব্রাশের রঙে চোবানো কাঁটাগুলোর ওপর বুড়ো আঙুল ঘষতেই, ব্রাশের ডগা থেকে শত শত সবুজ ফুটকি ছিটকে উঠে লাফিয়ে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। চার-পাঁচবার এটা করতেই দেওয়ালটা শ্যাওলা-ধরা চেহারা নিল। তুলির মোটা পোঁচের গা ঘেঁষে ছেটানো হল এই ফুটকিগুলো। ফলে শক্ত তুলির পোঁচের ধারগুলো কোমল হয়ে গেল। তুলির টানগুলো চোখে পড়ার কোনও উপায়ই রইল না।

এখানে একটা প্রশ্ন হয়তো আপনাদের মনে আসছে যে, শতদল যখন টুথব্রাশ দিয়ে শ্যাওলা ধরাচ্ছে, সত্যজিৎ রায় তখন কি সেই দিকে বাজপাখির মতো তাকিয়ে ছিলেন? না, তা কিন্তু মোটেই নয়। শতদল কাজ শুরু করার পরেই, উনি অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে, শতদল এতটুকুও নার্ভাস হয়নি! এটা আমি অনেকবার দেখেছি, ছবি আঁকার সময় উনি কোনও খবরদারি করতেন না। যদি কিছু বলার থাকত, সেটা বলতেন আঁকা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে।

দাঁতের ব্রাশ দিয়ে রঙিন ফুটকি ছেটানোর ঘটনাটা ভীষণ ভাল লেগেছিল আমার। পরে এই কায়দায় ইলাস্ট্রেশন করেছিলাম ‘সন্দেশ’-এর জন্য। টুথব্রাশ দিয়ে কালো ফুটকি দিয়ে কাগজ ভরিয়ে দিতাম। তারপর ঘন সাদা রঙে মোটা তুলি চুবিয়ে ছবি আঁকতাম ছিট-ছিট ওই কাগজের গায়ে। ফুটকি নিয়ে এই মজার খেলা পছন্দ করেছিলেন আমাদের সম্পাদক মশাই!