কর্ণাটক রাজ্যের উপকূল অঞ্চলে ছোট জেলেগ্রাম হোনবার। সাত-আট বছর আগে এক কিলোমিটার চওড়া একটি সৈকত পেরিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতেন এখানকার মৎস্যজীবীরা। তুফান ‘আমফান’-এর পর থেকে, সেই অবস্থাটা ধীরে ধীরে পালটাল। সমুদ্রের সঙ্গে গ্রামের দূরত্ব কমতে কমতে, বছর তিনেক আগে থেকে জোয়ারের জল ঝাপটা মারতে শুরু করেছিল পাথরে গাঁথা ছোট ছোট বাড়িগুলোর গায়ে। আজকে সেই কয়েকটা পরিবারের হোনবার গ্রাম আর নেই। ভিতের জমি চলে গেছে জলের ভেতর।

ভাঁটার সময় বেরিয়ে আসে, কিন্তু বাস করা যায় না সেখানে। নৌকো বাঁধা যায় না। চল্লিশ বছরের শক্ত চেহারার জেলে বুধমন্ত কারভির কোন পুরনো কালের, ঠাকুরদাদা কিংবা তারও বাবার তৈরি করা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। আরও অনেকের মতোই। ন্যাশনাল সেন্টার ফর কোস্টাল রিসার্চ (NCCR)-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ থেকে ২০০৬, এই মাত্র ২৬ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের সাত হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল-রেখার শতকরা ৩৩% ক্ষয় হয়ে জলের নিচে চলে গিয়েছে। উপকূলীয় কেরালার একটি গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে কয়েকটি বাঙালি ছেলেমেয়েকে আবিষ্কার করে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা অবাক হন। জানা যায়, এরা সুন্দরবন থেকে এসেছে, কারণ আমফান-এর পর এদের বাবা কাজ খুঁজে এখানে আসেন, পরে মা-সহ পরিবারটি এখানেই বসত করছে। স্থানীয় গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

যখন আমরা শুনি, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বার ফলে সমুদ্রজলতলের উচ্চতা বাড়বে, আমাদের কাছে তা আসে যেন নিতান্ত দূরের এক অস্পষ্ট সম্ভাবনার গল্পের মতো। কিন্তু দেশের কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে তা ইতিমধ্যেই নিষ্ঠুর বাস্তব, এবং তা কোনও ‘প্রকৃতির খেয়াল’ নয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে, গঙ্গার তীব্র ভাঙনে মালদহ জেলার পঞ্চানন্দপুরের ঝাউবনা নামের সামান্য এক মৌজা ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মুছে যায়। তাতে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি, কিছুরই কোনও পরিবর্তন হয়নি। কেবল তার আগের দুই দশক ধরে অতি ধীরেসুস্থে প্রায় আড়াই লক্ষ সম্পন্ন কৃষি ও কারুজীবী লোক গ্রাম-ভিটে-জীবিকা হারিয়ে নির্জলা-নিষ্ফলা চরে গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হন। মাতৃভাষা দিবসের সঙ্গে এ-কথার কিছুমাত্র যোগ থাকে না যে, এই আড়াই লক্ষ বঙ্গভাষী মানুষজন নানা সরকারি দফতরে কেবল এই ব্যাকুল প্রার্থনা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন: আমরা জন্ম এবং ভাষাসূত্রে বাঙালি, আমাদের বাংলার মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত রাখুন। চরগুলি নতুন নিয়ম অনুযায়ী ঝাড়খণ্ডে যুক্ত হয়েছিল। এও প্রাকৃতিক বন্যা-ভাঙন-ধসের কার্যক্রম নয়, ভারতের বৃহত্তম নদীটির ওপর আড়াআড়ি পাঁচিল তুলে তার জলস্রোতের পথ নির্ধারণ করে দেওয়ার ফল। গলার ওপর ফারাক্কা নামের সেই পাঁচিল চাপা পড়ে নদীটি মরে যাচ্ছে, যদিও তাতে কারও আর খুব বেশি কিছু আসে যায় না।

গত মার্চ মাসে, উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে অলকনন্দার ছোট উপনদী ঋষিগঙ্গার ওপর নেমে আসা তুষার ধসের প্রলয় বিষয়ক খবরাদি ধসের কাদামাটির সুড়ঙ্গে চাপা পড়েছে। প্রকাশ পাওয়া অংশও ইতিমধ্যেই জনস্মৃতির দেরাজে পেছনদিকে চলে গেছে।

চোখে বারবার জল আসে বলে কি আমার জলের ধ্বংসকথা বেশি মনে পড়ে? কিন্তু শুধু জল নয়, প্রাকৃতিক সব কটি দান— বাতাস, পানীয়, ভূমি, খাদ্যকণা— সবকিছুই হয়ে উঠেছে বিপন্ন। তাদের নিজেদের পক্ষে যত, মানুষের পক্ষে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আমরা অনেকেই ভাবতে ভালবাসি গঙ্গাকে রক্ষা করা, হিমালয়কে রক্ষা করা, আমাজন নদীর তীরবর্তী ঘন অরণ্যকে, মেরুপ্রদেশের বরফের টুপিগুলোকে রক্ষা করার কথা। বিষয়টা হতে পারে আসলে আমাদের ‘নিজেকে রক্ষা করা’। মানুষ না থাকলে প্রকৃতির এই সংস্থানগুলি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হত জানি না, কিন্তু এরা ঠিকমতো না থাকলে মানুষের যে সুস্থভাবে বাঁচার আশা নেই— তা ক্রমশই চোখের সামনে, বোধের সামনেও, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

মানুষের সঙ্গে তার চারিপাশের প্রকৃতির সম্পর্ককেই বোধহয় তার ‘পরিবেশ’ বলে বোঝানো হয়। ‘পরিবেশ’ শব্দটির বয়স বেশ কম। বর্তমানে যে-অর্থে তাকে প্রয়োগ করা হয়, সেই বয়স। আধুনিক সভ্যতার একটি পর্যায়ের সমবয়সি এই শব্দ। বিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি আমাদের পরিচিত, চর্চিত বিষয় ছিল ‘প্রকৃতি’। শিল্পসাহিত্যে ছাড়াও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে শব্দটির বেশ মানসম্মান টের পাওয়া যেত, যখন প্রায় সব সামাজিক উৎসব, লোকাচার, প্রথা আর জীবিকা— সেই ‘প্রকৃতি’র সঙ্গে ওতপ্রোত থাকত। মানুষ ও তার চারিপাশের প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর-নির্ভরতার একটি সহজ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক যে ঠিক কখন থেকে বদলাতে শুরু করেছিল, সে অন্য আলোচনার বিষয়, কিন্তু একটা সময়ে সেই বদলানোটা বেশ মোটা দাগে ধরা পড়তে লাগল। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ব্যবহারের ধরনে দীর্ঘকালের স্থিতাবস্থায় উগ্র পরিবর্তন দেখা দিল।

স্বাধীনতার অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ‘বৃহৎ উৎপাদন’ কর্মসূচির দিকে। সদ্যস্বাধীন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদভাণ্ডার, আর সেই সম্পদকে ব্যবহার করার যে বিপুল জ্ঞান ও অভ্যস্ততা এই দেশের লোকসাধারণের ছিল— সেই দুই সম্পদকে অবহেলা করে শুরু হল আমদানি করা এক অলীক ‘উন্নয়ন’ যাত্রা। রাজনৈতিক অবিমৃশ্যকারিতার ফলে দেশভাগের শিকার যে কয়েক লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের কোনও পুনর্বাসন বা সুস্থিতির বাস্তব ব্যবস্থা হল না। বদলে, রাষ্ট্র তার সঙ্গে যোগ করল লক্ষ লক্ষ ‘উন্নয়ন উদ্বাস্তু’ জনসংখ্যা। ওই ১৯৪৭ থেকেই। ওড়িশায় হিরাকুদ বাঁধ, ১৯৫৩-য় পাঞ্চেত বাঁধ, ১৯৫৫-য় মাইথন। ঘন জঙ্গলে আদিবাসী মানুষদের বাসের এলাকা থেকে উচ্ছেদ হলেন আরও লাখখানেক মানুষ। কোনও পুনর্বাসনের কথা শোনাও যায়নি সেই সময়ে। দেশের যে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাগ এই জীবিকা-হারানো মানুষদের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল, তা চলে যেতে লাগল বৃহৎ উন্নয়নের ‘কাজে’। বিশাল সমস্ত অরণ্যাঞ্চল ছেদন করে যেসব শিল্প স্থাপিত হয়েছিল, যে-সমস্ত বৃহৎ নদীবাঁধ গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক ঋণভাণ্ডারকে উত্তমর্ণ করে, তার অধিকাংশই পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তখনও সেই পথ পরিত্যাগের সৎসাহস না দেখিয়ে, সমস্ত ক্ষতির দায়ভাগী করা হল ‘জনসংখ্যা’কে। দেশের সবচেয়ে কর্মঠ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে সবচেয়ে কুশলতায় ব্যবহার করতে জানা মানুষদের জীবন-জীবিকার সমস্ত সাধন কেড়ে নিয়ে, তাদের পরিচয় দেওয়া হতে লাগল কেবল খাওয়ার মুখ হিসাবে। সঙ্কটের তখনই শুরু। ২০ বছর বাদে এই দেশে সবচেয়ে সর্বনাশা প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ধ্বংসের কাজ, বিশ্বব্যাংকের নির্দিষ্ট পথে কৃষি উৎপাদনও, ঢুকবে ওই ‘বর্ধিত জনসমষ্টির ক্ষুধা’র অজুহাতেই। যদিও সকলেই জানেন যে, ভারতীয় কৃষকের দারিদ্রের কারণ ফসলের সঙ্কট নয়, বন্টনের অন্যায্য অসাম্য।

সত্তর দশকের পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সূক্ষ্মতর ও ভয়ালতর হল। ক্রমশ ‘প্রকৃতি’ শব্দটির জায়গা নিল ‘পরিবেশ’। তার বিশেষণও ‘সম্পদ’ থেকে হয়ে গেল ‘উপাদান’। দুটোর অর্থের তফাত খুব জোরালো— সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়, আর উপাদান হল নানাভাবে ব্যবহার করার জিনিস। ফল যা হল, তাকে ধরা যায় ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ফিল্মে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত শব্দখেলা দিয়ে— প্রকৃতি বললে প্রথম শব্দ মনে আসে?— প্রাচুর্য। পরিবেশ বললে?— সমস্যা।

পরিবেশকে বিচার করা হয় কিছুটা টুকরো টুকরো করে। জল বায়ু অরণ্য তাপমাত্রা ইত্যাদি। প্রকৃতি কিন্তু অতি জটিল ও সূক্ষ্ম জালে সমস্তটা এক শৃঙ্খলায় বাঁধা থাকে। চমৎকার সুরে বাঁধা একটি অর্কেস্ট্রার মতো, এক জায়গায় ছোট একটি নাড়া কিংবা আঘাত লাগলেও, নানা তারে নানাভাবে অনুরণন হয়। প্রকৃতির সেই নিয়মগুলো গত দেড়-দুশো বছর ধরে নানাভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছিল জীবনযাপনের উন্নতিসাধনের নামে। এই লেখাটির প্রথমে আমরা যে দুই-একটি সামান্য উদাহরণ দেখেছি, তাতে একথা স্পষ্ট যে— প্রকৃতির বিশাল ও জটিল, বহুদূর ঘাতসহ, শৃঙ্খলার মধ্যে উল্লঙ্ঘনের ছাপ সহজে বোঝা যায় না। ভাঙনের গতি হয় খুব ধীর। ধীর, কিন্তু মনোযোগী মাত্রেই জানেন— অমোঘ। উন্নত সভ্যতার নামে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি লঙ্ঘন করে, বড় বড় বিশৃঙ্খলা ঘটানোর মাত্রা ক্রমশ আগ্রাসী হয়ে উঠছে গত শতকের আশির দশক থেকে। তার কারণ আছে, কিন্তু তাতে স্বস্তি বিধান হয় না। কারণ ঘটলে ঠিক সেইমতো ফলাফলই ঘটবে— তা ঈপ্সিত হোক বা না-হোক।

যত দিন যাচ্ছে, এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাভঙ্গের দায় বৃহৎ শক্তিগুলির হলেও, ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে সেই সুবিশাল সংখ্যার মানুষকে, যাঁরা জীবন ও জীবিকার জন্য চিরকাল ধরে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। অর্থাৎ যাঁরা পৃথিবীর নিজস্ব নিয়মাবলি পর্যবেক্ষণ ও পালন করে সহজভাবে জীবন কাটাতেন। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবার দরুন চূড়ান্ত দুর্দশায় পড়া এইসব মানুষ সাধারণভাবে ‘অধিকার আন্দোলন’-এ অংশ নিতে পারেন না। খুব সহজবোধ্য কারণেই। উত্তরাখণ্ডের ‘চিপকো’ বা বিহারের ‘গঙ্গামুক্তি’ আন্দোলন তাই প্রাকৃতিক কোনও একটি সংস্থানকে রক্ষা করার বিরাট আন্দোলন হলেও, তারা ‘পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন’ হিসাবে টিকে থাকতে পারে না। যতদিনে এরা বিপুল জনসমর্থনে বিজয় লাভ করেন, ততদিনে অরণ্যনাশ একটি সরকারি নীতি হয়ে ওঠে, গঙ্গায় মাছ ধরতে ট্যাক্স দিতে হবে না— সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঘোষণার আগে থেকেই গঙ্গায় মাছ ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে ফারাক্কা ব্যারাজের দরুন। গুজরাত মহারাষ্ট্রের ‘নর্মদা বাঁচাও’ বিপুল প্রচার পায়, তবু বাঁধের উচ্চতা বাড়ে এবং নদীটি জলকষ্টে ভুগে ভুগে মরার পথে যায়।

ফলে গভীর প্রশ্ন রয়ে যায় পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। বস্তুত, কারও মনে হতেই পারে যে, পরিবেশই আজকে পৃথিবীর প্রধান রাজনৈতিক-দার্শনিক সমস্যা। উন্নয়নের জন্য প্রচুর, বেহিসাব উৎপাদন যতক্ষণ হতে থাকবে, ততক্ষণ প্রকৃতিকে সংরক্ষণের কোনও কথা বলাই অনর্থক হবে। যদি উদগ্র ধ্বংসের ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠা সঙ্কট থেকে মানুষের সমাজ এবং অস্তিত্বকে বাঁচাতে হয়, তাহলে কোথাও তো এই জীবনচর্যারই বিরোধিতা করতে হবে— প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসের ওপরেই যে-জীবনযাপনের ভিত? কাউকে যদি লাদাখ যেতে হয়, তাহলে হাজার সদিচ্ছা নিয়েও চেন্নাইগামী ট্রেনে উঠে বসা যাবে না। যে-প্রাকৃতিকতার একটি অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনুষ্যপ্রজাতির অস্তিত্ব, প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে তা নিরাপদ থাকতে পারে না। এটা বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র। তাহলে কি এই অ-স্বাভাবিক পথ ছেড়ে মানুষকে অন্য কোনও বিকল্প পথের কথাই ভাবতে হবে?

সত্যি কি আছে কোনও ‘বিকল্প পথ’? বিশ্বের বহু দেশের বহু মানুষ সুস্থজীবন বাঁচার গভীর আশা নিয়ে, আর্তি নিয়ে অন্য পথ খুঁজছেন, এই ঊর্ধ্বশ্বাস আততিময় বিকট দিনযাপনের বাইরে কোথাও। অনেকেই তাঁরা আশ্রয় খুঁজছেন যে পথসন্ধানটির কাছে— তাঁর নাম গান্ধী।

কেন গান্ধী? গান্ধীতে কি আছে কোনও সমাধানের ইশারা? যে-মানুষ নিজেই নিজের জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে হতাশা জানাচ্ছিলেন লুই ফিসারের কাছে, ‘আমার তো মনে হয়, নিজের দেশের একটি লোককেও কোনও কথা বোঝাতে পারিনি আমি, আর তুমি বলছ আমাকে পশ্চিমে গিয়ে পথ দেখানোর কথা!’ কেন আজ সেই মানুষটির মতামতের কথাই গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন পরিবেশ সঙ্কটের ভয়াবহ চেহারায় উদ্বিগ্ন অনেক মানুষ?

গান্ধী কখনও ‘পরিবেশ রক্ষা’ বিষয়ে কোনও কথা বলেননি, কিন্তু ‘Nature has enough for everybody’s need, not for anybody’s greed’— মাত্র দশটি শব্দে ব্যক্ত তাঁর এই উক্তি ক্রমশই যেন এক সূত্রের গভীরতা পাচ্ছে। শীর্ণ ধারার মতো পায়ে পায়ে চলতে থাকা সেই অচ্ছিন্ন চিন্তাধারা আজ আমাদের কোনও সমাধান দিক না-দিক, মনে কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়।

অতি-উৎপাদন, সুতরাং অতি-ব্যবহার— প্রাকৃতিক সঙ্কটের মূল কারণ। সভ্যতাকে যেভাবে দেখছেন গান্ধী, তা বারেবারে প্রকাশ হচ্ছে তাঁর ‘হিন্দ স্বরাজ’ নামের ছোট বইটিতে। ‘স্বাধীন দেশকে কি ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেখতে চান না আপনি?’ সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে গান্ধীর সেই উত্তর আজ বিশ্ববিদিত: ‘ইংরেজ যে-জীবন কাটায় তার জন্য তাকে অর্ধেক পৃথিবীকে নিজের উপনিবেশ করতে হয়েছে। ঈশ্বর না করুন, ভারত যদি কোনওদিন সে জীবন কাটাতে চায়, তাহলে তার কয়েকটা পৃথিবী দরকার হবে।’ এই অতি সংক্ষিপ্ত কথাটির মধ্যে পশ্চিমি ‘উন্নত সভ্যতা’র সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষয় হওয়ার সম্পর্ক অমোঘ স্পষ্টতায় ধরা আছে।

অন্যদিকের চিন্তা বা দর্শনটিও অস্পষ্ট নয়। বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৯৪৯ সালে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান যখন ঘোষণা করেন, ‘We have to develop the world. To develop is to produce more.’— ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নের এই সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্ট নিহিত থাকে আজকের পরিবেশ-সঙ্কটের কারণ। ধনতন্ত্র এই উন্নয়ন-ভাবনার সংস্কৃতিকে দীর্ঘকাল ধরে এমন সর্বব্যাপী রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে যে, ‘শপ টিল ইউ ড্রপ’ বিজ্ঞাপনের হিংস্রতাও আমাদের আঘাত করে না। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ভয়াবহ ক্ষয় উগ্রভাবে মানুষের জীবনযাপনকে গ্রাস করলেও, তার অস্তিত্ব সত্যি সত্যি সঙ্কটাপন্ন হলেও, সমাজে কোনও সামগ্রিক ‘পরিবেশ রক্ষা’র আন্দোলন জেগে ওঠে না। কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বিপরীতে নিতান্ত খণ্ডিত বিক্ষোভ তৈরি হয় মাত্র। নাগরিক সমাজ নিজেদের ‘সুখ ও নিরাপত্তা’র ধীর ক্রিয়াশীল গরলে আচ্ছন্ন। শিক্ষিত নাগরিকতার বহির্দেশে যে বিরাট জনসমষ্টি, তারা যেন ‘রক্তকরবী’র ‘রাজার এঁটো’। উঠে দাঁড়াবার, মুখ তুলে তাকাবার ক্ষমতা হৃত হয়েছে, জীবনীশক্তির বাকিটুকু ব্যয় হচ্ছে কেবল কোনওমতে ‘টিকে থাকা’য় ।

সারাজীবন ধরে অসংখ্য লেখায়, সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জীবনযাত্রায়, গান্ধীজি কম উপকরণ ব্যবহার করে সহজ জীবন কাটাবার ওপর জোর দিয়েছেন। একই সঙ্গে জোর দিয়েছিলেন শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ওপর। এই শারীরিক পরিশ্রম তাঁর কাছে ‘কিপ ফিট’-এর ব্যাপার নয়। পশ্চিমি ধাঁচের পরনির্ভর সুখ-কেন্দ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে তিনি বারবার অনীহা/বিরাগ প্রকাশ করেছেন, তা শারীরিক আরামকেই ‘সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়’ বলে। এই ‘আরাম’-এর উপাদান উৎপাদন করতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার সর্বনাশী দ্রুতিতে ক্ষয় হতে থাকে। জীবনযাপনে পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলার জন্য শারীরিক শ্রম তাঁর কাছে ভোগবাদী ‘আরাম’-এর দর্শনের পাল্টা এক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি।

ট্রুম্যান-এর Produce More-কে বাস্তবায়িত করার জন্য ভোগ্যপণ্যের নিরন্তর প্রয়োজনের এক সংস্কৃতি তৈরি করতে হয়। তা-ই আধুনিক সভ্যতার সংস্কৃতি বলে পরিচিত হয়েছিল। গান্ধীজির ভাবনা ও প্রকাশ তার বিকল্প একটি সংস্কৃতির কথা বলে। এই সংস্কৃতির কিছু পরিচয় আমরা তাঁর সময়কার কিছু ঘটনার বিবরণে পাই, কিছু-বা নিজেদের ছোট ছোট পরিবর্তন-প্রচেষ্টার মধ্যে।

১৯১৭ সালে চম্পারণে গান্ধীজির যাওয়া ও সেখানকার ঘটনাবলির এক বিস্তৃত বিবরণ পাচ্ছি আমরা তখনকার স্বেচ্ছাসেবী অনুগ্রহ নারায়ণ সিং-এর লেখায়। মুজফফরপুরের উচ্চবংশীয়, সচ্ছল পরিবারের ওকালতির ছাত্র দশ-এগারোজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজি উত্তর বিহারের চম্পারণে গেলেন। সেখানে নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারে এক সময়ের সমৃদ্ধ কৃষকেরা দীন ভিখারির দশায় উপনীত হয়েছিলেন। একমাস আগে নীলকরদের গুলিতে তিনজন চাষি খুন হন। ভয়ে সমস্ত জনপদটি যেন মরে গিয়েছিল। গান্ধীজি সরকারি বাধা অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছলেন। তারপর প্রথমেই সেই তরুণ হবু-ব্যারিস্টারদের বললেন, নিজের নিজের পারিবারিক সম্মান ও জাতি-পরিচয়ের দ্যোতক হিসাবে যে রান্নার বামুনরা প্রত্যেকের সঙ্গে এসেছিল, তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। কারণ তাতে কাজের সুবিধা হবে আর এগারোজনের আলাদা ‘রসুই’-এর এগারোগুণ খরচাও বাঁচবে। তিনি নিজেহাতে সকলকে রেঁধে খাওয়াবেন। যতদিন না অন্যেরা সকলে রাঁধতে শেখে। তাদের শেখালেন, কীভাবে আন্দোলনের অন্য কোনও কথায় না গিয়ে, সর্বপ্রথম কী ঘটেছিল— সেই সত্যটি জানতে হবে। স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ হল, প্রত্যেক চাষির কাছ থেকে গুলি চলার দিনের সমস্ত ঘটনা শুনে লিপিবদ্ধ করা। তিনি নিজে ছাত্রদের ও চাষিদের সঙ্গে প্রতিদিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কথা বলতেন। প্রায় একমাস এইভাবে চলেছিল। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক বারেবারে গান্ধীজির নামে চম্পারণে থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। গান্ধী সকলের সামনে বসেই সেইসব চিঠির জবাব দিলেন, ‘আমি এখানে থাকব বলে এসেছি। এখানকার ঘটনাগুলি জানবার জন্য। আপনার নিষেধ অমান্য করার কারণে আপনি যদি আমাকে গ্রেফতার করেন, করতে পারেন।’ পরে যখন শান্তিভঙ্গ করে ‘রায়ত’দের উস্কানি দেবার অপরাধে রাঁচির কোর্টে গান্ধীর বিচার শুরু হল, দেখা গেল গান্ধী ও তাঁর অনুচরেরা চম্পারণে কী করছিলেন— তার কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ, কাগজপত্র— কিছুই অভিযোগকারী প্রশাসকদের কাছে নেই। তখন গান্ধী সেই লিখিত বিবরণগুলি মামলা চালানোর জন্য কোর্টের হাতে দিলেন। পরে গুলি চালানোর ঘটনার বিচারকালে গ্রামের মার খাওয়া ‘রায়ত’রা নীলকরদের সামনেই স্পষ্ট সত্যি বিবৃতি দেন। ‘কী করে তোমাদের সাহস হল? আগে তো কখনো এরকম করোনি?’ এই প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন ‘উও হমারে বিচসে ভয় উঠা লিয়ে।’ এই লোকটি আমাদের মন থেকে ভয় তুলে নিয়েছিল। এটা কোনও গ্রাহ্য যুক্তি নয় হয়তো, কিন্তু ওই মানুষদের কাছে এটাই ছিল ঘটনা।

কয়েক দশক পরে, নোয়াখালির দাঙ্গাধ্বস্ত এলাকায় তীব্র আতঙ্কে ছেড়ে যাওয়া গ্রামগুলির মানুষদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গান্ধী। খালি হাত-পায়ে। সামান্য কয়েকজন স্বেচ্ছাকর্মী পুরুষ-মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে। গর্ভিণী মেয়েদেরও যেতে বাধা দেননি তিনি। কথা বলেছিলেন সেই মানুষদের সঙ্গে। বাস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে। কিছু পরে উদ্ধারকাজে যাওয়া কর্মীরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করেন, কেবল সেইসব গ্রামেই লোকেরা আবার ফিরে এসে ঘর বাঁধছেন, যেখানে যেখানে গান্ধী গিয়েছিলেন।‘কী ভরসায় ফিরে এলেন আপনারা?’ এই প্রশ্নের জবাবে সেই গ্রামবাসীরাও বলেছিলেন সেই একই কথা, ‘উনি আমাদের ভয় পেতে বারণ করেছেন।’ রেডক্রসের তরুণ কর্মী গৌরকিশোর ঘোষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল ফিরে আসার সেই কারণ। ৫২ বছর পর সেই ছাপের বীজটি তাঁর চিত্তভূমিতে মাথা তোলে, যখন ১৯৮৯ সালে ভাগলপুরের বীভৎস দাঙ্গায় তিনি চলে যান খালি হাতে। একা। নিজের অস্তিত্বমাত্র সঙ্গে নিয়ে। তারপরের ৩০ বছরে আর দাঙ্গা হয়নি ওই জনপদে। তার একটা কারণ হতে পারে, গৌরকিশোরের সঙ্গে কাজ করা স্থানীয় পুরুষমহিলাদের একটি গোষ্ঠী এখনও সজীব ভাগলপুরে।

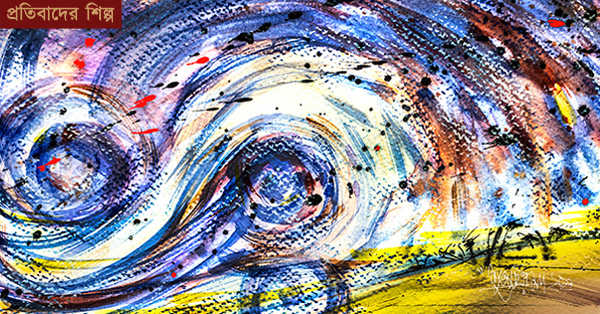

এত বছর পর যখন ‘গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল আর অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল’, অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করি পৃথিবীময় গণ-আন্দোলনের এক নতুন চেহারা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

২০১৩ সালে আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট থেকে শুরু হওয়া ‘অকুপাই’ আন্দোলন, ব্রিটেনে বহুলোকের পথে নামা ‘ব্রেক্সিট’ থেকে গ্রেটা থুনবার্গ, ছাত্রযুবদের গান গেয়ে পথে নামা ‘হোক কলরব’ থেকে দিল্লির গত ১৫০ দিনে পৌঁছনো কিষাণ সত্যাগ্রহ, পাশাপাশি আরও অনেক ছোটবড় আন্দোলনে সেই ‘অন্যরকম’ রূপ বড় করে দেখা দিচ্ছে। বিপুল সংখ্যায় মানুষের প্রত্যক্ষ যোগদান, ধৈর্যশীল অথচ কল্পনাতীত দৃঢ় সাহসের অবস্থান, নিজেদের সিদ্ধান্তে অনমনীয় থাকা অথচ প্রতিদিনের আন্দোলন-জীবনে ক্ষমতাকেন্দ্র না হয়ে উঠে অদ্ভুত প্রসন্নতা আর সহনশীলতা লালন করা— এইসব বৈশিষ্ট্যময় গণ-আন্দোলনের এই চেহারা পৃথিবী এত বড় করে আগে দেখেনি।

এমন নয় যে এই আন্দোলনগুলিতে কোথাও গান্ধীর নাম যুক্ত আছে। থাকার কথাও নয়। এমনকি দু’একটি বাদ দিলে এঁরা প্রত্যক্ষত ‘পরিবেশ’ নিয়ে কোন দাবিও তুলছেন না। কিন্তু এঁদের দাবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে একরকম নৈতিক মূল্যবোধের। এই মূল্যবোধের কোনও স্থান নেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে। তার প্রচারিত জীবনধারণায়, তার সমগ্র সংস্কৃতিতে বরং মানবিক মূল্যবোধ চিহ্নিত হয় ‘কুসংস্কার’ বা ‘দুর্বলতা’ বলে। প্রতিযোগিতার অন্তর্নিহিত হিংস্রতাই ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল জোরের জায়গা। মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে সেই শান্ত মানবিকতার চর্চা আনে, যা দিয়ে সে রক্ষা করার গুরুত্ব বোঝে। অন্যকে রক্ষা করাই নিজে রক্ষা পাওয়ার প্রকৃত পথ— এই কথা আত্মস্থ না করলে, রক্ষা করার যেসব কারণ বলা হয় সেগুলি কোনও না কোনও ভাবে বহিরঙ্গের। ক্ষয়ের কারণকে নিজের জীবনচর্যা থেকে অপনোদন না করলে, ক্ষয় কমানোর পথ অবাস্তব— এই ভাবনা, মনে হয়, বিশ্বের বহু মানুষ, কিছু জনগোষ্ঠীও, ভাবছেন। হয়তো সেই ‘ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন’-এর দ্বন্দ্ব থেকেই আসছে এই নতুন প্রয়োগ, যে প্রয়োগ প্রায় ১২০ বছর আগে একজন মানুষের ভাবনায় জন্ম নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যা প্লাবিত করেছিল। কোনও কোনও মহীরূহ নাকি পূর্ণবিকশিত হতে ১০০ বছরেরও বেশি সময় নেয়, প্রাকৃতিক নিয়মে।

ব্রিটেন সহ নানা দেশ থেকে নানা ধরনের মানুষ গান্ধীজির কাছে আসছিলেন। আশ্রমের যেসব নিয়ম, তা সকলকেই পালন করতে হত। মার্জোরি সাইকস, লরি বেকার কিংবা জে সি কুমারাপ্পার মত আরও অনেকেই আশ্রমে থেকেছেন, পরে জানিয়েছেন তাঁরা গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দিতে চান। গান্ধীজি তাঁদের সকলকেই বলতেন, যে-কাজ তাঁরা করেন, সেটাই আরও ভাল করে করতে, যেন তা সমাজের কাজে লাগে। তা-ই করেছেন তাঁরা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ফলিত অর্থনীতির কাজই করে গিয়েছেন কুমারাপ্পা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাসগৃহ তৈরি করেছিলেন লরি বেকার, যার প্রতিটি নির্মিত হয় কুড়ি বর্গমাইলের মধ্যে প্রাপ্ত উপকরণ দিয়ে। এইসব গৃহ উত্তরকালে সরল সৌন্দর্যের জন্য বিশিষ্ট বলে পরিচিত হয়। এরকম উদাহরণ বহু। কিন্তু এঁদের কাজের ধরন পাল্টে যেত। মানুষ হিসাবে এঁদের নিজেদের মধ্যে যে বড় পরিবর্তন হত, সে কথা তাঁরা অনেকেই সবিস্ময়ে জানিয়েছেন। যদিও এর কোনও কাজই ‘পরিবেশ’-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত ছিল না। ছিল প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত।

জানি না, ভোগবাদ অর্থাৎ প্রকৃতি ধ্বংসের পথকে এই ধীর প্রত্যাখ্যান, এই সংবেদনশীল প্রসন্নতার মতো কোনও পথকে গ্রহণ করাই কি পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের এক সার্বিক রূপ নিতে পারে?