Kolkata Collage: August 2022

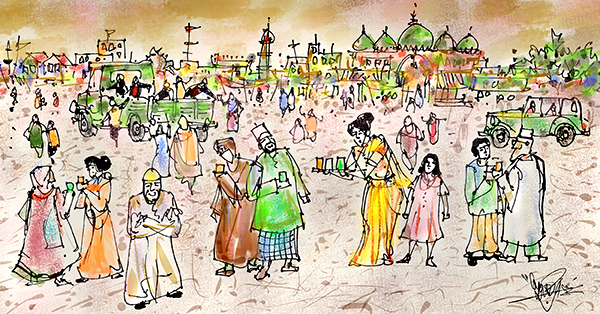

August’s rain-swept bouquet offers the masterful Kanishka Raja’s immediately recognisable work, along with collections featuring up-and-comers.

August’s rain-swept bouquet offers the masterful Kanishka Raja’s immediately recognisable work, along with collections featuring up-and-comers.

‘সেই শীতে যখন আমি দেরাদুনে বাড়ি এলাম, তখন চরম সংকটের সময়টা কেটে গিয়েছে। আমার বয়স ১৩, ব্রিটিশ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাবা-মায়ের সন্তান, যার জন্ম ভারতে। কেউ কখনও আমাকে হেনস্থা করেনি, না দিল্লিতে, না দেরাদুনে। সেই সময় একদিন আমি আমাদের বিস্তৃত ময়দান পেরিয়ে একটি সিনেমা হল-এ ঢুকেছিলাম ছবি দেখতে। ছবিটির নাম ছিল ‘ব্লসমস ইন দ্য ডাস্ট’।’

‘সেদিন যেন শহরটায় কোনও আইনকানুন ছিল না। এই উৎসব এমনই ছেঁয়াচে যে, কিছুক্ষণ আমিও বিহ্বল হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু ওই আনন্দযজ্ঞে আমার কোনও নিমন্ত্রণ আছে বলে মনে হচ্ছিল না। সেদিন আমার কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখাও হয়নি। পাড়ার যারা ছিল, তারাও যে কে কোথায় গিয়েছিল জানি না! এত একা লেগেছিল সেদিন!’

‘সকালে উঠে দেখলাম চারিদিকে কাগজের পতাকা পতপত করে উড়ছে। তিনকোনা পতাকা। রাস্তার ওপরদিকে তাকালে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। তখন তো এত মাইকের চল ছিল না! আশেপাশে অনেক ক্লাবের ব্যান্ড বাজতে শুরু করেছিল।’ স্বাধীন সকাল।

গোটা দেশের মানুষের কাছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কথা এত শুনেছি যে তিনি আমার মনে জ্বলজ্বল করছেন। তবে দাদুর চেয়ে আমার ঠাকুমা বাসন্তী দেবী ছিলেন আমাদের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী। আমি ঠাকুমার সঙ্গে হরিপুরা কংগ্রেস, ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে গিয়েছি। আন্দোলনের স্মৃতি।

‘আমরা প্রত্যেকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে হাতের কড়ে আঙুলে সেফটিপিন ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বের করে, সেই রক্ত দিয়ে গান্ধীজির ছবিতে টিপ পরাতাম। মনে হত সক্রিয়ভাবে না হলেও, আমিও যেন তাঁদের আন্দোলনের শরিক হতে পারলাম।’ আত্মত্যাগের দেশপ্রেম।

তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স আজ আশি পেরিয়ে নব্বইয়ের দিকে। পঁচাত্তর বছর আগে, ১৯৪৭ সালে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী তাঁরা। কীভাবে কেটেছিল সেই দিন? এত বছর পরে এসে স্মৃতিচারণ করলেন অমল চক্রবর্তী, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনন্ত মহাপাত্র।

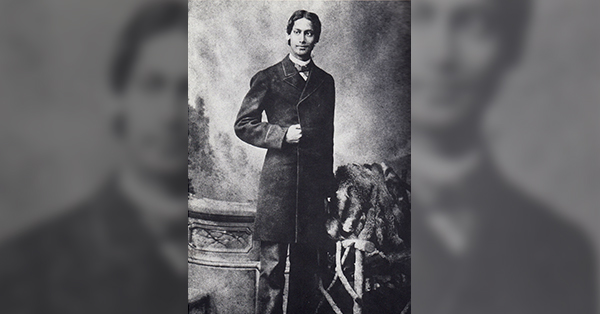

ক্ষণজন্মা তিনি। ১৯৪৭-এর মধ্যরাতের শিশুও বলা যেতে পারে। বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, রূপে স্নিগ্ধ, গ্ল্যামারে অনন্য। জীবনের ৭৫ বছরে সঞ্চয় করেছেন আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা। আশা রাখেন তরুণদের প্রতি যারা আনবে ভারতের সেরা সময়।

তাঁর প্রেম কখনও ব্যক্তিগত পরিসরে আটকে থাকে না। কখনও তা পৃথিবীর প্রতি ভালবাসায় ব্যক্ত হয়, কখনও তা সমস্ত শুভ চিন্তার দ্যোতক হয়ে ওঠে। সেখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। এই পর্বে রইল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি প্রেমের কবিতা।

‘রবীন্দ্রনাথ দু’একবার কেশে গান শুরুর উদ্যোগ নিলেন। তারপর গান ধরলেন। সে যেন কিছু কথা আর সুরের সমষ্টি গলার ভিতর থেকে কোনওরকমে বের করা। হেসে গড়িয়ে পড়লেন সবাই। সেই হাসির আবার কী বিচিত্র প্রকাশ!’ অস্বস্তির পরিবেশ।

‘When I came home to Dehradun that winter, the worst of the conflict was over. I was thirteen, born in India of British and Anglo-Indian parents. No one ever molested me, not in Delhi, not in Dehra. Now I strolled across our extensive maidaan, to one of our cinemas. The film was called ‘Blossoms in the Dust’.’

মেটার চ্যাটবট ‘ব্লেন্ডারবট ৩’ – যাকে বলা যায় ডিজিটাল টিয়াপাখি – মেটা-মালিক মার্ক জাকারবার্গকেই মহা বিপাকে ফেলে দিয়েছিল, তাঁর কোম্পানি কর্মীদের এক্সপ্লয়েট করা হয়, এই বলে। মানুষের সৃষ্টি এ-আই কি একদিন মানুষকে ছাপিয়ে যাবে – এই নিয়ে আজকের পর্ব।

This Website comprises copyrighted materials. You may not copy, distribute, reuse, publish or use the content, images, audio and video or any part of them in any way whatsoever.

©2026 Copyright: Vision3 Global Pvt. Ltd.