‘শিল্প আশ্রয় খুঁজে পায় অভ্যন্তরে। আর এই অন্দরমহলের প্রকৃত অধিবাসী হলেন সংগ্রাহক, বিভিন্ন বস্তুর অর্থান্তরণ নিয়ে যাঁর কারবার। রসজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে জিনিসগুলোকে আপন করে নিয়ে তাদের নতুন মূল্যায়ন ঘটান তিনি, এবং একইসাথে তাদের নিস্তার দেন বাজারি উপযোগিতার ভার থেকে। এই দায়িত্ব বহন করা অতি ক্লান্তিকর, অভিশপ্ত সিসিফাসের মতন।’

– ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, ‘উনবিংশ শতাব্দীর রাজধানী, প্যারী’

(দি আর্কেড্স প্রজেক্ট, ৯)

সংগ্রাহক এক আজব প্রজাতির মানুষ। তবে তাঁদের মধ্যেও শ্রেণিবিভাগ আছে। অনেকে মনে করেন, প্রকৃত অর্থে কেউ সংগ্রাহক হলে তাঁর কাছে সংগৃহীত জিনিসের মর্যাদা বাইরের জগতের বাজারি মূল্যায়নের থেকে একেবারেই আলাদা হওয়ার কথা। যেমন বেঞ্জামিন বর্ণিত ব্যক্তি। যে কোনও বস্তু এক নতুন নিয়মে, নতুন যুক্তিতে তাঁর সংগ্রহালয়ে স্থান পাবে, এবং তার মান নির্ধারণ করা হবে শুধুমাত্র সেই সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে।

সংগৃহীত বস্তুকে কোনও কৃত্রিম শিল্পকর্ম হতে হবে, তার মানে নেই। ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর ‘সলিড অবজেক্টস’ গল্পের প্রধান চরিত্র জন-এর মতন তিনি বিভিন্ন কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস, যেমন ভাঙা কাচের টুকরো বা নুড়ি-পাথরের অযৌক্তিক প্রলোভনেও আত্মহারা হতে পারেন। যেন কোনও ঘোরের মধ্যে জীবনযাপন করছেন— সেই জগতে বাইরের মানুষের প্রবেশ প্রায় অসম্ভব। আবার কোনও সংগ্রাহক চাইতে পারেন, তাঁর কালেকশন বেড়ে উঠুক, বিপক্ষের সংগ্রাহকদের টেক্কা দিয়ে। তাঁরা হয়তো বাধ্য হবেন কিছু সংগৃহীত বস্তু নিয়ে আর্থিক লেনদেন করতে। এই দুই প্রজাতির তুলনা করতে গিয়ে ভাল-খারাপের প্রশ্নে না যাওয়াই ভাল। হয়তো এর বাইরে আরও অন্য ধরনের সংগ্রাহকের কথাও পরে মাথায় আসবে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় তো বটেই, এমনকী গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের সূত্রেও তাঁর দেশবিদেশের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে দেখাসাক্ষাৎ হত, রীতিমতো মেলামেশা ছিল। তাঁর শখের অনেক কিছুই তিনি পেতেন এঁদের কাছে। এক ভ্রমণকারী তিব্বতি ব্যক্তির থেকে অবনীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করতেন ‘দামি দামি পাথর, চাইনিজ জেড, তিব্বতী ছবি, নানারকম ধাতুর মূর্তি’, আবার অনন্ত শীল জহুরি আর তাঁর ছেলের থেকে আদায় করেছিলেন এক বহুমূল্য পান্না।

শিল্পীর সেই ‘পান্নার বাতিকের সময়ে’ আরেকটি মজার ঘটনার কথাও জানা যায়। জব্বলপুরে পাওয়া নানা রকম পাথর, ফসিল নিয়ে হঠাৎই একজন জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হন একদিন। পাথর-টাথর দেখিয়ে চলে যাবার পর, অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন, সমরেন্দ্রনাথের ছোট নাতনি মুখে কী যেন একটা নিয়ে খেলা করছে। মুখ খুলিয়ে দেখেন, সেই লোকটির ফেলে যাওয়া বাদামের মতন গড়নের একটি পাথর, ‘তার গায়ে একটি মৌমাছি দুটি ডানা মেলে বসে আছে।’ পরদিনই তিনি পাথরটি বসিয়ে নেন আংটির ওপর।

সৌজন্যে: বিশ্বরূপ গাঙ্গুলি

দামি পাথর থেকে ফসিল। হয়তো এরই মাঝে কোনও একটা সময়ে পুরনো বা শুকিয়ে যাওয়া গাছের ডাল বা গুঁড়ির টুকরোয় প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত আকৃতি অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে— এবং তা-ই দিয়ে নানা রকম ছোট-বড় ভাস্কর্য তৈরি করা শুরু করেন। নাম দেন ‘কুটুমকাটাম’। একদিন নমিতার এনে দেওয়া একটি ‘ভাঙা ঝাড়ের কলম’ থেকেই জন্ম হয় তাঁর প্রিয় ‘ফটিকরানী’-র। ‘ওডিকোলনের একটা বাক্স, সামনেটায় কাঁচ দেওয়া, তাকে শুইয়ে দিলুম সেই কাঁচের ঘরে, বললুম, ‘এই নাও আমার ফটিকরানী ঘুমাচ্ছে।’’

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রহ করার ‘বাতিক’ নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন।

‘আর্টিস্ট হচ্ছে কলেক্টর, সে এটা ওটা থেকে সংগ্রহ করে সারাক্ষণ, সংগ্রহেই তার আনন্দ। রবিকা বলতেন, ‘যখন আমি চুপ করে বসে থাকি তখনই বেশি কাজ করি।’ তার মানে, তখন সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। চেয়ে আছি, ওই সবুজ রঙের মেহেদি-বেড়ার উপর রোদ পড়ছে। মন সংগ্রহ করে রাখল, একদিন হয়তো কোনো কিছুতে ফুটে বের হবে। এই কাঠের টুকরোটি যেতে যেতে পথে পেলুম, তুলে পকেটে পুরলুম। বললে তো ঝুড়ি ঝুড়ি কাঠের টুকরো এনে দিতে পারে রথী ভাই এখখুনি। কিন্তু তাতে সংগ্রহের আনন্দ থাকে না। এমনি কত কিছু সংগ্রহ হয় আর্টিস্টের মনের ভাণ্ডারেও। এই সংগ্রহের বাতিক আমার চিরকালের।’ (‘জোড়াসাঁকোর ধারে’, পৃ. ৮৪)

লক্ষণীয়, বস্তু সংগ্রহ করার কথা বলতে বলতে তিনি অনায়াসে চলে যাচ্ছেন আরও অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ধারণার দিকে। সংগ্রহ করার অর্থ যে শুধুই স্পর্শনীয় বা ট্যাঞ্জিব্ল বস্তুতে সীমিত থাকছে তা নয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই সব অভিজ্ঞতা জমিয়ে রাখার কথাও তিনি বলছেন। সেই অনুভূতি সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া কিছুটা স্বক্রিয় হলেও, তার বেশিরভাগটাই অক্রিয় বা অবচেতন অবস্থায় হতে থাকে। বেঞ্জামিনের সাথে অবনীন্দ্রনাথের সরাসরি তুলনা করা যায় না ঠিকই, কারণ বেঞ্জামিন মন্তব্যটি করছেন মার্ক্সীয় বস্তুতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, আর অবনীন্দ্রনাথ মূলত ভাবছেন নান্দনিকতার দিক থেকে। কিন্তু শিল্পচেতনার সাথে সংগ্রাহকের বাতিকের যে সম্পর্কের কথা অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, তার কি আরও কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যার সূত্র আমরা তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে খুঁজে পেতে পারি?

ফিরে যাওয়া যাক ১৮৯৬ সালে। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, ই বি হ্যাভেল সবে শুরু করেছেন চিত্রকলার পাঠ্যক্রম সংশোধন করার পরিকল্পনা। তাঁর মতে ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষায় পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব ছিল অতিরিক্ত। শুধুমাত্র অন্য দেশ বা অন্য সভ্যতার শিল্প ইতিহাসের অনুকরণ করে যে ভারতে নতুন শিল্প ভাবনার এবং পরিচিতির আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব, তা তিনি বুঝেছিলেন স্পষ্ট। ক্লাসরুম থেকে বর্জিত হল ক্ল্যাসিকাল বহু শিল্পকর্ম এবং তার জায়গায় সংগ্রহ করা হল দেশজ শিল্পের বিবিধ নমুনা। বলা বাহুল্য, এই পদক্ষেপের ফলে হ্যাভেলকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। গুজব রটে যে স্কুলের কালেকশনের বহুমূল্য কিছু কাজ নাকি পার্শ্ববর্তী এক জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অধ্যাপক পার্থ মিত্রের লেখা থেকে জানা যায়, ১৮৯৭-এ হ্যাভেল সংগ্রহ করেন মুঘল শিল্পী ওস্তাদ মনসুরের তিনটি ছবি।

সৌজন্যে: ভারতীয় জাদুঘর (No. R32)

এই তিনটি ছবির মধ্যে একটি খুঁটিয়ে দেখার জন্য হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের হাতে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ধরিয়ে দেন।

‘এ তো সামান্য একটুখানি বকের ছবি নয়, এ যে আসত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি, তার প্রতিটি পালকে কি কাজ। পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালো নখ, তার গায়ের ছোট্ট ছোট্ট পালক…তবে তো আমাদের আর্টে এমন জিনিসও আছে, মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল।’ (‘জোড়াসাঁকোর ধারে’, পৃ. ১২৭-১২৮)

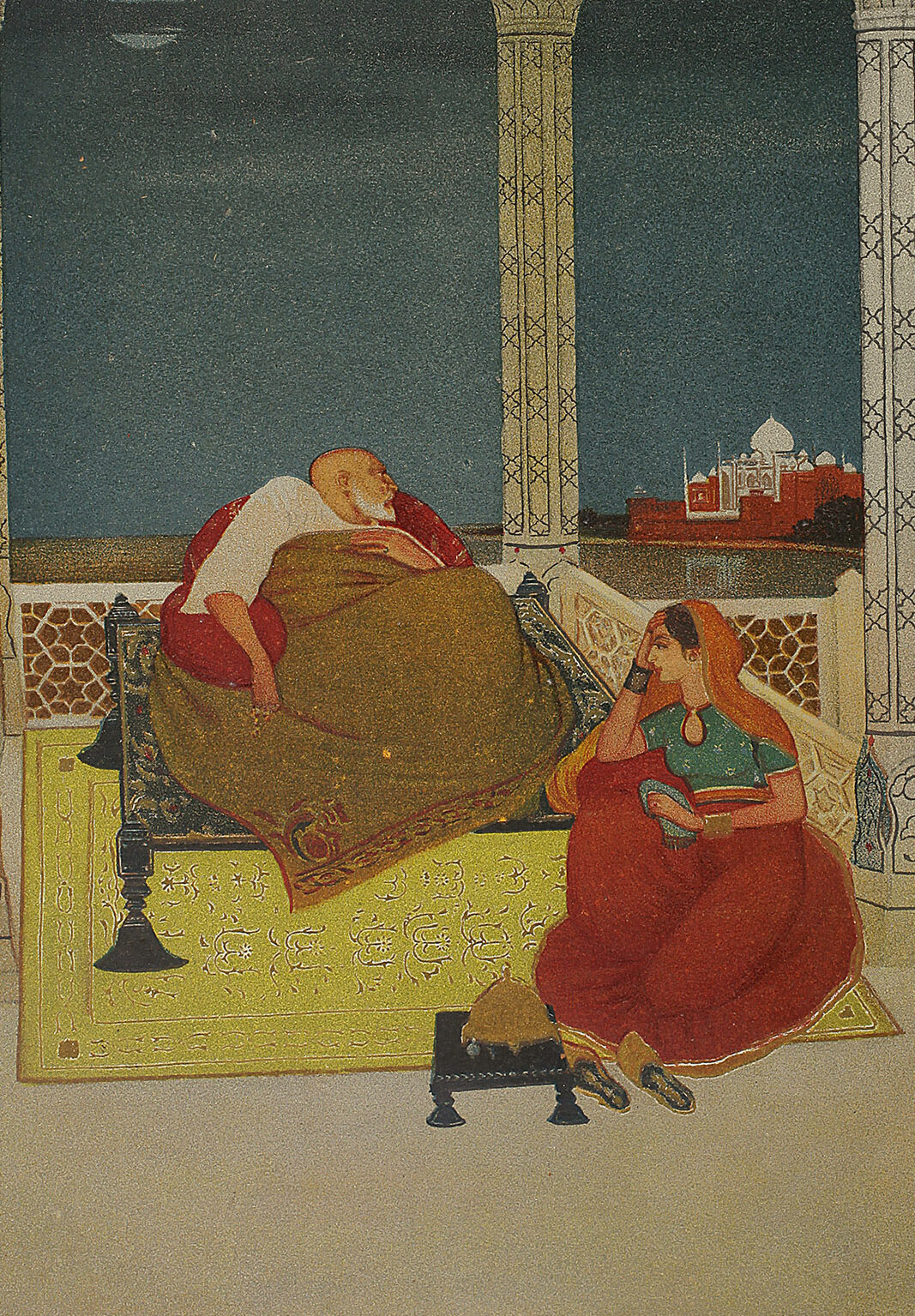

মনসুরের বা অন্যান্য মুঘল মিনিয়েচার ছবির মধ্যে একটি অভাব অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন— তা হল ভাবের। ভারতীয় চিত্রকলাকে নতুন পথে চালনা করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার জন্য দরকার ছিল আরও বহু উপাদান। স্বদেশির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নতুন শতাব্দীর দিকে চেয়ে তিনি যে শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদী পরিচিতি গঠনের আশা করেছিলেন, তা ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্যে সীমিত নয়, গোটা এশিয়া মহাদেশ ব্যাপী। ঘরকুনো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মার্কো পোলোর মতন পর্যটকের মেজাজে অবনীন্দ্রনাথ বাড়িতে বসেই সংগ্রহ করেছিলেন বহু দেশের শিল্পশৈলী, টেকনিক, গল্প, গান, লিপিবিদ্যা, আরও কত কী। কিন্তু ভাব প্রকাশের অনুপ্রেরণা আসে তাঁর অন্তর থেকেই। ‘শাজাহানের মৃত্যু’-র ব্যাপারে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে প্লেগে নিজের মেয়েকে হারানোর বেদনা তিনি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন সেই ছবির মধ্যে। গভীর নীল আকাশ আর মেঘের আড়ালে চাঁদ। বর্ণনা করার চেষ্টা না করাই ভাল।

সৌজন্যে: ড্যাগ

মনসুর বা পাহাড়ি শিল্পীদের থেকে অবনীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেন মিনিয়েচার ছবি আঁকার কায়দা আর ছোট ফ্রেমের মধ্যে নিখুঁত ডিটেলের সাহায্যে সূক্ষ্ম মেজাজের গল্প বলার কৌশল। তাইকান, হিশিদা বা কাতসুতার মতন জাপানি শিল্পী-বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে তিনি তুলি চালানোর নতুন শৈলী আবিষ্কার করেন, এবং জলরঙের ওয়াশ ব্যবহার করা শুরু করেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। অজন্তা গুহাসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বেঙ্গল স্কুলের বহু শিল্পীর মতন তিনিও ফিরে যান এক দেশজ ক্লাসিসিজ্ম-এর দিকে, যা ফুটে ওঠে বিশেষ করে মানুষের শরীর গঠনের ক্ষেত্রে। এছাড়াও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মঞ্চস্থ করা বিভিন্ন ধরনের লৌকিক গান-নাটক-নাচ থেকে তিনি সংগ্রহ করেন এক নতুন ধরনের প্রাণবন্ত ছন্দ।

তবে সংগ্রহ করেই যে শিল্পীর কাজ সম্পন্ন হয় তা নয়। তাঁকে খুঁজে নিতে হয় তাঁর শিল্পের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ব্যক্তিগত অর্থ এবং প্রতীকতা। মূল ছবি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সংগৃহীত অংশগুলি পরিবর্তিত মানে-সমেত পুনঃপ্রবেশ করে এক নতুন, স্বাধীন শিল্পকর্মে।

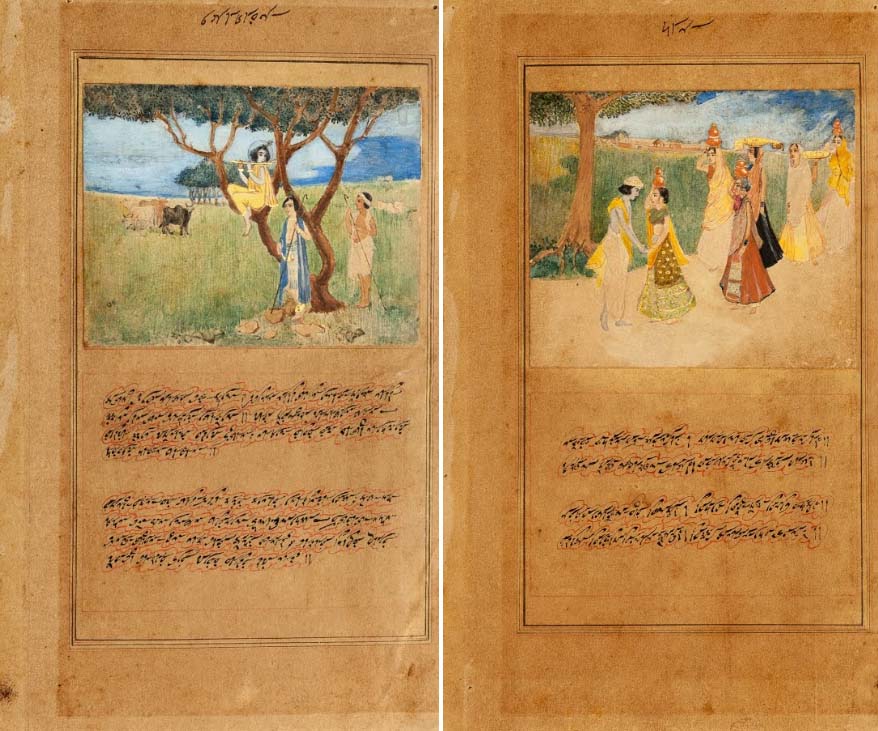

সৌজন্যে: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলকাতা, রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি কালেকশন

১৮৯৫-’৯৮-এ আঁকা অবনীন্দ্রনাথের ‘কৃষ্ণলীলা’র ছবিতে যেমন আমরা দেখতে পাই পারসিক কায়দায় বাংলা লেখা, মিনিয়েচার স্টাইলে ছবি আঁকা, আর ইউরোপীয় মধ্যযুগের সচিত্র পাণ্ডুলিপির মতন করে পৃষ্ঠা গঠন। কিন্তু এই তিনটি জিনিস কীরকম আলাদা-আলাদাই রয়ে যাচ্ছে, সম্মিলিত ভাবে নতুন একটি শিল্পকর্মকে উপলব্ধি করার আনন্দ দিচ্ছে না। অতএব আক্ষরিক অর্থে সংগ্রাহক প্রাধান্য পেয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা যদি ১৯২৯-’৩০-এ আঁকা অবনীন্দ্রনাথের ‘আরব্য রজনী’ সিরিজের ছবিগুলো দেখি, সেখানে এই সংমিশ্রণ হচ্ছে অনেক সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

সৌজন্যে: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলকাতা, রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি কালেকশন

ক্যানভাসটিকে (কাগজেই আঁকা যদিও) ভাগ করে নেওয়া হয়েছে দু’ভাগে। উপরের অংশে নুরুদ্দিনের বিবাহযাত্রার ঘনঘটা চলছে আর নীচের অংশে দেখানো হচ্ছে খেটে-খাওয়া মানুষদের সাধারণ শ্রমের জীবন। চোখে পড়ছে ইউরোপীয় মধ্যযুগের সং, আরব দেশের মতন জামা-কাপড়, পূর্ব এশীয় দেশের মতন রংচঙে তাঁবু। আকাশের গাঢ় নীল রঙের বৈপরীত্যে যেন ঝলমল করছে সব কিছু। শিল্পী নিজের নাম সই করেছেন আরব কায়দায় লেখা বাংলা হরফে।

কোথাও যেন মনে হচ্ছে না, এই বিভিন্ন সংগৃহীত উপাদানগুলি আলাদা আলাদা দেশের বা সভ্যতার শিল্প থেকে নিয়ে বসানো। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তিতে তারা সম্মিলিত হয়েছে এক নতুন, স্বাধীন শিল্পকর্মে। ছবিটি প্রথমবার দেখলে কখনওই মনে হবে না সেটি নানা ধরনের শিল্পশৈলীর যোগফল। প্রথমেই কানে বাজবে দেশ বিদেশের ঢাকঢোলের শব্দ, ভেঁপুর সুর। তারপর কৌতূহল হতে পারে উপলক্ষ বা বিবাহযাত্রায় উপস্থিত বিভিন্ন দেশের মানুষদের ব্যাপারে; অথবা উপরের ভাগ আর নীচের ভাগের মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে।

‘আর্টিস্ট হচ্ছে কালেক্টর’— এই মন্তব্যটির একটি সম্ভাব্য অর্থ মাথায় রেখে অবনীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে তাঁর কিছু শিল্পকর্ম দেখবার চেষ্টা হল এই প্রবন্ধে। হয়তো পরে কোনও সময়ে কালেক্ট করার আর্ট, অর্থাৎ সংগ্রহ-শিল্প নিয়ে ভাববার বা লেখবার সুযোগ হবে।