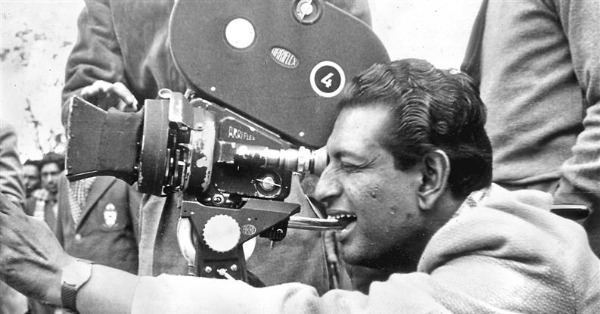

বেশ কিছু সমালোচকের মতে, সত্যজিৎ খুবই ভাল গল্প বলতে পারতেন। এ-কথাটা মূলত তাঁর চলচ্চিত্রের আখ্যানরূপের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে একটু খতিয়ে দেখলে, ওই কথাটা হয়তো সামান্য পরিমার্জনা করতে হতে পারে। উনি গল্প বলতেন ঠিকই, কিন্তু সহজ-সরল আখ্যানরূপে সবসময় আস্থা রাখতেন না। বরং কাহিনির সোজাসাপ্টা পথ থেকে সরে এসে, সত্যজিৎ ভাবনার পরিমণ্ডলে বিচরণ করতে পছন্দ করতেন।

‘পথের পাঁচালী’র ক্ষেত্রে ঘটনাপ্রবাহ কিন্তু সরলরেখা অনুযায়ী এগিয়ে চলে না। ঘটনা একের পর এক না এসে, একের উপর এক বাড়তে থাকে, অনেকটা পিরামিডের মতো। এতে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং ভয়াবহতা চিহ্নিত হতে থাকে। এছাড়া বিভূতিভূষণের উপন্যাসের এক ধরনের অসংলগ্ন বিবরণও (rambling) চলচ্চিত্রটির মধ্যে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ সত্যজিতের রূপান্তরে কাহিনি সবসময়ে মুখ্য নয়; তার জায়গায় চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটির একান্ত নিজস্ব উপাদানের প্রয়োগ ঘটিয়ে, পরিচালক সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। রাগ পটদীপে বাঁধা তারসানাইয়ের মূর্ছনা যেমন হরিহর-সর্বজয়ার আর্তচিৎকারকে ছাপিয়ে আমাদের নাড়িয়ে দেয়, পুকুরের জলের উপর বিচিত্র পোকার আনাগোনা যেমন এক নান্দনিক দৃশ্যকাব্য তৈরি করে, ঠিক তেমনই গ্রাম্য যাত্রাপালার দৃশ্যসমূহ এক অপস্রিয়মাণ অতীতকে সংবেদনশীল আঙ্গিকে উপস্থাপনা করতে সচেষ্ট হয়।

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিটিতে গল্পের চেয়ে আঙ্গিক অনেক বেশি অনুরণনপূর্ণ। এর চিত্রনাট্য কিছুটা ‘Rondo’ নামক একটি সাঙ্গীতিক আঙ্গিকের মতো— যেখানে আলাদা আলাদা উপাদান, ছাড়া-ছাড়া ভাবে, বারবার প্রযুক্ত হতে থাকে। মনীষার সঙ্গে ব্যানার্জি, ইন্দ্রনাথ এবং অশোক, শংকর এবং অনিমা— সমান্তরাল ভাবে এই আদান-প্রদানগুলো দৃশ্যমান হয়। ক-খ-গ-ঘ, তারপর ক-ঘ-খ-গ, তারপর গ-খ-ঘ-ক— মনে হয় যেন অদ্ভুত মায়াজাল বোনা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রকমের শব্দপ্রয়োগ, এই শিল্পকর্মকে আরও কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছে।

অর্থাৎ এমন একটি ছবি, যা কাহিনির বাইরে গিয়ে এমন কিছু মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে, যা আজও ভাবায়, বিমূর্ত কিছু চিন্তায় আমাদের নিমজ্জিত হতে সাহায্য করে।

১৯৬২-তে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবি বহুবার আলোচিত হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের পছন্দের এই চলচ্চিত্র আদৌ গল্পনির্ভর নয়। এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের ছবি (প্রায়), আর এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের ঘটনা। অনেকটা ‘হাই নুন’-এর মতন। কিন্তু চিত্রনাট্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে পরিবেশ, পরিপার্শ্ব আলাদা তাৎপর্য পেয়েছে। আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা, সেইসঙ্গে ব্যানার্জি-মনীষার দোদুল্যমান আলাপচারিতা; নেপালি বাচ্চা ছেলেটির গান যেম গ্রিক কোরাসের রূপান্তর; লাবণ্যর গান (‘এ পরবাসে রবে কে’) যেন সেই মুহূর্তের দ্বিধাপন্নতার বহিঃপ্রকাশ— এই উপাদানগুলি এক ভাবনার জগৎ তৈরি করে, যা কিনা বিমূর্ত চিন্তার চলাফেরার স্থল। সর্বোপরি, বিমূর্ত দর্শনের বাইরেও এই চলচ্চিত্রটিতে উচ্চবিত্ত মানুষকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে; তাদের রীতি, নীতি, আদবকায়দার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। এবং সমালোচনার দৃষ্টিতেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। যদিও ব্যানার্জিকে সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশূন্য একজন মানুষ বলে মনে হয়নি। তাঁর কণ্ঠে পরিশেষের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তের সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ কে ভুলতে পারে? ‘আজকে এই romantic surroundings-এ তোমার হয়তো মনে হচ্ছে যে love is the most important thing in the world, কিন্তু কলকাতায় ফিরে গিয়ে যদি তোমার কখনও মনে হয় যে প্রেমের চেয়ে security-টাই বড়; কিংবা security-র থেকেও একটা প্রেম grow করতে পারে, তাহলে জানিও, কেমন?’

অর্থাৎ এমন একটি ছবি, যা কাহিনির বাইরে গিয়ে এমন কিছু মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে, যা আজও ভাবায়, বিমূর্ত কিছু চিন্তায় আমাদের নিমজ্জিত হতে সাহায্য করে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’র চলচ্চিত্রায়নে সত্যজিৎ আখ্যানরূপকে বেশ খানিকটা দুমড়ে-মুচড়ে, থেঁতলে, পিষে এক নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্ধার্থের ভাবনার জগৎকে দেখানো হয়েছে। সিদ্ধার্থ চিকিৎসা-অধ্যয়ন করতে করতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ কিছু মুহূর্তে তার Anatomy-র জ্ঞান তার দৃষ্টিকোণ এবং বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করতে থাকে। এতে যেমন এক ধরনের সরসতা তৈরি হয়, তেমনই কিছুক্ষেত্রে সমাজের তীব্র ব্যঙ্গের ছবি উঠে আসে। আবার কিছু দৃশ্যে, যখন চরম বিপত্তি বা অপ্রত্যাশিত ধাক্কার সম্মুখীন হয় কেন্দ্র-চরিত্র, তখন দৃশ্য negative হয়ে যায়। এছাড়া একাধিকবার আখ্যানকে বিচ্ছিন্ন করে, ‘ফ্ল্যাশব্যাক’ বা ‘ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড’ প্রয়োগ করা হয়। সেই সঙ্গে স্বপ্নদৃশ্যের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ এই ছবিকে আরও শৈল্পিক করে তোলে। সিদ্ধার্থের বোন, যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো শরীরকে ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে না, সেই বোন হঠাৎ নার্সের বেশে আবির্ভূত হয়— যে বেশে একজন পরিচিত যৌনকর্মীকে পূর্বে দেখা গিয়েছিল। আবার অন্য দৃশ্যে, সিদ্ধার্থের মাথা কাটা যাওয়ার প্রক্রিয়া দেখা যায় গিলোটিনের সাহায্যে। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত, অথচ প্রতিবাদ করতে পিছুপা নয়। কিছুটা পুরুষতান্ত্রিক সে (‘বিবাহ বন্ধন মানেই পবিত্র সম্পর্ক, যৌনকর্মী মানেই অপাংক্তেয়!’) আবার কিছুটা খোলা মনের মানুষ। এই সবটা নিয়ে সিদ্ধার্থ। বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক এবং কিঞ্চিৎ স্বাধীনচেতা একটি চরিত্র।

এই ছবি ঘটনাবহুল, কিন্তু এর আখ্যানরূপ কখনওই সরলরেখা অবলম্বন করে না। বরং চিত্রগ্রহণে এবং সম্পাদনায় অভিনবত্ব প্রায়ই উঁকি মারতে থাকে। অন্তিম দৃশ্যের সেই বিরল পাখির ডাকটাও এক শৈল্পিক অনিশ্চয়তাকেই স্বীকৃতি দেয়।

আমার মতে, ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এখানে, সমান্তরাল ভাবে, তিনটি ঘটনাপ্রবাহকে দেখানো হয়েছে। একদিকে মির্জা সাজ্জাদ আলি এবং মির রশন আলি দাবা খেলেই চলেন; অন্যপ্রান্তে, ওয়াজিদ আলি শাহ এবং জেনারেল উট্রাম আউধ প্রদেশটির রাজত্ব নিয়ে টানাটানি করতে ব্যস্ত। এ ছাড়া, তদানীন্তন কালের লখনউ-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণও চোখের সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। এই structure-কে বহুমস্তকধারী (বা hydra-headed) বলা যেতে পারে।

এছাড়া, যখন অন্তিম দৃশ্যে ‘গোরি পল্টন’ শহরে ঢুকে পড়ে, তখন সেই সৈন্যবাহিনীর পদাতিক, ঘোড়া, হাতি প্রভৃতিকে দেখে মনে হয়, ‘সে কী, দাবার ঘুঁটিগুলি কি উঠে এসে খেলোয়াড়দের গ্রাস করতে চলেছে?’ সেইসঙ্গে, ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শেকল পরিয়ে দিল ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

এই ছবিটিকে খুব নির্মমভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল। দৃশ্যগ্রহণের সাধারণ মানের শট-বিভাজন, ক্যামেরার কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত বিচরণ, সম্পাদনার সূক্ষ্মতাবিহীন চেহারা—এইসবের প্রতি সমালোচকদের কটাক্ষ অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু এই ছবির দৃশ্যবিন্যাসের অভিনবত্বকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। সত্যজিৎ প্রেমচাঁদের মৌলিক কাহিনিকে বেশ খানিকটা পরিবর্তন করে, চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। মির এবং মির্জার দাবা খেলা যেন এক অর্থে তৎকালীন জমিদার পরিবারদের রাষ্ট্র সম্পর্কে উদাসীনতার প্রতীক, আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই নিরন্তর দাবা খেলা আসলে ভারতবাসী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাতের ব্যঞ্জনাত্মক উপস্থাপনা। সত্যজিতের ছবিতে নানারকমের প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে এক সমান্তরাল ঘটনাপ্রবাহ অন্য এক কূটনৈতিক লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে উপস্থিত থাকাটা, খুব একটা দেখা যায় না। সেই অর্থে, এই ছবির চিত্রনাট্যকে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বললে ভুল হবে না।

এর প্রারম্ভিক ভাগে অ্যানিমেশনের প্রয়োগ এবং সেইসঙ্গে নেপথ্য ধারাভাষ্য (অমিতাভ বচ্চন), মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটকে বর্ণনা করতে সাহায্য করে। গল্পের পেছনে যে গল্প এবং ইতিহাস, তা এই জায়গায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে পরিচালক যেন গবেষক, গভীরভাবে ভারতীয় ইতিহাসের এক হৃদয়বিদীর্ণ অধ্যায়কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছেন।

এই ছবিতেও পরিপার্শ্ব ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লখনউ শহরের নিজস্ব চরিত্র উঠে এসেছে এখানে, দৃশ্যে এবং শব্দে। আজানের শব্দ ভেসে আসে, পায়রার ডাক শোনা যায়; ঘোড়ার গাড়ি, ছোটদের হইহুল্লোড়— পরিবেশকে অনুরণনপূর্ণ করে তোলে। যেমন শহরের বিশিষ্ট স্থাপত্যশৈলী দৃশ্যমান হয় মাঝেমধ্যে, সেইসঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোর দৃশ্য যেন সত্যজিতের নিজস্ব অতীত থেকে আনয়ন করা আত্মজীবনীমূলক একটি সংযোজন বলে মনে হয়।

ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে, কবিতা এবং গান প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এই চলচ্চিত্রেও উর্দু কবিতা এবং তার ইংরেজি অনুবাদকে যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হয়েছে। এইসব মুহূর্তে, কাহিনীর অগ্রগতিকে গৌণ করে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে যত্নসহকারে দৃশ্যায়িত করা হয়েছে।

‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ নিঃসন্দেহে একটি অভিনব সৃষ্টি এবং এই ছবির আঙ্গিক অনায়াসে প্রমাণ করে দেয় যে সত্যজিতের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নিটোল গল্প বলা নয়।

‘ঘরে বাইরে’ আর একটি ছবি, যাকে নিয়ে অনেক বিতর্ক, অনেক সমালোচনা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মূল উপন্যাস নিয়েও অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন গিওর্গি লুকাচ, একজন প্রখ্যাত মার্ক্সিস্ট দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানী। এই ছবির বিষয়বস্তু যথেষ্ট গোলমেলে এবং এর চলচ্চিত্রায়নে সত্যজিৎ কতটা সফল, এই আলোচনায় ঢুকছি না। এই চলচ্চিত্রটিতেও একটা discursive পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে, একাধিক জায়গায়। আরম্ভেই নেপথ্যকন্ঠে শোনা যায় বিমলার স্বগতোক্তি। সে আগুনের মধ্যে দিয়ে এসেছে, তা সে ব্যক্ত করে। এই শুরু অনেকাংশে অ্যালাঁ রেনে-র ‘হিরোশিমা, মন আমুর’-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে বোঝা যায় যে এই চলচ্চিত্রের কাহিনি একাধিক মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত করা হবে। কখনও বিমলা। কখনও নিখিলেশ। কখনও সন্দীপ। যেমন ছিল মূল উপন্যাসটিতে। তবে, সত্যজিতের চলচ্চিত্রায়নে, কিছু জায়গায় ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে, গল্প নয়। নিখিলেশ-বিমলার অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্য, যা কিনা বিলম্বিত লয়ে চিত্রিত হয়েছে, একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ, তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসে। এ যেন একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ। সেইসঙ্গে, সন্দীপের বক্তৃতার খুঁটিনাটিও রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিশ্লেষণের মধ্যেই পড়ছে; কিছুক্ষণের জন্য আখ্যানের এগিয়ে চলাকে থামিয়ে অন্যদিকে চলে গেছেন পরিচালক।

এই ছবিতেও তদানীন্তন কালকে যত্নসহকারে পুনর্সৃষ্টি করা হয়েছে: পোশাক, দেশলাইয়ের বাক্স, সিগারেট, বৈঠকখানার আসবাবপত্র (শোনা যায় কালীঘাটের হালদার-বাড়ি থেকে বহু জিনিস আনা হয়েছিল স্টুডিওতে) এবং মুসলমান-পট্টির চেহারা সবই খুব বিচার বিবেচনা করে উপস্থাপনা করা হয়েছে। শুধু পরিবেশ নয়, যুগের হাওয়াকেও তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে ‘ঘরে বাইরে’ ছবিতে। তৎকালীন যুগের চিন্তাধারা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বিদেশি বস্ত্র পরিহার করার অর্থনৈতিক পরিণতি প্রভৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, কিঞ্চিৎ ত্রুটিপূর্ণ হলেও, একটা সৎ চেষ্টা যে আছে তা সুস্পষ্ট; একটি রাজনৈতিক বিতর্ককে তুলে ধরবার প্রয়াসকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

চ্যাপলিন যেমন ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ ছবিটির কাহিনিকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ না করেই, ছবির সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন (পরিশেষের সেই অবিস্মরণীয় বক্তৃতার পর হিঙ্কেল-রূপী ইহুদি নাপিতের কী হল, তা দেখানো হয়নি), ঠিক তেমনই বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে, সত্যজিৎ গল্পটা শেষ অবধি না বলে, ছবির সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ ছবিটির প্রথম গল্পের ক্ষেত্রে, যখন শেষে রেলস্টেশনে নায়িকা, বিধ্বস্ত অবস্থায় নায়কের সামনে উপস্থিত হয়, তখন নায়কের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, সে তার ঘুমের ওষুধ চেয়ে বসে। নায়ক হতবাক হয়ে দেখে যে, নায়িকার চাওয়ার মধ্যে এক করুণ বিলাপ প্রকাশ পায়। ছবি শেষ হয় এক অদ্ভুত সম্ভাবনাময় অনিশ্চয়তার মধ্যে; এক বিচিত্র ambiguity-র মাঝে। এর পর কী হতে পারে, আমরা জানি না, পরিচালকও জানেন না। কিন্তু এই ‘rupture’-এর মাধ্যমে, ওই মুহূর্তটির ব্যঞ্জনা সহস্র সম্ভাবনা উন্মোচিত করে দেয়।

‘চারুলতা’র শেষটিও গল্পের উৎকর্ষের জায়গাকে ছাপিয়ে দর্শনের দিকে ইঙ্গিত করে। চারু আর ভূপতির হাত একে অপরকে স্পর্শ করার আগেই, মুহূর্তটিকে স্থির করে দেওয়া হয়। এর পরে কী ঘটবে, সেটা অতটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কিন্তু এই মুহূর্তের অংশীদার চারু, ভূপতি, বাতি হাতে ভৃত্য এবং বারান্দা, বাড়ি, পৃথিবী। সম্পর্কটি কি ভেঙে গেছে? চারু কি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলবে? ভূপতি কি ফেটে পড়বে? না কি নিজের অক্ষমতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করবে? শেষের এই জাদুর মাধ্যমেই কি সত্যজিৎ নারী-স্বাধীনতার এক নিগূঢ় তত্ত্বায়নকে উপস্থিত করতে পারলেন? নারীর বাসনা যে বাস্তব এবং প্রয়োজনীয় এই তত্ত্বায়ন কি করা গেল চলচ্চিত্রের ভাষায়? হয়তো।

পরিশেষে একটা কথা বলা বাকি থাকে। চলচ্চিত্রে কাহিনিই সবসময় মুখ্য নয়। বরং কাহিনির ফাঁকফোকর দিয়ে যদি দর্শন উঁকি মারে, কিংবা গল্প বলতে গিয়ে পরিচালক যদি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান, তাহলে সেই চলচ্চিত্র অনেক সময়, আরও আকর্ষক হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে চলচ্চিত্র-প্রেমীর কাছে। সত্যজিৎ কিন্তু খুব একটা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাহিনি থেকে বেরিয়ে আসেননি। তিনি তারকভস্কি বা প্যারাজানভের মতো বিমূর্ত চলচ্চিত্রায়নেও বিশ্বাসী নন। তাঁর প্রত্যেকটা ছবিতে গল্পের একটা রেখা থেকেই যায়।

সেই গল্পের মধ্যে থেকেও, সত্যজিৎ বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। চলচ্চিত্রের একান্ত নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে পেরেছেন। মণি কাউল বা কুমার সাহানির মতো নয়, বরং নিজের তৈরি আঙ্গিকের মাধ্যমে, উনি বিমূর্ত স্তরের ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করতে পেরেছেন। বিষয়বস্তুর থেকে পরিপার্শ্বের বিশ্লেষণে যেতে পেরেছেন; নিজের চলচ্চিত্রকে, গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে গিয়ে, এক বৈচিত্রময় তথা মায়াবী আকার প্রদান করতে পেরেছিলেন।