রামকিঙ্কর বেইজ শুধু একজন শিল্পীর নাম নয়, একটি যুগের নাম বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ছত্র-ছায়ায় বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা এক কিশোরের বেড়ে ওঠা ও তাঁর প্রতিভার বিকাশ অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে হয়েছিল। শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছড়িয়ে থাকা তাঁর সৃষ্টি শান্তিনিকেতনকেও অনেকটা ঋদ্ধ করেছে।

মনে হয়, রামকিঙ্করের অস্তিত্বকে কিছুটা হলেও তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে অনুভব করেছি। ভাস্কর্য এমন এক শিল্পমাধ্যম, যা স্পর্শ করে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। যদিও কিঙ্করদা আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন, কিন্তু আমার সেসব মনে পড়ে না, কারণ আমার তখন খুবই অল্প বয়স। আমার জ্ঞান হওয়ার পর ওঁর কাজ দেখে, আর ওঁর সম্পর্কে নানান গল্প শুনে মানুষটি সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছিল। মাঝে মাঝেই বাবা (শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরী) কিঙ্করদার কথা বলতেন। আমার শিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখেই হয়তো বাবা আরও বেশি করে আমায় কিঙ্করদার কাজ দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অনেক সময় স্কুলের পর বাবা আমাকে কলাভবনে নিয়ে যেতেন। বাবা যখন ক্লাসে ব্যস্ত থাকতেন, আমি আশ্রমের মধ্যে থাকা ভাস্কর্যগুলি দেখে বেড়িয়েছি। ‘কলের বাঁশি’ ভাস্কর্যটির পিছনের অংশের একটি বাচ্চা ছেলের দৌড়নোর ভঙ্গিটা আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। আমরা যে-পাড়াতে থাকতাম, তার পাশেই একটা সাঁওতাল গ্রাম ছিল, তাই এই ভঙ্গি আমার খুব চেনা লেগেছিল। খুব ছেলেবেলাতে এসব দেখে নিজের খেয়ালে মাটি দিয়ে মূর্তি গড়া শুরু করি। অজান্তেই কিঙ্করদার এই সমস্ত মাটির কাছাকাছি কাজগুলি অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কিঙ্করদাকে সামনে থেকে না দেখলেও, তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁকে কিছুটা চিনেছিলাম।

বাবার কাছে শোনা যে, কিঙ্করদা বলতেন, ‘আমার কাছে কাজের ইনভল্ভমেন্টটাই বড় কথা, কাজটা হয়ে গেলে তার আকর্ষণ ফুরিয়ে যায়।’ তাঁর তৈরি অসংখ্য কাজ বিলিয়ে দিয়েছেন। অবহেলায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে অগুনতি কাঁচামাটির কাজ।

বাবার সঙ্গে কিঙ্করদার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে কলাভবনে শিক্ষক হয়ে আসার পর। ছাত্রজীবনে দু’একবার শান্তিনিকেতনে আসা সম্ভব হয়েছিল, সেটা শুধু কিঙ্করদার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহে। বাবার পোর্ট্রেটের হাত ভাল জেনে, কিঙ্করদা স্বেচ্ছায় সিটিং দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিঙ্করদা কলাভবন থেকে অবসর নেওয়ার পর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও দিনকর কৌশিকের আহ্বানে সেই জায়গায় ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে বাবা নিযুক্ত হন। এই সময়ে বেশ কিছু মজার ঘটনা আছে, যা থেকে কিঙ্করদার সরল ও আত্মভোলা শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তখন অ্যান্ড্রুজ পল্লীর বাড়িতে প্রথম এসেছি। কিঙ্করদা আমাদের ঠিকানা জানেন না, উনি একটা রিকশা চড়ে প্রতিটি বাড়ির সামনে হাঁক দিচ্ছেন: ‘শর্বরী, শর্বরী!’ এইভাবে বাবার কাজ দেখতে ওঁর প্রবেশ। আরও একবার ভরদুপুরে একটা এঁচোড় নিয়ে হাজির, সঙ্গে ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তখনই তাঁকে গাছপাঁঠা রেঁধে খাওয়াতে হবে।

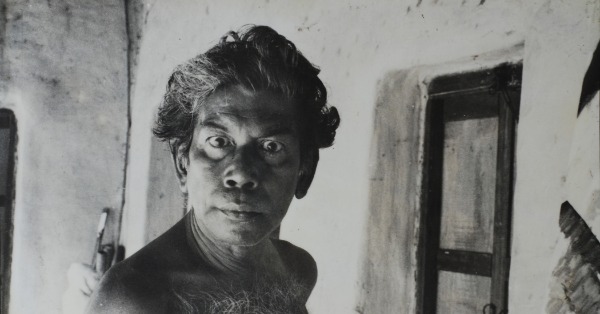

বাবার কাছে শোনা আর এক গল্প— একবার ক্যামেরা নিয়ে বাবা কিঙ্করদার রতনপল্লীর বাড়িতে হাজির হন। কিঙ্করদা তখন একটা ক্যানভাসে অস্থির ভাবে রং চাপাচ্ছেন। বাবা ‘অস্থির’ কথাটা ব্যবহার করেছিলেন তাঁর ভিতরের সৃষ্টির জোয়ারের বিচ্ছুরণ অনুভব করে। লিনসিড অয়েলে গুঁড়ো রং গুলে দু’হাতে দুটো জুতোর ব্রাশ দিয়ে রং চাপাচ্ছেন। হঠাৎ বাবাকে ক্যামেরা হাতে দেখে উৎসাহের সঙ্গে বললেন: ‘কী? ছবি তুলবে?’ পরবর্তী কালে বাবা অনেকবারই বলেছেন, ‘কিঙ্করদা আচমকা লেন্সের দিকে তাকান। ঠিক সেই সময় ক্যামেরার শাটার পড়েছিল বলেই সেই শিহরন-জাগানো গভীর-দৃষ্টি আলোকচিত্র বেঁচে আছে এখনও।’

চিত্রগ্রাহক: শর্বরী রায়চৌধুরী

ছবি সৌজন্যে: শর্বরী রায়চৌধুরী ফাউন্ডেশন

শেষের দিকে কিঙ্করদা রতনপল্লীর বাড়ি ছেড়ে আমাদের পাড়াতে চলে আসেন, তখন বাবার সঙ্গে যাতায়াত আরও বেড়ে ওঠে। বাবার কাছে শুনেছি, উনি খুবই কম কথা বলতেন, কিন্তু অল্প কথায় অনেক গভীরতা ছিল। কিঙ্করদা নিজের শিল্প-সৃষ্টি ছাড়া সংসারের অন্য কিছু নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। এত সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করেছেন, ভাবা যায় না। এমনকী নিজের বেশভূষা সম্পর্কেও একদমই সচেতন ছিলেন না।

একদিকে কাজ করার প্রবল অস্থিরতা, অন্য দিকে আর্থিক অনটনে কাজের যথাযথ উপাদান জোগাড় না হওয়া— এই টানাপড়েনে জয়ী হয়েছে তাঁর সৃষ্টিই। তাঁর এই আত্মপ্রকাশের মাধ্যম শিল্প-সৃষ্টির কাজ কখনও থামেনি। কেবল সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করেছেন, কাজগুলি হয়ে যাওয়ার পর সেগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার আগেই নতুন কাজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ভেসে গেছেন। বাবার কাছে শোনা যে, কিঙ্করদা বলতেন, ‘আমার কাছে কাজের ইনভল্ভমেন্টটাই বড় কথা, কাজটা হয়ে গেলে তার আকর্ষণ ফুরিয়ে যায়।’ তাঁর তৈরি অসংখ্য কাজ বিলিয়ে দিয়েছেন। অবহেলায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে অগুনতি কাঁচামাটির কাজ। প্লাস্টার কিনে সেগুলি ঢালাই করার মতো অর্থের ব্যবস্থা তাঁর ছিল না। দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে নানা উপায়ে একটার পর একটা অবিশ্বাস্য শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়েছে। এইরকম বিরল প্রতিভাবান মানুষের পক্ষেই সম্ভব, নিজের সৃষ্টিশীলতার দ্বারা অতি অল্প পুঁজিতে জীবনের সেরা শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা। কিঙ্করদার কাজের শৈলীর যে বৈচিত্র দেখা যায়, সেটা তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও নিজের জীবনের সংঘর্ষের প্রকাশ। তাঁর জীবন নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পেরিয়েছে, সেটা ওঁর কাজের মধ্যে ধরা দিয়েছে

ছবি সৌজন্যে: শর্বরী রায়চৌধুরী ফাউন্ডেশন

তাঁর কাজের মধ্যে যে-স্পিরিটটা দেখা যায় সেটা খুব বিরল। নিজেকে প্রকাশের তীব্র আকুলতা কাজের মধ্যে গতি বা ফোর্স হিসাবে ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল, অ্যানাটমির সঙ্গে কতটা ইমোশন-এর ভারসাম্য হওয়া দরকার, সেটা বুঝে তিনি কাজ করতেন। এগুলো শিখে হয় না, ভিতর থেকে আসে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বৃহদাকার কাজগুলিতে রি-ইনফোর্সমেন্ট’এর জন্য লোহার শলা কেনার সামর্থ্য না থাকায়, বাঁশের কাঠামো বেঁধে, কাঁকর ও সিমেন্ট সহযোগে নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। তিনি কোনওদিন পরোয়া করেননি, তাঁর কাজ সম্বন্ধে কে কী বলল। তিনি সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেইজন্যই তাঁর কাজকে সবসময় প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। প্রতিকৃতি-ভাস্কর্যে অনন্য কাজ দেখেছি, তার মধ্যে শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটা স্টাডি করেছেন। বার্ধক্যে মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। পিছনদিকে ঘাড়ের হাড়গুলো একটু উঁচু করে দেখিয়েছেন। পাতলা হয়ে যাওয়া মাথার চুল। কত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ওই মহান মানুষটির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু দক্ষতা দিয়ে এই জায়গায় পৌঁছনো যায় না। ভিতরে প্রতিভার একটা দ্যুতি থাকতে হয়। কিঙ্করদার কাজে ওঁর আবেগটা সবসময় প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে দেখে হুবহু নকল করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, বরং মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অভিব্যক্তি ধরার জন্যে প্রয়োজনে মুখের গড়নের কিছু কিছু অংশ একটু অতিরঞ্জিত করেছেন। ছাত্রজীবন থেকে এই সমস্ত কাজগুলো দেখে যে উপলব্ধি হয়েছে, সেটা নিজের কাজে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। তাঁর পরবর্তী শিল্পীদের কাজ দেখেও, কিঙ্করদার কাজের ধারাকে প্রাসঙ্গিক মনে হত বলেই হয়তো তাঁর জীবন-তত্ত্বকেও জানার চেষ্টা করেছি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহত্তম শিল্পীর মতোই সৃষ্টির নেশায় মগ্ন হয়ে কাজ করে গেছেন।

বিশ্বের নানা দেশের শিল্পের সংগ্রহশালা দেখে মনে হয়েছে, কিঙ্করদার শিল্পকর্মের সুসংগঠিত সংরক্ষণাগার হওয়া প্রয়োজন। তাঁর কাজ দেখে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের নিজেস্ব শৈলীতে কাজ করার সাহসিকতা সমৃদ্ধ হবে। আশেপাশের মানুষের জীবনযাত্রা অনেক পাল্টে গেছে, তবুও কিঙ্করদার সৃষ্টিতে ধরা থাকল মাটির কাছাকাছি মানুষগুলোর কথা।