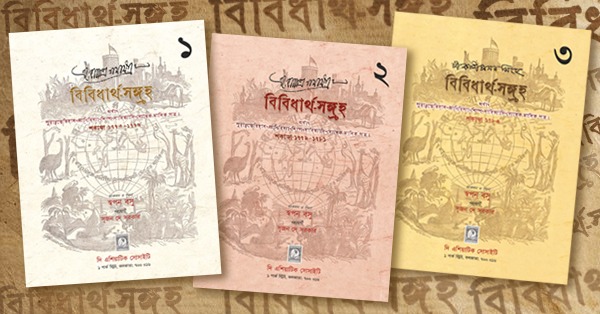

হিসেব মোতাবেক, বর্তমানে যে-বছরটা চলছে, তা হল ১৯৪৭ শকাব্দ। হ্যাঁ, খ্রিস্টাব্দের থেকে এটি পিছিয়ে আছে মেরেকেটে আটাত্তর বছর। বঙ্গাব্দের টুকটাক হিসেব রাখলেও, আমাদের সাল-তারিখের দৈনন্দিন উল্লেখে ‘শকাব্দ’ বিষয়টি একুশ শতকে এসে অনেকটাই আনকোরা হয়ে গেছে। তবে প্রশ্ন জাগতে পারে, হঠাৎ এসব ‘অব্দ’র হিসেব পেড়ে বসলাম কেন? তার কারণ, এই লেখার কেন্দ্রে আছে যে-সাময়িকপত্রটি, সেটির পাতায় প্রকাশের সমস্ত তারিখ উল্লেখ করা হত শকাব্দতেই। ১৮৫১ নয়, আমরা দেখব ১৭৭৩ শকাব্দে প্রকাশিত হচ্ছে ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’। আপনি ভাবছেন, প্রায় দুশো বছরের পুরনো একটা পত্রিকা, এ তো আর তেমন সহজলভ্য নয়, এ-বিষয়ে কোনও মূল্যায়ন পড়ে আপনি কী করবেন! কিন্তু সুসংবাদটি হল, ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’ পড়তে হলে আপনাকে আর কোনও গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা বা মহাফেজখানায় যেতে হবে না। গত বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে দি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করেছে তিন খণ্ডে ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’র সমস্ত সংখ্যার সম্পূর্ণ সংকলনগ্রন্থ।

বিশিষ্ট উনিশ শতক গবেষক স্বপন বসুর সম্পাদনায় ও এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ ফেলো (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক) সৃজন দে সরকারের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে এই বিপুল কর্মকাণ্ডটি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’রপ্রতিটি সংখ্যাকে একত্রিত করে সেগুলোকে হুবহু পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। ১৮৫১ থেকে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উক্ত পত্রিকাটির মোট আশিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব ক’টি সংখ্যাকে প্রতিলিপি সংস্করণের (Facsimile Edition) মাধ্যমে তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে, যা বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র সংকলনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

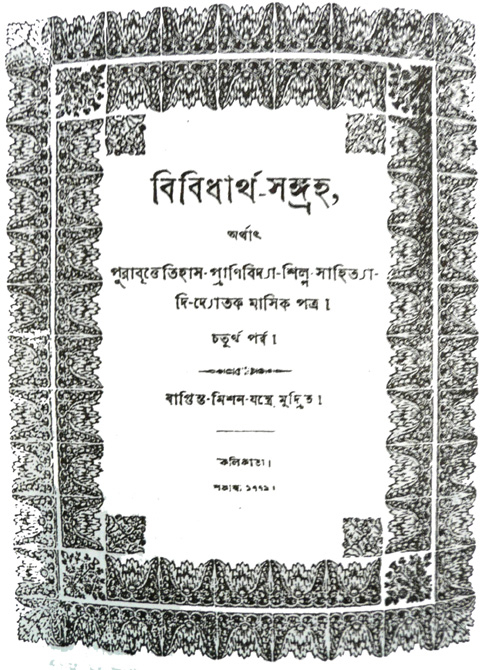

তিন খণ্ডের বিন্যাসটি ঠিক কীরকম? সে-প্রসঙ্গে আসা যাক। ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’রপ্রথম ছত্রিশটি সংখ্যা বেরিয়েছিল বঙ্গভাষানুবাদক সমিতির অর্থানুকূল্যে। ১৮৫৪ খ্রিস্টব্দের শেষদিকে (১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যা) মূলত আর্থিক অনটনেই এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ের এই ছত্রিশটি সংখ্যা স্থান পেয়েছে এশিয়াটিক প্রকাশিত ‘রাজেন্দ্রলাল মিত্র-এর বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র’ শীর্ষক প্রথম খণ্ডে। সরকারি অর্থানুকূল্যে, পত্রিকাটি ঘুরে দাঁড়ায় ও দ্বিতীয়বার এর প্রকাশ শুরু হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ। এবারেও সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পরবর্তী ছত্রিশটি সংখ্যা স্থান পেয়েছে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। অবশ্য এর অন্তর্গত ৭১ নং সংখ্যাটি কোথাও পাওয়া যায়নি, শুধু প্রখ্যাত সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর বাড়ি থেকে এটির প্রথম বারোটি পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয় খণ্ডে সেই খণ্ডিত সংখ্যাটিই স্থান পেয়েছে। আর শেষ অর্থাৎ ‘কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র’ শীর্ষক তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে শেষ আটটি সংখ্যা, যেগুলির সম্পাদনা করেছে ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’র রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ইতিপূর্বে বাংলায় উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছু। তাতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, মুনতাসীর মামুন, স্বপন বসু প্রমুখ গবেষক-সম্পাদকেরা। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রকাশনাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিবেদনের সংকলন। তার ফলে প্রয়োজনীয় কিছু লেখা সংরক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই সমগ্র পত্রিকাটির সব সংখ্যা একত্রিত করে একই মলাটে মুদ্রিত হয়েছে। যার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার প্রয়োজনীয় লেখাগুলি কালের গ্রাসে হারিয়ে গেছে এবং ক্রমাগত যাচ্ছে। মাইক্রোফিল্মিং পুরনো পত্রিকাগুলিকে বাঁচানোর অন্যতম উপায়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সেই সংরক্ষণের কাজ হয়েছে; তবু জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কিংবা পাটুলির সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সে গিয়ে উনিশ শতকের খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও পত্রিকার খোঁজ করলে যখন গবেষককে শুনতে হয় যে সেটি ব্যবহারের অনুপোযোগী বা মাইক্রোফিল্ম দেখার জন্য বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন, তখন গবেষকের উৎসাহ কমে এবং সামগ্রিকভাবেই বাংলা গবেষোণার পরিসর ছোট হতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে স্বপন বসু-কৃত‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’রএই সংকলনটি বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র গবেষকদের কাছে সমকালে ও ভবিষ্যতে একটি অত্যন্ত লোভনীয় এবং বিশ্বস্ত আকর উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

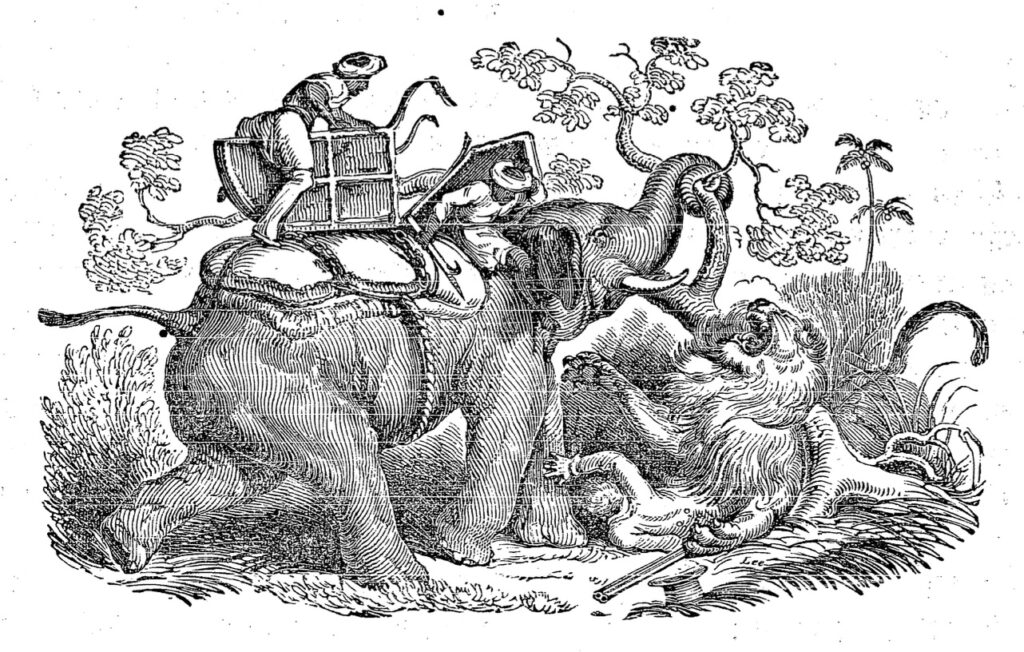

আলোচ্য সংকলনগ্রন্থের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা, তা হল পত্রিকাটির হুবহু প্রতিলিপি সংস্করণ করা হয়েছে, যা ছিল অত্যন্ত জরুরি, কারণ এতে প্রতি সংখ্যায় লেখার পাশাপাশি ছাপা হত বিচিত্র সব ছবি। ‘পশ্বাবলী’, ‘সত্যার্ণব’, ‘তত্ত্ববোধিনী’র পর এটিই বাংলার অন্যতম সচিত্র পত্রিকা। প্রতিলিপি সংস্করণ না করে শুধু প্রতিবেদনগুলির সংকলন প্রকাশ করলে পত্রিকার বিশিষ্টতাটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছত না। এখানেই প্রতিলিপি সংস্করণের সিদ্ধান্ত, পুরো কাজটিকে আরও ‘অথেন্টিক’ করে তোলে।

তবে এই বইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য কিন্তু ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’রসংরক্ষণ নয়; উৎসর্গপত্রেই স্পষ্ট হয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্মের দুশো বছর উপলক্ষ্যে এটি এশিয়াটিক সোসাইটির তরফ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে প্রকাশিত। বস্তুত, তাঁর জীবৎকালেই এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যে-সময়ে রাজেন্দ্রলাল ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’সম্পাদনার দায়িত্ব পান, তখন তিনি ছিলেন এশিয়াটিকের লাইব্রেরিয়ান ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। অর্থাৎ ১৮৫১ বা তারও আগে থেকে এশিয়াটিকের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের যে-সম্পর্ক, তার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা যায়, যখন তিনি ১৮৮৫ সালে সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। এহেন রাজেন্দ্রলাল অনেক বাঙালির কাছেই বিস্মৃত; রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’তে তাঁর সম্পর্কে করা একটি মন্তব্য এই বিস্মৃতিকে আরও উস্কে দেয়— ‘বাংলাভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এইজন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।’

যদিও রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে এক অর্থে খানিক নস্যাৎ করে প্রাগুক্ত সংকলনগ্রন্থটি। কারণ এটি নিছকই একটি সংকলনগ্রন্থ নয়, এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে রয়েছে স্বপন বসু লিখিত শতাধিক পাতার একটি ‘সূচনা’ অংশ। যেখানে ক্রমান্বয়ে আলোচিত হয়েছে পত্রিকাটির সূচনা-ইতিহাস, রাজেন্দ্রলালের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্তি, পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রচারসংখ্যা, বিঘ্নসংকুল যাত্রাপথ, লেখকগোষ্ঠী, সমকালীন অন্যান্য পত্রিকার প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়। শুধু সম্পাদক নয়, গদ্যকার হিসেবে রাজেন্দ্রলালকে বারংবার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই অংশে। সর্বোপরি এতে রয়েছে সম্পাদক রাজেন্দ্রলালের সমস্ত রচনার তালিকা। এর মধ্যে যে-রচনাগুলি তাঁর স্বনামে প্রকাশিত নয়, সেগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রে যথাযথ প্রমাণ পেশ করেছেন সম্পাদক। এমনকী রাজেন্দ্রলালের যে-লেখাগুলি পরবর্তীকালে বই হিসেবে বেরিয়েছে, সেগুলির কতখানি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা থেকে বদলেছে, তারও বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে ভূমিকা অংশে। এই সমস্ত তথ্যের ত্রুটিহীন বিস্তৃত বিবরণে যারপরনাই চমকিত হতে হয়। সম্পাদক ও তাঁর সহকারীর তথ্যনিষ্ঠা ও বিশেষজ্ঞতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। এই বই আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে পুস্তানিতে রাজেন্দ্রলালের অপ্রকাশিত ডায়েরির অংশবিশেষের ব্যবহারে।

বিবিধার্থের এই সংকলনগ্রন্থটি গবেষক মননকে চূড়ান্ত তৃপ্তি দেয় বটে, কিন্তু অতিদীর্ঘ ‘সূচনা’ অংশটি একইসঙ্গে ক্লান্তও করে পাঠকসত্তাকে। তথ্যের নিখুঁত-নিরেট বিন্যাস অনেক সময়েই বড্ড ‘কেজো’ কথার ফিরিস্তির মতো শোনায়, রুদ্ধ হয় পাঠের গতি। তা সত্ত্বেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বহু দুর্লভ তথ্য (অনেকক্ষেত্রে প্রতিলিপি প্রমাণ-সহ) খুব অক্লেশে পাওয়া যাবে এই সংকলন থেকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লিখিত হয়েছে অতি যত্নে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে। এমনকী পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত শেষ আটটি সংখ্যার প্রতিলিপি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে; যার গোড়ায় রয়েছে একটি ভিন্ন সূচনা অংশ। সেখানে বারংবার বলা হয়েছে সম্পাদক হিসেবে কালীপ্রসন্নের ব্যর্থতার কথা। এই ব্যর্থতা সংকলক ও তাঁর সহকারীকে এতটাই প্রভাবিত করেছে যে, তৃতীয় খণ্ডের ‘ব্লার্ব’ অংশেও বিবিধার্থ-র প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পেছনে কালীপ্রসন্নকে দায়ী করা হয়েছে। এ-কথা হয়তো ঠিক যে, কালীপ্রসন্নের হঠকারিতা ও বেপরোয়া মনোভাবে পত্রিকার মান পড়ে গিয়েছিল। বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি, শিরোনামহীন ছবি, কঠিন ভাষার ব্যবহার ইত্যাদির কারণে জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল অনেকটাই। কিন্তু সঙ্গে এও মাথায় রাখা উচিত, যখন কালীপ্রসন্ন এই পত্রিকা সম্পাদনায় হাত দেন, তখন তিনি সদ্য কুড়ি। জোড়াসাঁকোর এই তরুণ তখন নাটক লিখছেন, মাইকেল মধুসূদনকে তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভায় ডেকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন, কৌতুকে ভরা রঙিন মন নিয়ে লিখছেন ক্ষুরধার নকশা। এমন প্রতিভাবান অথচ অনভিজ্ঞ তরুণের সঙ্গে তিরিশোর্ধ্ব স্থিতধী-প্রজ্ঞাবান রাজেন্দ্রলালের তুলনা চলে না। কাজেই কালীপ্রসন্নের কাঁচা হাতের সম্পাদনার প্রতি সংকলক স্বপনবাবু আরেকটু কম অপ্রসন্ন হতে পারতেন বলেই মনে হয়।

বিশেষ করে যেটির কথা না বললেই নয়, সেটি হল ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’র সূচি। ১৪১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’র (১-৪ সংখ্যায়) ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ রচনাপঞ্জী’ এই শিরোনামে উক্ত পত্রিকাটির একটি সূচি প্রস্তুত করেন অশোক উপাধ্যায়। বলাই বাহুল্য, তথ্যের অভাবে সেই সূচির বেশ কিছু জায়গায় ধারাবাহিকতা ছিল না। এশিয়াটিক প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থে সেই ফাঁক পূরণ হয়েছে সৃজন দে সরকার নির্মিত পৃথক বিষয়সূচি ও চিত্রসূচিতে। সংকলনগ্রন্থ থেকে পত্রিকাটির যে-কোনও বিষয় ও চিত্র খুঁজে পেতে এই সূচিটি অত্যন্ত কার্যকরী; কিন্তু প্রতিটি খণ্ডের সূচনায় প্রতিলিপি সংস্করণে উল্লিখিত সূচিটিও যুক্ত করা হয়েছে। তবে পাশাপাশি দুটি সূচির উল্লেখ অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, এশিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষণে, স্বপন বসু ও সৃজন দে সরকারের সম্মিলিত প্রয়াসে সংকলিত এই গ্রন্থ সমকালীন সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রকাশনা। এটি বাংলা গবেষণার পরিসরকে যেমন প্রশস্ত করে, তেমনই ‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’কে একটি পাকাপোক্ত সংরক্ষণের দিশা দেখায়; বাঙালি মননে রাজেন্দ্রলালের স্মৃতিকে করে তোলে সজীব ও দীর্ঘমেয়াদি। বইটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে মনে হয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাকে নিয়ে হওয়া কোনও সংগ্রহশালায় যেন এসে পড়েছি, যেখানে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ও দুর্লভ তথ্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্মোহভাবে পেশ করা হয়েছে। বইটি যে আপনার জ্ঞান-পিপাসাকে মেটাবে তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা গেলেও, উনিশ শতক বিষয়ে আপনার চিন্তা-চেতনাকে এটি আদৌ উস্কে দেবে কি না তা বোধহয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে!

‘বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ’ (তিন খণ্ড)

সংকলন ও সূচনা: স্বপন বসু, সহযোগী: সৃজন দে সরকার

প্রচ্ছদ: গোপী দে সরকার

দি এশিয়াটিক সোসাইটি

৮০০০.০০