হাভানার ইতিকথা

কোনও-কোনও ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে জায়গা বা শহর বিশেষ জড়িয়ে থাকে, নাড়ির টানে। প্রাণের মায়ায়, চোখের তারায়, হাসি-কান্নার মরমী ভেলায়। যেমন: শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রনাথ, বার্সেলোনা-মেসি, পেলে-সাওপাওলো, ইডেন গার্ডেন-ভিভিএস লক্ষ্মণ!

শহর থেকে ব্যক্তি-নামকে আলাদা ভাবাই যায় না। অথবা উলটোটা। আমাদের চাওয়া, না-চাওয়ার তোয়াক্কা করে না ব্যাপারটা। এ-ভাবেই কিউবার হাভানা (স্প্যানিশ শব্দের শুরুতে ‘H’ থাকলে তার উচ্চারণ সাইলেন্ট থাকে। সঠিক উচ্চারণ ‘আবানা’। তবে বাঙালি পাঠক হাভানা শুনতে ও পড়তে অভ্যস্ত বলে, ‘হাভানা’ নামটিই রাখা হল।)

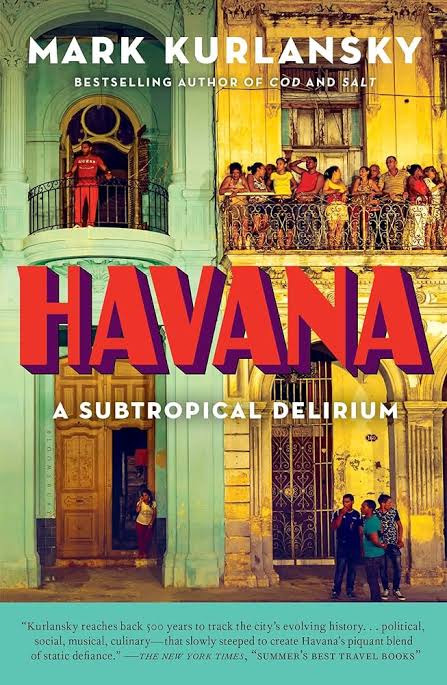

শহরটির সঙ্গে বিশিষ্ট লেখক মার্ক কুর্লানস্কি-র সম্পর্কের গড়ে ওঠা ও বিন্যাস কতকটা খেজুরবিনুনি-র মতন। নানা মুহূর্ত ও ঘটনা আকর্ষের মতন ধরে রেখেছে দু’জনকে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে শহর তার শিকড় বিস্তার করেছে মার্কের হৃদয়-মনে। আর মার্কও পরম ভরসায় তাকে আঁকড়ে ধরেছেন— ঘুমের সময়ে কোলবালিশের মতন। দু’জনে দু’জনার মধ্যে এই চারিয়ে যাওয়ার চালচিত্র হয়ে ওঠে বইটি।

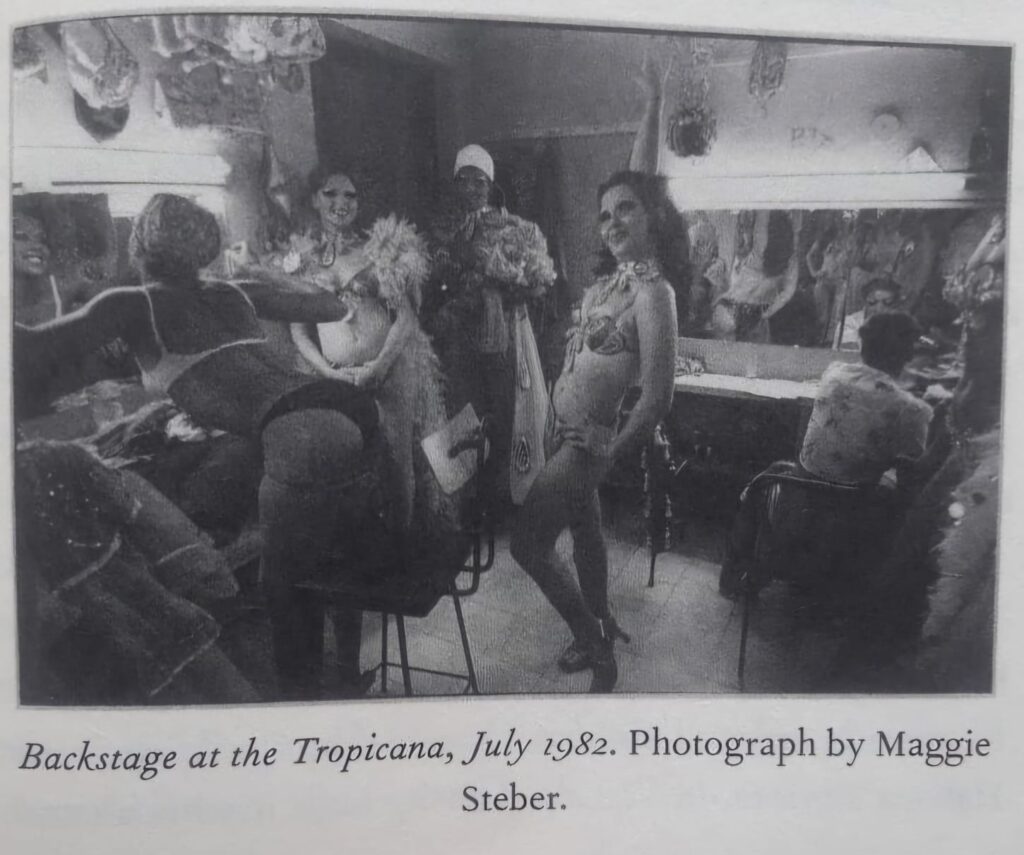

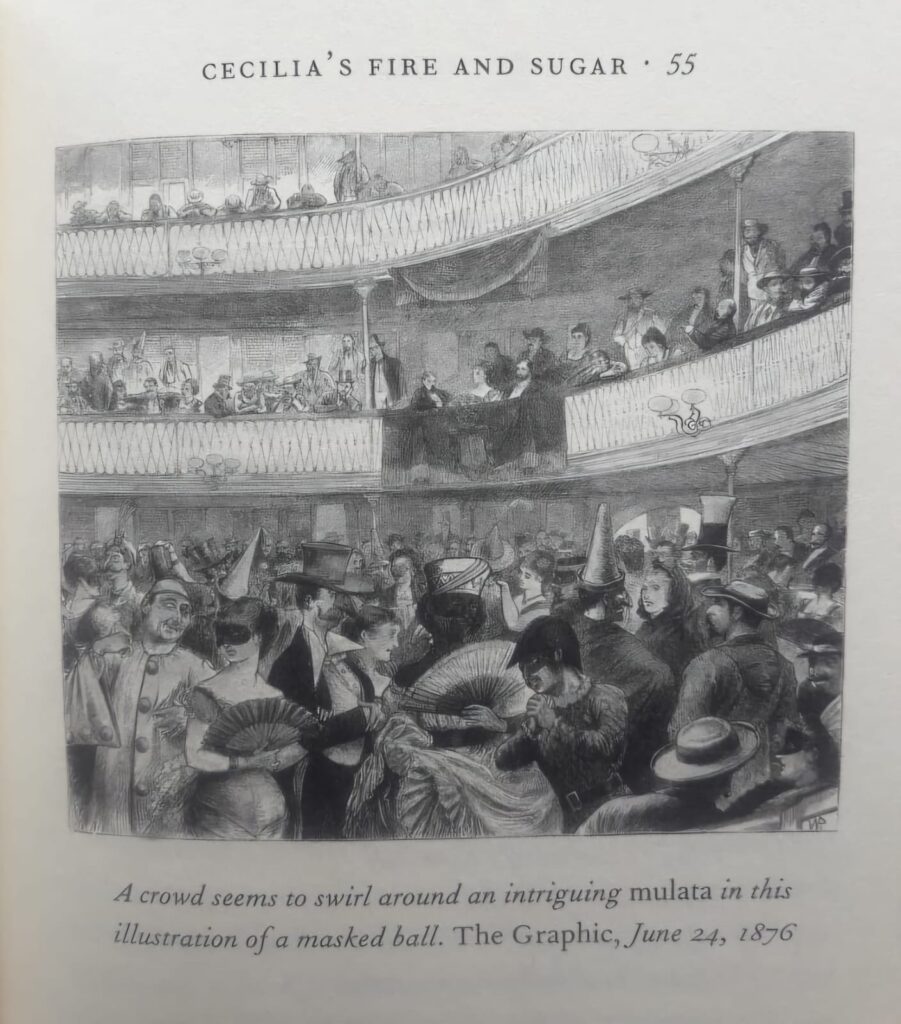

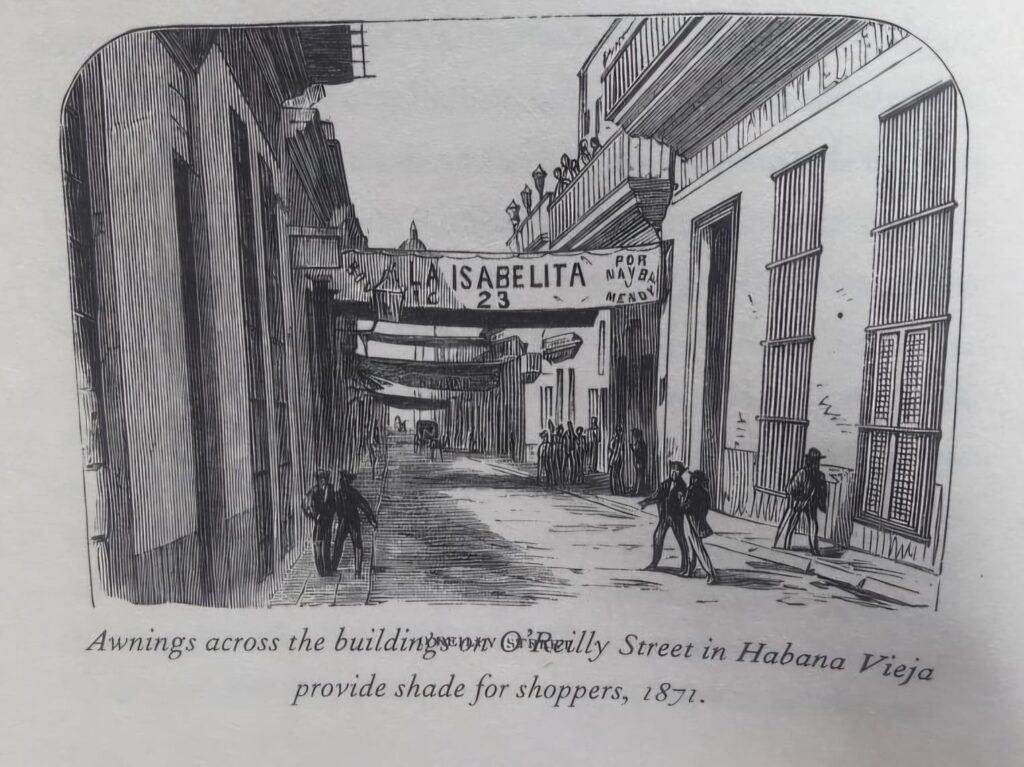

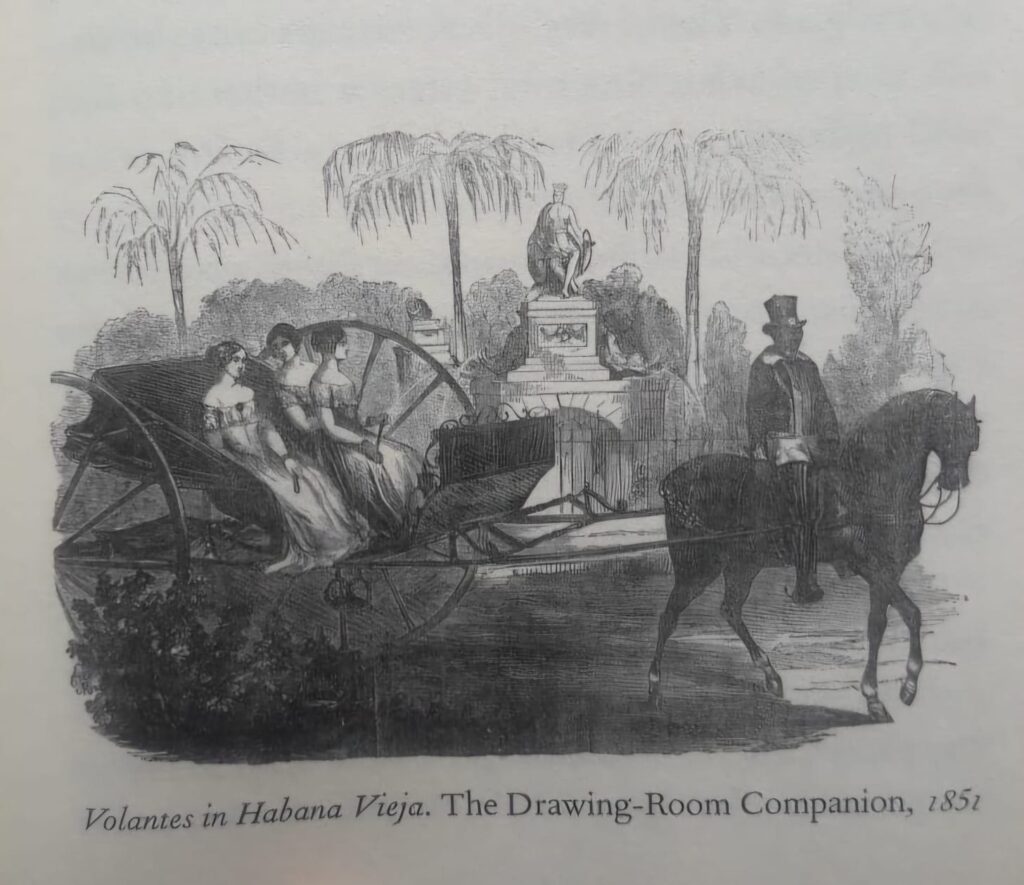

তা-বলে বইটাকে রোমন্থন অথবা শহর-কাতরের হাভানাচরিত-চর্চা ভাবলে মস্ত ভুল হবে; এটি বরং এক বিরল কোলাজ। পাঠ করলে জানা যাবে, হাভানার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে। পাবেন খাদ্য-খাবারসহ তাঁদের পাক-প্রণালীর হাল-হদিশ। মূল্যবান বেশ কিছু ফটোগ্রাফ আপনাকে বিস্মিত করার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে আছে! সঙ্গে বইয়ের অলংকরণ যা খোদ লেখকের পেন অ্যাণ্ড ইঙ্ক ড্রয়িংয়ের স্বাক্ষর। আছে অতীতের পত্রপত্রিকা থেকে চয়িত ছবি। পড়তে-পড়তে মনে হয়— এটা বুঝিবা কোনও ট্রাভেলগ যার মর্মে-বর্ণে খোদিত নানান ঐতিহাসিক এনগ্রেভিং! লিখনশৈলীর জাদুতে জীবন্ত হয়ে ওঠে শহরের অবহেলিত ভাস্কর্য, প্রাণসঞ্চার হয় ব্রাত্য অথচ অনির্বচনীয় মিশ্র সংস্কৃতিতে! আড়মোড়া দিয়ে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে প্রায় পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন সাহিত্য, সংগীত, খাবার, বেসবেল…প্রমুখ।

শহরকেন্দ্রিক দীর্ঘ লেখার ক্ষেত্রে একটা অনিবার্য বিপদ আছে যা এড়ানো খুব মুশকিল, তা হল— বিষয় ও ঘটনা বিশেষের পুনরুক্তি; যা পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পাঠের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তলিয়ে যেতে বাধ্য। এর থেকে জন্ম নেয় পাঠশ্রমজনিত একধরনের একঘেয়ে ক্লান্তি। দৈহিক পরিশ্রমের দরুন উদ্ভূত অম্ল যেমন শারীরিক অবসন্নতা বয়ে আনে, এক্ষেত্রেও সেরকম পাঠ-বৈচিত্র্যের অভাবে অদৃশ্য পাঁচিল তৈরি হয় পাঠক ও পাঠের মধ্যে। এর প্রভাব পড়ে পাঠস্মৃতিতেও। পড়ার পরে আর ভাবায় না সে বই। উলটে, ত্বরিত গতিতে ফিকে হতে থাকে পাঠস্মৃতি। দিগন্তরেখায় অস্তগামী অর্কের মতন মিলিয়ে যায় সে পাঠযাপন।

ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় যাবত হাভানাকে খুব কাছ থেকে দেখার ফসল এই বই। দেখার বিষয় নয়, দেখার স্পিরিট আর জার্নিটাই এখানে লেখার প্রাণশক্তি।

টানা এক দশক ‘চিকাগো ট্রিবিউন’-এর ক্যারিবিয়ান করেসপনডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন কুর্লানস্কি। ফলে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ঘেরাটোপে থেকেও সেখানকার বিষয় নিয়ে লেখাকে একঘেয়ে ও পুর্নকথন ত্রুটিমুক্ত রাখার ক্ষমতাকে তাঁর সহজাত করে তোলেন কর্মসূত্রে বাধ্যতামূলক ক্রমিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে।

বিচিত্র বিদ্যাচর্চায় অক্লান্ত আগ্রহ— তাঁর লেখাকে করে তোলে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। অনন্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন, Dayton লিটারেরি পীস প্রাইজ ‘নন ভায়োলেন্স’-এর জন্য। এছাড়া, প্রাপ্তির তালিকায় আছে, Bon Appétit’s ফুড রাইটার অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড, Glenfiddich অ্যাওয়ার্ড, জেমস বেয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড প্রভৃতি।

বর্ণময় বিষয় নিয়ে তাঁর লেখার কিছু নমুনা: ‘দ্য ফুড অব আ ইয়ঙ্গার ল্যাণ্ড: আ পোর্ট্রেট অব আমেরিকান ফুড ফ্রম দ্য লস্ট ডব্লিউপিএ ফাইলস’, ‘দ্য বিগ অয়েস্টার: হিস্ট্রি অন দ্য হাফ সেল’, ‘বার্ডসআই: দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব আ কিউরিয়াস ম্যান’, ‘দ্য বাস্কে হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড’,

‘আ চোজেন ফিউ: দ্য রেজারেকশান অব ইউরোপিয়ান jewry’, ‘১৯৬৮: দ্য ইয়ার দ্যাট রকড দ্য ওয়ার্ল্ড’ ইত্যাদি। কেতাবী কেতাব আছে কড মাছ এবং লবণ-কে নিয়ে! এর বাইরে তাঁর লেখা অন্তত চারটি উপন্যাস পড়ার সুযোগ হয়েছে। নন ফিকশনের মতন ফিকশনেও পাবেন ‘মার্ক’ড ব্র্যান্ড! বহু বিচিত্র খাবার পদ, বন্যপ্রাণ, আপাত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণ হয়ে ওঠে সে-সব উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য নির্মাণ উপকরণ।

শহর কেন্দ্রিক গ্রন্থনির্মাণের ধ্রুপদী উদাহরণ আরও আছে। যেমন লেখক-সাংবাদিক বিশ্বনাথ ঘোষ-এর ‘ট্যামারিণ্ড সিটি: হোয়্যার মডার্ন ইন্ডিয়া বিগ্যান’। সাহিত্য গুণসম্পন্ন ট্র্যাভেলগের চমৎকার নমুনা।

বিশ্বব্যাপী বহুল পঠিত ও বিক্রিত ওরহান পামুক-এর ‘ইস্তানবুল’। নোবেল জয়ী লেখক তাঁর বইয়ের শুরুতে শহরকে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর পাঠকের সঙ্গে। তারপরেই শহর আর পামুকের বেড়ে ওঠা— এই দুটোকে প্রটাগনিস্ট হিসেবে পাই।

এরপরেই, পামুক ক্রমাগত বদলাতে থাকেন তাঁর দেখানোর লেন্সটাকে। পাঠক একই ইস্তানবুল-কে দেখেন নানা লেন্সের ভেতর দিয়ে; লক্ষ্যণীয়, বইটি লেখার সময় পামুক মারাত্মক ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন।

ডিপ্রেশন-কে এক ধাক্কায় নাকচ করা যাচ্ছে না তাহলে। এরও ভাল দিক আছে যা প্রমাণিত ও বাস্তব সত্য। অনেক বছর আগে আমেরিকার ম্যাচবক্স লেবেলে পড়া কথাটা মিথ্যে নয় তাহলে: ‘Don’t think every depression is discourageable!’ আমার দেখা/পড়াটা ১৯৯৮-এর শেষের দিকে। আর পামুকের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ২০০৩ সালে। তুর্কি ভাষায় ‘Istanbul: Hatiralar ve Şehir’ শিরোনামে। ইংরাজি অনুবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়, ২০০৫-এ। দু’য়ের মধ্যে প্রকাশকালের তফাৎ প্রায় অর্ধ দশক! একটা নেহাতই লঘু মঞ্চের কিন্তু সংগ্রাহকদের কাছে আদরের ধন। অন্যটি আলোকিত বহুমূল্য আঙিনায় এক বিশিষ্ট লেখকের হরফে। অথচ উভয়ের মধ্যে বক্তব্যের মূল সুরটি এক ও অভিন্ন!

কুর্লানস্কি অবশ্যই পামুকের আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথনের ধারায় হাঁটেননি। তাঁর শহরকথা যেন স্মৃতিপত্রে জীবনবিন্দু! বিভিন্ন ছোটবড় ঘটনা ও ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে সময়-সংসর্গের বিচিত্র মুহূর্ত; স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া আনন্দে অধীর কিংবা যন্ত্রণায় অস্থির সময়-বলয়, যা একদা জীবনপুকুরে আলোড়ন তুলেছিল; অথবা, বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে অক্ষম মুহূর্ত/ঘটনা বিশেষ ফিরে এসেছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে কুর্লানস্কির আশ্চর্য হরফচিত্রে।

উৎসর্গপত্র দিয়েই চমকিত হবার পালা শুরু। লিখছেন: ‘To Cuban writers, the ones who supported the Revolution, / the ones who opposed it, and the ones who did both.’

বক্তব্য বিন্যাসের মধ্যে একটা সনাতনী ছোঁয়া রয়েছে। প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু, উপসংহার দিয়ে শেষ। মাঝের অংশটুকু তেরোটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রবেশ ও প্রস্থান পর্বসহ তেরো পার্বণ-এর প্রতিটির সূচনা উদ্ধৃতি সহকারে।

সবচেয়ে বেশি তিনবার উৎকলিত হয়েছে কিউবার জাতীয় কবি হোসে মার্তি-র লেখা থেকে। প্রস্তাবনা এবং দুটি পর্ব: দ্বিতীয় (‘দ্য হেটেড সী’) এবং দ্বাদশ (‘সানি সাইড আপ’)। তিনটি ক্ষেত্রে সরাসরি ইংরেজি উদ্ধৃতি এসেছে। যথা পঞ্চম (‘বিয়ন্ড দ্য ওয়াল’), নবম (‘মুলাটা রিটার্নস’) এবং ত্রয়োদশ (‘হাউ টু আর্গু ইন হাভানা’)। বাকিগুলোর বেলায় মূল স্প্যানিশ, নিচে তার ইংরাজি অনুবাদ। এই কাজটুকুও সেরেছেন লেখক নিজেই।

আক্ষরিক অর্থেই হাভানা প্রতিনিয়ত চলমান এক ফিল্ম। এটাই সেই দুর্নিবার আকর্ষণ যার টানে তিনি বারবার নতজানু হন প্রাচীন নগরের রাস্তা; তার সৈকতবেলায়, কিউবার কবি পেড্রো খুয়ান গুতিয়েরেজ যেখানকার সূর্যাস্ত সম্পর্কে লেখেন, ‘the beautiful golden city in the dusk’। তাঁর আক্ষেপ, হাভানায় বেড়াতে আসা ভ্রামণিকদের প্রায় কেউই যান না, হেমিংওয়ে-র স্মৃতি বিজড়িত জায়গায়। হাভানার কলোনিয়াল এলাকায় যেখান থেকে তাঁরা বেড়িয়ে ফিরে যান, সেখান থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরেই সেই স্থান যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হেমিংওয়ের, ‘টু হ্যাভ অ্যাণ্ড হ্যাভ নট’-এর স্মৃতি।

নৌকার বদলে ট্যুরিস্টরা এখন উড়োজাহাজে হাভানায় আসতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তাদের হাতে সময় কোথায় যে জলযানে ভেসে আসবে!

যেমন লাদাখ বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই সরাসরি ফ্লাইটে পৌঁছে যান লে-তে। এটা অনেকটা সেই কড়াইতে ডাল রান্না করার বদলে প্রেশার কুকারে চাপানোর মতন। কড়াইতে রান্নায় ডালের দানার নিজস্বতা, ইচ্ছে-প্রকৃতি অনুসারে সিদ্ধ হবার অধিকার কিছুটা হলেও মর্যাদা পায়। প্রেশারে রান্না করা ডালের দানাদের অবস্থাটা ওই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি কয়েদিদের মতন। দলা পাকানো, এ-ওর গায়ে নেতিয়ে পড়া প্রাণহীন। এখানে দাঁতের স্টেথোর ভূমিকা নেওয়ার দরকারই পড়ে না। একালের রাজনীতিতে বিরুদ্ধ মতকে চাপা দেওয়ার জন্য বুলডোজার নীতি প্রয়োগের মতন সময়ের অভাবকে হাতিয়ার করে প্রেশারে ডাল রান্নার মতন। আকাশযাত্রীরা জোজিলা পাস (শ্রীনগর থেকে যাওয়ার সময়), কেলংয়ের (মানালী দিয়ে গেলে) সৌন্দর্য গায়ে মাখার, ঘ্রাণ নেওয়ার অবকাশ পান না। সে-রকম কুর্লানস্কি-র দুঃখ, এর ফলে তাঁরা হাভানাকে নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তো দেখছেন। কিন্তু সে-দেখার দৃশ্যে অনুপস্থিত পুরোনো হাভানার ফ্লেভার। তাকে পেতে হলে প্রকৃত পর্যটককে যেতে হবে হাভানার পুরোনো বন্দর এলাকায়। যদিও উন্নয়ন, অর্থনীতি ও সময়ের দাবি মেনে পুরোনো বন্দর গুরুত্ব হারিয়েছে। ‘The harbour is still an ideal shelter for sitting out a hurricane, but it is not deep enough for modern shipping…’ (p7)। এ-জন্য হাভানা শহরের পশ্চিম দিকে গড়ে তোলা হয়েছে গভীরজলের বন্দর।

রাউল কোররালেস, আলবের্তো কোর্দা (বাই কালারে চে গেভারা-র পোর্ট্রেট তোলার জন্য যিনি দুনিয়া-খ্যাত)-র সাদা-কালো ফটোগ্রাফেই ধরা আছে পুরোনো হাভানা; কারণ বিপ্লবের পরে আমেরিকার নিষেদ্ধাজ্ঞার কারণে রঙিন ফিল্ম ও তার প্রসেসিং প্রযুক্তি অমিল ছিল হাভানায়।

আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর ‘The Chase’ উপন্যাস, বিখ্যাত ‘ম্যাজিক রিয়েলিজম’-এর জন্য। যা কিনা মার্কেজ থেকে শুরু করে অন্যান্য লাতিন আমেরিকান লেখকদের প্রভাবিত করেছিল, সেই বই সম্পর্কে কুর্লানস্কি-র বক্তব্য: ‘…it is full of gritty realism because it is set in the streets of Havana. It captures what the city looks like, feels like, and especially smells like.’ (p9)।

হাভানা নিয়ে নিজের আবেগ, তার প্রকৃতি-স্বরূপকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক বারবার হাতিয়ার করেছেন, সাহিত্যের আয়নায় ফ্রিজড হয়ে থাকা হাভানার চেহারা-চরিত্রকে। আফটার অল লেখকের কাছে, ‘Havana, for all its smells, sweat, crumbling walls, isolation, and difficult history, is the most romantic city in the world. …The city always beguiles.’(p17).

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘চেঞ্জ’। তিন-তিনবার তিনটে আলাদা জায়গায় পত্তন হয় শহরটির। সে-কথাই উপজীব্য এখানে। ‘পরিবর্তন’ শব্দটি সত্যিই অর্থবহ সে এ-রাজ্যে হোক কি সুদূর কিউবায় পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন শহরের ক্ষেত্রেই হোক! কখনও-কখনও শব্দটাকে মনে হয় রেয়ার আর্থ এলিমেন্টের মতন। প্রকৃতিগতভাবে কখনও সে লীন তাপ (latent heat)-এর মতন। ‘পরিবর্তন’-এর মতন একটা দুটো শব্দ আছে, যার জন্য এক-একটা সঙ্কট পেরিয়ে যায় সভ্যতা, বদলে যায় জীবনের গতি, নতুন করে লিখতে হয় শহরের ইতিহাস।

হাভানার অলঙ্কার তার কণ্ঠলগ্ন সাগর। এখানেই আছে আমেরিকার অন্যতম সুন্দর বেলাভূমি ভারাদেরো। অন্যতম প্রধান ক্যারিবিয়ান বীচ রিসর্ট। লোনলি প্ল্যানেট গাইডবুক-এ যাকে বলা হয়েছে, ‘the vanguard of Cuba’s most important industry— tourism.’ অতীতে এই সৈকতভূমি অধিকাংশ সময়েই ধর্ষিত হয়েছে পাচারকারী, জলদস্যুদের দ্বারা। ছিল শত্রু-জাহাজ আক্রমণ ও লুন্ঠনের অধিকারপ্রাপ্ত বেসরকারি জাহাজ, যারা ভিনদেশি সরকারের হয়ে কাজ করতো তাদের মৃগয়াভূমি। সময়-সংস্কৃতির এই দাগ লেগে রয়েছে তার শব্দের গায়ে। আপনার হয়তো কোনও হাভানাবাসীর বাড়িতে যাওয়া আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। হঠাৎ তার কাছ থেকে নঞর্থক বার্তায় দেখলেন বা আপনাকে আসতে বারণ করার কারণস্বরূপ বলতে শুনলেন ‘লা ওরা দে লোস মামেইয়েস’। তবে জানাবেন তিনি সত্যিই বিপদের সম্মুখীন। তার রাগী ‘ইস্তিরি’ (সৌজন্যে: শিবরাম) বাড়িতে আসছে। এক্ষেত্রে, মামেইয়েস হল এক ধরণের লালচে শাঁসালো উষ্ণমণ্ডলীয় ফল। ১৭৬২ সালে যে কুখ্যাত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হাভানার পড়শি (কয়েক মাইল পূর্বে) খুদে বন্দর কোজিমার-এ এসে নামে এবং পরবর্তীতে নৃশংস তাণ্ডব চালিয়েছিল তাদের চিহ্ণিত করেছিল হাভানাবাসী ‘মামেইয়েস’ নামে। দ্বিতীয় অধ্যায় ‘দ্য হেটেড সী’-তে পাবেন এমন অতীতচারণা।

হিস্টোরিক্যাল মেমোয়ার অনেক আছে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে নানান সময়ে। কুর্লানস্কি-র বইটি পড়তে-পড়তে মুহূর্ত বিশেষে কারও মনে হতেই পারে এটাও হয়তো হাফ-সেরকম। পর মুহূর্তে লেখকই ভেঙে দেন পাঠকের সে মনে হওয়াকে। ‘ডেনঞ্জার অব আ ব্ল্যাক সিটি’ পড়লেই মালুম হবে কেন বলছি এমন কথা। দাস ব্যবসার কালো দাগের মরমী খতিয়ান! ঐতিহাসিকের প্রবৃত্তি নয়, মানুষ-লেখক কুর্লানস্কি-র প্রজ্ঞাজাত এই ছোট্ট অধ্যায়টি।

‘প্রবাহপতিত’ বলে একটা কথা আছে মারাঠিতে। নদীর জলে গাছের পাতা ঝরে পড়লে তখন তার নিজের ইচ্ছে আর খাটে না। স্রোতের গতিতে ভর করেই চলতে হয় তাকে। স্রোত যেদিকে বয় পাতাও সেদিকেই ধেয়ে চলে। স্রোতের জোরেই বয়ে যায় পাতা— পাতার জোর কথাটা এখানে খাটে না একেবারেই। বলার কারণ পরের অনুচ্ছেদে ক্রমশ প্রকাশ্য।

হাভানাতে মুক্ত কালো মানুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মহিলা। এর অন্যতম কারণ, সমপরিমাণ অর্থে একজন পুরুষ ক্রীতদাসের বদলে তিনজন মহিলা ক্রীতদাসকে কেনা যেত। অর্থাৎ মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল সহজলভ্য। শহরে সুন্দরীদের আধিক্য দেখেই ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক গ্রাহাম গ্রিন তাঁর ‘আওয়ার ম্যান ইন হাভানা’ (১৯৫৮)-তে লেখেন: ‘To live in Havana was to live in a factory that turned out human beauty on a conveyor-belt.’ প্রসঙ্গত, মার্কিন মাফিয়াদের মদতপুষ্ট স্বৈরতান্ত্রিক বাতিস্তা জমানাতেই (১৯৫২-’৫৯) ফুলেফেঁপে ওঠে বেশ্যাবৃত্তি। আর পূর্বোক্ত উপন্যাসটি প্রকাশের অব্যবহিত পরের বছরেই স্বৈরতান্ত্রিক বাতিস্তার জায়গায় কিউবাতে ক্ষমতায় আসেন ফিদেল কাস্ত্রো। কিন্তু টানা অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ক্ষমতায় থাকলেও পতিতাবৃত্তি নির্মূল করতে পারেননি। বলা ভাল, এখনও তা সম্ভাবনাময় ও বিকাশমুখীন। এই টিকে থাকা এবং বিকাশের নেপথ্যে রয়েছে মানুষের প্রবৃত্তি ও যৌনক্ষুধা। তাতে ভেসেই এগিয়ে চলেছে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম পেশাটি। প্রবৃত্তির জোরের সঙ্গে মিশেছে ব্যক্তি-ইচ্ছেও। তাই হাভানার নগরজীবনে আজও বিদেশির দিকে ভেসে আসে পথ-কোটনার ফিসফিস ডাক ‘মু-লা-টা’ (mu-la-ta) লাগবে! উনিশ শতকে মুলাটা সংস্কৃতিকে জানতে হলে অবশ্যপাঠ্য সিরিলো ভিইয়াভেরদে-র লেখা উপন্যাস ‘সেসিলিয়া ভালদেস’ (Cecilia Valdés’)। উপন্যাসের নামেই পর্বটির নামকরণ।

হাভানার রাস্তা, গলিঘুঁজি, যানবাহন; নিওক্ল্যাসিক্যাল আর্কিটেকচারের উদাহরণ হয়ে টিকে থাকা প্লাজা দে আর্মাসে নির্মিত (১৮২৭) শহর প্রতিষ্ঠার স্মৃতিস্বরূপ মনুমেন্ট; শহরের পুরোনো পাঁচিলের বাইরে তার বিস্তারের নির্যাসই বলব, রয়েছে ‘বিয়ন্ড দ্য ওয়াল’ পর্বের ছত্রে-ছত্রে।

হাভানাতে মুক্ত কালো মানুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মহিলা। এর অন্যতম কারণ, সমপরিমাণ অর্থে একজন পুরুষ ক্রীতদাসের বদলে তিনজন মহিলা ক্রীতদাসকে কেনা যেত। অর্থাৎ মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল সহজলভ্য।

প্রসঙ্গত, পুরোনো দেওয়ালের কিছুটা অংশ স্মৃতি হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন। এটা হাভানা ভিয়েখা হাউসের কাছে যেখানে হোসে মার্তি-র জীবনের প্রথম চার বছর কেটেছিল। মার্তির বাড়িতেও একটা মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। ভাবতে ভাল লাগে মার্তিকে নিয়ে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল ভারতের ডাক বিভাগ ১৯৯৭ সালের ২৮ জানুয়ারি।

উনিশ শতকে কিউবাতে স্পেনের সামরিক আগ্রাসন, ১৮৯৯ সালের ১ জানুয়ারি স্পেনীয় বাহিনীর বিতারন ও সেই জায়গায় মার্কিন আধিপত্য কায়েম, ইত্যবসরে মার্তির নানান কার্যকলাপ ইত্যাদির বয়ন নির্ভর পর্ব ‘দ্য মনস্টার’। এই অধ্যায়ের শেষটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ: ‘Cubans love symbolism. When Fidel Castro and his revolutionaries overthrew Batista, they consciously took Havana on january 1, 1959, sixty years to the day after the United States had taken over.’

স্প্যানিশ ভাষার প্রথম দিককার আধুনিক কবিদের অন্যতম মার্তি। কিউবার জাতীয় কবি। কল্পনা ও বিষাদঘন তাঁর কবিতাগুলো। তাঁর ‘সিম্পল ভার্সেস’-এর শুরুর কয়েকটি লাইন পেয়েছে ফিলাটেলিক সম্মান। পুরো কবিতাটি মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদ করেছিলাম। ছাপা হয়েছিল ‘বিভাব’ পত্রিকার বিশেষ কবিতা সংখ্যা (১৪১২ বঙ্গাব্দ)-তে।

মার্তির স্মরণে কিউবা ইস্যু করেছে কমেমোরেটিভ পেপার মানি ও মুদ্রা। এছাড়া তাঁকে নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে এল সালভাদোর, ডোমিনিকান রিপাবলিক, কলম্বিয়া, হাঙ্গেরি, নিকারাগুয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, স্পেন। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি ফিলাটেলিক মেটেরিয়াল রয়েছে আমার কাছে। লক্ষ্যণীয়, একদা দখলদার স্পেনে মার্তিকে নিয়ে ডাকটিকিট ইস্যু হলেও রাশিয়া এব্যাপারে নীরব।

ডাকটিকিটগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে হাভানার স্মৃতি। যেমন ১৯৬১ সালে ‘আবানা ঘোষনাপত্র’ সিরিজে কিউবা প্রকাশ করে তিনটি স্ট্যাম্প। স্ট্যাম্পগুলোর দাম ও রঙ আলাদা। তবে মূল নকশাটি অভিন্ন— মার্তি ও আবানা ঘোষনাপত্রের অংশবিশেষ। বইতে ফিলাটেলি, নোটাফিলি ও নিউমিজম্যাটিক্সের ব্যাপারগুলি থাকলে হাভানা-র ইতিহাস আরও বর্ণময় হতে পারত।

মার্কিন খাবার, হলিউডের সিনেমা কীভাবে কিউবার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে তার গুরুত্বপূর্ণ হদিশ পাওয়া যাবে, ‘দ্য ডেথ ইট হ্যাজ গিভন আস’ পর্বে। একটা চমকপ্রদ ঘটনার কথা আছে এখানে: ‘Nothing could be more Habanero than Leonardo Padura’s 2005 mystery novel Adiós Hemingway, which is centered around the fact— at least everyone in Havana says it is a fact— that Ava Gardner swam naked in Hemingway’s swimming pool. There is a murder involved, and naturally a key piece of evidence is the lace panties Ms.Gardner discarded before the plunge.’ (p95)।

অধ্যায়ের শেষাংশ এদেশীয় কাস্ত্রো-প্রেমিকদের নিঃসন্দেহে বিড়ম্বনায় ফেলবে। কাস্ত্রো আইন করেছিলেন, চাইলেই কিউবার যেকোনও নাগরিক হাভানার বাসিন্দা হতে পারবেন না! এজন্য তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে আবেদন করতে হবে। সেখানে সফল জীবনযাপনের জন্য সুসংগঠিত পরিকল্পনা আগাম পেশ করাটাও ছিল অন্যতম শর্ত!

আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার ফলে হাভানাবাসীদের কীরকম সামাজিক ও অর্থর্নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সামান্য সাবান, জুতো থেকে ব্যক্তিগত বাহন পর্যন্ত; এমনকী দেশ ছাড়তে ইচ্ছুকদের কীরকম সরকারি হার্ডল অতিক্রম করতে হয়েছিল— নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে সেসব পরিবেশন করেছেন কুর্লানস্কি, ‘দ্য টোয়েন্টি-সিক্স- ফ্লেভর রিভোলিউশন’ পর্বে।

ভাবার মতনই লেখকের এই পর্যবেক্ষণ— নীরিক্ষণ: ‘SINCE COMMUNISM ESPOUSES state ownership, it can be seen as an experiment in the limit of government,’ (p131)। রাশিয়া, হাঙ্গেরি, কিউবা, চীন— প্রত্যেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ভাল দিলেও রেঁস্তোরা চালানোর ক্ষেত্রে পারফরমেন্স অত্যন্ত খারাপ।

ভাবায় যখন শুনি, কিউবান সরকারের এজেন্সি পুনরায় খুলেছে Sloppy Joe। বাড়ির সেকেলে মডেল যথাসম্ভব বজায় রেখে পুরোনো দিনের ছবি পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাঁরা করেছেন কাজটা। কুর্লানস্কি এটাকে বলেছেন, ‘This was an unusual experiment in socialist restaurateurship.’

‘দ্য সাউন্ড অব অ্যান আফ্রিকান সিটি’ চ্যাপ্টারটিও খুব কৌতূহলোদ্দীপক। শুরুতেই এই লাইন মনে পড়াতে বাধ্য আমার প্রিয় কলকাতায় বয়সের ভারে নুয়ে পড়া নিঃসঙ্গ খন্ডহরগুলোকে: ‘But there is still probably no other city in the world where a strolling visitor is afforded so many candid domestic scenes.’ এমতাবস্থায় হাভানাবাসী পরিবার ঘরে বসে নিশ্চিন্তে গান শুনে চলেছে! কেন এই নির্লিপ্ততা? নাকি, নেহাতই অল্প সুখ অলস করেছে তাদের! এদিকে দেশীয় বাহনলিপি শোনায় কালের অমোঘ ধ্বনি: ‘খণ্ডহর বাতাতি হ্যায় ইমারত বুলন্ড থা’।

অধ্যায়টিকে বইয়ের সেরা পর্ব বলা যেতে পারে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও চমৎকার আলোচনা করেছেন হাভানা মিউজিকে ফিউশন, যন্ত্রানুষঙ্গ, নাচের স্টাইলে আফ্রিকান প্রভাব নিয়ে।

১৯২২ সালের ১৯ বছর বয়সী এক ফরাসিনী Anaïs Nin (যার বাবা কিউবান)-এর ডায়েরি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, হাভানাবাসীদের হাঁটার বিশেষ রীতি ও ভঙ্গির কথা। ‘In the walk of the people about the streets is reflected a peculiar indolence. It is a slow dragging step, a deliberate swinging movement, a gliding, serpentlike motion…’(p165)।

আছে জামাইকান হারলেম রেঁনেশা লেখক ক্লঁদ McKay-কে লেখা আরেক হারলেম রেঁনেশা কবি ল্যাংস্টোন হিউজ-এর চিঠির কথা। যেখানে তিনি হাভানায় দেখা তরুণ কবি নিকোলাস গিইয়েন সম্পর্কে লিখছেন: ‘created a small sensation down there with his poems in Cuban Negro dialect with the rhythms of the native music.’ ঠিকই বলেছেন কুর্লানস্কি যে আপনি কখনও-ই জানেন না আপনি কী পেতে পারেন হাভানায়।

গোটা বইতেই গ্রন্থকারের সহজ সরল গদ্য আপনাকে মুগ্ধ করবেই। তবে লেখনির দ্যুতি ছড়িয়েছেন ‘ফ্রোজেন ইন দ্য ট্রপিকস’-এ এসে। উন্নয়নের ঠেলায় সারা দুনিয়াতেই আজ ঠাঁইনাড়া অবস্থা সাবেককালের আর প্রাচীন সত্ত্বাদের। তাদেরকে ক্রমাগত জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে নবীনদের জন্য। কার্যত সৌন্দর্য, বয়সের সম্মাণটুকুও জুটছে না তাঁদের কপালে। উন্নয়নের কান্ডারীদের ভাবখানা হল, যত তাড়াতাড়ি পারে পুরোনো বয়োবৃদ্ধদের বিদেয় করলেই যেন বাঁচে! ইতিহাসের তোয়াক্কা করে না তারা! হাভানা থেকে কলকাতা কেউই নিরাপদ নয় এই প্লাস্টিক যুগে। ইউজ অ্যাণ্ড থ্রোর মানসিকতায় এখন আর ঐতিহ্য রক্ষা বা গড়ার ধৈর্য্য ও স্থিতধীভাব— দুটোর কোনওটাই নেই। এখানেই বলেছেন বিপ্লব পরবর্তী পুরোনো সমস্যাগুলোর সমাধান না মেলার কথা ও কাহিনি নানাজনের বয়ানে। সরকারি সিস্টেমে স্বচ্ছতার অভাব এবং তার ফাঁক গলে দুর্নীতির জন্ম— চিরকালের একঘেয়ে সুর বাজে বিপ্লবী বীণাতেও। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ধনী বিত্তবানদের ফেলে যাওয়া গাড়ি বাড়িসহ বহুমূল্য দ্রব্যাদি কাস্ত্রো-সরকার বন্টন করেছে, ‘worthy revolutionaries’-এর মধ্যে। কিন্তু তার ডকুমেন্টেশন রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি!

দেশে-দেশে এই ধারাই চলছে। প্রকল্পের নামটাই শুধু বদলায় এই যা! শাসকের ইচ্ছে হলেই সরকারি ব্যবস্থাবনাতে বিশেষ খাতে গোপনে অর্থ নেওয়া ও তা খেয়ালখুশি মতন খরচ করতে পারে! রাইট টু ইনফরমেশনের অধিকারকে আইনি বলে সঙ্কূচিত করতে পারে। কেবল সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যায়। ওঁদের জীবন শুধুই কৃষ্ণপক্ষময়।

‘সানি সাইড আপ’-এ এসে লেখক ফিরে দেখেন হাভানার রোজনামচায় কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন হোসে মার্তি; এবং, তাঁর সম্পর্কে শহরবাসীর স্মৃতি তর্পনের ব্যাপারটি।

আরও জানা গেল, প্যারিসের পরেই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সমাধিস্থল আছে হাভানাতে। ১৪০ একর জায়গা জুড়ে। নাম সেমেন্টারিও ক্রিস্টোবাল কোলন। খবরটা জানার পর থেকেই ভাবছি, আহা সমাধিতে লেখা কথাগুলোর সংকলন যদি একটা পাওয়া যেত! অনেক খোঁজ করেও সে-রকম কিছুর অস্তিত্বের কথা অবশ্যি জানতে পারিনি। তবে জানলুম, প্যারিসের ক্ষেত্রে আছে ফরাসিতে। প্রসঙ্গত, কলকাতার সমাধিতে থাকা এপিটাফগুলোর একটা সংকলন বেরিয়েছিল অনেককাল আগে।

এই পর্বেই কুর্লানস্কি প্রশ্ন তোলেন সোশ্যালিজম সম্পর্কে হাভানায় নেতিবাচক প্রচার নিয়ে। ‘লং লিভ সোশ্যালিজম’ লেখা হয় না। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনমুক্ত শহরে সর্বত্র একটাই পোস্টার। কোর্ডার তোলা চে-র ফটোগ্রাফের নিচে লেখা ‘সোশ্যালিজম অর ডেথ’!

‘হাউ টু আর্গু ইন হাভানা’ আদ্যান্ত মজার। রসে টসটস করছে। যৌনতা নিয়ে হাভানাবাসীরা খোলামেলা। কাবরেরা ইনফান্তে-র ছোটগল্পে সামুদ্রিক কচ্ছপের সঙ্গে পুরুষমানুষের যৌনতার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে না। সেখানে লেজামা যখন দুই পুরুষ মানুষের মধ্যে যৌনতা নিয়ে লেখেন তখন সেটাকে নিষিদ্ধ করে সরকার বিকৃতকামের যুক্তিতে। রাজনৈতিক ইস্যুতে কখন শহরবাসী মুখ খুলবে বিদেশি সংবাদদাতার কাছে সে নিয়ে ধন্দে থাকেন রিপোর্টাররা। যদিও তারা পুলিশ স্টেটৈর অধীন নয়। নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করায় কোনও বিধিনিষেধও নেই। কাস্ত্রোর বিপ্লব সম্পর্কে জানিয়েছেন নিজস্ব মতামত: ‘Castro’s revolution was particularly delirious. It was not just about power changing hands or about politically remaking the government. The goal was to change everything— to change social relations, including the relationship between men and women, and to put an end to materialism.’

বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিতে আছে অভিনবত্বের ছোঁয়া। মোট দুটো গ্রন্থ তালিকা। প্রথমটা সাধারণ বই বিষয়ে যাদের সাহায্য নিতে হয়েছে বইটি লেখার জন্য। দ্বিতীয়টাতে আছে হাভানা সম্পর্কিত বইয়ের সুদীর্ঘ তালিকা। সব শেষে ইনডেক্স।

ছাপা মন্দ নয়। পাতা মধ্য-মানের। প্রচ্ছদ নিয়ে আরও ভাবার অবকাশ ছিল। ছবিগুলো অবশ্যই সমৃদ্ধ করছে বইকে। তবে পড়াকে রভসানন্দানুভূতি দিয়েছে সাদা-কালো স্কেচগুলো।

বই: হাভানা/আ সাবট্রপিক্যাল ডিলিরিয়াম

লেখক: মার্ক কুর্লানস্কি

প্রকাশক: ব্লুমসবেরি

প্রকাশকাল: ২০১৮

দাম: ১৬ ইউএস ডলার/২২ ক্যান ডলার

পৃষ্ঠা:১২ + ২৬০