‘সৈনিক’ নজরুল

রাজ্যেশ্বর সিনহা (May 25, 2025)

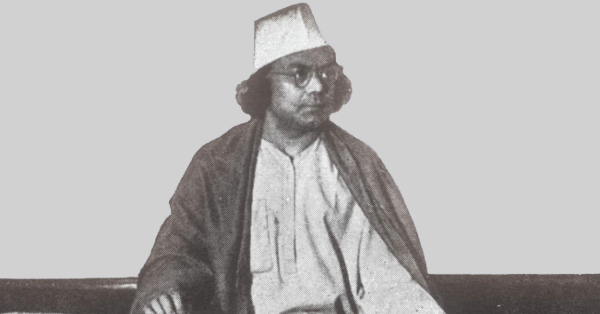

রাজ্যেশ্বর সিনহা (May 25, 2025)‘বিদ্রোহী’ কবির পরিচয়েই নজরুল ইসলাম আমাদের কাছে জনপ্রিয়। ব্রিটিশ সরকারের হাতে বাজেয়াপ্ত বই, কারাবরণ আর দেশপ্রেমের অজস্র কবিতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমিক হিসেবে ১২৫ বছর পরেও জনস্মৃতিতে তিনি বেঁচে আছেন। ঘটনা-রটনা মিলেমিশে তাঁর এমন এক মূর্তি তৈরি হয়ে আছে যে, তা অতিক্রম করে অনেকসময় বিবর্তনশীল কবিসত্তা আর কবিতাকে ধরতেই পারা যায় না। স্মৃতিকথা, অ্যানেকডোটসকে ঘিরে লোকপ্রিয় কিছু কবিতা নিয়ে জীবনীমূলক পাঠের কিছু চল থাকলেও নজরুলের পলিটিক্যাল ভিসন, কবিতা-দর্শন নিয়ে সামগ্রিকভাবে বিদ্যায়তনিক পরিসরে বিশেষ চর্চা হয়েছে বলে মনে হয় না। এমনকী, তাঁর পোয়েটিক ডিকশন নিয়ে কথা বলার সময় অন্য অনেক পরিচয় কখনও কখনও কবিতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে গেছে। বাংলা পলিটিক্যাল কবিতার এক বিশেষ ঘরানার তিনি জন্মদাতা এবং বিশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত সেই উওরাধিকারের বিস্তার নিয়ে বাঙালি যে কিছুটা উদাসীন— সেকথা বললে কি খুব ভুল হবে?

নজরুল দেশপ্রেমিক। এটুকু বললে সব বলা হয় না। বোঝাও যায় না। তাছাড়া জীবনীগ্রন্থ আর স্মৃতিকথাগুলোর পরস্পরবিরোধী বয়ানে হাবিলদার নজরুলকে ‘সৈনিক’ হিসেবে ভেবে নিতে ইচ্ছে হয় যে প্রতিপক্ষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উদ্যত। প্রশ্ন হল, সত্যিই কি ব্রিটিশবিরোধিতার কোনও সূত্র নজরুলের সৈনিক হিসেবে যোগদানের মধ্যে আছে? যুদ্ধ নিয়ে ছিল কি কোনও উন্মাদনা বা রোমান্টিকতা?

বন্ধু শৈলজারঞ্জনের অনুমান, প্রেমে ব্যর্থতার কারণেই সেনাবাহিনীতে নাম লেখায় নজরুল। ‘বাঁধনহারা’-র নায়ক নুরুল হুদাও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে করাচি যায়। যদিও প্রেমে সে সফল। আবার ‘হেনা’-র নায়ক যুদ্ধে যোগদানের কারণ হিসেবে নিজেই বলে, ‘ইংরেজ আমার শত্রু নয়। এ আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।’

আরও পড়ুন : রামকিঙ্কর বেইজকে প্রহার করেছিলেন বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপক! লিখছেন সুপ্রিয় ঠাকুর…

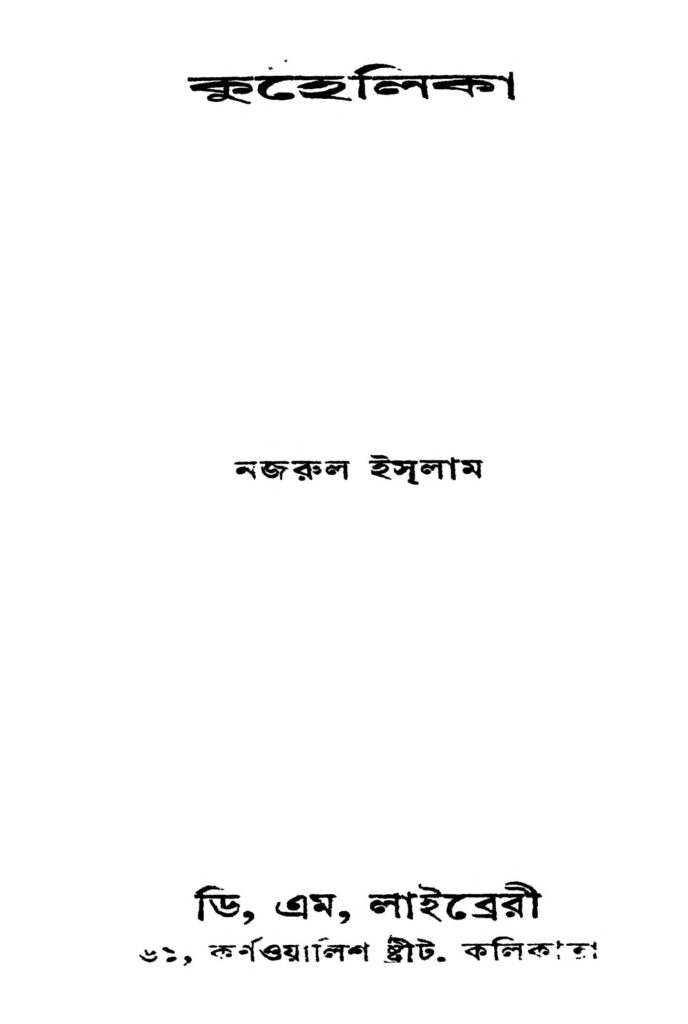

নজরুলের নিজের অবস্থান তো সেরকম হওয়ার কথা নয়। স্কুলজীবনে স্বদেশি শিক্ষক নিবারণ ঘটকের বিপ্লবী কাজকর্মের কথা তাঁর অজানা ছিল না। অল্প বয়সে সে নিয়ে খানিক অনুভূতি যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে। যেখানে কিছুটা ইমোশনাল ভঙ্গিতেই বলতে শুনি— ‘জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহূতি দিতে এ কী অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটে চলেছে তরুণ বাঙালিরা— আমার ভাইরা! খাকি পোশাকের স্নান আবরণে এ কোন আগুনভরা প্রাণ চাপা রয়েছে!…’ এর কোনওটাই নজরুলের যুদ্ধপ্রীতির প্রমাণ নয়। তাও আবার ব্রিটিশের হয়ে বিশ্বযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী হিসেবে।

আসলে এই যুদ্ধ-উন্মাদনা বা দেশপ্রেমের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার আহ্বান ছিল রাজভক্ত হিন্দু বাঙালি অভিজাত ও মধ্যবিত্তের একটি পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা। ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও বছরখানেক পর থেকেই বাঙালি ভদ্দরলোকের কাগজে সেনাবাহিনীর তরফে ‘বেঙ্গলি ডাবল কম্পেনি’-তে যোগ দেবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হচ্ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ‘দ্য বেঙ্গলি’ কাগজে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য বাঙালি তরুণদের আহ্বান জানানো হচ্ছিল। এসবই এমনভাবে হচ্ছিল, যা দেখে ‘ভীরু’ বাঙালি অভিযোগ সরিয়ে আপাতভাবে সে ‘বীর’ হয়ে ওঠার জন্য সম্ভাবনাময়— এটা প্রমাণ দেওয়া সম্ভব, এমনটা মনে হয়েছিল। ইংরেজি ‘অমৃতবাজার’-সহ এই কাগজে সারা পৃথিবীর যুদ্ধাঙ্গনের খবর ছাপা হত। উপরন্তু ছিল ‘বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমিটি’-র বিজ্ঞপ্তি। সেখানে অন্য দেশের প্রতি যুদ্ধ করে ‘রাজভক্তি’-র আড়ালে ‘দেশপ্রেম’ প্রকাশের সুযোগ পাওয়ার কথা বলা হত।

এভাবেই ব্রিটিশ শাসনকে বাঙালি ভদ্রবিত্ত সমাজ লেজিটিমাইজ করে নেওয়ার সুযোগ নিত। নয়তো ‘বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটি’-র সম্পাদক শরৎকুমার মল্লিক লেখেন— ‘The war was also war of Bengal!’ যুদ্ধ নিয়ে একধরনের উন্মাদনা তৈরি করে সৈন্য সংগ্রহ করাই এঁদের লক্ষ্য ছিল। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে বাঙালি যদি শরৎ মল্লিকের মতো নিজের যুদ্ধ মনে করে নিতে পারত, তবে ইংরেজ-বিরোধিতার প্রশ্নে খানিক পিছুটান তো তৈরি হত!

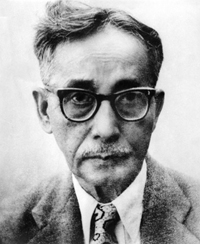

মুজফফর আহমেদ এই প্রকল্প যে খুব বেশি সফল হয়নি, তা বাঙালি ব্যাটেলিয়নের সৈন্য-সংখ্যার হিসেবে বোঝা যায়। মোট বাঙালি সৈন্য ছিল ২৬২ জন, যা বেশ কমই। ঘাটতি পূরণ করতে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, ওড়িশা থেকেও যে লোক নিতে হয়েছিল— নথিপত্রে তার প্রমাণ যথেষ্ট। জীবনীকাররা যে অনেকেই মনে করেছেন, যুদ্ধের খবর নজরুল পেয়েছিলেন স্কুলের নোটিশ বোর্ডে— সেকথার কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। বরং তার আগে নজরুল এসলামকে (এসলামই লিখতেন। পরে ইসলাম। এমনকী, ‘কাজী’ কথাটি কখন, কেন যোগ করলেন— সে নিয়েও তর্ক আছে। পারিবারিকভাবে আগে বা সেসময় কেউ লিখেছেন বলে জানা নেই) অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যেতে হয়েছে সেটাই তাঁর যুদ্ধে যোগদানের প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা। পারিবারিক কারণও অবশ্য ছিল। অল্প বয়সে ‘আশ্রয়’-এর জন্য এত জায়গা তাঁকে ঘুরতে হয়েছে, যে, একটা নতুন কিছু করার খেয়ালিপনাও যুদ্ধে যাওয়ার মতো কারণ হিসেবে নিতান্ত অমূলক নয়। অবশ্য একথা কেউ বলতেই পারেন যে, করাচি থেকে কলকাতায় আসার পরেও সেই সৈনিকের পোশাকের প্রতি গভীর মমতা নজরুলের কেন থেকে গিয়েছিল? কারণ খুব সহজ। বিচিত্র বইপত্তর, পত্রপত্রিকা, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, বিচিত্র ভাষা-সংস্কৃতির মানুষ আর বিশ্বমানচিত্র থেকে এখানেই নজরুল পেয়েছিলেন বৈশ্বিক পরিচিতির বিপুল ইশারা। নজরুলের রাজনৈতিক চেতনা এবং সাহিত্যচর্চার এটাই টেক অফ পয়েন্ট।

দেশকে দেখা-জানার উপলব্ধিতে নজরুলের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুজফফর আহমেদের মতো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আন্তরিক সান্নিধ্য। অভিজ্ঞতার অনেকান্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও গণচেতনার বোধ দিয়েই তিনি দেশের পরাধীনতা থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রছাত্রীরা যেমন এর ভরকেন্দ্র ছিল, সেরকমই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককেও তিনি দেশভাবনায় বেশ গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছেন। মুজফফর আহমেদের রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষা যে তাঁর দিকদর্শন ছিল, কাকাবাবুর দলে নাম না লেখালেও সেকথা হলফ করে বলা যায়। আপাতত অবশ্য হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে দু-একটি সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

নজরুল কলকাতায় এসে বাল্যবন্ধু শৈলজারঞ্জনের মেসে এসে ওঠে বলে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান যে, সেখানে শৈলজানন্দকে যথেষ্ট হেনস্থা হতে হয়েছিল। নজরুলের উপস্থিতি যে ‘জাতধর্ম’ নষ্ট করে দিচ্ছে, সেসব তিনি লিখেছেন।

নজরুল নিজে খাদেম বাড়ির ছেলে। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাঁর থাকারই কথা। সামাজিক পরিসরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাঁর গ্রাম বা সন্নিহিত এলাকায় সেই সময়কার আদমশুমারিতে জনসংখ্যার বিন্যাসে হিন্দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাল্যস্মৃতিতে ছিল হিন্দু-মুসলমান -খ্রিস্টান ত্রয়ীর প্রিয় বন্ধুত্ব যাপন। শিক্ষক সান্নিধ্য থেকে সেনাবাহিনীতে ছিল দুই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। অবশ্য আনুপাতিক হারে মুসলমানের সংখ্যা নিতান্তই কম। ঐতিহাসিকভাবে মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের বিলম্বিত আত্মপ্রকাশের কারণে কলকাতার পরিমণ্ডলে শিক্ষিত মুসলমান বাঙালির সংখ্যা নিতান্তই কম। তাছাড়া কলকাতায় থাকার মতো নজরুলের পারিবারিক কোনও যোগাযোগ-সূত্র ছিল না। নজরুল কলকাতায় এসে বাল্যবন্ধু শৈলজারঞ্জনের মেসে এসে ওঠে বলে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান যে, সেখানে শৈলজানন্দকে যথেষ্ট হেনস্থা হতে হয়েছিল। নজরুলের উপস্থিতি যে ‘জাতধর্ম’ নষ্ট করে দিচ্ছে, সেসব তিনি লিখেছেন। যদিও শৈলজারঞ্জনের ‘কেউ ভোলে না কেউ ভোলে’-তে ঠিক সেরকমটা বলা নেই। তবে চাকর যে মেসের এঁটো থালা ‘মুসলমান’ বলে তুলতে অস্বীকার করেছিল, তা বলা আছে। সঙ্গে অবশ্য বন্ধু শৈলজার থালাও সে তোলেনি। এইরকম অভিজ্ঞতা এর আগে নজরুলের জীবনে ঘটেছিল কি না, জানা নেই, বা বলা ভাল, কোথাও উল্লেখ দেখি না। এখান থেকে নজরুল যে ‘বোঁচকা -বুঁচকি’ নিয়ে বেরিয়ে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে আস্তানা গেড়েছিলেন, তা সকলেরই জানা। কাজী আবদুল ওদুদ, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের সঙ্গে এই আস্তানাতেই থাকতেন মুজফফর আহমেদ। আমি শুধু এ-প্রসঙ্গে দুটো ইঙ্গিত করতে চাই।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথমত, একজন গ্রামের দরিদ্র সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারের প্রথাগতভাবে স্বল্পশিক্ষিত ছেলে এই ঘটনায় মানসিকভাবে হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনাময় ছিল। নজরুল তা হননি। এমনকী, কোনও বিরূপতার কথাও কেউ উল্লেখ করেননি। পরিবর্তে সারাজীবন নজরুল ছিলেন জাতি-ধর্মের বজ্জাতির বিরুদ্ধে। হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মৌলবাদীদের চক্ষুশূল। ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’-এর পক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রবল সমর্থক। তাঁর অকালমৃত্যুতে শোকগাথা পড়লেই মালুম হয়, কীভাবে তাঁকে বুঝেছিলেন কবি। এসব অনেক পরের কথা। দেশাত্মবোধ তাঁকে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকে নিয়ে গিয়েছিল তার পিছনে ছিল সর্বহারার রাজনীতিতে নিবেদিতপ্রাণ কাকাবাবু মুজফফর আহমেদের আদর্শ। ‘নবযুগ’-এর সম্পাদকীয়তে নজরুলের আহ্বান ছিল— ‘হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া— মানব!তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, ‘আমার মানুষ ধর্ম’।’

দ্বিতীয় কথাটাও খানিক এই সূত্রে বলে নেওয়া ভাল। নজরুলের শুরুর দিকের লেখালিখির বেশিরভাগ চরিত্ররা মুসলিম, এবং লেখাপত্তর ছাপাও হচ্ছে মুসলমান বাঙালি পরিচালিত পত্রপত্রিকায়। হতে পারে, ‘সবুজপত্র’-তে হাফেজের অনুবাদ কবিতা প্রত্যাখ্যানের স্মৃতি এরকম ভাবিয়েছে তাঁকে। তবে তা একমাত্র নয়। নজরুলের এসময়ের গদ্য উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কোথাও চটুল। আবার আরবি-ফারসির শব্দের সঙ্গে হিন্দি/উর্দু প্রয়োগ অথবা অণুবাক্য লক্ষ করা যায় বলে, গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেছেন। তিনি এও জানা, ফারসি মূলানুগ বানান আর বহুল ব্যবহারের ঝোঁক সেসময় মৌলবির কাছে ফারসি তালিম নেওয়ার পরোক্ষ প্রমাণ। আসলে নজরুলের লেখা তখন শিক্ষানবিশি পর্যায়ের। প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় ছাপানোর জন্য কি সেকারণেই তা গ্রহণযোগ্য হয়নি? মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের মতো সম্পাদকদের মনে হয়েছিল, সেসময় নজরুলের লেখা ছিল কাঁচা। তাই ‘সওগাত’-এও বহু লেখা মনোনীত হয়নি। নিশ্চিতভাবেই একথার যুক্তি আছে। অন্য একটি বিবেচনা ভাবার যে, মীর মশারফ হোসেনের বাংলা লেখা নিয়ে ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ বা ‘বঙ্গদর্শন’-এর যে সংশয়পূর্ণ প্রশংসা শুধু ‘মুসলমানের বাংলা’ লেখার জন্য করা হয় তাতে হিন্দু মধ্যশ্রেণির রুচির আধারে তৈরি সাময়িকীতে এই ধরনের লেখা ছাপার বিষয়ে দ্বিধা বা রক্ষণশীলতা খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়। অন্যভাবে ভাবলে মুসলমান বাঙালি আত্মপরিচয়ের জিজ্ঞাসা আর প্রকাশের ক্রান্তিকালে নজরুলের এই খোঁজ খুব কি স্বাভাবিক ছিল না? তাছাড়া পাঠক-সমাজের দিকে লক্ষ রাখলেও একথা মনে করা যেতে পারে। এসব অবশ্য স্থায়ী হয়নি। ৩২ নম্বর মেসে থাকাকালীনই বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা খবর এসে যে পৌঁছেছিল, তা কিছুটা বোঝা যায় সাহিত্যিক সম্মিলনের আড্ডা দেখে। তাছাড়া কিছু পরের দিকে তাঁর ডায়েরির পাতায় টুকে রাখা মার্ক্স, অনরি দ্য বালজাকের নাম দেখে বিস্তারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বিনিময় আর আরবি-ফারসি ভাষা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সম্মিলন তিনি ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই নিজস্ব পরিচয় তৈরি করতে পেরেছিলেন। কবিতায় যে পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন, তার মধ্যে দিনযাপনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে ছিল আন্তরিকভাবে অসাম্প্রদায়িক আন্তর্জাতিকতাবাদী দেশপ্রেমিক মুজফরর আহমেদের আদর্শবোধের দিশা। সে-কারণেই স্বদেশি কবিতার সীমানা ছাড়িয়ে নজরুল ব্যাপক-অর্থে একজন রাজনৈতিক কবি।

পুনশ্চ: ‘নবযুগ’ পত্রিকায় ইরাকের সুলতান ফয়সলকে নিয়ে করা এক সংবাদ শিরোনামে তিনি লেখেন ‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরাণ-সখা ফয়সল হে আমার।’

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook