চা, সমাজ, নারী

সম্প্রীতি চক্রবর্তী (May 21, 2025)

সম্প্রীতি চক্রবর্তী (May 21, 2025)‘আমরা যখন খুব শিশু… একরকম জিনিস শোনা গেল, চা। বাড়ীতে তখন আমার কাকীর প্রসব হইলে তাঁহাকে ঔষধ হিসাবে চা খাওয়ান হইল। একটা কালো মিনসে (কেটলী), মুখে একটা নল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর কুচো পাতার মতন কি দিলে, গরম জল… দুধ চিনি দিয়ে খেলে। আমরা তো দেখে আশ্চর্য… এই হ’ল প্রথম দর্শন। তখন চীন থেকে আসত, ভারতবর্ষে তখন চা হয়নি।’

স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ বইটিতে মাতৃত্বকালীন সময় মহিলাদের চা খাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ছেলেবেলা মানে ১৮৭০-’৮০ সাল, তখনও ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আজকের মতো চা খাওয়ার অভ্যেস গড়ে ওঠেনি; ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী কলকাতায় যদিও কতিপয় ব্রিটিশ পরিবার ও মেমরা হাই-টি-এর মতো সান্ধ্যকালীন মজলিশে অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু শহরের ভদ্রলোকদের মধ্যে চা পানের আসর জমে উঠতে তখনও কিছু সময় বাকি। উনিশ শতকে সাহেবসুবোদের নকল করত যারা, কোট-টাই, প্যান্ট পরে চা খেলে তাদের বেশ বাঁকা চোখেই দেখা হত। ম্যাক্সমুলারের ভাষায় ‘Indian in colour but English in taste’-এর মতো বাবুগিরি করা লোকেদের হুতোম প্যাঁচা সমালোচনা করে লিখছেন:

‘আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল ‘উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট’। দ্বিতীয় ‘ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ’। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে জল… দ্বিতীয়ের মধ্যে-বাগাম্বর মিত্র, স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন।’

আরও পড়ুন : পাঠ্যবই-ই তৈরি করেছিল বাঙালির নৈতিকতাবোধ? গৌতমকুমার দে-র কলমে ‘পাঠপুরাণ’ চতুর্থ পর্ব…

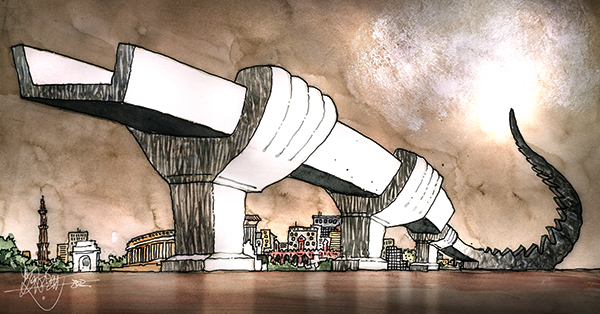

পেয়ালাভরা চা, চুরুট হুতোমি ভাষায় ছিল ইংরেজি কেতা। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত এই নকশা লেখার সময় রোগীর পথ্য হিসেবে চা খাওয়ানোর রীতি থাকলেও, রাস্তার ধারের দোকানে বা বাঙালি বাবুর বৈঠকখানায় চা প্রায় অনুপস্থিত। বরং শরবত, ঘোল বা বেলের পানা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন সম্পূর্ণ করা হত। বিশ শতকের কিছু আগেই চা খাওয়ার রীতি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এদেশে, কিন্তু ১৯০৫ সালের পরে স্বদেশি হাওয়া লেগে আবার তা দু-পা পিছিয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই চা পানকে বিদেশি প্রথা বলে বর্জনের আহ্বান জানায় অনেকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লেখেন, ‘চা পান না বিষপান’; এই প্রবন্ধে রসায়নবিদ চা-কে বিদেশি বস্তু বলা ছাড়াও এর বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। চা-কুলিদের বিবিধ উপায়ে অত্যাচারকে কেন্দ্র করেও লেখালিখি শুরু হয়।

তবু এইসব ঘটনা চায়ের আগমনকে শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে পারেনি। কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমনকী, লীলা মজুমদারের স্মৃতিকথা ‘পাকদণ্ডী’ পড়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চা-প্রীতির কথাও জানা যায়। তাঁর পছন্দের পেয়ালাতে চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা, একদিন তা ভেঙে যাওয়ায় হুলস্থুল কাণ্ড। এইসব আত্মজীবনী বা প্রবন্ধ পড়ে, বাঙালি পুরুষদের অবসর যাপনে চা বস্তুটি যে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল— তা স্পষ্ট।

কিন্তু এখানে একটু থেমে গিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, বাবুর বৈঠকখানায় যেভাবে চা-পানের রীতি প্রচলিত হয়েছিল, মহিলাদের ক্ষেত্রে তার কি কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়? অবসরের ধারণা, মেলামেশা বা চার ইয়ারি আড্ডায় লিঙ্গভেদ আছে কি? সমাজবিজ্ঞানের ধারায় ‘gendered space’ বলে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, এর মানে হল মেলামেশার পরিসর, আড্ডা, ফুর্তি বা খোলামেলা কথা বলার জায়গা লিঙ্গভেদে কীভাবে আলাদা হয়, তার অনুসন্ধান করা।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলোতে মহিলাদের মেলামেশার স্পেস অবশ্যই বাড়ির অন্দরমহল; আলতা পরাতে আসা মালিনীর সঙ্গে গল্পগুজব, বাহিরমহল বলতে শুধুমাত্র বাড়ির ছাদ, যা কিনা অন্দর-বাহিরের খানিক সংযোগ স্থাপন করে, আচার শুকোতে দিতে গিয়ে বা ভেজা শাড়ি মেলতে গিয়ে পড়শি বউ-এর সঙ্গে আলাপচারিতা। গ্রাম বা মফসসলে যেমন নদীতে জল সইতে গিয়ে মহিলারা কথা বলেন, তাদের নিজের ভাষায়। সত্যজিৎ রায়ের ‘চারুলতা’-য় চারু এবং মন্দাকিনী দুপুরে খাটে শুয়ে পান সাজে, তাস খেলে, চারুর ভদ্রোচিত উপন্যাস পাঠ দেখলে মন্দাকিনী খানিক বিরক্ত হয়। দুপুর বা মধ্যাহ্ন এখানে উনিশ শতকের নারীর জীবনে খানিক বিরাম আনে। বিকেলে বৈঠকখানায় প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করে চা খাওয়ানোর আতিথেয়তায় মহিলারা কেবলই আয়োজক। বঙ্কিমের উপন্যাসের সময়কালটা একটু আগে, তাই ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বা ‘আনন্দমঠ’-এর প্রেক্ষাপটে চায়ের প্রসঙ্গ সেভাবে আসেনি। ১৮৭৫ সালে ‘বঙ্গদর্শন’-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ‘রজনী’ উপন্যাসে যদিও চায়ের উল্লেখ আছে। গল্পে শচীন্দ্র নামক চরিত্র এক জায়গায় বর্ণনা করছেন যে, তার ঠিক কেমন স্ত্রী পছন্দ। যোগ্য স্ত্রী-র বর্ণনায় উনিশ শতকের বাঙালি পুরুষ জানাচ্ছেন, তার এমন একজন গৃহধর্মিনী প্রয়োজন, যিনি নিত্য পান সেজে দেবেন, হুঁকো প্রস্তুত করে, মাছের কাঁটা বেছে এবং চা প্রস্তুত করে দিয়ে দোয়াতে কালিও ভরে দেবেন যত্ন করে। এখানেও দেখতে পাই যে, চায়ের প্রসঙ্গ আসতেই বাড়ির মহিলারা নয়, অতিথিসেবা নয়তো স্বামীর তেষ্টা লাঘবে সচেষ্ট। নিজেদের অবসরে খানিক গলা ভিজিয়ে নেওয়ার মতো শৌখিনতা তাদের হয়তো ছিল না।

‘চোখের বালি’ চলচ্চিত্রে বিধবা রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনীর অনুরোধে দরজা বন্ধ করে গোপনে চায়ের আসর বসান মাঝে মাঝেই। বাড়ির বিধবা মেজবউকে সেই আসরে যোগদানের আহ্বান জানালে সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, চা খেলে কি মেয়েদের জাত যায়? তিন বিধবার হাসাহাসিতে মুখরিত শোয়ার ঘর, তাতে আবার চা খেতে খেতে গল্প করা যে একটা অভিনব ব্যাপার— তা বোঝা যায়।

‘চোখের বালি’-র সেই দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ উপন্যাসেও মহেন্দ্রকে বা বিহারীলালকে চা বানিয়ে দেওয়ার বিবিধ প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু সেই চা কি মহিলারা নিজেদের বিনোদনের জন্য মজুত রাখতে পারতো? রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসে সুচরিতাকে দেখা যায় চা প্রস্তুত করতে। পরেশবাবুর ব্রাহ্ম পরিবারে হঠাৎ একদিন গোরা ও বিনয় এসে উপস্থিত হলে নানা তর্ক-বিতর্কের সূচনা হয়। ধর্ম ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে খানিক বাদানুবাদ আরম্ভ হলে, সুচরিতা চা পরিবেশনে দ্বিধা বোধ করেন। গোরাকে প্রশ্ন করে বসেন, ‘ আপনি এ সমস্ত (চা) খাবেন না বুঝি?’ খেলে কি জাত যাবে? এই গল্পেই ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউনলো সাহেবের বাড়ির গার্ডেন পার্টির কথাও রয়েছে। মিশনারী মেয়েরা কীভাবে চা পান সভার আয়োজন কর, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন।

শুধু উপন্যাসে নয়, ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’ বইতে চিত্রা দেব লিখছেন যে কেশবচন্দ্র সেন, যিনি ‘নববিধান ব্রাহ্মসমাজ’-এর প্রবর্তক ছিলেন, বরসন নামে এক পাদ্রির বাড়িতে একদিন কয়েকজন ব্রাহ্ম মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। চা যে ঠাকুরবাড়ির মহিলারা খেতেন, তার নজির জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ব্রাহ্মিকা শাড়ি প্রবর্তন বা স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনার মতোই ইতিহাসের স্বতন্ত্র অধ্যায় ছিল। এর সঙ্গে আর পাঁচটা বাঙালি মহিলার তুলনা করা বাতুলতা। ঠিক যেমন ১৮৮৫ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাসের ‘ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা’ নামক ট্রাভেলগ প্রকাশিত হলে, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর জাহাজে বসে ব্রেকফাস্টে একত্রে চা খাওয়ার প্রসঙ্গ আসছে। অর্থাৎ, বাঙালি-হিন্দু সমাজের রীতিনীতির বাইরে গিয়ে, বিদেশ যাত্রাকালে বা কেশব সেনের ‘কালাপাহাড়ি এডভেঞ্চার’-এ মহিলাদের চা খাওয়ার নজির পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু তা সাধারণ জনজীবনে ছিল একবারে বিরল ঘটনা।

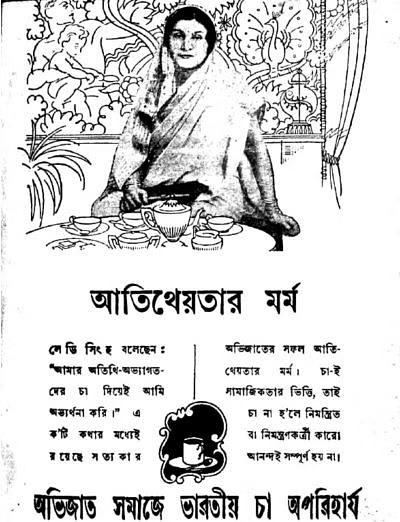

চায়ের বিজ্ঞাপনে মহিলাদের অবস্থান চার বা পাঁচের দশকের পরে যদিও মহিলাদের চা খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আসে। সম্প্রতি, নামিয়া আকতার নামে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দেখিয়েছেন যে, চা বিক্রির বাজার তৈরি করার জন্য ভারতে যেভাবে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু হয়, সেখানে ক্রমশই দেশি মহিলাদের অবয়ব সামনে রাখা হত। লিপটন টি থেকে ভারতীয় টি বোর্ডের বিজ্ঞাপন, বিশেষ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় যে advertisement ছাপা হয়েছিল, সেখানে চা পানের সঙ্গে কোথাও যেন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে আদর্শ নারীসুলভ আচরণের দিকটি। একজন ভারতীয় মহিলা, যিনি নাকি সযত্নে চা প্রস্তুত করবেন, চা পরিবেশন করবেন অতিথিদের, এবং অবশ্যই নিজেও চা খাবেন স্বামীর সঙ্গে বসে, দাম্পত্য-জীবনে একসঙ্গে চা খাওয়া এবং অন্তরঙ্গতা তৈরি করবে সুখী গৃহস্থ, এমনই ইঙ্গিত দেয় বিজ্ঞাপনের ছবি।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘আড্ডা’ প্রবন্ধে, পাঁচ বা ছয়ের দশকের বাঙালি আড্ডার একটি প্রতিকৃতি এঁকেছেন। লেখক তাঁর নিজের মতামত জানাচ্ছেন, যে কীভাবে একটি ছিমছাম, পারিবারিক আড্ডার পরিবেশ সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায়। যেমন বসুর মতে, পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র আড্ডায় কোনও সুফল হয় না। পুরুষের একক আলোচনায় এসে পড়ে কাজের কথা আর নারীদের আলোচনায় ঘরকন্না, তার থেকে দুইয়ে মিলে থাকলে আড্ডা হয় স্থিতিশীল ও প্রবহমান। আড্ডার জায়গা হওয়া উচিত আরামদায়ক কিন্ত আড়ম্বরপূর্ণ নয়, সঙ্গে অবশ্যই থাকবে চা, ‘পাতলা সাদা পেয়ালায় সোনালী সুগন্ধি চা’ এবং গৃহপরিচারিকারা আশেপাশে না থাকলেই ভাল, বসু লিখছেন, ‘ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী যদি নিজেই খাদ্যপানীয় নিয়ে আসেন, বিতরণ করেন, তাহলেই আড্ডার যথার্থ মান রক্ষা হয়।’

যৌথ আড্ডাতেও লিঙ্গের ভূমিকা (জেন্ডার রোল) এড়ানো হয়তো সহজ বিষয় নয়। এই যদি হয় ছয়ের দশকের চা-জলসার একটি রূপ, তাহলে ১৯৬৩ সালে ‘মহানগর’ সিনেমায় আমরা দেখতে পাই, আরতির (মাধবী মুখোপাধ্যায়) নতুন চাকরি আর সকল মহিলা সহকর্মীদের নিয়ে কাজের ফাঁকে আপিসে আড্ডা। সকলেই তাদের নিজেদের রোমাঞ্চকর গল্প ভাগ করে নিচ্ছে, কলকাতায় ঘুরে ঘুরে সেলাই মেশিন বিক্রির নানা অভিজ্ঞতা। শাড়ি-পরিহিত চাকুরীজীবী মেয়েদের সামনে সাদা কাপে চা রাখা, সঙ্গে ঠোঙায় মুড়ি, বাদাম।

‘মহানগর’-এর দৃশ্য অধ্যাপিকা এবং রাজনীতিবিদ কৃষ্ণা বসু-র লেখা ‘আড্ডা একটি অবিকল্প জানলা’-তে মহিলা মজলিশের এক অনন্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। বাংলায় আড্ডার ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মহিলাদের অবসর নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই প্রবন্ধটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণা বসুর লেখায় তাঁর পাড়ার মহিলা-মজলিশের কথা উঠে এসেছে। তিনি বলছেন, গৃহকর্ত্রীরা সারা দিনের বাড়ির কাজ সেরে দুপুরে বসতেন আড্ডা দিতে। বসু ছিলেন কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যাপক। তাঁর বন্ধু শ্রীরূপাও কলেজে পড়াতেন, একদিন সান্ধ্য আড্ডায় বন্ধুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখেন, গল্পে মশগুল মহিলারা, আর শ্রীরূপার স্বামী, যিনিও ছিলেন পেশায় কলেজ-শিক্ষক, কফি করে আনলেন আমন্ত্রিতদের জন্য। কৃষ্ণা বসু লিখছেন, ‘কেউ কেউ এই দৃশ্য দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে গেলেন, ‘ইস আপনি কেন আপনি কেন! আমরাই বানিয়ে নিচ্ছি চা কফি…’।

যৌথ আড্ডাতেও লিঙ্গের ভূমিকা (জেন্ডার রোল) এড়ানো হয়তো সহজ বিষয় নয়। এই যদি হয় ছয়ের দশকের চা-জলসার একটি রূপ, তাহলে ১৯৬৩ সালে ‘মহানগর’ সিনেমায় আমরা দেখতে পাই, আরতির (মাধবী মুখোপাধ্যায়) নতুন চাকরি আর সকল মহিলা সহকর্মীদের নিয়ে কাজের ফাঁকে আপিসে আড্ডা।

বিশ শতকের একেবারে শেষে এসে আড্ডার এই চিত্রটি একটু অন্যরকম। কলকাতার কেবিন কালচারও যথেষ্ট বিখ্যাত হতে শুরু করেছে ছয়-সাতের দশকের পর থেকে। পুরুষ-মহিলা রেস্তোরাঁয় যান, একসঙ্গে বসে চা খান, কফিহাউজে কবিতা সিংহ থেকে নবনীতা দেবসেনদের মতো লেখিকাদের সমাগম হয়। সিনেমা, উপন্যাসেও এখন মহিলাদের চা পান কোনও বিরল ঘটনা নয়। বাড়ির অন্দরমহল শুধু নয়, পাড়ার চায়ের ঠেকের আড্ডা, যার প্রসঙ্গ সুনীল থেকে শক্তি বা ‘বসন্ত বিলাপ’ থেকে মহানায়কের সিনেমায় উঠে এসেছে— সেই প্রসঙ্গ উঠলে, আলোচনার বিষয় এটাও হতে পারে যে রাস্তার চায়ের আড্ডায় আজকের একুশ শতকের মহিলারা ঠিক কতটা সাবলীল?

গত ১০-১৫ বছর ধরে কলকাতাকে অনেকেই ক্যাফের শহর বলে, যার প্রাণভোমরা লুকিয়ে রয়েছে সাদার্ন এভিনিউ বা হিন্দুস্তান পার্কের মতো অভিজাত পাড়ায়। সেসব বিলাসবহুল ক্যাফেতে বসে এককাপ চা, ক্যামোমাইল, earl grey বা হোয়াইট টি-তে মজতে আমাদের সবারই ভাল লাগে। ভাল লাগে শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ টাকার একভাঁড় দুধ চা খেতে।

কিন্তু আজও হয়তো পাড়ার চায়ের ঠেক বলতে বাবা, কাকা, জ্যাঠামশাইদের কথাই মনে পড়ে আমাদের। মা-কাকিমাদের কখনও দেখিনি কাঠের বেঞ্চিতে বসে পাড়ার মোড়ে চা নিয়ে গল্পগুজব করতে। আর আমরা যারা নব্বই দশকে বেড়ে উঠেছি, স্কুল, কলেজ তারপর চাকরিজীবনে পা রেখেছি, আগের প্রজন্ম থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে আমাদের দৌড় ছিল কলেজ ক্যান্টিনের চা, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালঘেঁষা সুজিতদার চা, আর এখন ক্যাফে রেস্তোরাঁর সঙ্গে সঙ্গে অফিসপাড়ার চা।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook