সংবাদ মূলত কাব্য: পর্ব ৯

মৃদুল দাশগুপ্ত (May 4, 2025)

মৃদুল দাশগুপ্ত (May 4, 2025)জনজাতির মহাকাব্য

বাবার অফিসের ওই সহকর্মী প্রাক্তন ফুটবলার ভব রায়, ভবকাকু বলতাম তাঁকে, আমাকে বেশ কয়েক বছর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ দেখতে নিয়ে গেছেন। লিগের ম্যাচ, আই এফ এ শিল্ডের ম্যাচ, এছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মহামেডান, ইস্টবেঙ্গল-ইস্টার্ন রেল এসব বড়-বড় দলের খেলা দেখেছি আমি। আই এফ এ শিল্ডে কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখছি। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময়ে, কলেজে পড়ার সময়ে ইস্টবেঙ্গলের বড় ম্যাচ থাকলেই বাবার সঙ্গে অফিসে চলে যেতাম আমি। বিকেল হলেই আমি, বাবা, ভবকাকু চলে যেতাম ম্যাচ দেখতে। একবার আমাদের সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসও গিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ দেখতে। সেবার দারুণ ফুর্তি জাগল, পিছনের গ্যালারি থেকে একজন হই হই করে আমাদের পাশে এসে বসায়। আমাকে হাসতে দেখে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ফের খেলা দেখায় মনোযোগ দিলেন তিনি, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়! উত্তেজনায় মাঝে মাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরে মা-কে আর কাকাকে বললাম, ‘আজকে কাকে দেখেছি জানো!’ শুনে, তৎকালীন তরুণ স্কুল শিক্ষক আমার কাকা আমার বাবাকে বলল, ‘ভাইডি, আমারে নিয়া গেলি না?’

আরও পড়ুন: এলআইসি অফিসে ‘জর্জ’ নামটির চল ছিল না, দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে নিয়ে গিয়ে বাবা আলাপ করিয়েছিলেন এক আশ্চর্য কথা বলে! লিখছেন মৃদুল দাশগুপ্ত…

আমার কাকার ভাল নাম বিমল, ডাক নাম মন্টু; বাঁশি বাজাত, ২০/২২টি বাঁশি ছিল তার। শ্রীরামপুরে আমার বাবা, কাকা এবং এ-শহরে বসবাসকারী তাদের পূর্ববঙ্গীয় বন্ধুরা একটি সমিতি গড়েছিলেন, পূর্বাশা সমিতি। পূর্বাশা সমিতির দুর্গাপুজোয় আসা ঢাকি কাকার হাতে ঢাক ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনত। পুজোর ভেতর এই ক্লাব-সেই ক্লাব কাকাকে নিয়ে যেত ঢাক বাজানোর জন্য। আমার কাকা ছবি আঁকত, মূর্তি গড়ত। হরেক রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারত। আমার বাবা গৃহস্থ ধাঁচের মানুষ। আমার কাকা ছিল শিল্পীমনের। এই যে এত বছর কবিতা লেখার চেষ্টায় আছি, এই বয়সে মনে হয়, বাল্যে ছোঁয়াটি দিয়েছিল কাকাই।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বাশা সমিতিটি এখনও শ্রীরামপুরে আছে। প্রতিষ্ঠাতারা কেউ বেঁচে নেই। এখন প্রতি বছর পুজোর চাঁদা দিই, চাঁদা দিয়ে মনে হয়, নাস্তিকের পুণ্যার্জন। আমাদের ছোটবেলায় পূর্বাশা সমিতিকে লোকে বলত, বাঙালদের ক্লাব। স্কুলে নীচু ক্লাসে সহপাঠীরা কেউ-কেউ আমাদের খেপাত, বাঙাল বলে। রাগ হত। ক্রমে-ক্রমে তা হয়ে যায় আদরের ডাক। সোমনাথদা (মুখোপাধ্যায়, প্রয়াত) চিরকাল আমাকে ডেকে এলেন, বাঙাল বলে। এখানে বিরাট একটা কথা টুক করে অতি সংক্ষেপে বলে নিই। এই যে বাঙালরা দেশভাগ-পরবর্তী কয়েকটি দশকে পশ্চিমবঙ্গে এলেন, আশ্রয়লাভ করলেন, জনজীবনে মিশে গেলেন, তা বিরাট একটি ঘটনা। ভেঙেচুরে পূর্ববঙ্গীয়রা এ-বঙ্গে ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠিত হলেন, এ হল বাঙালি জনজাতির এক মহাকাব্য। পশ্চিমবঙ্গীয়রা বাঙালদের আশ্রয় দিলেন, আপন করে নিলেন, তা বাঙালি জনসমাজের ওপর মহাকালের হস্তাবলেপন। এ নিয়ে বাংলায় কোনও বড় সাহিত্য হল না!

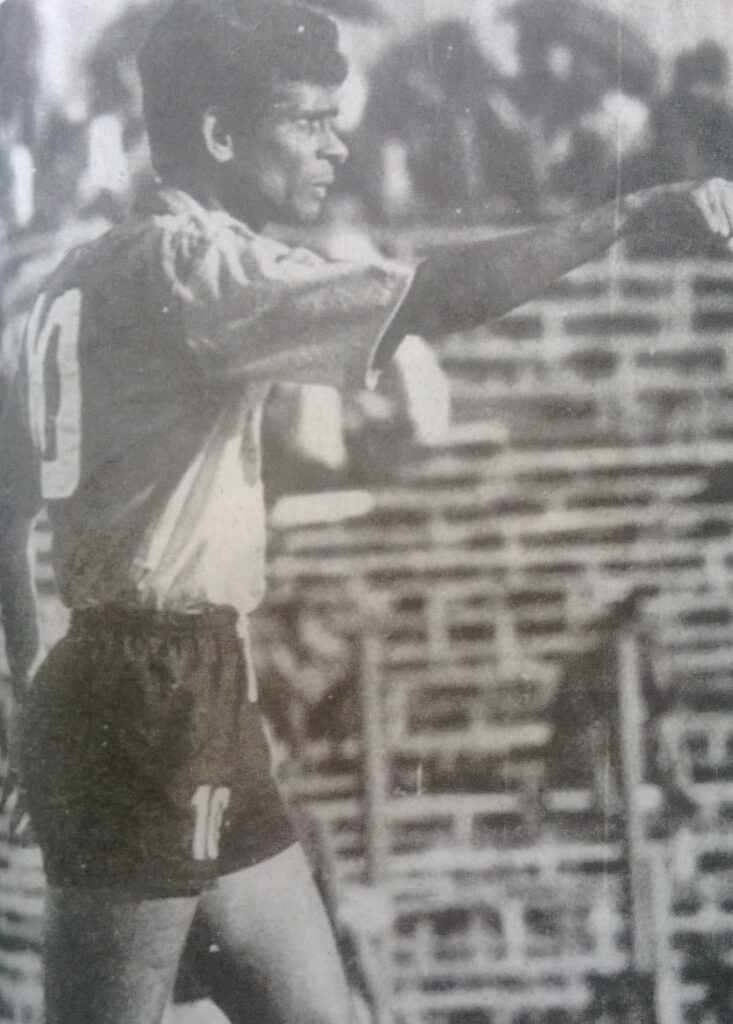

ওই যে বাবার সহকর্মী ভবকাকুর সঙ্গে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখেছি, তখন মস্ত বড়-বড় ফুটবলারদের খেলা দেখেছি। চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জির শেষদিককার দু-তিনটি ম্যাচ দেখেছি আমি। রামবাহাদুর, থঙ্গরাজের, জার্নেল সিংয়ের খেলা দেখেছি। হাবিব, গুরকৃপাল সিং যেবার এলেন, তারপর এলেন নঈম, তাঁদের খেলাও দেখেছি। দেখেছি শ্যাম থাপা, অসীম মৌলিক, সুরজিৎ…

চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জি, তুলসীদাস বলরাম (বাঁ-দিক থেকে) হাবিব যেবার ইস্টবেঙ্গলে এলেন, ছয়ের দশকের মাঝামাঝি, ঠিক তার পরের বছর। পাড়ার মাঠটিতে আমরা ফুটবল খেলছিলাম। সামনের রাস্তা দিয়ে যানবাহন যাচ্ছিল। একটা রিকশা থামিয়ে দুই যাত্রীর একজন, এক তরুণ নেমে এলেন। চেনা-চেনা লাগল মুখটি। আমাদের কাছ থেকে বলটি চেয়ে নিয়ে পায়ে নাচালেন, কয়েকটি শট নিলেন। অভিভূত আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আড়ষ্টতা বোধ করলাম। রিকশায় তাঁরা চলে যেতে, অস্ফুটে বলাবলি করলাম, হাবিব… হাবিব…। রিকশা চলে গেল কান্তুদের বাড়ির দিকে। আমাদের বন্ধু কান্তু, কৌস্তভ গুহ-র বাবা অরুণ গুহ ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তা। দলবদলের সময়ে কান্তুদের বাড়িতে ফি বছরই কয়েকজন ফুটবলারকে লুকিয়ে রাখা হত।

কলেজে যখন পড়ি, তখন তো কবিতা সিংহের সম্পাদনায় আমাদের কবিতার সংকলন ‘সপ্তদশ অশ্বারোহী’ বের হয়ে গিয়েছে, বাবার অফিসে বাবার সহকর্মী কবি সুনীলকুমার নন্দীর কাছেও দু’একবার গিয়েছি। তিনি সে-সময়ে সুপরিচিত কবি ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতার বই ‘প্রকীর্ণ সবুজে নীলে’ আমাকে দিয়েছিলেন। এসব ১৯৭১-’৭২ সালের কথা। ওইসব উত্তাল দিনগুলিতেই হাওড়ায় আমাদের বন্ধু মানসকুমার দত্ত হারিয়ে গিয়েছিল। মানস সত্তর দশকের সূচনাকালের কবি। সুদর্শন, স্বল্পভাষী মানস আমাদের শ্রীরামপুরের বাড়িতেও এসেছে। ‘মমি’ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল সে। ছেলের খোঁজে একবার মানসের বাবা এসেছিলেন আমাদের বাড়ি, যদি মানসের কিছু খোঁজ খবর জানাতে পারি! এলআইসি অফিসে আমার বাবার সহকর্মী ছিলেন মানসের বাবা। এখনও তাঁর করুণ, বিধ্বস্ত মুখটি মনে পড়ে। মানসের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

মহম্মদ হাবিব তখন, ওই সাতের দশকের সূচনাকালে বাড়িতে অফিসের এক তরুণ সহকর্মীর কথা খুব বলত বাবা। সেই তরুণ এলআইসি কর্মী শ্যামল নন্দীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে নকশালপন্থী আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে; হায়-হায় করত বাবা। বলত, শ্যামল কত ভাল ছেলে, কাজের ছেলে, চাকরি চলে গেছে তার। আমাকে সতর্ক করতেই বাবা মাঝে মাঝে বলত শ্যামলের কথা। বাবার অফিসে কর্মরত শ্যামল নন্দীকে আমি অবশ্য সে-সময়ে দেখিনি। জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার কয়েক মাস পর এক সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে উল্লসিত বাবা জানায়, ‘শ্যামল ছাড়া পাইছে। অফিসেও চাকরি ফিরত পাইছে। বকেয়ার সব টাকা পাইব।’ শুনে বাড়িতে মা, আমরা ভাইবোনেরা উল্লসিত হই।

অনেক বছর পর। অবসরের ১২/১৩ বছর পর আমার বাবা মারা গিয়েছে। তার আগেই অকালে মারা গিয়েছে মা। এক সন্ধ্যায়, আমি তখন ‘আজকাল’-এ, কফি হাউসে বিশ্বনাথদা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আমার সঙ্গে শ্যামল নন্দীর আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করেছিলাম। তারও কয়েক বছর পর ‘আজকাল’-এই আমি নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা শ্যামল নন্দীর মৃত্যুসংবাদ পাই।

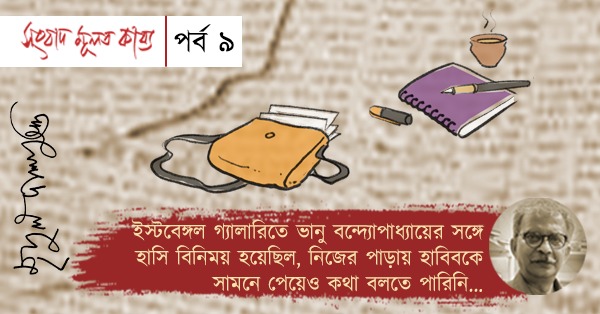

শান্তিকুমার ঘোষ সম্পাদিত ‘কবিতা এবং কবিতা’ আন্দোলিত, উত্তাল সেই সাতের দশক ছিল সৃষ্টিসুখেরও উৎসব। সোমনাথদাদের ‘শীর্ষবিন্দু’ পত্রিকার উদ্যোগে, সুনীল মিত্রের ‘বিভিন্ন কোরাস’-এর আয়োজনে প্রতি বছর শীতে আমাদের শ্রীরামপুরের গোলকধাম ভবনটিতে, পুরসভার টাউন হলে কবিসম্মেলন হত। আজকের দিনে অনেকের কাছেই হয়তো অপরিচিত, কিন্তু সে-সময়ে আমাদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন এক কবি, শান্তিকুমার ঘোষ। তাঁর কাব্যপংক্ত : ‘রেশমি আঁচল উড়িয়ে/ দ্রবময়ী চলে গেল বিশদ জ্যোৎস্নায়/ হালকা আতর তার ভাসে…।’ রবীন্দ্রভারতীতে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন শান্তিকুমার ঘোষ। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম ‘থামো, সুন্দর মুহূর্ত’। ‘কবিতা এবং কবিতা’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। সে-পত্রিকায় আমি কয়েকবার লিখেছি। আমাদের আমন্ত্রণে কবিসম্মেলনে বার কয়েক এসেছেন শান্তিদা।

অনেককাল পর, নয়ের দশকের মাঝামাঝি। লাহাবাড়িতে কর্মস্থল ‘আজকাল’ অফিসে ঢোকার মুখে বিকেলটিতে কফি হাউসে ঢুকেছি, দেখলাম একা একটি টেবিলে শান্তিকুমার বসে আছেন। এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বললাম, ‘বসব?’ মুখ সামান্য তুলে বর্ষীয়ান মানুষটি বললেন, ‘বসুন।’ বসে বুঝলাম, চিনতে পারেননি। ক্ষণিক বিরতির পর মৃদুস্বরে আমি উচ্চারণ করতে থাকলাম: ‘এই যে প্রাসাদ গড়েছ বিশাল প্রান্তরে/ কেউ কি সেখানে থাকে, কেউ কি?/ ফুটল কমল থরে থরে/ কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া/ ফল ফলেছে বাগান ভরে/ আতাফল, সীতাফল/ আশালতা পালংপাতা/ সে কোথা? সে কোথা?’ কাঁপা-কাঁপা দুটি হাতে আমার দু’হাত ধরে শান্তিকুমার শুধোলেন, ‘কে তুমি? কে?’ পরিচয় দিয়ে প্রণাম করলাম। চোখ ছল ছল করছিল আমার…

পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook