জহুরি

অরুণ কর (April 27, 2025)

অরুণ কর (April 27, 2025)আটটা সতেরোর ফিফ্থ ফার্স্ট তখন আমাদের খাস তালুক। গায়ক, নায়ক, কৌতুকশিল্পী, ছড়াকার-সহ নানা বয়েস এবং গুণের সমাহারে প্রতিদিন সেখানে চাঁদের হাট বসত। ‘বসত’ কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা, স্থানাভাবে বেশির ভাগ সদস্যকে দাঁড়িয়েই যাতায়াত করতে হত। সহযাত্রীদের মধ্যে সিনিয়র কয়েকজন ছিলেন ‘গুডি-গুডি’ ভেকধারী মিচকে। আমাদের মনের ফুর্তি এবং প্রাণের আরাম কানায়-কানায় ভরিয়ে তোলার জন্যে নিত্যনতুন মুষ্টিযোগ বাতলে দিয়ে ঘুমের ভান করে ভিটকি মেরে পড়ে থাকতেন। আমরা, কতিপয় তরুণ মহানন্দে এবং প্রবল উৎসাহে চেনা-অচেনা বাছবিচার না করেই সেগুলির কার্যকারিতা পরখ করতে লেগে পড়তাম। ঘণ্টা দুয়েকের সেই যাত্রাপথে আমাদের সমবেত সংস্কৃতিচর্চার প্রাবল্যে কখনও-কখনও উটকো প্যাসেঞ্জাররা মাঝপথে নেমে পড়ত, এমনকী হকাররা পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে পালাতে পথ পেত না।

কী, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? বলছিলাম সকাল আটটা সতেরোর বনগাঁ লোকালের কথা। পঞ্চম বগির প্রথম গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ-দিকে মোচড় মারলে এক জানালার যে-ছোট্ট খুপরিটুকু, ওটাই তখন আমাদের প্রতিদিনের চলমান নিত্য গুলজারের নরক। ঠিকই ধরেছেন, আমরা ছিলাম ওই ট্রেনের নিত্যযাত্রী, কু-লোকে যাদের ‘ডেইলি পাষণ্ড’ বলে গায়ের ঝাল মেটায়।

আরও পড়ুন: অম্লান চক্রবর্তীর গল্প ‘অনা-মুখো’…

আমাকে হাত ধরে এই ঠেকে তুলেছিল আমার ইস্কুলবেলার বন্ধু গোপাল পাল। নামের শেষাংশ এবং পদবিতে দু’বার পাল থাকায় আমরা তো বটেই, স্কুলে স্যারেরা পর্যন্ত ওকে গো-পালস্কয়ার বলে ডাকতেন। আমরা সেটা আরও সংক্ষেপ করে পালস্কয়ার-এ দাঁড় করিয়েছিলাম। কলকাতার কলেজে পড়বার সময় থেকেই ওই ঠেক-এ তার গতায়াত, সকলেই তার ইয়ার, ফলে ঝাঁকে মিশতে আমার সময় লাগেনি।

কিন্তু কম্পার্টমেন্টে পা দিয়েই আবিষ্কার করলাম, আমাদের সেই চিরপরিচিত পালস্কয়ার পুরনো কলেবরেই রেলের কামরায় ‘নায়ক গোপাল’ খেতাবধারী নব অবতারে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের বাড়ির মেধো ভিন গাঁয়ে গিয়ে মধুসূদন হয়ে উঠলে প্রতিবেশীর বুকের মধ্যেটা যেমন চিনচিন করে, আমার বুকের মধ্যেটাও তেমনি চিনচিনিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু পাছে ‘চিন’ শুনে কেউ ভেকধারী কমুনিস্ট ভেবে বসে, সেই ভয়ে প্রকাশ করতে পারিনি।

ভাগ্যিস পারিনি! একদিন যেতে-না-যেতেই পালস্কয়ারের নায়কত্বে উত্তরণের নেপথ্য কারণ জেনে নিজের বোকামিতে নিজেই লজ্জা পেলাম। আসলে ওই কম্পার্টমেন্টে আগে থেকেই তিনজন গোপাল অধিষ্ঠিত, পুরাতত্ত্বের হিসেব অনুযায়ী পালস্কয়ার চার নম্বরি। একপাল গোপাল নিয়ে গো-পাল সদৃশ গোলযোগ এড়াতে এদের প্রত্যেকের পৃথক রেলভূষণ প্রাপ্তি, নায়ক গোপাল, গায়ক গোপাল, নাড়ুগোপাল এবং বেরজোগোপাল। চতুর্থজন মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ত বলে ব্রজগোপাল এবং সেটা ভেঙে বেরজোগোপাল। নিত্যনতুন কৌশলে মানুষকে উত্ত্যক্ত করার ব্যাপারে এদের পারদর্শিতা দেখলে বিদ্যাসাগরমশাই ‘গোপাল অতি সুবোধ বালক’ লেখার অনুশোচনায় নির্ঘাৎ আত্মঘাতী হতেন।

নায়ক-খেতাবি পালস্কয়ার ঘন-ঘন পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বোকাসোকা নিরীহ যাত্রী দেখলে খুব নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করত, ‘কী দাদা, আমাকে দেখতে নায়কের মতো না? অন্তত প্রায় নায়ক, কী বলেন!’ অচেনা যাত্রীটি এমন বেয়াড়া রসিকতায় হাসবে না কাঁদবে, বুঝে ওঠার আগেই তার নতুন বাউন্সার, ‘সে কী, উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পাচ্ছেন না! ট্রেন থেকে নেমে সোজা চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন। রাস্তায় দেখতে অসুবিধে হলে চলুন আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি!’ অতঃপর চোখ যে কী অমূল্য সম্পদ, কীভাবে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হয়, পুরো পথটা সেসব নিয়ে গা-জ্বালানো জ্ঞান দিতে-দিতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলত।

পেশায় ছবি আঁকিয়ে গায়ক গোপাল ট্রেনে উঠেই বেসুরে এবং বেতালে চেঁচিয়ে উঠত। বোকাসোকা যাত্রী পেলে হঠাৎ গান থামিয়ে তাকে উচ্চাঙ্গ সংগীত কী এবং কয় প্রকার বোঝাতে লেগে পড়ত। আলাপ একটু জমে উঠলেই পকেট থেকে লজেন্স বের করে শুরু করত সাধাসাধি। কেউ একবার সেই লজেন্স নিয়ে মুখে ফেললে দুর্গতির শেষ থাকত না। সে হাসি-হাসি মুখে তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করত, ‘কী, ভাল না?’ এমন প্রশ্নের উত্তরে কে-ই বা খারাপ বলে! অচেনা লোকটির ‘হ্যাঁ’ বলতে যেটুকু দেরি। মুখের হাসিটি ধরে রেখে সে বলত, ‘ভাল তো লাগবেই, হারামের জিনিস কার না ভাল লাগে!’ অপ্রস্তুত লোকটি এরপর ভিড় ঠেলে পালাবার পথ পেত না।

বলা বাহুল্য, ঘণ্টা দুয়েকের যাত্রাপথে নিরীহ উটকো যাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে এলাকা ছাড়া করা ছিল আমাদের নিত্য আমোদের বিষয়। কিন্তু কোনওদিন জুতসই খোরাক না পেলে আমরা নাড়ুগোপাল এবং বেরজোগোপালকে নিয়ে পড়তাম। নাদুসনুদুস চেহারার নাড়ুগোপাল ওরফে গোপাল মুখুজ্জে ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির ভোজনরসিক মানুষ। কোনও সাতেপাঁচে থাকতেন না। তবে দোষ একটাই, একবার বসতে পেলে আর ওঠবার নামটি করতেন না। সিটে পশ্চাদ্দেশ ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই তাঁর নাক থেকে উৎসারিত বিচিত্র শব্দলহরীতে কম্পার্টমেন্ট কেঁপে উঠত। চিৎকার-চেঁচামেচি, এমনকী তাঁর হা-করা মুখের মধ্যে দু’চারটে মাছি গোল্লাছুট খেলে গেলেও ঘুম ভাঙত না। আমরা মাঝে মাঝে তাঁর মুখগহ্বরে স্যাকারিনের গুঁড়ো কিংবা নস্যি ছিটিয়ে দিয়ে সরে পড়তাম। জিভ চাটতে-চাটতে কিংবা বেদম হাঁচতে-হাঁচতে তিনি স্বগতোক্তি করতেন, ‘বাড়িত ন্যাদা পুলাপান, টেরেনে দামড়া পুলাপান, কোনওহানে শান্তি নাই।’ তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হাত-পা ছুড়তে শুরু করতেন। তাঁর মুখ থেকে লাভাস্রোতের মতো উদ্গীরিত কু-কথার ফোয়ারা কম্পার্টমেন্টের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমোদের ঝড় তুলত।

ব্রজগোপাল ‘বেরজো’ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বেরজোর জায়গায় একবার ‘বীর্য’ বলে ফেললেই বাকি পথটুকু দিব্যি কেটে যেত। অভিধান-বহির্ভূত উচ্চমানের খেউড় থেকে হাতাহাতি, কিছুই বাদ যেত না। বলা বাহুল্য, যাত্রাপথে আমাদের নিত্য আবিষ্কৃত সংস্কৃতিচর্চার ঠেলায় ভুল করে কোনও উটকো লোক একদিন সেখানে উঠলে ভবিষ্যতে ওই কম্পার্টমেন্টের ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলত।

গৌরচন্দ্রিকাটা বুঝি একটু বড় হয়ে গেল! আসলে যাঁর কথা বলার জন্যে এত ভ্যানতাড়া, তিনি শীতের প্রভাতী অকালবর্ষণে আপাদমস্তক বায়সসিক্ত হয়ে প্রথম যেদিন আমাদের কম্পার্টমেন্টে উদয় হয়েছিলেন, সেদিন কেউই বুঝিনি, সূচ হয়ে ঢুকে অল্পদিনেই তিনি ফাল হয়ে উঠবেন।

ছোটখাট রোগাটে চেহারা, সামনের পাটির দাঁত কিঞ্চিৎ উঁচু, মাথাজোড়া প্রশস্ত টাক, পেছনের দিকে ‘যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব’-গোছের লম্বা কিছু কাঁচাপাকা চুল খলুঞ্চেদের মতো ঘাড় পর্যন্ত দোদুল্যমান। সাদা শার্টের ওপর বেঢপ সাহেব-মরা ব্লেজার চাপানো। সর্বাঙ্গ থেকে চুঁইয়ে পড়া জল থেকে গা বাঁচাতে প্রথমদিনই অন্যেরা তাঁকে আমাদের গলির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তিনিও গলিতে ঢোকার পথ আগলে অত্যন্ত নিরীহ মুখে সেই যে দাঁড়িয়ে পড়লেন, সারাটা পথ আর নড়বার নামটি করলেন না। এমনকী আমাদের স্বভাবজাত টীকাটিপ্পনীও হাসিমুখে হজম করলেন। ভাবখানা এমন, যেন আমরা তাঁর কতকালের চেনা!

আমরা ভেবেছিলাম একদিনের চিড়িয়া, সারাটা পথ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যেভাবে আমাদের কটুকাটব্য শুনলেন, তাতে ভবিষ্যতে আর এ-পথ মাড়াবেন না। কিন্তু আমাদের সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে পরদিন তিনি ফের এসে হাজির হলেন। গায়ক গোপাল তখন সবে ‘এত সুর আর এত গান’-এর মুখড়াটুকু গেয়ে দম নেওয়ার জন্যে একটু থেমেছে, ভদ্রলোক হাততালি বলে উঠলেন, ‘বাব্বা, আমি তো ভাবলাম সুবীর সেন স্বয়ং ট্রেন উঠে পড়েছেন!’ ব্যাস! গায়ক তো আহ্লাদে বত্রিশখানা। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে বসবার জন্যে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উনি কিন্তু বসলেন না। মৃদু হেসে গলির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের এক স্যাঙাৎকে ডেকে বসালেন। তারপর খুব নিস্পৃহ মুখে গুনগুন করে রামপ্রসাদী ভাঁজতে-ভাঁজতে পুরো পথটা পার করে দিলেন।

এর পর তিনি নিত্যি আসতে শুরু করলেন, মুখে সর্বদা খোসামুদে হাসি। কয়েকদিন যাওয়ার পর লক্ষ করলাম, আপাত ঔদাসীন্যে গলি আগলে দাঁড়িয়ে থাকলেও তিনি আমাদের রঙ্গরসিকতা দিব্যি উপভোগ করেন, মাঝে মাঝে শালীনতোর্ধ্ব রসিকতায় নববধূর মতো ব্রীড়াবনত মুখে হাসেনও।

এর পর পেঁচোদা আচমকা উধাও হয়ে গেলেন। আমরা ভাবলাম, হয়তো শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে, সেরে উঠলে ফের আসবেন নিশ্চয়! কিন্তু দেখতে-দেখতে মাসখানেক কেটে গেল, অথচ তাঁর দেখা নেই। রীতিমতো চিন্তার বিষয়। ভাবছিলাম, বাড়িতে গিয়ে ভদ্রলোকের খবরটা অন্তত নেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগেই খুব অদ্ভুতভাবে পেঁচোদার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, ডেইলি প্যাসেঞ্জারেদের দলে ভিড়তে না পারলে অফিসটাইমের ট্রেনে বসা দূরে থাক, জুতসই দাঁড়াবার জায়গা পাওয়াও দুষ্কর। সামনে সিট খালি হলেও গলির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা কেবলুচরণ এসে টুক করে বসে পড়বে, সে নেমে গেলে গলির বাইরে দাঁড়ানো অনাদিবাবুকে ডেকে বসানো হবে। এ-ব্যাপারে বনগাঁ লাইনের জগজ্জোড়া খ্যাতি। সুতরাং, ততদিনে আমরা ভদ্রলোকের মতলব বুঝে গেছি। এমনিতেই আমাদের যা সদস্য সংখ্যা, তাতে একজনের ভাগে চার-পাঁচটা স্টেশনের বেশি সিট জোটে না। আমরা তাই ওই উটকো আপদকে বিদেয় করার জন্যে প্রতিদিনই নতুন-নতুন কৌশল প্রয়োগ করে চলি। ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার। দিনের পর দিন যায়, উনি সেই যে এসেই গলির মুখে দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে পড়েন, নড়ার নামটি করেন না। এমনকী বসতে দিলেও বসেন না। পরবর্তী স্টেশনগুলো থেকে আমাদের কোনও সেথো উঠলে নিজেই হাত বাড়িয়ে তার ব্যাগটি নিয়ে বাঙ্কে গুছিয়ে রাখেন। সেখানে জায়গা না থাকলে নিজের পকেট থেকে ‘এস’-হুক বের যত্ন করে করে ঝুলিয়েও দেন। কারও তেষ্টা পেয়েছে শুনলে নিজের জলের বোতলটি এগিয়ে দেন, কাশি হয়েছে বুঝলে পরদিনই কীসব জড়িবুটির আরক এনে হাজির করেন। নিজের বাগানের নারকেলে কুল থেকে পাকা কাঁঠালি কলা এনে জনে-জনে বিলোন।

এমন মানুষের সঙ্গে বেশিদিন দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন। হপ্তা দুয়েক পরে ভদ্রলোকের নাম শোনার পর তো আমাদের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। তখন নস্যির ঝাঁজে নাড়ুগোপালের সবে ঘুম ভেঙেছে। তিনি গোল-গোল চোখে তাকিয়ে হাঁচতে-হাঁচতে বলে উঠলেন, ‘বাপরে, এ যে দেহি নব মহাভারত। খালি পঞ্চপাণ্ডবের জাগায় পঞ্চগুপাল! এহন একখান দ্রৌপদী আইলেই এক্কেরে খাপে খাপ! হাপনে হইলেন গিয়া পাঁচ নম্বরি, হাপনেরে আমরা পাঁচুগুপাল কইয়া ডাকুম!’ ভদ্রলোক একেবারে বিগলিত। মাজনের বিজ্ঞাপনের মতো দন্তপাটি পূর্ণ বিকশিত করে বললেন, ‘পঞ্চ থেকে পাঁচু, এ যে একেবারে ব্যাকরণসিদ্ধ, দাদা!’

দু’একদিনের মধ্যে পাঁচুগুপাল হয়ে গেলেন আমাদের ‘পেঁচোদা’। দেখা গেল, উটকো প্যাসেঞ্জারকে উত্ত্যক্ত করার বিষয়ে আমাদের চাইতে তাঁর উৎসাহ কয়েকগুণ বেশি। শুধু নিত্যনতুন কৌশল বাতলে দেওয়া নয়, উপকরণ হিসেবে তাঁর বেঢপ ব্লেজারের পকেট থেকে জ্যান্ত আরশোলা থেকে নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত বেরোতে লাগল। বয়সে প্রৌঢ় হলেও শিং ভেঙে গোশাবকের দলে ভেড়ার অনায়াস দক্ষতায় অনতিবিলম্বে তিনিই আমাদের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। আরও কিছুদিন যাওয়ার পর লক্ষ করলাম, পালস্কয়ারের এবং আমার প্রতি তাঁর যেন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। কোনওদিন সকলের অগোচরে আমাদের ব্যাগে নারকেলের নাড়ু ভরে দেন, কোনওদিন বা প্রসাদী সন্দেশ। মাসখানেকের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমাদের সখ্য এমন নিবিড় হয়ে উঠল যে, আমাদের পারস্পরিক ঠিকুজি-কুষ্ঠি পর্যন্ত অবিদিত রইল না।

বেশ চলছিল, একদিন হঠাৎ তিনি চুপি চুপি আমাদের বললেন, ‘আমার বাগানে হিমসাগর আম পেকেছে, তোমরা একটা ছুটির দিন দেখে সকালের দিকে আমার বাড়িতে এসো। নিজের গাছের আম বলে বলছি নে, অমন হিমসাগর এ-তল্লাটে—’। এমন পৈটিকসুখ নিমন্ত্রণে কালবিলম্ব না করে পরের রোববারেই আমরা দুজন পেঁচোদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু বাড়ির অবস্থা দেখে প্রথমেই একটু ধাক্কা খেলাম। পুরনো আমলের অত্যন্ত জীর্ণ দালান, বেশিরভাগ অংশই ভেঙেচুরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকা পলেস্তারাহীন খন্ডহরের দেয়ালে বড়-বড় ফাটল ফুঁড়ে অশ্বত্থের গাছ ডালপালা মেলেছে।

বাইরে থেকে হাঁকডাক শুনে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ফর্সা, রোগাটে গড়ন, তবে মুখখানা ভারি লাবণ্যময়। আমাদের পরিচয় জানার পর কুণ্ঠিতভাবে বলল, ‘বাবা তো বাজারে গেছে!’

‘কখন ফিরবেন?’

‘জানি নে। বাবা কিছু বলে যায়নি।’

ভাবলাম, এসেই যখন পড়েছি, একটু অপেক্ষা করে যাই। সে-কথা বলতে মেয়েটি আপত্তি করল না। ঘরে ঢুকে দেখলাম আসবাব বলতে একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ার এবং সাবেক আমলের একটা খাট। মেয়েটি আমাদের জন্যে জল আর বাতাসা নিয়ে এল। হিমসাগর আমের কথা তুলতে মেয়েটা যেন লজ্জা পেল। বিব্রত মুখে বলল, ‘আমাদের তো আমগাছ নেই, বাবার এই এক দোষ—’

কিছুক্ষণ পরে পেঁচোদা ফিরলেন, হাতে বাজারের থলি। আমাদের দেখে তিনিও যেন কিঞ্চিত অপ্রস্তুত মনে হল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে খোসামুদে গলায় বললেন, ‘তোমরা এসেছ, আমি কী যে খুশি হয়েছি! একটু বলেকয়ে এলে… আসলে তোমাদের বউদি কাল বাপের বাড়ি গেছেন কিনা! তাতে অবশ্যি কিছু অসুবিধে নেই, এসেই যখন পড়েছ, হেঁ হেঁ!’ কথা বলতে-বলতে তিনি আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি দেখলাম বেশ সপ্রতিভ। নিজেই জানাল, সে হাবড়া কলেজে ফিলসফিতে অনার্স পড়ে, সেকেন্ড ইয়ার।

মিনিট দশেকের মধ্যে পেঁচোদা ফিরে এলেন, হাতে একটা পলিপ্যাক। আমরা আম খেলাম বটে, তবে মোটেই গাছপাকা নয়, কার্বাইডে পাকানো। ফেরার সময়ে পেঁচোদা বার বার বলতে লাগলেন, ‘এমন দিনে এলে, তোমাদের বউদি বাড়িতে নেই, নাহলে দুপুরের খাওয়াটা… হেঁ হেঁ!’

এর পর পেঁচোদা আচমকা উধাও হয়ে গেলেন। আমরা ভাবলাম, হয়তো শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে, সেরে উঠলে ফের আসবেন নিশ্চয়! কিন্তু দেখতে-দেখতে মাসখানেক কেটে গেল, অথচ তাঁর দেখা নেই। রীতিমতো চিন্তার বিষয়। ভাবছিলাম, বাড়িতে গিয়ে ভদ্রলোকের খবরটা অন্তত নেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগেই খুব অদ্ভুতভাবে পেঁচোদার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সেদিন মন্ত্রী-টন্ত্রী গোছের কেউ মারা যাওয়ায় হাফ ছুটি হয়ে গিয়েছিল। দুপুরের ট্রেনে ফিরছিলাম, হাবড়া স্টেশন থেকে কলকল করতে করতে এক দঙ্গল কলেজ-ফেরতা ছেলেমেয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি, তাদের মধ্যে পেঁচোদার মেয়েটিও আছে। ভেতরে ঢুকতে গিয়েও আমাকে দেখে সে যেন ইচ্ছে করে গেটের কাছে চলে গেল। আমি সিট ছেড়ে তার কাছে গিয়ে বললাম, ‘আমাকে চিনতে পেরেছ? মাসখানেক আগে তোমাদের বাড়িতে…’

অপ্রতিভ মুখে সে ঘাড় নাড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার বাবা অনেকদিন আসছেন না কেন, শরীর খারাপ?’

‘না, না, শরীর ঠিকই আছে।’

‘তাহলে কি অফিসে যাচ্ছেন না?’

‘বাবা এখন আগের ট্রেনে যাচ্ছে।’

‘কেন? অফিসে কি কড়াকড়ি?’

মনে হল, মেয়েটির গালদুটো হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠেছে। লাজুক হেসে সংকোচের সঙ্গে বলল, ‘তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। আগের ট্রেনের ফার্স্ট কম্পার্টমেন্টে বাবা একজনের খোঁজ পেয়েছে, সে সবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরিতে ঢুকেছে, দেখতে-শুনতেও নাকি… সামনের রোববার দুপুরে আমাদের বাড়িতে তার খাওয়ার নেমতন্ন।’

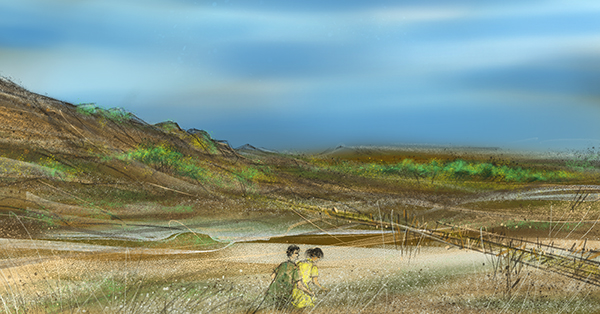

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook