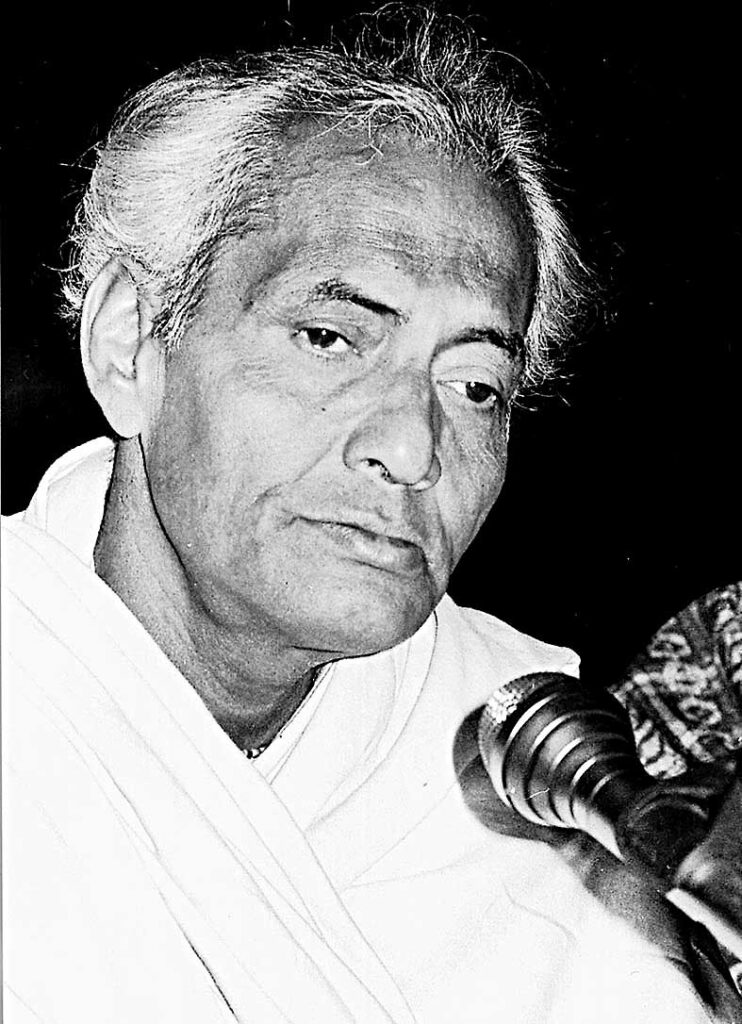

কলকাতায় বেশ গরম পড়েছে, আমার বয়সও চুরাশি পেরোল, এখন সন্ধের রেওয়াজে বসলে বুকে খানিক হাঁফ ধরে। সিওপিডি-র প্রকোপ, সঙ্গে বয়সের ভার। তবুও সুরের নেশা ছাড়তে পারি না। অখিলদাকে নিয়ে লিখতে বসে, মন খানিক স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠল। মনে পড়ছে পুরনো কলকাতার কথা, আর আমাদের কালীঘাটের বাড়ির কথাও। তখন তো কলকাতা ছিল অন্যরকম— এই সময়ে এত গরম নেই, শব্দদূষণ নেই, মৃদুমন্দ হাওয়া, কোকিলের ডাক, কালবৈশাখী। এইসবের মধ্যেই দুপুরের ছায়াঘেরা দিঘির মতো শান্ত, বিকেলের হাওয়ার মতো প্রাণবন্ত আর হৃদয়-জুড়ানো ছিল অখিলদা ও তাঁর গান। কিছু-কিছু মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, শিল্প-সংগীতের জীবনবোধে তাঁরা কতখানি সমাদৃত, জীবৎকালে জানতেও পারেন না। তেমনই ছিলেন অখিলবন্ধু ঘোষ।

অখিলদাকে একদম ছোটবেলা থেকে চিনতাম। অখিলদা ছিলেন আমার সেজকাকার খুব বন্ধু। অখিলদার ঘরোয়া প্রোগ্রাম হয়েছিল আমাদের কালীঘাটের ওই বাড়িতে। আমাদের ওই বাড়িতে তিনের দশকে আমার বাবা-কাকারা সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ও সুধীরলাল চক্রবর্তীকে বসিয়ে সারা দুপুর গান শুনতেন।

আরও পড়ুন: ওস্তাদের বেতন জোগাতে গেলে বাজার-খরচে টান পড়ত, বাঙালি সেভাবে পেল না দিলীপকুমার-নজরুলের প্রিয় ছাত্রী রাণু সোমকে! লিখছেন রাজীব চক্রবর্তী…

আমার দাদু (ঠাকুরদা) ছিলেন উকিল। অখিলদার বাবা ছিলেন আমার দাদুর ক্লায়েন্ট। সেই সুবাদে আরও আলাপ। ওঁরা থাকতেন ভবানীপুরে। দাদুর বই, দলিল-দস্তাবেজ রাখার জন্য র্যাক গোছের একটা ঢালু টেবিল ছিল। সেই টেবিল হয়ে উঠেছিল স্টেজের মতো। সেখানেই হারমোনিয়াম রেখে, অখিলদা আমাদের গান শুনিয়েছিলেন। সেই ঘরোয়া জলসায় আমাদের বাড়ির প্রতিটি সদস্য তো উপস্থিত ছিলই, সঙ্গে পাড়া ভেঙে লোক এসেছিল আমাদের বাড়িতে। বাড়ি উপচে উঠেছিল শ্রোতায়। ভিড়ে ভিড়াক্কার। আর অখিলদা শান্ত সমাহিত হয়ে খালি গলায় স্রেফ একটা হারমোনিয়াম নিয়ে একের পর এক গান গাইছেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতারা শুনছেন সেই মধুমাখা সুর। এইসব বলতে-ভাবতে বসলে, ভেতরটা খুব উদাসীন হয়ে ওঠে। সে যে কী গান, আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না!

হেমন্তদা আর অখিলদা ছিলেন খুব বন্ধু। হেমন্তদার মতো মানুষ ও শিল্পী হয় না যে, এ-কথা বলা বাহুল্যমাত্র। হেমন্তদা বারবার অখিলদার ব্যাপারে খুব দরাজ ছিলেন; সবসময়ে অখিলদাকে নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন। বলতেন, ‘অখিল বড় ভাল গায়ক, অত্যন্ত বড় মাপের শিল্পী, ওঁর কোনও তুলনা হয় না।’ আমাদের অখিলদা, সাধারণ শ্রোতার ভালবাসা পেয়েছেন অশেষ, সহশিল্পীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও খানিক পেয়েছেন, কিন্তু জীবন চালাতে যা লাগে, অর্থাৎ প্রযোজক, পরিচালক, অনুষ্ঠান-উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ ও নেকনজরে থাকা— সেসব থেকে অনেক দূরেই রয়ে গিয়েছেন চিরকাল। তাঁরা চিরকাল অখিলদাকে খানিক তাচ্ছিল্য করে হাতের পাঁচ ভাবত। বিশেষ গুরুত্ব পেতেন না। ডাকলেই যাবেন, যা খুশি একটা পারিশ্রমিক দিলেই হল, এইরকম মনোভাব। অখিলদাও এইসবে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। উনি আসলে সংগীতকে এত ভালবাসতেন, যে-কোনও মূল্যে গান গাইতেই বললেই উনি রাজি; কারণ শ্রোতাদের সামনে গান গাওয়ার যে-আনন্দ, সেই ওঁর রসদ ও পারিশ্রমিক। এই সুযোগ অনেক উদ্যোক্তাই নিতেন। আমার মনে আছে একটা ঘটনা। সেটা কসবার একটা অনুষ্ঠানে। অখিলদা নিজেই নিজের হারমোনিয়াম বয়ে নিয়ে গেছেন, গান গেয়েছেন। তারপর উদ্যোক্তারা নমো-নমো করে, অনুষ্ঠানের শেষে, একটা ট্যাক্সি ডেকে ওঁকে তুলে দিয়েছেন; দিয়েছেন কেবল ট্যাক্সি ভাড়া, আর না-হলে-নয় এমন সামান্য টাকা। উনি তাতেও নিরুত্তাপ, প্রতিবাদহীন, চুপচাপ নিজের হারমোনিয়াম নিয়ে ট্যাক্সিতে বসে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। মনে-মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু একটাও কথা বলেননি।

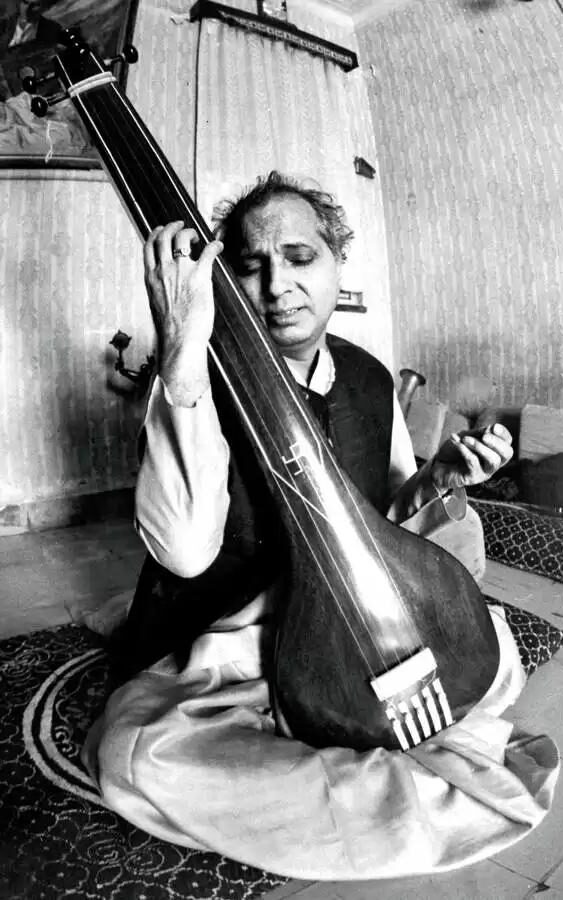

অখিলদার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। আমাদের কালীঘাটের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল তখন একেবারেই অন্যরকম। এখন সেসব বললে লোকের গল্পকথা লাগবে। আমাদের কালীঘাটে দু’দিন সারারাত্রিব্যাপী বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। আমাদের পাড়ার পারপিচুয়াল ক্লাবের সংগীত সম্মেলন ছিল সেকালের বেশ নামজাদা সম্মেলন। পোশাকি নাম ছিল, সৌরীন্দ্র সংগীত সম্মেলন। একদিন শাস্ত্রীয় সংগীত, অন্যদিন আধুনিক গানের অনুষ্ঠান। তিন ভাই— মণিরাম, যশরাজ, প্রতাপনারায়ণ এই সংগীত সম্মেলনে প্রচুরবার গান গেয়েছেন। তখন এরা কেউই পণ্ডিত হননি। যশরাজের বয়স ছিল বাইশ-তেইশ বড়জোর। ওঁদের মেজোভাই প্রতাপনারায়ণের ঠুমরি গাওয়ায় বিশেষ দক্ষতা ছিল। তখন ওঁরা থাকতেন আমাদের কালীঘাট অঞ্চলেই। সেই অনুষ্ঠানেও অন্য শিল্পীদের সঙ্গে অখিলদা ছিলেন মাস্ট। আধুনিক গানের অনুষ্ঠানে অখিলদার পাশাপাশি পান্নালাল ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি ঘোষ, অনুপম ঘটক, বাঁশরী লাহিড়ী, অপরেশ লাহিড়ী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু এরা সকলেই গাইতে এসেছেন।

আমাদের পাড়ায় থাকতেন তৎকালীন বিখ্যাত এক দোকান কমলালয় স্টোর্স-এর মালিক। তাঁরা থাকতেন রাণী শঙ্করী লেনে। তাঁদের বাড়ির নাম পার্বতী আলয়। তাঁদের গান বাজনার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁরা মাসের একটা কোনও শনিবার, তাঁদের বাড়িতে গানের আসর বসাতেন। শিল্পী বলতে ওই আসরে একজনই— অখিলবন্ধু ঘোষ। কিন্তু সেই আসরে যে-অখিলবন্ধুকে আমরা শুনতাম, শুনেছিলাম, আপামর শ্রোতারা তাঁর হদিশ পাবেন না। তিনি ওই আসরে কোনওদিনও কোনও বাংলা আধুনিক গান ধরেননি। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে, প্রায় একটানা আড়াই-তিন ঘণ্টা উনি ঠুমরি গাইতেন। তখন এত আওয়াজ নেই, এত শব্দ নেই, বাড়িতে-বাড়িতে টেলিভিশন বা মোবাইল নেই। অখিলদার ঠুমরি শোনার জন্য গোটা এলাকা উন্মুখ হয়ে আছে, আর চারিদিক যেন সুরের ঝরনাধারায় ধুয়ে যাচ্ছে। আসলে অখিলদা আধুনিক গান গাইলেও, আধুনিক গানের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের ছোঁয়া দেখা যেত। কারণ তিনি সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী এবং পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে গানের তালিম নিয়েছিলেন।

আগে প্রত্যেক শনি-রবিবার রেডিয়োতে বসত অনুরোধের আসর। আমাদের বাড়ির উলটোদিকের একটি দোতলা বাড়ির বাসিন্দারা অনুরোধের আসর খুব শুনতেন। আমরা পাড়ার রকে বসে চার-পাঁচ বন্ধু সেসব শুনতাম। তখন আমাদের কৈশোরের রোমাঞ্চ ছিল ওইসব গান। ‘পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে একফালি চাঁদ বাঁকা ওই’। কতবার যে এই গান আমাদের মনের মধ্যে ছবি এঁকে দিয়ে গেছে! আমাদের ছোট্ট বাড়ির মেঝেতে শুয়ে আমরা চাঁদের স্বপ্ন দেখেছি এই গানের সূত্রে। যেমন অখিলদার নিজের সুরে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘তোমার ভুবনে ফুলের মেলা…’ এই গানের ‘আমার আকাশ কাঙাল করে যে পাঠায়েছি মেঘ যত/ তোমার কুঞ্জবীথিকার ফুল ফোটাতে মনের মতো…/গন্ধের ধূপ পুড়ে গেছি আমি ছাই পড়ে আছি হায়’ এই স্তবক এলে, আমরা সেই কৈশোরে কেঁদে ফেলতাম। কার বেদনায়, কীসের বেদনায় জানি না, কিন্তু এই গানের আকুতি ও আকর্ষণকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারতুম না।

গানের সুরের মধ্যে অখিলদা মাঝ-খাম্বাজ রাগিনীকে বুনেছিলেন। গানের গায়কির মধ্যে অসম্ভব নির্মিতি ছিল, যা অতুলনীয়, অনুনকরণীয়। এই গানটি গাওয়ার মধ্যেও অখিলদার থামা বা সুরের তানকারি শ্রোতাকে বিমোহিত করে। কিন্তু রাগ-রাগিনী-লয়কারি ছাপিয়ে, সেই কৈশোর থেকে এই অশীতিপর বয়সেও যা আমাকে তাড়া করে বেড়ায়, যা অননুভবনীয়, তা এই গানের বিরহের আর্তি। সেই সময়ে আমাদের বয়স তেরো-চোদ্দো হলেও, আমরা এইসব শুনে নির্বাক হয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতাম। আমার বাল্যবন্ধু রণেন ভট্টাচার্য, যাকে সংগীত-জগৎ পিন্টু বলে চেনে, সে ছিল ওই গানপাগলের দলের অন্যতম সদস্য।

ওঁর পোশাক ছিল শার্ট আর ধুতি। যেমন হেমন্তদাও পরতেন। একেবারে আত্মভোলা মানুষ। এই কঠিন দুনিয়ায় ভাত জোগানোর জন্য অখিলদাকে গানের টিউশন করতে হত। কারণ গোটা জীবনে প্লেব্যাকের সুযোগ বা সংগীত পরিচালনা বিশেষ করতে পারেননি। আত্মমগ্ন এই চলার পথে পরিপূরক হিসেবে পেয়েছিলেন, ওঁর স্ত্রী দীপালি বৌদিকে। ওঁর মতো মানুষ হয় না। তিনিও দারুণ লেখালেখি করতেন। অখিলদার অনেক গানের গীতিকার ও সুরকার ওঁর স্ত্রী। দীপালি বৌদিকে বাদ দিয়ে অখিলদার অস্তিত্ব কল্পনাতীত। আর ওই মানুষটিই অখিলদাকে আগলে রাখতেন। ওঁদের রসায়ন, দাম্পত্য আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়; ওঁদের মধ্যে বোধহয় জন্মান্তরের কোনও ঋণ ছিল। ‘যেন কিছু মনে কোরো না, কেউ যদি কিছু বলে’ এই বিখ্যাত গানের সুরকার তাঁর স্ত্রী। এই জন্যেই তাঁরা ছিলেন একে অপরের পরিপূরক।

অখিলদা সারাজীবন গান গাওয়া আর গান শেখানো ছাড়া কার্যত কিছুই করেননি। বয়সকালে তাই যথেষ্ট অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। কারণ উদ্যোক্তাদের ওঁর প্রতি আচরণ আর ওঁর নির্বিকার ব্যবহারের গল্প তো আগেই বলেছি। ওঁর অনেক এলপি আর ইপি রেকর্ড ছিল, সেসব থেকেও বিশেষ আয় হত বলে মনে হয় না। ’৭৭ সালের একটা এলপি রেকর্ডের কথা মনে পড়ে খুব। রতু মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে তিনি বেশ কিছু রাগপ্রধান গান রেকর্ড করেছিলেন। দরবারি কানাড়া রাগাশ্রিত ‘আমি কেন রহিলাম’, ভৈরবী আশ্রিত ‘যেতে যেতে চুরি করে চায়’। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় এবং নিজেরই সুরে শঙ্কর রাগাশ্রিত ‘ডেকো না তারে’, তিলক কামোদ রাগে ‘কেমনে জানাব’; মধু গুপ্তের কথায় ভাটিয়ার রাগে ‘জাগো প্রিয়া জাগো’। এসব এখন শুধুই অতীত। এখন এই প্রযুক্তির যুগেও এইসব হারিয়ে যাওয়া রত্ন পাওয়া যায় কি না আমার জানা নেই।

আমাদের যে পারপিচুয়াল ক্লাবের সংগীত সমারোহের কথা বলেছি আগে, ওখানে গাওয়ার জন্য আমার খোকনকাকা খুব করে ধরেছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তীকে। অনুরোধ ছিল শাস্ত্রীয় সংগীতের সন্ধ্যায় ঠুমরি গাইতে হবে। শরীর সঙ্গ দিচ্ছে না, এই কারণে তিনি কাকাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর এক ছাত্রকে ওই মঞ্চে গাইতে দেওয়ার জন্য। সেই ছাত্র ওই মঞ্চে গেয়েছিলেন গুরু সুধীরলালের সুরারোপিত গান, ‘স্মৃতি তুমি বেদনা’। সেই গান শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেছিল। তিনি শ্যামল মিত্র। ওই বছরই তাঁর গানের রেকর্ড বেরোবে, যে-গানের সুর তাঁর গুরুর। ওইখানেই আরও বছর দশেক পর অখিলদা গেয়েছিলেন, ‘ও দয়াল বিচার করো’। একইভাবে সেদিনও সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিল। আসলে তখন বোধহয় সময়টা একটু অন্যরকম ছিল। ক্লাসিক্যাল গানের কিছুই বুঝি না কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। মনে পড়ে, সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী গাইতে-গাইতে, একটা ‘সা’-তে অবরোহণ করলেন। সবাই থম মেরে বসে আছে। কেউ হাততালিও দিচ্ছে না। সবাই স্থাণুর মতো কিন্তু দুই নয়ন জলে ভর্তি।

বসুশ্রী সিনেমাহলে মন্টু বসুর উদ্যোগে খুব বড় অনুষ্ঠান হত একটা সময়ে। সেই অনুষ্ঠানে কে না হাজির হতেন! মানবেন্দ্রদা (মুখোপাধ্যায়), হেমন্তদা, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়— সব বাঘা-বাঘা শিল্পী। সেখানে অখিলদাও ছিলেন। ওই অনুষ্ঠান শেষ হত হেমন্তদার গান দিয়ে। আর প্রতিবার উত্তমকুমার আসতেন। শ্রোতাদের অনুরোধে কয়েকটা গানও গাইতেন। এমন একটি অনুষ্ঠানে মানবেন্দ্রদার প্ররোচনায় ও প্রশ্রয়ে আমার গাইতে নামা। মানবেন্দ্রদার গান শেষ হওয়ার আগেই আমাকে নির্দেশ দেওয়া ছিল আমি যেন উইংসে দাঁড়াই। উনিই আমাকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তারপর আমার গাওয়া শুরু হবে। গানের শুরুতে দেখি দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন। দেখি জনতার মধ্যে দিয়ে সামনের রো-তে এসে বসলেন উত্তমকুমার। অনুষ্ঠান শেষে মন্টুদার কাছে বিদায় অনুমতি চাইতে গেছি। সেখানে পাহাড়ী সান্যাল মহাশয় দেখি মানবেন্দ্রদাকে বলছেন, ‘এত বড়-বড় সব সেট আর্টিস্টের অনুষ্ঠান, আর তুমি কিনা একজন ফুটবলারকে গাইতে নামিয়ে দিলে! এ কি তোমার ফুটবল মাঠ পেয়েছ!’ তারপর আমাকে দেখে বলেছিলেন, ‘তবে আই মাস্ট সে দ্যাট আপনি কিন্তু ভাই খুব সুরে গান গান, শেখেন কোথাও?’ আমি উত্তর দিয়েছিলুম, ‘আজ্ঞে না।’ সেই শুনে উনি আরও উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, ‘দ্যাটস আ ক্রাইম, এখুনি শেখা শুরু করুন।’ এর বেশ কিছু বছর পর, আমি নাকুদাদুর (সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী) কাছে গিয়ে গান শেখার অনুরোধ ও আর্জি জানাই। এমনিতেই অনেক ছোট থেকে দেখেছি নাকুদাদুর ভাই হরিদাদু দিদিকে গান শেখাতে আসতেন। সেই সূত্রে আমি ও অখিলদা একই গুরু পরম্পরার। যদিও আমি শিখেছি, নাকুদাদুর সুযোগ্য পুত্র মানস চক্রবর্তীর কাছে।

১৯৮৭ সালের পয়লা বৈশাখ, দূরদর্শনের একটি আড্ডা-অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয়েছিল। সেখানে নানা শিল্পীরা ছিলেন। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ছিলেন ‘যুগান্তর’ পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী। শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হৈমন্তী শুক্ল, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, আমি, অজয় চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। অজয়ের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ। উনি আমার সঙ্গে হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে অখিলদাও ছিলেন। সেই আমাদের শেষ দেখা। রিহার্সাল হয়েছিল ১১ এপ্রিল, আর ১৪ এপ্রিল লাইভ অনুষ্ঠান হয়েছিল। রিহার্সালের দিন অখিলদার সঙ্গে দেখা রিহার্সাল রুমেই। সেখানে অখিলদা আমাকে বলেছেন, ‘জানিস সুকুমার, কাকাবাবুর (সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী) সেই গান আজও ভুলতে পারি না। আমি না কাকাবাবুর কথা ভুলতে পারি না রে! ইমন এমন আমাকে শেখাচ্ছেন, সা রা সা পা ক্ষা গা আমি গাইব কি! আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।’ উনি তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে খেয়াল-ঠুমরি দুইয়েরই তালিম নিয়েছিলেন।

আমি ওঁকে দেখেছি গানের মধ্যে ডুবে যেতে। যাঁরা সত্যিকারের শিল্পী হয়, তাঁরা এইভাবেই সর্বস্ব সুরের চরণে অর্পণ করেন। গুণিজনেরাই বলে গেছেন, সংগীতের তুল্য বিদ্যা বিরল। অত বড় মানের শিল্পী ওই জীবনসায়াহ্নে এসে বলছেন, ‘জানিস তো, আমি চেষ্টা করি গাইতে কিন্ত পারি না! এ-জীবনে ওরকম ইমন বোধহয় গাওয়া হবে না। যতবার ভাবি, যতবার গাই, শুধু কাকাবাবুর গায়কির সুর মনে-কানে ভেসে ওঠে রে!’ এই ছিল অখিলদা। তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে স্মর-গরল দুই-ই মনের মধ্যে ভাসছে। এই অবহেলা, এইসব গরল আর যতবার এখনও তাঁর কথা ভাবি, তাঁর গান এখনও যখনও শুনি, হৃদয়তন্ত্রীতে গিঁট পড়ে অথবা খোলে। এই বয়সেও তাঁর তানকারি শুনে অবাক-বেবাক হয়ে যাই, স্পষ্ট দেখতে পাই সুরের চলন। এখনও তাঁর প্রসঙ্গ বা গান এলে আমাদের বয়সি থেকে হালফিলের অনেক তরুণ-নবীন গায়কেরাও তাঁকে সমীহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করে, একজন শিল্পীর এ-ই তো পাওনা হওয়ার কথা!