ষোলো শতকের নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ‘তিথিতত্ত্বম্’ গ্রন্থে ‘পঞ্চমী’ তিথিকে ঘিরে দেবী মনসা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী-কে এক সারিতে রেখেছেন। মনসার পুজোয় কাটবে সর্পভয়। কিন্তু সবথেকে আকর্ষণীয় লক্ষ্মীর পুজো। ‘সংবৎসরপ্রদীপ’-কে সাক্ষ্য মেনে লিখছেন রঘুনন্দন: ‘পঞ্চমীতে পূষ্প, ধূপ, অন্ন ও জল দিয়ে লক্ষ্মীর পুজো করবে। পুজো করবে দোয়াৎ এবং কলমের। পুজোর পর ওইদিন আর লিখবে না। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী লক্ষ্মীর প্রিয় তিথি। অতএব ওই তথিতে পূর্ব্বাহ্নেই সারস্বতোৎসব।’ অতঃপর, রঘুনন্দনের অভিমত, ‘শ্রী’ শব্দের দ্বারা, সরস্বতী-কে বুঝতে হবে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর ‘সরস্বতী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পঞ্চমী তিথি, যা আসলে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ের ছিল— তা শুধুমাত্র সরস্বতীর একলা-র হয়ে ওঠার ইতিহাস রয়েছে। যদিও লক্ষ্মী, সরস্বতী বা মনসার সম্পর্ক-অসম্পর্ক নিয়ে এই নিবন্ধ নয়। বলা চলে, ভাবনার অভিমুখ— ওই দোয়াত, কলম এবং পুজোর অবকাশে না লেখার বিধান-কে ঘিরে। প্রশ্ন এখানেই, রঘুনন্দনের ঝোঁকে, পুঁথিপত্রও স্থান পেতে পারত, বদলে লেখার সরঞ্জামই কেন প্রাধান্য পেল?

ঐতিহাসিকভাবেই, লেখা এবং পড়ার ইতিহাস এক নয়। লেখা এবং পড়া তাদের পৃথক পৃথক সত্তা নিয়েই নিজেদের যাত্রাপথ গড়েছে। রঘুনন্দনের ঝোঁকটা স্পষ্টতই লেখার দিকে। ষোড়শ শতকের ঠিক কোন পর্বের লোক ছিলেন রঘুনন্দন, তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কিন্তু তৎকালেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার দুনিয়ায় একটি বড় পরবর্তন ঘটেছে। দিল্লির মসনদে আকবর (১৫৪২-১৬০৫)। আবুল ফজল লিখিত ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থে মেলে শিক্ষা সংস্কারের বিশেষ রূপরেখা। ‘আইন-ই-আকবরি’ মোতাবেক, আকবরের পূর্বে ‘হিন্দুস্তান’-এর শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছোটদের পাঠদানের পদ্ধতি হিসেবে পড়াকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু আকবর সেই পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনলেন। পড়া নয়, শিশুদের প্রথমে বর্ণ লিখতে শেখার ওপর জোর দেওয়া হল। গুরুত্ব দেওয়া হল, বিভিন্ন বর্ণের আকার-আকৃতি বোঝায়। পড়া থেকে লেখা নয়, বরং লেখা থেকে পড়ার পথে হাঁটলেই একটি ছেলে অনেক তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে। লেখাপড়ার বিষয় যাই হোক না, বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তাকে শিক্ষার প্রশ্নে কেউ এড়িয়ে যেতে পারবেন না বললেন আকবর।

আরও পড়ুন : এশিয়াটিক সোসাইটিতেও ছিল শৃঙ্গাররসের পুঁথির ভাণ্ডার! লিখছেন বিজলীরাজ পাত্র…

প্রশ্ন এটা নয় যে, নবদ্বীপ তৎকালে আকবরের অধীনে ছিল কি না। বরং বলা চলে, শিক্ষা-পদ্ধতির এই ধারার পরিবর্তন ভৌগোলিকতার চেনা সীমা পেরিয়ে আলোচিত হয় নানা স্তরে। রঘুনন্দন যখন জোর দিচ্ছেন পুজোর তিথিতে না লেখার ওপর বা দোয়াত-কলমের পুজোতে, তখন আসলে তাঁর চেতনায় এক নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি কাজ করছে। তবে জেনেবুঝেই যে আকবরের নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে স্মৃতিনিবন্ধে স্থান দিচ্ছেন রঘুনন্দন, এমন নাও হতে পারে। কে প্রবর্তক, তার থেকেও বেশি ব্যবস্থাটি নানা অলিগলি বা শাখাপ্রশাখায় জনপ্রিয় হতে থাকে। হতেই পারে, আসলে রঘুনন্দনের সম্পর্ক শুধুমাত্র এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে, যা লেখা-কে অধিক প্রাধান্য দেয়। কথাটা এই নয় যে, রঘুনন্দনের পূর্বে লেখার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি হয়নি, বরং প্রশ্ন এই, রঘুনন্দন জানুন বা না-ই জানুন, সরস্বতী পুজো, আকবর প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থা এবং রঘুনন্দনের বিধান— এই তিনের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, হতেই পারে সে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ।

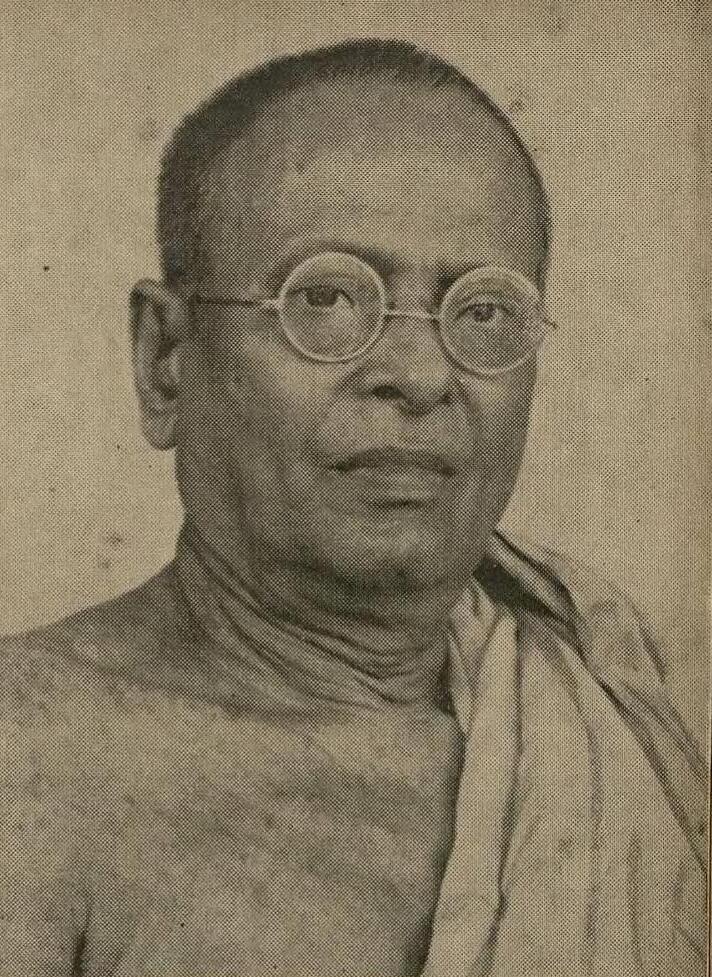

এই আন্তঃসম্পর্কের গল্প রয়ে গেছে পরবর্তীকালের স্মৃতিনিবন্ধকারদের রচনায়ও। বিশ শতকের গোড়ায় স্মৃতিনিবন্ধকার শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (১৮৭৬-১৯৬১)। অনেক পরে, ১৯২৯ সালে ‘মহাভারত’-এর আদিপর্বের প্রথম খণ্ড অনুবাদ-সহ প্রকাশ করবেন হরিদাস। যা পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আজকাল হরিদাস বাঙালির স্মৃতিতে রয়েছেন শুধুমাত্র মহাভারত-এর অনুবাদক এবং টীকাকার হিসেবে, যা তাঁর বিপুল কর্মজীবনের কণামাত্র। ‘বিরাজসরোজিনী’ হরিদাসের প্রথম ছাপা বই। এটি ছিল শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটিকা, দেবনাগরী হরফে ছাপা। ১৯১০ সালে গুরুনাথ কাব্যতীর্থের দ্বারা একহাজার সংখ্যক ‘বিরাজসরোজিনী’ ছাপা হয়। গ্রন্থ ছাপতে সেকালে খরচ হয়েছিল একশো চার টাকা নয় আনা। আর ঠিক এর পরেই আদিরস থেকে সরাসরি স্মৃতিশাস্ত্রের দুনিয়ায় পা রাখলেন হরিদাস। ১৯১১ সালে প্রকাশিত হল হরিদাসের লেখা ‘স্মৃতিচিন্তামণিঃ’। আগের মতোই এই বইও ছাপা হল একহাজার কপি। তবে এবার ভাষা এবং লিপি-র প্রশ্নে সংস্কৃত এবং নাগরী থেকে থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ‘স্মৃতিচিন্তামণিঃ’-তে সংস্কৃত বচন বাংলা হরফে এবং বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত হল। ‘স্মৃতিচিন্তামণিঃ’ ষোলো শতকের স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দনের সঙ্গে নতুন করে কথালাপ। বলা চলে, রঘুনন্দন-কে ফিরিয়ে আনা। রঘুনন্দন-কে মুদ্রণের দুনিয়ায় নতুন রূপে, নতুন সাজে বাঁচিয়ে তোলা।

স্মৃতিনিবন্ধের মতো আচারধর্মের গ্রন্থ এবং যৌনতা চর্চা— এই দু’অক্ষে যাতায়াত করে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রকোষ্ঠে বড় আঘাত করেন হরিদাস। হরিদাসের মতো টোলে পড়া, দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতদের হাতেই আধুনিকতার এক ভিন্ন রূপ গড়ে উঠছিল। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি, আমাদের বর্তমান আলোচনায় সে-ভাষ্যটি একেবারেই হারিয়ে গেছে। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, সাম্প্রতিককালে নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত আলোচনাচক্র পত্রিকার ‘বাংলার পণ্ডিত’ ক্রোড়পত্র। আশ্চর্যের নয়, বাংলা ভাষায় ‘কামসূত্র’ অনুবাদ করলেন দুই পণ্ডিত, গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর এবং পঞ্চানন তর্করত্ন। মনে রাখতে হবে, হরিদাস স্মৃতিগ্রন্থ শুধু পড়ছেন না, তাঁর পরীক্ষা দিচ্ছেন সংস্কৃত কলেজে। একটা ঔপনিবেশিক শিক্ষা-কাঠামোর অংশ হয়েছেন তিনি। আদিরসের চর্চা, নতুন করে স্মৃতিনিবন্ধ লেখা, কালীদাসের নানান গ্রন্থের অনুবাদ বা মহাভারতে মজে থাকার পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চায় সিদ্ধিলাভ করেন হরিদাস। জ্যোতিষ অর্থে শুধু জ্ঞানগম্যি চর্চা নয়, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে হাত দেখার কাজ করতেন হরিদাস। হস্তরেখাবিদ হিসেবে বেশ গর্ব ছিল হরিদাসের। কিন্তু ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সমস্যা এখানেই যে, সে নির্বাচনের খেলায় নামে। সেই নির্বাচনে মহাভারত চর্চা গৌরবের হলেও, হাত দেখা অতি হীন কাজ। কথাটা জ্যোতিষের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে নয়, আসলে প্রশ্নটা হল, আমাদের আধুনিক স্মৃতি কী মনে রাখতে চায় আর কী মনে রাখতে চায় না, তার রাজনীতি নিয়ে। হরিদাস-কে বুঝতে গেলে এই সবক’টি অক্ষেই ধরতে হবে তাকে, নতুবা বেচারা হরিদাস, আমাদেরই বিশ্বাস, অবিশ্বাসের প্রতিলিপি হয়ে থাকবে মাত্র।

ফিরলে হরিদাসের ‘স্মৃতিচিন্তামণিঃ’-র পাতায়, হরিদাস সরস্বতী পুজোর প্রশ্নে, রঘুনন্দন-কে অনুসরণ করে লিখলেন: ‘মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জলাদিদ্বারা লক্ষী, মস্যাধার (দোয়াত) ও লেখনীর (কলমের) পূজা করিবে, কিন্তু লিখিবে না। সরস্বতীর প্রিয়, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের যে পঞ্চমী পূর্ব্বাহ্নব্যাপিনী, সেই পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীর পূজারূপ উৎসব করিবে।’ স্পষ্টতই, হরিদাসের ঝোঁক দোয়াত-কলমের পুজো এবং না-লেখার দিকে। এই যে লেখনের বিরতি, আসলে এর মধ্যে সেই আকবর-প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থার স্মৃতি রয়ে গেছে। এই থাকাটা জেনে নয়, না-জেনেই। কিন্তু এই না-জেনে থাকার ইতিহাস অভূতপূর্ব। তবে হরিদাসের বয়ানে শুধু লেখার প্রসঙ্গ নেই, সেখানে পড়াও স্থান পেয়েছে বিশেষভাবে। হরিদাস অনুবাদ করছেন: ‘শ্রীপঞ্চমীতে অধ্যয়ন করিবে না। যথা শ্রীদত্তধৃত বচন— “শ্রীপঞ্চমীতে লিখিবে না, পড়িবে না, ঐ তিথিতে লিখিলে বা পড়িলে সরস্বতীর কোপভাজন হইতে হয়”।’

প্রশ্ন এটা নয় যে, নবদ্বীপ তৎকালে আকবরের অধীনে ছিল কি না। বরং বলা চলে, শিক্ষা-পদ্ধতির এই ধারার পরিবর্তন ভৌগোলিকতার চেনা সীমা পেরিয়ে আলোচিত হয় নানা স্তরে। রঘুনন্দন যখন জোর দিচ্ছেন পুজোর তিথিতে না লেখার ওপর বা দোয়াত-কলমের পুজোতে, তখন আসলে তাঁর চেতনায় এক নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি কাজ করছে।

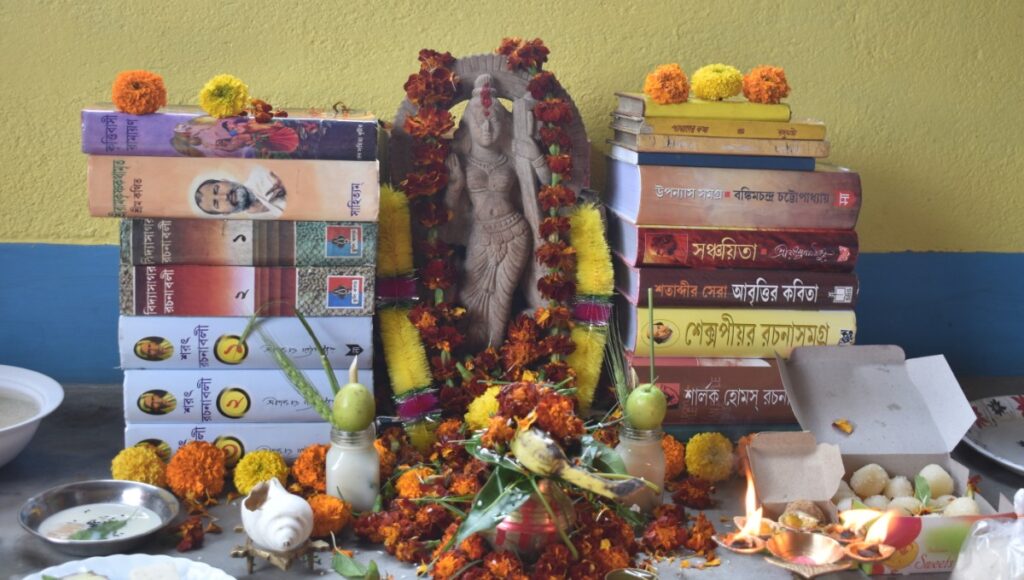

হরিদাসের বয়ানে লেখার পাশাপাশি পড়াও যে সমান গুরুত্ব পাবে, তাঁর ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গোপালগঞ্জের ঊনশিয়া গ্রামের ছেলে হরিদাসের লেখাপড়ার প্রশ্নে পুঁথিপত্রের দুনিয়াতেই ছিল অবাধ যাতায়াত। কিন্তু ১৮৯৭ নাগাদ কলকাতার পটলডাঙা-নিবাসী জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের কাছে ‘উত্তররামচরিত’ পড়তে আরম্ভ করলেন হরিদাস। পড়ে যে খুব জুত হচ্ছিল এমন নয়। কিন্তু এইসময় পুরনো বই-দোকানের সূত্রে ছাপা বই-এর সঙ্গে নতুন এক সম্পর্ক গড়ে উঠল হরিদাসের। অত্যন্ত অল্প মূল্যে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সংস্কৃত বই কিনতে শুরু করলেন হরিদাস। বই-এর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের রসায়ন গড়ে উঠল হরিদাসের মনে। পুরনো বই-এর দোকানই হরিদাসের মতো পুঁথি-মাধ্যমে লেখাপড়া করা টোলের ছাত্রকে জ্ঞানের নতুন দিশা দেখাল। আশ্চর্যের নয়, ১৯২০ নাগাদ পুববাংলার নকীপুরে যে টোল গড়বেন হরিদাস, সেই টোলেই বসাবেন ছাপাখানা। বই-এর ব্যবসায় আসবেন হরিদাস। কলকাতার সঞ্জীবনী অফিস থেকে পুরনো কলম্বিয়ান প্রেস কিনবেন। মূল্য, চারশো টাকা। ‘উত্তররামচরিত’-এর বাংলা অনুবাদ, শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিক’, বাণভট্টকৃত ‘কাদম্বরী’, কী অনূদিত হয়নি হরিদাসের প্রেস থেকে! হরিদাস নকীপুরের টোলে ছাত্র শিক্ষক এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে জমিয়ে ‘সরস্বতী’ পুজো করলেন। এই পুজো নেহাত আচার-ধর্মনিষ্ঠ পুজো নয়। টোল আর প্রথাগত অর্থে টোল নেই। সেখানে জুটেছে মুদ্রণযন্ত্র। এই পাল্টে যাওয়া দুনিয়ার বাসিন্দা হরিদাসের চিন্তায় যে সরস্বতী পুজোর প্রশ্নে লেখা এবং পড়া দুই সমানভাবে ঠাঁই পাবে তাতে সন্দেহ কী!

অন্তিমে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত জলধর সেন-এর লেখা ‘সেকালের কথা’ কথাসূত্রে সরস্বতী-প্রসঙ্গের ইতি টানব। ১৮৭২-এর কলকাতায় সরস্বতী পুজোর প্রসঙ্গ তুলেছেন জলধর। সরস্বতী পুজোর আট-দশ দিন আগে থেকেই কুমারটুলির রাস্তায় প্রতিমা-র জন্য এত লোকের ভিড় হত যে, গাড়ি চলা দূরে থাক, বালক জলধরের যাতায়াতই অসম্ভব ছিল। উক্ত বছর, ১৮৭২-এ, সরস্বতী পুজোর সকালে শহরময় প্রচারিত হয় যে, বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান দ্বীপে শের আলি-র হাতে নিহত হয়েছেন। সরকার ঘোষণা করল, সমস্ত আমোদ-উৎসব বন্ধ, শুধু নামমাত্র পুজোটুকু হবে, এমনকী পরের দিন প্রতিমা বিসর্জনেও বাজি-বাজনা বা ধূমধাম করা চলবে না। বালক জলধরের প্রবল আক্ষেপ এবং দুঃখ হয়েছিল এই ঘটনায়। আর সেই দুঃখের কারণ, সে ভেবেছিল— সরস্বতী পুজো উপলক্ষে কত বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালি, হাফ আখড়াই শুনবে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না।

বলার কথা এই, আজ সরস্বতী পুজোয় না হাফ আখড়াই হয়, না পাঁচালি। সরস্বতী পুজো চিরদিনই তার সমকালীন প্রয়োজনের সাপেক্ষে নিজের রূপ পরিবর্তন করেছে। সেখানে শুধুমাত্র বিধিবিধান বা আচারধর্মের সন্ধান আক্ষরিকভাবেই অবান্তর।