উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নামের আগে অনেকগুলো বিশেষণ যুক্ত করা যায়— সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী, প্রকাশক, শখের জ্যোতির্বিদ, বেহালাবাদক, সুরকারও এবং একজন বিশিষ্ট মুদ্রণ ব্যবসায়ী। বিশেষত, বাংলা ছাপাখানা ও প্রকাশনা-শিল্পর ইতিহাসে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম এক অগ্রণী পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বাংলায় আধুনিক ছাপাখানার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন, একথা বলাই যায়। তাঁর হাত ধরে যে ‘নীরব বিপ্লব’ শুরু হয়েছিল, তা শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, উপমহাদেশের মুদ্রণশিল্পকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল।

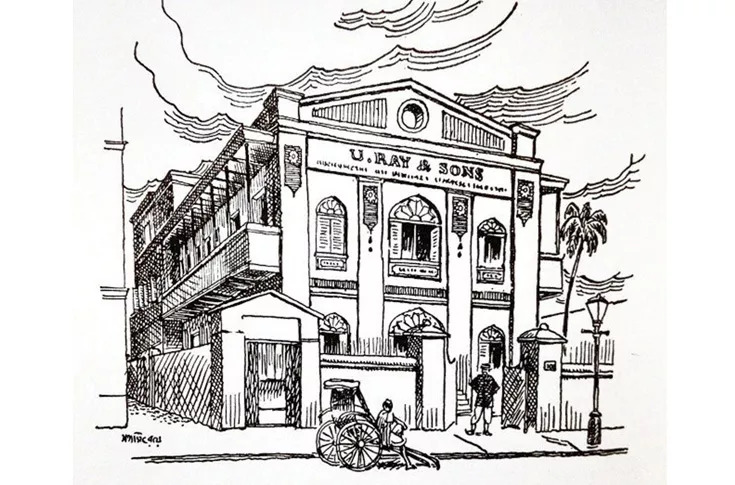

উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলা প্রকাশনা জগতে প্রচুর সাহিত্যচর্চা হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে চিত্র ও ছাপার মান ছিল করুণ। ব্লক প্রিন্টিং ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে, আর ছবির গুণমান ছিল অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। বিদেশি বইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা বইগুলো অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতেই এগিয়ে আসেন উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ভারতে ‘হাফটোন প্রিন্টিং’ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’ কোম্পানি। এই কোম্পানি থেকে প্রকাশিত প্রথম বইটি ছিল ‘টুনটুনির বই’ (১৯১০ খ্রিস্টাব্দে)।

তবে এই বিপ্লবের গল্প জানার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই ১৮৯৫ সালে। একদিন একটি বইয়ের মুদ্রণপদ্ধতি এবং ছবির মান তাঁর একদম ভাল লাগেনি। এবং এই ভাল না-লাগা তাঁকে বারে বারে ভাবায়, কী করে তিনি এই মান আরও উন্নত করতে পারেন, কী করে তিনি ম্যাজিক দেখাতে পারেন। ১৮৯৫ সালে উপেন্দ্রকিশোর নিজের ছাপানো বই ‘ছেলেদের রামায়ণ’-এর ছবি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বিদেশে থাকা অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ছাড়া সত্যিকারের মানসম্পন্ন বই তৈরি সম্ভব নয়। তিনি বিলেত থেকে আমদানি করেন আধুনিক ফোটোগ্র্যাভিউ-র যন্ত্রপাতি, হাফটোন ক্যামেরা, ডার্করুম সামগ্রী এবং শুরু করেন তাঁর ছাপাখানা— ‘ইউ রায় এন্ড সন্স’।

আরও পড়ুন : যুদ্ধ থেকে অতিমারী, আলো জ্বালিয়ে রাখেন সেবিকারাই!

লিখছেন প্রহেলী ধর চৌধুরী…

কী এই হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং? ছবিতে আমরা আলো-ছায়া, বিভিন্ন ধরনের শেড বা রঙের তফাত দেখি। কিন্তু ছাপার জগতে (বিশেষ করে সাদা-কালো ছাপায়) এই আলো-ছায়ার পার্থক্য দেখানো অনেক কঠিন। এই সমস্যার সমাধান হল হাফটোন টেকনিক। হাফটোন প্রিন্টিং একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে ছবি বা আঁকায় বিভিন্ন ধরনের শেড (ঘন কালো থেকে হালকা ধূসর) ছোট ছোট ডট বা বিন্দুর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। ছবির গাঢ় অংশে ডটগুলো ঘন ও বড় হয়, আর হালকা অংশে ছোট ও কম ঘন হয়। এই পদ্ধতির জন্য দরকার ছিল নিখুঁত কাচের স্ক্রিন, আলো-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ও হেমিক্যাল প্রক্রিয়া। উপেন্দ্রকিশোর নিজেই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। কিছু পুরোনো যন্ত্রপাতি উন্নত করেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তার ছাপাখানায় কাঠের পরিবর্তে তামা ও দস্তার পাতে অক্ষর খোদাই করে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় ব্লক তৈরি করেন এবং অন্ধকার ঘরে বসে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ লক্ষ করে একটি নতুন ধরনের প্রিন্টিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং নামে পরিচিত।

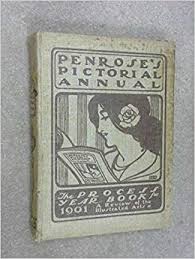

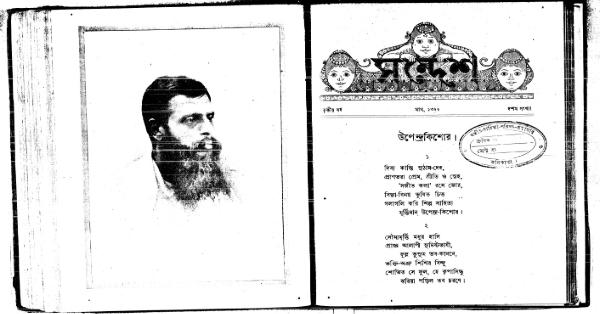

এর ফলে মুদ্রণশিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়। প্রসঙ্গত, তখনও বিশ্বে হাফটোন নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছিল না। উপেন্দ্রকিশোর গবেষণা করে হাফটোন ব্লক নির্মাণের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান করছিলেন। এই পরিশ্রমী গবেষণা সফল হল। প্রবন্ধগুলো ছাপা হল ‘পেনরোজ পিকটোরিয়াল অ্যানুয়াল’ নামের পত্রিকায়। এই পত্রিকাকে বলা হয় মুদ্রণ-জগতের বাইবেল। ১৮৯৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে ‘পেনরোজ’ পত্রিকা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মোট ৯টি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর শুরু করেন ‘সন্দেশ’ পত্রিকা। এই পত্রিকার মূল আকর্ষণ ছিল ছবি ও ছাপার চমৎকার মান। প্রতিটি ইলাস্ট্রেশন নিজে এঁকে, নিজেই হাফটোন ব্লকে রূপান্তর করে, নিজেই ছাপতেন— এই যে সাহিত্য ও প্রযুক্তির মিলন, এটাই তাঁকে যুগান্তকারী করে তোলে।

উপেন্দ্রকিশোরের হাফটোন ব্লক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথমবার বাংলার পাঠকরা বইয়ের পাতায় এমন ছবি দেখতে পেলেন, যেগুলোর মধ্যে ছিল আলো-ছায়ার খেলা, গভীরতা এবং বাস্তবধর্মী সৌন্দর্য। এর ফলে শুধু সাহিত্য নয়, চিত্রভিত্তিক শিক্ষামূলক বই, বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন ও শিশু সাহিত্য এক নতুন মাত্রা পেল। ছাপাখানায় যেসব উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল (যেমন স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার, হাফ টোন প্লেট, টিন্ট কন্ট্রোল), সেগুলো তখনকার ব্রিটিশ ভারতে একেবারেই নতুন। তাঁর ছাপাখানা হয়ে উঠল টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড— যার অনুকরণে পরবর্তী অনেক ছাপাখানা উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণ করল। তাঁর তৈরি ব্লক ও চিত্র লন্ডনের মুদ্রণবিজ্ঞানীদের কাছেও প্রশংসিত হয়। প্রথমবার ভারতীয় কোনও ছাপাখানার গবেষণা আন্তর্জাতিক পত্রিকায় স্থান পায়। এটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনে একধরনের প্রযুক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠা।

উপেন্দ্রকিশোর যখন ১৯০০-’১৫ সময়কালে এই বিপ্লব ঘটাচ্ছেন, তখন বিশ্বের মুদ্রণ-প্রযুক্তি অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। ইউরোপে (ব্রিটেন) ফটোগ্র্যাভিউর ও হাফটোন ব্লক প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। ‘দ্য ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ’ ও ‘পেনরোজ অ্যানুয়াল’-এ উন্নত চিত্র ছাপার প্রচলন শুরু হয়। জাপানে উকিয়ো-ই শৈলীতে কাঠের ব্লক প্রিন্টিং থেকে আধুনিক ছবির ছাপে রূপান্তর চলছিল। কিন্তু তারা এখনও ইউরোপীয় স্ক্রিন প্রযুক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। ভারতে (অধিকাংশ অঞ্চল) তখনও কাঠের ব্লক, লিথোগ্রাফি ও ম্যানুয়াল ছবি ব্যবহারে সীমাবদ্ধ। কলকাতা ও বম্বেতে কেবল কিছু ব্রিটিশ পরিচালিত ছাপাখানায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল।

সেই প্রথা ভাঙলেন উপেন্দ্রকিশোর। ইতিহাস তৈরি করলেন। তাঁর একটি সহজাত প্রবৃত্তি ছিল, তিনি সর্বদা প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘অনেকেই হয়তো জানেন না হাফটোন লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পীসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; উপেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক বিনয়বশত তাঁহার প্রবন্ধের কোথাও এ ঘটনার আভাসমাত্র দেন নাই।’

আজকের দিনে উপেন্দ্রকিশোরের সেই বিপ্লবী হাফটোন ব্লক প্রযুক্তি আর দৈনন্দিন ব্যবহারিক বাস্তবতায় নেই। সময়, প্রযুক্তি ও বাজারের চাপে তা জাদুঘরের নিদর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। ডিজিটাল স্ক্রিনিং, অফসেট ও সিটিপি প্রযুক্তি আজ মুদ্রণ-শিল্পের চালিকাশক্তি— যেখানে কম্পিউটার থেকে সরাসরি প্লেটে চলে যায় ইমেজ, মানুষকে আর ডার্করুমে বসে স্ক্রিন বানাতে হয় না, ট্রান্সপারেন্সি কাট-আউট বা রেটিং গেজ মাপতে হয় না।

উপেন্দ্রকিশোর ছাত্রাবস্থায় জেনেছিলেন, তামা ও দস্তার পাতে খোদাই করে ছাপলে ছবি ভাল হয়। এই নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন তিনি। তিনিও জানতেন না, তাঁর একটিমাত্র ভাবনা সেই যুগের একটা স্টিটেমকে পাল্টে দেবে। দশম শ্রেণিতে পড়ানো হয় উপেন্দ্রকিশোরের ছাপাখানার বিপ্লব। দশ নম্বরের উত্তর লেখার প্রশ্ন আসে। আসলে উনি ওই দশ নম্বরের গণ্ডিতে নয়, আগামী দশকের ইতিহাসে থাকবেন। হাফটোন বিষয়ে উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রদীপ’ পত্রিকায়। প্রবন্ধটি পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পড়ে তিনি দেখলেন, হাফটোন নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের যে কৃতিত্ব, তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেই প্রবন্ধটি লিখেছেন লেখক উপেন্দ্রকিশোর। সেই কথাটি ফের বলতে হয়, ইতিহাস তৈরি করেও তিনি নিজেকে আলোর নিচে আনতে চাননি। রায় পরিবারের উত্তরসূরিদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মতো করে হাফটোন প্রযুক্তি নিয়ে আর কেউ বৈজ্ঞানিক গবেষণা না করলেও, তাঁর এই প্রযুক্তিগত ঐতিহ্য রূপান্তরিত হয়েছে সৃজনশীলতায়। পুত্র সুকুমার রায় ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার সময়ে ছাপার নান্দনিকতা, ব্লক ও টাইপফেস ব্যবহারে নিখুঁত নজর দিয়েছেন। আর নাতি সত্যজিৎ রায় ছাপার জগৎকে আরও বিস্তৃত করে সিনেমা, বইয়ের কভার ডিজাইন, টাইপোগ্রাফি— সব ক্ষেত্রে সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিকে শৈল্পিকভাবে বহন করেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের প্রিন্টিং ঘরোয়া ঐতিহ্য তাই পরবর্তী প্রজন্মে প্রযুক্তি থেকে শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।

আজকের দিনে উপেন্দ্রকিশোরের সেই বিপ্লবী হাফটোন ব্লক প্রযুক্তি আর দৈনন্দিন ব্যবহারিক বাস্তবতায় নেই। সময়, প্রযুক্তি ও বাজারের চাপে তা জাদুঘরের নিদর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। ডিজিটাল স্ক্রিনিং, অফসেট ও সিটিপি প্রযুক্তি আজ মুদ্রণ-শিল্পের চালিকাশক্তি— যেখানে কম্পিউটার থেকে সরাসরি প্লেটে চলে যায় ইমেজ, মানুষকে আর ডার্করুমে বসে স্ক্রিন বানাতে হয় না, ট্রান্সপারেন্সি কাট-আউট বা রেটিং গেজ মাপতে হয় না। তবুও উপেন্দ্রকিশোরের প্রযুক্তি নিছক ‘অতীত’ নয়। তা এক ঐতিহাসিক দিগন্ত, যেখান থেকে বাংলা মুদ্রণশিল্পে ছবি ছাপার একটি নতুন ভাষা তৈরি হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর প্রথম বাঙালি, যিনি ছবি ছাপা ও তা তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি নিজের হাতে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন— এবং শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা নয়, শিল্পবোধ, রচনাশৈলী ও পাঠকের মানসিক রুচির সঙ্গে তার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত আজও বিরল।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা শিশির মঞ্চের পুরনো আর্কাইভে তাঁর তৈরি ব্লকগুলোর ছাপ রয়ে গেছে— কখনও ‘সন্দেশ’-এর অলংকরণে, কখনও ‘ছোটদের মহাভারত’-এর পাতায়। আজ সেই প্রযুক্তি নেই, কিন্তু প্রযুক্তির প্রতি যে শিল্পসংবেদনা উপেন্দ্রকিশোর দেখিয়েছিলেন— তা আজও অনুকরণীয়।