আ-‘জীবন’ সন্দেশী

দেবাশিস সেন (May 17, 2025)

দেবাশিস সেন (May 17, 2025)বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সাময়িক পত্রিকার দুনিয়ায় অন্যতম সেরা পত্রিকা ‘‘সন্দেশ’’। শিশু-সাহিত্যের ভগীরথ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত এই মাসিক পত্রিকা যাত্রা শুরু করেছিল আজ থেকে ১১২ বছর আগে। ১৯১৩-এর পয়লা মে প্রকাশিত হয়েছিল ‘সন্দেশ’-এর প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২০)। এই শতাধিক বর্ষের যাত্রা অবশ্য নিরবছিন্ন নয়। দু’দুবার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পত্রিকা। প্রথম পর্যায় চলেছিল ১৩৩৩ (১৯২৭)-এর কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা খুবই সংক্ষিপ্ত, আশ্বিন ১৩৩৮ (১৯৩১) থেকে শ্রাবণ ১৩৪২ (১৯৩৫)। এরপর পঁচিশ বছর আট মাসের বিরতির পর বৈশাখ ১৩৬৮তে (১৯৬১) বাংলার কিশোর-কিশোরীরা হাতে পেয়েছিল তৃতীয় বা বর্তমান পর্যায়ের ‘সন্দেশ’। উপেন্দ্রকিশোরের তৃতীয় পুরুষ সত্যজিৎ এবং তাঁর বন্ধু বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘সন্দেশ’-এর তৃতীয় পর্যায়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

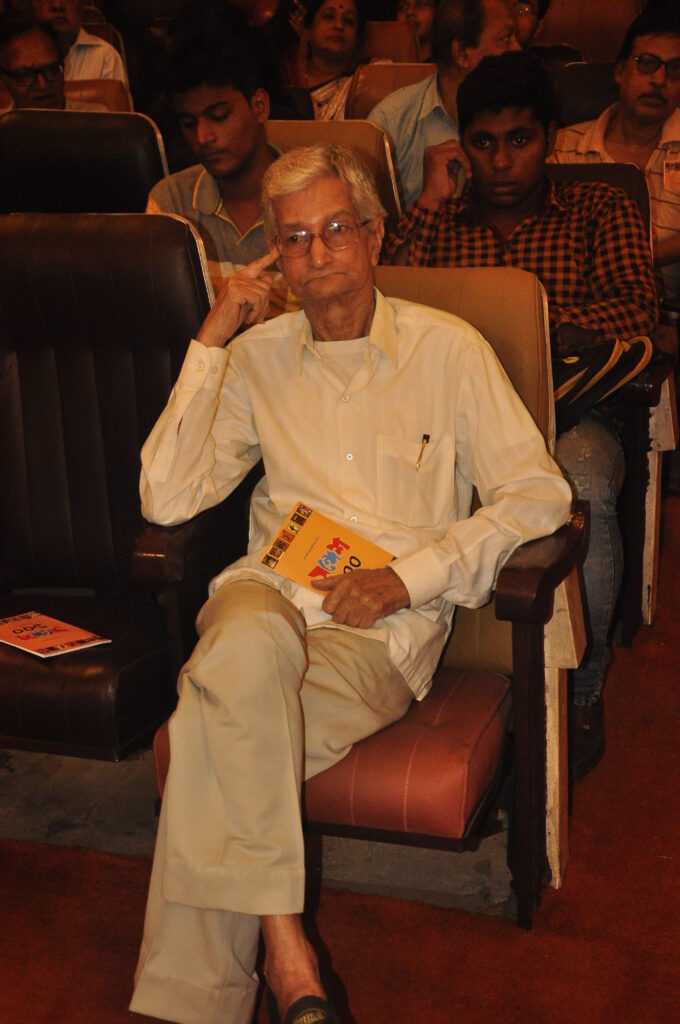

বাংলার পাঠকদের জন্য এই তৃতীয় পর্যায়ের ‘সন্দেশ’-এর দু’টি অসাধারণ অবদান রয়েছে; প্রথমত, ‘সন্দেশ’ আবার প্রকাশিত না হলে আমরা হয়তো সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়কে পেতাম না। দ্বিতীয় অবদান পত্রিকার একটি অসামান্য বিভাগ- ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’। বাংলার ছেলেমেয়েদের প্রকৃতি পাঠের, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার বিষয়ে পথিকৃত এই বিভাগটি। সূচনা থেকে টানা ছয় দশক এই বিভাগটি পরিচালনা করে গত পনেরোই মে (২০২৫) অন্যলোকে পাড়ি দিয়েছেন প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর-এর পরিচালক জীবন সর্দার। ‘সন্দেশ’-এ শুরু করলেও পরবর্তী দিনে জীবন সর্দার তাঁর পাঠশালা গড়ে তুলেছেন আরও বিভিন্ন জায়গায়, রেখে গেছেন অজস্র ছাত্রছাত্রী। আমরা আশাবাদী তাঁরা আগামী দিনে জীবন সর্দারের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবেন পরবর্তী প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে।

১৯৬১-তে নব পর্যায়ের ‘সন্দেশ’ প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সাড়া ফেলেছিল পাঠক মহলে। প্রচ্ছদ, অলংকরণ, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়েছিল আট থেকে আশি সকল পাঠকই। দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হবার পর দুই সম্পাদক স্থির করলেন, পত্রিকায় এমন কোনও বিভাগ শুরু করতে হবে, যা উপেন্দ্রকিশোরের ‘সন্দেশ’ প্রতিষ্ঠা করার সময় যে নীতি স্থির করেছিলেন তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উপেন্দ্রকিশোর ‘সন্দেশ’-এর নামকরণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ‘… উহাতে যদি এই দু’টি গুণ থাকে অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভালো লাগে আর কিছু উপকার হয়…’। দুই সম্পাদকের আলোচনার পর সুভাষ মুখোপাধ্যায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তরুণ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে বলেছিলেন যে ‘সন্দেশ’-এ তাঁরা একটি নতুন বিভাগ খুলতে চান যে বিভাগটি পরিচালনা করতে হবে তাঁকেই, তবে কোনও ছদ্মনামে। ওই বিভাগে থাকবে পোকামাকড়, পশু-পাখির কথা, আমাদের চারপাশের পরিবেশের কথা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিভাগটির নামকরণের দায়িত্বও দিলেন তাঁকে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৬৯, মে ১৯৬২) সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রজাপতির জন্মকথা’ নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। হয়তো ওই লেখাটি পড়েই দুই সম্পাদকের মনে হয়েছিল এই নতুন বিভাগের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত মানুষ ওই তরুণ লেখক।

আরও পড়ুন : সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করেছিলেন বিকাশ রায়! কবে এবং কীভাবে? লিখছেন সুপ্রিয় রায়…

জীবন সর্দার সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। বন্ধুর কাছে প্রস্তাবটি শুনে অলোকরঞ্জন বলেছিলেন, যেহেতু বিভাগটি প্রকৃতি পাঠের আসর আর ছেলে মেয়েরা থাকবে অতএব নাম দেওয়া যেতে পারে ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’। পরিচালকের নামটাও তিনিই ঠিক করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ‘ফাল্গুনী’ নাটকের জীবন সর্দার প্রকৃতি নিয়েই মেতে থাকতেন তাই ‘সন্দেশ’-এর ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’-এর পরিচালক হবেন ‘জীবন সর্দার’।

বিভাগের নাম এবং পরিচালকের নাম সম্পাদকদের অনুমোদন পাবার পর ‘সন্দেশ’-এর আশ্বিন ১৩৬৯ (অক্টোবর ১৯৬২) সংখ্যায় শুরু হল ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’। বিখ্যাত কার্টুনিস্ট অমল এঁকে দিলেন একটি চমৎকার হেডপিস। উড়ন্ত প্রজাপতি, তার সামনে একটি কিশোর, যার একহাতে আতস কাঁচ, অন্য হাতে প্রজাপতি ধরার জাল, আর এক সারি পিঁপড়ে। পরবর্তী দিনে অমল এই দপ্তরের আরো লোগো তৈরি করেছেন, লোগো এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়ও। ঝরঝরে ভাষায় জীবন সর্দার শুরু করলেন প্রকৃতি চেনার প্রথম পাঠ। পাঠের শেষ অংশে দু’ লাইনের মিষ্টি ছড়ায় তিনি জানালেন প্রকৃতি পড়ুয়া হতে কী কী লাগবে:

‘চোখ কান হাত মাথা,

আর চাই দুটো খাতা।’পড়ুয়াদের মাঠে-ঘাটে, জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে। প্রথম খাতার নাম ‘মেঠো খসড়া’। ঘুরে বেড়ানোর সময় চেনা-অচেনা গাছপালা, পোকামাকড় যা-যা চোখে পড়বে তা লিখে বা এঁকে রাখতে হবে। দ্বিতীয় খাতাটির নাম ‘প্রকৃতি-পড়ুয়ার রোজনামচা’। বাড়িতে বসে মেঠো-খসড়া থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে বা এঁকে রাখতে হবে। রোজনামচায় থাকবে কোন গাছের কী নাম, তাতে ফুল ধরে কিনা, কিভাবে বংশবৃদ্ধি হয়— এই সব বৃত্তান্ত।

জীবন সর্দার লেখা শেষ করলেন, খুদে সন্দেশীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে, ‘তোমরাও আমাদের এই দলে যোগ দেবে? আমাদের দলের নাম প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’। তোমরা প্রকৃতির যে–যে জিনিস দেখবে, সে-সম্বন্ধে লিখে বা এঁকে সন্দেশের ঠিকানায় ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’-এর নামে পাঠিয়ে দেবে। প্রশ্ন করলে দপ্তর থেকে উত্তর দেওয়া হবে। দলে যারা যোগ দিতে চাও তারা পত্রপাঠ নাম পাঠাও।

জীবন সর্দারের আহ্বানে দারুণ সাড়া পড়েছিল। প্রথমদিকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে, মাসিক সংখ্যার বিভাগে এবং কয়েক বছর পর ‘সন্দেশ’ দপ্তরে বসতে শুরু করল প্রকৃতি পড়ুয়াদের আসর। মাসের প্রথম রবিবার ‘সন্দেশ’ কার্যালয়ের দোতলার ঘরে হাজিরা দিতে শুরু করল ‘খুদে সন্দেশী’রা। সেখানে হত ‘থিওরিটিক্যাল ক্লাস’। আর মাঝে-মধ্যেই জীবন সর্দার তাদের নিয়ে যেতেন খোলা আকাশের নিচে মাঠে ময়দানে, ‘প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস’-এর জন্য। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত প্রকৃতি পড়ুয়াদের আসর নিয়মিত বসত ‘সন্দেশ’ কার্যালয়ে। বয়সজনিত কারণে শেষ কয়েকবছর এই আসর বসাতে পারেননি তিনি। কিন্ত পত্রিকার পাতায় নিয়মিত লেখা দিয়ে গেছেন নবতিপর এই মানুষটি। গত ছয় দশকে এই বিভাগে অজস্র লেখা দিয়েছেন জীবন সর্দার। শুধু ওঁর লেখা নয়, পড়ুয়াদের লেখা আঁকাও প্রকাশিত হয়েছে এই বিভাগে। জীবন সর্দারের লেখায় মুগ্ধ হত সব বয়সী পাঠক। ওঁর লেখায় প্রকৃতির রূপ, রস আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ রেখে দিত; আর পড়ুয়াদের লেখা আঁকা দেখলে বোঝা যেত পাঠশালার গুরুমশাইয়ের শিক্ষার সার্থকতা। এই বিভাগে জীবন সর্দারের প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল অক্টোবর ১৯৬২ সংখ্যায়, আর শেষ লেখাটি (ঘাসের পিঠে হাত বুলিয়ে) সাম্প্রতিক মে ২০২৫ সংখ্যায়। সন্দেশীদের সৌভাগ্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দু’দিন আগে তিনি সংখ্যাটি হাতে নিয়ে দেখে যেতে পেরেছেন। এই শেষ সংখ্যাটিতে তিনি মাঠে ময়দানে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘শরৎকালে যাযাবরপাখি দেখার এক বিশেষ তালিম হতো পড়ুয়াদের। মাঠ, বিল, নদী, পুকুরের ধারে ধারে দূর দেশের পাখিদের আসা শুরু হতো তখন। খঞ্জন পাখিদের দেখা পেতাম অক্টোবর মাসের মাঝে, মাঠের ধারে ধারে।’

এই প্রতিবেদক সরাসরি কখনওই জীবন সর্দারের ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৯৪ সালে ওঁর সন্দেশী প্রকৃতি পড়ুয়া দলের সঙ্গে আমরদা, সারসা, বাংরিপোসী, হাতিবাড়িতে দু’দিনের সফরে। ওই ছোট্ট সফরের ভোরবেলায় মেঠো রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে সুনীলদার পড়ুয়াদের প্রকৃতি চেনানোর চমৎকার দৃশ্যগুলি কোনও দিন ভুলব না।

ছবি ঋণ : তৌফিক রিয়াজ সুনীলদা! হ্যাঁ, বড় সন্দেশীদের মত আমিও ওঁকে সুনীলদা বলেই সম্বোধন করতাম। তবে ‘সন্দেশ’-এর বাইরে ‘জীবন সর্দার’-এর প্রভাবে ওঁর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি বোধহয় হারিয়েই গেছে। আমার সঙ্গে জীবন সর্দারের থেকেও সুনীলদার পরিচয়টা তুলনায় অনেক বেশি। বাংলার প্রকৃতি প্রেমিকরা ওঁর অন্য দিকটার কথা খুব বেশি জানেন না। প্রকৃতি পড়ুয়া’র দপ্তর পরিচালনার পাশাপাশি ‘সন্দেশ’-এর সম্পাদকীয় এবং প্রশাসনিক কাজের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। চিরজীবন ‘সন্দেশ’-এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আরও বহু সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল জীবন সর্দারের।

জীবন সর্দারের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৪৮ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের অধীনে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ-প্রশিক্ষণের সূচনা। ‘কিশোর বিজ্ঞানী’ এবং ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সম্মানিত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য পুরস্কার ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুরস্কারে। ‘বিভিন্ন পাখি’, ‘সেলিম আলি’ এবং ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’ সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

‘সন্দেশ’ এবং অন্যান্য সংস্থার প্রকৃতি পাঠের আসরে এবং খোলা আকাশের নিচে মাঠে, ময়দানে, নদীর ধারে জীবন সর্দারের সঙ্গে ঘুরে বেরিয়ে দুই (নাকি তিন?) প্রজন্মের পড়ুয়ারা চিনেছে প্রকৃতিকে। এবার তাঁদের দায়িত্ব কিন্তু সেই শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। আমরা আশাবাদী জীবন সর্দার বেঁচে থাকবেন তাঁর হাতে গড়া করিগরদের কাজের মধ্য দিয়েই।

ছবি সৌজন্য : লেখক

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook