ঋত্বিকের চর্যাপদ

অনিন্দ্য সেনগুপ্ত (May 23, 2025)

অনিন্দ্য সেনগুপ্ত (May 23, 2025)ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে— reconnaissance— অভিধান বলছে, অর্থ হল, ‘military observation of a region to locate an enemy or ascertain strategic features.’ অর্থাৎ, আক্রমণের আগে অঞ্চলটির সরেজমিন তদন্ত করে নেওয়া, শত্রু কোথায় আছে, স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলি কী হবে— ইত্যাদির জন্য। হয়তো এটা তেমন সমাপতন নয় যে, ছবি বানানোর প্রস্তুতির অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া হল লোকেশনের ‘রেকি’ করা, এই মিলিটারি টার্মটি থেকেই এসেছে।

সমাপতন নয়, কারণ মিলিটারির ইতিহাস, বিশেষ করে তার প্রযুক্তির ইতিহাসের সঙ্গে সিনেমার ইতিহাসের একটা যোগাযোগ আছে। সেই নিয়ে আরও বলার বা দৃষ্টান্ত দেওয়ার পরিসর নেই। কিন্তু এই শব্দের সঙ্গে শব্দের যোগাযোগটা একটু ভাবি। ইদানীং, আমরা যুদ্ধ নিয়ে গরিমার আবহে আছি; সেই সময়ে বেমানান কিছু কথা বলতেই হচ্ছে। যুদ্ধ সবসময়েই পটভূমি এবং ভূমিলগ্ন মানুষের ওপর ‘ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়’। লড়ে প্রফেশনাল সৈনিকরা, কিন্তু প্রাণ যায়, জীবন নষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। যে ভূমির ওপর বোমা পড়ে, যে বাতাস বারুদ, শিসা আর রক্তের গন্ধে দূষিত হয়, ভিটে যায় যার, হঠাৎই প্রাণ যায় যার, অথবা বেঁচে থাকা যার হয়ে পড়ে কঠিন, তারা সাধারণ মানুষই। এরাই ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’ ভোগ করে।

ছবি যখন করতে যাওয়া হয়, সবার ক্ষেত্রে না হলেও, বেশিরভাগ সময়েই তা ‘বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া’ হয়। পটভূমি সেখানে হয়ে যায় প্রেক্ষাপট; বেশিরভাগ সময়েই এমন গল্পের, যে গল্প সেই ভূমির নয়; বেশিরভাগ সময়েই ভূমিলগ্ন মানুষ সেখানে হয়ে যান গৌণ। অনেক ক্ষেত্রে তো সিনেমা যায় সেইখানটা যুদ্ধের মতোই তছনছ করতে, জেমস বন্ডের ছবিতে ‘ফরেন’ লোকেশনের কথা ভাবুন, বেশিরভাগ সময়েই বিধ্বংসী চেজ এবং অন্যান্য সিকোয়েন্সের থ্রিল হল— আমরা সেইসব জায়গাগুলো ধ্বংস হতে দেখি। এটা আবারও সমাপতন নয় যে, আজকাল ‘সেটিং’ এস্টাব্লিশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় ড্রোন শট, যে প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে মিলিটারির সঙ্গে যুক্ত এখনও।

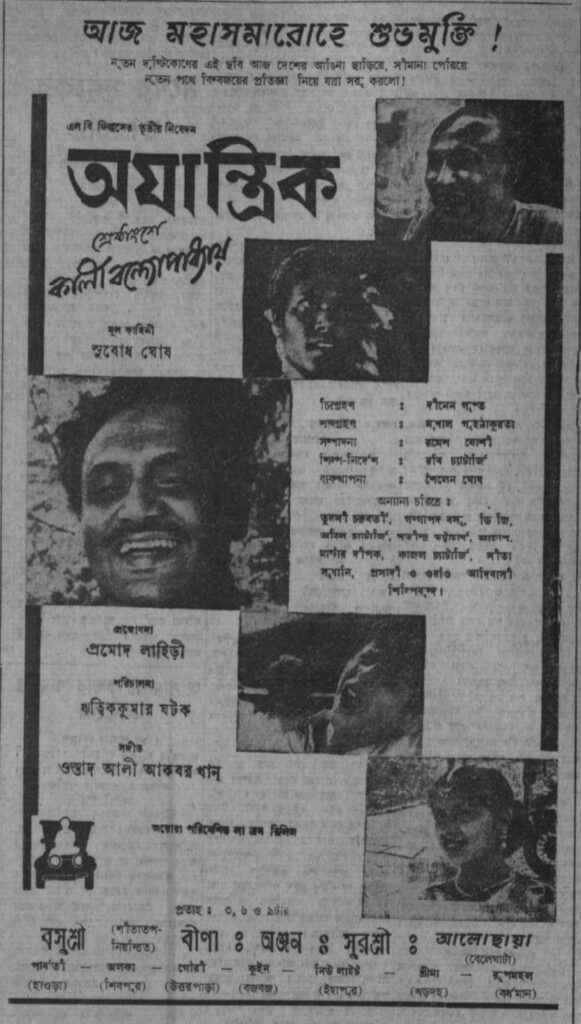

‘অযান্ত্রিক’-এর পোস্টার আরও পড়ুন : যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে জেগে থাকে ঋত্বিক ঘটকের ‘ফিয়ার’!

লিখছেন সোহিনী দাশগুপ্ত…আর হাতে গোনা কিছু ছবি আছে যেখানে উল্টোটা হয়, পটভূমি একসময়ে গল্প ছাপিয়ে উঠে আসে। যেমন, ঋত্বিক ঘটকের ‘অযান্ত্রিক’।

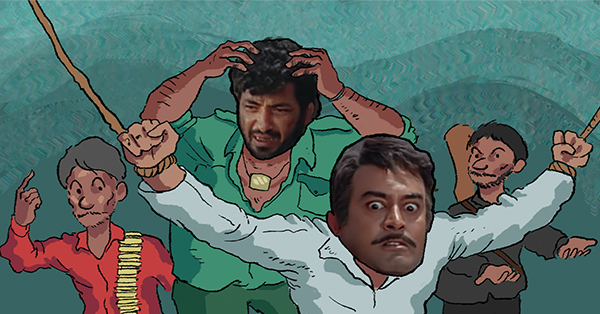

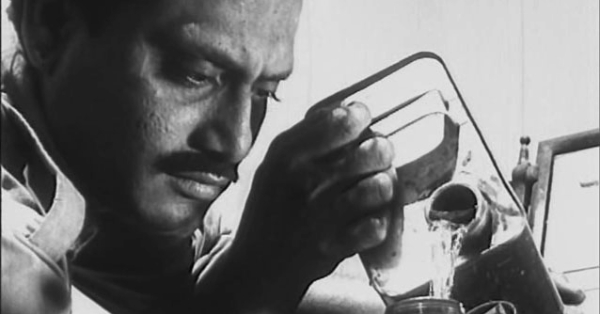

ছবির শুরু থেকেই সবাইকেই ছিটেল লাগে। আর সবার ছিটগ্রস্থ লাগে বিমলকে; কারণ সে মনে করে, তার জগদ্দলের মন আছে, মান আছে, অভিমান আছে। কিন্তু আর-একবার দেখুন, কয়েকটা হাতে-গোনা চরিত্র ছাড়া, যেমন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় অভিনীত গৌর মিস্ত্রি, বা সুলতান, বা যে বেচারা প্রৌঢ়টিকে বিমল কলকাতাগামী ট্রেন ধরিয়ে দেয়, এরা ছাড়া সবাই-ই কেমন যেন ছিটেল। এবং এক ধরনের কমেডিতে যেমন হয়, এই হাতে-গোনা কয়েকজনের অভিনয়শৈলী স্বাভাবিকের কাছে বাকিদের অফসেট করার জন্যই। এইবার ছবিটা আখ্যানভঙ্গিও ছিটেল হতে থাকে। প্রথম শটে সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ক্যামেরা থেকে মুখ ফিরিয়ে ডেপথ অফ ফিল্ডে হাঁটা দেন। বেখাপ্পা ফ্রেমিং, আচমকা এডিট, ওয়াইড লেন্সের বিকট ব্যবহার ইত্যাদি তো আছেই।

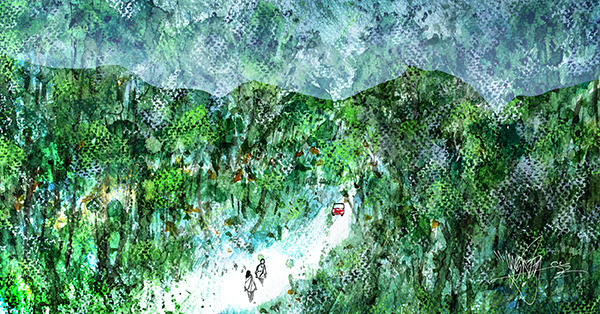

‘অযান্ত্রিক’-এর একটি দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায় শুধুই কমেডি ছবি বলে নয়। যেন গল্পটাতেই ঠিক ঢুকতে দিচ্ছে না। যেন আখ্যানভঙ্গিটাই আবেগের immersion ভঙ্গ করছে, ব্যাহত করছে। যেই মনে হল, এইবার বিমলের অদ্ভুত স্বভাবে একটু উঁকি মারব, ক্যামেরা যেন আমাদের আচমকা টান দিয়ে দূরে ফেলে দিচ্ছে। বেশ, এই ছবি হাসির ছবি। কিন্তু কেন হাসব? কাদের চোখে ব্যাপারগুলো মজার? কে যেন একটা গল্পটাকে জমাট বাঁধতে দিচ্ছে না। চমকপ্রদ ফ্রেমিং আর কম্পোজিশন মাঝে মাঝে বলছে, তোমরা গল্প বোঝার চেষ্টা করো, ক্যামেরা কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ দেখছে।

ল্যান্ডস্কেপ ছবিটাকে ব্যাহত করতে থাকে।

বিমল ও তার BRO 117-এর সম্পর্কের বিচিত্র টানাপোড়েন যখন চলছে; মাঝে মাঝে যখন গাড়ির হেডলাইট মনে হচ্ছে দু’টি চোখ, তখন মনে হচ্ছে যে, তাহলে কি গোটা ছবিটাই জগদ্দলের দৃষ্টি থেকে?

বিমল ও জগদ্দল কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন, জগদ্দলের ‘মানবিকীকরণ’-এর প্রচেষ্টা খুব একটা নেই ছবিতে। যখনই সেরকম মনে হচ্ছে, সেখানে বিমলের পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে। কার্বুরেটরে জল ভরার সময়ে ঢকঢক করে জলের আওয়াজ যার মধ্যে সবচেয়ে মনে থাকে। কিন্তু কিছু মুহূর্ত, যেমন জগদ্দল প্রায় যখন হাসিকে চাপা দিত আরেকটু হলে, সেই জায়গাগুলোয় আমরা চমকাই। তার কারণ, ইতিমধ্যে গল্পকার আমাদের জগদ্দলের আবেগ থেকে বের করে নিয়েছেন। যখনই কোনও বস্তুর মানবিকীকরণ ঘটে সিনেমায় (যেমন সেই বিখ্যাত ‘রেড বেলুন’) সেটাই যেহেতু মুখ্য হয়ে যায়, আমাদের এরকম দৃশ্য অকস্মাৎ লাগার কথা নয়, আনক্যানি লাগার কথা নয়।

আসলে বিমলকে নিয়ে হাসছে। কারা? তার বন্ধুরা? আমরা? না, ভিন্ন একটি দৃষ্টি। যাদের দৃষ্টি পাথরে, পাহাড়ে প্রাণ-মন স্থাপন করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বস্তুজগতের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আমাদের চাইতেও ভিন্ন— সেই আদিবাসীরা। তাদের কাছে জগদ্দলে মন প্রক্ষিপ্ত করা বিমল সত্যিই মজার বটে! কারণ বিমল যে-জন্য সভ্যজগতে freak, তাদের কাছে সেটাই স্বাভাবিক। সেইজন্যই যখন বিমল-জগদ্দলের বিযুক্তি চূড়ান্তে পৌঁছেছে, দৃশ্যমান হয় ওঁরাও-দের শিঙা, ইমেজে আসে তাদের পতাকা, মিছিল আর নাচ। ঋত্বিকের অনন্যতা হল, তিনি এদের কিছুতেই আখ্যানের অন্তর্গত করেন না; এই ভূমিলগ্ন মানুষ, এই ভূমি, এই জল-জমি-জঙ্গল আখ্যানের ও অর্থের বাইরে অতিরিক্ত হয়ে পড়ে থাকে, পুঞ্জীভূত হতে থাকে, বাড়তে থাকে। এক সময়ে তাদের এক তরুণ আর তরুণী এসে তাদের ভাষায় কিছু কথা বলেও যায়। সেটাও গল্পের অন্তর্গত হয় না, কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার চিরকালীন ইমেজ হয়ে থাকে।

ওঁরাওরা এসে তৈরি করে চলচ্চিত্রভাষার বিচ্যুতি তখন মনে হয়, সারা ছবি জুড়েই তো ওরা ছিল, এই আদি বাসিন্দারা। গল্পের অন্তর্গত হয়ে না, ফ্রেমের কোনায়, ডেপথ অফ ফিল্ডে। ভেসে এসছে তাদের ভাষা, তাদের সংগীত, তাদের তালবাদ্যের ধ্বনি। কিন্তু আমরা তা অবজ্ঞা করেই থেকেছি। কারণ, আমরা তো গল্পে মনসংযোগ করার চেষ্টা করছি! এমন সব শৈলীগত ছিটেলপনা করছেন ঋত্বিক যে, সেই প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু একসময়ে তারা তো শব্দপট ও চিত্রপটকে overwhelm করে ফেলবেনই! প্রেক্ষিতই প্রধান হয়ে যাবে ছবিতে; এবং আমরা বুঝতে পারি, ঋত্বিক আসলে একধরনের চলচ্চিত্রভাষার, সিনট্যাক্সের প্র্যাক্টিস করে চলেছেন। ফ্রেমিং, কম্পোজিশন, সম্পাদনা, শব্দ-চিত্র সম্পর্কের, যেখানে মুখ্য-র মুখ্য থাকা ব্যাহত করবে গৌণ প্রেক্ষাপটের ছাপিয়ে যাওয়া।

‘অযান্ত্রিক’-এর পরের বছর মুক্তি পায় ‘অপুর সংসার’। ঠিক যেরকম অঞ্চলে বিমল তার জগদ্দলকে ছোটাত, সেরকম পটভূমিতেই স্ত্রী-হারা অপু খানিক বিভ্রান্ত, খানিক বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা হয় বন্ধু পুলুর সঙ্গে। প্রসঙ্গ আসে তার সন্তানের। ‘ওর নাম কাজল বুঝি?’ বলে ক্ষ্যাপাটে নির্লিপ্তি দেখানোর চেষ্টা করবে যে অপু, সে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়বে।

‘পথের পাঁচালী’ না হলে ‘অযান্ত্রিক’ হত না। অনেকে বলেন, ‘নাগরিক’ সঠিক সময়ে মুক্তি পেলে তা ‘পথের পাঁচালী’-র পায়োনিয়ার হওয়ার স্থানটা নিয়ে নিত। আমার মনে হয় না। ‘নাগরিক’ পুরনো স্টুডিও শৈলীতেই বানানো। সেখানে ঋত্বিকের থিমেটিক্স আছে, কিন্তু তার ভাষা সেভাবে নেই। ‘পথের পাঁচালী’-তে সত্যজিৎ প্যারাডাইম শিফটখানি ঘটালেন। বাংলার গ্রাম সেখানে আর নেহাতই প্রেক্ষাপট রইল না। বাঁশবনে একটি সূর্যালোকিত গাছের পাতা, মাঠের ওপর দিয়ে আগত মেঘের ছায়া থেকে সেই বিখ্যাত পুকুরের পানার দৃশ্যর সিনট্যাক্সে বাংলার গ্রাম, প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল বাঙ্ময়। এটা কেন ঘটল? কারণ সত্যজিৎ রিয়েল লোকেশনে শুটিং-এর প্রক্রিয়ায় অটল থাকলেন বলে, আর তার কলাভবনে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের হাতে প্রকৃতি দেখার ট্রেনিং-এর ফলে। ‘অযান্ত্রিক’-এ ঋত্বিক, গেমিং-এর ভাষায়, এই প্রক্রিয়াটিকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে গেলেন। ‘পথের পাঁচালী’-তে চরিত্র আর প্রেক্ষাপটের হায়ারার্কি রাখা হল না, ‘অযান্ত্রিক’-এ প্রকৃতি ছাপিয়ে গেল গল্প আর দৃশ্যকে। ভূমি ও ভূমিলগ্ন মানুষ হয়ে উঠলেন সন্দর্ভ।

‘অযান্ত্রিক’-এর পরের বছর মুক্তি পায় ‘অপুর সংসার’। ঠিক যেরকম অঞ্চলে বিমল তার জগদ্দলকে ছোটাত, সেরকম পটভূমিতেই স্ত্রী-হারা অপু খানিক বিভ্রান্ত, খানিক বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা হয় বন্ধু পুলুর সঙ্গে। প্রসঙ্গ আসে তার সন্তানের। ‘ওর নাম কাজল বুঝি?’ বলে ক্ষ্যাপাটে নির্লিপ্তি দেখানোর চেষ্টা করবে যে অপু, সে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়বে। কারণ সে ভুলতে পারে না যে, কাজল আছে মানে অপর্ণা নেই। এই যে ‘এলিয়েনেটেড’, দিশাহীন, শিকড়হীন অপু— সে যখন কিছুতেই সন্তানের প্রতি তার নির্লিপ্তি বজায় রাখতে পারছে না, মন দিয়ে শুনে দেখেছেন, তখন ‘ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক’-টি? সংগীতের কাজ যদি হয় মুহূর্তের আবেগকে অধিরেখ করা, সেই সংগীতটি ঠিক উলটো কাজটা করছিল। এই আধুনিক সভ্য ব্রাহ্মণসন্তানটি আধুনিক angst-এর বিপ্রতীপে ছিল সেই চিরাচরিত ভূমিসংগীত। সত্যজিতের অপু তখন আর বিভূতিভূষণের অপু থাকছে না, ক্যামেরা অনেক আগেই ক্রিটিকাল দুরত্ব থেকে তাকে দেখছে। দেখছে যে, সে নাগরিক আধুনিকতার মরীচিকার পিছনে দৌড়ে বিযুক্ত হয়েছে তার শৈশবে স্মৃতি থেকে, প্রকৃতি থেকে, নারীপরিবেষ্ট উৎসর থেকে। এখন একটি নারীর মৃত্যু সেইসব স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে এসছে, যেসব মৃত্যুগুলির শোকযাপন সে অসমাপ্ত রেখেছে। না, পুলুকে যখন সে তার ‘আশ্চর্য উপন্যাস’-এর কথা বলছিল, তখন তার জীবনের একটিও নারীর উল্লেখ সে করেনি। এখন ‘নারী’ নামক চিহ্নায়কটির অর্থ, তার কাছে, শূন্যতা।

সেই সময়ে দৃশ্যের অবচেতন ফুঁড়ে ভেসে উঠেছিল কোন গান? ওঁরাও-দের গান। এবং ঋত্বিকীয় পন্থায় থেমেও গেছিল অকস্মাৎ, ভেসে উঠেছিল নিশ্চিন্দিপুরের ঝিঁঝি আর শেয়ালের আওয়াজ।

‘অযান্ত্রিক’ হয়েছিল বলেই ‘অপুর সংসার’ হয়েছিল।

পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook