আগ্নেয়কুসুম

শুভঙ্কর সেনগুপ্ত (March 26, 2025)

শুভঙ্কর সেনগুপ্ত (March 26, 2025)এক নিঃশ্বাসে কয়েকজন বাঙালি চিত্রশিল্পীর নাম মনে করতে হলে, গোপাল ঘোষের নাম আসার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। অথচ প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে একনিষ্ঠ ভাবে এঁকে গেছেন অভিব্যক্তিমূলক বর্ণময় ছবি। সময় কাটিয়েছেন দেশের পথে, ঘাটে, প্রান্তরে। অজস্র স্কেচ করেছেন। দেশে-বিদেশে প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর ছবি। চাক্ষুষ উপলব্ধির স্বতন্ত্র প্রকাশ তাঁর সহজাত। সচল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্ষিপ্র-বেগ। পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টির স্বকীয়তায় তাঁর ছবির মধ্যে ধরা পড়ে গতিময় মগ্নতা। সূর্য গিলে ফেলা কঙ্কালসার রাত, কখনও নীল পাহাড়ের গায়ে ক্ষতবিক্ষত ল্যান্ডস্কেপ, আবার কখনও নীলাভ জোৎস্নায় ভেজা নৌকা বা আলুথালু সন্ধ্যায় ধানের গোলা ঘিরে বসে থাকা কৃষক পরিবার ফুটে উঠেছে কাগজে, প্যাস্টেলের তীক্ষ্ণ আঁচড়ে, বহমান জলরঙের বুননে, ক্যালিগ্রাফিক রেখার বিন্যাসে।

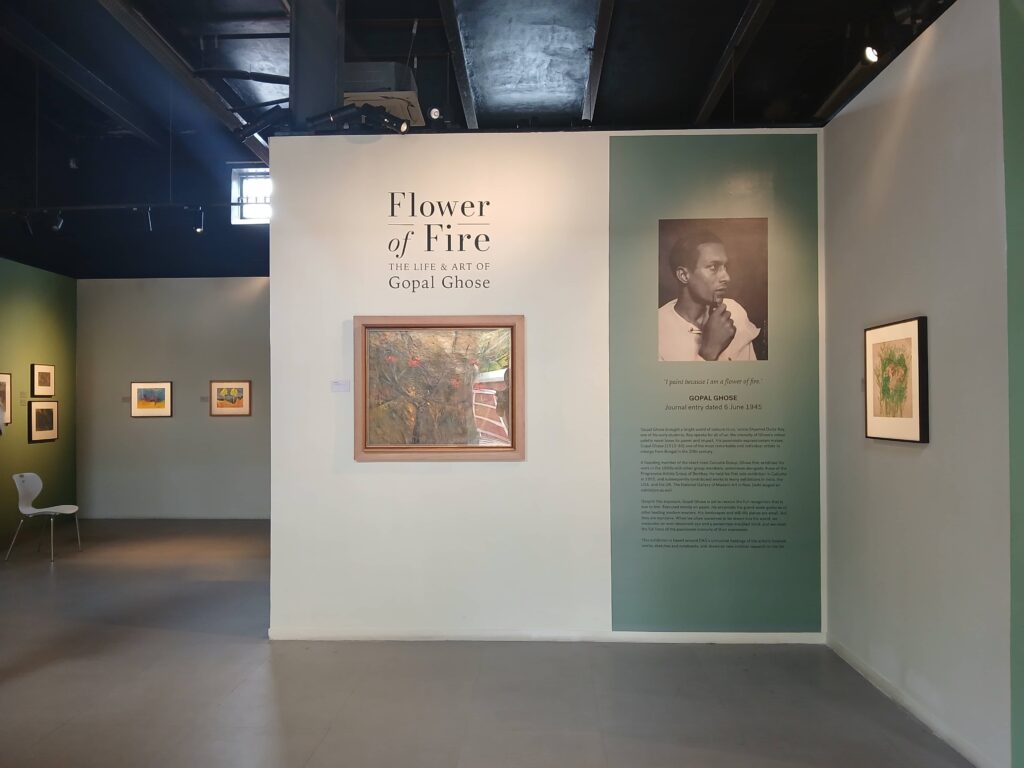

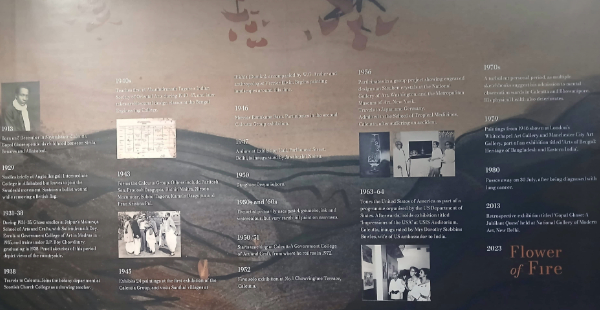

দিল্লি-মুম্বইয়ের পর কলকাতায় আলিপুর মিউজিয়ামে, গোপাল ঘোষের রেট্রোস্পেক্টিভ প্রদর্শনী আয়োজন করেছিল দিল্লি আর্ট গ্যালারি। প্রদর্শনীর শিরোনাম ‘ফ্লাওয়ার অফ ফায়ার: দ্য লাইফ অ্যান্ড আর্ট অফ গোপাল ঘোষ’। ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত চলা এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর করা জলরং, প্যাস্টেল, গুয়াশের চিত্রকর্মগুলোর পাশাপাশি একটি তেলরঙের কাজ এবং তাঁর ব্যক্তিগত জার্নাল, অদেখা স্কেচবুক প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়েছে।

আরও পড়ুন: মঙ্গলকাব্য থেকে রাধাকৃষ্ণের কাহিনি, উনিশ-বিশ শতকের দুর্লভ পৌরাণিক ছবিতে সেজে উঠেছে এই গ্যালারি! লিখছেন অর্পণ ঘোষ…

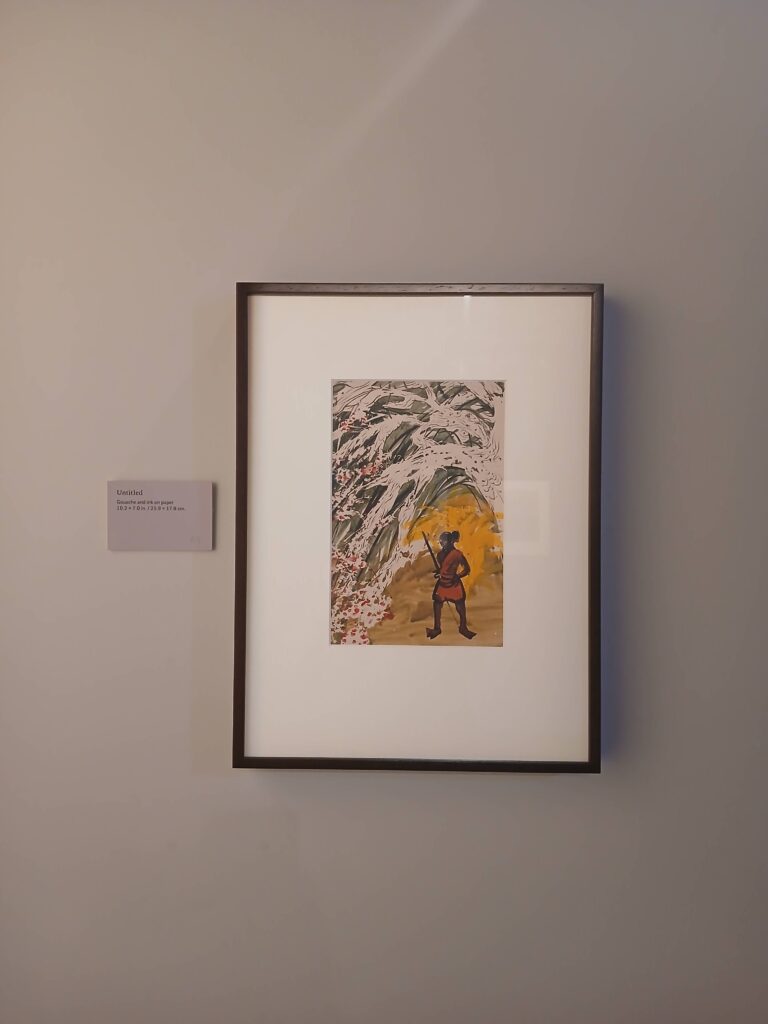

প্রদর্শনী-চিত্র ১ ১৯১৩ সালে কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে জন্ম হলেও গোপাল ঘোষের বাল্যকাল কাটে সিমলা, কাশী এবং এলাহাবাদে। বাবা ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ছিলেন আর্মি অফিসার। শৈশবে মাতৃবিয়োগ ঘটে তাঁর। যদিও বাবার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত শিল্পী তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেই সঙ্গী করেন রং-তুলিকে। বাবার কাছে থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছেন। ১৯৩১ সালে জয়পুরের মহারাজা স্কুল অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটে ভর্তি হন গোপাল। সেখানে শৈলেন্দ্রনাথ দে-র কাছে নব্যবঙ্গ ধারার শিল্প চর্চা করেন। পরবর্তীতে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে প্রখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে উচ্চশিক্ষার পাঠ নেন। পেয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের সাহচর্য ও শিক্ষা। ওয়াশ পদ্ধতিও সফলভাবে অনুশীলন করেন। কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠিত টেকনিককে অনুসরণ করে থেমে থাকতে চাননি। নিজের স্বকীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা চালিয়ে গেছেন। রেখা ও রঙের ব্যবহার, অভিব্যক্তির প্রকাশভঙ্গি নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। বাস্তবধর্মী ছবি এঁকেছেন কিন্তু অ্যাকাডেমিক রিয়ালিজমকে কোনওদিন পাত্তা দেননি। তাঁর ছোট আকারে করা কাজগুলি মডার্ন মাস্টারদের বিশালাকায় চিত্রকলা রচনার ধারাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী অনমনীয় মনোভাবকে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান করে। ১৯৩৭ সালে একটি সাইকেল ও ছবি আঁকার সরঞ্জাম-সহ বেরিয়ে পড়েন ভারত ভ্রমণে। অবনীন্দ্রনাথের থেকে সংবাদ পেয়ে তাঁকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩০ থেকে ১৯৮০— যৌবনের শিল্পানুসন্ধান থেকে আমৃত্যু তাঁর রচিত চিত্রকর্মগুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো এবং শ্রেণিবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। তবুও কাজগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করার একটা প্রয়াস করেছে দিল্লি আর্ট গ্যালারি (DAG)। মাটির রং (‘কালার্স অফ আর্থ’) এবং পুষ্প অর্ঘ্য (‘ফ্লোরাল ট্রিবিউট’) বিভাগে রয়েছে নৈসর্গিক দৃশ্যের ল্যান্ডস্কেপ এবং প্রকৃতিতে নিহিত ক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকগুলি এবং চারপাশের গাছপালা-ফুলের ছবি; যা অত্যন্ত যত্নে, মনোযোগ সহকারে চিত্রিত করেছেন শিল্পী।

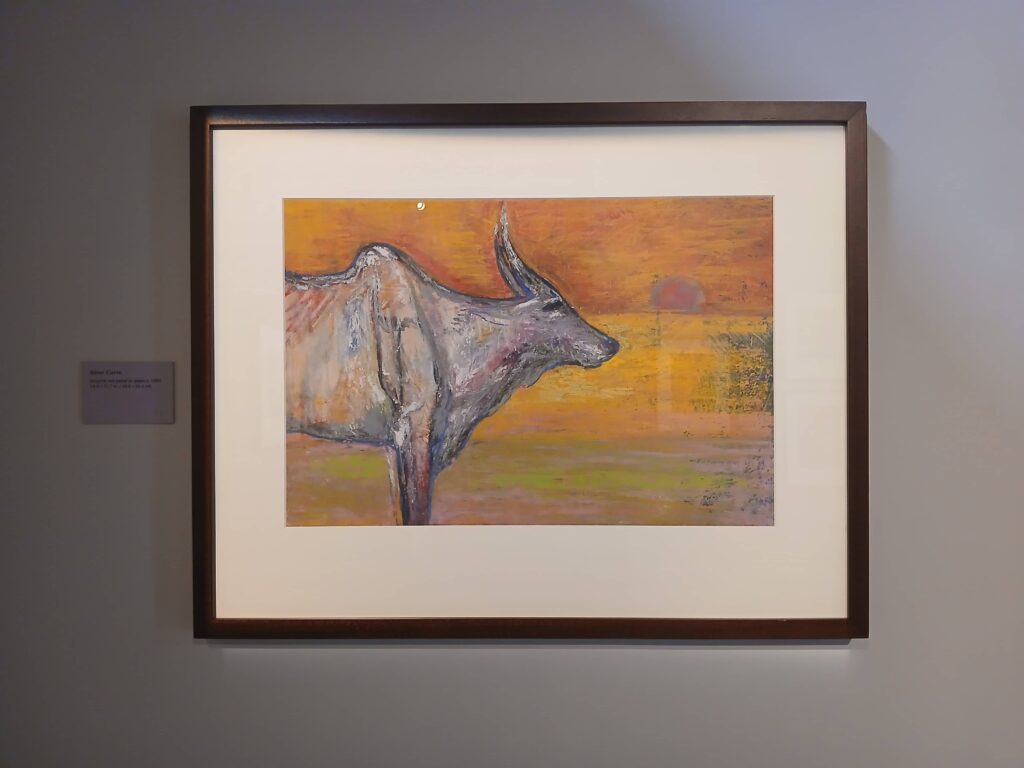

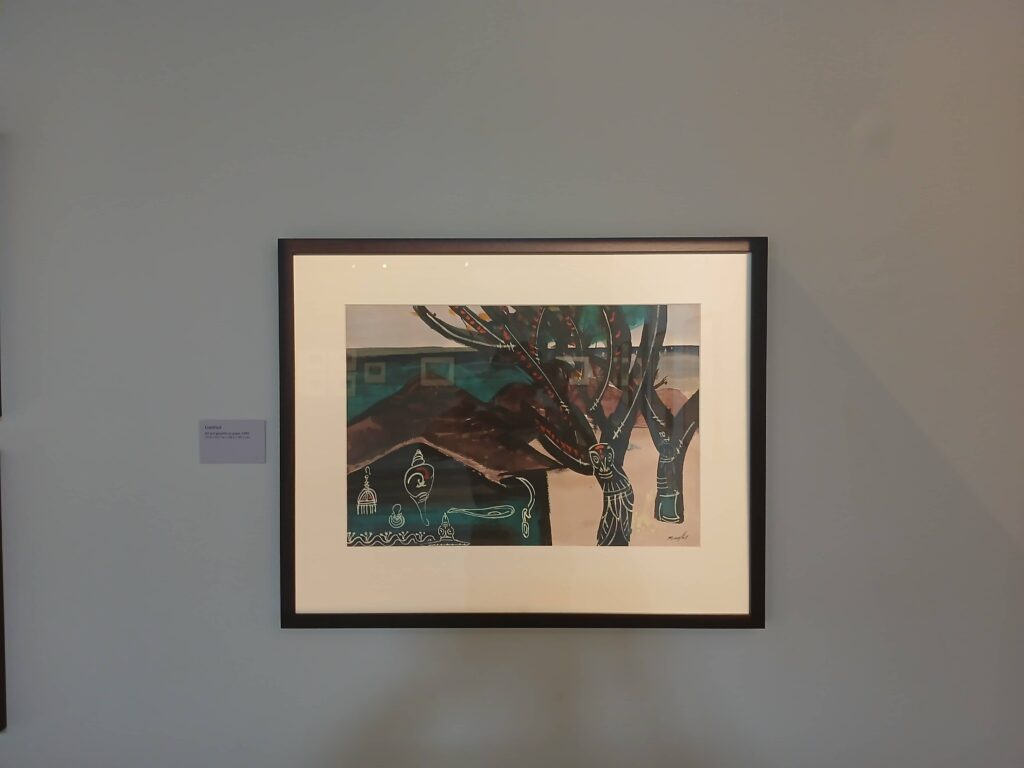

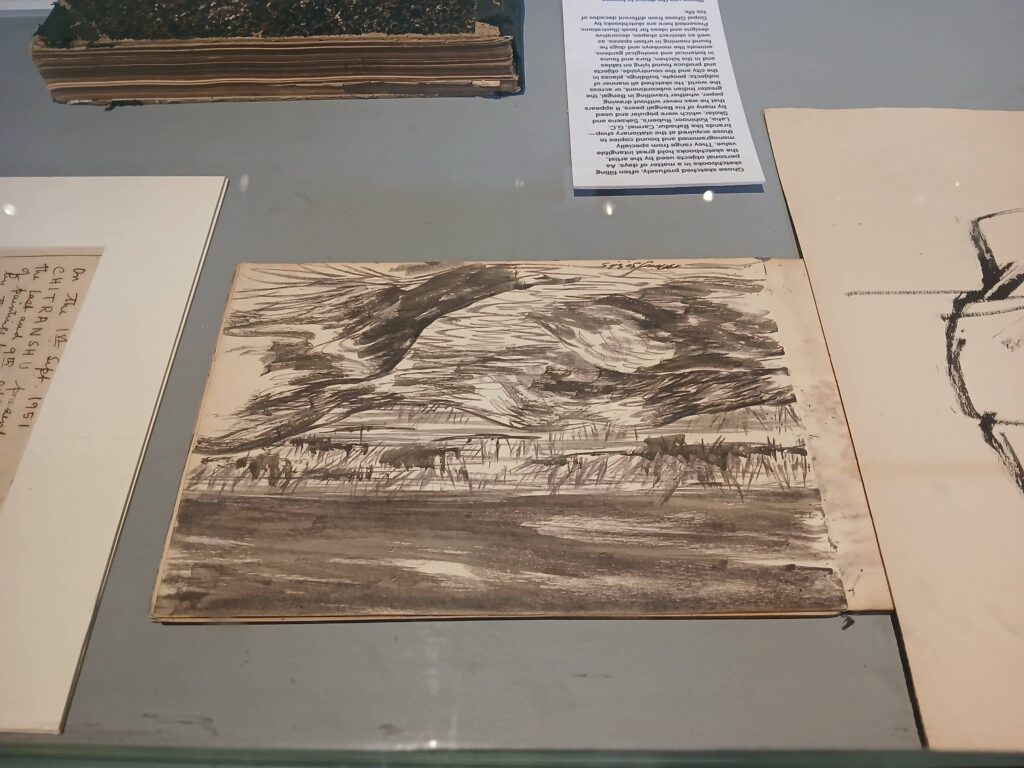

প্রদর্শনী-চিত্র ২ ইউরোপীয় শিল্পরীতি অধ্যয়ন করলেও নিজস্ব মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন দেশীয় জলরং, গুয়াশ, প্যাস্টেল, স্কেচপেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম নিয়ে। ল্যান্ডস্কেপ তাঁর কাছে মাটির ফুসফুস। গ্রামীণ দৃশ্যপটের পাশাপাশি শহুরে ব্যস্ততার টুকরো মুহূর্ত ধরা পড়েছে সেইসব চিত্রে। জনমানবহীন প্রান্তর, পাহাড়ি ঢাল, নুইয়ে পড়া ধানের শীষে এসে বসা অবিন্যস্ত কাক, মেঠো রাস্তায় আদিবাসী মহিলার দৃপ্ত ভঙ্গি, একাকী পথিকের পথচলার দৃশ্য ফুটে উঠেছে রঙে ও রেখায়। ১৯৫০-এর পর তাঁর ছবির অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার এবং ছায়া-প্রতিচ্ছায়াবিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অধ্যয়ন করেছেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ‘লাইফ মুভমেন্টস ইন প্ল্যান্ট’। ট্রাভেল স্কেচবুকের পাতায় সযত্নে চিত্রিত করেছেন গাছগাছালির ছবি। বহু উজ্জ্বল বর্ণের মেলবন্ধনে স্পন্দিত প্যাস্টেল এবং গুয়াশে করা ছবিগুলি আজও অমলিন রয়ে গেছে।

চল্লিশের দশকে ফিরে আসেন কলকাতা। ১৯৪০-এর দশক ছিল উপমহাদেশের জন্য সব দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দশক। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত গোটা বিশ্ব (যার সামগ্রিক প্রভাব পড়েছিল এই দেশেও), তার উপরে ১৯৪২ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে দেশভাগ— এই ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটেছিল। এই সময়ে গোপাল ঘোষের ছবিও নিসর্গতার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পরীতিকে বর্জন করে তৈরি হয় ক্যালকাটা গ্রুপ (১৯৪৩-১৯৫৩)। এবং এই গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন গোপাল ঘোষ। এই সময়ে কমিউনিস্ট ভাবধারার সাথে পরিচিত হন। যদিও কোনও নির্দেশমাফিক শিল্প রচনা করার প্রচেষ্টা কখনও করেননি তিনি। আত্মসমালোচনার পরিবর্তে নিরলস, পরীক্ষামূলক অনুশীলনকে নিজের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। রেখা ও রং দিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত শিল্পরচনার জন্য সমালোচিত হয়েছেন বারে বারে। ১৯৪৬ সালে তাঁর কাজকে ‘দেহহীন’ বলে সমালোচনা করেন তৎকালীন বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক সাহেদ সুরাবর্দি। কিন্তু তাতে দমে যাননি তিনি। যদিও এর পর থেকে নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়াশীল মানুষটাকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করে নেন।

বলিষ্ঠ রেখা ও রঙের সুষ্ঠ ব্যবহার, স্থাপত্যমুখী স্কেচগুলির ঋজু বন্ধন ও গঠনবিন্যাস তাঁর ছবির কায়িক ধর্মকে আঁটোসাঁটো করে তোলে। পরবর্তী সময়ে দুমকায় তাঁর ছবি দেখা যায় এক অনন্য রূপে, যা তাঁর ল্যান্ডস্কেপ আঁকার অভিব্যক্তিমূলক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। এই সময়ে বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ডব্লিউ. জি. আর্চারের সংস্পর্শে আসেন গোপাল ঘোষ এবং তাঁর সাথে শিল্প আলোচনায় মগ্ন হন। সাম্প্রদায়িক অশান্তির সময়ে আক্রান্ত বাড়ির ছবি আঁকতে ব্যবহার করেছেন সিলভার পিগমেন্ট, যা তাঁর অন্য কাজগুলিতে চোখে পড়ে না। ১৯৭১ সালের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর বিমূর্ত ছবিতে ফুটে উঠেছে রক্তাভ ভ্রূণ। অক্ষর জন্ম নিয়েছে ছবির শরীরে। লিখে রাখছেন, ‘সূর্য সাবাড় হয়ে আসছে’।

প্রদর্শনী-চিত্র ৩ জয়পুরে গেছিলেন তেরো বছর বয়সে। বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন চিড়িয়াখানায়। স্কেচবুক ছিল সঙ্গী। ‘পশু পাখির সংস্পর্শে এলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়’— এমনভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। ড. স্টেলা ক্রামরিশের থেকে উপহার পাওয়া পার্সিয়ান বেড়াল হোক বা ধর্মতলার মোড় থেকে সংগ্রহ করা কালু— অমোঘ স্নেহে জড়িয়েছেন, শোক পেয়েছেন। ‘জীবন-সম্ভার ও স্টিল-লাইফ’ বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে দশটি ছবি। তাঁর বিভিন্ন ডায়েরি ও নোটবুকের পাতায় মানুষ ও বস্তুর ভাবগঠন, অনির্দিষ্ট স্থান কিংবা অজানা ফুলের ছবি আত্মস্থ করে রূপ দেওয়া, বিভিন্ন ব্যক্তির পোর্ট্রেট এবং স্টিল লাইফের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ঘরসংসারের নানান সরঞ্জাম, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বস্তু, গ্রামীণ কিংবা শহুরে মানবদেহের ফর্ম, শ্রমজীবী মানুষের পোর্ট্রেট নিয়ে প্রাণবন্ত রঙের প্রয়োগে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন কাগজের ক্যানভাসে। তাঁর তুলি-কলমের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়েছে পাখির দল, মোষ, বাঁদর, এক ঝাঁক মাছ।

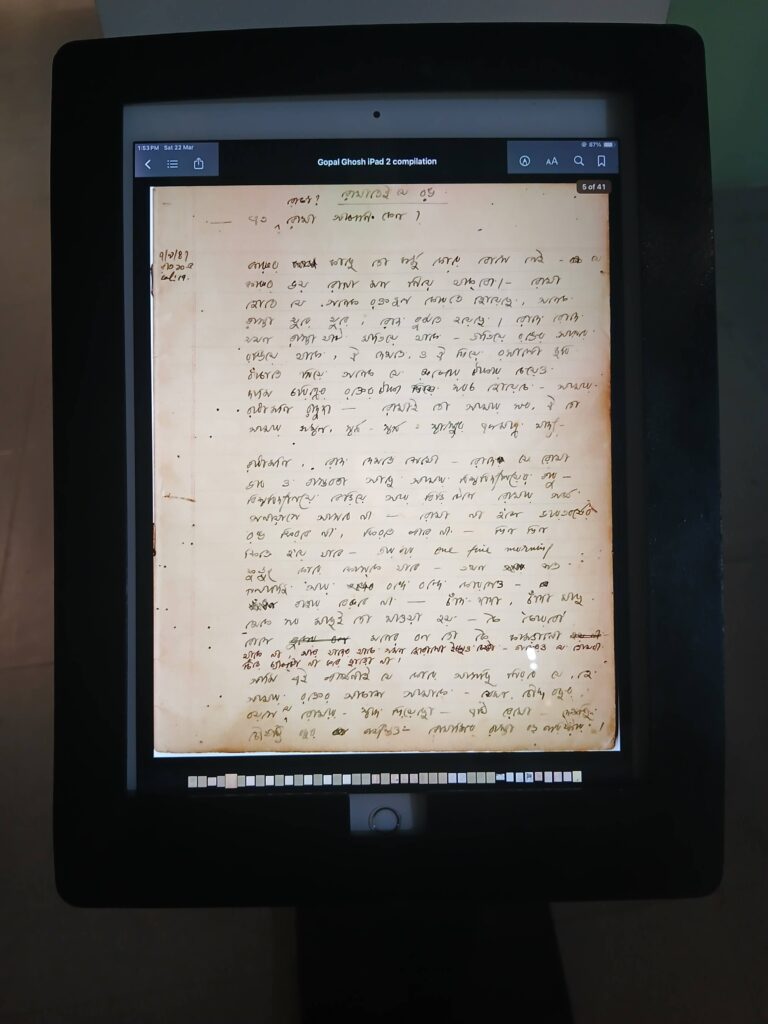

গোপাল ঘোষের প্রথম জীবনের শিল্পকর্ম পরের দিককার কাজের থেকে অনেক আলাদা। জয়পুরে থাকাকালীন মিনিয়েচার ও কাংরা চিত্রকলা অভ্যাস করেছিলেন। জাপানিজ এবং চাইনিজ ক্যালিগ্রাফিক ধাঁচ তাঁর রেখার কাজে সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। সারাজীবন ধরে রেখার বিন্যাস ও গঠনভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর করা রেখাচিত্রগুলি সুচারু ড্রাফ্টম্যানসিফের পরিচয় দেয়। ‘দামি তুলি হলেই তেড়ে বেরোতে পারে না রেখা… রেখার থাকা চাই রাগ… তাই রেখাকে রাষ্ট্রের ওপর রংদার বাক্সে রাখলাম’— ডায়েরির এই লেখা তাঁর দুর্দম বিস্ফোরক মনেরই পরিচয়। ‘রেখা ও প্রথম দিকের কিছু কাজ’ বিভাগে তাঁর জীবনের প্রথম দিকে করা রেখাচিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়েছে। যেখানে তাঁর বলিষ্ঠ রেখার টানে ফুটে উঠেছে জ্বলন্ত ঘরবাড়ি, রাস্তার দৃশ্যপট। সামাজিক ক্ষত ও যন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠেছে জলরঙে। ‘একবর্ণে-একাগ্র’ বিভাগে ছিল কিছু দুর্লভ মনোটন ছাপচিত্র। এই রীতিতে খুব কম কাজ করলেও তাঁর সুদক্ষ শৈল্পিক নৈপুণ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাঁর স্কেচবুক, জার্নাল, পরিসমাপ্ত কাজগুলি ভার্চুয়াল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে।

১৯৫২ সালে কলকাতায় গোপাল ঘোষ তাঁর একক প্রদর্শনী আয়োজন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, আমেরিকায়, ব্রিটেনে তাঁর কাজের প্রদর্শনী হয়। ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টেও তাঁর কাজ উপস্থাপিত হয়েছে। তবুও জনমানসে উপেক্ষিত থেকে গেছেন তিনি। শাশ্বত প্রকৃতির সঙ্গে সংলাপে মগ্ন শিল্পীর মনোজগতের রং চুঁইয়ে পড়ে, থিতিয়ে থাকে কাগজের ক্যানভাসে। আপোষহীন, গতিময়, অতিপ্রজ শিল্পীকে বাঁধা যায়নি কোনও পরিমিত সংজ্ঞায়। ‘নিজের অন্তরে যাদের আন্দোলনের ছড়াছড়ি… তারা তো আর্ট হুড়মুড়িয়ে বার কোরবেই। এরা মরে যাবে। কিন্তু মন ভাঙবে না… আর দল তো পাকাতে পারেই না’— আত্মসমালোচনা-বিমুখ শিল্পী গোপাল ঘোষের এই ছিল আত্মবিশ্লেষণ। স্বঘোষিত ‘ভারত পরিব্রাজক’ তাঁর উজ্জ্বল বর্ণসম্ভার ও প্রগাঢ় কালার প্যালেটের গভীরতায় এখনও দীপ্তমান…

ছবি সৌজন্যে: লেখক

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook