শহিদ-এ-আজ়ম

সায়ন্তন সেন (March 23, 2025)

সায়ন্তন সেন (March 23, 2025)সাচ্চা বিপ্লবীর জীবন যেমনটা হওয়া উচিত, শহিদ-এ-আজ়ম ভগৎ সিং-এর জীবন ছিল ঠিক সেরকম। এমনকী, জন্মমুহূর্তটিও ঈর্ষণীয়। ভেবে দেখা যাক।

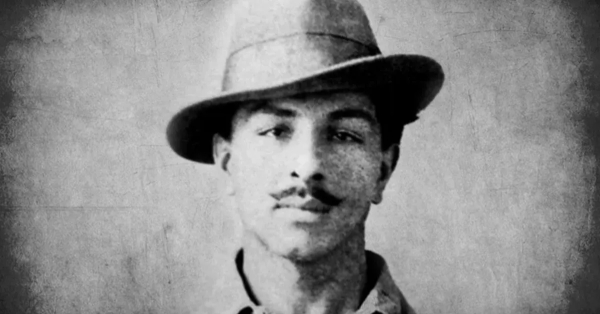

ভগৎ সিং-এর জন্মের সময় (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) তাঁর বাবা কিষন সিং আর দুই কাকা অজিত সিং ও স্বরণ সিং ব্রিটিশের কারাগারে বন্দি। তখন তাঁরা থাকতেন পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বাংগা গ্রামে, ১০৫ নম্বর ‘চওক’-এ। ১৯০৬ সালে একটা ‘কলোনাইজ়েশন বিল’ পাশ করে ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবের বড়ি-দোয়াব খালের জল ব্যবহারে শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। পরাধীন দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, সেটাই তার নিয়তি। কিষন সিং, অজিত সিং ও স্বরণ সিং এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হন। এঁদের বাবা, অর্থাৎ ভগৎ সিং-এর ঠাকুরদা, সর্দার অর্জন সিং আর্য সমাজ করতেন, কিছু জনহিতৈষণামূলক কাজ করতেন, জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যও ছিলেন। কিন্তু ১৯০৭-এ দেশের পরিস্থিতি অনেক পালটে গেছে। কিষন সিং, অজিত সিং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবের কৃষকদের সংগঠিত করছেন, সংঘবদ্ধ করছেন, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে উস্কানি দিচ্ছেন। কয়েকটি গুপ্ত সমিতির সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। কিষন সিং গদর পার্টিকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তার নথি পাওয়া যায়। এবং সম্ভবত গদর পার্টির কর্তার সিং সরোবা, যিনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে শহিদ হয়ে ভগৎ সিং-এর আইকনে পরিণত হবেন, তিনি কিষন সিং-এর কাছে আসতেন। অজিত সিং ছিলেন দুর্ধর্ষ বক্তা। তাঁর বক্তৃতা সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। সরকারি নোটে তাঁর সম্পর্কে অনেক সুভাষিত রয়েছে, তার মধ্যে একটি— ‘একে এক্ষুনি থামানো দরকার’।

আরও পড়ুন : বারীন ঘোষকে ঢাকা পড়তে হয়েছিল অরবিন্দর ছায়ায়! লিখছেন সৌকর্য ঘোষাল…

১৯০৭ সালে তিন ভাইকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করল। অল্প কিছুদিন পর ছাড়া পেয়ে অজিত সিং ফের সভা-সমিতি শুরু করে দিলেন, পুলিশও ফের পিছু নিল, শেষ পর্যন্ত ১৯০৯ সালে দেশ থেকে পালিয়ে পারস্য হয়ে ব্রাজ়িলে চলে গেলেন অজিত সিং। স্বরণ সিং-কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করল। একে যক্ষ্মা, তার ওপর পুলিশি নির্যাতন, স্বরণ সিং বাঁচলেন না।

ভগৎ সিং-এর দুই কাকিমা হরনাম ও হুকম— একজনের স্বামী ফেরার, অন্যজনের মৃত— তাদের যন্ত্রণা, দুর্দশা, চোখের জল ছিল ভগৎ সিং-এর ছোটবেলার অনেকখানি জুড়ে। সে যখন গাঁয়ের পাঠশালা থেকে বড়কাকিমার সঙ্গে বাড়ি ফিরত, তখন রোজই জিজ্ঞেস করত, ‘কাকার কাছ থেকে চিঠি এসেছে’ কি না। কাকিমাকে কাঁদতে দেখে সে বলত, একদিন ইংরেজদের তাড়িয়ে সে কাকাকে দেশে ফিরিয়ে আনবে।

কেনই বা আনবে না? সে-ই বিপ্লবী, যে মানুষের দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাই তাকে যুদ্ধে যেতে হবে।

তখনও সে জানে না, যে-বছর সে জন্মেছে, সেই বছরেই বাংলাদেশে প্রথম বোমা তৈরি করেছেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যার নির্দেশে এক বছর পর মুজফফরপুরে ছুটে যাবে ক্ষুদিরাম বসু। ১৯১৩ সালে লাহোরেও বোমা পড়ল, লরেন্স পার্কে। বোমা যে ছুড়েছিল, সে পুলিশের জেরার জবাবে বলল, ‘এ আগুনে আমি, তুমি, আমরা সবাই ছাই হবো। আর ছাই হবে আমাদের দাসত্ব’। ভগৎ সিং-এর কাকিমা হরনাম (কৌর) তাঁকে বিপ্লবীদের গল্প বলে। ক্ষুদিরামের গল্প বলে। ‘ছাই হবে আমাদের দাসত্ব’! হবেই। বাবার বন্ধুরাও সব গুপ্ত সমিতির সদস্য, বাড়ির আবহে তাদের নানান খবরাখবরও কানে আসে। স্কুলেও বিপ্লবী পরিবেশ।

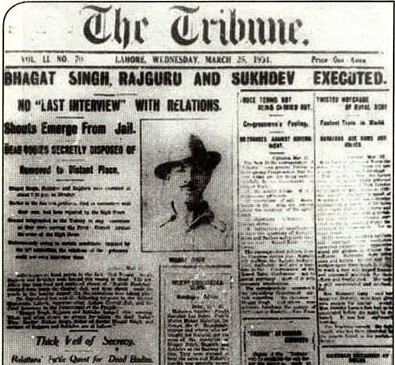

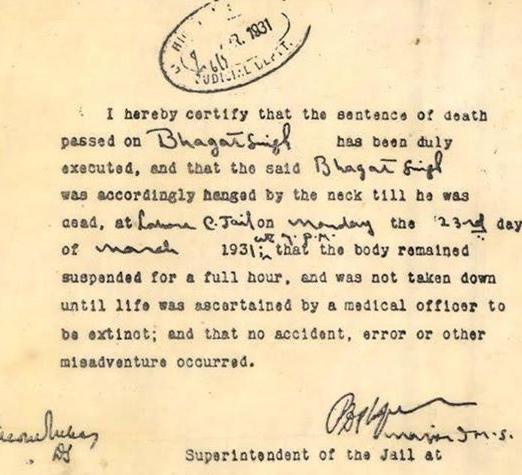

ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর মৃত্যুসংবাদ ভগৎ সিং-এর তখন মাত্র ছ-বছর বয়স, তখনও সে জানে না বোমার যথার্থ ব্যবহার। বরং, সে রাইফেলের স্বপ্ন দেখে। ভাবে, মাটিতে কিছু রাইফেল পুঁতে রাখা যাক। তার থেকে রাইফেল গাছ হবে, সে গাছে অনেক রাইফেল ফলবে, সেই অস্ত্র দিয়ে সে ইংরেজদের নিকেশ করবে। ১৯১৫ সালে গদর দল ভারতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করল। অভ্যুত্থান হয়নি, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী কর্তার সিং সরোবা-র ফাঁসি হয়ে গেল। সেই থেকে সরোবা-র একটা ছবি সঙ্গে রাখতেন ভগৎ সিং। তারপর একদিন তার বালক বয়সের সব মুখর প্রগলভতা গাঁথা হল একটি শপথে— ‘কখনও ভুলব না’, ১৯১৯-এর এপ্রিলে, বারো বছর বয়সে যখন সে জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তে ভেজা মাটি কাচের শিশিতে ভরে বাড়ি নিয়ে এল। প্রতিশোধ ছাড়া আর কী-ই বা সে চাইতে পারে এখন?

তারপর থেকে ভগৎ সিং-এর ছোট্ট জীবন— সমস্তটা— একটাই লক্ষ্যে ধনুকের ছিলার মতো টান করে বাঁধা। গান্ধীর অসহযোগের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথমে স্কুল ছেড়ে এলেও, পরে দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করে লাহোর ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হলেন। পাঞ্জাবি ভাষা আর গুরুমুখী লিপি শিখলেন (সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি শিখেছিল)। ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য— সমস্ত দিকেই তাঁর আগ্রহ তৈরি হল কলেজে এসে। শিক্ষকদের সঙ্গেও প্রায়ই তর্ক জুড়ে দিতেন। আসলে এই সময় থেকেই তাঁর জীবন-দর্শন ও বিশ্ববীক্ষা গড়ে উঠছিল।

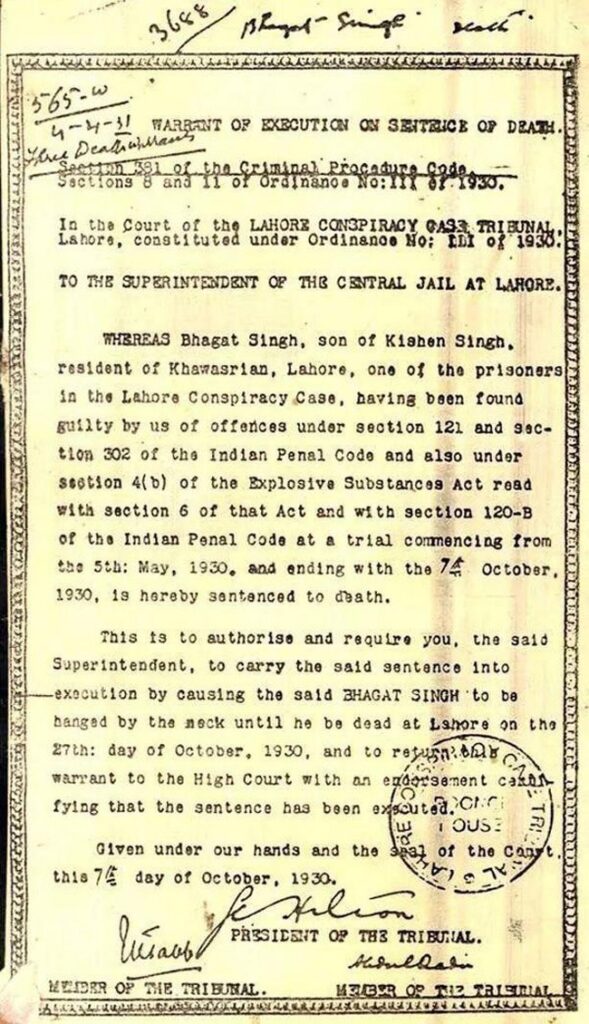

ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ১৯২০ সাল থেকে ভগৎ সিং লাহোরের দ্বারকানাথ লাইব্রেরিতে যাতায়াত শুরু করেন। এই লাইব্রেরিতেই তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। লাহোর থেকে দাদুকে চিঠি লিখে জানান ‘…শুনতে পাচ্ছি রেল কর্মচারীরা ধর্মঘট করবে বলে ঠিক করেছে’ (অর্থাৎ, তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছেন)।

পড়াশোনার এই ঝোঁক ভগৎ সিং-এর আমৃত্যু ছিল। শেষ বার গ্রেপ্তার হওয়ার পর আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা বিনয়ের সঙ্গে বলছি যে, আমরা আমাদের দেশের ইতিহাস, পরিস্থিতি ও আশাআকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কৌতূহলী ও সিরিয়াস ছাত্র ছাড়া আর কিছুই নই।’ একদিকে যেমন পড়াশোনা, অন্যদিকে তেমনই লেখালিখিও করেছেন জীবনভর। কৈশোর থেকেই ‘কীর্তি’, ‘প্রতাপ’, ‘মতওয়ালা’-য় বিপ্লবী প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রিপোর্টাজ লিখেছেন। তাঁর ‘জেলখানার ডায়েরি’ (১৯২৯-১৯৩১)-তে এই একাগ্র ও লক্ষ্যমুখী লেখাপড়ার সবচেয়ে সংহত রূপ ধরা আছে। এছাড়াও জেলে ভগৎ সিং চারটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন (‘সমাজতন্ত্রের ধারণা’, ‘আত্মজীবনী’, ‘ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস’ এবং ‘মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে’), যা পরে নষ্ট হয়ে যায়। ভগৎ সিং-এর এই অ্যাকাডেমিক স্পৃহার মূলে ছিল তাঁর অন্তিম লক্ষ্য: ‘আর ছাই হবে আমাদের দাসত্ব’।

কলেজে পড়তে পড়াশোনার বাইরে তাঁর প্রিয় ছিল গান, গান সারাক্ষণ গলায় লেগেই থাকত। গান মানে দেশপ্রেমের গান, যুদ্ধে যাওয়ার গান। আর ছিল দেশপ্রেমের নাটক। লাহোর ন্যাশনাল কলেজে ড্রামা ক্লাবের মধ্যমণি ছিলেন ভগৎ সিং। ১৯২২-এ গান্ধী অসহযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন। ভগৎ সিং-এর সেটা পছন্দ হল না। আরও বেশি করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। এই সময় বিপদ বুঝে ঠাকুমা নাতির বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। কিষন সিং পাত্রী দেখলেন। কিন্তু ছেলে সে প্রস্তাব উড়িয়ে দিল— ‘এখন কি বিয়ে করার সময়? আমার দেশ যে আমাকে ডাকছে! আমি আমার সব— আমার শরীর, মন, আত্মা— সব সমর্পণ করেছি দেশের কাজে!’

১৯২৩ সালে ভগৎ সিং হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য হন। এই সময় তিনি ‘প্রতাপ’ পত্রিকায় ‘বলবন্ত’ ছদ্মনামে লিখতেন। এই হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এই সংগঠনের নেতৃত্বেই কাকোরিতে ট্রেন লুঠ করেছিলেন আশফাকুল্লা খান আর রামপ্রসাদ বিসমিল। এই ডাকাতিতে অবশ্য ভগৎ সিং ছিলেন না। কিন্তু তরুণদের জনপ্রিয়তার কারণে পুলিশ মহলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

১৯২৭ সালে প্রথমবার পুলিশ ভগৎ সিং-কে গ্রেপ্তার করে, ১৯২৬-এর দসেরা বোমা মামলায়। ছ-মাস কারাবাসের পর তাঁকে জামিনে মুক্ত করা হয়। ততদিনে ভগৎ সিং এবং আরও কেউ কেউ বুঝতে পেরেছেন, সংগঠনের নামে ‘সোশ্যালিস্ট’ শব্দটা ঢোকাতে হবে। কাজেই হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন হয়ে গেল হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। এর কিছুদিন পরেই সাইমন কমিশন ভারতে আসে। এই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জে লালা লাজপত রাই নিহত হন। এইচএসআরএ সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে পুলিশ সুপার স্কট-কে হত্যা করে। গুলি চালানোর দায়িত্ব বর্তায় ভগৎ সিং ও রাজগুরু-র ওপর। কিন্তু স্কট-কে চিনতে তাদের ভুল হয়। রাজগুরু গুলি করেন সন্ডার্স-কে। ভগৎ সিং বুঝতে পারেন, ভুল লোককে গুলি করা হয়েছে, কিন্তু করা যখন হয়েই গেছে, মৃত্যু নিশ্চিত করতে সন্ডার্সের শরীরে আরও তিন-চারটে বুলেট গেঁথে দেন ভগৎ সিং।

ভগৎ সিং-এর শেষ বিপ্লবী অভিযানটি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে আশ্চর্য ‘সফল’ অভিযান। সর্বার্থে সফল। সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে বোমার সঙ্গে-সঙ্গে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত একটি প্রচারপত্রটিও ছুড়ে দিয়েছিলেন। আর চিৎকার করে স্লোগান দিয়েছিলেন, ‘ইনকিলাব জ়িন্দাবাদ’, ‘সাম্রাজ্যবাদ কা নাশ হো’। এই ঘটনার পর থেকেই ‘ইনকিলাব জ়িন্দাবাদ’ স্লোগানটি উপমহাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে পাকাপাকিভাবে অঙ্গীকৃত হয়ে গেল।

জীবনের প্রথম সশস্ত্র অভিযানে ভগৎ সিং এই শীতল ‘বিপ্লবী পেশাদারিত্ব’ দেখিয়েছিলেন। হিংসার প্রতি তাঁর কোনও রোমান্টিক মোহ ছিল না, ডায়েরি পড়লেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু বিপ্লবীর হৃদয় যেমন নরম, তেমনই পাষাণ। ভগৎ সিং মার্ক টোয়েন-এর কাছে হাত পেতেছেন। ‘কারও মাথা কেটে নিলে লোকের তা বীভৎস মনে হয়, অথচ এত এত মানুষকে তিলে তিলে মেরে ফেলা, এর মধ্যে কেউ কোনও হিংসা দেখতে পান না!’

ভগৎ সিং-এর শেষ বিপ্লবী অভিযানটি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে আশ্চর্য ‘সফল’ অভিযান। সর্বার্থে সফল। সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে বোমার সঙ্গে-সঙ্গে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত একটি প্রচারপত্রটিও ছুড়ে দিয়েছিলেন। আর চিৎকার করে স্লোগান দিয়েছিলেন, ‘ইনকিলাব জ়িন্দাবাদ’, ‘সাম্রাজ্যবাদ কা নাশ হো’। এই ঘটনার পর থেকেই ‘ইনকিলাব জ়িন্দাবাদ’ স্লোগানটি উপমহাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে পাকাপাকিভাবে অঙ্গীকৃত হয়ে গেল। অ্যাসেম্বলিতে সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। তাতেই বা ক্ষতি কী? তাঁরা গ্রেপ্তার হতেই তো চেয়েছিলেন। পিস্তল ছিল হাতে, কিন্তু পিস্তল তাঁরা নামিয়ে রেখেছিলেন।

মামলা শুরু হল। ততদিনে ভগৎ সিং পুরোদস্তুর বিপ্লবী বনে গেছেন। আর কে না জানে, কারাগারে বিপ্লবীর কাজ অনেক, আবার সময় কম। ভগৎ সিং-এর জেলখানার নোটবই-এর সম্পাদক চমন লাল লিখেছেন, ‘জেলে থাকাকালীন ভগৎ সিং-এর সামনে তিনটি লক্ষ্য ছিল: ১) বিচারের প্রক্রিয়াটিকে প্রচারের কাজে ব্যবহার করা, ২) জেলের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ, অনশন ধর্মঘট ইত্যদির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অমানবিক ও নৃশংস স্বরূপ উন্মোচিত করা, ৩) পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাপূর্ণ পড়াশোনার মাধ্যমে নিজেকে মতাদর্শগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে উন্নত করে তোলা।’

যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন এই অবশিষ্ট জীবনের এই লক্ষ্যই স্থির করেছিলেন ভগৎ সিং। তাঁর জেলখানার নোটবই-এ মরগ্যান, এঙ্গেলস, মার্কস, ট্রটস্কি, লেনিন, কাউটস্কি অথবা টমাস পেইন, বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্ধৃতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লেখযোগ্য টেনিসন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা। কিন্তু সবচেয়ে রোমাঞ্চকর বোধহয় সেই পৃষ্ঠাগুলো যেখানে অপরাধ ও শাস্তি বিষয়ে ভিক্তর হুগো, রবীন্দ্রনাথ ও দস্তয়েভস্কি-র উদ্ধৃতি পরপর লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, কারাবাসের সময় কারাগার ও শাস্তির নৈতিকতা নিয়ে কত গভীরভাবে তিনি ভেবেছেন। যেন কিছুই ঘটেনি, এই জীবনটা কিছু নয়, যেন জীবন আসলে আছে অন্য কোনওখানে।

ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার ঘোষণা মৃত্যুদণ্ড তাঁর একটি প্রতিজ্ঞাকেও বিচলিত করতে পারেনি। গ্রেপ্তারের পর সুখদেব যখন ভেঙে পড়েছে, তখন ভগৎ সিং তাকে লিখেছিলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে। আমি বিন্দুমাত্র দণ্ড হ্রাস বা মার্জনা আশা করি না। আমাদের জন্য কোনও মার্জনা থাকতে পারে না এবং তা করাও হবে না। তবুও আমি চাই আমাদের মুক্তির জন্য সমবেত এবং বিশ্বজোড়া দাবি উঠুক। সেই সঙ্গে এটাও চাই যে, সেই আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠবে, তখন যেন আমাদের ফাঁসি হয়।’

‘আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠবে’, তখনই ফাঁসি চেয়েছিলেন ভগৎ সিং, যাতে তার অভিঘাত তীব্রতম হয়। ভগৎ সিং মনে করতেন, বিপ্লবীর মৃত্যু ‘সুন্দর’, কেননা সে মৃত্যুও আসলে জীবনেরই লক্ষ্যের সঙ্গে একটি তানে বাঁধা। ‘শাহাদাত শাহাদত’ বলে কেউ তাঁকে খেপিয়ে তোলেনি। তিনি জানতেন, তাঁর মৃত্যুটা এখন ‘জরুরি’, তা মহৎ— কারণ ভারতবর্ষ সেই আগুনে পুড়ে-পুড়ে শুদ্ধ হবে বলে অপেক্ষা করছে।

মৃত্যুর মুহূর্তেও ভগৎ সিং খাঁটি বিপ্লবীর জীবনটাই বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর পর ব্রিটিশের খোঁড়া কবর থেকে তাঁর অবশিষ্ট হাড়গোড় খুঁজে বার করেছিল মানুষ, তারপর তারা আগুন জ্বেলেছিল নদীর তীরে।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook