নিজওয়া-র ছাগলের সুকে শুক্রবার ভোর থেকে হইচই পড়ে যায়। ওমানে শুক্র-শনিবার ছুটির দিন। ছাগলে, গরুতে, বাছুরে, ক্রেতা-বিক্রেতায়, ক্যামেরা হাতে শ্বেতাঙ্গ পর্যটকে মাখামাখি। এসব দেখার জন্য পাশে গ্যালারিও করা হয়েছে, তাতে বেশ কয়েকজন লোক গম্ভীর হয়ে বসে, কেউ চা খাচ্ছে। কিছু ওমানি ডানপিটে বাচ্চা দেখলাম গ্যালারির ছাদে উঠে পড়েছে কীভাবে। পা ঝুলিয়ে বসে রগড় দেখছে। এদিকে টিভি দেখার চল বিশেষ নেই, এসবেই উৎসাহ বেশি। কিছু জাপানিও তাদের সঙ্গেই বেয়ে-বেয়ে উঠে গেছে ছাদে। দূর থেকে তাক করে ছবি তুলছে জুম লেন্স দিয়ে। কাছে এসে সাধারণ লেন্স দিয়ে কেন অপেক্ষাকৃত সহজে সেই একই ছবি তুলছে না, বুঝলাম না।

জাপানিদের অবশ্য হাবভাবই আলাদা। মাস্কাট থেকে নিজওয়া পৌঁছতে হয় চুনাপাথরের সহস্র ঢেউয়ের মতো প্রাগৈতিহাসিক আল হাজার পর্বতশ্রেণির মধ্যে দিয়ে। জেবেল শামস আল হাজার পর্বতশ্রেণির তথা আরবের সর্বোচ্চ শিখর, নিজওয়া-র থেকে ঘণ্টাখানেক দূরে। তার পাশে অতলান্ত খাদ। যেখানে খাদ সবচেয়ে গভীর, সাহস করে একটু ঝুঁকলে সোজা কিলোমিটার দুয়েক নীচে ওয়াদি গুল-এর নদী উপত্যকা দেখা যায়, সেটি ভিউপয়েন্ট। আরবিতে ‘ওয়াদি’ মানে নদী উপত্যকা। এখানে কোনও স্থায়ী নদী নেই অবশ্য, সবই সাময়িক। এই ভয়াবহ খাদের একদম কিনারায় দেখি এক জাপানি ভদ্রলোক হাত-পা ছুড়ে বাঁদরের মতো শূন্যে লাফাচ্ছেন ছবি তোলার জন্য। ওদিকটায় রেলিংও নেই। সেই দেখেই গেছেন। পড়ে কেন যাচ্ছেন না, আশ্চর্য!

বাকি পৃথিবীটা পড়ে আছে লাফানোর জন্য, কিন্তু না, ঠিক ওখানেই লাফাতে হবে। জায়গাটা একটা পাথরের চ্যাটালো প্রান্তর, সেখানে খাঁজকাটা চুনাপাথরের মধ্যে-মধ্যে মার্বল পাথরের জ্যামিতিক শিরা-উপশিরা, একদিকে হঠাৎ সোজা নেমে যাওয়া এই খাদকে ওমানের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলা হয়, এতই গভীর। ওই জাপানি ভদ্রলোকের শ্বেতাঙ্গ বউ দেখলাম আতঙ্কে হিম হয়ে গেছেন। যত বেশি আতঙ্ক, ভদ্রলোকের পুলক এবং ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছেও ততই বেড়ে চলেছে, দেঁতো হাসিও চওড়া হতে-হতে কান ছুঁয়ে ফেলেছে। খাদের ধার থেকে চলে আসার পর খেয়াল করে দেখলাম, আর একবারও লাফালেন না। মানে, নিছক অভ্যাসে লাফাচ্ছিলেন, তা বলা যাবে না।

আরবের ভূখণ্ডে যে এত পাহাড়, কে জানত! রাতে রাজধানী মাস্কাটে যেদিন পৌঁছেছিলাম, অন্ধকারে আশপাশটা দেখতে পাইনি। সমৃদ্ধ এবং ঐতিহাসিক পাড়া মাত্রা-র উপকূল ছুঁয়ে যাওয়া প্রশস্ত কর্নিশের পাশের পাহাড়ে পর্তুগিজ কেল্লার নীচে পুরনো একটা ওমানি বাড়িকে ছোট্ট হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। সকালে ঘুম ভেঙে তার জানালা খুলে দেখি চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই উঠেছে সাদাকালো ন্যাড়া পাহাড়; গাছপালা নেই বটে, তবে হাত বাড়ালেই ধরা যায়। এরও একটা আশ্চর্য বিজাতীয় রূপ আছে। পরে কেল্লার ওপর থেকে মাস্কাটের যতদূর দেখা গেল, দেখলাম পুরোটাই ওরকম, পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে বসতি, আবার বসতির মধ্যে-মধ্যে পাহাড়। এই পাহাড় পেরিয়েই মরুভূমির উপকণ্ঠের মরুশহর নিজওয়া, ওমানের এককালের রাজধানী।

যাই হোক, নিজওয়া-র ছাগলের সুকে পৌঁছেছিলাম একটু দেরিতেই। ভোরে উঠতেও পারিনি। রাস্তায় রসুন চাষি আর তরমুজ বিক্রেতার হাঁকডাক শুনতে গিয়ে আরও খানিক দেরি হয়েছে। আরেক জায়গায় দেখি ছররা বন্দুক কেনাবেচা হচ্ছে, উচ্চস্বরে দরদাম চলছে, একজন গুলির বেল্টে কার্তুজ গুনে চলেছে নিবিষ্টমনে। সবাই খুবই নিবেদিত। সপ্তাহের সবচেয়ে জরুরি দিন, হাটবার। ছাগলের সুকে যখন পৌঁছলাম, সেখানে তাজ্জিম-মাজ্জিম চলছে।

বাজারটা একটা গোলাকৃতি ছাউনি-ঢাকা পরিসর, কেন্দ্রে গোল চাতাল আর তাকে ঘিরে দুটো বলয়। বাইরের বলয়ে স্থানীয় খদ্দেররা নিষ্ঠার সঙ্গে ছাগলের গুণগত মান বিচার করে চলেছেন। এই বাইরের বৃত্ত আর কেন্দ্রের চাতালের মধ্যে রিংয়ের মতো ঘোরানো রাস্তা; সেখানে ছাগলদের ব্যস্ত হয়ে র্যাম্পওয়াক করাচ্ছেন ওমানি চাষিরা। গলায় দড়িবাঁধা উদ্ভ্রান্ত ছাগলেরা ঠোক্কর খেতে-খেতে হাঁটছে পেছন-পেছন। জোরগলায় নিলাম চলছে। আমার সামনে মাটিতে থেবড়ে বসা বোরখা পরা মহিলা দেখলাম ভয়ানক চৌকস, প্রায় সব ছাগলকে টিপে-টিপে দেখে বাতিল করছেন। ইলিশমাছের কানকো দেখার মতো।

কেন্দ্রের চাতালভর্তি এদিকে আটকা পড়া বিদেশির দল; তাঁরা ভোরে পৌঁছে সবচেয়ে ভাল সিটগুলো দখল করে ফেলে এখন আতান্তরে পড়েছেন, কারণ উন্মত্ত ছাগল আর ক্ষিপ্ত চাষিদের এই ব্যূহ ভেদ করে বেরোনো সহজ নয়। এদিকে কাঁহাতক ছাগল দেখা যায়? আমার উলটোদিকেই এক গোমড়াগোছের লালমুখো সাহেব দেখলাম সব উৎসাহই যেন হারিয়ে ফেলেছেন, শিথিল হাত থেকে ক্যামেরা খসে পড়েছে, চোখেমুখে আনন্দ নেই। আরেক হৃষ্টপুষ্ট মেমসাহেব আবার ছাগলদের সঙ্গেই কোন অজ্ঞাত কারণে বৃত্ত ধরে প্রদক্ষিণ করা শুরু করেছেন। বিদেশিনিকে ছাগলদের সঙ্গে এভাবে একাত্ম হতে দেখে স্থানীয় ওমানিরা খানিক পুলকিত।

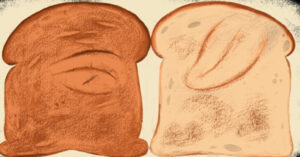

ছাগলে উৎসাহ হারানোর কোনও কারণই নেই। এত বিচিত্র ধরনের ছাগল হয় বিশ্বে, তাই জানতাম না। কয়েকটার বিশাল হুব্বা, গটগট করে এগিয়ে চলে। কোনওটা কিছুতেই যাবে না, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কচি বয়স, প্রাণের মায়া কাটাতে পারেনি। কারওর কান ভয়ানক লটপটে— তারা নাকি উঁচু জাতের; কেউ-কেউ আবার এতটাই লোমশ, বুঝে গেছে এই গরমের থেকে মোক্ষ একমাত্র নিজেদেরকে চট করে খাইয়ে দেওয়ায়। মরুভূমিতে সোয়েটার পরে থাকার জীবন কোন ছাগলে চায়? গোস্ত হওয়াই তো বেশি সমীচীন।

খাওয়ার পদ্ধতি অবশ্য শৌখিন, জীবনদান সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। শুয়া অর্থাত্ গ্রিল, সেই নামেরই জাতীয় পদ বেশ তরিবৎ করে বানানো হয়। কলাপাতায় মোড়া মাংস মাটির নীচে হালকা আঁচে দুই দিন পর্যন্ত রান্না করা হয়। বিভিন্ন মশলা ধাপে-ধাপে যোগ করা হয়। জাফরান-ভাতের ওপর ছড়িয়ে পরিবেশন করা হয়। ঠিক করে নামাতে পারলে স্বাদ অতুলনীয়।

মাত্রা-র কর্নিশের একপাশে বাইত-আল-লুবান রেস্তোরাঁয় সবসময়ে মহা ভিড়। তার ঝুলবারান্দায় বসে ইন্স্টা করার জন্য দলে-দলে সাহেব-মেম রিসেপশনে সমর্পিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। বুকিং করে না আসলে জায়গা পাওয়া কঠিন, সমর্পণ ছাড়া উপায় নেই। বারান্দার সামনেই প্রশস্ত প্রাকৃতিক বন্দর। তার একদিকে নোঙর করা ওমান সুলতানের বিপুল প্রমোদতরী ঢেউয়ের দোলায় হালকা-হালকা দুলছে। এই কর্নিশ— অর্থাৎ সমুদ্রতীরবর্তী প্রশস্ত রাস্তা— রেস্তোরাঁর সামনে থেকে শুরু হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভের মতো ঘুরে গেছে যতদূর দেখা যায়। শোনা গেছিল রেস্তোরাঁর শুয়া আর মান্ডি নাকি অসাধারণ। মান্ডি বিরিয়ানি গোছের বস্তু। খেয়ে দেখলাম সত্যিই রোমাঞ্চকর, বুঝলাম জীবনের অনেক অপূর্ব বিষয়ই এখনও জানা বাকি রয়ে গেছে।

এই বাইত-আল-লুবান’এর লুবান শব্দটির অর্থ গুগ্গুল বা ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স, ওমানের আরেক জাতীয় অবসেশন। গুগ্গুল একটি গাছের সুগন্ধী নির্যাস, আর এখানে সবেতেই দেওয়ার চল। জ্বালানো তো হয়ই, গুগ্গুলের জল দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনাও করা হয়। চুইংগামের মতো ওমানিরা গুগ্গুল চিবিয়েও থাকে। মাত্রা-র সুপ্রাচীন সুকের এক বাংলাদেশি দোকানে ভালবেসে চিবোতে দেওয়ায় মহা বিপাকে পড়লাম, কোথায় লুকিয়ে ফেলব বুঝে পাই না। মহা তিতকুটে, গেলাও কঠিন। ওমানের ধোফার অঞ্চলের এই গুগ্গুল নিয়েই বাইবেলের তিন অভিজ্ঞ বুড়ো ম্যাজাই যিশু ক্রিস্টকে জন্মাবার পর দেখতে গেছিলেন। সে যতই মহৎ বস্তু হোক, খুব প্রয়োজন না পড়লে না চিবোনোই ভাল, মন-টন পর্যন্ত তেতো হয়ে যায়। ভেবে দেখলাম, যিশু গুগ্গুল চিবোতেন বলে কোনও তথ্য আজ অবধি পাইনি। তবে এসব তুচ্ছ কথা তো আর বাইবেলে লিখবে না!

নিজওয়া-র সুক ঘিরে হাটবারের সকালে এই যে ভয়ানক কাহুটাল বাধবে, এতটা না বুঝলেও, আগের দিন আশিকভাই খানিকটা বলেছিলেন। এই বাজারটা বহুদিনের হলেও, বছর আষ্টেক হল পর্যটকদের কথা ভেবে বাকি শহরটার মতোই রক্ষণাবেক্ষণ বেড়েছে। বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন এলাকা নির্ধারিত। ছাগল যেখানে, সেখানে ছাগলই, খেজুরের সুকে খেজুর। ছাগলের মতো এই আরেক ব্যাপার নিয়ে দেখলাম সাংঘাতিক প্রকারভেদ। আমি জানতাম খেজুর মানে খেজুরই। কিন্তু তা একেবারেই নয়। খেজুর বহুবিচিত্র। দুশোরও বেশি ধরনের হয় নাকি। যাই হোক, বছর তিরিশ-বত্রিশের আশিকভাই ছোটখাটো স্মিতহাস্য মানুষ, মাথার একদিক থেকে চুল অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে ক্রমবর্ধমান চাঁদি ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা, বাড়ি চট্টগ্রামের কাছে। ওমান বাংলাদেশের মানুষে ভর্তি। ভারতীয়ও বহু, পাকিস্তানিও রয়েছে কিছু, তবে তুলনায় একটু কম চোখে পড়ল। আশিকভাইয়ের দোকানের মালিক সারা পৃথিবী ঘুরে অ্যান্টিকস নিয়ে জড়ো করেন বিক্রির জন্য, কিন্তু আশিকভাই ছাড়া নাকি কোথায় কী রয়েছে, কেউই জানে না। বাঙালি দেখে মহা খুশি হয়ে তিনি সমস্ত জিনিসের দু-তিন রিয়াল করে দাম কমিয়ে দিলেন। রিয়াল দামি মুদ্রা, দুই-তিনেই অনেকটা কমে যায়। সঙ্গে অনুতাপও করলেন, আমাদের চা খাওয়াতে পারছেন না, আর দাওয়াতও তো দেওয়া সম্ভব নয়। পাশের কফি মেশিনটাও নাকি চালাত যে কিনিয়ান, সে সদ্য পালিয়েছে; আফ্রিকানরা মহা কুঁড়ে, বছর দুয়েকের বেশি থাকতেই চায় না।

এর মধ্যেই এক ওমানি মহিলা কম টাকা দিয়ে চলে গেলেন। আশিকভাই পেছন-পেছন দৌড়ে গিয়েও আলখাল্লার ভিড়ে তাঁকে খুঁজে পেলেন না, ফিরে বললেন এদের এই এক অভ্যাস খারাপ, যেন বুঝতেই পারছে না কম দিচ্ছে। দূরে থাকা পেটের দায়েই। দেশে কাজের অবস্থা তো ভাল নয়। কার ভাল লাগে এখানে পড়ে থাকতে? আর বাংলাদেশের এমব্যাসি বিশেষ পোক্ত না হওয়ায় দেশের মানুষকে আগলে রাখার ক্ষমতাও নাকি নেই তাদের। ফলে যে যা টাকা দেয় নিতে হয়, না বলার খুঁটির জোর বাংলাদেশিদের নেই। দুশোর জায়গায় কাজ করে পান ৭০/৮০ রিয়াল, এদিক-ওদিক ধান্দা করলেও কোনওমতে ১০০, অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় সাকুল্যে একুশ কি বাইশ হাজার। কী থাকে তাতে, বাড়িতে টাকা পাঠানোর পর?

নিজওয়া থেকে ফিরে মাত্রা-র কর্নিশেও তারপর যতবারই হাঁটতে গেছি, প্রশস্ত কর্নিশের সমুদ্রছোঁয়া ফুটপাথে যে-সমস্ত বাংলাদেশি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটু জিরিয়ে নেন কাজের ফাঁকে, তাঁদের কথোপকথনে রোজগার, প্রতিদিনের দৈন্যের কথা ফিরে-ফিরে আসে। একজন ফোনে বলছেন শুনলাম, আট বছর পরিবারের জন্য গাধা হয়ে পড়ে আছি এখানে, আর ভাল লাগে না। আরেক দল কাজের শেষে হাওয়া খেতে বেরিয়ে বোনাস নিয়ে আশঙ্কায় ঢুকে পড়েছেন। কারা নাকি বোনাসে গাড়ি পায় বছর বছর। রাখে কোথায় এত গাড়ি? এজেন্টের দুই লাখ বাংলাদেশি টাকা মিটিয়ে, পরিবারকে দেখে, এঁদের নিজের জন্য কিছুই বাকি থাকে না। এরকম টুকরো ইচ্ছের গল্প রোজ সন্ধ্যার লোনা বাতাসের সঙ্গে ভেসে বেড়ায় কর্নিশের ধারে, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠে-নামে, তারপর ওমান উপকূলে আছড়ে পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো আর্দ্রতা হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

ওমানে মিষ্টি বলতে হালুয়া। সেও বিচিত্র ধরনের, তবে আমাদের হালুয়ার মতো দেখতে নয়, চটচটে কাদা-কাদা কাই-কাই একটা কী যেন, ওপরে বাদাম ছড়ানো। ওমানিরা মহা আনন্দের সঙ্গে খায় হালুয়া-কফি, দুটোই বেশ মিষ্টি, একসঙ্গে না খেলেও চলত। আমার মিষ্টি ভাল লাগলেও, এই হালুয়া দেখে প্রবল অশ্রদ্ধা জন্মানোয় বিশেষ খোঁজ নিইনি। নিজওয়া সুকে আশিকভাইয়ের অ্যান্টিকের দোকান থেকে একতলায় নেমে দেখি পাশে প্রসিদ্ধ হালুয়া বিক্রেতা আলসাইফির দোকান। এক বাক্স কিনে ওপরে গিয়ে আশিকভাইকে দিয়ে এলাম। তাতে তিনি এতটাই বিগলিত হয়ে পড়লেন, খানিক বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে। জীবনে আর কখনও দেখা না হলেও আশিকভাইয়ের হাসিটা থেকে যাবে মনের মধ্যে।

এইসব টুকরো পরিচয়, সৌহার্দ্য বিনিময়, এসবে ভালও যেমন লাগে, তেমন আক্ষেপ হয় ভেবে যে পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে। এই যে বাংলাদেশি একজনের সঙ্গে সামান্যই আলাপ হল, প্রীতির আদান-প্রদান হল, সামনাসামনি হল বলেই হল। ওদিকে সামাজিকমাধ্যমে দুই বাংলার মানুষ দেখি হাতে ছোরা নিয়ে বসে আছেন, বসিয়ে দেবেন সুযোগ পেলেই। দেখা হয় কাল্পনিক জগতের কৃত্রিম পরিবেশে, সেখানে শুধুই জমে ওঠা ক্ষোভ, একটা শব্দও হারায় না আজকাল; সনাতনীরা বুঝি আর অবশিষ্ট রইল না একটিও, অথবা বাঁধ দিয়ে আমাদের সমস্ত জল আটকে রেখেছে আহাম্মকেরা। মাস্কাটের পাড়ে অবশ্য সবাই সমান, সবাইকেই টাকা পাঠাতে হয় দেশে, উলেমা-পুরুত নেই, ওরাই আমরা, আমরা ওরাই।

ওমানে মহিলারা বোরখা বা আবায়া পরেন, আর পুরুষদের আলখাল্লা গোছের পোশাকও খানিকটা ওরকমই দেখতে, নাম দিশদাশা বা কান্দুরা, মাথায় সুতোর কাজ করা কুমা নামের বাহারি গোল টুপি, দিশদাশার সঙ্গে রং মিলিয়ে। এই টুপি নাকি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যখন ওমানিদের কিছুদিন রাজত্ব ছিল, তখন ওদিক থেকে আসে।

ভূতপূর্ব সুলতান কাবুস বিন সৈদ চাইতেন ওমানিরা জামাকাপড় চিরাচরিত ধাঁচেই পরুক। ওমানিরাও দেখলাম তা অক্ষরে-অক্ষরে মেনেই চলে। মানুষজন সুশ্রী। সবার জামাকাপড়ই দেখলাম ঝকঝক করছে পরিষ্কার, এমনকী প্রত্যেক ট্যাক্সি ড্রাইভারেরও পাট-পাট করে ইস্তিরি করা। আর সবাই মোটামুটি একই ধরনের টেলারিংয়ের পোশাক পরেন বলে আন্তর্জাতিক জামাকাপড়ের ব্র্যান্ড ওমানে প্রায় নেই বললেই চলে। সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা শহরে আজকাল আর কিছু না মিললেও, একই কিছু জামাকাপড়ের দোকান পাওয়া যাবেই। এখানে তা নেই। আলখাল্লায় আর কতই-বা বাহার করা সম্ভব? এখানে বেশি চলে সুগন্ধী আতর আর পারফিউমের দোকান, চারদিকে ভর্তি।

যাই হোক, সৌদি পাশে থাকায় সন্দেহ হয়েছিল, মানুষজন খানিকটা গোঁড়া হবেন বোধহয়। কিন্তু না। মহিলারা দিব্যি গাড়ি চালিয়ে বাজার যাচ্ছেন, মুখ ঢাকেন না বিশেষ, সেলফি তুলছেন, কাফেতে একা যাচ্ছেন, গভীর রাতে একা-একা হাঁটছেনও। খুব গোঁড়া লাগল না কাউকে। এরকম অবশ্য আগেও ভুল করেছি। যেমন আজেরবাইজান ইরানের পাশে হওয়ায় যেরকম ধরে নিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি গোঁড়ামি কোথায়? নারী-পুরুষের জামাকাপড়ের সে কী বাহার বাকু শহরে! যথেষ্ট উন্মুক্তও বটে, আর শহরটা দেখতেও প্যারিসের ধাঁচে। আরব ভূখণ্ডে আবার যোগাযোগে মূল অন্তরায় মাঝের বিপুল রব আল-খালি মরুভূমি। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গেলে খুব সমস্যা হওয়া উচিত নয়। খালি অর্থ কিন্তু সত্যিই খালি। বাংলা শব্দটির উৎপত্তিও বিবি থেকেই। এই মরুভূমি পারাপার মানুষের সাধ্য নয়, উত্তর মেরুর থেকেও দুর্গম, এক-একটা বালির ঢিপি নাকি হাজার ফুট উঁচুও হয়।

আরবের সব দেশই অবশ্য বদলাচ্ছে আজকাল। প্রতিপত্তির উৎস প্রায় সবারই পেট্রোলিয়াম। ব্যাটারির প্রকোপে তেলের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, সকলেই চাইছে দ্রুত পর্যটন আর ব্যবসার মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠতে। দুবাইয়ের মতো। গোঁড়ামির কেন্দ্র খোদ সৌদিতেও সেখানকার কুখ্যাত বকলমে শাসক সৌদ বংশীয় মহম্মদ বিন সালমান ইদানীং গানের জলসা বসিয়েছেন। সৌদি বা ওমানের উপার্জনের ৭০ শতাংশই আসে তেলের থেকে, দুবাইয়ের সেখানে মাত্র ১ শতাংশ। তেল চলে গেলেও দুবাইয়ের অসুবিধা নেই, বাকিদের পড়ে থাকবে খেজুর।

তেল যখন ছিল না, তখন ওমানের ভূখণ্ড নিয়ে অবশ্য বিস্তর মারপিট হয়েছে। তার মূল কারণ উপকূল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া বাণিজ্যপোত। পর্তুগিজ ঔপনিবেশিকেরা প্রথমেই বুঝে গিয়েছিল ভারত যাওয়ার রাস্তায় এই অঞ্চলের গুরুত্ব। ভাস্কো-দা-গামা কালিকট পৌঁছানোর এক দশক পরেই ডাকসাইটে যুদ্ধবাজ অ্যাফোন্সো দে আলবুকার্কি মাস্কাটসমেত ওমানের প্রায় সম্পূর্ণ উপকূল দখল করে ফেলেন। পর্তুগিজদের প্রায় দেড়শো বছরের রাজত্বের পর, কিছুদিন পারস্য আর তুর্কি অটোমানদের, এবং তারপর থেকে ইংরেজদের আধিপত্য শুরু হয়। ইংরেজদের অবশ্য সম্পূর্ণ রাজত্ব নয়, আমাদের দেশীয় রাজত্বগুলোর মতো। নামে সার্বভৌম, কিন্তু ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কথা না শুনে উপায় নেই। মধ্য বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই এলাকায় ব্রিটিশ ভারতের এতটাই প্রভাব ছিল, ভারতীয় রুপিই মুদ্রা হিসাবে চলত। সুলতান কাবুসের বাবা সুলতান তৈমুর পড়াশোনাও করেছিলেন আজমেরের মেয়ো কলেজে।

ওমানেরও পরিকল্পনা বাকিদের মতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মুক্তাঞ্চল তৈরি করার। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থানগত সুবিধে তো রয়েছেই, তবে এতগুলো বাণিজ্যকেন্দ্র দরকার আছে কি না সন্দেহ। কিছু সম্পূর্ণ নতুন শহর তৈরি করা চলছে ওমানে। আশঙ্কার বিষয়, এইসব করতে গিয়ে সুন্দর দেশটা আবার অবিকল দুবাইয়ের মতো কৃত্রিম না হয়ে যায়। দুবাই অসুন্দর বলছি না, তবে মজা করতে গেলে বালিয়ারিতে বেগে গাড়ি চালানো বা এরোপ্লেন থেকে ক্যাঙারুর বাচ্চার মতো প্যারাশুট-পরা কারওর পেটে বাঁধা হয়ে লাফানো ছাড়া ঠিক প্রাণের বহিঃপ্রকাশ হয় না। নিদেনপক্ষে গোপনে সোনা কিনে দুরুদুরু বুকে দেশে ঢুকতে হয়। নাহলে আর আনন্দ কোথায়! ওমান সেদিকে হয়তো যাবে না। আবার যাবেও হয়তো-বা। দেশ থেকে বেরোনোর সময়ে মুম্বইয়ের ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্টে স্ট্যাম্প লাগাতে-লাগাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওখানে কী আছে? আত্মীয়ের বাড়ি? শুধুমাত্র বেড়াতে শুনে অফিসার স্তম্ভিত হলেন, আরবে আবার বেআক্কেলের মতো বেড়াতে কে যায়? বালি তো রাজস্থানেও আছে। রোজগার করতে ছাড়া যায় নাকি ওসব জায়গায়! অথচ কত হাজার বছরের রেশমপথের ইতিহাস বহন করে এই অঞ্চল। আর সেটা চমকপ্রদ না লাগলেও, বালি তো আছেই, আবার আছে প্রাগিতিহাসের জীবাশ্মভর্তি বেআব্রু পর্বতশ্রেণিও। প্রাচীন সমুদ্রপৃষ্ঠের এত চমকপ্রদ প্রদর্শন নাকি পৃথিবীতে শুধু এখানেই।

চমকপ্রদ ওয়াদি শাব নদীখাতে খানিক হেঁটে তারপর দুপুরে খেতে গেছিলাম প্রাচীন সুর শহরে। সেখানে প্রাচীনকাল থেকে আরবি জাহাজ ধাউ তৈরির কারখানা। সেসব দেখে ফেরার পথে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমাদের ড্রাইভার ওমার বৈষয়িক মানুষ। বাড়ির জন্য জায়গা দেখা হয়ে গেছে, দুটি আছেই, হয়ে গেলেই তৃতীয় বাচ্চা নাকি অনিবার্য। বাড়ি হয়ে গেলে ওমার অবসরে বারান্দায় বসবে সন্ধ্যা নামার সময়। মাস্কাটে পৌঁছানোর আগে পাড়াটা দেখালও আমাদের, যেখানে জমি কিনবে। পাড়ার পেছনেই আল হাজার পর্বতশ্রেণির অমসৃণ খাঁজকাটা প্রান্তরেখাকে সিলুয়েট করে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, যেভাবে চব্বিশ কোটি বছর হয়ে এসেছে…

ছবি সৌজন্যে : লেখক