ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

১৯৫৫ সালে ‘শনিবারের চিঠি’-র পাতায় ‘নানা রঙের দিনগুলি’ লিখতে গিয়ে তিনের দশকের আড্ডার স্মৃতি তুলে এনেছিলেন পরিমল গোস্বামী। সে-আড্ডার কুশীলব সজনীকান্ত দাস, সুশীলকুমার দে থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কিংবা ‘নিতান্তই তরুণ যুবক’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব। স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবন্ত হয়েও কতটা সারগর্ভ ছিল সেই আড্ডা, তার নিদর্শন লেখাজুড়ে ছড়িয়ে আছে। এক জায়গায় পরিমল গোস্বামী প্রায় দৃশ্য রচনার ঢঙে লিখছেন—

‘অসুখবিলাসী প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের যে-কোনো তুচ্ছ অসুখের কথা নিয়ে কিরণের [রায়] সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধরে আলাপ চালাচ্ছেন।

এক পাশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী ইংল্যাণ্ডে একটি বিশেষ জাতীয় ফার্ন গাছ আছে কি না তা নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছেন। সামনে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন এক খণ্ড খোলা প’ড়ে আছে।’

সিনেমার দৃশ্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যথাযথ ‘প্রপ’ ব্যবহার যেমন জরুরি, এ-লেখায় ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’-এর উল্লেখটিও তেমনি। বস্তুত, সেকালে শিক্ষিত বাঙালির একটা অংশের কাছে অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকা। বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যেই নানা সূত্রে বাংলা পত্রপত্রিকায় উঠে আসতে থাকে ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’-এর নাম। শঙ্কর রায়চৌধুরী থেকে ঘনশ্যাম দাসের রোমাঞ্চকর অভিযানের গতিপথ এঁকে দেওয়ার নেপথ্যেও কি ছিল না এর পরোক্ষ ভূমিকা? ততদিনে অবশ্য বিশ্বজুড়েই নিজের জমি পাকাপোক্ত করে নিয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির এই অফিশিয়াল জার্নালটি।

গার্ডিনার গ্রিন হুবার্ড (১৮২২-১৮৯৭)। নামটি আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নয় বটে, তবে একটি সম্পর্কে এঁকে চেনা যেতে পারে। ইনি ছিলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল-এর শ্বশুর। মার্কিন এই আইনজ্ঞ ও উদ্যোগপতি ১৮৭৭ নাগাদ গড়ে তোলেন বেল টেলিফোন কোম্পানি। এর এগারো বছর পর তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয় আরেকটি উদ্যোগ— ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি। আর তার ঠিক ন-মাসের মাথায়, ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর শেষে প্রকাশিত হয় প্রথম ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’। সোসাইটি কর্তৃক সম্পাদিত হলেও, শুরুর কয়েক বছর সোসাইটির সভাপতি হিসাবে পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন হুবার্ড। তাঁর মৃত্যুর পর দায়িত্ব বর্তায় জামাতা গ্রাহাম বেল-এর উপরে।

কেন শুরু হল এই পত্রিকা? কেন স্থাপিত হয়েছিল সোসাইটি? কেনই-বা ভূগোলচর্চার এই গুরুভার কাঁধে তুলে নিলেন তিনি? প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই আট পৃষ্ঠা দীর্ঘ এক বয়ানে সবিনয়ে তা খোলসা করে দেন হুবার্ড সাহেব—

‘I am not a scientific man, nor can I lay claim to any special knowledge that would entitle me to be called a “ Geographer.” I owe the honor of my election as President of the National Geographic Society simply to the fact that I am one of those who desire to further the prosecution of geographic research. I possess only the same general interest in the subject of geography that should be felt by every educated man.’

এরপর ‘জিওগ্রাফি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ছুঁয়ে— হেরোডোটাস, টলেমি, এরাটোস্থেনেস কিংবা কলম্বাস-এর পথ পেরিয়ে— আমেরিকার মাটিতে ভূগোল-সংক্রান্ত গবেষণার তৎকালীন পরিস্থিতি ও নিজেদের কাজের পরিপ্রেক্ষিত সবিস্তার তুলে ধরেন। দ্বিধাহীন স্বরে বলেন—

‘The more we know, the greater we find is our ignorance.’

বাদামি একরঙা প্রচ্ছদ। চার ধারে সরু রুলের কালো ফ্রেমের মধ্যে লেখা পত্রিকার নাম। দৃশ্যত অনাকর্ষক। আটানব্বই পৃষ্ঠার এই প্রথম সংখ্যাটির দাম ছিল পঞ্চাশ সেন্ট। খুচরো কিছু মুদ্রণপ্রমাদ কিংবা ‘আপাতত ম্যাগাজিনটি অনিয়মিতভাবে বেরোবে’— এমন ঘোষণা থেকে মনে হয় একেবারে শুরুতে এর ভবিষ্যৎ নিয়ে ততটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা সুনিশ্চিত ছিলেন না কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এক দশকের মধ্যেই মাসিক পত্রিকা হিসাবে সযত্ন নিয়মিত প্রকাশে শুধু আমেরিকা নয়, তার বাইরেও নিজেদের কাজের ছাপ রাখতে থাকেন তাঁরা। প্রথম সংখ্যাটিতে ছাপা হয়নি কোনও ফোটোগ্রাফ; কিন্তু কালক্রমে ম্যাপ আর ফোটোগ্রাফই ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’-এর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

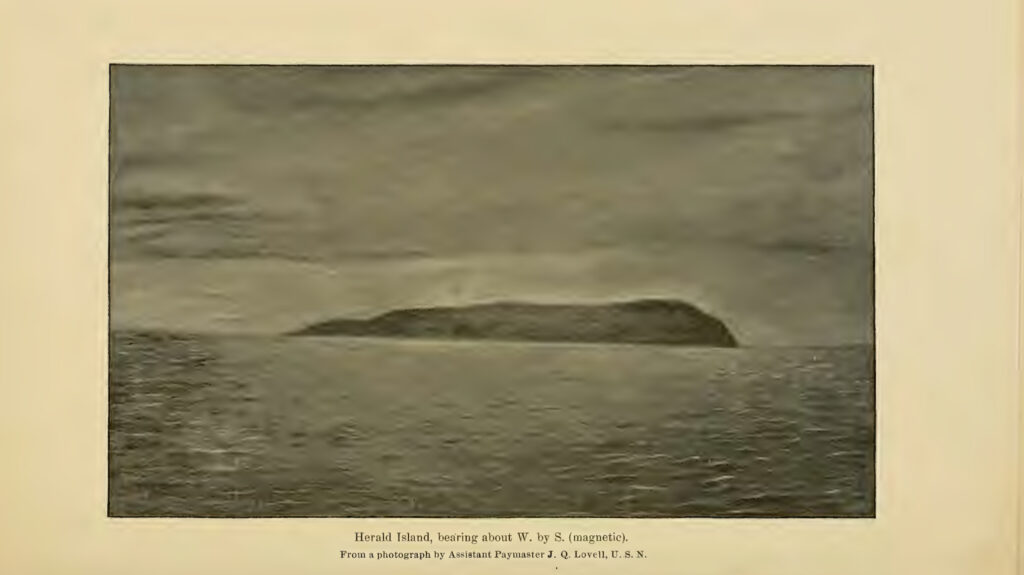

অলংকরণ কিংবা মানচিত্র স্থান পেলেও প্রথম কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ ছাপতে গড়িয়ে যায় কয়েকটি সংখ্যা। ১৮৯০ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় উত্তর মহাসাগরের হেরল্ড দ্বীপের সাদা-কালো ফোটোগ্রাফ। ফোটোটি তুলেছিলেন জে কিউ ল্যভেল। ভূগোল শুধু নয়, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ঘটনাবলি কিংবা পরিবেশ-সংক্রান্ত রচনা একে-একে জায়গা করে নিতে থাকে এই জার্নালের পাতায়। উঠে আসে অভিযানের হাতে-গরম অভিজ্ঞতাও। কেবল তথ্যবহুল শুকনো লেখার বদলে তার সঙ্গে চিত্তাকর্ষক ছবির সহাবস্থান একে পাঠকসমাজে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দশকেই ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’-এর প্রতিটি সংখ্যা অর্ধেকের বেশি ভরে উঠতে দেখা যায় ফোটোগ্রাফের তাৎপর্যপূর্ণ ও রুচিশীল ব্যবহারে। কখনও এক কলম ছবি, কখনও-বা পাতাজোড়া প্লেট— চোখের আরামের সমার্থক হয়ে ওঠে পত্রিকাটি। সময়ের দাবিতে ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় রঙিন ইমেজ। ১৯১৩ সালের জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বায়োলজিকাল সার্ভে-র প্রধান হেনরি ডব্লু হেনশ-র (১৮৫০-১৯৩০) তৈরি করা আমেরিকার পাখি-পরিচিতির প্রথম পর্ব— ‘Fifty Common Birds of Farm and Orchard’। এই লেখার সঙ্গে ছাপা হয় পঞ্চাশটি পাখির আলাদা আলাদা রঙিন অলংকরণ। এর দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় পরের মে মাসে। সেখানেও স্থান পায় মার্কিন পক্ষীবিদ ও শিল্পী লুইস আগাসিজ ফুয়ের্টেস-এর (১৮৭৪-১৯২৭) আঁকা অসামান্য চৌষট্টিটি পাখির ছবি। এর দু’মাস আগে, ১৯১৪-র মার্চ সংখ্যাতেই অবশ্য প্যালেস্তাইনের বাসিন্দাদের জীবনযাপন নিয়ে জন ডি হুইটিং-এর প্রবেশক রচনা ‘Village Life in the Holy Land’-এর সঙ্গে ছাপা হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বর্ণময় ফোটোগ্রাফ। সেসব ছবি তুলেছিলেন জেরুসালেমের আমেরিকান কলোনি ফোটোগ্রাফারের দল। এই বছরই জুলাইয়ে ছাপা হচ্ছে আরও উন্নত মানের রঙিন ফোটোগ্রাফ। বেলজিয়ামের ফুলের বাগানের সেই ছবির পরিচিতির শেষে লেখা থাকছে—

‘The picture makes one wonder which the more to admire—the beauty of the flowers or the power of the camera to interpret the luxuriant colors so faithfully.’

শুধু ফোটোগ্রাফ কিংবা মানচিত্রকে স্থান দেওয়াই নয়, তার যথাযথ বিন্যাস ও মুদ্রণের দিকটিতেও গুরুত্ব দিয়েছিল ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’। যত্নের ছাপ ছড়িয়ে থাকত পত্রিকাজুড়ে। ম্যাপ তৈরি কিংবা তার ভাঁজাই যেমন গুণমানের ছিল, তেমনই ছিল ছবির ছাপাইয়ের দিকটি। পাখি নিয়ে হেনশ-র পূর্বোক্ত লেখার দ্বিতীয় পর্বটির শুরুতে প্রদত্ত নোট থেকেই তাঁদের সচেতনতার দিকটি বুঝতে পারা যায়। শিল্পীকে তো বটেই, মুদ্রক ও খোদাইকরকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্পাদকের তরফে সেখানে লেখা হচ্ছে—

‘The 64 colored pictures of common birds of the United States, which illustrate the following article by Dr. Henshaw, were prepared especially for the National Geographic Magazine by the artist-naturalist, Louis Agassis Fuertes, and represent many months of work by him and by the engraver and printer.’

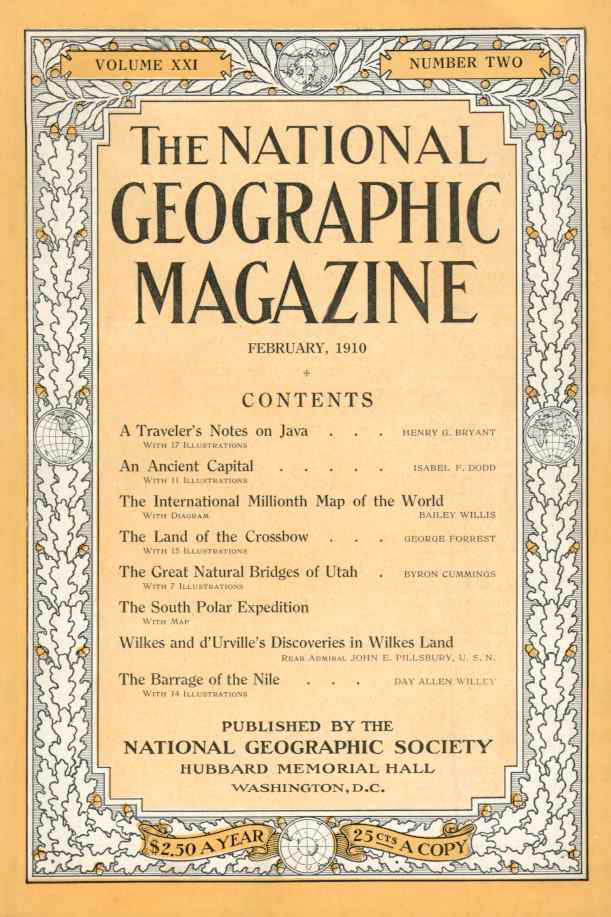

শুধু ভিতরের পাতায় নয়, প্রচ্ছদেও বার বার বদলেছে ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’। শুরুর দিকের বাদামি-রঙা মলাট বদলে যাচ্ছে ১৮৯৬ নাগাদ। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে আমদানি হচ্ছে ওক পাতার ফ্রেম আর ভুবনবিখ্যাত সেই আয়তাকার হলুদ রঙের বর্ডার। ১৯৫৯-এর জুলাই মাসে প্রথম ফোটোগ্রাফ ব্যবহৃত হচ্ছে প্রচ্ছদপটে। ওই বছরই ডিসেম্বরে পত্রিকার নাম থেকে চিরতরে বাদ চলে যাচ্ছে ‘Magazine’ শব্দটি। আরও মাস কয়েকের মধ্যে ‘The National Geographic’ হয়ে পড়ছে শুধুই ‘National Geographic’। এরও বছর কুড়ি পরে, ১৯৭৯ সালে মুছে যাচ্ছে ওক পাতার ফ্রেম। কাজের পরিধি যত বেড়েছে, অবয়বে যেন তত নির্ভার হতে চেয়েছে পত্রিকাটি। লোকমুখে ‘ন্যাট জিও’ হয়েছে, দৃশ্যতও আবিশ্ব হয়ে উঠেছে স্রেফ একটা উজ্জ্বল হলুদ উল্লম্ব ফ্রেম।

‘Increase and defuse geographic knowledge’ থেকে ‘Illuminate and protect the wonder of our world’— কালক্রমে বদলেছে ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’-এর কাজের উদ্দেশ্য। গত শতকের আটের দশকে পাঠকসংখ্যার শীর্ষে ওঠে এই পত্রিকা। নয়ের দশক থেকে জাপানি, স্প্যানিশ, হিব্রু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় একে-একে বেরোতে থাকে তার সংস্করণ। প্রায় এই সময় থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তির কড়া নাড়া, মানুষের পাঠাভ্যাসের পরিবর্তন আমাদের সামাজিক স্তরে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এসবের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পায়নি ‘ন্যাট জিও’-র মতো মহিরুহও। কখনও টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি ফক্স কিংবা ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, টেলিভিশন কি ওয়েব দুনিয়ার নানা দিকে সে ডানা বিস্তারও করেছে বটে; কিন্তু তার মুদ্রিত মাধ্যমটির পতন রোধ করতে পারেনি। স্থানীয় ভাষার সংস্করণগুলি ক্রমে বন্ধ হতে শুরু করে এই সহস্রাব্দের শুরুর দিক থেকে। শেষমেশ শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকার সমস্ত কর্মীদের ছাঁটাইয়ের রাস্তায় হাঁটে বর্তমান পরিচালন সংস্থা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পার্টনার্স। খবর ছড়িয়ে পড়ে, নিউজস্ট্যান্ড থেকে পত্রিকাটির বিক্রি নাকি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে।

‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’ পত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা কিছু থাকলেও, আশা বিশেষ নেই। এই ঘটনা হয়তো সময়েরই অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তা দিয়ে আবিশ্ব ছড়িয়ে থাকা ‘ন্যাট জিও’ গ্রাহকদের মন ভোলানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সম্ভব নয় এই পত্রিকার এতদিনের অবদানকে অস্বীকার করা। কী করে ভুলবে পাঠক শারবৎ গুলা-র কথা— পাকিস্তানে চলে আসা উদ্বাস্তু আফগান মেয়েটির সেই ধকধকে চোখের অভিঘাত! আজকের বাঙালি পাঠকের একাংশও তাই এ-সংবাদে কম মুষড়ে পড়েনি। দূর বিদেশে মুদ্রিত হয়েও বহু বাঙালির বইয়ের তাকে একদিন জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল সারিবদ্ধ মোহময় সব হলুদ স্পাইন। আর তাই, ‘গোঁসাইপুর সরগরম’-এর ইশকুলমাস্টারকে বগলদাবা করে রাখতে দেখি ‘মান্ধাতার আমলের পুরনো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’। ‘রবার্টসনের রুবি’-র ‘নাম-করা’ ফোটোগ্রাফার ভারতে আসেন ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা’-র জন্য ছবি তুলতে। শুধু ফেলুদার কাহিনি নয়, বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদা কিংবা সমরেশ মজুমদারের অর্জুনের মতো অনেক জনপ্রিয় চরিত্রের সঙ্গেই রোমাঞ্চের পরোক্ষ সূত্রে মিশে গিয়েছে ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’-এর নাম।

শুধু কি তা-ই? ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন’ আসলে ছিল এক কল্পলোকের উড়ান। সত্যিকারের জাদু-গালিচা। ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ‘চিকিৎসাশাস্ত্র যুগে যুগে’ বইয়ের ‘মুখবন্ধ’-য় ভারি চমৎকার ভঙ্গিতে অশোককুমার বাগচী যে-কথা বলেছিলেন—

‘আমার বাবা অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরী থেকে বহু সচিত্র পত্রিকা আমাকে এনে দিতেন। তার মধ্যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন আমাকে নেশার মত আকৃষ্ট করত। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম না, কিন্তু আমার মন ঐ পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলে যেত বহু দূর দেশের নগরে প্রান্তরে। সেই সমস্ত দেশের বিচিত্র মানুষ, পশুপক্ষী ও নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমি মোহিত হতাম। পত্রিকাটির অনুপ্রেরণাতেই আরম্ভ হয়েছিল আমার ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের নেশা।’

আজকের ইউটিউব-ঠাসা আর রিল-থরথর কৈশোরে মুদ্রিত মাধ্যমের এই বিস্ময় আর কতটুকুই-বা অবশিষ্ট থাকা সম্ভব? করুণ হলেও এই বাস্তবকে অস্বীকারের উপায় নেই।

চিত্র সৌজন্য : লেখক