সেবার রাশিয়া গেসলাম

জয়জিৎ লাহিড়ী (November 12, 2022)

জয়জিৎ লাহিড়ী (November 12, 2022)১.

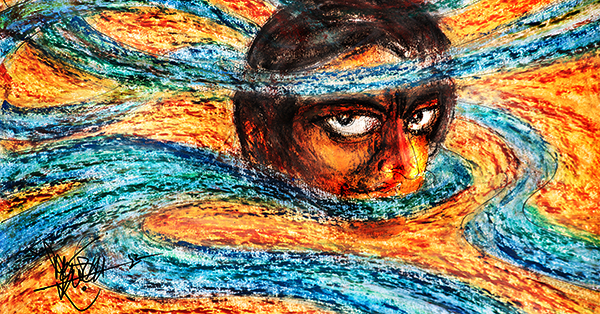

মহা আতান্তরে পড়া গেল ২০১৮-র জুন মাসে । এক বছর আগে থেকে সব পরিকল্পনা পাকা। রাশিয়ায় বিশ্বকাপ দেখতে যাব। বন্ধুমহলে জনাকয়েক ছদ্মবেশী বামপন্থী আছেন, যাঁরা একই টেবিলে বসে কার্ল মার্ক্স ও জ্যাক ড্যানিয়েলস চর্চা করেন। তাঁরাই তুলেছিলেন প্রস্তাবটা। বলশেভিক বিপ্লবের ১০০ বছর পর সমাজতন্ত্রের স্বাস্থ্য ও বিশ্ব-ফুটবলের হাল-হকিকত— দুটো একইসঙ্গে পরখ করা যাবে। প্রস্তাব পাশ হতে দেরি হয়নি। এরপর বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে বিমানের টিকিট, হোটেল বুকিং, ম্যাচের টিকিট, মায় আমার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য সেই সরকারি ছাড়পত্রও যখন হাতে এসে গেছে, ঠিক তখনই এল সুসংবাদটা। কন্যা ডাক্তারি পড়ার ডাক পেয়েছে। পন্ডিচেরির বিখ্যাত সরকারি প্রতিষ্ঠান। ২৪ জুনের যে-রাতে আমাদের মস্কোর উড়ান ধরার কথা, সেদিনই সকালে তাকে চেন্নাইয়ের প্লেন ধরতে হবে। গিন্নির মুখ গম্ভীর। মেয়ের ভবিষ্যৎ আর বন্ধুদের সঙ্গে খেলা দেখতে যাওয়া— এ-দুটোর মধ্যে একজন দায়িত্বশীল পিতার কোনটি বেছে নেবার কথা, সে-সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এদিকে আমারও তখন যাকে বলে ‘ডাই হ্যাজ বিন কাস্ট’— দান ফেলা হয়ে গেছে। প্রাণপনে গিন্নিকে বোঝালাম, এমতাবস্থায় একজন পতিব্রতা রমণীর কী কর্তব্য। তাঁর কি উচিত নয়, কন্যা এবং স্বামী উভয়ের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা? এ তো সবে কাউন্সেলিং পর্ব। সাতদিনের মধ্যেই তো ফিরে আসছি। এই সময়টুকু সামলে দাও লক্ষ্মীটি। গিন্নি আর কথা বাড়ালেন না বটে, তবে মনে পরিকল্পনা বোধহয় তখনই ছকে নিয়েছিলেন। ২৪ ভোর-সকালে মা-মেয়েকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে বাড়ি ফিরলাম। শেষ মুহূর্তের ব্যাগ গোছাতে-গোছাতে বিশ্বাস হল সত্যিই যাচ্ছি তাহলে! বাবা ইয়াগা, খুদে ইভান আর জাদুকরী ভাসিলিসার দেশে! মুরগির এক ঠ্যাং-এর ওপর ভর করে, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াল এক বিশাল ফুটবল। তারপর ঘুরতে লাগল বনবন করে।

রাশিয়া বিশ্বকাপে আমরা ২.

ফিফা বিশ্বকাপ প্রথম দেখেছিলাম ১৯৭৮-এ। বয়স তখন ১০। সাদা-কালো টিভিতে আর্জেন্টিনা আর হল্যান্ড। স্টেডিয়ামজুড়ে দর্শকরা কাগজের রিবন ওড়াচ্ছেন। কিছু এসে পড়ছে মাঠেও। খেলা কিন্তু থামছে না। তারই মধ্যে বল নিয়ে এঁকেবেঁকে বিপক্ষ রক্ষণের তলপেটে ঢুকে যাচ্ছেন এক দীর্ঘকেশী জাদুকর— মেরিও কেম্পেস। ৩-১’এ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। কেম্পেস একাই দুটো। পাশে ড্যানিয়েল প্যাসারেলা, তারান্তিনি, লিওপোল্ড ল্যুকে। সরীসৃপের মতো কীসব বিদ্যুৎগতি মুভমেন্ট! এমনও খেলা যায় ফুটবল! এত দ্রুত! এত নিখুঁত! এরপর ’৮২-র পাওলো রোসি, ’৮৬-র বেঁটে ভগবান, ’৯০-এর কৃষ্ণদেব মিল্লা, ’৯৪-এর রোমারিও, ’৯৮-এর জিনেদিন জিদান— প্রতিটি বিশ্বকাপ জন্ম দিয়েছে নতুন-নতুন তারকার। মধ্যরাতে অ্যালার্ম দিয়ে উঠেছি, আর চোখ কচলাতে-কচলাতে প্রতিজ্ঞা করেছি : ‘কোনও একদিন মাঠে গিয়ে ভদ্রলোকের টাইমে এই খেলা দেখব।’ তখন লা লিগা, প্রিমিয়ার লিগ টিভিতে দেখাত না, ফলে বিশ্ব ফুটবলের স্বাদ পেতে অপেক্ষা ছিল পুরো চার-চারটে বছরের।এদিকে আমাদের টিমটা শেষমেশ গিয়ে দাঁড়াল ওই ১১ জনেরই। অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মিশেল। জ্যেষ্ঠতম বোসদা ৭২, কনিষ্ঠতম দেবাদিত্য ৪৫। বাকিরা এর মধ্যিখানে। সকলেই যে কলকাতা থেকে যাচ্ছি, এমনটা না। উদয়ন আর দেবাদিত্য আসবে আমেরিকা থেকে। আমরা দিল্লি হয়ে মস্কো। কাজাখস্থানের এয়ারলাইন্সের নামটি চমৎকার— এয়ার আস্তানা। ‘আস্তানা’ শব্দটা কেমন ৮০০ বছর আগে মধ্য এশিয়া-র ঘোড়সওয়ার বাহিনীর পিঠে চেপে এদেশে ঢুকে দিব্যি আস্তানা পেতে নিয়েছে, ভাবলে অবাক হতে হয়! আমার টিকিট কেটেছে পুষ্পেন্দু , সে-ই আশ্বস্ত করল ডিনার ও ফ্রি পানীয় আছে— আন্তর্জাতিক উড়ানের নাকি এটাই দস্তুর। হবেও বা। আমার দৌড় সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া অবধি। সঙ্গীরা প্রায় সবাই ভূ-পর্যটক। গানের সুবাদে উপলের এক আন্টার্টিকা বাদে সব মহাদেশ ঘোরা হয়ে গেছে। যে-রেটে বরফ গলছে, তাতে সেখানেও স্টেজ বাঁধা হল বলে। উদয়ন পূর্ব ইউরোপ ঘুরে সরাসরি মস্কোয় ঢুকবে, আর বিশ্বকাপ শেষে চলে যাবে আইসল্যান্ড। এছাড়া বোসদা, প্রবালদা, পুষ্পেন্দু, বিবর্তক, সহদেবদা— প্রত্যেকেই ভ্রমণপাগল, ভূয়োদর্শী। এতগুলো অভিজ্ঞ লোকের মধ্যে থাকায় আমার মতো আনাড়ি যে উতরে যাবে, সে-ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। সমস্যা একটাই, কে কতটা ভ্রমণাভিজ্ঞ এবং বিদেশে কে কত সস্তায় কাজ সারতে পারেন, এ-ব্যাপারে এদের মধ্যে একটি অলিখিত প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছিল।

প্রথম টের পাওয়া গেল কলকাতা এয়ারপোর্টে। সবাই পরিচয়পত্র হিসেবে পাসপোর্ট দেখিয়ে ঢুকেছি। প্রবালদা ঢুকল সবার শেষে। মুখে বিজয়ীর হাসি। ‘কী, সবাই পাসপোর্ট দেখালি তো? আরে কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছি। দেশের মধ্যে পাসপোর্ট দেখাব কেন? প্যান কার্ড দেখিয়ে ঢুকলাম। সিকিউরিটি ব্যাটা বেগড়বাঁই করছিল, দিয়েছি এক ধমক।’ প্রথম রাউন্ডেই এক গোল খেয়ে বাকিরা একটু মুষড়ে পড়ল। এ-অবস্থা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

দিল্লির আন্তর্জাতিক টার্মিনালে পৌঁছে দেখি, মধ্যরাতেও বিশাল লাইন। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোচ্ছে আর ঘড়ি দেখছি। একটা সময়ের পর বোঝা গেল, এভাবে হবে না। সবাই সমস্বরে চিৎকার শুরু করলাম, ‘প্লিজ যানে দিজিয়ে, প্লেন মিস হো রহা হ্যায়।’ এ-চিৎকারে কাজ হল দেখলাম। আমাদের ক’জনকে লাইন ভেঙে এগিয়ে যেতে দিল অন্যরা। হইচই চেঁচামেচি আর প্রভূত টেনশনের মধ্যে চেক-ইন করে শুনি, গেট নম্বর ২১-এ যেতে হবে, যেটা নাকি অন্তত দেড় কিলোমিটার দূরে। প্লেন ছাড়তে তখন বোধহয় আর মিনিট দশেক দেরি। কেবিন লাগেজ পিঠে তুলে দৌড় শুরু করতে যাব, ঠিক তখনই সহদেবদা মিহি গলায় জানতে চাইল, ‘প্রবাল কোথায়?’ সত্যিই তো, প্রবালদাকে তো গেটের এপারে দেখিনি! দু-একজন ছুটে গেটের দিকে ফিরে গেল। মিনিট দুয়েক পর দেখি, বিধ্বস্ত প্রবালদাকে নিয়ে তারা ফিরছে। এবার সবাই মিলে দৌড় শুরু করলাম। দৌড়তে-দৌড়তেই শোনা গেল ঘটনাটা। সঙ্গিন মুহূর্তে পাসপোর্টটি ঠিক কোন পকেটে রেখেছে সেটা গুলিয়ে যাওয়াতেই এই কাণ্ড। দৌড়, দৌড়, দৌড়। আস্তানার গেটে যখন পৌঁছলাম, তখন তা বন্ধ হওয়ার তোড়জোড় চলছে। আমরা ক’জনই শেষ। সিটে বসে ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল আমার, আর ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত উড়ান শুরু করল বগাতীরদের দেশে।

৩.

সারারাত উড়ে এই বিমান কাল ভোর ছ’টায় নামবে কাজাখস্থানের শহর আস্তানায়। সেখান থেকে ঘণ্টাচারেকের আর একটি উড়ানে মস্কো। সামনে লম্বা জার্নি, বিশ্রাম আবশ্যক। ঠিক করলাম ডিনার আর কীসব ফ্রি-টি পাওয়া-টাওয়া যায়, তাই খেয়ে তাড়াতাড়ি একটা ঘুম লাগাব। বিমান-বালিকারা সব স্বর্ণকেশী, কৃষ্ণ-ভুরু। কয়েকজনের মুখে মঙ্গোলয়েড ছাপ স্পষ্ট। হবে নাই-বা কেন? চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লঙরা তো এইসব স্তেপভূমিতেই দাপিয়ে বেড়িয়েছেন।‘থ্রি হুইস্কি’— অর্ডার শুনে এয়ার হোস্টেসের কাজল-ভুরু ঈষৎ উঠে স্থির হয়ে গেল। বিজ্ঞজনেরা বলে দিয়েছিলেন, ‘যা নেওয়ার একবারেই নিয়ে নেবে, পরে অনেক সময় শেষ হয়ে যায়।’ এল তিনটে। অতি সাধারণ মানের, তবু বিনে পয়সার বলে কথা। দু’চুমুক দিতে-না-দিতেই খাদ্যের সুঘ্রাণে বিমানের অন্দর ম-ম করে উঠল। গন্ধে বুঝলাম মধ্য এশিয়ার শূল্যপক্ব পদ এগিয়ে আসছে। ফ্রি জিনিস যাতে লোকে বেশি টানতে না পারে, তাই জলদি-জলদি পেট ভরিয়ে দেবার মতলব।

এক স্বর্ণকেশী এগিয়ে এলেন। হাতে নামের তালিকা। সিট নম্বর মিলিয়ে আমার হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়ে সুমিষ্ট হেসে বললেন, ‘হিয়ার ইজ ইওর স্পেশাল ডিশ স্যার, উইশিং ইউ আ ভেরি হ্যাপি জার্নি।’ স্পেশাল ডিশ! বলে কী! ঘোড়ার মাংস-টাংস দিল না কি? এসব দিকে তো শুনেছি ওইগুলোই ডেলিকেসি। বুকভরা আশা-আশঙ্কা নিয়ে প্যাকেট খুললাম। দেখি একগাদা রাজমা-চাওল আর ফলফুলুরি আমার দিকে দাঁত বের করে তাকিয়ে আছে। কী ব্যাপার? না, টিকিট কাটার সময় পুষ্পেন্দু ভুল করে আমারটায় ‘জৈন মিল’-এ টিক মেরে দিয়েছে। বাকিরা মাংস চিবুতে-চিবুতে ‘আহা রে, কাবাবটা কী ভাল করেছে, নে না আমাদের থেকে একটু’— এইসব ত্যাঁদড়ামি শুরু করল। রাগের চোটে গাদাগুচ্ছের ফল চিবিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। পুষ্পেন্দুকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

৪.

মস্কো এয়ারপোর্টে যখন নামলাম, তখন ঝকঝকে সকাল। বিশ্বকাপের দৌলতে পর্যটকের কমতি নেই। বেশ কিছু ভলান্টিয়ার্স কিশোর-কিশোরীকে কমলা টি-শার্ট পরিয়ে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়েছে পুতিন সরকার। উদ্দেশ্য মহৎ। নানা দেশ থেকে আগত ফুটবল-পর্যটকদের তারা সাহায্য করবে। মুশকিল হল, এইসব খুদে ইভানদের ইংরেজি-জ্ঞান শূন্য। ফলে যতই বুদ্ধিমান হোক, আমাদের কোনও কাজে তারা এল না। পরের সাতদিনে দেখলাম, বেশির ভাগ রাশিয়ান ইংরেজির ‘ই’-ও জানে না এবং সেজন্য তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। যারা গাইডের কাজ করে, তারাই কেবল প্রয়োজনে শিখেছে।

ফুটবল উৎসবের সাজ এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল বহুদূর। প্রথমে ঘণ্টাখানেক মিনিবাসে করে ‘রেচনই ভোকজাল’ নামে এক মেট্রো স্টেশনে। এখানে কিছু রেচনকার্য করে নিলে হয়তো ভালই হত, কিন্তু ‘ভোকজাল’ নামটায় ভরসা পেলুম না। কোন জালে ফাঁসাবে কে জানে? তা ছাড়া হাতে সময় কম। সেখান থেকে ট্রেনে উঠে, মাঝপথে বদল করে, অবশেষে কিয়েভস্কায়া মেট্রো স্টেশন। এর গায়েই আমাদের হোটেল। রেলিং দেওয়া চওড়া কাঠের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। এক-একটা তলা প্রায় দু’তলার উচ্চতা। দেখে মনে হল নির্ঘাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক। রিসেপশনের মধ্যবয়স্কা পৃথুলা রুশিনী ততটাই ইংরেজি জানেন, যতটা রাশিয়ান আমাদের জানা আছে। গুগল ট্রানস্লেটর অ্যাপটির চরম পরীক্ষা হয়ে গেল। শরীর তখন আর চলছে না। ঘণ্টাখানেক রগড়ারগড়ির পর অবশেষে ঘর। বড়সড়, ছিমছাম ডাবল বেড। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি, পিছনেই সাবার্বান রেলওয়ের প্রান্তিক স্টেশন। স্টেশনের ওপরেই হোটেল। আমার রুমমেট সহদেবদা নিয়মিত দুনিয়া-ভ্রমণ করে থাকেন। চটপট হ্যান্ডব্যাগ থেকে চোখের ঠুলি, কানের প্লাগ ইত্যাদি বার করে পরে ফেললেন। নিদ্রার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা। আমার অবশ্য ওসব কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। বিছানায় পড়তেই ঘুম।

৫.

রাশিয়ার ১২টি শহরের ১৩খানা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ চলছে। আমরা দেখতে এসেছি দুটোমাত্র ম্যাচ। সে-দুটোই আবার মস্কোয়— লুঝিনিকি আর স্পার্টাক। দুই ম্যাচের মধ্যবর্তী সময়ে সেন্ট পিটার্সবার্গ ভ্রমণের পরিকল্পনা করা আছে। সময় কম, ঠাসা শিডিউল। বিকেল নাগাদ, বাকিরা তখনও গড়াচ্ছে, ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, পুষ্পেন্দু আর বিবর্তক বারমুডা পরে গুটি গুটি সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। কী ব্যাপার? না, রেড স্কোয়ার দেখতে যাবে। আমাদের প্রি-বুক্ড কনডাক্টেড ট্যুরের মধ্যে রেড স্কোয়ার আর ক্রেমলিন ধরাই ছিল, কিন্তু ওই যে শুরুতে ছদ্মবেশী কাদের কথা বলেছিলাম না? পবিত্রভূমিতে পা দিয়ে তারা আর দেরি করতে চায়নি। আমিও ওদের সঙ্গ ধরলাম, আর পড়ন্ত বিকেলে প্রথমবার মুখোমুখি হলাম মস্কো শহরের। রাশিয়া দেশটা আয়তনে বৃহৎ হবার জন্যে কি না জানি না, এরা কোনও কিছুরই সাইজে কার্পণ্য করেনি। রাজপথ অস্বাভাবিক চওড়া, বাড়িগুলোকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বললেই সঙ্গত হয়, আর তেমনি সব বিশাল-বিশাল ধাতব ভাস্কর্য রাস্তার শোভাবর্ধন করছে।রেড স্কোয়ারকে প্রথম দর্শনে আহামরি লাগল না। পাথরে বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বরের একপাশে সেন্ট বেসিলস চার্চ— রাশিয়ার আধ্যাত্মিক মননভূমি। চার্চের এক-একটি মিনার এক-এক রঙের এবং বিভিন্ন আকৃতির। স্থাপত্যের কিছুই বুঝি না, কিন্তু এক নজরে খুব দৃষ্টিনন্দন লাগল না, যদিও পর্যটকদের কাছে এটিই রাশিয়ার আইকন। শীতকালে পুরো চত্বর বরফে ঢাকা পড়লে রেড স্কোয়ারের বুকে নাকি স্কেটিং চলে! পাশেই ক্রেমলিন, যার নীচে মহামতি লেনিনের মরদেহ রক্ষিত। লেনিনকে দেখতে ঢোকা হল দু’দিন পর। বিশ্বকাপের ভরা বাজারেও দেখলাম তিনি ভালই দর্শক টানছেন। দীর্ঘ লাইন পড়েছে, আর কে নেই সে-লাইনে? চিনা, কোরিয়ান, সাদা চামড়া, মায় বাঙালি পর্যন্ত। লেনিনের ঘরে কথা বলা বারণ। পুরো ঘরটিতে শীতল নৈঃশব্দ্য। উদয়ন ফিসিফিসিয়ে কী একটা বলতেই রক্ষীরা তর্জনী উঁচিয়ে তেড়ে এল। ধনতান্ত্রিক বিচ্যুতি তারা ঠিকই চিনতে পেরেছে। কোট-প্যান্ট-বুট পরিহিত দেহটি কাচের বাক্সে শায়িত। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁর ছায়া যতই দীর্ঘ হোক, বলশেভিক বিপ্লবের ১০০ বছর পর লেনিনকে দেখে মনে হল মানুষটি নিজে খুব দীর্ঘদেহী ছিলেন না।

৬.

মস্কোর রাস্তাঘাটে কখনওই ঠাসা ভিড় নেই। দেখে বোঝাই যাবে না, এ-শহরে ফিফা বিশ্বকাপের মতো এমন মেগা-ইভেন্ট চলছে। ফুটবল বলতে নানা ভাষা, নানা রং, নানা পোশোকের যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার ছবি ভেসে ওঠে, সেটার খোঁজ পেতে যেতে হবে নিকোলাস্কায়া স্ট্রিটে। মস্কোর হৃৎপিণ্ড রেড স্কোয়ার থেকে যে ক’টি রাস্তা শহরের বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে গেছে, তার মধ্যে অন্যতম এই বর্ণিল স্বপ্ন-সড়ক। গাড়ি চলে না। দু’পাশে আলোকজ্জ্বল বিপণি ও পানশালার সারি। বিয়ার পাবগুলি অনেকেই রাস্তায় টেবিল পেতেছে। মাথায় শেড, ছোট-ছোট পটে গাছ, আর ঝুলন্ত আলোর বল দিয়ে সুসজ্জিত। রাস্তার মাঝ-বরাবর সারিবদ্ধ বসার বেঞ্চ। কেউ ম্যাজিক দেখাচ্ছে, কোথাও গিটার নিয়ে গান, কেউ দেখাচ্ছে ফুটবলের জাগলারি। রণ-পায়ে চড়ে হেঁটে চলে গেল ক’জন। একটি স্প্যানিশ মেয়েকে দেখলাম গলায় ময়াল সাপ জড়িয়ে ঘুরছে। বিভিন্ন দেশের জার্সি আর পতাকা গায়ে নিয়ে সে-পথে হাঁটছেন পৃথিবীর ৩২টি দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। ভারতের তেরঙ্গা গায়ে জড়িয়ে সেই জনস্রোতে পা মেলালাম আমরাও। বিশ্বকাপে চান্স পাইনি তো কী? ফুটবল প্রেমে কারওর থেকে কম যাই না। এই তেরঙ্গা আমরা পরে ব্রেজিল-সার্বিয়া ম্যাচের দিন গ্যালারিতে উড়িয়েছিলাম। কলকাতার এক দৈনিকে তা ছবিও হয়েছে। নিকোলাস্কায়া স্ট্রিটে সময় শেষ হয় না। শেষ হয় না স্ফূর্তির বহমান শোভাযাত্রা।ম্যাচের কথা যখন উঠলই তখন চুপি চুপি বলেই রাখি, ব্রেজিল-সার্বিয়ার মতো এমন হতচ্ছাড়া ম্যাচ জীবনে খুব কম দেখেছি। বসেছিলাম গোলপোস্টের ঠিক পিছনে। কমদামের টিকিটের যা দস্তুর, মাঠের মাত্র একটা দিকই ভাল করে দেখা যায়। কিন্তু লোয়ার টিয়ারের এইসব সিটের অন্য মূল্য আছে। একদম কাছে বসার জন্য আসল মাঠের ফিল পাওয়া যায়। প্লেয়ারদের কথাবার্তা তো আছেই, একবার নেমারের শট এসে পড়ল আমাদেরই কাছে। সে বল হাতে নিয়ে জীবন ধন্য করল চন্দন, সঙ্গে আমরাও। বিবিধ দেশের সাচ্চা ফুটবলপ্রেমীরা, যাদের রেস্ত-র জোর কম, তাদের পাওয়া যাবে গ্যালারির এইসব জায়গাতেই। খেলায় কিন্তু বিরক্তির একশেষ হল। বিপক্ষ প্লেয়ারের ছায়া গায়ে লাগলেই বাবারে-মারে করে মাটি নিচ্ছে নেমার। বারংবার সেই চিৎকার আর নাটক দেখতে দেখতে অসহ্য লাগছিল। এতদূর থেকে, এত কষ্ট করে এই দেখতে এসেছি না কি? বাঁচোয়া একটাই, বাডওয়াইজার-বালিকারা পিঠে ট্যাঙ্কি বেঁধে গ্যালারিতে বিয়ার ফেরি করছিল। তাই খেয়ে কোনওক্রমে মেজাজ ধরে রাখা গেল।

দ্বিতীয় খেলাটা নক-আউট স্টেজের— রাশিয়া বনাম স্পেন। এ-ম্যাচকেও ম্যাচের কারণে মনে রাখার কারণ নেই। তবে সেদিনটা মস্কোয় সাজ-সাজ রব। স্টেডিয়াম তো ভরভরন্ত বটেই, সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তাঘাট, মেট্রো স্টেশন, সবেতেই ঠাসাঠাসি ভিড়। গায়ে জাতীয় পতাকা জড়িয়ে রাশি-রাশি রুশ সেদিন যুদ্ধে চলেছে। তাদের মুখে ঘন-ঘন রণ-হুংকার উঠছে— ‘রসিয়া, রসিয়া।’ তালব্য ‘শ’ নয়, রাশিয়ানরা তাদের দেশের নাম দন্ত্য ‘স’ দিয়েই উচ্চারণ করে। গ্যালারিতে পাশে পেয়ে গেলাম নরওয়ের যুবক ওলসেন-কে। সে নিজের দেশ থেকে মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে এবং শিক্ষান্তে এদেশেই থেকে যাওয়া তার ইচ্ছা। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে আলাপ চলছিল। আমরা ‘ইন্ডিয়ান’ শুনে তার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল— ‘দেন হুইচ তিম ইউ সাপোর্ত?’ ন্যায্য প্রশ্ন। তোমার দেশ যখন মাঠে নেই, তখন তুমি কাকে সাপোর্ট করতে এসেছ? এ-প্রশ্নের জন্যে তৈরি না থাকলেও, উত্তর তৈরি ছিল। বুক চিতিয়ে বললুম, ‘উই সাপোর্ট ফুটবল।’ উত্তরটা তার বোধগম্য হল না। ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে সে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইল, ‘আই সাপোর্ত রসিয়া, হুইচ তিম ইউ সাপোর্ত?’ এবারও আমার উত্তর তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। চিন্তিত মুখে পকেট থেকে একটা ডিব্বা বার করে ঢাকনা খুলল ওলসেন। দেখি গাঁজা বা ভাঙ জাতীয় কিছুর পাতা ঠাসা আছে। বাড়িয়ে বলল, ‘প্লিজ হ্যাভ।’ বুঝতে পারলুম আমার উত্তর শুনে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সে। গাঁজাখোর না হলে কয়েক হাজার মাইল ঠেঙিয়ে কেউ অন্য টিমের খেলা দেখতে আসে?

সেই সন্ধ্যায় ভিড়ে ঠাসা স্পার্টাক স্টেডিয়ামের মুড হল— হয় তুমি রাশিয়ার সাপোর্টার, নয় তুমি শত্রু। লাল পোশাক পরা শত্রুদের একটা বড় দল অবশ্য আমাদের আশেপাশেই ছিল। প্রাণোচ্ছল স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে আমাদের গায়ের রঙে অনেকটা মিল। ঝগড়া, মারামারি নেই, তবে এদিক-ওদিক থেকে রাশিয়ান ব্যঙ্গোক্তি উড়ে আসছিল হামেশাই। পরে পরেই হো-হো করে হাসি। স্টেডিয়ামজুড়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা, দুলছে জনতা, আর মুহুর্মুহু সেই রণ-হুংকার ‘রসিয়া, রসিয়া।’ কানে তালা ধরে যাওয়ার জোগাড়। এই শব্দব্রহ্মের চাপে পড়ে কি না জানি না, অদ্ভুত বাজে খেলল ইনিয়েস্তারা। টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতে নিল রাশিয়া। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে গ্যাঁজাখোর ওলসেন আনন্দে আমাকে তিনবার জাপ্টে ধরেছে।

ভক্তগণ মাতোয়ারা ফেরার পথে বলাবলি করছিলাম, এসব পুতিনের কারসাজি। জাতীয় আবেগ চাগিয়ে তোলার জন্যে ফিফার সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করেছেন নিশ্চয়ই। নইলে স্পেনের মতো টিম এত খারাপ খেলে কী করে? ভ্লাদিমির পুতিনকে ওদেশের জনগণ ভক্তি কতটা করে জানি না, তবে ভয় যে করে— তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কনডাক্টেড ট্যুরে ক্রেমলিন দেখাচ্ছিলেন আমাদের মাঝবয়সি ইংলিশ-স্পিকিং মহিলা গাইড। আচমকা মাথার ওপর হেলিকপ্টার ওড়ার ফটফট শব্দ শুনে থেমে গেলেন। তারপর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসে সুরে জানালেন, ‘মিস্টার পুটিন ইজ গোয়িং টু হিজ অফিস।’ সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান চপারে করে অফিস যান— এই তথ্যের থেকেও বেশি বিস্মিত করেছিল মহিলার ভয়ার্ত শরীরী ভাষা। বর্তমানে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে পুতিন-ফোবিয়া আলাদা মাত্রা পেয়েছে।

যাই হোক, সেদিন ম্যাচ দেখে ফেরার পথে মেট্রো স্টেশনের ভিতর একটা মজার কাণ্ড হল। এমনিতে মস্কোর মেট্রোর বিস্তার ও সাজসজ্জা চোখধাঁধানো। প্রায় ১০০ বছর আগের যন্ত্রপাতি আর দৈহিক শ্রম দিয়ে, মাটির এত গভীরে যে এরকম সুসংবদ্ধ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট গড়ে তোলা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। স্টেশনগুলো শ্বেতপাথরের ভাস্কর্য, দূর্মূল্য ছবি, আর বিশালাকায় ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে সাজানো। একসঙ্গে ছ-আটখানা এস্কালেটর মাটির নীচ থেকে খাড়াই উঠে গেছে অন্তত তিনতলা উচ্চতায়। সে-রাতে সেইসব স্টেশন আর এস্কালেটরে ঠাসাঠাসি ভিড়। স্প্যানিশ যুদ্ধ জয় করে ঘরে ফিরছে রুশরা। চারিদিকে উত্তেজিত আর উজ্জ্বল মুখের সারি। এমনই এক এস্কালেটরে উঠতে-উঠতে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল উদয়ন। তারপর মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘রসিয়া, রসিয়া।’ বোধহয় সকাল থেকে এই বাক্যবন্ধ শুনতে-শুনতে অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। রুশরা মনে হল এরকম একজন চিয়ারলিডারের অপেক্ষাতেই ছিল। মুহূর্তে বদলে গেল পরিবেশ। সেই পাতালসিঁড়ি আর তার অভ্যন্তর থেকে সহস্র কণ্ঠ তাল মেলাল তাতে। রসিয়ার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে আমরা মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভিড়ে মিশে গেলাম। বোঝা গেল হুজুগ ব্যাপারটা মোটেই বাঙালিদের একচেটে নয়।

৭.

আগেই বলেছি, দুই ম্যাচের মধ্যবর্তী তিনটে দিন আমরা কাটিয়েছিলাম রাশিয়ার কালচারাল ক্যাপিটাল সেন্ট পিটার্সবার্গে। বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত এই শহর, প্রকৃত অর্থে আদি রাশিয়ার রাজধানী এবং জারদের কর্মক্ষেত্র। ১৯১৭-র পর বলশেভিকরা রাজধানী মস্কোয় স্থানান্তরিত করে। এখান থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে রাশিয়ার প্রথম জনপদ নভোগরদ। মস্কো যদি তার বিশালত্বে অভিভূত করে, পিটার্সবার্গ তাহলে সৌন্দর্যে। মস্কো যদি মনে সম্ভ্রম জাগায়, তবে পিটার্সবার্গ আপনাকে তার প্রেমে পড়তে বাধ্য করবে। শহরের মধ্য দিয়ে নেভা নদী বয়ে গেছে। তার ওপর ছোট-বড় ৪২টা সেতু শহরটাকে জুড়ে রেখেছে। উত্তর ইউরোপের শেষ বড় শহর পিটার্সবার্গের রাস্তায় উত্তর মেরুর হিমেল হাওয়া হামেশাই হামলা চালায়। নেভার নীল জলের ধারে মস্কোর মতো প্রাসাদের সারি এখানেও। কিন্তু এ-শহরের উচ্চতা কিছু কম। সবুজ দিয়ে সাজানো অজস্র বাগান, নীল জল আর অনবদ্য স্থাপত্যের মিশেল সেন্ট পিটার্সবার্গকে অপরূপ করে তুলেছে। আগেই বলেছি আমার দেখার দৌড় অতি অল্প, কিন্তু সঙ্গের বিশ্বভ্রমণকারীরাও একবাক্যে স্বীকার করে নিল, এত সুন্দর শহর তারা আগে দেখেনি।শুধু সৌন্দর্য নয়, এখানকার হার্মিটেজ মিউজিয়াম পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। ডাচ, ফিনিশ, জার্মান, স্প্যানিশ, ড্যানিশ-সহ— ইউরোপের নানা দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ অকল্পনীয় শিল্পভাণ্ডার ধারণ করে আছে এই মিউজিয়াম, আয়তনে যা প্যারিসের ল্যুভ-এর থেকেও বড়। একদিনে সব দেখা অসম্ভব, বোঝা তো দূরস্থান। আমাদের সুন্দরী গাইড ওলগা কিছু বাছা মণিমাণিক্য দেখিয়ে দিল। তার মধ্যে ভুবন-বিখ্যাত মোনালিসা-র ছবির প্রথম খসড়া ছবিটি আর মাইকেলেঞ্জেলোর অরিজিনাল ভাস্কর্য মনে রাখার মতো। একটি হল-এ, কয়েকশো বছরে ঘোড়ায় টানা গাড়ির বিবর্তন পর পর সংরক্ষিত। এছাড়া বিভিন্ন ইউরোপীয়ান রাজাদের জার ও জারিনা-কে দেওয়া স্বর্ণ-উপহার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। হিরে গয়নার কথা ছেড়েই দিলাম, ডেনমার্কের রাজার দেওয়া সলিড সোনায় তৈরি তুষার-শার্দূলগুলির এক-একটির ওজন অন্তত কয়েক কেজি।

ঘণ্টা তিন-চার ধরে হার্মিটেজের অনবদ্য ঐশ্বর্য দেখে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন মাথা ভোঁ-ভোঁ আর পেট চুঁই-চুঁই। ওলগাকে বলা ছিল লাঞ্চে ‘স্ট্রোগানভ’ খাব, সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ ভদকা। সে আমাদের এক চমৎকার রেস্তোরাঁয় নিয়ে হাজির করল। জায়গাটি নাকি আগে ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। ভূষা বদলালেও, অঙ্গসজ্জায় আস্তাবলের রেশটি তারা দারুণ রেখে দিয়েছে। মেনুকার্ডের দাম দেখেই চন্দন চট করে উঠে সামনের দোকান থেকে ঘুরে এল। স্ট্রোগানভ খাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে চন্দনের কিনে আনা ভদকা-মেশানো জল। কাজটি গর্হিত সন্দেহ নেই। ধরা পড়লে বেইজ্জতির একশেষ। কিন্তু রুবল বাঁচাতে এর থেকেও খারাপ কাজ গতকাল হয়েছে। নভোগরদ দেখে ফেরবার পথে একটি দোকানে খেতে ঢুকেছিলাম। পানীয় জল নাকি বিশ্বের সব শহরেই কিনে খেতে হয়! এ-দোকানটিও ব্যতিক্রম নয়। খাবার পর অন্য টেবিল থেকে হাত মুছতে-মুছতে সহদেবদা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী, সবাই জলের দাম দিয়েছ তো?’ ইতিবাচক উত্তর শোনার পর মুচকি হেসে, ‘আমায় দিতে হয়নি। আসলে বিদেশে বেড়ানোর কিছু টেকনিক আছে, যেগুলো জানলে অনেক পয়সা সেভ করা যায়।’ জানা গেল, খাওয়ার জলে পয়সা লাগে বটে, কিন্তু গরম জলে লাগে না। বাচ্চাদের জন্যে গরম জলে স্পেশাল ছাড়। আবার বরফ চাইলেও ফ্রি। সহদেবদা তাই গরম জল নিয়ে, তাতে বরফ ঢেলে খেয়েছে। বাকি ভূ-পর্যটকদের মুখ ঝুলে গেল।

আজ স্ট্রোগানভের সঙ্গে কিছু পানীয় সহদেবদাকেও নিতে হয়েছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চন্দন হালকা চালে জিজ্ঞেস করল, ‘ভদকায় কত খসল, দাদা?’ তারপর দাম শুনে আঁতকে উঠে, ‘অ্যাঁ, বলেন কী? এ তো দিন-দুপুরে পকেটমারি হল!’

‘কেন তোমাদের পয়সা লাগেনি?’

কোটের পকেট থেকে পানীয়র খালি বোতলটি ট্র্যাশ ক্যানে ছুঁড়ে দিয়ে চন্দন চোখ টিপল, ‘নাঃ, ফ্রি।’ সহদেবদার মুখ দেখে মনে হল, একটা ধারালো ছুরি কেউ হৃৎপিণ্ডে আমূল বসিয়ে দিয়েছে। এরপর বাকি ট্যুরে তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর।

৮.

এইসব তুমুল হট্টগোল আর ঘোরাফেরার মধ্যে গিন্নির হোয়াটসঅ্যাপ-বাহিত বার্তা এসে জানাল, কাউন্সেলিং-এর বেড়া টপকে কন্যার অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। এবার তাকে হোস্টেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। গিন্নি আর পেরে উঠছেন না। আমি যেন দিল্লি থেকে কলকাতা না গিয়ে চেন্নাইয়ের ফ্লাইট ধরি, কারণ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার একটা সীমা আছে।বার্তাটি বহুবর্ণরঞ্জিত। এর মধ্যে আনন্দ আর ভৎর্সনা দুই-ই আছে। কিন্তু এ-দুটি ছাপিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সাদা ফ্রক-পরা, দুটি বেণি ঝোলানো আমাদের একমাত্র সন্তানের অসহায় মুখ। যে এতদিন অবধি মায়ের কোল আর বাবার স্নেহ-ছায়ার বাইরে কোনওদিন থাকেনি। তাকে এবার বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় থেকে বার করে, হোস্টেল-ভরা অচেনা সহপাঠীদের মাঝখানে, অজানা এক শহরে রেখে আসতে হবে।

সেই আসন্ন এবং অসহ্য বিদায়-সম্ভাবনাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতি যাত্রা শুরু হল— মস্কো থেকে পণ্ডিচেরি। দিল্লি থেকে চেন্নাই পৌঁছে সেখান থেকে গাড়িভাড়া করে যখন পণ্ডিচেরির গেস্ট-হাউসে পৌঁছোলাম, তখন মধ্যরাত। কন্যা আমার একচোখে হাসি, একচোখে জল আর বুকভরা অভিমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আগামীকাল কলেজে তার প্রথমদিন। অপদার্থ বাবাটা যে অন্তত আগের দিন এসে পৌঁছেছে, এতেই সে খুশি।

এর দু’দিন পর, হোস্টেলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দিয়ে, মেয়েকে কঠিন বিদায় জানিয়ে আমি আর গিন্নি যখন কলকাতাগামী বিমানে চেপে বসলাম, তখন দুজনেই অশ্রুধারায় ভাসছি। বুঝতে পারছি, নতুন এক জীবন শুধু যে মেয়েরই শুরু হল তা নয়, শুরু হল আমাদেরও। আগামীদিনে ঝগড়াঝাঁটির সমস্ত বোঝাপড়া নিজেদেরই করে নিতে হবে। বেণি দুলিয়ে কোনও মিষ্টি রেফারি আর মধ্যিখানে এসে দাঁড়াবে না।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook