আচ্ছা, আপনি কীসে ভয় পান? ভূত-টূত? ইলিশপ্রেমী শাকচুন্নি, বা পৈতেধারী ব্রহ্মদৈত্য? বিলিতি জিনিসে কাঁপুনি আসে? ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউলফ, জম্বি? না কি আপনি এইসব অলীক বিষয়ের কথা শুনলেই ছোঃ ছোঃ করেন? ভয় অন্য কোথাও পান? দো-পেয়ে মানুষদেরই মাঝে মাঝে বিভীষিকাময় মনে হয়? আপনি জ্যামিতিক কোনও আকৃতিকে দেখে ভয় পাবেন বলে মনে হয়? আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত বা সমকোণী ত্রিভুজ?

হাসলেন না কি? জুঞ্জি ইতো হাসেননি। ‘উজুমাকি’ মাঙ্গা লেখার (এবং আঁকার) আগে উনি জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলেন। প্রথম দিকের খসড়াতে তিনি ভেবেছিলেন এমন একটা বাড়ির কথা বলবেন, যেটা সময়ের সাথে-সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। তার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক আকৃতির বাড়ি, যা হবে সুদীর্ঘ, আর যার ভেতরকার স্থাপত্য হবে জটিল আর অদ্ভুত। তার সাথে তিনি খুঁজছিলেন একটা সিম্বল বা প্রতীক, যেটার মাধ্যমে সেই বাড়ির আর তার বাসিন্দাদের অস্বাভাবিকতা প্রকাশ করতে পারবেন।

একদিন, একটা মশার কয়েল দেখে ইতোর মনে হল, আমাদের চারপাশে, প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পরিবেশে প্যাঁচালো (জাপানি ভাষায় ‘উজুমাকি’) জিনিসের আধিক্য রয়েছে। এই যেমন ধরুন শামুকের খোলস, বা গুটিয়ে থাকা কেন্নো; আবার অন্যদিকে দেখা যায়, ড্রেনের স্রোতে নোংরা জলের ঘূর্ণি বা আইসক্রিম কোন-এর মাথায় প্যাঁচালো ক্রিমের বাহার। আমাদের শরীরেই তো গুটিকতক প্যাঁচালো জিনিস রয়েছে। কানের ককলিয়া নালি থেকে একেবারে ডি.এন.এ স্ট্র্যান্ড পর্যন্ত, স্পাইরাল থেকে আমাদের রেহাই নেই। যদি বিজ্ঞানের দিকে যাওয়া যায়, সেখানেও গোল্ডেন রেশিওর কথা চলে আসে, যা প্রাকৃতিক দুনিয়াতে প্রায়ই দেখা যায়। জাপানিদের ক্ষেত্রে এই প্যাঁচের কালচারাল গভীরতা হয়তো একটু বেশি। সুশি, মোরিগুচি পিকল (moriguchi pickle), যেনমাই ফার্ন (zenmai fern), প্রভৃতি খাবারের আকৃতি সব স্পাইরালের মতো। তার উপর সর্পিলাকৃতি টাইফুনের কাছেও জাপানিদের বিধ্বস্ত হতে হয় হামেশাই।

তবু বেশির ভাগ সময়েই আমরা এই আকৃতিকে তেমন খেয়াল করে দেখি না, তার রহস্যময়তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাই জুঞ্জি ইতো ঠিক করলেন, তাঁর গল্পে এই স্পাইরাল আকৃতিকেই ব্যবহার করবেন। প্যাঁচকেই বানাবেন আতঙ্কের প্রতীক। আর, এই আকৃতি শুধু একটা বাড়িতেই না, দেখা যাবে গোটা একটা মফস্সলে।

ব্যাপারটা একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে গেল, জানি। প্যাঁচে আবার অত কীসের ভয়, মশাই! জিলিপির স্পাইরাল দেখে তো আমরা কখনও শিউরে উঠব না। কিন্তু জুঞ্জি ইতোর প্রতিভাটা সেইখানেই। জীবনের অতিসাধারণ বা নগণ্য কিছুকে নিয়ে তিনি ভয় দেখাতে পারদর্শী।

আচ্ছা, মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে, চলুন কয়েকটা প্রাথমিক জিনিস ঝালিয়ে নিই। মানে, মাঙ্গার ফান্ডাটা কী এবং জুঞ্জি ইতোই বা কে, সেটা নিয়ে দুটো-একটা কথা বলে নিই।

মাঞ্জা নহে, মাঙ্গা

গোদা বাংলায়, জাপানি কমিক্সকে বলা হয় মাঙ্গা (manga)। জাপানের মাঙ্গার সাথে আমাদের বাংলা কমিক্সের মিল অনেকটা। দুই ক্ষেত্রেই বেশির ভাগ কাজে ছাপার মূল্য আর প্রোডাকশনের সময় কম রাখার জন্য সাদা-কালো আঁকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেই আঁকার জন্য মূলত ব্যবহৃত হয় কালি আর কলম (নিব)। দুই ক্ষেত্রেই কমিক্সগুলো ধারাবাহিক হিসাবে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর দুই ক্ষেত্রেই, একজনই আঁকা আর লেখার কাজ করে থাকেন, যাদের ওয়ান-ম্যান-আর্মি বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

এখানে প্রধান পার্থক্য একটাই। আমাদের দেশে, সাহিত্যচর্চার সময় কমিক্স নিয়ে কথা বলতে বললে সবার হেঁচকি ওঠে, দুজনের বেশি বাঙালি কমিক আর্টিস্টদের নাম জানতে চাইলে অনেকে মাথা চুলকোয়। কিন্তু জাপানে মাঙ্গা-সংস্কৃতি অনেক দৃঢ়। ওদের সাহিত্য নিয়ে কথা বলার সময় মাঙ্গাকে বাদ দেওয়ার কথা ওরা ভাবতেই পারবে না। ওসামু তেজুকা, কেন্তারো মিউরা, নাওকি উরাসাওয়া, ইনিও আসানো প্রমুখের কাজ সেখানে সকলের কাছে সমাদৃত আর আলোচ্য বিষয়।

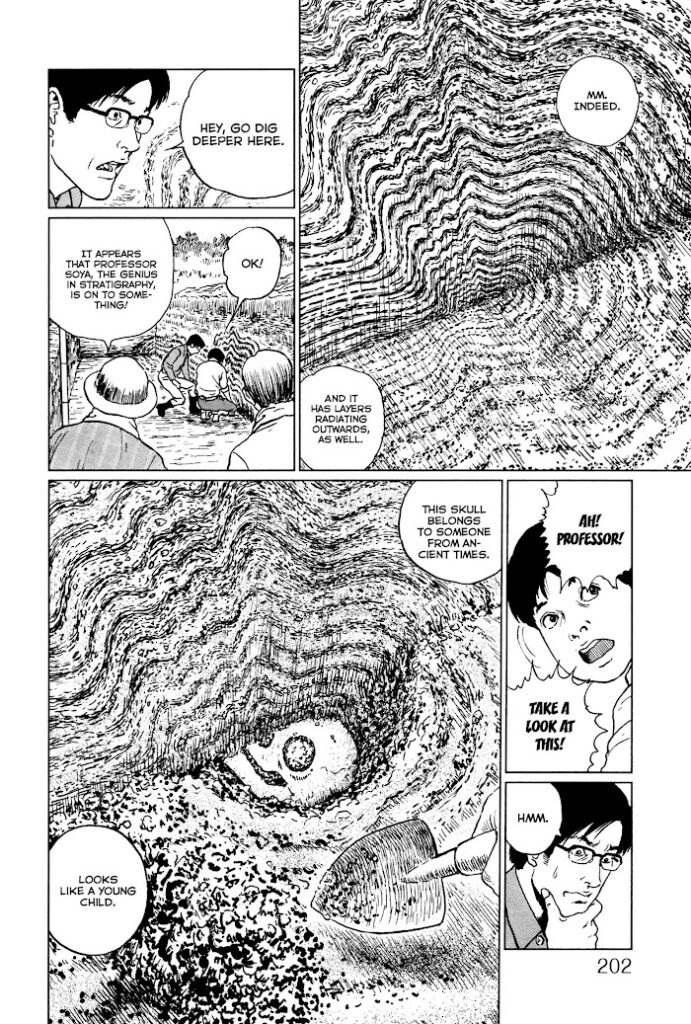

আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, জাপানি মাঙ্গা আসলে পড়তে হয় উল্টোদিক থেকে, ঠিক জাপানি স্ক্রিপ্টের মতো। অর্থাৎ, আমাদের বাংলা বইয়ের শেষ পাতা যেখানে, জাপানি ভাষায় লেখা বইয়ে সেটা হয় প্রথম পাতা। আর কমিক্স পড়ার সময় শুরু করতে হয় ডান দিকের সর্বোচ্চ প্যানেল থেকে, তারপর সরে যেতে হয় বাঁ’দিকে। এমনি কমিক্স যেভাবে পড়ি, সেটার ঠিক উলটো আর কি! উদাহরণস্বরূপ, নীচে একটা পাতা তুলে দিলাম।

এটা পড়তে হলে, শুরু করবেন ডান দিকের উপরের প্যানেলটা থেকে। তারপর বাঁ’দিকের উপরের প্যানেল থেকে নীচে, ইত্যাদি। যাদের একদমই এইভাবে পড়ার অভ্যেস নেই, এক-দু’পাতা পড়ার পর তাদেরও খুব একটা অসুবিধে হবে না।

ইতো শ্রী জুঞ্জি কথা

‘I want to create things that aren’t of this world.’

জুঞ্জি ইতোর জন্ম ১৯৬৩ সালে, জাপানের গিফু প্রিফেকচারে। ছোটবেলায় খুব ভিতু ছিলেন। যে পুরনো বাড়িতে থাকতেন, সেখানে বাথরুমটা ছিল একটা টানেলের অন্য প্রান্তে। রাতে টয়লেট করতে যাওয়ার সময়, সেই অন্ধকার টানেল পার হওয়া ছোট্ট জুঞ্জির কাছে ছিল একটা বিভীষিকা। আবার, আশ্চর্য রকম ভাবে, তিনি হরর মাঙ্গার পোকা ছিলেন। দিদিদের ম্যাগাজিন থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাজুও উমেজু, শিনিচি কোগা আর হিনো হিদেশির মতো মাঙ্গাকাদের ভুতুড়ে মাঙ্গা পড়তেন, আর সেই ছোট থেকেই কাঁচা অপটু হাতে ভয়ের জিনিস আঁকার চেষ্টা চালাতেন। ভয় পেতে ভালবাসতেন, কিন্তু আরও ভালবাসতেন অন্যদের ভয় পাওয়াতে।

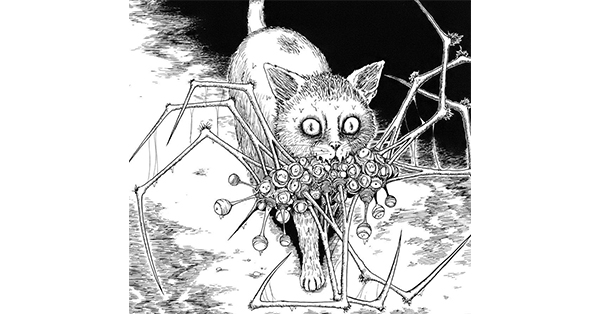

নিত্যনতুন ভাবে ভয় দেখানোর ইচ্ছেটা ফুটে উঠেছে ওঁর কমিক্সগুলোয়। যেটা সব থেকে বেশি দেখা যায় সেটা হল সেনসুয়ালিটি, বীভৎসতা আর অবাস্তবের অদ্ভুত মেলবন্ধন। ইতর অলীক আর অপার্থিব আর্ট দেখে অস্বস্তির সীমা থাকে না। সেই আর্ট দেখে অনেক সময় গা গুলিয়ে ওঠে, কিন্তু তবু দর্শক হিসাবে চোখ সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা যেন আমরা হারিয়ে ফেলি।

বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু উপরের ছবিদুটো ইতোর অন্য আঁকা ছবিগুলোর থেকে অনেক বেশি ভদ্রসভ্য। তিনি যখন বডি-হরর এলিমেন্ট নিয়ে কাঁটাছেড়া করেন (যা তার প্রায় সব গল্পেই হয়ে থাকে), তখন পাতার পর পাতা শুধু দুঃস্বপ্নের চিত্রলিপি দেখতে পাওয়া যায়, যা সহজে ভোলবার নয়। ইতোর আঁকার সব গুণ খুঁজে পাওয়া যায় উজুমাকি মাঙ্গাতে। সেই বডি হরর থেকে কসমিক হরর, সব কিছুকে নিয়ে তিনি যেন এক সুদীর্ঘ এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে গেছেন।

উজুমাকি ও উইয়ার্ড ফিকশন

উইয়ার্ড ফিকশনের জন্ম এইচ. পি. লাভক্রাফটের আগে, কিন্তু জঁর-টাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তিনিই। উইয়ার্ড ফিকশনের সংজ্ঞা দেওয়া একটু কঠিন, কিন্তু এটা বলা যায়, এই ঘরানার কাজে ফ্যান্টাসি, কল্পবিজ্ঞান আর হরর প্রায়ই মিলেমিশে যায়। তথাকথিত ভয়ের এলিমেন্ট আর মন্সটার, যেমন ভ্যাম্পায়ার কি ভূত— এদের গতানুগতিক অরিজিন আর রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে লেখা গল্প, উপন্যাস, ইত্যাদি সবই উইয়ার্ড ফিকশনের মধ্যে পড়বে। এই গল্পে দেখতে পাওয়া রাক্ষস-খোক্কসরা অনেক সময় মহাজাগতিক কিছু হয়— ভিনগ্রহী চলমান দুঃস্বপ্ন— যাদের সম্পূর্ণভাবে বোঝা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। লাভক্রাফটের মতে, উইয়ার্ড ফিকশনে, ‘A certain atmosphere of breathless and unexplainable dread of outer, unknown forces must be present.’

লাভক্রাফটের বলা এই ত্রাসের গা-ছমছমে পরিবেশ কিন্তু ‘উজুমাকি’তে প্রথম থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। কোনও এক অশুভ শক্তি যেন কুরোজু-চো নামক মফস্সলে ভর করেছে। ঘাসের প্রতিটা ফলকে, আকাশে মেঘের আকৃতিতে, ড্রেনের জলে, শুধু একটা আকৃতিই বার বার দেখা যায়। সেই স্পাইরাল।

মাঙ্গার প্রথম পাতাটা একবার দেখুন।

এই ফ্রেমেই কিন্তু মাঙ্গার প্রেক্ষাপট সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়ে গেছে। গল্পের নায়িকা, কিরি গোশিমা, একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে তার মফস্সলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, পাহাড় যেখানে এসে সমুদ্রে মিশেছে, তার মাঝখানে গড়ে উঠেছে এই কুরোজু-চো নামক টাউন। দূরে একটা লাইটহাউস ছায়াবৎ প্রেতের মতো শহরটাকে পাহারা দিচ্ছে। আকাশটা থমথমে, যেন এক্ষুনি ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামবে।

আরেকটু মন দিয়ে দেখলে এই প্যানেলেই জুঞ্জি ইতোর সেই অভিশপ্ত আকৃতিকে দেখা যায়। প্রথমে নায়িকার পায়ের কাছে সেই ঘাসের ঝোপগুলো দেখুন। অসংখ্য লতাপাতা আর ঘাসের মাঝে অনেক ঘাসের ফলকের মাথাগুলো প্যাঁচানো। তবে এটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জাপানের পাহাড়ি আর জোলো এলাকায় যেনমাই নামের এক ধরনের রয়াল ফার্ন দেখা যায়, যেটার মাথা ওইভাবে প্যাঁচানো। কিন্তু আকাশের মেঘগুলোতেও যে সেই একইরকম প্যাঁচ দেখা যাচ্ছে। জুঞ্জি ইতো ভিনসেন্ট ভ্যান গখের সেই ‘স্টারি নাইট’-এর স্টাইল ব্যবহার করছেন। কিন্তু যেখানে ‘স্টারি নাইট’ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, এখানে ইতোর ছবিতে কালো কালির আঁচড়গুলো বিষণ্ণতা আর অন্ধকারের প্রতীক। গা-ছমছম আরও মজবুত হয়েছে, কারণ ছবিতে নায়িকা (কিরি গোশিমা) ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখানে কুরোজু-চো পুরো জনমানবহীন, যেন কিরি গোশিমা ছাড়া আর কেউ শহরটায় থাকে না। এই ছবিতেই রয়েছে সেই ‘unexplainable dread’, যেটা উইয়ার্ড ফিকশনে থাকা আবশ্যক।

প্রথম পাতায় পুরো মাঙ্গাটার টোন স্থাপন করার পর, ইতো প্যানেলের পর প্যানেল এঁকে চলেন অলীক, গা-ঘিনঘিনে কিন্তু সুন্দর সব ছবি। ঠিক একটা ধারাবাহিক গল্প নয়, বরং অনেকগুলো ছোট-ছোট গল্পের সংকলন (শেষের কয়েকটি বাদ দিয়ে)। প্রতিটা গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে কুরোজু-চো টাউন আর সেই স্পাইরাল আকৃতি। গল্পের নায়ক শুইচি সাইতোর মতে, ‘Spirals… this town is contaminated with spirals.’

এই স্পাইরালের অতিমারীর মাঝে মানুষগুলোও কেমন বদলে যাচ্ছে। প্রথম গল্পেই দেখা যায় শুইচির বাবা ধীরে-ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্য ভুলে, কাজে কামাই দিয়ে, তিনি খালি প্যাঁচালো ডিজাইন থাকা জিনিসপত্র (সে শামুকের খোলস হোক কি কিমোনো) জোগাড় করে চলেছেন। শেষে তাঁর অস্বাভাবিকতা এতটাই বেড়ে যায় যে, তিনি, স্পাইরাল আকৃতির খাবার না থাকলে খেতে পারেন না, বাথটবের জলে ঘূর্ণি তৈরি না করে চান করেন না, ইত্যাদি। পরিবর্তনটা প্রথমে মানসিক হলেও, শুইচির বাবার মধ্যে শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে, যেন তাঁর দেহটাও প্যাঁচালো একটা আকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। পাগলামির চূড়ান্তে গিয়ে তিনি চোখের মণিদুটো আলাদা-আলাদা ভাবে পাক খাওয়ান, নইলে নিজের জিভ বার করে গুটিয়ে নিয়ে স্পাইরাল তৈরির চেষ্টায় থাকেন। অবশেষে নিজের শরীরকে ভেঙেচুরে, প্যাঁচের পর প্যাঁচ খাইয়ে একটা টবের মধ্যে ঢোকাতে গিয়ে শুইচির বাবা বীভৎস ভাবে মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর পরেও তাঁর স্পাইরাল থেকে অব্যাহতি নেই। ওঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় চুল্লির ধোঁয়াও প্যাঁচ খেতে-খেতে বেরিয়ে এসে, সারা আকাশ ঢেকে ফেলে। ব্যাপারগুলো শুনতে কিছুটা হাস্যকর ঠিকই, আবার কনসেপ্টের দিক থেকে অযৌক্তিক তো অবশ্যই, কিন্তু ইতোর আর্টের জন্য পুরো ব্যাপারটা আমাদের কাছে ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

শুইচির বাবার দেহের মধ্যে দেখতে পাওয়া অলীক শারীরিক পরিবর্তনগুলো পরের গল্পে আরও বেশি করে এবং আরও বীভৎসরূপে দেখা যাবে। মানুষের চারিত্রিক গুণাবলির (আর দোষের) সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই স্পাইরালের অশুভ শক্তি তাদের দেহে ভয়ঙ্কর এবং ঘৃণ্য পরিবর্তন আনতে থাকবে। তাই আলোচনাটা সেইদিকেই ঘোরানো যাক।

বডি হরর

যদিও উজুমাকি নিঃসন্দেহে একটা উইয়ার্ড ফিকশন ঘরানার গল্প, এর মধ্যে আরও দু’রকম চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। একদিকে রয়েছে কসমিক হরর, যেটার কথা পরে বলা যাবে। অন্যদিকে, প্রথম চ্যাপটার থেকেই যেটা দেখা যায়, সেটা হল বডি হরর।

কিন্তু বডি হরর কী?

সাধারণত এই ঘরানার কাজে অতিপ্রাকৃত শারীরিক বিকৃতির মাধ্যমে ভয় দেখানো হয়। মানে মানবদেহের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন দেখানো হয়, যেগুলো দেখলে গা শিরশির করে ওঠে, চোখ সরিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। তথাকথিত ভয়ের গল্পে আতঙ্কের উৎপত্তি হয় আমাদের বহির্ভূত কোনও এলিমেন্ট থেকে। মানে ভূতের গল্পে ভয়টা আসে খড়িকাঠ থেকে লটকে থাকা বা বটগাছে বসে থাকে তেনাদের থেকে। থ্রিলারে ভয় আসে খুনে সিরিয়াল কিলারদের থেকে। কিন্তু বডি হররে ভয়ের উৎস অভ্যন্তরীণ, যেখানে মানবদেহই হয়ে ওঠে শত্রু। ক্রোনেনবার্গের ‘দ্য ফ্লাই’, বা কার্পেন্টারের ‘দ্য থিং’ এই ঘরানার সিনেমা, এবং এত বছর পরেও দর্শকদের ভয় দেখাতে সক্ষম।

বাংলা সাহিত্যে ও সিনেমায় বডি হরর এলিমেন্টের ব্যবহার খুবই কম দেখেছি। একেবারে নেই তা নয়। অদ্রীশ বর্ধন, যিনি লাভক্রাফটের বড় ভক্ত ছিলেন, তাঁর মৌলিকে গল্পে অনেক এলিমেন্ট দেখা যায়। অন্যদিকে রয়েছেন বর্তমান যুগের হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, যাঁর প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে লেখা ভয়াল গল্পে শারীরিক বিকৃতি বিদ্যমান।

কিন্তু জুঞ্জি ইতোর বডি হরর ট্রোপের ব্যবহারটা যেন চরম পর্যায়ে চলে গেছে। একটা দেহকে কতরকম ভাবে বিকৃত করা যায়, তিনি যেন তার একটা প্রদর্শনী করেন। উদাহরণ দিই।

একটা গল্পে, একজনের চুল মেডুসার সাপের মতো প্যাঁচ খেতে-খেতে বাড়তে থাকে। চুলের দৈর্ঘ্য যত বাড়ে, তত মানুষটার জীবনীশক্তি কমে যেতে থাকে। চোখ কোটরাগত হয়ে যায়, শরীর শীর্ণকায় হতে থাকে। অন্যদিকে চুলের প্যাঁচগুলো সাপের মতো ফোঁসফোঁস করে আগাছার মতো বেড়ে ওঠে, ইলেক্ট্রিক পোল বেয়ে ছড়িয়ে যায় চারিদিকে।

স্কুলের একটা ছাত্র কুঁড়ে, ওর চলনচালনও খুবই ধীর। খেলার মাঠে নেমে একটুও নড়ন-চড়ন করতে পারে না। স্কুলে আসে শুধুমাত্র বৃষ্টির দিনগুলোতে, তাও আবার পুরো চবচবে ভেজা অবস্থায়। একদিন দেখা গেল ওর পিঠে একটা এক বিঘৎ শামুকের খোলস গজিয়েছে। আরও কিছুদিন পর ওর চোখদুটো ফুঁড়ে শামুকের টেন্টাকল বেরিয়ে আসে।

প্রেমিক-প্রেমিকার পরিবারদ্বয় একে অপরকে দেখতে পারে না। কিন্তু ভালবাসার টান অমান্য করবে কে? প্রেমিক-প্রেমিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। যখন ওদের পরিবারের লোকেরা ওদের ধরতে আসে, তখন ওরা একে অপরের সাথে জড়িয়ে যায়, পাকানো দড়ির মতো। ওদের শরীর সর্পিলাকার হয়ে মিশে যেতে থাকে।

কুরোজু-চো’তে এইরকম বিক্ষিপ্ত ঘটনা হামেশায় হতে থাকে। স্পাইরাল এখন আর মেঘের আকৃতিতে বা ফার্নের মাথাতেই আটকে নেই, মানুষের শরীরে তার সংক্রমণ হয়েছে। দিনের পর দিন পুরো শহরটা অচেনা কিছু একটাতে বদলে যাচ্ছে।

কসমিক হরর

কিন্তু এত ঘটনার পর যে প্রশ্নটা সবার মাথায় আসবে, সেটা হল, এই স্পাইরাল জিনিসটা কী? কুরোজু-চো টাউনে এর সংক্রমণটা হলই বা কী করে? ঠিক কী কারণে এইরকম ভয়াবহ ঘটনা হয়ে চলেছে?

উত্তর পাওয়া যাবে না। কোনওরকম স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি জুঞ্জি ইতো। তাই জন্যেই মাঙ্গাটা শেষ করার পরেও, অস্বস্তি ভাবটা মন থেকে পুরোপুরি মুছে যায় না, রেশ থেকে যায়।

এই অবোধ্য এবং অজ্ঞেয় স্পাইরাল থেকে জন্মানো নিরাকার ভয়ের নামই হল কসমিক হরর। কসমিক হররের মূল লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে থাকা দম্ভ আর অহং-এর উপর আঘাত আনা। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, এই অসীম মহাকাশের মাঝে মানবজাতির অস্তিত্ব ঠিক কতখানি নগণ্য।

কুরোজু-চো মফস্সলে উজুমাকির অতিমারী মানবদেহ ছাড়িয়ে দেখা দেয় ঘূর্ণিঝড় হিসাবে, অথবা লাইটহাউসের আলোর মাঝে, বা রাতের আকাশে অচেনা গ্যালাক্সির রূপ নিয়ে, নইলে সদ্যোজাত শিশুর পেটে গজিয়ে ওঠা মাশরুমের মধ্যে। মফস্সলটা শেষে ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে বাইরের দুনিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যারা এই প্রলয়লীলা থেকে বেঁচে যায়, তারা হয়ে যায় বন্দি। অর্থাৎ, স্পাইরালের এই অতিমারী অনেকটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো। ঠিক যেমন ভূমিকম্প বা ঝড় এসে হাজার হাজার মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে চলে যায়, সেইরকম ভাবেই স্পাইরাল কুরোজু-চো শহরে এসে হামলে পড়েছে, এলোমেলো করে দিচ্ছে সব কিছু। পার্থক্য এই যে, এই প্যাঁচকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানবজাতির মধ্যে নেই, হয়তো কোনওদিন আসবেও না।

ভয়ঙ্কর সুন্দর

এতক্ষণ তো শুধু বীভৎসতা আর দুঃস্বপ্নের কথা হল। ‘উজুমাকি’-র আলোচনাটা শেষ করা যাক অন্যভাবে। ‘উজুমাকি’-র মতো সুন্দর কমিক্স খুব কমই হয়। হ্যাঁ, ইমেজারিগুলো দেখে চোখদুটো গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে পরিশুদ্ধ করার ইচ্ছে জাগতেই পারে, কিন্তু সেই বিভীষিকাময় ছবিগুলোর মধ্যেও একটা সৌন্দর্য রয়েছে।

এই ভয়ঙ্কর সুন্দর আবহ তৈরি হয়েছে জুঞ্জি ইতো আঁকার নিপুণতার জন্যে। তিনি অন্য মাঙ্গাকাদের মত G nib ব্যবহার না করে নিজের বানানো মডিফায়েড পেন ব্যবহার করেন। যেখানে বেশির ভাগ মাঙ্গাকা পেনের আঁচড় দিয়ে ফটাফট ছবি আকেন, জুঞ্জি ইতোর আঁকার গতি অনেকটাই কম। যেন তিনি প্রতিটা কালির আঁচড় অনেক ভাবনাচিন্তা করার পর টানেন। তাই জন্যেই তাঁর আঁকায় অত্যন্ত ডিটেলড শেডিং থাকে।

ক্রমাগত লাইন টেনে টেনে, হ্যাচিং (hatching) এবং ক্রস হ্যাচিং (cross-hatching)-এর মাধ্যমে শেডিং করেন বলেই, জুঞ্জি ইতোর দুনিয়াগুলো এইরকম অন্ধকার আর বিষাদময় মনে হয়। এই দুনিয়াগুলো পুরো অন্ধকারে নিমজ্জিত নয়, আবার পুরোপুরি আলোকিতও নয়। যেন সেই শেড করা অন্ধকারের মধ্যেই নাম-না-জানা কোনও আতঙ্ক লুকিয়ে রয়েছে।

শেডিং-এর জন্যে চরিত্রগুলোকে দেখে কেমন যেন জীবন্ত মনে হয়। জুঞ্জি ইতোর আঁকা চরিত্রের চোখ খুবই অভিব্যক্তিপূর্ণ হয়। তাদের দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকে ভয়, বিভ্রান্তি অথবা উন্মাদনা। গল্পের নায়ক-নায়িকাদের প্রায়ই খুব সুন্দর দেখতে হয়, আর সেটার বিপরীতে রাখা হয় ভয়াবহ সব মন্সটার। এই বৈপরীত্য ‘উজুমাকি’-তেও আছে। নায়িকা কিরি গোশিমার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করা হয়েছে সেনসুয়ালিটির জন্যে, আর স্পাইরালকে রাখা হয়েছে বীভৎসতার প্রতীক হিসাবে।

পরিশিষ্ট

জুঞ্জি ইতো নিজেই বলেন তিনি নিশ্চিত নন উজুমাকি আকৃতি দিয়ে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। সব কিছুর ব্যাখ্যা হয় না। ব্যাখ্যা নেই বলেই প্রতিবার ‘উজুমাকি’ পড়ার পর ভয় লাগে। বিজ্ঞানের যুগে এইরকম অযৌক্তিক চিন্তাভাবনার কোনও স্থান নেই তা ঠিক, কিন্তু রাতের আকাশের মিটিমিটি করতে থাকে সহস্র তারাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, মহাকাশ অসীম, সুবিশাল; তার কতটুকুই বা আমরা বুঝি। এই মহা-গহ্বরের মধ্যে একটা দূরত্ব পার হওয়ার পর হয়তো আমাদের বানানো যুক্তি অকেজো হয়ে যাবে। মহাকাশের সেই অংশ থেকেই এই স্পাইরাল এসেছিল… বহুকাল আগে।

ছবি সৌজন্যে : লেখক