হিয়া টুপটাপ, জিয়া নস্টাল: পর্ব ১৬

শ্রীজাত (June 18, 2022)

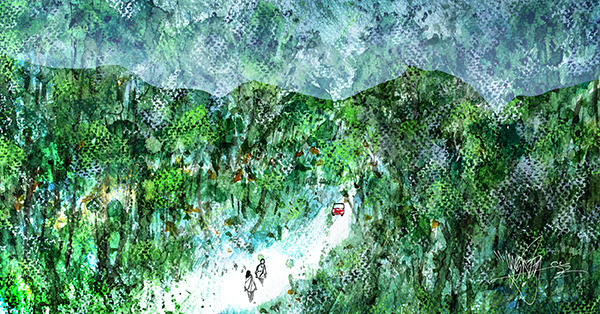

শ্রীজাত (June 18, 2022)বর্ষার পাহাড়

সব যাত্রাপথ সমান ভাললাগার হয় না। হয়তো গন্তব্য মনমতো, কিন্তু সেখান অবধি পৌঁছনোর রাস্তাটুকু মোটেই মনকাড়া নয়। বরং মনে হতে থাকে কতক্ষণে এই যাওয়াটুকু শেষ হবে, তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচব। উল্টোটাও হয় অবশ্য, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার পথটুকুও এতখানি আরামের যে, মনে হয়, না পৌঁছলেও চলে যাবে বুঝি। বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং পৌঁছনোর পথকে আমার সেইরকমই মনে হয়।

এবারেও তেমনই হল। দিন তিনেকের ছুটি আদায় করে আমি আর দূর্বা শহর কলকাতা থেকে যখন বাগডোগরায় গিয়ে নামলাম, গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বলাই আছে, সটান দার্জিলিং। এই বর্ষাকালে কেউ খুব একটা পাহাড়ি এলাকায় যেতে চায় না (গিয়ে অবশ্য বুঝলাম, বাঙালি সেই মিথের আওতায় পড়ে না)। আমরা গেলাম এই কারণেই যে, ছুটি সবসময় বৃষ্টি রোদ দেখে আসে না। এই তিনটে খুচরো ছুটির দিন যখন কুড়িয়ে পাওয়াই গেল, কৃপণের বাম মুঠি আলগা করে তাকে খরচ করে ফেলাই ভাল। সেইমতো কাজ। এখন কথা হচ্ছে এই যে, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং যাবার পথটুকু আমাদের ভারি ভাল লাগে, বরাবরই। কিন্তু এই মেঘবৃষ্টির মরসুমে তা যেন আরও অন্যরকম হয়ে উঠেছিল। রোহিণী হয়ে পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরে সোজা দার্জিলিং, চেনা রুট। কিন্তু সেই রুটম্যাপই বর্ষায় কেমন যেন অচেনা হয়ে ওঠে, সেটাই দেখলাম এবার। বাগডোগরা পেরোতেই ছাইরঙ্গের পিচরাস্তার দু’ধারে গাহচের তির বুকে বিঁধিয়ে শুয়ে থাকা চা-বাগান। আকাশের রাস্তাও তখন পিচ রঙের হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে কোথা থেকে ফাঁকফোঁকর খুঁজে নিয়ে সকালের রোদ এসে চা-বাগানের এদিক ওদিক ঝলমলে সবুজ করে তুলেছে। যেন এই মেঘের শাসনে কয়েক ছটাক আলোর বিদ্রোহ।

এমনটা চলতে চলতে কিছুক্ষণ পর দু’পাশে সবুজ পাহাড়ের ঢাল শুরু হয়, বিষণ্ণ বৃদ্ধের ন্যূব্জ কাঁধের মতো বিছয়ে থাকা একের পর এক পাহাড় সব, নাম জানি না তাদের। যেন বিস্মৃতি তাদের একমাত্র ধর্ম, যেন অবসাদ তাদের একমাত্র পরিচয়। এমনটা আরওই মনে হচ্ছিল, কেননা পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘকুয়াশার ছেঁড়াখঁড়া মাফলার পরানো তখন। অনেকদিনের না-কাচা, কুড়িয়ে পাওয়া বেওয়ারিশ মাফলার যেমন হয়। রাস্তা আমাদের বাঁক নিতে নিতে ওপরদিকে উঠতে শুরু করেছে ততক্ষণে। একেকখানা বাঁক ঘুরে ফুট দশেক উপরে উঠে যাচ্ছি, আর দৃশ্য একটু হলেও বদলে যাচ্ছে। হেয়ারপিন বেন্ড। চুলের কাঁটা বাঁক। পাহাড়ের চুলের ঢাল বেয়ে, কাঁটা ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছি, আর গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে আসছে ছাড়া-পাওয়া মেঘের গুচ্ছ। অল্পস্বল্প ভিজিয়ে দিয়ে তারা চলে যাচ্ছে অন্য কাজে, তাড়া আছে তাদের। নীচের উপত্যকায় আবছা জেগে আছে বোতামফুলের মতো ফেলে-আসা বসতির ঝাঁক। আর তাদের পাহার দিচ্ছে সেইসব বিষণ্ণ শ্যাওলা সবুজ বৃদ্ধের দল।

এই বর্ষায় ওই পাহাড়ি বাঁক বেয়ে ওঠার কারণে এমন একখানা স্মৃতি নড়েচড়ে উঠল, যা আগে কক্ষনও হয়নি। আমার মনে পড়ে গেল ছোটবেলার জামশেদপুরের কথা। সেকালে বিহারের, এখন ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছোট শহর, নাম তার শুনেছে সকলে। তার সঙ্গে কোনও দিক থেকে এই চড়াই উপত্যকার মিল নেই। তবু কেন মনে পড়ল?

এ-দৃশ্য নতুন করে বলবার কিছু নেই, কারণ এ-দৃশ্য বারবারই নতুন। কিন্তু এবার, এই বর্ষায় ওই পাহাড়ি বাঁক বেয়ে ওঠার কারণে এমন একখানা স্মৃতি নড়েচড়ে উঠল, যা আগে কক্ষনও হয়নি। আমার মনে পড়ে গেল ছোটবেলার জামশেদপুরের কথা। সেকালে বিহারের, এখন ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছোট শহর, নাম তার শুনেছে সকলে। তার সঙ্গে কোনও দিক থেকে এই চড়াই উপত্যকার মিল নেই। তবু কেন মনে পড়ল? সে-কথা বলতেই এই লেখা।

আমার ছোট মাসি আর মেসো থাকতেন জামশেদপুরে। মেসো টাটা স্টিলের রসায়ন বিভাগের বড় কর্মচারী। তাঁর পদ যত বাড়ে, বাসস্থানের বহরও তত বড় হয়। আমি যখন বেশ ছোট, ক্লাস সেভেন কি এইট হবো, তখন তাঁরা থাকতেন তুলনায় ছোটখাটো একখানা কোয়ার্টারে। সেই এলাকার নাম গোলমুরি। ভারী ছিমছাম জায়গা, সাফসুতরো, দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘর, আর পাহাড়। দলমা পাহাড়। মজা হচ্ছে, মাসিদের গোলমুরির কোয়ার্টারের চারতলার ছোট্ট রেলিংওলা বারান্দায় দাঁড়ালেই, ঠিক উল্টোদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত দলমা রেঞ্জকে। তাকে অবশ্য আগেই দেখতাম আমরা, যখন ইস্পাত এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ঘণ্টা চারেক পর আসানবনি পার হয়ে যেত। তখন ট্রেনের জানলার বাইরে, দূরে জেগে উঠত পাহাড়ের মাথা। আর শুরু হয়ে যেত আমার বুক ঢিপঢিপ উত্তেজনা। কেননা দলমা-ই ছিল আমার দেখা প্রথম পাহাড়। তাই পরে কাঞ্চনজঙ্ঘাও এই শিহরণকে হার মানাতে পারেনি। তা সে যাই হোক, মাসির বাড়িতে পৌঁছনোর পর আমার সবচাইতে প্রিয় জায়গা ছিল ওই পাঁচ বাই পাঁচ রেলিং ঘেরা ছোট্ট বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যেত, উল্টোদিকে দমকলের অফিস। সার বেঁধে লাল ঘণ্টি-বাঁধা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে। তার ওপারে কিছু কিছু ছোট ঘরবাড়ি, তারপর টানা ঘাসজমি, আর তারপর পাহাড়। যেন ঝুলন সাজিয়েছে কেউ, আর আমি সেই ঝুলনের বিদেশি সাক্ষী।

সকালে জলখাবার সেরে গিয়ে দাঁড়াতাম বারান্দায়, সময় কেটে যেত তাকিয়ে থাকতে থাকতে। পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট সব গাছপালা, কখনও গাড়ি চড়ে দলমার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দেখেওছি। কিন্তু এই এত দূর থেকে মনে হতো, কেউ বুঝি সবুজ ভেলভেট পেপার দিয়ে পাহাড়ের উঁচুনিচু শরীর মুড়ে দিয়েছে, যাতে ঝুলনে কোনও খুঁত না থাকে। মেঘ, অনেক ওপরে ভেসে থাকতে। তার তাড়া ছিল না কোনও, এ-দেশ থেকে সে-দেশে যাবার জন্য তাগিদও তেমন ছিল না। তাই রোদের সকালে, পাহাড়ের সেই ঢালু গায়ে অদ্ভুত এক নকশা তৈরি হতো। মেঘের ধীর ভাসমান ছায়া যখন ভেসে বেড়াত পাহাড়ের শরীর জুড়ে, মনে হতো কেউ বুঝি আড়াল থেকে আলোর খেলা দেখাচ্ছে।

শীতকালে কুয়াশায় পাহাড়ের অনেকটা দেখাই যেত না। কিন্তু সবচাইতে মজা আমি পেতাম বর্ষাকালে। বৃষ্টি হবে-হবে, এমন সময়ে সব খেলাধুলো ফেলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। আর দেখতাম, বৃষ্টিও আমারই মতো ছুটে আসছে বারান্দার দিকে। পাহাড়ের ওপার থেকে স্বচ্ছ্ব জলের এক দীর্ঘ চাদর জেনে পাহাড়ের শরীর ছুঁয়ে, ঘাসজমি আর বাড়িঘরকে ভিজিয়ে, দমকলের অফিস পার করে আমাদের বারান্দায় ঢুকে আসছে। এভাবেই বৃষ্টি হতো সেখানে। যেন বিশাল কোনও বাগানী জলঝারি নিয়ে পাহাড় আর গোটা শহরে জল দিতে বেরিয়েছে, আর তার ঝারি থেকে জল এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে একদিক থেকে অন্যদিক।

সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, তার রোদ মেঘ বৃষ্টি দেখেই আমার অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। মাসিদের বাড়ি বদল হয়েছে বহুবার, শেষমেশ মেসো অবসরের পর কলকাতায় এসে স্থায়ী ঠিকানা বেছে নিয়েছেন। সেখানে বেশ কিছু বছর কাটানোর পর পৃথিবীও তাঁদের ঠিকানা হয়ে থাকতে পারেনি আর। এবার যখন পাহাড়ি চুলের কাঁটা বাঁক ধরে উঠছি, কেবলই মনে হচ্ছে, বুড়ো দলমাও বুঝি অবসর নিয়েছে। সমতলে অনেকদিন কাটিয়ে, কাজ কারবার মিটিয়ে সে স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে এই বর্ষার পাহাড়ে, এই কুয়াশার উপত্যকায়। কেবল তার উল্টোদিকে সেই ছোট্ট রেলিংঘেরা বারান্দাটা নেই ব’লে সে এত বিষণ্ণ হয়ে আছে…

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook