সারপ্রাইজ: পর্ব ১

অর্ণব চক্রবর্তী (April 8, 2022)

অর্ণব চক্রবর্তী (April 8, 2022)প্রায় এক বছর পর কলকাতা ফিরছি। সাধারণত এরকম হয় না, আমি দু’তিন মাস বাদে-বাদেই কলকাতা আসি। বাবা-মা’কে বেশিদিন না দেখে থাকতে পারি না। কয়েক মাস তাদের না দেখলেই সিঁড়ির মুখে অপরাধবোধ জমে ওঠে বন্যার জলের মতো। সেই অপরাধবোধ মাড়িয়ে জুতো ছপছপ করে হেঁটে যাই। রাস্তা দিয়ে কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হাঁটতে দেখি। বাবা-মা’র বয়সি কত-কত লোক বয়সের পাহাড় ঘাড়ে তুলে ঈষৎ কুঁজো হয়ে হেঁটে যাচ্ছে, একা। জুতো ছপছপ করে ফিরে আসি ঘরে। সারাক্ষণ জলে ভিজে পা দু’খানা ঠান্ডা হয়ে থাকে। যত রাত বাড়ে, সেই ঠান্ডা ক্রমশ ওপরে ওঠে শরীর বেয়ে। একেবারে বুক অবধি উঠে এলে তখন যে করে হোক আমি টিকিট কেটে ফেলি।

আমি যদি চাকরি করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা এত সহজে হত না। অফিসের বস আপত্তি করতেন। মাইনে কাটার ভয় দেখাতেন, গোমড়া মুখ করে হয়তো আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে কিছুটা আদেশের সুরে কথা বলতেন— বা ফিরলেই একগাদা কাজ চাপিয়ে ডেডলাইন চিপকে দিতেন… অফিসের বস সম্পর্কে আমার এমনই ধারণা। অথচ সব অফিসের বস তো এমন নয়। ডালুর (আমার স্ত্রী) বসই যেমন অন্য রকম, ভাল। বিনা কথায় ছুটি মঞ্জুর করে দেন। এবারও দিয়েছেন। মাত্র তিনদিনের নোটিশে তৎকালে টিকিট কেটে আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি। অবশ্য এবার কলকাতা যাবার অন্য উদ্দেশ্য আছে। শনিবার বাবার জন্মদিন। আগের জন্মদিনটা পালন করতে পারিনি, করোনার জন্য ইন্টারস্টেট যান-চলাচল বন্ধ ছিল। এবারের জন্মদিনটা বড় করে পালন করব ভাবছি। দিদিও আসবে। তিনদিন থাকতে বলেছি দিদিকে। দেখি, পারে কি না! সংসার-বাচ্চা-চাকরি সামলে ওর পক্ষে সময় বার করা আজকাল সত্যিই কঠিন।

ডালু ব্যাগে করে অনেক রকম খাবার এনেছে। চিপ্স, বিস্কুট, বাদাম, কেক। এক জিনিস বার বার খেতে ওর ভাল লাগে না। কয়েকটা চিপ্স আমার হাতে দিয়ে বলল, ‘বাবাকে কি দেবে কিছু ভেবেছ?’

‘না।’

‘জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছ, এখনও গিফট নিয়ে কিছু ভাবোনি? তোমরা এমন কেন গো?’

‘আমরা কেমন?’

‘এই যে, সব আদ্ধেক-আদ্ধেক ভাবো।’

উত্তর দেবার বদলে কচর-মচর করে চিপ্স চিবোতে লাগলাম। অভিযোগটা মিথ্যে নয়। আসলে আমি কোনও ভাবনাকেই মাথার পুরোটা দখল করতে দিই না। মাথার মধ্যে একটা ভাগ ফাঁকা রেখে দিই সবসময়, যাতে সেই ফাঁক দিয়ে জগতের সব কিছু ইচ্ছে করলেই আমার চেতনার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। তবেই না লেখার মধ্যে সেগুলো বেরোবে! লেখার মধ্যে এইসব উপাদান যখন হঠাৎ বেরিয়ে আসে, তখন আমিও অবাক হয়ে যাই। তখন মনে হয় এটা কি আমিই লিখলাম?

‘ফ্যাব ইন্ডিয়া থেকে ভাল একটা পাঞ্জাবি দিতে পারো।’

‘ওসব বাবার অনেক আছে।’

‘তাহলেও। কিছু একটা হাতে করে দিলে খুশি হবে।’

‘আমি যাচ্ছি, এতেই খুশি হবে বাবা।’

‘এটা কোনও কথা হল? তাও কিছু একটা দাও। বাবার কোনও শখ নেই? ভাল কলম, ভাল ডায়েরি— এরকম কিছু?’

‘না।’

‘বুঝেছি। তুমি বাবাকে কিছু দাওইনি কোনওদিন।’

‘দেব না কেন? আগে তো বই দিতাম। এখন চোখের সমস্যাটা হওয়ার পর বই পড়া কমে গেছে। টানা পড়তে পারে না।’

‘উফ, তোমার খালি বই আর বই! একটা জিনিসই শুধু দিতে জানো। নতুন কিছু দিতে পারো না? সারপ্রাইজ?’

সারপ্রাইজ! কথাটা আমার মাথার ওই খোলা জায়গাটা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। শুধু ঢুকেই পড়েনি, গোলমাল পাকাতে শুরু করেছে। ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নের মতো চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করছে— বলো, বাবা কীসে সারপ্রাইজড হয়? কীসে একেবারে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে ওঠে? কীসে তার মনের মধ্যে প্রজাপতি উড়ে-উড়ে যেতে থাকে? আমি স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকি। স্মৃতির মধ্যে থেকে ধুলো উঠে আমার নাক আর মুখ দিয়ে ঢুকে গলায় এসে পড়ে, আলজিভের গায়ে চাদরের মতো জড়িয়ে ধরতেই আমার দমকে-দমকে কাশি শুরু হয়। কিন্তু ওই ধুলো, অতীত থেকে উঠে আসা ধুলো এত সহজে কি নামে?

আমাকে কাশতে দেখে ডালু ব্যস্ত হয়ে উঠল। ‘হাবলে-হাবলে চিপ্স খাচ্ছ কেন? একটা-একটা করে খেতে পারো না?’

আমি স্মৃতি হাতড়াচ্ছি এখনও। এবার মুখে বেঁধে নিয়েছি রুমাল। নাক সেফ, মুখ সেফ; ধুলো এখন উড়ে বসে চোখের ভেতর। চোখ কিচকিচ করে, চুলকায়, মুহূর্তে টকটকে লাল হয়ে ওঠে।

‘কী হয়েছে তোমার চোখে? এ বাবা, এ তো ভয়ানক অবস্থা! এক্ষুনি চোখে জল দিয়ে এসো।’

চোখে জল দিতে উঠলাম। ট্রেন চলছে দুলে-দুলে। বেসিনের ওপর আয়না। চোখে জল দিয়ে নিজের মুখটা দেখছি। পাঁচ বছর আগে আমার মুখটা ঠিক কীরকম ছিল? এতটা গাম্বাট টাইপের ছিল কি? ফ্রেশনেসটা কমে গেল কি? মেদ জমেছে? আচ্ছা কে বলতে পারো, বয়স সবার আগে আক্রমণ করে কোথায়? আমি জানি স্যর। বলো। স্যর, বয়স সবার প্রথম চোখে আক্রমণ করে। ভেরি গুড, বোসো।

আমার চোখের তলায় বয়স এখন ছোট বসতি করেছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেমন কলকাতায় প্রথম বসতি করেছিল। বণিকের মানদণ্ড নিয়ে সেভাবেই এসেছে বয়স। কী হাম্বল, কী নির্বিরোধী! যেন ব্যবসা করতে এসেছে ব্যবসা করেই চলে যাবে! কিন্তু একজন সৎ সাহিত্যিক হিসেবে আমার জানা উচিত, একদিন গোটা শরীরে এই কলোনি ছড়িয়ে পড়বে। সব লাল হো জায়েগা! আর কয়েক বছর পরে, এই শরীরে তন্নতন্ন করে খুঁজলেও কোথাও তারুণ্য পাওয়া যাবে না। শুধু হাতে লাঠি, খাটো ধুতি আর খালি শরীর নিয়ে একটি অনুভূতি এই শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে সমুদ্রের জলের মতো তরল অস্তিত্ব থেকে তারুণ্য বানাবার জন্য। সেই অনুভূতির এক নাম প্রেম, সেই অনুভূতির আরেক নাম অহিংসা।

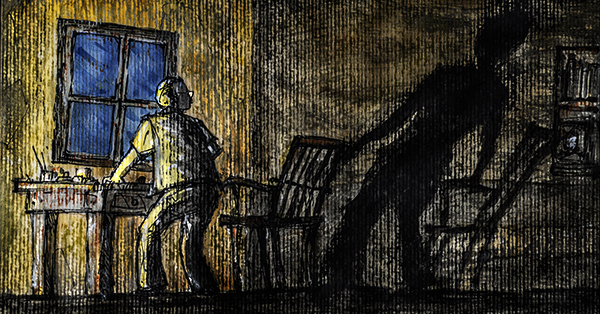

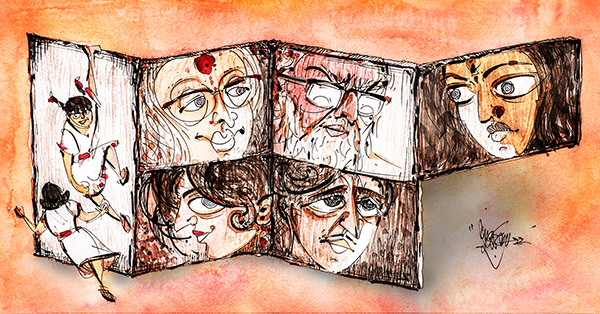

ধুত্তেরি, স্মৃতির বই খুলে আমি খালি নিজের মুখ খোঁজার চেষ্টা করছি। খোঁজার কথা ছিল বাবার শিশুর মতো খুশি হয়ে ওঠা মুখখানা— স্ট্রাক বাই প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। স্মৃতির খাতাখানা ভাল করে মুছে খোঁজা শুরু করি আবার। কিন্তু দরকারের সময় কিচ্ছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন যেটা খুঁজব, ঠিক অন্যগুলো বেরিয়ে আসবে। আমার এখন মনে পড়ছে বাবার দুঃখ পাওয়া, চিন্তাশীল মুখটি। আমাদের জন্য দুশ্চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় ছোট হয়ে এসেছে। ডাল দিয়ে ভাত মাখছে, মুখে তুলছে, কিছু জিজ্ঞেস করলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছে বা দিচ্ছে না— এড়িয়ে যাচ্ছে, ভাবছে— প্রকাণ্ড সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে যেন। আমার মাধ্যমিকের রেজাল্ট খারাপ হল, বাবার দুশ্চিন্তা। হায়ার সেকেন্ডারি, সেই এক অবস্থা। কোন কলেজে চান্স পাব, কোন কলেজে পাব না— বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। চিন্তায় ঘুম ভাল হচ্ছে না। সকালে ঘুম ভাঙছে বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অথচ হতাশা সরাসরি প্রকাশ করেনি কখনও।

বাবার কলিগদের ছেলেমেয়েরা সকলেই পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। দেশ-বিদেশের উজ্জ্বল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করে এখন বড়-বড় চাকরি করছে। সেইসব কলিগের সাথে বাবা কাজে টেক্কা দিত কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে কখনও মুখ খুলতে পারেনি। বাবারও নিশ্চয়ই গর্বিত পিতা হতে ইচ্ছে করত কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কখনও কিছু বলেনি। দিদিকেও না, আমাকেও না। সব ম্যাচ জেতা যায় না, বাবা জানত। টস করতে নেমে একবার পিচ দেখেই বুঝতে পারত কোন ম্যাচটা জিতবে, কোন ম্যাচটা লড়তে হবে আর কোনটায় ওয়াকওভার দিতে হয়।

হ্যাঁ, জীবনটা তো আর ক্রিকেট নয়, জীবনে অনেক ম্যাচে ওয়াকওভার দিতে হয়। বাবা যেমন সংসার শুরু করতে না করতেই ছেড়ে দিয়েছিল কবিতা লেখা। আরও আছে। আমি যখন ক্লাস টু-তে পড়ি, তখন বাবা ঠিক করেছিল হায়ার স্টাডিজ করবে। অবশ্যই ডিসট্যান্সে। সোশিওলজিতে মাস্টার্স করবে বলে পড়াশুনা শুরু করল। ইচ্ছা ছিল পিএইচডিও সম্ভব হলে করবে। কিন্তু সেই বছর আমি হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় ফেল করলাম। মোক্ষম দুটো সাবজেক্টে। অঙ্ক আর ইংরিজি। মা তখন আমাদের পড়াতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে (আমিই ভোগাচ্ছি বেশি, দিদি বরাবরই নিজের পড়াটা করে নিতে পারত)। সেই সময়ে একদিন বাবা সোশিওলজির মোটা বইটা নিয়ে পড়ছে, মা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে ফেটে পড়ল। যেভাবে লাভা জমতে-জমতে এক সময় ছিটকে বেরোয়, মায়ের মুখ দিয়ে কথাগুলোও সেভাবে বেরোত, প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা নিয়ে, প্রতিরোধ নিয়ে। কাগজের ঠোঙা ফাটানোর মতো আকস্মিকতায় কথাগুলো এসে পড়েছিল আমাদের সামনে, চমকে উঠেছিলাম আমরা। ঠিক যেমন আধলা ঢিল পাশে এসে পড়লে ছিটকে ওঠে ঘুমন্ত বেড়াল, গোটা শরীরের রোম মুহূর্তে খাঁড়া হয়ে ওঠে, আমাদেরও মনের মধ্যে নিদারুণ অপরাধবোধ সেভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও এ-কথা বলতেই হয় যে, অভিযোগটা খুব প্রেডিক্টেবল ছিল— বাবা আমাদের দিকে যথেষ্ট নজর দিচ্ছে না, খালি স্বার্থপরের মতো নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকছে, তাই জন্যই আমরা পড়াশুনো শিখছি না। কিন্তু বাবা তখন তো ঘরে ছিল না, সংসারে ছিল না, বরং ডুবুরির মতো সাঁতরে বেড়াচ্ছিল অক্ষরের সমুদ্রে, হাতড়ে-হাতড়ে চিনতে চেষ্টা করছিল কোনটা প্রবাল কোনটা হাঙর, এমন সময় কেউ ছিপের হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে এনে ফেলল ঘরের মাটিতে। হাত থেকে ছিটকে গেল প্রবাল, মণিমুক্তো— একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন যত লম্বা হয় তার থেকেও দূরে ছিটকে গেল। আমরা অবশ্য পাথর দেখিনি, আমরা ছিটকে যেতে দেখেছিলাম সেই বইটিকে। হ্যাঁ, বইটা ছুঁড়ে ফেলেছিল বাবা।

সাধারণত রাগ হলে আমরা জিনিসপত্র মাটিতে ছুড়ে ফেলি বা দেওয়ালে ছুড়ে ভেঙে ফেলতে চাই কিন্তু বাবা বইটাকে মেঝের দিকে ছোড়েনি, ছুড়েছিল ছাদের দিকে। মোটা পাঠ্যপুস্তকটির সেই উড়ান আমি আজও দেখতে পাই। তখন আমি খুবই ছোট, সেই সময়ের বেশির ভাগ কথাই ভুলে গেছি কিন্তু সেই উড়ান স্পষ্ট মনে আছে। শুধু উড়ানটুকু, মাটিতে আছড়ে পড়ার ছবিটা ভুলে গেছি বিলকুল।

বাবার এমএ করা হল না। বইটা সেদিনের পর থেকে বাবা আর ছোঁয়নি। ওয়াকওভার দিয়ে দিল। সংসারের জন্য, আমাদের জন্য। আর এই নাটক চলাকালীন দর্শকের আসনে বসে ভয়ে-দুঃখে প্রতিটা ঝাপট আর ভাঙনের শব্দ শুনতে-শুনতে আমিও বুঝে গিয়েছিলাম, জীবনটা ক্রিকেট ম্যাচের থেকে সামান্য কঠিন। কিন্তু তার সাথে আরও একটা কথা আজকে মনে হয়। সেই যে বাবা প্রমাণ করতে শুরু করল যে সে স্বার্থপর নয়, সে শুধু নিজের জগতেই আটকে থাকে না, সংসারের দায়িত্বও নিতে জানে— সেই চেষ্টা করতে-করতে আর পর্যায়ক্রমে ওয়াকওভার দিতে-দিতে বাবা আসলে আরও একটা ম্যাচ হারছিল— একটা বড় ম্যাচ, সচেতন ভাবে সেই ম্যাচটা হারতে কেউই বোধহয় চায় না…

‘কী ভাবছ বলো তো? আর চিপ্স নেবে না?’ ডালু জিজ্ঞেস করছে।

‘অ্যাঁ?’

‘চিপস?’

‘দাও’।

ডালুর থেকে থেকে কিছু খাওয়া স্বভাব। এখন স্বভাবটা আমার মধ্যেও চাড়িয়ে যাচ্ছে। আবার আমার অনেক স্বভাবও ওর মধ্যে ঢুকে পড়ছে। অদ্ভুত! কোনও-কোনও সম্পর্ক সারা জীবন ধরে পাশাপাশি চলার পরও মিলমিশ খায় না, আর কিছু সম্পর্ক এমনই মিলে মিশে যায় যে অসুখবিসুখও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিয়ের পর থেকে মাঝে মাঝেই ডালুর মাইগ্রেনের ব্যথা হচ্ছে। প্যারাসাইকোলজিস্টরা হয়তো এর কোনও জুতসই ব্যাখ্যাও দিতে পারে।

‘তোমার উপন্যাসটা যদি এর মধ্যে বেরিয়ে যেত, তাহলে সেটা বাবাকে গিফট করতে পারতে।’

একটা চিপ্স প্রায় আমার গলা চিড়ে নেমে গেল। যথেষ্ট না চিবিয়েই গিলে ফেলেছি। ব্যথা করছে। তাহলে আর চিপ্স খাওয়া যাবে না। কীরকম কাকতালীয় ব্যাপার! ডালু উপন্যাসের কথা বলল আর আমারও ব্যথা শুরু হল। আমার উপন্যাসের নাম ‘ব্যথা, উপশম’। আমার এই গলা ব্যথার উপশম কী? সময়?

উপন্যাসটা আমি বাবাকেই উৎসর্গ করেছি। কিন্তু বই হয়ে বেরোলেও নিজে হাতে করে আমি কখনও তাকে দিতে পারব না। লজ্জা নয়, লজ্জা কাটানো যায়। আমার আর বাবার সম্পর্কের এই জায়গাটায় কাঁটাতারের বেড়া। দ্বিস্তরীয় সীমান্ত, দুই তারের মাঝে নো ম্যানস ল্যান্ড। কাটা যায় না, ডিঙানো যায় না। উপন্যাসটা বরং ওই নো ম্যানস ল্যান্ডে রেখে আসা যায়।

অথচ এই কাঁটাতারের বেড়া তো থাকার কথা ছিল না। লেখালিখি সম্পর্কে বাবার প্রশ্রয়, আকর্ষণই ছিল বেশি। যৌবনের দিনগুলোতে বাবা যে কবিতা লিখত তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। বারাসাতের বাড়ির পুরনো আলমারি ঘাঁটতে গিয়ে একটা সরু লাল রঙের ডায়েরি পেয়েছিল দিদি। প্রায় মাঝখান অবধি কবিতা লেখা, তারপর থেকে ফাঁকা। একটা কবিতার নাম এখনও মনে আছে, ‘অ্যাকসিডেন্ট’। একটা সম্ভাবনাময় হাত হঠাৎ যে কলম ছেড়ে দিয়েছিল, তা আর যাই হোক কোনও অ্যাকসিডেন্ট নয়। কিন্তু আমি যখন সিরিয়াসলি লেখালিখি করা শুরু করলাম, তখন বাবা ভয় পেয়ে গেল। ভয় পাওয়ার কারণ ছিল। ছোট থেকে আমি দুটো কাজ একসাথে করতে পারি না। যখনই উৎসাহ নিয়ে কোনও কাজ করতে গেছি, আমার পড়াশুনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাবা ভেবেছিল লেখালিখি করতে গিয়ে আমার পড়াশুনো, চাকরি সব হয়তো আবার গোল্লায় যাবে (এখন দেখা যাচ্ছে বাবার ভয় মোটেই অমূলক ছিল না)। তাই যখন আমার প্রথম বই বেরোল, তখন বাবা খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখায়নি। ভেবেছিল পিএইচডি শেষ না করেই আমি হয়তো ফিরে আসব। আমি তার মনের মধ্যে উদ্বেগ টের পেয়েছিলাম। বাবা প্রথম-প্রথম প্রকাশ করতে চায়নি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম ভাবনাটা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তারপর একদিন আর থাকতে না পেরে আমার চোখে চোখ না রেখে গম্ভীর ভাবে বলেছিল, ‘একটা বই বেরিয়েছে ভাল কথা। এবার পিএইচডি শেষ করে নাও। তারপর না হয় আবার দেখা যাবে।’ এই কথাটা আমি সেবারই যে প্রথম শুনলাম তা কিন্তু না। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএসসি, এমএসসি— প্রত্যেকবারেই এই কথাটা আমাকে শুনতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে বলে বাবার ওপর দোষ দিই না। আমার যদি দুটো কাজ একসাথে একই মনোযোগ নিয়ে করার ক্ষমতা থাকত, তাহলে এই কথাগুলো কখনই শুনতে হত না। কিন্তু মাধ্যমিকের সময় যখন এই উপদেশগুলো শুনেছি, মেনেছি— তখন আমার বয়স ছিল ষোলো। বিএসসির সময়ে কুড়ি। পিএইচডির সময়ে যখন আবার শুনলাম তখন আঠাশ। অর্থাৎ কুড়ির কোঠা ফুরিয়ে এসেছে। এখনও লেখালিখির কেরিয়ার সেভাবে শুরুই করতে পারলাম না। আর কখনও কি সত্যিই পারব?

ভাবনাটা কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেতেই ভয় চেপে বসল। নেহাত বয়সের ভয় নয়। বা হয়তো একে বয়সের ভয়ই বলে। বয়স যখন কুড়ির শুরুর দিকে ছিল, তখন মনের মধ্যে এক রকম আত্মবিশ্বাস কাজ করত। যেন জীবনের আসল সময়টা এখনও পড়ে আছে, একদিন খুব সম্মানজনক কিছু কাজ আমি করেই দেখাব। কুড়ির শেষের দিকে এসে বোঝা গেল, জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ সময়টা আমি পেরিয়ে এলাম খালি হাতে। এই দশ বছরে যা কিছু করেছি— সব ডিগ্রি, পড়াশুনা, প্রেম, মদ্যপান আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালির মতো ঝরে পড়ল। তিরিশের দরজা দিয়ে ঢুকলাম অপরাধীর মতো। পর্দা সরিয়ে দেখলাম নিজেকে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় তিরিশের আমি কুড়ির আমিকে নিতে এসেছে। সেই তিরিশের আমির চোখে চোখ রেখে দাঁড়াতে পারলাম না, কথা বলতে পারলাম না, করমর্দন করতে পারলাম না, লজ্জা ও অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরল। শুধু প্রার্থনা করলাম আরও এক দশক পরে চল্লিশের আমির চোখে চোখ রেখে দাঁড়াবার সামর্থ্য যেন আমার থাকে।

আরও একটা ব্যাপার দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সময়ের গতি। আমার মতে সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক বন্ধু। হুইস্কির গ্লাস সে জোর করে তোমার হাতে ধরিয়ে দেবে, তারপর যেই একটু মাতাল হয়েছ ঠিক সেই সময়ে ল্যাং মারতে তার পা কাঁপবে না। ল্যাং খেয়ে আমিও মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম জীবনের অনুর্বর মাটিতে, নাক ঘষে গিয়েছিল সবুজ ঘাসে, আর তখনই পেয়েছিলাম গন্ধটা। মৃত্যুর গন্ধ। বহুদূর থেকে ভেসে এসেছিল বোধহয়। সারা গা অবশ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, এই নিবিড় গন্ধের হাওয়ায় আমিও হাওয়া হয়ে চলে যাই। কিন্তু বয়সের অভিকর্ষ ছাড়িয়ে হঠাৎ এভাবে যাওয়া নিষিদ্ধ। নাকে সেই গন্ধ নিয়ে আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন এক ভারী পাথরের মতো দশ বছরের ব্যর্থতা আমার ঘাড় থেকে ঝুলছে। আমার মুখে এতদিনের চওড়া হাসিটা ক্যালেন্ডারের মতো কয়েকবার দোল খেয়ে ছিঁড়ে পড়ে গেল। উৎসবের সলতে নিভে এল, নিঃসঙ্গ মাদুর বিছিয়ে পড়ল পায়ের সামনে। উদযাপন বন্ধ হল, বদলে শুরু হল সচেতন পদক্ষেপ। আস্তে-আস্তে আমি কি সর্বতো ভাবে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছিলাম? আজকে আমার মধ্যে যে তীব্র অসন্তোষ, এই যে ক্রমে অসামাজিক ও গোঁয়ার হয়ে ওঠা— এর সূত্রপাতও বোধহয় তখনই হয়েছিল।

আরও বুঝতে পেরেছিলাম, ওই উপদেশ থেকে আমার মুক্তি নেই। পিএইচডি শেষ হলে পোস্টডক, পোস্টডকের পর যতদিন না চাকরি পাচ্ছি ততদিন এই চাহিদাটা থাকবেই। ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত না দেখলে বাবা-মায়ের শান্তির কলসি ভর্তি হয় না। চাকরি যদি পেয়ে যাই তখন তাদের চিন্তার ছুটি। কিন্তু মন্ত্রের মতো কথাগুলো আমার কানের ভেতর ফিসফিস করে ঘুরে যেতে থাকবে। বিয়ে হবে, হয়তো সন্তান হবে, আমার হাত থেকে আমার লেখালিখির কেরিয়ার বাবার সেই সমাজতত্ত্বের বইটার মতো উড়তে-উড়তে আকাশে চলে যাবে। আমি চাকরি করব, প্রতিষ্ঠিত হব, আর মাথার ওপর ঝাড়বাতি হয়ে জ্বলবে অযাপিত জীবন। স্ত্রীকে চুম্বন করে ঘুমোতে চলে যাবার সময় এর আলো অট্টহাস্যের মতো তীব্র হয়ে উঠবে। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজার শব্দ হলে ঝাড়বাতি থেকে নেমে আসবে এক অশরীরী। সে কখনও আমায় ভয় দেখাবে, কখনও নৃশংস ভাবে মারবে, আবার কখনও কোলের কাছে টেনে হাত বুলিয়ে আদর করবে। কারো পায়ের শব্দ পেলে আমি তাকে লুকিয়ে রাখব চাদরের তলায়।

অর্থাৎ বাবা সেই যে বলেছিল, ‘একটা বই বেরিয়েছে ঠিকাছে, এবার কবিতা লেখা বন্ধ করে পিএইচডিটা শেষ করে নাও’, সেই দিনই আমি বুঝে গেলাম এবার ওয়াকওভার দেওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু বুঝে নেওয়ার পর আসে সিদ্ধান্তের পালা। ঠিক করতে হয়, বাবার মতো এই ম্যাচে আমি ওয়াকওভার দেব কি না! আরও প্রিসাইজলি বললে, কোন-কোন ম্যাচে আমি ওয়াকওভার দেব? আরও দু’বছর পর এখানেই বাবার সাথে আমার রাস্তাটা ভাগ হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারব যে, ফলাফলগুলো আর জেতা-হারার মধ্যে সীমিত নেই বরং মৃত্যু ও অসুস্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তখন আমার হাতে থাকবে শুধু দুটোমাত্র পথ— বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অথবা নিজের সাথে।

‘এই তুমি এদিকে সরে এসো না, বাচ্চাটাকে জানলার ধারে বসতে দাও।’

এতক্ষণে লক্ষ করলাম, একটা মুসলমান পরিবার এসে বসেছে আমাদের উল্টোদিকে। ‘মুসলমান পরিবার’ কথাটা ভেবেচিন্তে ব্যবহার করিনি, আমার অবচেতন থেকে জলের ফোঁটার মতো টুপ করে ঝরে পড়েছে কলমের ডগায়। সচেতন হলে হয়তো বলতাম পরিবার পরিবারই, ধর্ম দিয়ে তাকে চিহ্নিত করব কেন? আবার ভেবে দেখলে চিহ্নিত করার কারণও আছে। ধর্ম তো আর তাদের ব্যক্তিগত জীবনচর্যাতেই আবদ্ধ নেই, ধর্ম তাদের গায়ে বর্মের মতো জাঁকিয়ে বসেছে। ভদ্রমহিলার বোরখা আর ভদ্রলোকের লাল রং করা লম্বা ছুঁচলো দাড়ির মধ্যে যেন গভীর পাতকুয়োর গন্ধ পাচ্ছি। ইশ, ভেতরে-ভেতরে কি আমিও এতটা ইসলামোফোবিক হয়ে যাচ্ছি?

‘কী হল, এদিকে সরে এসো।’ ডালু আবার বলল। ইচ্ছে না থাকলেও আমি জানলার ধার থেকে সরে এলাম। ট্রেনের জানলা আমার বড় প্রিয়। চোখে-মুখে হাওয়া ঝাপটা না মারলে আমার কল্পনা ঠিক উড়তে পারে না। আরও একটা ব্যাপার আমার ট্রেনে উঠলে মনে হয়। ট্রেনের থেকে বড় জীবনের রূপক আর কিছু আছে কি? এই যে ছুটে চলা আর স্টেশনে দাঁড়ানো, হকারের ডাক, এক কামড়ায় বসে থাকতে-থাকতে কিছুক্ষণের জন্য পায়চারি করে আসা— এসব তো জীবন ইন আ নাটশেল! কিন্তু তার চেয়েও বেশি যা মনে হয়, কামরাবন্দি হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও জানলা দিয়ে দেখতে চাওয়া দূরের নদী, মাঠ, সবুজ ধানক্ষেত! জানলার বাইরের পৃথিবী আমরা লোভীর মতো দেখি, হাওয়া ছুটে এসে হাতছানি দিয়ে যায়— এর চেয়ে গভীর রূপক কিছু হতে পারে? রোসো, এখনও বাকি আছে। সবচেয়ে নির্মম সত্য হল কামরাপিছু ছ’জন মানুষের মধ্যে ওই জানলার ধারে বসতে পারে কেবল দুইজন। বাকিরা এই ট্রেনের একঘেয়ে দুলুনিতে হাই তুলতে-তুলতে আর মোবাইল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আর ক্লান্ত হতে-হতে, বড়-বড় শ্বাস ফেলতে-ফেলতে স্থির হয়ে থাকে, ভাবতে থাকে কখন পরের স্টেশনটা আসবে…

আমার মতো কিছু মানুষের স্যাক্রিফাইসও নিশ্চয়ই থাকে। আমি যেমন বিনা বাক্যব্যয়ে সরে এলাম, বুকে পাথর রেখে, আর বাচ্চাটা লাফিয়ে পড়ে জায়গাটা দখল করল… এরকম স্যাক্রিফাইসের যন্ত্রণাও জমিয়ে রাখে নিশ্চয়ই কিছু মানুষ!

লাল দাড়ি আর ফেজ টুপিওয়ালা লোকটার সাথে একটা ছোট ব্যাগ— অনেকটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের হাতে যেরকম থাকে (ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের হাতে কি স্পেশাল ধরনের ব্যাগ থাকে? তাহলে আমার কেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কথাই মনে হল?)। তিনি ব্যাগটাকে প্রায় জাপটে ধরে বসে আছেন। আর একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার অস্বস্তি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পাত্তা না দেবার ভান করে এদিক-ওদিক তাকালাম, ভাব করলাম যেন খুব জটিল কিছু নিয়ে ভাবছি। তারপর আড়চোখে চাইলাম। আশ্চর্য! লোকটা এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন! এতক্ষণে এক সেকেন্ডের জন্যও চোখ সরাননি! অদ্ভুত তো! অস্বস্তিটা আরও বাড়ল। এ আবার কী! এটা তো ভয়ানক অসভ্যতা হচ্ছে, আমি তাঁর ছেলেকে জায়গা ছেড়ে দিলাম আর তিনি… লোকটা কি মুখের ভাষা বুঝতে পারে না কি! আমি যে জানলা ছেড়ে দেওয়ায় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছি তা কি তিনি ধরে ফেলেছেন?

এবার তাহলে পালটা স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যাক। আমিও ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। পলকহীন, বিরতিহীন তাকিয়ে থাকা। দু’জোড়া চোখের অলৌকিক সমাপতন। এরকম ভাবে কোনও প্রেমিকার দিকেও কখনও তাকাইনি। ঘাড়ের কাছে অস্বস্তি হচ্ছে। চোখ সরিয়ে নিলাম। তখন মনে পড়ল, একবার বহুদিন আগে, বিএসসি শেষ হবার পর, কলেজ-বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গিয়েছিলাম ভাইজ্যাক। চারটে ছেলে, দুটো মেয়ে— তার মধ্যে একজন পূর্বা। পূর্বাকে আমি ভালবাসতাম। পূর্বাও আমাকে ভালবাসত, হাবেভাবে বহুবার প্রকাশ করেছে। তা সত্ত্বেও আমরা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারছিলাম না, কারণ আমাদের দুজনেরই পা তখন অন্য সম্পর্কে বাঁধা ছিল। পূর্বা কিন্তু সেই শেকল কেটে আসতে রাজি ছিল। কিন্তু আমি, আমার ভাল-ছেলে ইমেজটা ভেঙে কিছুতেই ওর হাতে হাত রাখতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, কলেজে আমার একটা ভাল-ছেলে ইমেজ ছিল। ভাজা মাছটি উলটে খেতে না জানা ইমেজ। আমি বোধহয় সেই ইমেজটা খুব এনজয় করতাম। আবার ভয়ও পেতাম। মনে হত এক সম্পর্ক ভেঙে অন্য সম্পর্কে ঢুকলে সেই ইমেজ কাচের পাত্রের মতো শব্দ করে ভাঙবে। সবাই বলাবলি করবে— ও, তলে তলে এত কিছু! ফলে পূর্বা যে কথাগুলো শুনতে চেয়েছিল সেগুলো কোনওদিনই বলে ওঠা হয়নি।

সেবার ভাইজ্যাকও গিয়েছিলাম ট্রেনে করে। ছোটখাটো আড্ডার পর আমি আর পূর্বা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে একটা অদ্ভুত খেলা শুরু করেছিল পূর্বা। আমি তার নাম দিয়েছিলাম, শুভদৃষ্টি খেলা! দুজন দুজনের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে হবে, যে প্রথম পলক ফেলবে সে আউট। পরস্পরকে না ছুঁয়ে, একটা কথা না বলেও সেদিন আমাদের যৌন সংসর্গ হয়েছিল— আকণ্ঠ প্যাশনে দুজনের চোখ এক আশ্চর্য সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ভাইজ্যাক থেকে ফিরে আসার পর দুটো ঘটনা ঘটে। পূর্বার সম্পর্কটা ভেঙে যায় আর আমি পূর্বাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করি। অপরাধবোধ হয়নি বলব না। তবে এসব অপরাধবোধ বেশিদিন থাকে না। ধীরে ধীরে কেটে যায়। এক সময় থেকে আর এড়ানোর দরকারও পড়ে না। তখন পূর্বার সাথে দাঁড়িয়ে আমি এমনভাবে কথা বলতে পারতাম যেন আগেকার সেই ঘটনাগুলো পুরোটাই পূর্বার মনের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু এখন, এই ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে শুভদৃষ্টি খেলার কথা মনে পড়তেই আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। ভদ্রলোক সরালেন না, তিনি এখনও একই ভাবে তাকিয়ে আছেন। মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। আমি হুট করে উঠে পড়লাম, ওপরের বাঙ্কে রাখা ব্যাগ থেকে কিছু বার করার অছিলায়। কিছুক্ষণ এটা-ওটা ঘাঁটাঘাঁটি করার পর আড়চোখে লোকটার দিকে তাকালাম। আশ্চর্য! লোকটা এখনও একই ভাবে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু আমার দিকে নয়, আমি আগে যেখানে বসে ছিলাম সেইদিকে। অর্থাৎ ফাঁকা দৃষ্টি। তিনি আসলে আমাকে দেখছিলেন না, আমার মুখ বা অবয়ব তাঁর মাথার মধ্যে রেজিস্টার করছিল না। কিন্তু তাহলেও, কারোর চোখ আমার দিকে সারাক্ষণ স্থির হয়ে থাকবে ভাবলেই চামড়ার ভেতর কেমন একটা করে। হাত নিশপিশ করে, মনে হয় ধাঁই করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিই মুখে।

‘আমি হুট করে উঠে পড়লাম, ওপরের বাঙ্কে রাখা ব্যাগ থেকে কিছু বার করার অছিলায়’ শুধু দৃষ্টিই না, কারোর অ্যাটেনশনই আমি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চাই না। কলকাতা আইএসআই ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর আইএসআই-তে যাবার কারণটাও ছিল খানিকটা তাই। এতদিন বাইরে থাকার পরও আমি কলকাতায় থিতু হতে চাই না। এখানে বড্ড বেশি মানুষ আমাকে চেনে। বড্ড বেশি মানুষ আমার জীবন নিয়ে উৎসাহ দেখায়। আমার বাহারি ব্যর্থতায় তাদের অনেকেই খুশি হয়। আমার সাফল্যে তারা দুঃখিত হয়। এই সবই হয়তো আমার মনের ভুল। কিন্তু কলকাতায় ঢুকলেই চোরাবালির মতো হীনম্মন্যতা আমাকে টেনে নেয়। পরিচিত কোনও মানুষের সাথে দেখা হবার ভয়ে আমি সন্ধেবেলা রাস্তায় বেরোতে চাই না।

অথচ একজন বিখ্যাত লেখক হবার শখ আমার ষোলো আনা আছে। সাহিত্যিক হিসেবে আমি নাম চাই। প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্মান সব চাই। লিখতে বসে আমি তিরিশ বছর পরের আমিকে দেখার চেষ্টা করি। লোকে আমার অটোগ্রাফ নিতে আসছে, করমর্দন করে বলছে আপনার অমুক বইটা আমার ভীষণ প্রিয়, তমুক বইটা পড়ে আমি ছিটকে গিয়েছি, বাংলা সাহিত্যকে আপনি পথ দেখাচ্ছেন অথচ যত দিন যাচ্ছে ততই আমার গালে ট্যালিমার্কের মতো একটা করে দাগ পড়ছে ব্যর্থতার। দুটো কবিতার বই তো ইতোমধ্যে বেরিয়েছে। বিক্রি হয়নি, কোনও ক্রিটিকাল রিভিউ হয়নি। হবেও না। বাংলা সাহিত্যের বাঁকবদল তো দূরে থাক, হয়তো আমি তার স্রোতটাকেই চিনতে পারিনি। হয়তো গামছা পরে পুকুরের মধ্যে ডুবসাঁতার আর চিৎসাঁতারের কসরত দেখাতে-দেখাতেই আমার সাঁতারু-জীবন শেষ হবে। কিন্তু তাও বলি, সাহিত্যিক হিসেবে ব্যর্থতাকে আমি ভয় পাই না। আমি ভয় পাই মানুষ হিসেবে ব্যর্থতাকে। আরও পাঁচ বছর পর চাকরি না করার জন্য আমার নিশ্চয়ই আফশোস হবে। দশ বছর পর আফশোস হবে একজন আদর্শ বাবা না হয়ে ওঠার জন্য, আদর্শ স্বামী না হয়ে ওঠার জন্য। এই সংসারে তখন আমার গুরুত্ব কমে যাবে কি? জীবনানন্দ যেমন সমস্ত সাংসারিক ও পার্থিব ব্যর্থতাকে উল্লম্ব ভাবে ধারণ করেছিলেন তাঁর কবিতায়, উপন্যাসে— আমি সেরকম পারব কি? জীবনে না হলেও মরণোত্তর কিছু দাম কি আমাকে দেওয়া হবে? কোনও পত্রিকা থেকে বিশেষ সংখ্যা? নন্দন চত্বরের কোনও সভাঘরে আধঘণ্টার আলাপ? ইশ, কীসব ভাবছি! ভাগ্যিস, একজনের ভাবনা আরেকজন শুনতে পায় না!

ডালু বাচ্চাটার সাথে কী একটা খেলছে! বেশ জমে গেছে দুজনের। ও বাচ্চা ভালবাসে। বিশেষ করে একেবারে কোলের বাচ্চা দেখলে ফস করে ওর মাতৃভাব জেগে ওঠে। এই এক বছরে, অ্যাবর্শনের পর থেকে ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। ইশ, সেবার দশ মিনিটের অসাবধানতায় কত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল! পুজোর ছুটি কাটিয়ে কলকাতা থেকে ফেরার পর পরই ডালুর পিরিয়ড শুরু হবার কথা। পিরিয়ড তো ক্যালেন্ডার দেখে হয় না, তাই আমরা প্রথমে আশঙ্কা করিনি। দু’দিন গেল, চার দিন গেল, এক সপ্তাহ পরও যখন শুরু হল না, তখন আমি একটা প্রেগা নিউজ কিনে আনলাম। পরদিন সকালবেলা সাদা দণ্ডটার ওপর দুটো লম্বালম্বি দাগ ফুটে উঠল। দ্বিতীয়টা প্রথমে হালকা, তারপর ভাগ্যরেখার মতো যত সময় যেতে লাগল তত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মাতৃত্বের চিহ্ন, পিতৃত্বের চিহ্ন। পৃথিবীর কত মানুষের কাছে সেই মুহূর্তটা কী গভীর আনন্দময়! চোখে জল আনা খুশির সংবাদ, পরস্পরকে গভীর আলঙ্গনে অনেকক্ষণ ধরে জাপটে থাকার আনন্দ। হয়তো ডালুর কাছেও সেরকমই ছিল, হয়তো ও আমাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু আমার মুখ দেখে…

ওর মনের সংবাদ নেবার চেষ্টা আমি করিনি। কারণ এর ফলশ্রুতি বুঝতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। তখন সন্তান মানে আমার লেখালিখির জীবনে একেবারে দাঁড়ি না পড়লেও বড়সড় সেমিকোলন তো বটেই। হয়তো আমি সাহস করে চাকরিটা কখনওই ছাড়তে পারতাম না। বাচ্চা মানুষ করতে গিয়ে আমি প্রথাসম্মত মধ্যবিত্ত জীবনে আরও আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়তাম। আর কোথাও নীল দিগন্তের গায়ে গোধূলির মুহূর্তে একটা পাঠ্য সমাজতত্ত্বের বই আরও উপরে, আরও আরও উপরে উড়ে যেতে থাকত… নিজের কল্পনাকে অনন্ত বিস্তৃত করেও আমি তার নাগাল পেতাম না।

ফলে আমি ডালুকে বোঝালাম যে, এই মুহূর্তে অ্যাবর্শনই একমাত্র করণীয়। সেটা যে আমার জন্যই দরকার তা অবশ্য বলিনি। তখন ওর পিএইচডি শেষের দিকে। থিসিস সাবমিশন হবে কিছুদিনের মধ্যেই। আমি ওকে স্বপ্ন দেখাতে লাগলাম। বললাম, পিএইচডির পর পোস্টডক করতে যাও, বিদেশে যাও, সারা পৃথিবী দ্যাখো। ইউরোপ, আমেরিকা, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সংস্কৃতি— সব কিছু দেখার সুযোগ তৈরি হবে এর পর। দেশ-বিদেশ দেখার কামনা ওর চোখে-মুখে ছড়িয়ে গেল। এক সময় রাজিও হয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

ভালয়-ভালয় ডালুর অ্যাবর্শন হয়ে গেল। অ্যাবর্শনের পর এল ডিপ্রেশন। সমস্ত কাজ ফেলে ও একভাবে তাকিয়ে থাকত, কখনও জানলা দিয়ে, কখনও খোলা ল্যাপটপের দিকে, আর নিজের পেটে হাতটা রাখত মাঝে মাঝে। যেন প্রাণের স্পন্দন টের পেতে চাইত। আমি মাঝে মাঝে যে সান্তনা দিতাম না তা নয়, তবে সারাদিন ওর পেছনে বসে থাকলে আমার তো চলবে না, তখন আমার মাথায় ঘুরছে একটা ছোট উপন্যাস লেখার কথা। যেখানে জন্ম না নেওয়া সন্তানের সঙ্গে জীবনের মানে নিয়ে কথা বলছেন বাবা। জীবনের সঠিক অর্থটা কার ধরতে পারার কথা? জন্ম না-নেওয়া ভ্রূণ না কি অনেক পার্থিব অভিজ্ঞতা নিয়ে তিরিশ বছর পেরিয়ে আসা বাবা? অভিজ্ঞতা দিয়ে সবসময় জীবনকে বোঝা যায় না। অনেক সময়ই যায়, খুব ভালমতোই যায় কিন্তু সবসময় না। আমার বাবাও যেভাবে আমাকে আজকাল বোঝাতে চাইছে জীবনের মানে হল ভাল না লাগা সত্ত্বেও একটা চাকরি করা, স্ত্রী-সন্তান-সহ যথেষ্ট ব্যাঙ্কব্যালেন্স নিয়ে একটা সুখী নিরুপদ্রব জীবন কাটানো।

অথচ বাবা নিজে কখনওই সেরকম সংসারী ছিল না। মা বরাবর অভিযোগ করে এসেছে, বাবা সংসারে লেগে থেকেও যেন একটু দূরে। নিজস্ব জগৎ, পড়াশুনো, কাজ নিয়ে অনেকটা আলগা, অনেকটা আলাদা। আমি আর দিদি, আমরাও তো তার মতোই হতে চেয়েছি। আমিই অবশ্য বেশি। অথচ আমার ব্যাপারে বাবার কী ভয়! যেন বাস্তবজীবন সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই, আজীবন ধরে আমি এক ভুল পথে হেঁটে চলেছি…

ভাবলে অবাক লাগে, এই যে ডালুর ওপর এত বড় অন্যায়টা করলাম, সেই ডালুই কিন্তু আমার পথে সবচেয়ে বড় সাপোর্টটা দিল। ও-ই বলল, তোমাকে চাকরি করতে হবে না। তুমি লেখো, আমি টাকাপয়সার ব্যাপারটা দেখে নেব। শুধু একটা শর্ত রেখেছিল, ওকে নেগলেক্ট করলে চলবে না। ওর বোধহয় মনে-মনে ধারণা, শিল্পীরা যথেচ্ছ ও নির্বিচারে নারী সংসর্গ করে। ভাবুক, এসব ধারণা আমি সরাসরি ভাঙতে চাই না। আমি যে কোনও জনপ্রিয় সাহিত্যিক নই, আমার মতো দু’পয়সার লেখক যে কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ায়, সে-কথা আর যেই জানুক স্ত্রী না জানলেই ভাল!

এ-বিষয়ে আমার একটা বাড়তি সুবিধে আছে। ডালু বাংলা পড়তে পারে না। ও তো কেরালার মেয়ে, আইএসআই-তে পিএইচডি করার সময় আমার জুনিয়র ছিল। আইএসআই-তে পাঁচ বছর থেকে কাজ চালানোর মতো বাংলা শেখে না এমন লোক কম। ডালুর বাংলা জ্ঞান ওটুকুই। ফলে আমার গল্প-কবিতা পড়ে মানবিচার করার সুযোগ নেই। অনেকেই প্রশ্ন করেছে, ‘তোমার বউ যে তোমার লেখা পড়তে পারে না, তা নিয়ে তোমার কোনও ক্ষোভ নেই?’ তাদের কীভাবে বোঝাব যে, ক্ষোভের বদলে আমার তো খুশি হওয়ারই কথা! কর্মজীবনের ব্যর্থতা এত সরাসরি জীবনসঙ্গিনীর কাছে প্রকাশ না পাওয়াই মঙ্গল! অবশ্য এ-কথা লোকের সামনে বলি না। আমি যে নিজের লেখা নিয়ে এতটা ইনসিকিওর, একটা ইনকনফিডেন্ট— সেসব লোকে যত কম জানে তত ভাল।

ডালুকে আমি প্রোপোজ করি পিএইচডি-র প্রায় শেষের দিকে। তার আগের তিন বছর প্রতিদিন ওর সাথে দেখা হয়েছে। আমরা দুজন একটা অফিসঘর ভাগাভাগি করে বসতাম। এতসব সত্ত্বেও ওর সাথে কথা প্রায় হয়নি বললেই চলে। গুড মর্নিং, হাই আর গুডবাইয়ের বাইরে তেমন কোনও আলাপ হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। কোনওদিন ওর দিকে তাকিয়ে মনে হয়নি এই মেয়েটির সঙ্গে আমি সারা জীবন কাটাতে পারি। সেইটা মনে হল হঠাৎ, একটা গ্রাফ থিওরির প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে। সেই আলোচনা এক নদীর মতো, শুধু অঙ্কে আটকে থাকল না, দু’কূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ল, হাসি-উদ্দীপনা-প্রশ্রয়ের জমিতে পলি পড়ল অনায়াসে। সেই জমিই দেখতে-দেখতে আমাদের চোখের সামনে শস্যসুফলা হয়ে উঠল।

পরে জেনেছি, ডালুর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এক। একই সাথে একই অনুভূতি দুজনকে সংক্রামক ভাইরাসের মতো আক্রমণ করছিল! কিন্তু সেই অনুভূতিও ভাইরাল ফিভারের সূত্র মেনে এক সময় সেরে যাওয়ার কথা। হয়তো তাই যেত, যদি না আমি একটা ক্যালকুলেটেড গ্যাম্বল করে বসতাম।

আকর্ষণের ব্যাকরণ অনেক সময়ই বোঝা যায় না। বা বেশিরভাগ সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ব্যাকরণ শুধুমাত্র একটা জৈবিক বিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। ফলে আমি আকর্ষণের অনুভূতিগুলিকে মোটেই প্রশ্রয় দিতাম না। তাছাড়া আমার মনে দৃঢ় একটা ধারণা ছিল, আমার সংসারজীবন সুখের হবে না। বরং অনেকটা ঈর্ষা, কুটিলতা, অনেকটা আত্মকেন্দ্রিকতায় আমার দাম্পত্যজীবন ঘুরপাক খাবে। কেন এমন ধারণা হয়েছিল, তা এখন আর মনে পড়ে না (এক সম্ভাব্য জন্মবৃত্তান্ত অবশ্য মনে পড়ে। মা আমার একটা কোষ্ঠী করিয়েছিল। সল্টলেকে থাকার সময় একবার আলমারি থেকে বার করে লুকিয়ে দেখেছিলাম। তাতে একটা লাইন ছিল, ‘সংসারজীবন মধ্যম সুখের’। মধ্যম সুখ বলতে আমি ধরে নিয়েছিলাম ডিভোর্স-টিভোর্স হবে না। অর্থাৎ প্রেমহীন বিচ্ছেদহীন একটা সহাবস্থান)। কলেজ আর আইএসআই-এর প্রথম পর্বের দুটো ব্যর্থ সম্পর্কের পরে ধারণাটা আরও পোক্ত হয়। ব্যর্থ সম্পর্কগুলোর কাছে আমার আরও একটা ঋণ আছে। তাদের হাত ধরেই আমার সম্পর্ক চেনার চোখ তৈরি হয়েছিল। দুটো মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের একটা স্পার্স স্যাম্পল থেকে আমি তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি। ডালুর সাথে কয়েকদিনের বন্ধুত্বেই আমি— যেভাবে একজন ইনভেস্টার স্টক কেনে বা বেচে— সেভাবেই সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আজকে স্বীকার করতে কোনও আপত্তি নেই যে, সেই প্রস্তাবের পেছনে হৃদয়ের সাড়া যতটা না ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল মস্তিষ্কের সম্মতি। একসাথে থাকতে গিয়ে দেখলাম ভুল করিনি। আসলে দাম্পত্যের বৃক্ষটি রোপনের জন্য আমরা বৃথাই চারার খোঁজ করে মরি, আদতে দরকার হয় আলোবাতাস আর উর্বর মাটি। এটুকু দিতে পারলে প্রেমের স্বয়ম্ভূ বীজ আপনাআপনিই প্রোথিত হয়, অঙ্কুরিত হয়, দেখতে-দেখতে সম্পর্ক মহীয়ান হয়ে ডালপালা ছড়ায়।

আমাদের সম্পর্ক মহীয়ান হয়েছে কি না বলতে পারব না, তবে আমার বড় সুবিধে হয়েছে। দিব্যি কেমন চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারলাম! একে-একে দায়িত্বগুলো ছলে-বলে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারছি!

আমি যে চাকরিটা ডেলিবারেটলি ছেড়ে দিয়েছি, তা বাড়িতে কেউ জানে না। বলা হয়েছে আরও ভাল একটা চাকরির অপেক্ষায় আছি। বাবা খুশি হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়নি। এদিকে মিথ্যেটা বয়ে বেড়াতে আমারই কষ্ট হচ্ছে বেশি। মিথ্যে বলে নয়, মিথ্যে বইতে আমার বাধে না। কিন্তু গার্টারের মতো একটা সরু মিথ্যেকে আর কতদিন টানা যায়? এক সময় ছিঁড়বেই। নাঃ, এবার যে করেই হোক সত্যিটা বলে আসতে হবে। অন্য লোক মারফত জানতে পারলে তারা আঘাত পাবে।

কিন্তু আমিই বা বলি কী করে? বাবার বয়স হয়েছে। আঘাত এখন আর বলিরেখার মতো ধারণ করতে পারে না, বরং কুঞ্চিত চামড়ার মতো ঝুলে থাকে। তার পরাজিত মুখটি দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। তার পিঠ থেকে ক্রমাগত রক্ত গড়াতে-গড়াতে আমার ঘুম স্পর্শ করে, চুঁইয়ে-চুঁইয়ে লেখার ভাষায়। সেদিন চিরায়ত জিজ্ঞেস করছিল, তোমার লেখায় আজকাল শুধুই হতাশা কেন? খুব একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। সৈকত বলল, অর্ণবদা, আরেকটু হিউমার ঢোকাও। ওদের কি সব কথা বলা যায়?

এসব কাউকেই বলা যায় না। এই মানুষটি সারা জীবন আমাদের মাথার ওপর ছাতার মতো রয়ে গেল। বদলে কী পেল? নাথিং। এখনও, এই শেষ বয়সেও, আমি তাকে শান্তি দিতে পারলাম না। এও তো এক হত্যা। আর কেউ জানতে পারল না, শুধু আমি আর বাবা— আততায়ী ও হন্যমান— আমরা দুজনেই খালি এই হত্যার গুপ্তলিপি তর্জমা করতে পারলাম। অর্জুনের মতো আমি জানলাম, প্রিয়জনের পতন আমাকে দেখে যেতে হবে; যুদ্ধ থেকে, এই হাঁ-করা সংসার থেকে আমাদের কারোর মুক্তি নেই। উল্টোদিকে শরশয্যায় শুয়ে বাবা কী ভাবল ভগবান জানে! হয়তো কিছুই ভাবল না, হয়তো শুধু আকাশের তাকিয়ে একদৃষ্টে সমাজতত্ত্বের বইটাকে ঘুড়ির মতো উড়ে যেতে দেখল।

অথচ এ তো ন্যায়যুদ্ধ নয়। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। আছে শুধু ভালবাসা। আর ভালবাসার গর্ভে বড় হয়ে ওঠা প্রত্যাশা। প্রত্যাশা এখন শিশু। কিছুদিন পর আরও অনেক প্রত্যাশার সাথে মিলেমিশে চরতে বেরোবে। এই সময় বদসঙ্গ এড়িয়ে চলাটা জরুরি। বত্রিশ বছরের জীবনে কত সঙ্গদোষে নষ্ট হওয়া প্রত্যাশাকেই তো দেখলাম! কত প্রত্যাশা নিজেকে নিজে শেষ করে দিল! যাক গে সেসব কথা। দুর্বল মুহূর্তে বাবাকে বুঝিয়ে বলতে পারলে নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook