কাটিহারের মেমসাহেব ভূত

কলকাতায় আমরা বোধহয় বছর তিনেক ছিলাম। তাপরই আমার বাবা কী একটা পরীক্ষা দিয়ে রেলের টি.আই. হয়ে গেলেন। টি.আই. কথাটার মানে ট্রাভেলিং ইনস্পেক্টর। এখন আর এই পদটি আদৌ আছে কি না জানি না, থাকলেও সেই মহিমা নিশ্চয়ই নেই। কিন্ত ব্রিটিশ আমলে টি.আই. সাহেবের দাপট এবং ক্ষমতা ছিল অপরিমেয়। গোটা একটা সেকশনের সর্বেসর্বা তখন টি.আই. সাহেব। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাবা গেলেন বিহারের কাটিহারে তাঁর নতুন চাকরিতে যোগ দিতে। আমি মা আর দিদির সঙ্গে চালান হলাম ময়মনসিংহে, আমার স্বর্গরাজ্য, আমার প্রিয়তম শহরে। আর প্রিয়তম মানুষ দাদুর কাছে আবার। আমাকে পেয়ে দাদুও আত্মহারা।

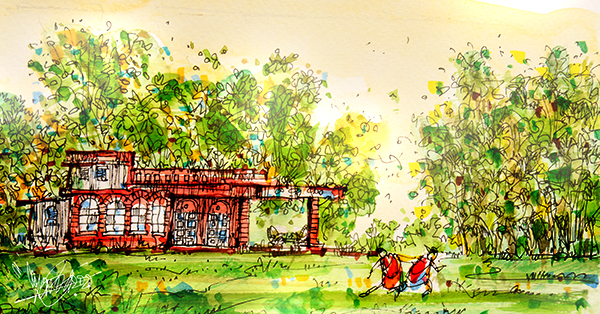

ময়মনসিংহেই বাকি জীবনটা কেটে যাক, এমনই ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়, ভবিতব্য কোনও ইচ্ছার অধীনে চালিত হয় না। কিছুদিন পরেই আবার আমাদের রওনা হতে হল কাটিহার নামক এক অচেনা, রহস্যময় শহরের উদ্দেশ্যে। কাটিহারে সাহেবপাড়ায় আমাদের বাংলোবাড়িটা দেখে আমরা হকচকিয়ে গেলাম। চারদিকে রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ড, মাঝখানে বেশ বড়সড় পাকা বাড়ি। তাতে প্রকাণ্ড বড় দুটো ঘর, আর ছোট-ছোট আরও চারটে ঘর, সামনে কাঠের জাফরি দেওয়া বারান্দা, পিছনে দরদালান। বাড়ির পিছন দিকে একটু তফাতে বাবুর্চিখানা বা প্যানট্রি। আর একপাশে বাবুর্চি পাঁচু শেখের কোয়ার্টার। গোটা চত্বর জুড়েই প্রায় একই রকম বাংলোবাড়ির সারি। সামনের রাস্তায় দু’ধারে দেবদারু গাছের মহিমান্বিত সমাবেশ। আর ভারি নিরিবিলি, নির্জন পরিবেশ।

এর আগে সোফাসেট বা ডাইনিং টেবিল দেখিনি। আমাদের বাংলোতে এইসব মহার্ঘ বস্তু দেখে অবাক। শুনলাম রেলের এক সাহেব ইংল্যান্ডে ফিরে যাবেন বলে সত্তর টাকায় বাবাকে এইসব জিনিস বিক্রি করে গেছেন (খাঁটি বার্মা সেগুনের তৈরি সেইসব জিনিস আজও আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে আছে)। নতুন সোফায় উঠে কিছুটা নাচানাচি করে নেওয়া গেল। শুনলাম সামনের ঘরখানা ড্রয়িংরুম, অতিথিদের আপ্যায়নের জায়গা। তার পাশে একটা ছোট ঘরে বাবার ফাইলপত্র রাখা হয়। অন্য পাশে শোওয়ার বা থাকার ঘর। এতটা জায়গা জুড়ে থাকার অভ্যাস আমাদের নেই। তাই প্রথম-প্রথম একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বাড়ির বাইরে প্যানট্রিতে রান্নাবান্না করতে মা রাজি নয়। ডাইনিং হল বা দরদালানের লাগোয়া একটা বড় স্টোররুম ছিল, সেটাতেই মা রান্না করত। আমাদের ঘরগেরস্থালি সামলে দিতে ময়মনসিংহ থেকে ঠাকুমাও এসেছিল আমাদের সঙ্গে।

সেটা শীতকাল ছিল, বেশ মনে আছে। ময়মনসিংহে সেই আমলে যে-শীত পড়ত তা অবিশ্বাস্য। এত শীত যে, খোলা বারান্দায় রাখা বালতির জলের উপরিভাগটায় সরের মতো পাতলা বরফের স্তর জমে যেত। হাত দিলেই মচ করে ভেঙে যেত সেটা। কাটিহারের শীতও ছিল মারাত্মক। আমার আর দিদির তখনও তেমন গরম জামা ছিল না। মা আমাদের দুজনকে দুটো ছোট আলোয়ান দিয়ে জড়িয়ে পিছনে গিঁট বেঁধে দিত। আর রোদ পোহানো তো ছিলই। সন্ধের পর ঠাকুমা মেটে হাঁড়িতে কাঠকয়লা জ্বেলে নিয়ে আগুন পোহাত, সঙ্গে আমরাও।

সেই বাংলোবাড়িতে বিস্তর গাছপালা ছিল। একটা শিমুল, একটা মাদার, আম, জাম, পেয়ারা, পিচ এবং আরও কিছু গাছগাছালি।

বাবার কাজটাই ছিল বাইরে-বাইরে। বাড়িতে দু’রাতও কাটাতে পারতেন না বাবা। লাইনে যেতে হত। কাছাকাছি পূর্ণিয়া, দূরের লালমণির হাট, পার্বতীপুর, রাজশাহী, মণিহারী আরও কত জায়গায় যে নিত্য যেতে হত তার হিসেব নেই। যেতেন অবশ্য নিজস্ব সেলুন কার-এ। আর সেলুনটিও ছিল ভারি সুন্দর। চকচকে সেগুন কাঠের ইন্টিরিয়র, একপাশে রান্নাঘর, চওড়া গদির বিছানা, খাওয়ার টেবিল।

সোফাসেট আর ডাইনিং টেবিল হলেও তখনও আমাদের খাট-পালঙ্ক তেমন হয়নি। সবেধন নীলমণি আমার মায়ের বিয়ের খাটখানা। ঠাকুমা আমাকে আর দিদিকে নিয়ে মেঝের বিছানায় শুত। আমার ডানদিকে ঠাকুমা, বাঁ-ধারে দিদি। আর লেপের মধ্যে মাথামুণ্ডু ঢুকিয়ে নিঃসাড়ে ঘুম। তখন সারাদিন বাঁদরামি করে বেড়াতাম বলে রাতে ঘুম হত প্রগাঢ়। আমার ঘুমের কিছু খ্যাতি আছে। কানের কাছে দামামা বাজলেও নাকি আমার ঘুম ভাঙে না!

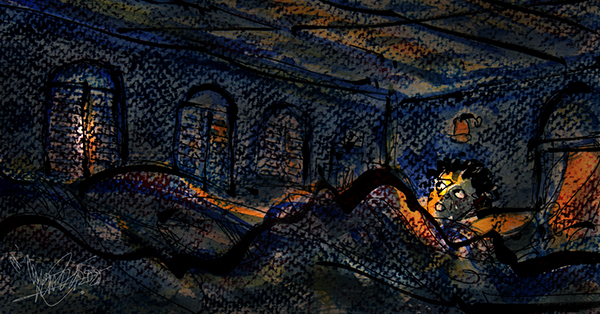

তখন আমরা সবে কাটিহারে এসেছি। গোছগাছ করতে কয়েকটা দিন কেটেছে মাত্র। একদিন নিশুত রাতে আমার সেই গাঢ় ঘুম হঠাৎ অকারণেই ভেঙে গেল। না, পেচ্ছাপ পায়নি বা অন্য কোনও কারণও নেই। আর ঘুম ভেঙেই আমি টের পেলাম যে, আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত। ঘুমের কোনও রেশ বা চোখে ঘুমের আঁশটুকুও নেই। এবং মনে এও হল যে, এবার কিছু একটা হয়তো ঘটবে! কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল, কেননা এই মাঝরাতে ঘুম ভাঙার ঘটনাটা নতুন, আগে কখনও ঘটেনি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, আমাদের বাংলোর পিছন দিকের ফটকের কাছ থেকে একজন মেমসাহেবের হাই হিলের শব্দ টক-টক করে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার শরীর ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, শক্ত হয়ে শুয়ে রইলাম, বাক্রহিত। মেমসাহেবের হাই হিলের শব্দ তিনটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডাইনিং হলের বন্ধ দরজা ভেদ করে ঢুকে এল। ডাইনিং হল আর আমাদের শোওয়ার ঘরের মধ্যবর্তী খোলা দরজা দিয়ে আমি স্পষ্ট হাই হিলের শব্দ পাচ্ছি। সেই শব্দটা ডাইনিং টেবিলের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার, দু’বার, তিনবার, চারবার এবং বহুবার ঘুরে-ঘুরে তারপর যেমন এসেছিল তেমনি দরজা ভেদ করে বাড়ির পিছন দিকের ফটকের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমার বিকট ভয়ার্ত চিৎকার শুনে মা, ঠাকুমা, দিদি সবাই উঠে পড়ল। মুশকিল হল, বড়রা বাচ্চাদের কথায় কখনওই গুরুত্ব দেয় না। আমার কথা শুনে কেউই তেমন আন্দোলিত হয়নি। ঠাকুমা বলল, ‘স্বপ্ন দ্যাখছস।’ মা বলল, ‘ক্যালেন্ডার নড়লে ওরকম টক-টক শব্দ হয়।’ কিন্ত ঘটনার শেষ তো এখানেই হল না! তিন বা চারদিন বাদে আবার হুবহু এক ঘটনা। মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙল, কাঠ হয়ে শুয়ে থেকে শুনলাম, মেমসাহেব আসছেন। এলেন। তাঁর পরিক্রমা শেষ করে চলেও গেলেন। আবার আমার তুমুল চেঁচামেচি। আবার মা আর ঠাকুমার উত্থান। আবার সান্ত্বনা এবং গোঁজামিল। ফের ঘুমিয়ে পড়া। কিন্ত মুশকিল হল, মেমসাহেবের কোনও রুটিন ছিল না। কখনও চারদিন পর তো কখনও সাতদিন পর, কখনও-বা দশদিন পর। আবার হয়তো পর পর দু’দিন। কিন্ত যে তিন বছর আমরা কাটিহারে ছিলাম, তার মধ্যে মেমসাহেবের আগমনের কামাই ছিল না। প্রথম কয়েকবার চেঁচামেচি করেছিলাম বটে, কিন্ত তারপর আমি আর সেই বৃথা চেষ্টা করিনি। মেমসাহেব তাঁর মতো আসতেন, আমি নিঃশব্দে শুয়ে তাঁর পদধ্বনি শুনতাম, তিনি চলে গেলে ঘুমিয়ে পড়তাম, কাউকেই কিছু বলতাম না। আর এটাও ঠিক যে, আমি ছাড়া আর কেউ ওই শব্দ শোনেনি। এইখানে এটাও বলে রাখি যে, মেমসাহেব কাটিহারেই ক্ষান্ত দেননি। তিন বছর বাদে বাবা মাল জংশনে বদলি হয়ে যান, মেমসাহেব সেখানেও হানা দিয়েছিলেন। তবে বারে কম। সম্ভবত বেশ কয়েক বছর পর একবার লামডিঙেও তাঁর হাই হিলের শব্দ পেয়েছিলাম। এখন আর শব্দ নেই, তবে অতিশয় মজবুত বার্মা সেগুনের টেবিলটা আজও আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই গল্পটা প্রচারিত হওয়ার পর, এটা যে কোনও অতিলৌকিক ঘটনা নয় তা প্রমাণ করার জন্য অনেকেই নানা ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি সবিনয়ে তাঁদের বলেছি যে, ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। ব্যাখ্যা ছাড়াই তো দিব্যি চলে যাচ্ছে। আর কেনই বা কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাগুলোর আশ্রয় নিতে হবে আমাদের! এই জন্ম আর জীবনের ব্যাখ্যাই তো আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না, না পাওয়া গেল মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ। চেতনা কী বস্তু তার জবাব আজও বিজ্ঞানের কাছে নেই। কিংবা আলো কী দিয়ে তৈরি। তাই ব্যাখ্যার অতীত আরও অনেক কিছুর মতোই আমার এই অভিজ্ঞতাটাও বেঁচেবর্তে থাক না!

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র