‘তোমার পুরানো আখরগুলি’

শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা অমিতা সেনের লেখায় পড়েছিলাম— সই দিতে গিয়ে একটি মেয়ের খাতায় গান্ধীজি লিখে দিয়েছিলেন, ‘তাড়াহুড়োয় কথা দিয়ে ফেলো না, কেননা প্রতিজ্ঞারক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।’ কয়েক বছর পর খাতাটা যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে, একটা অটোগ্রাফের জন্য। পাতা ওলটাতে গিয়ে অভিন্নহৃদয় বন্ধুর লেখা পড়ে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ হাতছাড়া করলেন না রবীন্দ্রনাথ। লিখে দিলেন, ‘যদি ভুল মনে হয় পরে, ছুঁড়ে ফেলে দাও প্রতিজ্ঞা।’ আবার কোথাও একটা দেখেছিলাম, আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র প্রমথনাথ বিশী ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পর কাউকে একটা অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘ভুল করিতে শেখো।’

আমার বন্ধুদের মধ্যেও অনেকেই এটা করত। সই আর হাতের লেখা সংগ্রহ করে রেখে দেওয়া। কেউ খুব তাড়ার মধ্যে একটা বই উপহার দিলেও আমি সবসময় বলেছি, ‘কিছু লিখে দিন।’ কিছু লিখিয়ে অথবা আঁকিয়ে নেওয়ার জন্যে সবসময় খ্যাতিমান ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। ভাললাগার কেউ হলেই চলে। আমি নিজে কাউকে কিছু দিতে গেলে, অন্তত নিজের হাতে লেখা একটা ছোট চিরকুট তার সঙ্গে জুড়ে দিই।

একটা ব্যস্ত বিমানবন্দরে যেমন কল্পনায় উড়তে দেখা চোখ-ধাঁধানো, অধরা সব আকাশযান নাগালের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকে, শান্তিনিকেতনে দুনিয়ার বিশিষ্টজনেরা জড়ো হতেন যেন অনেকটা তেমন ভাবেই। খুব কাছ থেকে আমরা তাঁদের ছুঁয়ে দেখেছি, বুঝে নিয়েছি। ঝাঁক বেঁধে অনেক সময় তাঁদের কাছে চলে গিয়েছি তাঁদের হাতের লেখা নিজেদের কাছে রেখে দেবার ইচ্ছে নিয়ে। সোজা কথায় একটা ‘অটোগ্রাফ’-এর প্রত্যাশায়। এমনকী আমরা সংগ্রহে রাখতাম বন্ধু অথবা সহপাঠীদের লেখাও।

বাজারে এখন আর অটোগ্রাফ-খাতা বলে কিছু পাওয়া যায় কি না জানি না। আমাদের সময় সহজলভ্য ছিল। বই-খাতা, ছবি আঁকার সরঞ্জামের দোকানে সুন্দর, ছোট্ট ছোট্ট অটোগ্রাফ-খাতা পাওয়া যেত। আমাদের অনেকেরই তেমন একটা করে খাতা ছিল। সই সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের লজ্জা, ভয় অথবা সঙ্কোচ ছিল না। সই চেয়ে পাওয়া যায়নি এমন ঘটনা ছিল বিরল। বরং শুধু একটা সই চাইতে গিয়ে বাড়তি কিছু ভালবাসা নিয়ে ফেরার স্মৃতিই যেন বেশি।

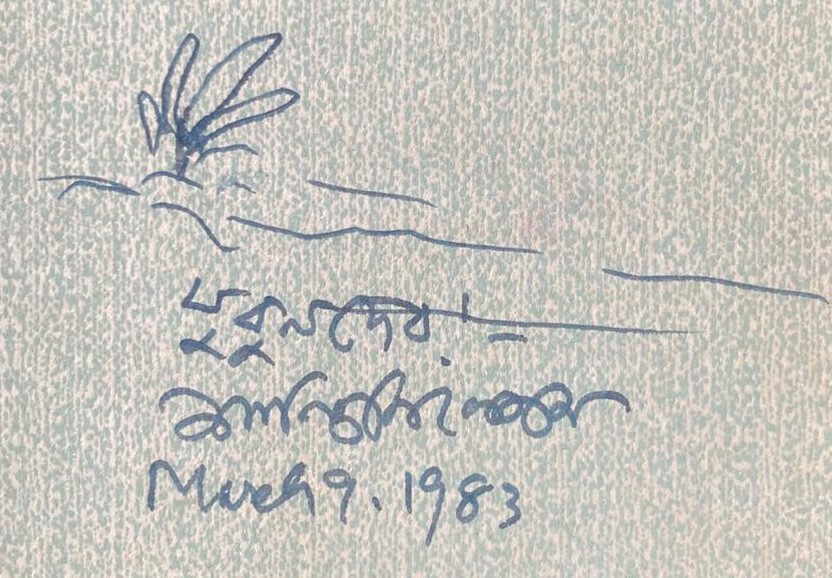

তখনও নিরাপত্তার অত কড়াকড়ি হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী আশ্রমে এসেছেন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার একদিকে থেকে আমাদের অটোগ্রাফ-খাতাগুলো জমা নেওয়া হল। শুনলাম, উনি বিশ্রাম নেওয়ার সময় ধীরেসুস্থে প্রত্যেকের খাতায় সই করে দেবেন। আশ্রমের পুরনো ছাত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বভারতীর আচার্য ইন্দিরার ইংরেজিতে সই করা একটা খাতা ফেরত পেলাম, কিন্তু খাতাটা আমার নয়। পুরনো অনেক সই-সহ আমার নিজের খাতাটা বদল গেল। বোধহয় খাতাটায় নিজের নাম লেখা ছিল না বলেই। শিল্পী মুকুল দে আর সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য আমার মা একবার নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ি। একটা ঝর্না কলম দিয়ে দু’চার আঁচড়ে রুক্ষ জমিতে একটা ঝোপের মতো কিছু একটা এঁকে দিয়েছিলেন মুকুল দে। তখন স্কুলে আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

লীলা মজুমদার থাকতেন রতনপল্লীর একটা বাড়িতে। একটা টেবিলে ঝুঁকে পড়ে সাদা শাড়ি পরে লিখছিলেন। আমার খাতায় লিখে দিলেন, ‘যতদূর চোখ যায় তারো উপরে চেয়ে দেখো।’ সেই যে আমাকে মনটা দিয়ে দেখতে শেখালেন, সেই শিক্ষা কাজে লাগছে আজও।

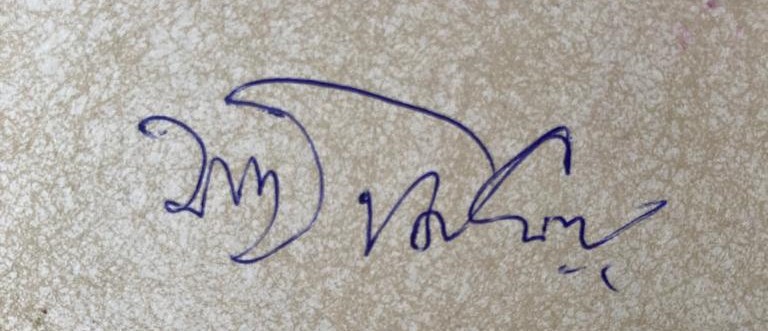

তারপর আমি অষ্টম শ্রেণিতে উঠে গিয়েছি। ওই একই খাতায় পেলাম সরোদের আচার্য আমজাদ আলি খান, রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, শিল্পী যোগেন চৌধুরী, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা উৎপল দত্তর সঙ্গে একই পৃষ্ঠার দুই দিকে সত্যজিৎ রায়ের দুটো সই। দুটো সই কেন? ঘটনাটা আমার দিব্যি মনে আছে। ওঁর সইটা ছিল আমার এতটাই পছন্দের, সেটা নকল করতে করতে আমি ওই সইটা প্রায় হুবহু এঁকে ফেলতে পারতাম। সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন নতুন কোনও ছবির শুটিং করতে। খবর পেয়ে আমি হাজির। বোলপুর টুরিস্ট লজ-এ নিজের ঘর থেকে খাওয়ার জায়গায় যাচ্ছিলেন। সইয়ের খাতাটা বাড়িয়ে দিলাম। খুব লম্বা। আমার মাথার অনেক উপরে তিনি খাতাটা শূন্যে ধরে সই করছিলেন। তাই হয়তো হাতটা কেঁপে যাচ্ছিল। খাতা ফেরত পেতেই আমি সইটা দেখে বললাম, ‘আপনার সইগুলো যেরকম সুন্দর হয়, এটা কেন ওরকম হল না?’ উনি সম্ভবত জীবনে এমন বেয়াড়া কথা শোনেননি। খুবই গম্ভীর মানুষ, কিন্তু হেসে ফেললেন। আমাকে আপাদমস্তক দেখে ভারী একটা গলায় বললেন, ‘কোথায় পড়ো?’ আমি বললাম, ‘পাঠভবন’। বললেন, ‘দাও, আর একটা করে দিচ্ছি।’ আমি দেখলাম দ্বিতীয় সইটার চেয়ে প্রথমটাই ভাল। ওটাই অটোগ্রাফ খাতার শেষ পৃষ্ঠা। আর পাতা নেই। মনে পড়ে গেল, বালক সত্যজিতের অটোগ্রাফ-খাতায় রবীন্দ্রনাথ একটা কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। তার জন্য খাতাটা একদিন রেখে দিয়েছিলেন।

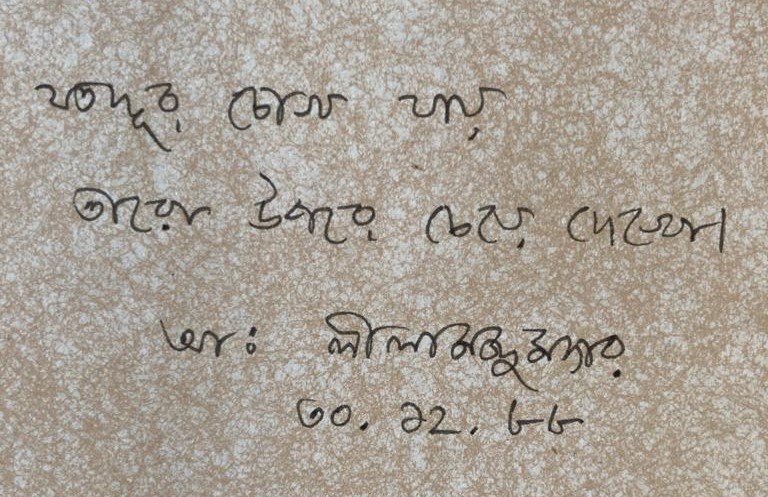

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসতেন। তখন অনেক কবিতার আসর বসত। আড্ডা দিতেন ইন্দ্রনাথ মজুমদারের বইয়ের দোকান ‘সুবর্ণরেখা’য়। উপদ্রব করতাম, কিন্তু আমাকে স্নেহ করতেন। তখন সবেমাত্র আমার কাঁচা হাতের কিছু ছড়া নিয়ে আমার একটা বই বেরিয়েছে। আমার শখ মেটাতে আমার বাবা কষ্ট করে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। বইটা এক অনুষ্ঠানের শেষে তাঁকে দিলাম। উনি একটা সিগারেট খাচ্ছিলেন। আমি বললাম, ‘একটা অটোগ্রাফ দিন।’ তিনি লিখে দিলেন, ‘নীলাঞ্জন, একদিন তুমি অন্যদের অটোগ্রাফ দেবে!’

বছরখানেক পর আমার উপহার দেওয়া বইটা ইন্দ্রদার দোকানে পুরনো বইয়ের তাকে বিক্রি হতে দেখে আমি খুব হতাশ হলাম। ভাবলাম বইটা কিনে ওঁকে দেব আর আগের লেখার নীচে লিখে দেব, ‘সুনীলদাকে, দ্বিতীয়বার নীলাঞ্জন।’ ইন্দ্রজেঠু আদরমাখা গলায় বললেন, ‘এরকম কিছু কোরো না। সুনীলের বাড়িতে প্রচুর বই জমে গিয়েছিল, আমি তার কিছু নিয়ে এসেছি। আবার বই বেরোলে ওকে দেবে।’ তারপর বহু বছর চলে গেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানে-সেখানে দেখা হলেও আমার আর কোনও বই তাঁকে দেওয়া হয়নি। একবার হঠাৎ দিল্লির একটা অতিথি নিবাসে দেখা। উনি কলকাতায় ফিরবেন বলে এয়ারপোর্টের গাড়িতে উঠছেন। আমার হাতে নতুন একটা বই। দিলাম। মুখে সেই প্রশ্রয়ের একটা হাসি। বললেন, ‘প্লেনে বসে পড়ব।’ কয়েক সপ্তাহ পর দেখি, তাঁর জনপ্রিয় এক সাপ্তাহিক প্রবন্ধের কলাম তিনি শেষ করেছেন ওই বইয়ে আমার দুই পঙ্ক্তির একটা কবিতা দিয়ে, যার নীচে আবার লেখা— ‘নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ থেকে।’ ছোটবেলার দুঃখ ভুলে গেলাম।

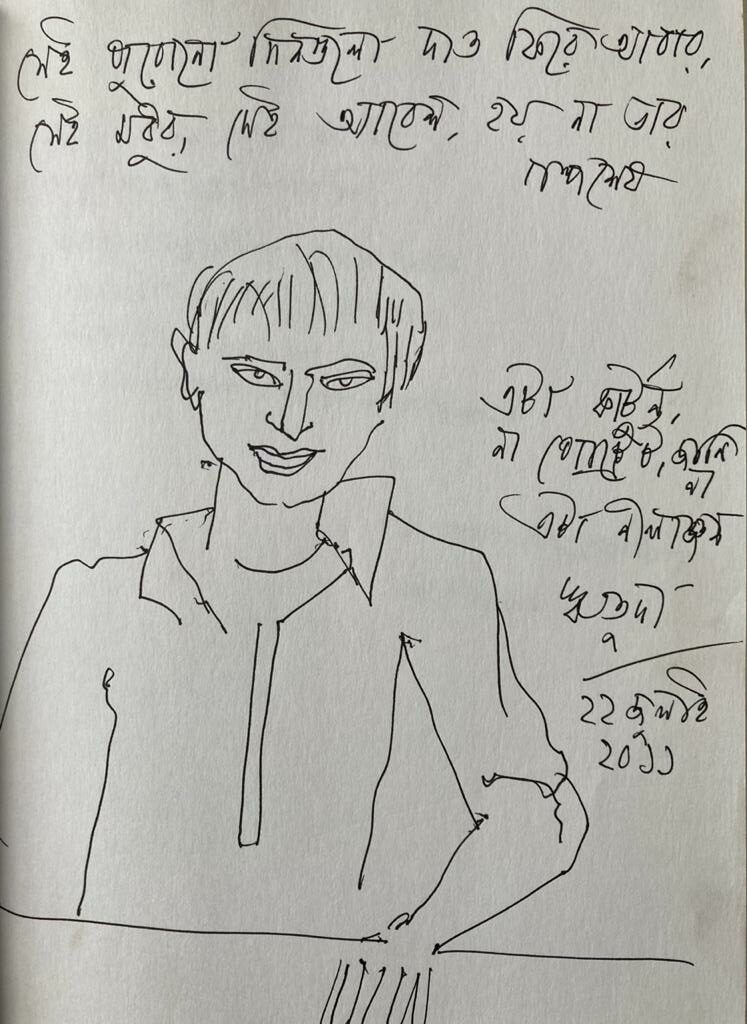

হাতের লেখার টান, শৈশব চলে গেলেও আমার ভিতর রয়ে গেছে। ঋতুপর্ণ ঘোষ রবীন্দ্রভবনে বসে এঁকে দিয়েছিলেন আমার একটা ছবি। ‘এটা কার্টুন না পোর্ট্রেট জানি না, এটা নীলাঞ্জন। ঋতুদা।’ আমি বলেছিলাম, ‘তোমার লেখা একটা গানের কথাও লিখে দাও।’ লিখেছিলেন, ‘সেই পুরোনো দিনগুলো দাও ফিরে আবার,/ সেই মধুর, সেই আবেশ, হয় না তার গল্প শেষ।’

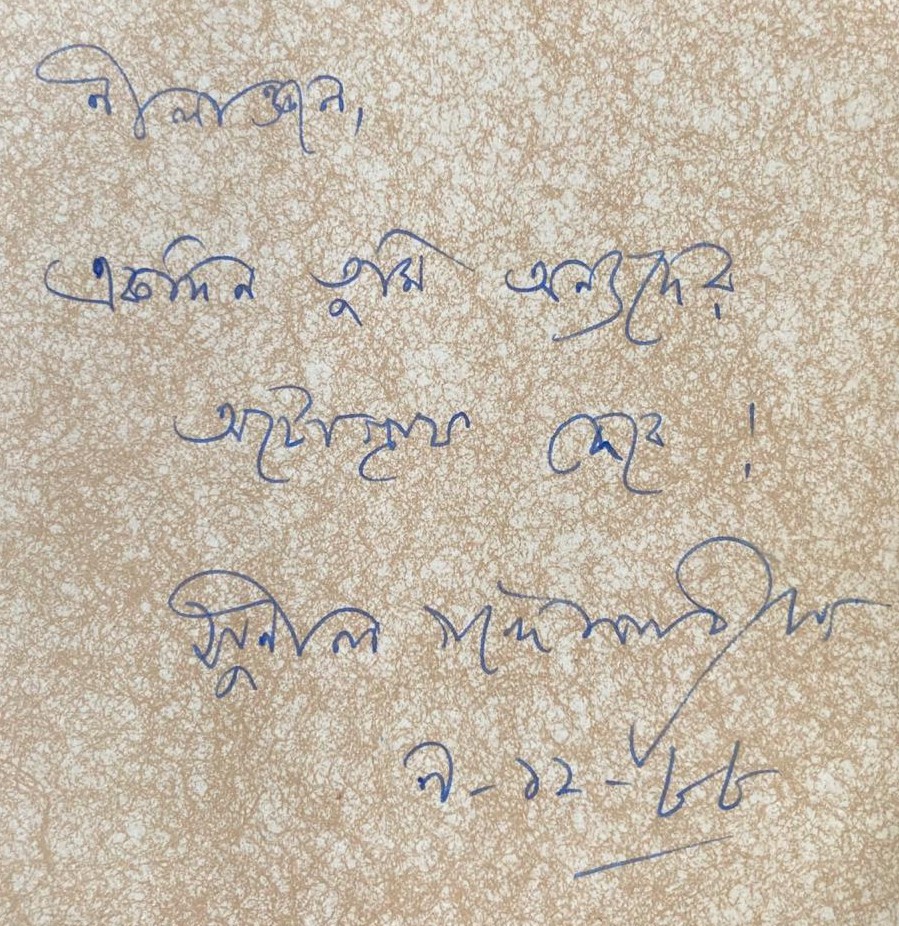

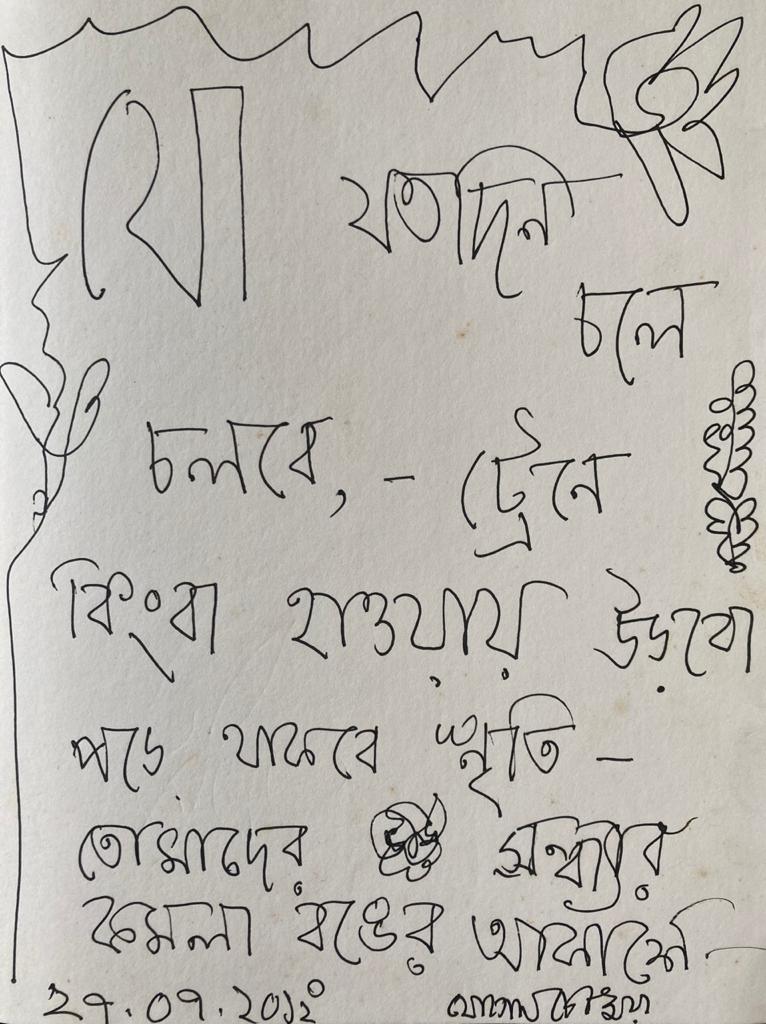

পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া মার্কিন কবি ইউসেফ কোমিউনাকা লিখেছিলেন নিজের একটা কবিতা আর পাশেই যোগেন চৌধুরী এঁকে দিয়েছিলেন কবির পোর্টেট। আমার খাতায়। এক আবেগঘন সান্ধ্য আড্ডার শেষে যোগেনদার লেখা একটা চমৎকার কবিতাও পেলাম। ‘যতদিন চলে/ চলবে, ট্রেনে/ কিংবা হাওয়ায় উড়বো/ পড়ে থাকবে স্মৃতি—/ তোমাদের সন্ধ্যার/ কমলা রঙের আকাশে।’

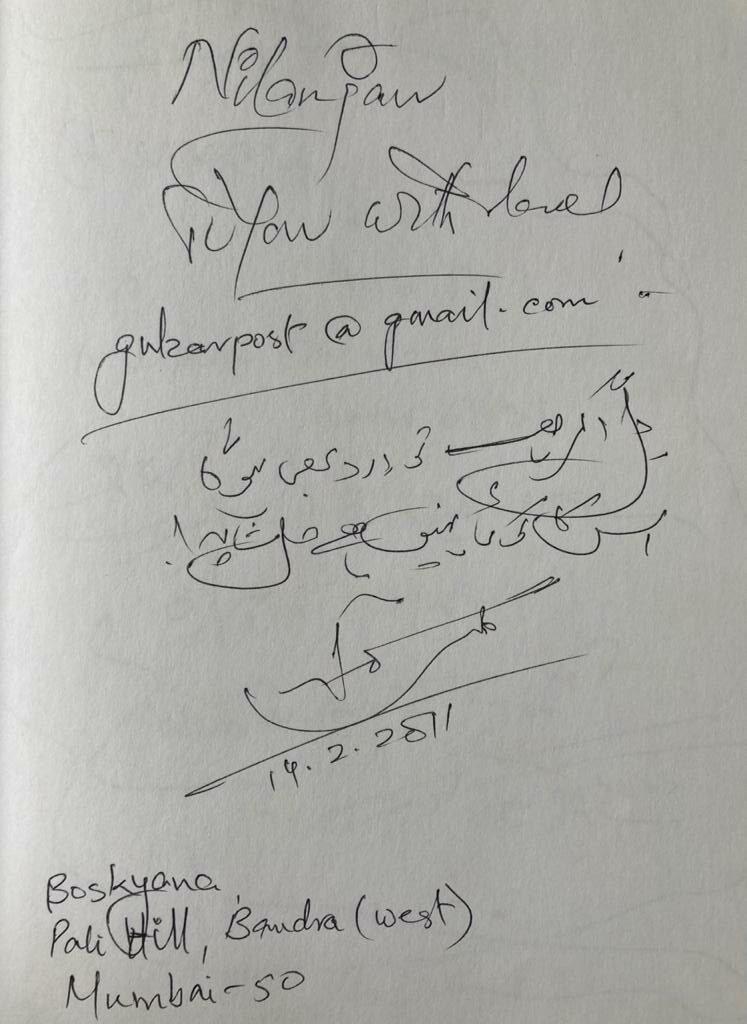

আর একবার। তখন আমার একটা গভীর ভালবাসা হঠাৎ ভেঙে গেছে। ঘুম হয়নি। চুল এলোমেলো, চোখের নিচে কালি। একটা উদাসী উদাসী ভাব। পরদিন গুলজার সময় দিয়েছেন শান্তিনিকেতনের রথীন্দ্র-অতিথিগৃহে। তিনি কবি, তাই হয়তো আমার মনের অবস্থা কিছু বুঝেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সকালের খাবার খেতে বললেন। ফেরার সময় উর্দুতে লিখে দিলেন নিজের কবিতা, যা আমার ভাঙা মন যেন আবার জুড়ে দিল। আমি তার অনুবাদও করেছিলাম একটা। ‘হৃদয় যদি থাকে সে তো ভাঙবেই,/ কে জানে এই ব্যথা শেষে কোথায় গিয়ে থামবে!’ আমার ওই খাতাটাতেই পেলাম আর এক প্রিয় কবি, বাংলাদেশে আমার অভিভাবক সৈয়দ শামসুল হকের লিখে দেওয়া কবিতা, ‘যে আমাকে ইচ্ছে করেছে আমি তার/ যে আমাকে ইচ্ছে করেনি আমি তারও!/ প্রেম একটা জীবনের মতো/ জীবন অনেকের।’

এর মধ্যে আমার নিজের একটা ছোট্ট বাড়ি হয়েছে। সেখানে অনেকেই আসেন। একটা খেয়ালখাতা রাখা আছে। অতিথিদের অনেক সময় আমি বলি, কিছু লিখে রাখুন। স্মৃতি থাক। অপর্ণা সেন লিখেছেন, ‘এখানে আসব। এসে থাকব। আমার শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য এখানেই লিখব।’ লেখক অমিত চৌধুরীকে বাড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে আমি বলেছিলাম, ‘এখানে আমি রোজ থাকি না, মাঝে মাঝে আসি।’ তিনি শুনে কিছুটা উদাস হয়ে গেলেন। কিছু একটা ভাবছিলেন। খাতায় লিখেছিলেন, ‘A residence without an occupant is a home in exile.’ আমার বাড়ির খেয়ালখাতায় আমার প্রাক্তন স্ত্রী অরণিকা লিখেছে, ‘বকুল গাছটা বড় হয়েছে, ভেতরটা খুব গরম, রাত্রিবেলায় সাপের ভয়, বকুল গাছটা আমি লাগিয়েছিলাম।’ লেখার তারিখটা আমাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ-বিচ্ছেদের। শান্তিনিকেতনে জীবনের কিছুটা সময় কাটানোর সময় ওর শেখা প্রায় একশোটা জাপানি শব্দের তালিকাও অরণিকা লিখেছে ওই খাতায়।

অমর্ত্য সেন ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে এলে আমরা মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে মেলা ঘুরতে যেতাম। তেমনই একবার, অনেকেই আবদার করছে একটা অটোগ্রাফের। সকলকেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন অমর্ত্য। ঘুরতে ঘুরতে একটা বইয়ের দোকানে ঢুকলেন। একটা বইয়ের তাকের আড়ালে চলে গেলেন। পিছন পিছন এক সই-শিকারি যুবক। আমি দুজনের কথার বিনিময় শুনতে পাচ্ছিলাম। ছেলেটি বলল, ‘একটা অটোগ্রাফ দিন না।’ অমর্ত্য বললেন, ‘কাউকেই দিচ্ছি না।’ ছেলেটি বলল, ‘এখানে তো কেউ দেখছে না।’ অমর্ত্য সেন বললেন, ‘কেউ দেখতে না পেলেই তাকে ঠকাব কেন?’ শূন্য হাতে ফিরে গেল সই-শিকারি। পূর্ণ হয়ে ফিরে এলাম আমি। মনের ভিতর গভীর একটা হিসেব। না দেখলেও ঠকাই না আর যেন!