আমার দেখা প্রথম সত্যজিৎ রায়ের ছবি ‘অপুর সংসার’। ১৯৫৯ সালে মুক্তি পাওয়ার কয়েক মাস পরেই দেখেছিলাম। আমি তখন ছোট, বহুদূরে ইউরোপের এক শহরে তখন আমাদের বাস, সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসই সম্ভবত ছবিটি স্ক্রিনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। আমার বাবা-মা বোধহয় আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এ জন্যই, যে বাড়িতে রেখে যাওয়া ছিল একান্তই অসম্ভব। ছবিটি কিন্তু আমার মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সিনেমার ব্যাপারে স্বল্পজ্ঞানী এক শিশুর কাছেও ‘অপুর সংসার’ সেদিন নিঃসন্দেহে নান্দনিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রেখেছিল। আমার মনে মিলেমিশে সেদিনের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অংশ এমন এক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, যা কোনওদিন ভুলতে পারিনি। অচেনা জায়গা, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অন্ধকার হলঘর, সেখানে কেতাদুরস্ত পোশাক পরা অভ্যাগতদের বিদেশি ভাষায় বার্তালাপ— সব কিছু থেকে নিজেকে কেমন বিছিন্ন বোধ হচ্ছিল। তখনও আমার চিন্তাভাবনা-কথাবার্তা সবই বাংলায়, তাই পুরোপুরি পর্দায়-দেখা জগৎটাতেই ডুবে গিয়েছিলাম, যেখানে রোদঝলমলে পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে অন্ধকার মলিন শহরটার বৈপরীত্য চোখে পড়ার মতো। সবই আমার অচেনা, অথচ এমন পরিচিত মনে হয়েছিল যে স্থান-কালের বিরাট ব্যবধান পেরিয়ে এখনও এক-একটি দৃশ্য যেন মনে গেঁথে আছে। ষাট বছর পরে আজ ঠিক বলতে পারব না, সেই প্রথম দেখার কতটুকু সত্যি মনে আছে, আর ছবিটা তারপর বহুবার দেখার ফলে কতটুকু সেই স্মৃতির উপর প্রলেপের মতো পড়েছে। তবে ‘অপুর সংসার’ দেখার এই শৈশবের স্মৃতিটা আমি কিছুতেই ফেলে আসতে পারিনি, এবং সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘরে ও বাইরে সত্যজিতের সিনেমার অবস্থান সম্পর্কে আমার যাবতীয় ধারণা।

ভারতীয় সিনেমা-জগতে সত্যজিৎ রায় বিশ্বজনীন আধুনিকতার পরম নিদর্শন। তিনি এমন একজন পরিচালক, যিনি তাঁর ভারতীয় পূর্বসূরিদের কাছ থেকে বলতে গেলে কিছুই গ্রহণ করেননি; বরং তিনি অনেকাংশে ঋণী বিদেশি পরিচালকদের কাছে, যেমন দে সিকা, রেনোয়া, ফোর্ড, উইল্ডার, ফ্লারটি, লুবিচ, ত্রুফো, এমনকী গোদার। এঁদের শিল্পকর্ম তিনি মন দিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন, নিজের কাজে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, আর প্রয়োগ করে ভারতীয় সিনেমায় নতুন ধারা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যজিৎ নিজেই লিখেছেন যে অল্পবয়সে তিনি পাশ্চাত্য সিনেমাই বেশি দেখেছেন— যেমন হলিউডের, তেমন আরও অনেক বড় বড় পরিচালকদের ছবি। এ ছাড়া হালকা আমেজের ইংরেজি গল্প-উপন্যাস পড়তেন, আর পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগও জন্মায় এই সময়ে। ১৯৪৪ সালে যখন সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত তাঁকে ‘আম আঁটির ভেঁপু’র সচিত্র সংস্করণের নকশা তৈরি করতে বলেন, তখনও বিভূতিভূষণের মূল ‘পথের পাঁচালী’ তাঁর পড়া ছিল না। বইটি তাঁর মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। কিন্তু তাঁর লেখা প্রথম চিত্রনাট্য রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস অবলম্বনে; তারপর লেখেন কিছু সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের ভিত্তিতে, যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিলামসন’ বা সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়— রুশতী সেন তাঁর সুচিন্তিত ‘সত্যজিতের বিভূতিভূষণ’ বইতে এমনটাই দেখিয়েছেন যে, বিভূতিভূষণের উপন্যাসের ‘মানবতা-বোধ, ভাব-মূর্ছনা এবং সত্যের আবহ (humanism, lyricism and ring of truth)’ ছিল সত্যজিতের শিল্পধর্মের প্রধান উৎস । ছন্দক সেনগুপ্ত সম্প্রতি এক প্রবন্ধে আরও স্পষ্টভাবে সত্যজিতের ডিটেল-এর কাজ এবং সহজ অনাড়ম্বর সংলাপের ধারার সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাহিত্যকর্মের যোগসূত্র টেনেছেন। এমনকী ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে প্লটের আপাত অভাব— যার জন্য বিভূতিভূষণকে সমালোচনা শুনতে হয়েছিল— সত্যজিতের মতে দুর্বলতা নয়, বরং চিত্রপরিচালকের পক্ষে সুবিধাজনক। ১৯৫৭ সালে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’-য় প্রকাশিত প্রবন্ধে সত্যজিৎ বলেন, অপু ট্রিলজি-র ‘চিত্রময়তা ও তথ্যধর্মিতা’ (pictorial and documentary aspects) পুরোপুরি বিভূতিভূষণের থেকেই নেওয়া। এমনকী দে সিকা’র ‘বাইসিকল থিভস’-এর প্রতি তাঁর বহুচর্চিত ঋণও তিনি উড়িয়ে দিয়ে লিখেছেন যে ‘‘পথের পাঁচালী’-র চলচ্চিত্র-শৈলীর প্রকৃত জন্ম নিও-রিয়ালিস্ট সিনেমা, বা অন্য কোনও বিশেষ ঘরানার সিনেমা, বা কোনও বিশেষ ছবির থেকে নয়, তার জন্ম বিভূতিভূষণের উপন্যাসেই।’ কোনও পরিচালকের পক্ষে সাহিত্যকারের প্রতি এ-ধরনের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ততটাই বিরল, যতটা বিরল সেই সাহিত্যসৃষ্টিকে নিখুঁত সিনেমাটিক অভিজ্ঞতায় পরিণত করা। এই রূপান্তরে দরকার হয়েছিল প্রযুক্তিগত, বৌদ্ধিক, কল্পধর্মী ও আঙ্গিকগত উপাদান, অন্য কর্মীদের সহযোগিতা, এমনকী অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাপতন, যার কথা সত্যজিৎ নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আমরা তো জানি, তিনি অন্য সাহিত্যিকের লেখাও পরে ব্যবহার করেছেন, এবং কখনও কখনও নিজেই চিত্রনাট্যও লিখেছেন।

১৯৮২ সালে ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’ পত্রিকায় ‘আন্ডার ওয়েস্টার্ন আইস’ নামে সত্যজিতের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেটি বিশ্ব-চলচ্চিত্রে তাঁর নিজের স্থান এবং অবদানকে একরকম ফিরে দেখা। তিনি এখানে ভারতীয় সিনেমার সাথে বিশ্বের, প্রধানত পাশ্চাত্যের, যোগসূত্র বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেন। প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে আজ একটু অস্বস্তি বোধ হতে পারে। সত্যজিতের বিশ্বজনীনতা বা cosmopolitanism-এর সীমাবদ্ধতা হয়তো তাতে ধরা পড়ছে। ভারতীয় সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর বিচার যেমন কঠোর, তেমনই তিনি সমীহ করেন ‘পাশ্চাত্যের মাপকাঠি’-কে। তিনি জানতেন যে ‘পথের পাঁচালী’ যখন মনরো উইলারের আমন্ত্রণে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট-এ সাবটাইটেল ছাড়া প্রথম দেখানো হল, সেই মাপকাঠিতেই ছবির বিচার হবে। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন রাখেন: ‘ভারতের এক প্রত্যন্ত গ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্যের কাহিনী কেনই বা পাশ্চাত্য দর্শককে টানবে? ছবির চরিত্র, পরিবেশ, সমস্যা, ভাষা— সবই যেখানে একান্ত অপরিচিত, সেই দর্শক কীভাবে ছবির মধ্যে প্রবেশ করবে? আর যদি নিজেকে সে যুক্ত করতে না পারে, তাহলে ছবির উদ্দেশ্য কীভাবে সফল হবে?’ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে সত্যজিৎ বেশ কয়েক পাতা ধরে ব্রিটিশদের লেখায় ভারতবর্ষের বর্ণনায় এক্সটিসাইজেশান-এর (এডওয়ার্ড সাইদ যার নাম দিয়েছেন ‘ওরিয়েন্টালিজম’) কঠোর সমালোচনা করেন। সমালোচনার মধ্যে প্রকাশ পায় ইংরেজি রহস্য-রোমাঞ্চের কাহিনি, স্কুল-পড়ুয়াদের গল্প, কিপলিং, ফরস্টার, পি জি উডহাউস, পল স্কটের লেখার সাথে সত্যজিতের আশাতীত পরিচয়। এ ছাড়া ভারত সম্পর্কে যে গুটিকতক পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, সেগুলির নিন্দাও তিনি করতে বাকি রাখেননি। এমনকী জাঁ রেনোয়া-র ‘দ্য রিভার’ ছবিটিতে শান্ত কাব্যিক ভাব থাকা সত্ত্বেও তার বিষয়বস্তু যেহেতু ভারতে ব্রিটিশদের জীবন, সত্যজিতের মতে ভারতীয় সমাজের প্রতিফলন তাতে মেলে না। সব মিলিয়ে ‘পথের পাঁচালী’-কে কেন্দ্র করে দর্শকদের উৎসাহ যেন সত্যজিৎকে খানিক ধাঁধায় ফেলেছে। ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর সমালোচক বোসলি ক্রাউথার ‘কাঁচা হাতের কাজ’ বলা সত্ত্বেও ছবিটি আট মাস প্রেক্ষাগৃহে চলেছিল। ক্রাউথারের সমালোচনার যথার্থতা মেনে নিয়েই সত্যজিৎ অনুসন্ধান করতে বসেন, মানুষের কাছে ছবিটির আবেদন কোথায়।

এইখানেই সত্যজিৎ বিশ্লেষণ করেন সাহিত্য আর সিনেমার তফাত, বিশেষত ‘পথের পাঁচালী’ (এবং পরে ‘অপরাজিত’) উপন্যাসের পাঠ থেকে নিজের সরে দাঁড়ানোর কথা। ছড়ানো, কিছুটা অগোছালো মূল কাহিনিকে একটা কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখার প্রয়োজন ছিল; তাই তিনি নানা ঘটনাকে কার্য-কারণের বিন্যাসে সাজিয়েছিলেন, এবং সব কিছুর উপর ফেলেছিলেন ‘সূক্ষ্ম ডিটেলের প্রলেপ (overlay)— সংলাপ, আচরণ, প্রথা, রীতি, রেওয়াজ প্রভৃতি খুঁটিনাটি— যা কাহিনীকে স্থাপন করে একটি বিশেষ স্থানে, কালে ও সংস্কৃতির আবদ্ধে।’ সর্বশেষে, তিনি দাবি করেন নৈতিক বা মানবিক এমন কিছু মৌলিক তত্ত্বের, যার নিরিখে যে কোনও দর্শকের পক্ষে ছবির রসোপলব্ধি করা সম্ভব। মনে হতে পারে, সত্যজিৎ ছবির এসব উপাদান নির্বাচনের কাজটা সরলীকৃত ভাবে পাশ্চাত্য দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝাতে বসেছেন— যেন তাদের জন্যেই ছবিটা তৈরি। তা যে নয়, সেই স্বীকৃতি আমরা কিছু পরেই পাই, যখন সত্যজিৎ যেন হাঁফ ছেড়ে ব্যক্ত করেন, ‘আমার সব ছবি তৈরি হয়েছে আমার নিজের বাঙালী দর্শক-সমাজকে মনে রেখে।’ এই স্বীকৃতির ফলে একটা সমস্যার উদ্রেক হয়, যাতে তিনি ফিরে ফিরে আসেন, যেন সেটা এক ধরনের ক্ষতস্থান। সত্যজিতের সিনেমার ঘনবদ্ধতা, ইঙ্গিতময়তা, ছবির অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের পরোক্ষ উল্লেখ, তার মন্থর গতি, নগর-পটভূমির মিশ্র বিশ্বজনীনতা, এবং পরিচালক হিসেবে তাঁর নিজের যেসব বৈশিষ্ট্য— যেমন ব্যঙ্গ, কৌতুক, মিতকথন, ফিরে-ফিরে আসা মোটিফ (অনেকে এগুলিকে পাশ্চাত্য প্রভাবজনিত বলে মনে করেছেন)— এই সব উপাদানই ছবিগুলিকে দুরূহ করে তোলে। ‘দেবী’ ছবি বুঝতে গেলে পাশ্চাত্য দর্শককে বেশ পরিশ্রম করতে হবে, যেমন ভারতীয় দর্শককে খাটতে হয় ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবির মর্ম উপভোগ করতে । আবার এই দুটি ছবির বিপরীত মেরুতে রয়েছে বাপু-রামান্নার পৌরাণিক ছায়াছবি ‘সীতা কল্যাণম’ (১৯৭৬)-এর ‘অবিমিশ্র নাটকীয়তা’। সত্যজিতের মতে, এই সব ক’টিকে ‘ভারতীয় সিনেমা’র একই ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হবে ভ্রান্ত শ্রেণিকরণ (category error)। সেক্ষেত্রে বিশ্ব-সিনেমা— বা সেভাবে দেখলে যে কোনও শিল্প— তার উদ্দেশ্যসাধন করে কী করে? সত্যজিৎ যে এত যত্ন করে নিজের ছবির মূল উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করে দিলেন— যার দ্বারা তৈরি হয় তাঁর সিনেমার ‘conditions of visibility’, দেখার বা বোঝার পরিকাঠামো— সেই ব্যাখ্যায় হয়তো উল্টো ফল হল। তাঁর বিশ্লেষণ ছবির কয়েকটি দিক বেছে নিয়ে সেগুলিকে সাজিয়ে সৃষ্টি করছে এক সর্বজনবোধ্য অন্তর্পাঠ বা সাবটেক্সট, যেন সেটি স্রষ্টার মনে গোড়া থেকেই ছিল। ব্যাপারটা যে আসলে তা নয়, সত্যজিৎ তা ভাল করেই জানেন। অবশেষে তিনি বলেন, ‘প্রকৃত বোধ আসতে সময় লাগবে; এতদিন ধরে যাকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, সেই ভারত এত সহজে পশ্চিমকে তার রহস্য জানতে দেবে না।’ এইটুকু বলে সাংস্কৃতিক ভাবানুবাদের এই অতৃপ্ত প্রচেষ্টায় তিনি ইতি টানেন।

কিন্তু সত্যজিৎ এখানে যে প্রশ্নটা রেখেছেন, তা বিশ্ব-সিনেমার পক্ষে বিশেষ জরুরি। অল্প কথায় বলতে গেলে, সেটি হল: নান্দনিক বোধগম্যতার উৎস কোথায়, রসদই বা কী? একদিকে রয়েছে কিছু শৈল্পিক রীতি, যা সিনেমার ব্যাকরণের অঙ্গ, এবং যেগুলি (সত্যজিতের মতে) প্রধানত পশ্চিমে তৈরি হয়েছে। অপরদিকে রয়েছে সাংস্কৃতিক উপাদান, যার শিকড় একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে: তা অনুবাদ করা কঠিন, কিন্তু ছবিতে তার মূল্য অপরিসীম। অথচ সত্যজিৎ এত সাহিত্য ঘেঁটে অবশ্যই বুঝেছিলেন অনুবাদের প্রক্রিয়াটা কী— কীভাবে অনুবাদ অর্থকে আবদ্ধ করে বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রে, আবার তার বিস্তার করে, অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয়, আর সেই সঙ্গে মিডিয়াম বা বাহনের আসল রূপটাকে করে তোলে প্রবহমান। ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’ পত্রিকার পাশ্চাত্য পাঠককে উদ্দেশ্য করে লিখতে গিয়ে, নিজের ছবির না-বোঝা দিকগুলি তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে, সত্যজিৎ হয়তো একটু বেশিই ব্যস্ত হয়েছিলেন সেই পাঠকের কাছে তাঁর ছবির প্রকৃত অর্থ পৌঁছে দিতে। মনে রাখা দরকার, ‘পথের পাঁচালী’ আট মাস চলেছিল— হয়তো দর্শকেরা ছবিটি ভালই বুঝেছিলেন, অথবা ছবিই তাঁদের বোঝার ভাষা শেখাতে সক্ষম হয়েছিল।

আরেকটি স্মৃতিচারণ করে শেষ করব— ষাটের দশকের শেষদিকে, কিশোর বয়সে, নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বিশেষ প্রদর্শনীতে ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’ দেখার স্মৃতি। যতদূর মনে পরে, ছবিটা আমায় দেখতে যেতে বলেছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজে। আমাদের বাড়িতে তিনি মাঝেমধ্যেই আসতেন। আমার বাবা ছিলেন ওঁর বন্ধু এবং ওঁর ছবির চিরকালের গুণমুগ্ধ দর্শক-সমালোচক— যে কারণে তাঁর বন্ধু-মহলে কবি সমর সেনের মতো বামপন্থীদের কাছে তিনি কখনও-কখনও মৃদু বিদ্রূপের শিকারও হয়েছিলেন। সিনেমাহলে ঠিক আমার পিছনেই বসেছিলেন সত্যজিৎ— যদিও ছবিটা তাঁর অন্তত কুড়িবার দেখা। ১৯৪৭ সালে সত্যজিতের প্রতিষ্ঠিত ‘ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি’র দেখানো প্রথম চলচ্চিত্র ছিল এটি। ছবির প্রিন্টের অবস্থা ভাল ছিল না, মাঝে মাঝেই সমস্যা হচ্ছিল। মনে পড়ে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আচমকা আবহসঙ্গীত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অন্ধকার হলঘর গমগম করে উঠল সত্যজিতের মেঘ-মন্দ্র কন্ঠস্বরে— ‘সাউন্ড!’ এডমন্ড মাইজেলের রচিত আবহসঙ্গীত সম্ভবত পুরোটাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আইজেনস্টাইন বলেছিলেন, এই ছবির আবহসঙ্গীত যেন প্রতি কুড়ি বছর নতুন করে তৈরি হয়। সেই কথা মনে রেখে সত্যজিৎ তাঁর নিজের পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ ব্যবহার করে ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’-এর সম্পূর্ণ আবহসঙ্গীত এক প্রস্থ রচনা করেন। বলা বাহুল্য, তা কোনও দিন ব্যবহার করা হয়নি।

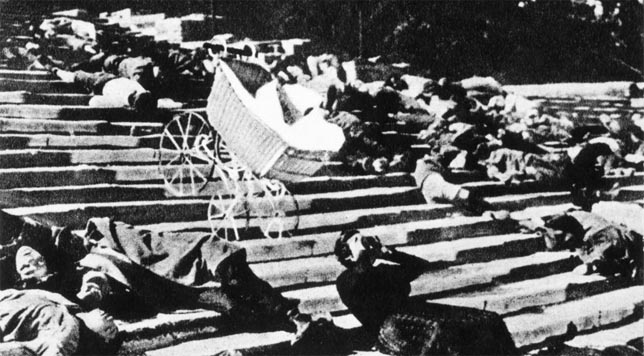

এই ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও ভোলার নয়। বিশ্ব-সিনেমার সঙ্গে এটাই আমার প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত নয়, কিন্তু মহৎ সৃষ্টির সামনে মুখোমুখি দাঁড়ানো তো বটেই। সেদিন থেকেই আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল ‘ওডেসা স্টেপ্স’-এর দৃশ্যটি। যে স্মৃতির কথা বলে শুরু করেছিলাম, এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন আমরা রয়েছি কলকাতায়— ছন্নছাড়া, রাজনৈতিক টালমাটাল ধারায় প্রায়-প্রায়ই হিংস্র হয়ে ওঠা শহর, যাকে আমরা নিজের বলে জানি। সেখানে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের জীর্ণ আভিজাত্যের আবহে বসে বিশ্ব-সিনেমার এক স্বীকৃত ক্লাসিক দেখছি। ১৯২৫ সালের এই নির্বাক চলচ্চিত্রে রুশ বিপ্লবের কিছুটা আগের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে (১৯০৫ সালের নৌবাহিনীর বিদ্রোহ)। এসব ঘটনার সাথে আমার পরিচয় কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু ছবিটার উপাদান ও রূপায়ণ এত ভিন্ন হলেও সেই বিস্ময়বোধ, কল্পনার জগতে সেই মজে যাওয়া, মহৎ শিল্পকর্ম যে স্বীকৃতির দাবি রাখে তা চিনতে পারা, সব যেন মিলে গেল শৈশবে ‘অপুর সংসার’ দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে। সত্যজিৎ আইজেনস্টাইনের কাছ থেকে মন্তাজ ব্যবহারের শিক্ষা ছাড়া প্রায় কিছুই নেননি। কিন্তু তাঁর মতে ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’ ছিল সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি, এবং কোনও দিন সেটি দেখার সুযোগ তিনি ছাড়েননি। এই দুই অভিজ্ঞতার পারস্পারিক সম্পর্ক— ইউরোপীয় থিয়েটারে বাংলা ছবি, বাংলা থিয়েটারে ইউরোপীয় ছবি— আমার মনের গভীরে নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। সে প্রশ্ন বিশ্বজনীনতা, সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব, বিশ্ব-সিনেমা, এবং সিনেমা-মাধ্যমকে কেন্দ্র করে; সর্বোপরি, শিল্প কীভাবে এমন দর্শককে প্রভাবিত করতে পারে, যার কথা স্রষ্টা কল্পনাও করেননি। সত্যজিৎ রায় চিরকাল তাঁর কর্মজীবনে ও শিল্পকর্মে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে গেছেন।