ব্যক্তি হিসেবে এবং সমগ্র জাতি হিসেবে আমরা শহীদ দীনেশ গুপ্তের মতন ক্রান্তিকারী বিপ্লবীদের উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণের অধিকার বহু দিন হল হারিয়েছি। কেননা চোখ বুজে অন্যায় সয়ে যাওয়া এবং সকল অবমাননা ভুলে যাওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা এত দিনে আয়ত্ত করেছি আমরা। আমাদের সমাজ দুর্নৈতিকতা, হত্যা, ধর্ষণ ও বিবিধ অনাচারে পরিপূর্ণ হয়েছে। আমাদের পাপের ঘড়া ভরে এসেছে। আর এই পরিস্থিতি আমরা নির্বোধ জরদগবের মতন প্রতিদিন দেখে চলেছি বিনা প্রতিবাদে। কাজেই এমতাবস্থায় শহীদদের আদর্শের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অধিকারও আর কি আমাদের আছে?

নেই। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর জুলাই মাসের সাত তারিখ আমাদের নিদ্রিত মনের দরজায় কড়া নেড়ে বলে যায়, আর কিছু পারো আর না পারো, উত্তরপ্রজন্মের মানুষদের জন্য এই সব মহান আত্মদানের নথি তো প্রস্তুত করে রেখে যেতে পারো। না কি তাও পারো না?

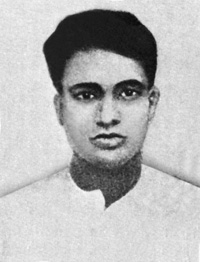

৭ জুলাই বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের আত্মবলিদানের দিন। কিন্তু শুধু এই একটি দিনই তাঁর আত্মদানের দিন নয়। যে বিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবন দীনেশ যাপন করেছিলেন, তার প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তই ছিল দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের ঐশ্বর্যে মহিমামণ্ডিত। তিনি ও তাঁর সমমনস্ক বিপ্লবীরা প্রত্যেকেই আজন্ম দেশমাতৃকার চরণে বলিপ্রদত্ত ছিলেন। তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় যেন দ্বিধাশূন্যভাবে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে গেছিল। তাতে কখনও তাঁদের অণুমাত্র সংশয় দেখা দেয়নি।

আলোচনার সুবিধার্থে দীনেশ গুপ্তের জীবনকে আমরা দু’ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমটি হল জন্ম (১৯১১) থেকে আরম্ভ করে রাইটার্স-বিল্ডিং অভিযান (০৮.১২.১৯৩০) পর্যন্ত যে-জীবন। আর দ্বিতীয়টি হল, উক্ত রাইটার্স-অভিযানের পর থেকে ফাঁসির দিনটি (০৭.০৭.১৯৩১) পর্যন্ত প্রায় সাত মাসের সংক্ষিপ্ত যে-সময়কাল। এই দুই পর্ববিভাগের কারণ আছে। কী কারণ, তা পরে বলছি।

দীনেশ গুপ্ত যেন ‘এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতুর্য’ নিয়ে ঢাকা বিক্রমপুরের যশোলং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতির প্রবল পিপাসা ছিল তাঁর রক্তে, অন্যদিকে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরক্তি। এ-বিষয়ে আরেক দামাল বিপ্লবী প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের সঙ্গেই দীনেশের সর্বাধিক মিল পাওয়া যায়। কিন্তু দীনেশ বা প্রদ্যোতের সাহিত্যানুরাগ ‘বাতাসে গোপন স্বপন বয়ন করার আকাশকুসুম কল্পনা’-র দ্বারা প্রণোদিত ছিল না। তাঁদের সাহিত্যানুরাগ তাঁদের জীবনসাধনারই অনুপন্থী ছিল।

১৯২৭-এ দীনেশ যখন ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকা কলেজে পড়ছেন, তখন থেকেই তিনি ‘বেণু’-সাহিত্যপত্রিকার অনুরক্ত পাঠক। এই ‘বেণু’-র সম্পাদকই বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস-এর গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস বা বিভি-র আদিরূপ ‘মুক্তিসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। হেমচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের আত্মাজাগানিয়া ও দেশজাগানিয়া মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের জ্বলন্ত নথি বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ নিজ স্বাক্ষরিত বয়ানেই রেখে গেছেন।

দীনেশ এবং তাঁর অন্য দুই সহকর্মী বাদল গুপ্ত ও বিনয় বসু— এই তিনজনই হেমবাবুর আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। দীনেশ তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রশিক্ষণ পান বেণু-সম্পাদক তথা বিভি-র অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের কাছ থেকে।

কিছুদিনের মধ্যেই বিভি-র অত্যন্ত কার্যকর সদস্য হয়ে ওঠেন দীনেশ। দল তাঁকে মেদিনীপুরে সাংগঠনিক কাজে প্রেরণ করে। দীনেশ সতেরো বছর বয়সে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানেই তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।

কলেজে পড়াশোনার থেকেও দীনেশের তৎকালীন যাপনের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে, যে-দায়িত্ব নিয়ে তিনি ঢাকা থেকে মেদিনীপুরে এসেছেন— সেই কর্মী গড়ার কাজ। মেদিনীপুর তখন অগ্নিগর্ভ। সেই অগ্নিগর্ভ পরিবেশে দীনেশের মতন একটি দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ এসে পড়েছিল। ফল— বিস্ফোরণ।

দীনেশের হাতে গড়া বিভি-র তরুণ বিপ্লবীরাই একের পর এক অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ জেলাশাসকদের যমালয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেন। তাঁদের ঘোষিত বক্তব্যই ছিল— মেদিনীপুর আর কোনও সাদা চামড়ার জেলাশাসকদের সহ্য করবে না। পরপর তিন বছর— বিমল দাশগুপ্ত ও যতীজীবন ঘোষের হাতে জেমস পেডি (১৯৩১), প্রদ্যোত ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পালের হাতে ডগলাস (১৯৩২) এবং মৃগেন দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজার হাতে বার্জ (১৯৩৩) নিহত হন। এই অসমসাহসী বীর তরুণ বিপ্লবীরা প্রত্যেকেই বিভি-র সদস্য ও দীনেশ গুপ্তের আদেশ ও আদর্শে কটিবদ্ধ হয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায়, মাত্র সপ্তদশবয়স্ক সদ্যোযৌবনে উপনীত দীনেশ গুপ্তের সাংগঠনিক প্রতিভা কত প্রবল প্রেরণাদায়ক ছিল।

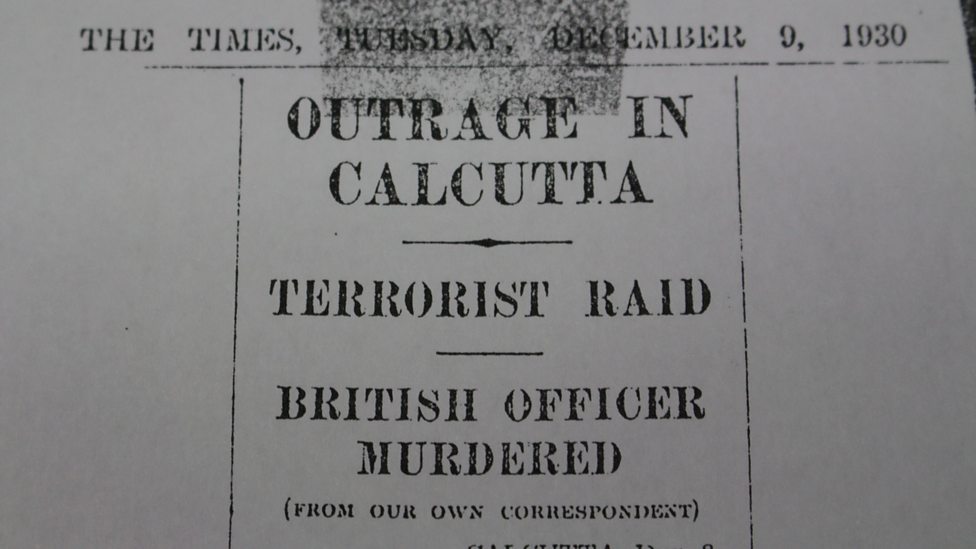

কিন্তু প্রেরণাই সব নয়। আগে নিজে আচরণ করে, তারপরে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, ‘শিরদার তো সর্দার!’ মেদিনীপুরে দীনেশ গুপ্তের শিষ্যরা অত্যাচারী শাসকের রক্ত নিয়ে হোলিখেলা আরম্ভ করার আগেই দীনেশ নিজেই সে-পথে অগ্রসর হয়ে নিজ জীবন বিপন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত ১৯৩০-র ৮ ডিসেম্বর দুষ্প্রবেশ্য রাইটার্স বিল্ডিং-এ সহকর্মী বিনয় বসু ও বাদল গুপ্তের সঙ্গে সম্মিলিত অভিযান—চিরস্মরণীয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ‘অলিন্দ যুদ্ধ’।

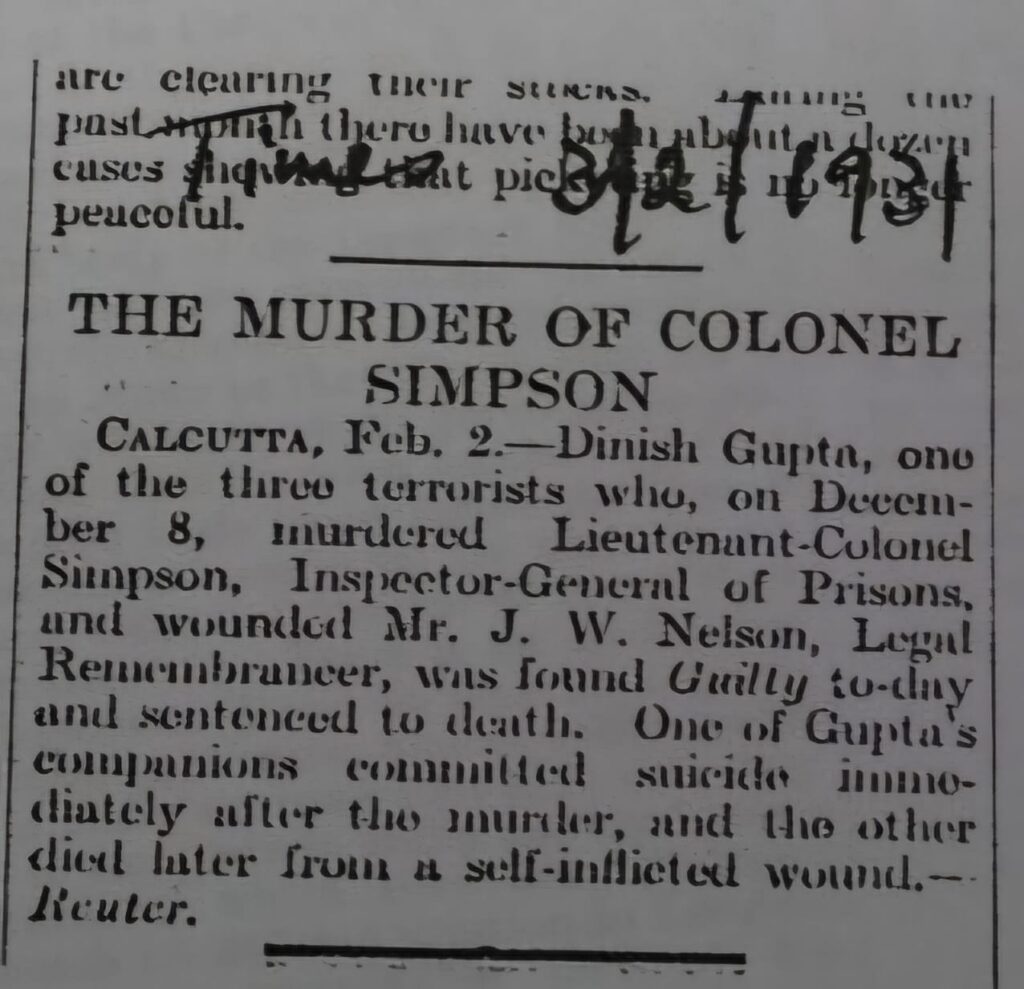

১৯৩০-এ কারাবিভাগের আই জি ছিলেন অত্যাচারী কর্নেল সিম্পসন। এই নররাক্ষসটি বাংলার বুকে বিভিন্ন কারাগারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পাশবিক নির্যাতনের উত্তর দিতেই বিভি-র নেতৃবৃন্দ স্থির করেন, সিম্পসনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এবং তা করতে হবে খোদ রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকেই। অর্থাৎ বাঘের গুহায় ঢুকে বাঘ মেরে আসতে হবে। দিন স্থির হল ৮ ডিসেম্বর। দিনটি বিপ্লবী রণনায়ক বাঘা যতীনের ৫১-তম জন্মদিন।

এই কাজের জন্যই বিভি-র পক্ষ থেকে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তকে প্রেরণ করা হয়। পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাকে কেতাদুরস্ত তিন বীর যুবক পুলিশের নজর এড়িয়ে রাইটার্সে প্রবেশ করেন। সিম্পসনের ঘরে ঢুকে চোখের পলক ফেলার আগেই তাঁরা সিম্পসনকে হত্যা করেন। এর পর অর্থসচিব আলেকজান্ডার মার, বিচারসচিব নেলসন, ট্যয়নাম, একের পর এক শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদাধিকারীদের গুরুতরভাবে জখম করতে থাকেন বিপ্লবী ত্রয়ী। খবর পেয়ে লালবাজার থেকে বিরাট বাহিনী নিয়ে অকুস্থলে হাজির হন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। শুরু হয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সঙ্গে এই তিন সাগ্নিক যুবকের রক্তক্ষয়ী মরণপণ সংগ্রাম— ঐতিহাসিক ‘বারান্দা ব্যাটল’ বা ‘অলিন্দ যুদ্ধ’।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এক সময়ে বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রে রসদ ফুরিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আসল কাজটা হয়ে গেছে। অত্যাচারী সিম্পসনকে নিকেশ করা গেছে এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ভরকেন্দ্র খোদ রাইটার্সে ঢুকে শিবতাণ্ডব বাঁধিয়ে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদের মূলদেশে সজোরে পদাঘাত করা হয়ে গেছে। ধরাতলে যতদিন ব্রিটিশ জাতটা বেঁচে থাকবে, ততদিন ওরা এই ভয়ানক অপমানের স্মৃতি ভুলতে পারবে না।

রিভলভারের গুলি নিঃশেষিত। সম্মুখে দুটি মাত্র উপায়; আত্মসমর্পণ অথবা আত্মাহুতি। বিপ্লবীরা দ্বিতীয় উপায়টিই বেছে নেন। ডি পি আই-এর ফাঁকা ঘরে ঢুকে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন তাঁরা। বাদল পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে দিয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বিনয় ও দীনেশ তাঁদের রিভলভারে রক্ষিত শেষ একটি করে গুলির সাহায্যে আত্মবিসর্জনের চেষ্টা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ বিনয় ও দীনেশকে মেডিকাল কলেজে নিয়ে যায়। পাঁচ দিনের মাথায় বিনয় বসুর জ্ঞান ফেরে। কিন্তু জ্ঞান ফেরা মাত্রই হাসপাতালে নার্সের ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগে, ঢাকা মেডিকাল কলেজের কৃতী ছাত্র বিনয় বসু নিজের মাথার ক্ষতস্থানে আঙুল ঢুকিয়ে ক্ষতটিকে বিষাক্ত ও সম্পূর্ণ নিরাময়-অযোগ্য করে তোলেন। অচিরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বীরগতি প্রাপ্ত হন বিনয় বসু।

কিন্তু মৃত্যুর ঘর থেকে ফিরে আসেন দীনেশ গুপ্ত। আরম্ভ হয় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁর উপর পুলিশের পৈশাচিক নির্যাতন। কিন্তু সমস্ত পুলিশি-নির্যাতন ব্যর্থ করে দেন দীনেশ। পুলিশ তাঁর মুখ থেকে একটি স্বীকারোক্তিও আদায় করতে পারে না। এবার আরম্ভ হয় বিচারের নামে প্রহসন।

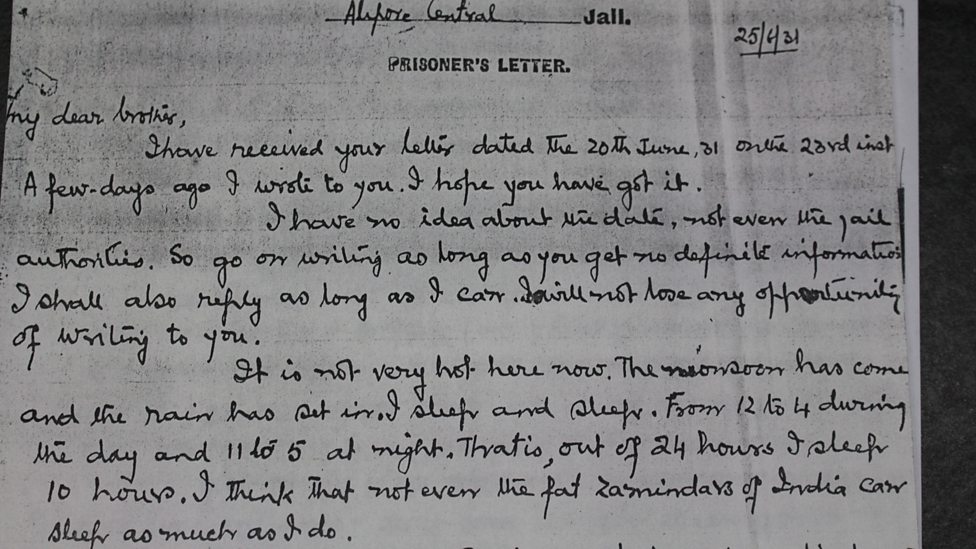

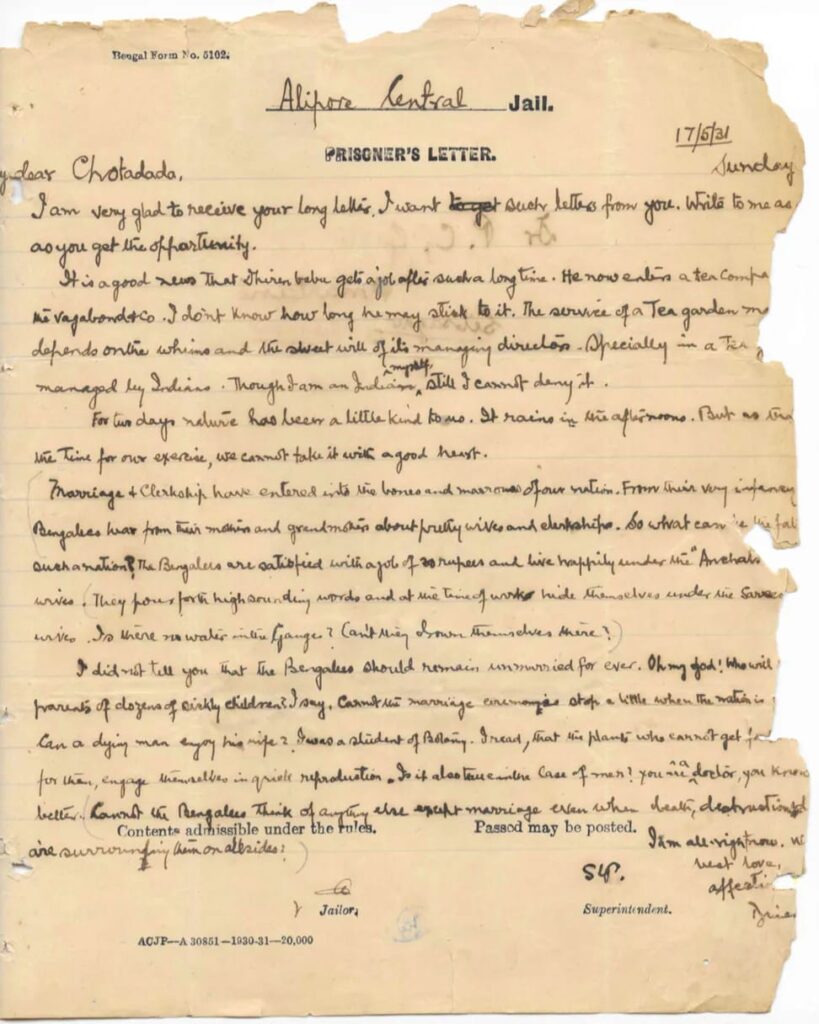

এই সময় থেকে প্রায় সাত মাস দীনেশ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি জানতেন, বিচারের অন্তিম পরিণাম— ফাঁসি। সেই আসন্ন পরিণতিকে তিনি সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানান।

এই সাত মাসের যে-কারাজীবন, এটিই দীনেশ গুপ্তের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। রাইটার্স-অভিযান পর্যন্ত তিনি যেন কার্মুকপ্রক্ষিপ্ত শর; লক্ষ্য বিদ্ধ করা ছাড়া ধনুক থেকে ছুটে যাওয়া তিরের অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকে না। এতদিন স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নিতে নিজেকে আহুতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও কিছুই চিন্তা করার ইচ্ছা বা অবসর দীনেশের ছিল না। কিন্তু অলিন্দ-যুদ্ধের পর কারারুদ্ধ অবস্থায় দিনের পর দিন আসন্ন মৃত্যুকে অতি নিকটে দেখে তাকে গভীরভাবে ভালবাসবার সামর্থ্য দীনেশ অর্জন করেছিলেন। প্রেমিক যেমন করে প্রেমিকাকে ভালোবাসে, সন্তান যেমন করে জননীকে ভালোবাসে, কারারুদ্ধ দীনেশ ঠিক তেমন করেই ভালোবেসেছিলেন তাঁর মৃত্যুরূপা মাতা-কে।

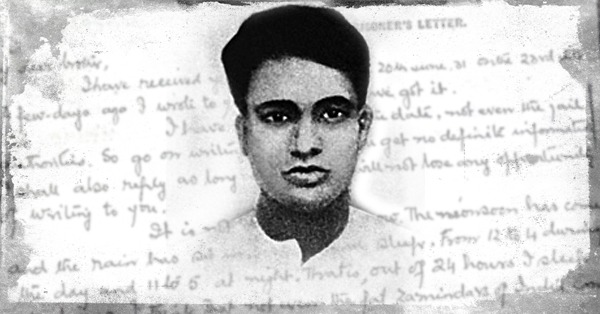

এতদিন যে-সাহিত্যপ্রতিভা দীনেশের ভেতর সংগুপ্ত হয়ে ছিল, আজ মৃত্যুচেতনায় পরিপুষ্ট হয়ে তা প্রবল সামর্থ্যে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে দীনেশ যে-চিঠিগুলি লেখেন, কেবল পত্রসাহিত্যেই নয়, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যেই তা চিরকাল আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে। মৃত্যুকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করার সামর্থ্য অর্জন না করলে, সাহিত্য উন্নত হয় না, যথার্থ সাহিত্যের এই এক অমরণীয় দাবি— মৃত্যুপ্রেম। এ কোনও সস্তা মৃত্যুবিলাস নয়, মৃত্যুকে শ্যামসমান বলে ভয়ংকরের মুখে সুন্দরের মুখোশ চাপানোর মতো অক্ষমণীয় অপরাধও নয়। ভীষণকে ভীষণ বলেই, সমাপ্তিকে সমাপ্তি বলে জেনেই ভালবাসতে পারার তাকৎ। তেমন তাকৎ খুব কম জনেরই হয়। আর যার এই তাকৎ হয়, সে জীবন-উপভোগকে, নামযশবিত্তের মোহকে থু-থু করে উড়িয়ে দিতে পারে। পত্রলেখক দীনেশ গুপ্ত সেই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন কারাগৃহে এই সাত মাস দিনের পর দিন মৃত্যুকে ঘনিষ্ঠরূপে জেনে ও ভালোবেসে। চিঠিগুলি মাসিক ‘বেণু’-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকের নাকের ডগায় কলকাতায় বসে এসব আগুনে চিঠি প্রকাশ করার সাহস ১৯৩১-এ ‘বেণু’-পত্রিকার সম্পাদকের ছিল। আজ সেসব সাহস কিংবদন্তী হয়ে গেছে।

দীনেশ গুপ্তের পত্রসম্ভার থেকে একটি চিঠি এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরছি। চিঠিটি দীনেশ লিখেছেন তাঁর বৌদিদিকে। পুরনো বানান অপরিবর্তিত রাখছি।

“আলিপুর সেন্ট্রাল জেল

১৮ই জুন, ১৯৩১, কলিকাতা।

বৌদি,

তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অসময়ে কাহারও জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। যাহার যে কাজ করিবার আছে, তাহা শেষ হইলেই ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেষ হইবার পূর্বে তিনি কাহাকেও ডাক দেন না।

তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত—‘কেন ডাকাইছ আমায় মোহন ঢুলী?’ যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, আর তাহাকে স্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়ে পুতুলনাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে আপসোস করিবার কি আছে?

পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতকে মানিলেই আত্মার অবিনশ্বরতা বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ— দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, একথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মেও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তাহার রুকবজ্ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, ‘অ্যায় রুহ্ নিকল্ ইস্ কালিব সে চল্ খুদাকা জান্নাৎ মে।’ অর্থাৎ, তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল। তাহা হইলে বোঝা গেল, মানুষ মরিলেই তাহার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমান ধর্মের এ বিশ্বাস আছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম বলে, ‘Very quickly there will be an end of the here, consider what will become of the next world.’—অর্থাৎ, দিন তো তোমার ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোঝা গেল, খ্রীষ্টান ধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। এই তিন ধর্মের কোন একটাকে স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই। আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্মপ্রবণ। ধর্মের নামে ভক্তিতে আমাদের পণ্ডিতদের টিকি খাড়া হইয়া উঠে। তবে আমাদের মরণের এত ভয় কেন? বলি, ধর্ম কি আছে আমাদের দেশে? যে দেশ [দেশে?]দশ বৎসরের মেয়েকে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশে ধর্ম কোথায়? সে দেশের ধর্মের মুখে আগুন।

যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চাইতে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই-ভাই খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি। এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবেন, না খোদা বেহস্তে আমাদিগকে স্থান দিবেন?

যে দেশকে ইহজন্মের মতো ছাড়িয়া যাইতেছি, যাহার ধূলিকণাটুকু পর্যন্ত আমার কাছে পরম পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তাহার সম্বন্ধে এসব বলিতে হইল।

আমরা ভাল আছি; ভালবাসা ও প্রণাম লইবে।

— স্নেহের ছোট ঠাকুরপো।”

গ্রন্থঋণ

১। অগ্নিযুগের অভিধান—শুভেন্দু মজুমদার, র্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

২। আমি সুভাষ বলছি—শৈলেশ দে, রবীন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা

৩। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স—মধুমন্তী সেনগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৪। দীনেশ গুপ্তের রিভলভার—সন্মাত্রানন্দ, ধানসিড়ি প্রকাশন, কলকাতা

ছবিঋণ

ইন্টারনেট