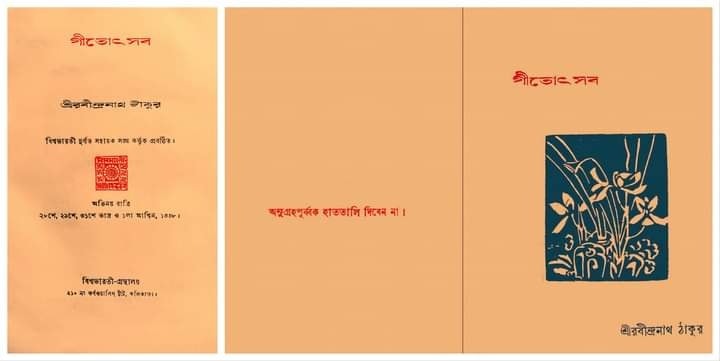

হাততালির শুরুটা কিন্তু আজকে নয়। মুখনিঃসৃত ভাষার অনুপস্থিতিতে সংকেত জানান দেওয়ার জন্য হাততালি দিয়ে উঠেছিল হোমো সেপিয়েন্স, আজ থেকে বহু যুগ আগে, এমন আঁচ করা হয়। চুনাপাথরের ওপর হাততালিরতা নারীদের ছবি প্রাচীন মিশর থেকে পাওয়া গেছে, সে প্রায় ২০৫১-২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেকার ব্যাপার। বাইবেলেও হাততালির উল্লেখ রয়েছে বেশ কয়েকবার। প্রাচীন রোমে এর নিদর্শন সবচেয়ে বেশি। নাটকের দৃশ্যের শেষে, ‘প্লাউডিটে’ (Plaudite) নামক শব্দটির উল্লেখ থাকত, এর থেকেই ‘প্লওডিট’ (Plaudit) এবং ‘অ্যাপ্লজ’ (Applause) শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।

শোনা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৫৭০ থেকে ৫০৮-এর মধ্যে প্রাচীন এথেন্সের আইন-প্রণেতা ক্লাইস্থানিসের নির্দেশে জনগণকে বাধ্য করা হত নেতৃবর্গের জন্য হাততালি দিতে। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে অতি সুকৌশলে হাততালির প্রবেশ ঘটানো শুরু হয় প্রাচীন রোমেও। সেই হাততালির বহর, স্থায়িত্ব, ছন্দ থেকে নেতৃবর্গের জনসমর্থন ও প্রভাব বিচার করার চেষ্টাও হয়েছে সে-যুগে। উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক গ্রেগ আলদ্রেতের মতে, হাততালি হল সে-যুগের ভোটদান। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ‘ক্ল্যাকার’ বলে একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থের বিনিময়ে এই ক্ল্যাকাররা নাটকের সঠিক সময়ে হাততালি দিত, হাসত, কাঁদত; অর্থাৎ, দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিত আবেগের সংক্রমণ। ফ্রান্সের থিয়েটারে আঠেরো শতকে খুবই জনপ্রিয় ছিল এই ক্ল্যাকাররা; আর কে না জানে, আবেগ খুবই সংক্রামক! তার মধ্যে সবচেয়ে সংক্রামক সম্ভবত হাততালি। প্রেক্ষাগৃহের একটি কোণে দু’জনের হাততালি মুহূর্তে ছড়িয়ে যায় গোটা প্রেক্ষাগৃহে। বিজ্ঞান বলছে, ওই সংক্রমণের মুহূর্তে একটা সামাজিক চাপ অনুভুত হয়, তাই খুব আন্তরিকভাবে হাততালি না এলেও ওই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে বেশিরভাগই হাততালি দিয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা অনেকটা বাধ্যতামূলক না হলেও সিনেমা শুরুর আগে বাহান্ন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার মতোই চাপসৃষ্টিকারী।

আরও পড়ুন: দেশকাল ছাপিয়ে যেসব এসওএস সিগন্যালে সাড়া পাওয়া যায়নি, যাবে না! লিখছেন রোদ্দুর মিত্র…

আপাতভাবে যতই সহজ লাগুক না কেন, হাততালি ব্যাপারটা অনেকাংশেই জটিল। রণজিৎ দাশ যেমন প্রশ্ন তুলেছিলেন ‘পৃথিবীতে যে মেয়েটি প্রথম খোঁপায় ফুল গুঁজেছিল’ তাকে নিয়ে এবং ‘এই খোঁপায় ফুল গোঁজার ঘটনা মানুষের ইতিহাসে, আগুন আবিষ্কারের ঘটনার সমান গুরুত্বপূর্ণ’ কি না। হাততালি নিয়েও তেমন প্রশ্ন তোলা যায় বইকি। পৃথিবীতে যে প্রথম হাততালি দিয়ে উঠেছিল, এবং আজ ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে হাততালির বিবিধ প্রকারভেদ ও সেসব দু’হাতের নেপথ্যে কাজ করে যাওয়া অবিশ্বাস্য যুক্তিজাল ও প্রবণতা নিয়ে ভাবতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে পড়ি। এ-ও বুঝতে পারি, এই লেখা হাততালির সেই বিশাল কালপরিক্রমাকে ধরতে পারবে না এই পরিসরে। তা ইপ্সিতও নয়, আমি যোগ্য মানুষও নই সেই বিস্তারের পুঙ্খানুপুঙ্খ কথন ও বর্ণনার। বরং, হাততালির নেপথ্যে থাকা অনেক স্তরের মধ্যে থেকে যা আমাকে উন্মুখ করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি, তা নিয়েই হাততালি বিষয়টাকে নিজের মতো করে পড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি, বলা ভাল।

শ্রদ্ধেয় অরিন্দম চক্রবর্তী অ্যারিস্টটলের ‘ডে অ্যানিমা’ (ইংরেজিতে ‘দ্য সোল্’) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছেন, ‘সব অঙ্গ/করণের (অর্গ্যানের) মধ্যে হাত হল সব থেকে পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ করণ/অঙ্গ। অন্যান্য প্রাণীদের শিং, দাঁত, থাবা ইত্যাদি যতরকম অস্ত্র বা অঙ্গ দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে তারা আক্রমণ, আত্মরক্ষা, (চোখ, মুখ, নাক) ঢাকা ইত্যাদি করতে পারে একা হাতই সেই সব কাজ-তদপুরি আরো অনেক নতুন কাজ করতে পারে। হাত হল মানুষের সব জৈব প্রয়োজন মেটানোর উপায়— সব যন্ত্রের যন্ত্র। সব ইন্দ্রিয়ের অধি-ইন্দ্রিয়। আত্মা (সোল্) যেমন সব আকারের আকার— সব বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয় পদার্থের প্রমাণজ্ঞানের আকর ও আশ্রয়, হাত তেমনি জগতে সব বাহ্য বস্তুকে ধরা, চালনা করা, নির্মাণ করা, পরীক্ষণ, পরিবর্তনের যন্ত্র— করণের করণ। এই অর্থে মানুষের হাত তার আত্মার শ্রেষ্ঠ শারীরিক প্রতিমান, প্রতিচ্ছবি, প্রতীক।’ তাই হাত নামক বাদ্যযন্ত্র থেকে উদ্ভুত ‘হাততালি’ নামক আবহে আত্মার গহিনে থাকা অনেককিছুই ধরা পড়ে যায়। অরিন্দম চক্রবর্তী লিখছেন, “আমরা হাত দিয়ে ধরি। এই ধারণ থেকেই ধারণা। জর্মন ভাষায় কন্সেপ্ট বা ধারণাকে বলে ‘বেগ্রিফ’ (Begriff)— যার মূলে রয়েছে মুঠো করে ধরবার (grip) ক্রিয়াটি।… ‘পাণি’ নামক কর্মেন্দ্রিয়ের প্রধান কাজ হল এই ধারণ— যে-জন্য যুক্তিবুদ্ধির যে মূল উপাদান ‘ধারণা’ বা কনসেপ্ট তার সঙ্গে হাতের এত ঘনিষ্ঠ প্রতীকী সম্বন্ধ। হাতকে যে আমি বলছি ‘কল্পনার কারিগর’, তার সমর্থনে সব থেকে বড় প্রমাণ হল এই যে ‘ভেবে নাও’, ‘কল্পনা করো’, ‘যদি এমন হতো যে…’ ইত্যাদি সব কল্পনা-সূচক বাক্য-প্রারম্ভের জায়গায় আমরা ব্যবহার করি যে ক্রিয়াপদ তা হল: ‘ধরো’।”

তাই ধরতে পারা, বুঝতে পারা, প্রসন্ন হওয়া, প্রশংসা করা, উচ্ছ্বাস প্রকাশ, প্রশ্রয় দেওয়া— সবেতেই আমাদের হাততালি আসে। কিন্তু যা ধরতে পারি, তা আসলে কী? অন্তত থিয়েটার-সিনেমার মতো শিল্পমাধ্যমগুলিতে এই ধরতে-বুঝতে পারার ভিত্তিভূমি কোনটা ? “যা আসলে যা নয়, তাকে তাই বলে ভাবা/জানা, মিথ্যাজ্ঞান। এই অজ্ঞান কেবল জ্ঞানের অভাব নয়, এটা একটা positive ভাবরূপ অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ‘মায়া’।”

থিয়েটার-সিনেমা তো সেই মায়ারই খেলা। প্রসন্ন হেজ্ঞোডু বলবেন ‘A game of falsehood.’ পিকাসো বলবেন ‘Art is a lie that makes us realize truth’… আমরা তো জানি, অয়দিপাউসের চরিত্রে অভিনয় করতে থাকা অভিনেতার চোখ সত্যিই বিদীর্ণ হয়ে যায়নি; আমরা তো জানি, চোখে তুলসীপাতা ঠেসে ঝরা পাতার মতো মৃত্যুতে ঢলতে থাকা ওই অভিনেতা সত্যিই চিরনিদ্রিত হবেন না ওই মুহূর্তে; আমরা তো জানি, ওই সাদা কাপড়ের ঢেউ আসলে নদী নয় কোনও, তবুও আমাদের মনে হয়, নদীর জলের ঝাপটা এসে লাগল আমাদের শরীরে, মনে হয় কোনও অলৌকিক দ্যুতিতে জীবনের সত্য আর চরিত্রের সত্য মিশে যাচ্ছে, আমাদের হাত বেজে ওঠে তখন আর সেই সংক্রমণে আচ্ছন্ন হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহ, চরাচর। ‘যা যা নয়, তাকে তাই বলা, মিথ্যাজ্ঞান, একটা ভাবরূপ অবিদ্যা— যা কেবল বস্তুর স্বরূপকে ঢেকে রাখে না, যা সেখানে নেই, তাকে সেখানে দেখা, ভুল স্বরূপকে আরোপ করে আমাদের বিভ্রান্ত করে।’

হাততালি আসলে একটি উত্তুঙ্গ বিভ্রান্তি। হাততালি আসলে একটি রাগাশ্রয়ী আবহ, যে-রাগের নাম ভ্রান্তিবিলাস।

রণজিৎ দাশ লিখছেন, ‘প্রাণীজগতে মিথ্যার বোধে মানুষ অনন্য।… মনুষ্যজীবনে মিথ্যার ভূমিকা বিশিষ্ট, এর প্রভাব গভীর। মিথ্যা স্বয়ং একটি জ্ঞান। মিথ্যার ভয়ঙ্কর সুন্দর চালচিত্রেই মানুষের মূর্তিটি প্রাণীজগতে একক, পরাক্রান্ত এবং নিঃসঙ্গ।… আন্দাজ হয় যে সদ্যজাত হোমো সেপিয়েন্স যখন নিরীহ লতা ভেবে হাত দিয়ে দেখল লাউডগা সাপ, তখনই তার নবোন্নত কপালের আড়ালে ক্ষুণ্ণ ও সতর্ক হয়ে উঠল সবল নিও-কর্টেক্স। ক্রমে মানুষ জন্তু ধরার জন্য গর্তের ওপর ডালপালা দিয়ে রচনা করল ফাঁদ। হয়তো এই ফাঁদ-ই মানুষী মিথ্যার অন্যতম আদি রূপ। কেবল হাতিয়ার আবিষ্কারই নয়, ফাঁদ আবিষ্কারও মানুষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।’ যে-মিথ্যাজ্ঞানের দিঘিতে ডুব দিয়ে কাপড়কে নদী ভেবে প্রসন্ন হওয়া মানুষটি হাততালি দিয়ে উঠেছিল, সেই একই দীঘি থেকেই উদ্ভুত হাততালি তার অভিমুখ খুঁজে নিতে পারে সম্পূর্ণ বিপরীত কোনও দিকে। ‘আমি আমারি মতো অপর পাণিমান্ মানুষের সঙ্গেও হাত দিয়ে আচরণ, আদানপ্রদান, ব্যবহার, করে থাকি। আর যেখানেই আমার সঙ্গে অন্য মানুষের সম্বন্ধের সম্ভাবনা সেখানেই— চিত্তনদী দু’দিকেই বহমানা। কল্যাণের দিকে, মৈত্রীর দিকে, দরদ সেবাযত্নের দিকে যেমন বয়— তেমনি আবার হাত নিশ্পিশ্ করে বৈরিতার জন্য, করকল্পনার ধারা বয় ছিনিয়ে নেওয়া, প্রতারণা করা, কষ্ট দেওয়ার দিকে।’

আর তাই যা আসলে যা নয়, তাকে তাই ভেবে ফেললে হাততালির আবহ বেসুরো শোনাতে পারে। হয়তো প্রবল শোক খেলা করে গেল কোনও অভিনেতার কণ্ঠে, কিন্তু তাকে ভেবে ফেলা হল উল্লাস। হাততালির ঝড় উঠল। কিংবা কোনও চারিত্রিক অসহায়তার সূক্ষ্ম প্রকাশকে দর্শকরা গ্রহণ করলেন একটি আদ্যন্ত রগড় হিসেবে। সেই রগড়ের সংক্রমণ আচম্বিত থাবা বসাল চরিত্রের মনের জমাট কোনও আঁধারে, আদতে যা হওয়ার কথা ছিল না। যে-মিথ্যাজ্ঞান থেকেই ধরতে পারা-বুঝতে পারার প্রসন্নতা, সেই একই মিথ্যাজ্ঞান থেকেই জন্ম নিতে পারে অসংখ্য ধরতে না পারা, বুঝতে না পারা। তখন শুধু পড়ে থাকে দু’টি হাতের অনাকাঙ্ক্ষিত হট্টগোল ও সামাজিক জীবের দায় এড়াতে না পেরে হাততালি দিয়ে ওঠা। আর তখন এই সমাধানহীন দূরন্ত ঘূর্ণির মাঝে বর্ম হিসেবে কবিতা বলে উঠবে—

‘মানুষের অনেকগুলো হাত থাকলে খুব ভালো হতো।

গিটার বাজানোর জন্য একটা হাত

পাউরুটি খাওয়ার জন্য একটা হাত

জুয়াখেলার জন্য একটা হাত

এমন হলে খুব সুবিধা হতো

এমন হলে মানুষ যে হাতে টাকা গুনত সে হাতে গিটার বাজাত না

এমন হলে মানুষ যে হাতে গোলাপ ধরত সে হাতে হত্যা করত না।’