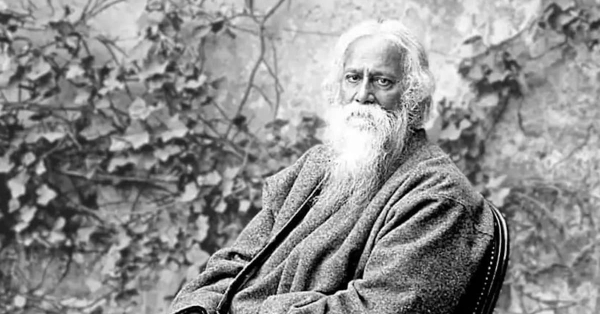

‘প্রবাসী’ ও রবীন্দ্রনাথ

আশিস পাঠক (April 25, 2025)

আশিস পাঠক (April 25, 2025)নিজের সাহিত্যিক জীবনের ওপরেই ধিক্কার জন্মাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের! সে-কথা প্রায় একশো বছর আগে চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন ‘প্রবাসী’ ও ‘মডার্ন রিভিউ’-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। ২ জুলাই, ১৯২৭-এর সেই মন-খোলা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর তো দরোয়াজা বন্ধ। অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যে একটি অকৃত্রিম আত্মীয়সম্বন্ধ আছে সেটা প্রকাশ করবার পথে দেয়াল উঠল। সবসুদ্ধ জড়িয়ে আবহাওয়াটা আমার পক্ষে এতই দুঃখজনক হয়েছে যে, আমার সাহিত্যিক জীবনের পরেই আমার ধিক্কার জন্মেছে। লেখার আনন্দ আজ একটা গুরুতর ব্যাঘাত পেয়েচে। শুধু তাই নয় এই সমস্ত ব্যাপারে আমাকে একটা খর্ব্বতার মধ্যে নামিয়েছে তাতে নিজের জন্যে বড়ই লজ্জা বোধ করি।

আজ ১২৫ বছরে পা-দেওয়া পত্রিকা ‘প্রবাসী’-র পাতাতেই রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘গোরা’ (১৩১৪ ভাদ্র-১৩১৬ চৈত্র), ‘জীবনস্মৃতি’ (১৩১৮ ভাদ্র-১৩১৯ শ্রাবণ), ‘অচলায়তন’ (১৩১৯ আশ্বিন), ‘মুক্তধারা’ (১৩২৯ বৈশাখ), ‘রক্তকরবী’ (১৩৩১ আশ্বিন), ‘শেষের কবিতা’ (১৩৩৫ ভাদ্র-চৈত্র) ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের প্রধান বইগুলি তো আছেই, তাছাড়া আছে অনেক প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা। ‘প্রবাসী’-র আগেই লেখক রবীন্দ্রনাথ আর সম্পাদক রামানন্দর এই রচনাসূত্রী বন্ধুত্ব শুরু হয়েছে প্রদীপ পত্রিকায়। সেই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ‘শরৎ’ বা ‘বিদায়’-এর মতো কবিতা লিখেছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু অসমাপ্ত রচনা শেষ করে ‘প্রদীপ’-এই প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আরও পড়ুন : ‘ফুলে’ ছবি উসকে দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ে নতুন বিতর্ক!

লিখছেন সম্প্রীতি চক্রবর্তী…১৩০৮ বৈশাখে ‘প্রবাসী’-র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ‘প্রবাসী’ কবিতা সেই বন্ধুত্বের পূর্ণতর পর্যায়টির সূচনা করল। সে কেবল লেখক-সম্পাদকের বন্ধুত্ব নয়, কবি ও কর্মীর, দুই স্বদেশ-চিন্তকের, এমনকী, দুই অভিমানী পুরুষেরও বন্ধুত্ব। রবীন্দ্রনাথের টানে শান্তিনিকেতনে থেকেছেন রামানন্দ, আশ্রম থেকেই দু-বছর চালিয়েছেন ‘প্রবাসী’ ও ‘মডার্ন রিভিউ’-র সম্পাদনা। কায়স্থ পাঠশালার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের দায়িত্ব নিয়েছেন। নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করার আগে সি. এফ. এন্ড্রুজ এবং রামানন্দর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের সাহিত্য, রাজনীতি বা স্বদেশচিন্তার ইতিহাসে এই বাইরের সম্পর্ক বহু চর্চিত। কিন্তু বিংশ শতকের দুই প্রধান পুরুষের বন্ধুত্বের যে ব্যক্তিচিহ্নিত স্পর্শ রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ চিঠিপত্রে তা কিছুটা আজও ইতিহাসে উপেক্ষিতাই। জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত সেই বন্ধুত্বকেই বড় মমতায় আগলে রাখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই মৃত্যুর ১৪ বছর আগে লেখা এক চিঠিতে আর এক জীবন-স্মৃতি,

অনেক কথা হৃদয়ে চাপা থাকে, বলবাব প্রয়োজন হয় না, দুঃখের দিনে সেগুলো বলবার সময় আসে। আজ সেই রকমের একটা কথা আপনাকে বলি:- জানিনা, কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুত্বের সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্চে, আমার হৃদ্যতা-প্রকাশের প্রাচুর্য্যের অভাব। শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একলা ছিলুম, লোকসঙ্গ না পাওয়াতে লোকব্যবহারের শক্তি সম্ভবত আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্যেই এ জীবনে বন্ধুসমাজে আমার বাস করা ঘটে নি। শিশুকালের মতো আজো বস্তুত আমি একলাই আছি। সেটাতে আমার অনেক ক্ষতিও হয়েচে, তাছাড়া একটা স্বাভাবিক আনন্দের বরাদ্দ আমার ভাগ্যে চিরদিন কম পড়ে গেছে। যখন বয়স হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি বক্ষা করতে পারি নি। এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু, ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এই চারজনের নাম মনে পড়চে।… আপনি হয়ত সব কথা জানবার সুযোগ পান নি কিন্তু আজ আপনাকে বলচি, আপনার জন্যে, অর্থাৎ আপনার প্রবাসী প্রভৃতির জন্যে আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক বার অনেক আঘাত পেয়েছি। সেটা আমি কর্তব্যবোধেই স্বীকার করেচি।

আসলে লেখাটা যে নিছক অবসর বিনোদন নয়, জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায় তার নেপথ্যে থাকে জীবন জুড়েই, সেই বোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাই চারপাশ আর সময় যখন বদলে বদলে যাচ্ছে, তখন নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেননি তিনি, ভাঙতে চেয়েছেন, ভেঙে গড়তে চেয়েছেন।

এই একলা রবীন্দ্রনাথ ‘প্রবাসী’-র সূত্রেই রামানন্দের কাছে তাঁর মনকে খুলে দিতেন। পরে ১৯১৪-য় প্রমথ চৌধুরীর ‘সবুজ পত্র’ রবীন্দ্রনাথের ওপর ‘প্রবাসী’-র প্রায় একচ্ছত্র অধিকারে ভাগ বসায়। কিন্তু সে কেবল আত্মীয়তার বশে নয়। ‘প্রবাসী’ ক্রমশ পুরনো কালের টাইটানিক হয়ে উঠছে, নতুন কালের অন্তর ছুঁতে পারছে সবুজ পত্রই— এমন একটা ধারণা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের ছিল। নইলে ১৯১৪-য় রামানন্দকে এই চিঠি কেন লিখবেন?

প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুস্কিল এই যে সবুজ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে। ঐ কাগজটা আমাদের দেশের বর্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। অন্য পত্রিকাগুলি বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে— তাহাতে তাহারা পাঠকদের মনকে বিশেষভাবে আঘাত করে না, নানা দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সবুজপত্রের একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশে পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিনা কারণে সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখিবার বয়স আমার এখন নাই। ছুটির জন্য মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল আছে—অথচ কোনো মতেই ছুটি পাই না।…মনে মনে ঠিক করিয়াছি আর একটা বছর সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া অবসর লইব। এই বৎসরে দেশের যৌবনকে যদি উদ্বোধিত করিতে পারি তবে আমার বৃদ্ধ বয়সের কর্তব্য সমাধা হইবে বলিয়া মনে করি। রবি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে একবার শেষ বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে চায়।

আসলে লেখাটা যে নিছক অবসর বিনোদন নয়, জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায় তার নেপথ্যে থাকে জীবন জুড়েই, সেই বোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাই চারপাশ আর সময় যখন বদলে বদলে যাচ্ছে, তখন নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেননি তিনি, ভাঙতে চেয়েছেন, ভেঙে গড়তে চেয়েছেন। ‘প্রবাসী’ শুরু হয়েছিল বিশেষ একটা সামগ্রিক আদর্শ নিয়ে, কিন্তু পরের দিকে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আশপাশে তা হয়ে উঠছিল ‘বিচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ’ একটি পত্রিকামাত্র। তাই কি রবীন্দ্রনাথের এই সরে আসা? আর বন্ধু রামানন্দকে সরাসরি সে-কথা বলবেন না বলে নিজেকে নিয়েই এমন আশ্চর্য রসিকতা করলেন আর এক চিঠিতে!

আপনি আমার কাছ থেকে প্রবাসীর প্রবন্ধ আদায় করবার জন্যে নানা কৌশলে চেষ্টা করে থাকেন এ রকম জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না—ভয় মৈত্রী প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশি না পাই ত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় করে নিতুম। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্চে এই যে, খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনোমতেই গোরা লেখা হত না। নিতান্ত অতিষ্ঠ না হলে আমি অধিকাংশ বড় বা ছোট গল্প লিখতুম না। যদি জিজ্ঞাসা করেন আমার মেজাজ এমন বিশ্রী কেন তবে তার উত্তর এই যে, আজ পর্যন্ত নানা প্রমাণ পেয়েও আমার সত্য বিশ্বাস হয় নি যে, আমি লিখতে পারি। ফরমাস পাবামাত্রই আমার মনে হয় আমার শক্তি নেই। অথচ শক্তি নেই সেটা ধরা পড়ে এমন ইচ্ছাও হয় না। এই ব্যাপারের মূলে একটি গোপন কথা আছে, সেটা বল্লে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি। সে হচ্চে এই যে, যে-ব্যক্তির লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে চলে সে রবীন্দ্র ঠাকুর নয়। যে-ব্যক্তি গাল খায় এবং নোবেল্ প্রাইজ পায় সেই হচ্চে স্যার রবীন্দ্রনাথ। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে পাছে একদিন ধরা পড়ে যায়। এই জন্যে কারো কাছে দাদন নিলে শোধ করবার ভয়ে তার রাত্রে ঘুম হয় না। যারা বলে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা আমি নিজে করি নি, আর কেউ করেচে তারা ঠিকই বলে। বস্তুত স্যার রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেই না। আমাকে কোনো ইংরেজি সভাতে বক্তা বা সভাপতিরূপে যদি ডাকা হয় তাহলেই আমার বিপদ—কেন না যিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখেন তিনি কোনোমতেই আমার সঙ্গে ইংরেজি সভায় আসতে রাজি হন না। এই জন্যে যদি বা সভায় যাই তবে চাণক্য মুনিকে স্মরণ করে “ন ভাষতে”র দলে বসে থাকি।

আজও দুই প্রবল বাঙালি ব্যক্তিত্বের সম্পর্কের হৃদয়পুরে এমন অনেক জটিলতার খেলা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে ‘ন ভাষতে’ হয়ে আছে। ‘প্রবাসী’-র ১২৫ বছরে নিছক তথ্যের জাবর কাটা থেকে বেরিয়ে অন্তত এই সম্পর্কটিকে যদি বিটুইন দ্য লাইনস পড়া যায়— সেটাই হবে সেই উপলক্ষের সেরা উদযাপন।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook