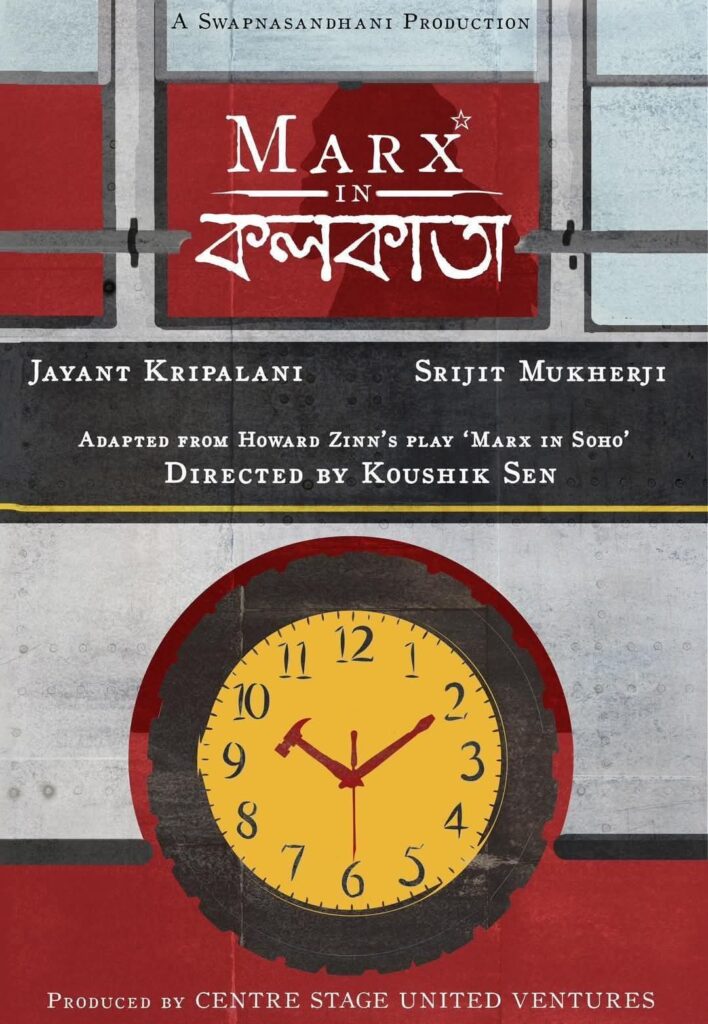

‘Marx in Soho’ নাটক অবলম্বনে ‘স্বপ্নসন্ধানী’ নাট্যদল মঞ্চে আনতে চলেছে তাদের নতুন নাটক ‘Marx in কলকাতা’। পরিচালনায় কৌশিক সেন, অভিনয়ে জয়ন্ত কৃপালনি এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সেই উপলক্ষে সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘স্বপ্নসন্ধানী’ নাট্যদল এবং ‘প্রেসিডেন্সি ইস্পাত’ যৌথভাবে আয়োজন করেন এক আলোচনা-সভার। তবে আলোচনার মূলে কখনওই ছিল না কৌশিক নির্দেশিত নবতম প্রযোজনাটি, তার বদলে আলোচনার মূলে ছিলেন কার্ল মার্ক্স। যেদিন এই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিনটি ছিল কার্ল মাৰ্ক্সের ২০৭তম জন্মদিন। আলোচনাটির শীর্ষক ‘কার্ল মার্ক্স: এই মুহূর্তে বাংলায়, ভারতবর্ষে, পৃথিবীতে’, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েক এবং বিশিষ্ট চিন্তক এবং প্রাবন্ধিক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শমীক বন্দ্যেপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বাংলার প্রেক্ষিতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কীভাবে একটু একটু করে বাঙালি বামপন্থার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেন, এবং তা কীভাবে তিনের দশকে একটি ব্যাপক রূপ পায় সেই চিত্র তুলে ধরেন। বক্তব্যে উঠে আসে গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী-র মতো বিপ্লবী কীভাবে কারারুদ্ধ অবস্থায় মার্ক্সবাদের দীক্ষা নিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ। আসে ‘প্রগতি’ পত্রিকার প্রসঙ্গ। শমীকবাবু ১৮৯৯ সালের শেষ লগ্নে রবীন্দ্রনাথ রচিত ‘…স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে/ ঘটেছে সংগ্রাম— প্রলয়মন্থনক্ষোভে/ ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি/ পঙ্কশয্যা হতে।’-সহ বেশ কিছু কবিতার কথা বলেন ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক জাতীয়তাবাদকে ধিক্কার জানানোর বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করেন, যে চিন্তাগুলি খুব সহজেই মিলে যায় মার্ক্সের চিন্তার সঙ্গে। সবশেষে মার্ক্স ও এঙ্গেলস প্রসঙ্গে শাসকের দয়াদাক্ষিণ্য থেকে বেরিয়ে এসে Public Intellectual-এর ধারণার কথা বলেন, যাকে শমীকবাবু বাংলায় তর্জমা করেছেন ‘গণকন্ঠ বুদ্ধিজীবী’ হিসেবে।

আরও পড়ুন : পথনাটক দিনে দিনে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, প্রলয়নের সঙ্গে কথোপকথনে রাজর্ষি ধাড়া…

প্রভাত পট্টনায়েকের বক্তব্যে উঠে আসে নিও-লিবারেল ক্যাপিটালিজম, নিও-ফ্যাসিজমের ধারণা। তিনি বলেন, রিফরমেটেড ক্যাপিটালিজমের ধারণা সম্ভবপর নয়, কারণ এটি একটি স্বয়ংচালিত সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে বেকারত্ব এবং উদ্বৃত্ত শ্রমিকের প্রসঙ্গও। নিও-লিবারেল ক্যাপিটালিজম জন্ম দিচ্ছে নিও-ফ্যাসিজমকে, যে ফ্যাসিজম বেকারত্বর অবসান ঘটাতে পারছে না, সুতরাং, সেটি শুরু করছে বিভেদের রাজনীতি। কিন্তু কীভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারে? তার জন্য দরকার নতুন কর-কাঠামো। ভারতে বহুকাল ধরে ধনীদের কর ছাড় দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা গেছে, এ-পথে চললে কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন সম্ভব না। এক্ষেত্রে প্রভাত ওয়েলথ ট্যাক্স এবং ইনহেরিটেড ট্যাক্সের ধারণা দেন। লিবারেল ক্যাপিটালিজমের বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য প্রভাত ‘ফান্ডামেন্টাল ইউনিভার্সাল কনস্টিটিউশনাল ইকোনমিক রাইটস’-এর কথা বলেন, সেটি কীরকম? তার মধ্যে কী কী পড়ছে? কর্মসংস্থানের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, বিশ্বমানের চিকিৎসার অধিকার, বিশ্বমানের শিক্ষার অধিকার এবং বয়স্কদের পেনশনের অধিকার। যদিও সবশেষে প্রভাত বলেন নিও-লিবারেল ক্যাপিটালিজমের প্রধান সমস্যা হল, এর মধ্যে বেঁচে থাকা অসম্ভব, আবার এর থেকে বের হয়ে আসাও সমানভাবে অসম্ভব।

আলোচনাসভার পরে অল্প সময়ের জন্য একান্ত আলাপচারিতায় পাওয়া যায় প্রভাত পট্টনায়েককে। ডাকবাংলার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে রাখা হয়েছিল কিছু প্রশ্ন।

গোটা দেশে একটা ফ্যাসিবাদী ভাবনা দানা বাঁধছে। হয়তো সেটি একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা বা একটি বিশেষ সংঘের দ্বারা। অন্যদিকে ক্ষয় হচ্ছে বামপন্থার ধারণা। এমন অবস্থায় ফ্যাসিবাদকে আটকানোর রাস্তা কী?

বর্তমানেই এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের প্রয়োজন ঐক্যের, বিস্তৃত ঐক্যের (broad unity)। এক্ষেত্রে কোনও বিভেদকে স্থান দেওয়া যাবে না। তুমি অমুক; তাই তোমায় আমি সঙ্গে নেব না, তুমি অমুক; তাই তোমার সঙ্গে আমি থাকব না, এটা করা যাবে না। একটি বিস্তৃত ঐক্যের প্রয়োজন। আমার মতামত হল, এই ঐক্য কোনও সুযোগসন্ধানী ঐক্য (Opportunistic Unity) হতে পারে না, এটিকে হতে হবে একটি পরিকল্পিত এবং বিধিবিদ্ধ ঐক্য (Programmatic Unity)। আমি যে প্রোগ্রাম্যাটিক ইউনিটির পরামর্শ দিচ্ছি, তা থেকে জন্ম হতে পারে একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র বা Welfare State-এর ধারণার।

যদিও এক্ষেত্রে আলোচনা বা Negotiation-এর স্থান থেকেই যায়। তুমি কখনওই কোনও মানুষকে বলতে পারো না, তোমায় এটাই বিশ্বাস করতেই হবে, না হলে আমি তোমায় সঙ্গে নেব না।

তবে আমি মনে করি, একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র বা Welfare State তৈরি করতে গেলে ‘তোমাকে আমি দিয়ে দেব বা পাইয়ে দেব’, এই ধারণা থেকে সরে আসতে হবে।

কিন্তু এখানেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সরকার পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে প্রবেশ করছে…

পাইয়ে দেওয়া ভুল, তুমি পাইয়ে দিতে পারো না, কারণ তাদের এটিতে অধিকার আছে। তারা নাগরিক, অধিকারটাও তাদের। তুমি পাইয়ে দেওয়ার কে? টাকাটা ওদের। ওদের টাকা।

তাই এটা নাগরিকদের মর্যাদার প্রশ্ন, সেটিকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং, আমি কিছু মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত এবং বিধিবিদ্ধভাবে (in a programmatic way) একটি Unity বা ঐক্য গড়ে তোলার পরামর্শ দেবো।

এই পরিস্থিতিতে যারা সাংস্কৃতিক কর্মী, যারা থিয়েটার করছে, ছবি আঁকছে, লিখছে,তাদের ভূমিকা কি আদৌ থাকবে? থাকলে কতটা?

তাদের ভূমিকা নিশ্চয়ই থাকছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিশেষ ভূমিকা থেকেছে। PWA (Progressive Writers Association), IPTA (Indian People’s Theatre Association)-র মতো সংগঠনগুলি বামপন্থার হাত ধরে জনগণের কাছে খুব সহজে ব্যাপকভাবে পৌঁছে যেতে পেরেছিল।

সুতরাং, জনগণের প্রকৃত সংগ্রামের পরিপূরক হিসেবে তুলে আনতে হবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে। গড়ে তুলতে হবে কালচারাল ফ্রন্ট, যা ছড়িয়ে পড়বে কোনায় কোনায়। মানে ধরো, তেভাগা আন্দোলন একটি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, কিন্তু তা বলে একটি মহারাষ্ট্রের মানুষ অথবা পাঞ্জাবের একজন মানুষ কীভাবে জানবে সেটি সম্পর্কে? জানবে Cultural Movement-এর মাধ্যমে। সুতরাং, Cultural Movement বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশাল ভূমিকা আগেও ছিল, এখনও রয়েছে।

মাৰ্ক্সের প্রাসঙ্গিকতা যে এখনও কমেনি, সেটি বক্তাদের বক্তব্য থেকে এবং উপচে পড়া সভাকক্ষ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এই আলোচনাসভার আহ্বায়ক এবং ‘Marx in কলকাতা’র পরিচালক কৌশিক সেন ডাকবাংলাকে জানান, ‘একটি নির্দিষ্ট শত্রু তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আমরা মূল সমস্যাগুলো থেকে সরে গিয়ে জাতপাত, ধর্ম নিয়ে ভুলে থাকি। এই সমস্যা হঠাৎ করে সামনের বছরে সমাধান হয়ে যাবে, এটা আমার মনে হচ্ছে না। তবে এর বিকল্প কাজটি বামপন্থীরা করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি। যদিও গোটা দেশের নিরিখে বামেদের অবস্থা কিছুটা দুর্বল। এটি ম্যাজিকের মতো একরাত্রে মিটে যাওয়ার ব্যাপার না। এই মুহূর্তে নির্বাচনে জয়ী হওয়া বামেদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নয়, তাদের এখন লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শ্রমজীবী মানুষকে বোঝানো যে, দীর্ঘ সময়ে একমাত্র তারাই মানুষের পাশে থাকতে পারবে। বামেদের মূল বিরোধী চিহ্নিত করতে সমস্যা হয়েছিল, এখন যখন কোনও ঘটনার পরেই লিবারেল, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামেদের টার্গেট করা হয়, তার থেকেই বোঝা যায়, প্রধান বিরোধীটি কে। কেন্দ্রের শাসকের একটি নির্দিষ্ট দর্শন আছে। তুমি তাতে বিশ্বাস করতে পারো বা না-ই পারো, কিন্তু তাদের একটি নির্দিষ্ট ফিলোজফি বা দর্শন আছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াইটি কঠিন। যদিও আমি আমার এই নাটকটিকে এই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেই রাজি নই। আমার নাটকটা আমার বোধের জন্য করা। এর, মধ্যে কোনও দর্শক এসে তার বোধের যদি কোনও উপকার হয়, সেটাই অনেক। আমি আমার নাটক দিয়ে সমাজ পাল্টে দিচ্ছি, এই বুদবুদের মধ্যে বাঁচার কোনও মানে হয় না। আমার মনে হয়েছে, এই সময়ে মার্ক্সকে নিয়ে একটি নাটক করা উচিত, সেখান থেকেই এই নাটক।’

আগামী ২৯ মে, সন্ধ্যা ৬-৩০-এ, জিডি বিড়লা সভাঘরে, ‘Marx in কলকাতা’-র প্রথম অভিনয়।