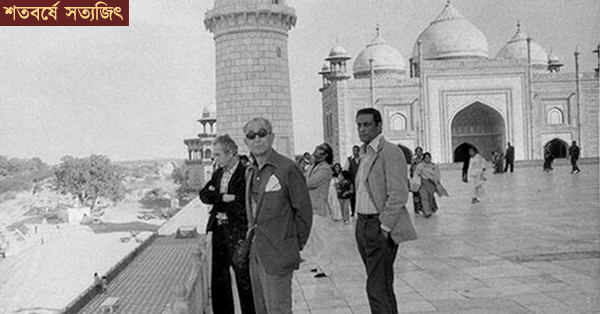

কলম-পেষা মজুর

অনল পাল (May 19, 2025)

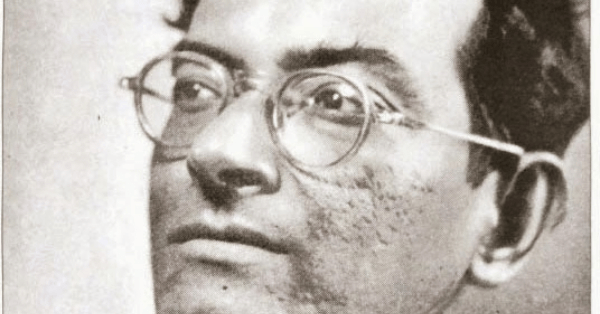

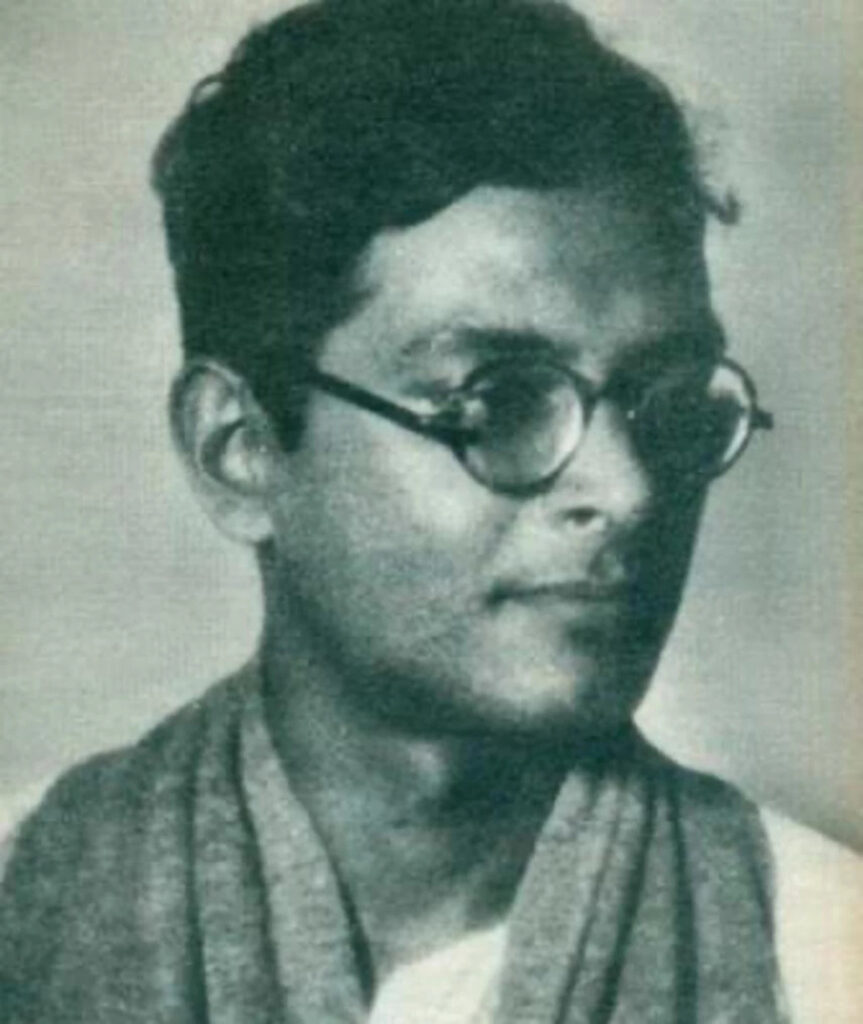

অনল পাল (May 19, 2025)একটি সাক্ষাৎকারে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছিলেন, ‘তবে শোনো, সুকুমার রায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— বাঙালির ভেতরে এই দুজনই কিন্তু কাকের বাসায় কোকিলের ডিম থেকে বেড়িয়েছে।’ এই স্পর্ধিত উচ্চারণের সঙ্গে পাঠক একমত হতে পারেন বা তর্ক-ও চালাতে পারেন। বাংলা সাহিত্যের অসামান্য সব লেখকদের কথা না-উল্লেখ করে ইলিয়াস কেন তাঁর পূর্বজদের এহেন উপমায় অভিভূষিত করেছেন? কমিটমেন্টের কারণে? মনোমুগ্ধকর নন বলে, ‘ভক্তিতে গদগদ হওয়ার চান্স দেন না’ বলে? খানিক তিক্ত, খরখরে বলে? অস্থির করেন কিংবা বিব্রত করেন বলে?

সে যা-ই হোক, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানিক পাঠককে নিয়ত ‘সচেতন’ করে চলেন, অস্থির করেন, নেহাত মুগ্ধ করার দায় থেকে যিনি স্ব-ইচ্ছায় নির্বাসনের পথকে বেছে নিয়েছিলেন। আর, প্রচলিত রাস্তায় না-হেঁটে, নতুন পথের খোঁজে অবিরত থেকেছিলেন বলেই কি মানিক রয়ে গেলেন নিঃসঙ্গ, একা?

নিশ্চিত এ-কথার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন না অনেকেই। কিন্তু, মানিক যে খানিক নিন্দিত লেখক সে-বিষয়ে আশা রাখি, বিতর্ক হবে না। প্রশ্ন হল কেন? সে-কথাও জানা। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক/সম্বন্ধ আমাদের ‘নিরপেক্ষতা’ বিষয়ক বিভ্রমকে বেশ বিব্রত করে। এ-রেওয়াজ তো আছেই যে, রাজনীতি নামক ব্যাপারটার সঙ্গে নির্বিবাদী সুধীজনের সম্বন্ধ না-রাখাটাই শ্রেয়। ফলে, তাঁর উত্তরকালের সাহিত্য বিষয়ে এক ধরনের সমালোচনা, উদাসীনতা তো পাঠক ও পণ্ডিত-মহলে প্রতিষ্ঠিত। নানা কারণেই ‘রাজনীতি’ শব্দটি তার ব্যাপ্তি খুইয়েছে, একরকমের নেতির বোধ শব্দটিকে ঘিরে ধরেছে। বস্তুত, রাজনীতি আরও গভীর, ব্যাপক, বাঙ্ময় শব্দ। মানিকের সাহিত্যচর্চা এবং মানিক-পাঠ কি রাজনীতি শব্দটির শক্তি পুনরুদ্ধারের বিকল্প প্রস্তাব নয়?

আরও পড়ুন : শম্ভু মিত্র না বাদল সরকার, কার প্রভাব ছিল গিরিশ কারনাডের ওপর? লিখছেন সুদেব সিংহ…

কেন মানিক লিখতেন? লেখা মানিকের কাছে আর পাঁচটা কাজের মতো ব্যাপার। যন্ত্র বানানো, মদন তাঁতিদের কাপড় বোনা, এমনকী, টাকা করার মতোই— লিখতে চাওয়া একটা ব্যাপার। যন্ত্র বানিয়ে, কাপড় বুনে কিংবা ধান কেটে তো সমাজের কিছু একটা কাজে লাগেন তাঁরা, কিন্তু মানিক তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে কোন ‘কাজে’ লাগেন? যেখানে তাঁর-ই কথা— কলম-পেষা মজুর বৃত্তি যদি পাঠকের কাজেই না-লাগে তাহলে বেঁচে থাকাই নিরর্থক। শুধু-ই কি নিজের অভিজ্ঞতা ‘পাইয়ে’ দেন পাঠককে, সমাজকে? এখানেই ঘনিয়ে ওঠে না-কি এই প্রশ্ন যে, কোন অভিজ্ঞতা চারিয়ে দেন এবং কী উদ্দেশ্যে? এ-প্রশ্নে তিনি নিন্দিত। নিছক অভিজ্ঞতার ভাগ-বাঁটোয়ারা নয়, বরং তিনি অভিজ্ঞতা ‘পাইয়ে’ দিয়ে অস্থির করতে চান আমাদের। হয়তো স্মরণ করাতে চান, কাদের জন্য নিয়ত লুঠ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সত্তা, অস্তিত্ব, স্বাধীনতা, বেঁচে-বর্তে থাকার সামান্যতম অধিকারটুকুও। তারপরেও নাগরিক অধিকার বিষয়ে কী আশ্চর্য রকমের নীরবতা আমাদের। হয়তো চিৎকার করতে অনুরোধ করেন তাঁর পাঠকদের, যেমনটা তিনি করতে চেয়েছিলেন।

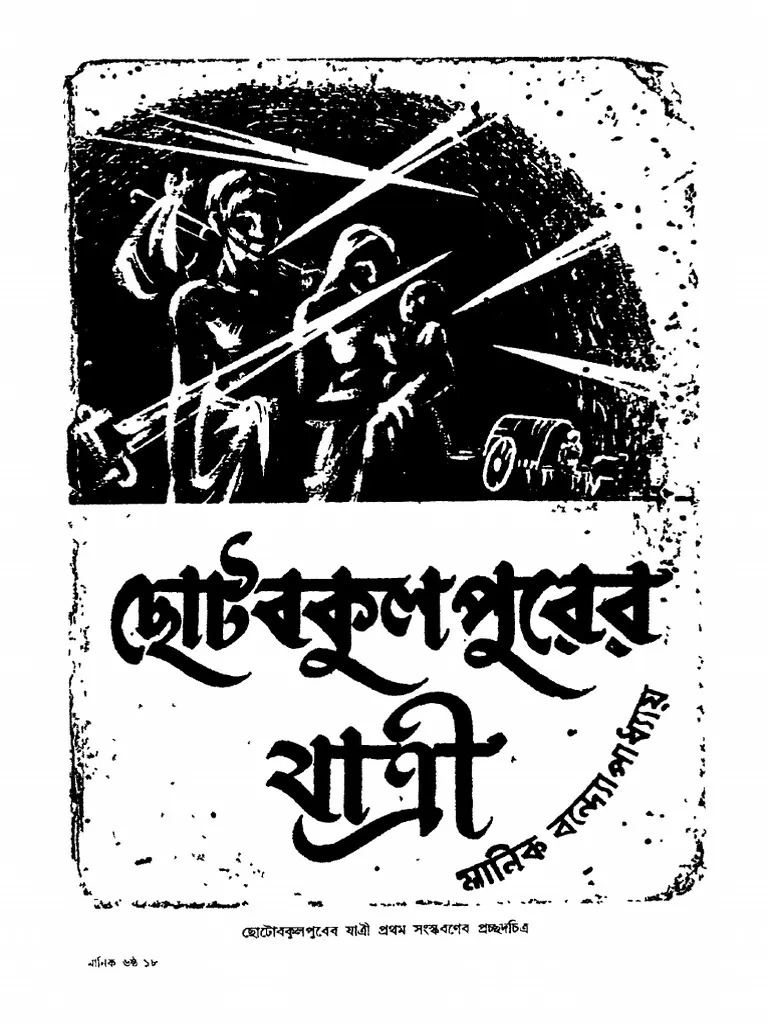

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্মোহন সেহানবীশ সেরকম-ই একটা অভিজ্ঞতা চারিয়ে দেওয়ার গপ্প শোনান আমাদের। এক সম্মেলনে ‘সাহিত্য ও গণসংগ্রাম’ শীর্ষক প্রবন্ধ দাখিল করেন চিন্মোহন। এবং তাতে বেশ কিছু বেপরোয়া কথাবার্তাও লেখেন। যেমন সাহিত্যিকদের কৃষক কিংবা শ্রমিক ফ্রন্টে কাজ করা উচিত, তাতে সাময়িক সাহিত্যচর্চার ক্ষতি হলেও অসুবিধে নেই, কারণ এ-অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের শক্তিশালী সাহিত্য-রচনের আযুধ। সে-দিন মানিক আমাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু শিল্পী মন কি সায় দিয়েছিল আমার বেপরোয়াপনায়? চিন্মোহন লিখছেন, দু-বছর পরে সে-প্রবন্ধকে খণ্ডন করে মানিক-ই লেখেন ‘বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা’, যে-লেখা তিনি পড়েছিলেন জেলে বসে। জেলে যাওয়ার আগে চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁকে উদ্ধত সুরেই বলেছিলেন, পুলিশি সন্ত্রাস-কবলিত কমলাপুর ঘুরে আসুন। লেখক হিসেবে নয়, অন্তত কমিউনিস্ট হিসেবে যান। তারপর জেলখানার পাঁচিল পেরিয়ে পৌঁছয় এক নিষিদ্ধ ইশতেহার; ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’। না-গিয়েও সন্ত্রাসের ভয়াবহ আবহ মূর্ত করে তুলেছিলেন মানিক ওই আশ্চর্য গল্পে। চিন্মোহন লিখছেন— ‘মনে মনে সেদিন মাপ চেয়েছিলাম মানিকবাবুর কাছে।’

তাহলে ব্যাপারটা কি এমন— লেখকের প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার দরকার নেই? তাই কি বলেছেন চিন্মোহন? না কি এ-কথা বলছেন, তাঁর ‘বেপরোয়া’ প্রস্তাবটাই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একমাত্র উপায় নয়? বরং রাজনৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আরও অনেক সম্ভাবনার দিকে নজর ফেরানো দরকার তাঁর মতো সংগঠকের?

মোদ্দা কথাটা মানিক বলে গিয়েছেন তাঁর ‘লেখকের কথা’-য়। প্রশ্নটা কলম-পেষা মজুরের দায়। একটা জীবন-দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া অসম্ভব। সর্বত্র জীবনকে দেখার বিরামহীন শ্রম তাকে দিতেই হবে। সে-অর্থে সাহিত্যিকও আদতে মজুর-ই। এবং আর মদন তাঁতিরা শিল্পী। আর কে-না-জানে, মানিক চাষা-মুটে-মজুরের জীবন-সংগ্রামকেই তাঁর দায়-রূপে বরণ করেছিলেন; কারণ মজুতদার আর মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ছিল ভার।

‘চিহ্ন’ উপন্যাসের প্রথম পাতা ১৯৪৬, স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় উত্তাল দেশ। আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচারকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ। কলকাতায় রশিদ আলি দিবস উপলক্ষ্যে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আটকে দেয় পুলিশ। গভীর রাতে পাশবিক হামলা চালায় সেই অবস্থানে, পুলিশের গুলিতে নিহত হয় একটি ছাত্র। তারপরেও বিক্ষোভ থাকে অটুট। আর পুলিশ বাধ্য হয় অবরোধ তুলে নিতে। সে-ঘটনার প্রেক্ষাপটেই মানিকের উপন্যাস ‘চিহ্ন’ (১৯৪৭)। একে কি উপন্যাস বলা চলে? মানিক নিজেই সে-বিষয়ে সংশয়ী। ‘চিহ্ন’ কি তাহলে কেবল ইশতেহার? ঝড়ের পূর্ব-ঘোষণা? হয়তো তাই, হয়তো লেখকের দায়-মাত্র। কিংবা নতুন ধরনের কোনও উপন্যাসের তপস্যা। যেখানে পরিবার, সংসার, সম্পর্কেও ‘রাজনৈতিক’ প্রেক্ষিত দেন মানিক। গণেশের কথনে যে-মিছিল ছিল পূর্ণিমার ভরা কোটালের জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মতো, সেই জন-উচ্ছ্বাস কেন ফুটপাথে বসে থাকবে? এ কেমন ধরা গতিহীন জোয়ার, সাদা ফেনা বদলে স্থির কালো মাথার সারি কেবল। মৃত্যুপথযাত্রী গণেশের আকুল জিজ্ঞাসা ওসমানকে, ‘ওরা এগোবে না?’ মিছিলটা কি থমকে যাবে? ওসমান জানে এ-মিছিল এগবে। ‘এগোবার কল টিপলেই এগোবে’। এখন লাইন ক্লিয়ার না-পাওয়া ট্রেনের মতো সে কেবল-ই ফুঁসছে এগিয়ে যাওয়ার অধীরতায়। সত্যি কি মিছিল এগচ্ছে? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা কেবল ইতিহাসেরই আছে। হয়তো কোনও কলম-পেষা মজুর ভবিষ্যতে জানান দেবেন, আপাতত এগনোর চাবিকাঠি খুঁজে না-পেলেও থমকে যাওয়া মানে থেমে যাওয়া নয়। অন্তত ততক্ষণ, যতক্ষণ তুমি প্রতিরোধে রত।

মোদ্দা কথাটা মানিক বলে গিয়েছেন তাঁর ‘লেখকের কথা’-য়। প্রশ্নটা কলম-পেষা মজুরের দায়। একটা জীবন-দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া অসম্ভব। সর্বত্র জীবনকে দেখার বিরামহীন শ্রম তাকে দিতেই হবে। সে-অর্থে সাহিত্যিকও আদতে মজুর-ই।

যে-শাসক মনে করে, প্রতিবাদ করতে করতে ক্লান্ত চাষা-মুটে-মজুরের দল একদিন মেনে নেব শাসন, যেমনটা প্রতিদিন চলে আর-কি, মনুষ্যত্বের ক্লান্তি যাদের শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার একমাত্র ভরসা; অধিকারের দাবি, মুক্তির লড়াই তাদের কাছে হুমকি-ই বটে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মানুষিক ক্লান্তিকেই উদীপ্ত করার দায় গ্রহণ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। নিছক মুগ্ধ করার, আনন্দিত করার ইচ্ছাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। এ-দায় যিনি নেন, নিন্দিত হওয়া হয়তো তাঁর ভবিতব্য।

কিছুদিন আগে অতিমারীর কালে একদল কৃষক রাজধানীর দ্বারে বসে রয়েছিলেন কিছু দাবি-সনদ নিয়ে, দিনের পর দিন রাজধানীর গরমে, তীব্র শীতে যাদের ধৈর্য আর ক্লান্তি পরীক্ষা চলেছিল; কিংবা যে-মারাঠি কৃষকরা জলের অভাবে, দাম না-পেয়ে চাষবাস, ভিটেমাটি ছেড়ে বাণিজ্য-নগরীতে হাজির হন, কাতারে কাতারে রোজগারের আশায়; কিংবা নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে লাশ হয়ে ফেরত আসে যে-মজুর, তাদের হয়ে কথা বলার দায় কি নেবেন এ-যুগের কোনও কলম-পেষা মজুর? না কেবলই রচিত হয়ে চলবে ‘ময়ূরবাহন নাটক’!

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook