চা-স্পৃহ চাতক

অভিজিৎ বসু (May 21, 2025)

অভিজিৎ বসু (May 21, 2025)খুব ছোটবেলাকার চায়ের স্মৃতি বলতে বড়মামার হাত ধরে শ্যামবাজারের অরফ্যান টি হাউসের বিশাল লাইনে দাঁড়ানোর কথা মনে পড়ে। বাড়ি আর মামার বাড়িতে সকাল-বিকেলে চায়ের জল চাপানো ছিলো রিচুয়ালের মতো আর দু’বাড়িরই চা আসত ওই অরফ্যান টি হাউস থেকে। সে-যুগে অরফ্যানের আধ মাইল দূর থেকেই চায়ের সুগন্ধ নাকে আসত, পরবর্তীতে শিখেছি যে একেই বলে চায়ের ‘অ্যারোমা’। একটু পেরিয়েই ছিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। আমাদের কাছে সেটা ছিল যেন কলকাতার সীমান্তরেখা, যার লাগোয়া বাগবাজার পেরোলেই খাস মফস্সলের শুরুয়াত! অরফ্যান কি তবে শহর-মফস্সলের প্রায় সীমান্তরেখা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল?

আরও পড়ুন: চায়ের সঙ্গে যে সকালের ঘুম ভাঙানো বা জাগানোর রীতি চলে আসছে, তারই ধারায় ‘খিলানা বন্ধ, পিলানা শুরু’ বিজ্ঞাপনমালায় একটি ঘুষ আর দুর্নীতিবিরোধী ওয়েবসাইট তৈরি করে ‘টাটা টি’! লিখছেন অরিন্দম নন্দী…

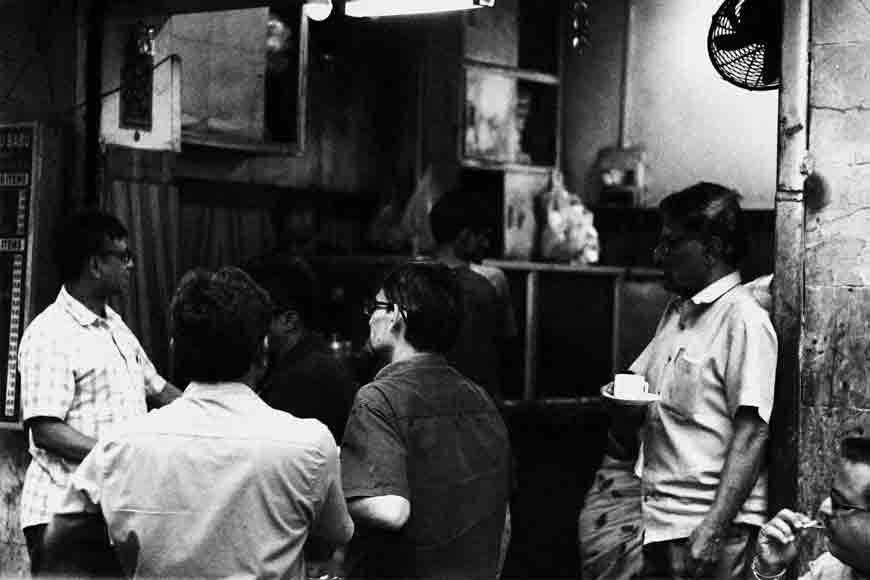

আমাদের বাড়ির নীচেই ছিল কাশীদার চায়ের দোকান। সে-যুগের ছেলেপুলেদের আড্ডাখানা। সকাল থেকেই কিচিরমিচির। খবরের কাগজের হেডলাইন নিয়ে আলোচনা। মুখ্য বিষয় হয় রাজনীতি, নয়তো খেলা। এখানেই শুনেছিলাম ইডেন-ফেরত পাড়ার দাদাদের মুখে গাভাসকার, বিশ্বনাথদের ব্যাটিংয়ের জীবন্ত বিবরণ। বড় ম্যাচের ১৬ সেকেন্ডের মাথায় উলাগানাথনের সেন্টার থেকে করা আকবরের গোল। সেই ছোট্ট কালিমাখা দোকানেই বেশ কয়েকবার চা খেয়ে গেছিলেন তৎকালীন তরুণ তুর্কি বামপন্থী নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন।

অরফ্যান টি সিণ্ডিকেট, শ্যামবাজার চায়ের দোকানের আড্ডা অবশ্য বহুযুগের ব্যাপার। তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। ডালহৌসি পাড়ার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিদিন হয় কফি হাউস, নয়তো বুড়োদার চায়ের দোকান হয়ে ফেরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর হেয়ার স্কুলের মাঝখানের রাস্তায় অবস্থিত এই কৃশকায় দোকানটিতে সে-যুগের অন্যরকম জীবনযাপনের লোকজনদের আনাগোনা। উলটোদিকেই ‘কাগজের বাঘ’, যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন গদ্য-লিখিয়ে ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়। এই দোকানেই শুনেছি চির-বোহেমিয়ান প্রাবন্ধিক দীপক মজুমদারকে তীব্র ব্যারিটোনে রবিঠাকুরের গান গাইতে, আর জীবনানন্দের জন্মদিনে কবি শঙ্খ ঘোষকে স্মৃতি থেকে একের পর এক জীবনানন্দের কবিতা বলে যেতে, সঙ্গে ছিলেন কবি শৈলেশ্বর ঘোষ। ‘রন্ধনশালা’-র লেখক বাসুদেব দাশগুপ্তকেও এই বুড়োদার চায়ের দোকানেই দেখেছিলাম কিসলোওস্কি-র ‘থ্রি কালারস: ব্লু’ ছবিটি দেখে ফিরে এসে শট-টু-শট বিবরণ দিতে। সময় বয়ে যায়, জীবনের সব ডেবিট-ক্রেডিটের মতোই বুড়োদারাও শেষ পর্যন্ত হিসাব মেলাতে পারে না। আর-সব চায়ের দোকানের মতোই বুড়োদার দোকানও বন্ধ হয়ে যায় একদিন।

বাঙালির গেরস্থালি আর আমজীবনে গেড়ে-বসা চা, যার বোটানিক্যাল নাম ক্যামেলিয়া সিনেনসিস, তার উৎপত্তিভূমি যে চীন দেশ, সেই তথ্য কমবেশি আমরা সকলেই জানি। এই উৎপত্তির আনুমানিক সময়কাল খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২৭৩৭ নাগাদ। তবে চায়ের উৎপত্তি নিয়ে লোকগাথার যেন শেষ নেই! কোনও সূত্র দাবি করে, কত হাজার বছর আগে যেন এক রাজার চোখের পাতা খসে গরম জলে পড়ে চায়ের উৎপত্তি হয়! আবার কোনও লোককাহিনি অনুযায়ী এক চৈনিক পরিব্রাজক কোনও এক বনের মধ্যে দিনের শেষে বিশ্রামের সময়ে জল গরম করছিলেন, তখন গাছ থেকে কয়েকটি পাতা উড়ে এসে গরম জলে পড়ে। কিঞ্চিৎ ফোটার পর সেই জল রঙিন পানীয় চায়ে পরিণত হয়।

ন্যাশনাল ইকোনমিক রেস্টুরেন্ট, শ্যামবাজার

রাধুবাবুর দোকান, লেক মার্কেট চায়ের মূল উৎপত্তি নিয়ে এত মতভেদ থাকলেও ভারতবর্ষে তার আগমনের সময়কাল নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক নেই। মোটামুটি বলা চলে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আপার আসামের চাবুয়া টি এস্টেটেই ভারতবর্ষে প্রথম বাণিজ্যিক ভাবে চা প্রস্তুত করা হয়। ক্রমে চায়ের জনপ্রিয়তা দেখে এদেশের আরও দু-জায়গায় উঁচু পাহাড়ের কোলে চা গাছ রোপণ করা হয়। এক, উত্তর ভারতের কাংড়া ভ্যালিতে; দুই, আমাদের বঙ্গভূমির দার্জিলিং পাহাড়ে। আমাদের দেশে মোটামুটি চার ধরনের চা প্রস্তুত করা হয়— দার্জিলিং, অর্থোডক্স, সিটিসি এবং গ্রিন টি। আমাদের দেশের চা-অঞ্চলকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: দার্জিলিং, আসাম, ডুয়ার্স এবং নীলগিরি।

চা বাগান, দার্জিলিং তবে এত বিভিন্নতার মধ্যেও স্বাদ এবং গন্ধের কারণে গোটা পৃথিবীতেই এক অতুলনীয় স্থান অধিকার করে আছে দার্জিলিং চা। ঋতুভেদে সাধারণত চার ধরনের দার্জিলিং চা প্রস্তুত হয়, যা বিখ্যাত ইতালীয় সংগীতকার ভিভালডি-র ‘ফোর সিজনস্’-এর অনুরূপ, যথা: স্প্রিং— ফার্স্ট ফ্লাশ; সামার— সেকেন্ড ফ্লাস; মনসুন— রেইন ফ্লাশ এবং শরতের অটাম। প্রত্যেক ঋতুরই চা-চরিত্র আলাদা। তবে কেবল ঋতুভেদেই কেন, বাগানভেদেও দার্জিলিং চা গুণমান ও ভিন্নতার ছাপ রেখে যায়। এখানেই দার্জিলিং চা অনন্য। যার কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন নেই। এক্ষেত্রে দার্জিলিং চায়ের স্থান প্রায় স্কটল্যান্ডের সিংগল মল্ট স্কচ হুইস্কির সমতুল্য।

ফেলুদা দার্জিলিংয়ের একটি বিশেষ বাগানে প্রস্তুত চা ছাড়া অন্য কোনও চা খেতেন না। একমাত্র আমাদের বাংলা গানেই ‘একটু ভালো চা পাওয়া যায় কোন দোকানে’-তে চায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চায়ের বন্দনায় রবীন্দ্রনাথও আস্ত একটা গান বানিয়ে গেছেন: ‘হায় হায় হায় দিন চলি যায় / চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল…’। তবে দার্জিলিং চায়ের গুণমানের ভিন্নতার মতোই আমাদের গোটা রাজ্যে অঞ্চলভেদে চা-পানের রকমফেরে চমকিত হতে হয়। ট্রেন কিংবা বাসে ভ্রমণ করলে অঞ্চলভেদে এই ভিন্নতার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মালদা স্টেশনে যে-স্বাদের চা বিক্রি হয়, তার সঙ্গে কৃষ্ণনগর বা বোলপুরের চায়ের বিস্তর ফারাক আছে।

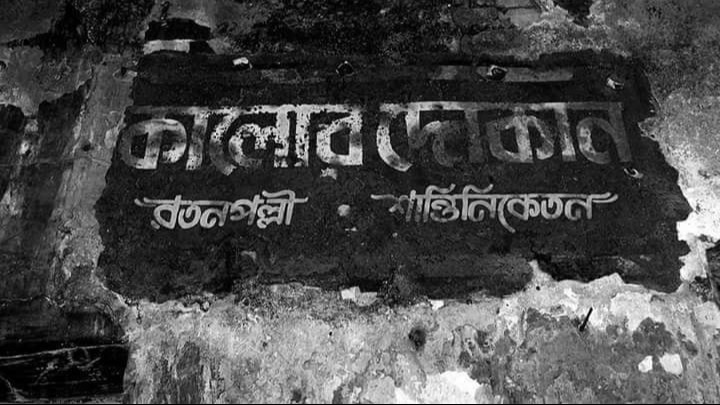

কালোর দোকান, রতনপল্লী আজকাল অবশ্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর তৈরি টি ব্যাগের প্রাধান্য, যা সর্বত্র একই মানের চা সরবরাহ করছে। যারা শান্তিনিকেতনে কালোর দোকান-এর চা খেয়েছেন, তারা বুঝতে পারবেন আলাদা হওয়া বলতে কী বলতে চাইছি। আজ আর বুড়োদা, কাশীদা বা কালোদাদের— স্বকীয়তা বজায় রেখে অন্য ধরনের চা পরিবেশন করা বোধহয় সম্ভব নয়। তাই চায়ের কেবিনের বিজনরা আজ দিকে-দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। তবুও শত-শত বিজন, কালোদা, কাশীদা বা বুড়োদাদের জন্য রইল আন্তর্জাতিক চা দিবসের শুভেচ্ছা…

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook