বিনয়-গায়ত্রী আলাপ

অমৃতা সরকার (March 26, 2025)

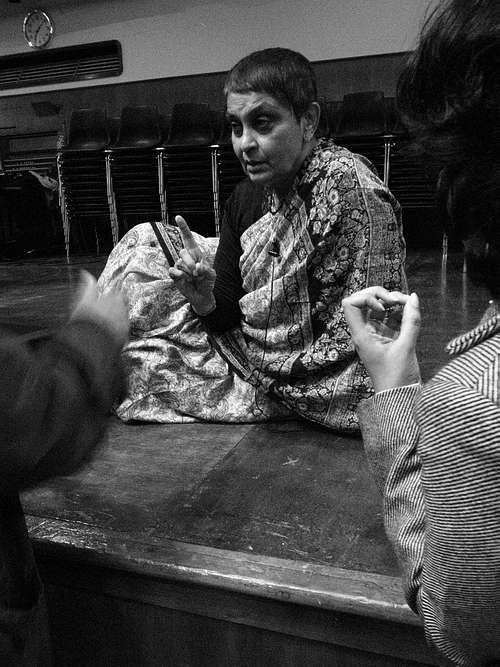

অমৃতা সরকার (March 26, 2025)গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক সম্প্রতি মানবিকবিদ্যা চর্চায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য নরওয়ের সুবিখ্যাত হলবার্গ পুরস্কার পেয়েছেন। বাঙালির পক্ষে খুব গর্বের গায়ত্রীর এই অর্জন। এই পুরস্কারের হেতু গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের নামটি সারস্বত চর্চাকারীদের গণ্ডি ছাড়িয়ে গড়পড়তা বাঙালির জীবনেও সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বেশি বার উচ্চারিত হচ্ছে।

এই প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে একটি অস্বস্তিকর, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ও বাঙালির আড্ডায় এখন উঠে আসছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষার কবিতার খানিক সুলুক সন্ধান রাখেন যাঁরা, তাঁদের আড্ডায় বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই আড্ডা হতে পারে চায়ের ঠেকে, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে। আড্ডার বিষয়টি হল, আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম শক্তিশালী কবি বিনয় মজুমদারের উল্লেখিত কোনও এক ‘গায়ত্রী’-ই হলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। তিনিই বিনয়ের কবিমানসী। বিনয়ের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে তিনি প্রথমে বিনয় মজুমদারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘ফিরে এসো চাকা’ এবং পরে বিনয় মজুমদারের মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়েছেন। মোটামুটি এই লাইন মেনেই আড্ডাগুলো চলতে থাকে।

আড্ডাগুলিতে অনুচ্চারিতভাবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনও রাখঢাক না রেখেই ‘গায়ত্রী’-কে ‘ধান্দাবাজ’ মেয়েদের প্রতিনিধি এবং বিনয়কে ‘গোবেচারা’ পুরুষদের প্রতিনিধি বানিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা নিহিতই থাকে। ফলে মেয়ে হিসেবে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের নারীবাদ নিয়ে আগ্রহী মেয়ে হিসেবে, বাংলা কবিতা নিয়ে আগ্রহ থাকা মেয়ে হিসেবে, এবং বিনয় মজুমদারের কবিতা নিয়ে তুমুল আগ্রহী মেয়ে হিসেবে বিনয়-গায়ত্রী চর্চা আমাকে অস্বস্তি দেয়। অথচ বাঙালি হিসেবে এই চর্চা আমাকে একেবারেই কোনও অস্বস্তি দেয় না।

আরও পড়ুন : সম্পাদক হিসেবে একই সঙ্গে খেয়ালি ও ছকভাঙা ছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়! লিখছেন একরাম আলি…

বাঙালি হিসেবে অবশ্য এই চর্চা নিয়ে আমার তেমন অসুবিধা হওয়ার কথাও নয়। বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত বাজারি লেখাই হোক, আর কাউন্টার কালচারের লেখাই হোক, লেখার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নারীচরিত্রকে লেখকের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত রক্তমাংসের নারীদের সঙ্গে জুড়তে না পারলে বাঙালির সাহিত্যপাঠ হয়তো খানিক অসম্পূর্ণ থাকে। বাঙালি সংস্কৃতির দিকে তাকালেই দেখতে পাই, রবীন্দ্র-সৃষ্টির নারীসঙ্গ খুঁজে পেতে শুধু গড়পড়তা মানুষ নয়, অ্যাকাডেমিয়ার মানুষজনও গবেষণার পর গবেষণা করে গেছে। বনলতা সেনের পরিচয় নিয়ে উদগ্র আগ্রহী গড়পড়তা পাঠকের কথা বাদই দিলাম, জীবনানন্দের ‘মাল্যবান’ উপন্যাসে লাবণ্যর সঙ্গে জীবনানন্দর যৌন সম্পর্কের শীতলতা কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, তাই নিয়ে তথাকথিত সিরিয়াস লোকজন চর্চা করেছেন। এমনকী, জীবনানন্দ কোন কোন নারীর কথা ভেবে স্বমেহন করতে পারেন, সেই তালিকা নিয়েও চর্চা করেছেন সাহিত্যকে গভীরভাবে ভালবাসেন— এমন মানুষজন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘নীরা’-কে বাস্তব জীবনে খুঁজতে চাওয়া লোকজনকে যত সহজে আমরা ‘সস্তা’ বলে দিই, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতায় নাম উল্লেখ করে কার শালীর সঙ্গে শক্তি চাঁইবাসায় প্রেম করতে যেতেন এবং কীভাবে নেলকাটার দিয়ে পায়ের নখ কাটানোর সময় সে প্রেম চলত— তার উল্লেখকে অনেকেই স্মার্টনেসের তকমা দিয়ে থাকেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘হিরোশিমা, মাই লাভ’, সন্দীপনের লিখনশৈলীর সাপেক্ষে তেমন শক্তিশালী লেখা না হলেও, আত্মজৈবনিকভাবে ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত বাঙালি পাঠকের কাছে এই বইকে বিখ্যাত করে তোলে। সুতরাং, বাঙালি হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বিনয়-গায়ত্রীর প্রায় ৬৪ বছর বয়স্ক কেচ্ছাটির ফিরে আসা আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ট্র্যাডিশন। কিন্তু একজন মেয়ে হিসেবে বিনয়-গায়ত্রী নিয়ে বাঙালির এই ‘স্বাভাবিক’ চর্চায় আমার আপত্তি রয়েছে।

যেরকম নারী দেখলে বাঙালি সংস্কৃতির লুক্কায়িত পৌরুষ বিপন্ন হয়, গায়ত্রী ঠিক সেইরকম নারী কবিমানসী মূলত এক অসহায় নির্বাক অস্তিত্ব। তবে এর চেয়েও বেশি অসহায় সেইসব রক্তমাংসের নারী, যাকে কবির ভক্তরা ‘কবিমানসী’ হিসেবে ধরে নেন। ফলে বাস্তবে অবস্থান করেও তাকে জবাবদিহি করে চলতে হয় লেখার এক চরিত্রের জন্য। তাই এই জবাবদিহির কোনও শেষ নেই। এই সমস্ত বাস্তব নারীর ভেতর যারা দুর্বল এবং অসহায় হয়ে জীবন কাটিয়েছে, কিংবা সোজা বললে, জীবনে তেমনভাবে ব্যক্তি-পরিচিতি গড়তে পারেনি, তাদের প্রতি বাঙালি খানিক নরম মনোভাব দেখায়। কাদম্বরীর জন্য তাই খানিক হলেও চোখের জল বরাদ্দ হয়।

বিনয় মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থের ‘গায়ত্রী’-কে চিহ্নিত করার জন্য যে মার্কার বিনয় বারংবার দিয়ে গিয়েছেন, তা হল প্রেসিডেন্সি কলেজের হস্টেল সুপার জনার্দন চক্রবর্তীর মেয়ে। এই মার্কার দেওয়ার পরেও পরবর্তীতে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে নিয়ে গালগপ্প না কমার পিছনে মূল দায়ী, বৃদ্ধ বয়সে বিনয়ের লেখা সেই কবিতা— যার প্রথম লাইনটি হল, ‘আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হলো’।

কিন্তু সেই নারী যদি হয় তথাকথিত সফল এবং নিজের কাজকর্মের সুবাদে সুপরিচিত— তখনই বাঙালি সংস্কৃতির ভেতর যে নিয়ন্ত্রণকামী অথচ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম পৌরুষ ঘাপটি মেরে আছে, তা দাঁতনখ বের করে বেরিয়ে আসে। বিনয় মজুমদার একজায়গায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জনার্দন চক্রবর্তীর মেয়ে গায়ত্রীর জন্য ছিল তাঁর জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বাবার নাম পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী হওয়ার পরেও বাঙালির তাকে ছাড় না দেওয়ার মূল কারণটিই হল, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক একজন সফল, আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের জোরেই পরিচিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হওয়া এক নারী। যেরকম নারী দেখলে বাঙালি সংস্কৃতির লুক্কায়িত পৌরুষ বিপন্ন হয়, গায়ত্রী ঠিক সেইরকম নারী। এইরকম নারীকে বাগে আনতে না পারলে তাঁকে নিয়ে কুৎসা করতে হয়। চণ্ডীমণ্ডপে কুৎসামগ্ন আমাদের পূর্বপুরুষদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আমরা গায়ত্রীর মতো মেয়েকে দেখলে ঝালিয়ে নিই। তাই গায়ত্রীদের নিয়ে অদূর ভব্যিষতেও বাঙালি মাথা ঘামাবে এবং কুৎসা করেই চলবে। এই পুরো ঘটনায় আমাকে বাঙালি সংস্কৃতি সেইভাবে বিপন্ন করে না, যতটা করে বিনয় মজুমদারের কিছু অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ।

বিনয় মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থের ‘গায়ত্রী’-কে চিহ্নিত করার জন্য যে মার্কার বিনয় বারংবার দিয়ে গিয়েছেন, তা হল প্রেসিডেন্সি কলেজের হস্টেল সুপার জনার্দন চক্রবর্তীর মেয়ে। এই মার্কার দেওয়ার পরেও পরবর্তীতে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে নিয়ে গালগপ্প না কমার পিছনে মূল দায়ী, বৃদ্ধ বয়সে বিনয়ের লেখা সেই কবিতা— যার প্রথম লাইনটি হল, ‘আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হলো’। এই কবিতায় বিনয় নাম উল্লেখ না-করে চেহারার ও বর্তমান অবস্থানের ভিত্তিতে যে নারীর বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কিছু মিল রয়েছে। এই কবিতাটির আগে কখনওই বিনয় চেহারা ও অন্যান্য বাহ্যিক বিষয়ের সাহায্যে গায়ত্রীকে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মতো করে গড়ে তুলতে যাননি। হঠাৎ করে শেষ বয়সে এসে এইটা করলেন কেন? বিনয় কি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের পরিচিতিকে অবচেতনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন নিজের কবিতার দিকে নতুন পাঠককূলকে টেনে আনতে? যারা বিনয়-গায়ত্রী পর্বের টানেই বিনয়ের কবিতায় টিপিক্যাল প্রেম খুঁজতে গিয়ে বিনয় মজুমদার নামক এক বিস্ময়কর ব্রহ্মাণ্ডকে আবিষ্কার করবে?

একজন কবি খুব ভাল করে মাপতে পারেন, কী করলে তাঁর কবিতা বিশ্বের কাছে নতুন পাঠক আসবেন। না কি বিনয় মজুমদারও, গায়ত্রী মানে আসলে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, শুনতে শুনতে নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন এই কথা?

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook