‘যিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে, চেতনা ও বাকভঙ্গিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি কবি আল মাহমুদ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবিও তিনি।’— তাঁর মৃত্যুর বছরে ছাপা হয়েছিল ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকা, ‘নয়া দিগন্ত’-তে। যদিও দ্বিতীয় বাক্যটি এপারের কবিতা-পাঠক আজও পড়বেন দ্বিধাকম্পিত কণ্ঠে। কেন?

এই ‘কেন’-র উত্তরটি ব্যাখ্যাপ্রবণ।

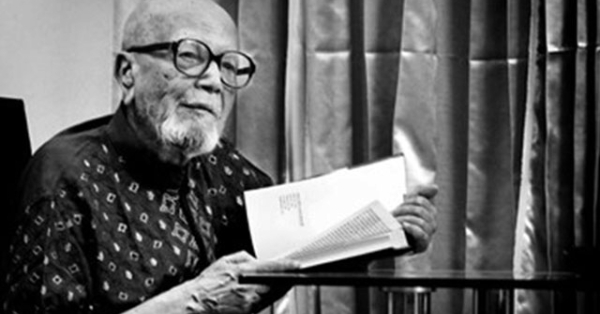

পরিবারপ্রদত্ত নাম— মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। সর্বজনপরিচিতি, আল মাহমুদ নামে। জন্ম, ১৯৩৬ সালে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোড়াইল গ্রামে। মৃত্যু, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯। ষষ্ঠতম মৃত্যুবার্ষিকীতে এসে আমরা যদি তাঁর জন্মসাল মিলিয়ে দেখি, আল মাহমুদ আমাদের হিসেবে দাঁড়ান পাঁচের দশকের কবিপীঠে। কিন্তু যদি খুঁটিয়ে পড়ি আল মাহমুদকে, বলতে কি পারব যে, তিনি অলোকরঞ্জন, শঙ্খ, উৎপলকুমার বা সুনীল কিংবা শক্তির সঙ্গে একই সরণিতে আছেন? স্বীকার করতে হয় যে, পারব না। আর, আমাদের এই না-পারার মধ্যেই বড় একটি কারণ রয়েছে প্রচ্ছন্ন। আমাদের এই স্বীকারোক্তির মধ্যেই রয়েছে সত্য সন্ধানের প্রয়াস।

আরও পড়ুন : ভাষা এবং শ্রমকে এক বিন্দুতে আনতে চেয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়!

লিখছেন বিশ্বজিৎ রায়…

সেই সত্যটি জানার আগে আমরা জানব একটি তথ্য।

বহু বছর আগে, দেশভাগের ঠিক পাঁচ বছর পর, শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয় দুই বাংলার এক সাহিত্য-মেলা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের পরিকল্পনায় মেলাটি হতে পেরেছিল গৌরী দত্ত (আইয়ুব) এবং নিমাই চট্টোপাধ্যায় নামের দুই তরুণের কর্মতৎপরতায়। স্বাধীনতার পর পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্য নিয়ে মেলায় আলোচনা হওয়ার কথা। সেই সাহিত্য-মেলার কিছুটা বিবরণ আমরা পাই শঙ্খ ঘোষের এক লেখায়। ‘করুণ রঙিন পথ’ নামের সেই লেখায় শঙ্খবাবু জানাচ্ছেন— বহু বিখ্যাত জনের ঝলমলে উপস্থিতির মধ্যেই ‘ঢাকা থেকে চব্বিশ বছর বয়সের শামসুর রাহমান এসে জরুরি প্রশ্ন তুলছেন, চেষ্টা করে পশ্চিম বাংলার থেকে পুব বাংলার কবিতাকে আলাদা করতে হবে কেন, কেন সেখানে সবলে টেনে আনতে হবে সাহারার বালি বা আখরোটের বন। দুই বাংলার আবহাওয়ার মধ্যে স্বভাবতই যে স্বাতন্ত্র্য, দেশভাগের আগে থেকেই তো তার চিহ্ন জেগে আছে দু-অঞ্চলের লেখায়। মনে হলো, অন্নদাশঙ্কর যা চাইছিলেন, এ-মেলার মূল লক্ষ্য হিসেবে যা তিনি ভাবছিলেন, সে-কথাটা উঠে আসছে শুধু শামসুরেরই কথায়। আমরা কি চিরকালের মতো পর হয়ে যাব? দুই ভাগের সাহিত্যের মধ্যে চিরকালের মতো কি পাঁচিল উঠে যাবে? এ-মেলায় ‘আমরা চাই শুধু পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধন’ অন্নদাশঙ্করের এই ভাবনাটার বেশ কাছাকাছি পৌঁছচ্ছিল শামসুরের কথাগুলি। পূর্বাংশের সাহিত্য প্রসঙ্গে (অর্থাৎ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর বুদ্ধদেব বসুর সে-দিনের বিতর্কে), দু-অঞ্চলের সংযোগ সমস্যা বা ঠিক এক বছর আগেকার ভাষাশহিদদের কথা কারও আলোচনাতেই এসে পৌঁছয়নি আর।’

অর্থাৎ, সেই সভা এতই ব্যস্ত ছিল এ-পারেরই সাহিত্য-বিতর্ক নিয়ে যে, কয়েক মাস আগের ভাষাশহিদদের কথাও উল্লেখিত হতে পারেনি!

তাই, অন্নদাশঙ্কর রায় যতটা বড় মুখ করে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনের আশা সেদিন করেছিলেন, প্রকল্পটি তত সরল ছিল না। যেমন সরল নয় আল মাহমুদের বিষয়টিও। আবহমান বাংলা কবিতায় শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী বা সৈয়দ শামসুল হকের অবস্থান সন্ধানও নয় সরল।

কেন নয়?

বাস্তবিক সত্যটি এই-যে, দুই বাংলার সাহিত্য সর্ব অর্থে বিভাজিত। দুই ভূখণ্ডের সংস্কার, লোকাচার, অনেকাংশে পুরাণ, পারিবারিক এবং সামাজিক বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক জগৎ এবং ভাষা আর কল্পনালোকেও রয়েছে জটিল প্রভেদ। যেমন বিভাজিত ব্রিটিশ কবিতা আর মার্কিন কবিতা। ভাষা এক, তবু স্পেনের কবিতা আর চিলির কবিতা বহিরঙ্গে যতটা, অন্তরঙ্গে তার চেয়েও ভিন্ন। সেখানে লোরকা স্পেনীয়, কিন্তু নিকানোর পাররা চিলিয়ান।

এখানে বাঙালি জাতি এবং বাংলা সাহিত্য মাত্র ৭৭ বছর পৃথক হয়ে আছে। কে কোন পরিচয়ে স্থায়িত্ব পাবে, ভাষার এবং সাহিত্যের প্রভুত্ব অর্জন করবে কে, এখনও আমরা জানি না।

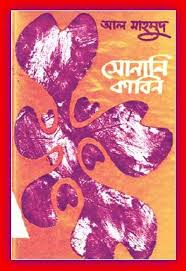

তাই আল মাহমুদের কবিতা পড়ার জন্য আমাদের চাই সেই মন, চাই সেই প্রস্তুতি; এমনকী, তাঁর অতি-খ্যাত ‘সোনালি কাবিন’ পড়ার সময়েও। ওই কবিতাগুচ্ছে যে-সব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, যে-সব শব্দ আমরা পড়ি, এতদিনের অভ্যেস সত্ত্বেও সেসব শব্দ বা প্রসঙ্গ যেন-বা ভিন্ন কোনও জগতে তরঙ্গায়িত। এরকম অজস্র শব্দের পর শব্দের আলোয় ঘেরা এক অন্ধকারে যখন প্রবেশ করি, চমকে উঠি বখতিয়ারের ঘোড়াকে ছুটে যেতে দেখে।

কী লিখেছিলেন আল মাহমুদ ওই কবিতায়?

একটা অংশ এরকম:

‘মায়ের ছড়াগানে কৌতূহলী কান পাতে বালিশে

নিজের দিলের শব্দ বালিশের সিনার ভিতর।

সে ভাবে সে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়দৌড়। বলে, কে মা বখতিয়ার?

আমি বখতিয়ারের ঘোড়া দেখবো।

মা পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসেন,

আল্লার সেপাই তিনি দুঃখীদের রাজা।…’

দুর্ধর্ষ সেই তুর্কি সেনাপতি, বখতিয়ার খিলজি, এভাবেই নিপীড়িত জনের ত্রাতা হয়ে কবে যেন ঢুকে পড়েছেন রূপকথার জগতে। হয়ে উঠেছেন নায়ক, যেমনটা এখন এপারেরও কোনও কোনও চিন্তক পুনর্নির্মাণ করতে চাইছেন বখতিয়ার খলজির আগমনকে। যেমন আল মাহমুদেরই সমসাময়িক (জন্ম ১৯৩৬) গদ্যলেখক শওকত আলী তাঁর বিখ্যাত ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ উপন্যাসের বিষয় বেছেছেন বাংলার দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগকে, যেখানে বর্ণিত হয়েছে নিপীড়িত অন্ত্যজ শ্রেণির আর বৌদ্ধদের যন্ত্রণার কথা, যেখানে ‘তুরুক’ বণিকদের আগমন ঘটছে, অদূরে বখতিয়ারের পদধ্বনি।

অথচ, ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ কবিতাটি তো এ-বঙ্গে বেশ নিন্দিতই! বলা যেতে পারে— নীরবে পরিত্যাজ্য। তাহলে? এ-পারের পাঠক কী করে তাঁকে ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি’ বলবেন? বা, এ-কবিতা যদি না-ও লিখতেন আল মাহমুদ, অবশ্যই তো লিখতেন— ‘কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।’ বা ওই ‘কবিতা এমনই’ নামের কবিতায়:

‘কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর

ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান

চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে

নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।’

অর্থাৎ, কোথাও, কোনও অন্তর্বর্তী দেওয়ালে, ছোট ছোট পেরেক গেঁথে, এ-বঙ্গের বিপরীত না-হোক, ভিন্ন এক বয়ান কি খোদিত হচ্ছে না?

তাহলে?

‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ কবিতাটি তো এ-বঙ্গে বেশ নিন্দিতই! বলা যেতে পারে— নীরবে পরিত্যাজ্য। তাহলে? এ-পারের পাঠক কী করে তাঁকে ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি’ বলবেন? বা, এ-কবিতা যদি না-ও লিখতেন আল মাহমুদ, অবশ্যই তো লিখতেন— ‘কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।’

দুই

মুক্তিযুদ্ধের সময়, বলা হয়, এক কোটি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-পারে। সে-সময়, সেই এক কোটির মধ্যে আল মাহমুদও ছিলেন একজন। এ-বাংলায় বহু জনের আতিথ্য নিতে হয়েছিল তাঁকে। আল মাহমুদকে আমি দেখি সিউড়িতে, মাস্টারমশাই কবিরুল ইসলামের বাড়িতে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। ব্যাকব্রাশ চুল। ছিমছাম চেহারা। তার ক-বছর পরই যেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় মিনিবুক সিরিজে প্রকাশ করেন আল মাহমুদের ‘সোনালি কাবিন’ আর হইহই পড়ে যায় কলকাতায়। সেই ক্রান্তিকালে এপারে ছিলেন শামসুর রাহমানও। তাঁর ‘বন্দী শিবির থেকে’ (অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭২) নামের কবিতার বইটি এ-পারেই লেখা।

কিন্তু ওই-যে ভয়ংকর সময়ে রচিত (১৯৬৮) ‘সোনালি কাবিন’— ‘সোনার দিনার নেই দেনমোহর চেয়ো না হরিণী।/ যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাতদুটি।’ কী করে-যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল তাঁর স্বদেশের সংকটে আর সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার সংকল্পের সঙ্গে, সে-এক আশ্চর্য ঘটনাই বলতে হবে। অনেকেই বুঝিনি— কাবিন কাকে বলে, দেনমোহর কী। এমনকী, জেওর, জরদ, সিকস্তী— এসব শব্দও অবোধ্য জ্ঞানে তুলে রাখা ছিল। কিন্তু সেইসব চতুর্দশপদী কবিতায় ছিল অসম্ভব এবং আন্তরিক দেশজ আবহ। ‘দেশজ’ শব্দটির বদলে Native শব্দটিই যেন সুপ্রযুক্ত। অচেনা বা কম চেনা শব্দ এবং দেশজ আবহই এখানে প্রধান এবং এইসবই তাঁর কবিতাকে, এমনকী, ও-পারের কবিতাজগৎকে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

তাই বঙ্গীয় সাহিত্যের বিভাজনকে সসম্মানে আমরা স্বীকার করি এবং বলি-যে, আল মাহমুদ বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রধান এক কবি।