চা বাগানের গান

সপ্তর্ষি রায় বর্ধন (August 17, 2024)

সপ্তর্ষি রায় বর্ধন (August 17, 2024)‘কাহাকের কুলি পানি কাহাকের বাবুভইয়া

লোহারদাগা ডিপুরে কুলি চালান করে

জঙ্গল কাইটকে মাটি কাইটকে বৈঠলেক ঘানি

লোহারদাগা ডিপুরে কুলি চালান করে…’অর্থাৎ, কোথাকার মানুষ কোথায় এল, বাবুভাইয়া লোহারদাগা (রাঁচির কাছে) ডিপো থেকে কুলি চালান দিল, জঙ্গল মাটি কেটে বসল ঘানি, চা পেষাইয়ের যন্ত্র। এই গান বেঁধেছিল সেই হতভাগ্য, দরিদ্রজন কোনও শ্রমিক— যে বিহার থেকে তার সাকিন ছেড়ে একদিন পাড়ি দিয়েছিল সুদূর আসামের চা বাগিচায় শ্রমদানের বিনিময়ে রোজগারের আশায়, এক নতুন জীবনের খোঁজে; পরবর্তীতে যা আসলে হয়েছিল এক আশাভঙ্গের ইতিহাস। লোকগানের আসরে যে চা বাগিচার গান শুনে আজও আমাদের মনের মাঝে ঘোর লাগে, তার সৃষ্টির আদিতে রয়েছে প্রায় দেড়শো বছরের নিপীড়নের ইতিহাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ এবং আসামে ঘটে যায় এক বিরাট পরিবর্তন। ১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবুর সন্ধির পরে আসাম চলে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে। নীল বিদ্রোহ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল উৎপাদন শুরু হওয়ায় নীল চাষ ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফেললে, নীল চাষে নিয়োজিত মূলধন মুনাফার খোঁজে অন্য পথ ধরে। ওদিকে আবার ১৭৭৮ থেকেই বড়লাট হেস্টিংস ভারত থেকে চা রপ্তানি করবার স্বপ্নে মশগুল; যদিও চীনদেশে পানীয় হিসেবে প্রথম চা পাতার ব্যবহার হয় বলে শোনা যায়, কিন্তু এ-কথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না যে সেখান থেকেই চায়ের পদার্পণ ভারতবর্ষে। কারণ হিমালয়ের পাদদেশে, বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, এক ধরনের লম্বা উদ্ভিদ বহু কাল ধরেই পাওয়া যেত, যার ভেষজ গুণাগুণ অজানা ছিল না মোটেই। ইউরোপের যেসব দেশ ভারতে ব্যবসা ফেঁদেছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে, প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও সময়ে চেষ্টা চালিয়েছে চা উৎপাদনের, কিন্তু শিকে ছিঁড়ল ইংরেজ বণিকদের ভাগ্যে। রবার্ট ব্রুস, স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস, ক্যাপটেন জেঙ্কিন্স, জর্জ গরডন, ডক্টর ওইয়ালিচ— এরকম কয়েকজন ইংরেজ রাজপুরুষ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কল্যাণে। তবে এদেশের যে-মানুষটির জন্য এটা সম্ভবপর হয়েছিল, তিনি মণিরাম দত্ত বড়ুয়া— ইতিহাস যাকে মণিরাম দেওয়ান হিসেবে চেনে এবং ১৮৫৭ সালে যাকে ফাঁসি দেয় ইংরেজ সরকার। সে অন্য এক কাহিনি।

একটা সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের চাহিদা বাড়ে এবং ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে চা শিল্পে বিনিয়োগ এবং সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার জন্য। ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক তৈরি করেন কমিটি অন টি কালচার এবং সেই কমিটির সুপারিশে আসামের জলা-জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ি ঢাল এবং পতিত জমি তখন থেকে ক্রমশ ঢাকা পড়ে চা বাগিচার সবুজ গালিচায়। তার চার বছর বাদে ‘ক্যালকাটা’ জাহাজে চেপে প্রথম চা রপ্তানি হয় ব্রিটেনে। ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আসাম টি কোম্পানি, ১৮৫২ সালের ভেতরেই যা পরিণত হয় একটি লাভজনক সংস্থায়। বোর্ডে তখন বাঙালি সদস্য স্যার দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং মতিলাল শীল। পাশাপাশি আরও ৫১টি বাগান তৈরি হয় বেসরকারি মালিকানায়। ভেঙে যায় চা পাতার উপরে চীনের একাধিপত্য।

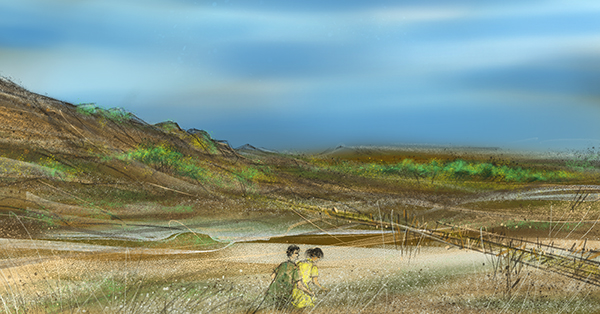

প্রদীপের আলোর নীচে অন্ধকারটা ততদিনে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। চাষের জমি তো ছিলই, জলবায়ুও অনুকূল। মুনাফার গন্ধে আর মূলধনের জোরে, ব্রিটিশ সাহেব এবং ভারতীয় পুঁজিপতির দল চা বাগান খুলতে লাগলেন। অন্তরায় একমাত্র জঙ্গলাকীর্ণ আসামের যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা। চা শ্রম ও শ্রমিকনির্ভর শিল্প— সুতরাং প্রয়োজন প্রচুর কুলি এবং মজুর। প্রকৃতি দিয়েছে দু’হাত ভরে, সুতরাং অঞ্চলের মানুষ চা বাগানে শ্রম দিতে নারাজ। তারা তখন নিজের জমিটুকুতে ফসল ফলাতে ব্যস্ত; অবসর সময়ে তারা বুঁদ হয়ে থাকে আফিমের নেশায়। বয়েই গেছে তাদের চা বাগিচায় সর্দার আর ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে! একমাত্র কুসীদজীবীর কাছে ঋণের পাহাড় না জমলে বাগানের পথ মারায় না তারা। ১৮২৮ সালে দার্জিলিং সিকিম ছেড়ে সংযুক্ত হয়েছে বাংলার সঙ্গে। সেখানে মিলিটারি স্যানাটোরিয়াম গড়ে তোলবার কাজের দায়িত্ব কর্নেল লয়েডসের উপরে। সেখানেও একই সমস্যা। অবশেষে নেপাল থেকে কর্মঠ শ্রমিক নিয়ে এসে অবস্থা সামাল দেন তিনি। উত্তর-পুবের আসাম-কাছাড়ের কী হবে? চোখ পড়ল শত-শত মাইল দূরে বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার অংশবিশেষ ছোটনাগপুর মালভূমির দিকে। ওই তো দেখা যাচ্ছে শতসহস্র শোষিত আদিবাসীর মাথা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে জন্ম নেওয়া জমিদারশ্রেণির অত্যাচারে যারা ভূমিহীন, সহায়-সম্বলহীন। পেটে ভাত নেই, নিঃস্ব-নিরক্ষর, অথচ চোখে আছে বাঁচার স্বপ্ন। বাগানের ম্যানেজারের নির্দেশে আর সরকারের মদতে বাগান সর্দার, কমিশন এজেন্ট, দালাল এবং আড়কাঠিদের এক বিশাল জাল সৃষ্টি হল— যারা গাঁয়ে-গঞ্জে ফাঁদ পাতে, মানুষ ধরে বেড়ায়। ধরলেই তো হবে না, তাদের আইনের নাগপাশে বেঁধে ফেলতে হবে; যার মধ্যে সবচেয়ে সোজা, মৌখিক চুক্তির বাঁধন। ১৮৫৯ সালে সরকার প্রণীত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আইনের ১৩ নম্বর ধারায় বলা হয়, ‘the word ‘Contract’ as used in this Act shall extend to all contracts and agreements whether by deed, or written or verbal and whether such contract be for a term certain, or for specified work.’ মৌখিক চুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থ নিরক্ষর শ্রমিককে বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রকারান্তরে দাস হিসেবে গণ্য করবার আইনি স্বীকৃতি। পরিসংখ্যান বলে, ১৮৭১ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে আসামের ৯০০ চা বাগানে কুলি চালানের সংখ্যাটা প্রায় ৯ লক্ষ ৭০ হাজার। প্রথমদিকে স্টিমারের খোলে গাদাগাদি করে, এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাঠানো হত কুলির দল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তার শাখা-উপশাখা পেরিয়ে, তারপর সড়কপথে চলে, আসামের বাগানে পৌঁছতে সময় লাগত প্রায় দেড় মাস। যাত্রাপথের ক্লেশে, অনাহারে, রোগে ভুগে মারা যেত ১০ থেকে ৫০ শতাংশ। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যেত না আড়কাঠিদের। কারণ বাগানে-বাগানে তখন দরকার প্রচুর শ্রমিক। সুতরাং কুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে নেই কোনও বাছবিচার— দৃষ্টিহীন, উন্মাদ কিংবা অন্য কোনও শারীরিক অক্ষমতা থাকলেও কুছ পরোয়া নেই; প্রতিটি মাথার দাম আছে— জীবিত হোক বা মৃত! সুতরাং কুলি চালানের পয়সায় ফুলেফেঁপে উঠেছিল চা-করের ভাঁড়ার ।

সমতলের সঙ্গে পাহাড়ের যোগাযোগ প্রয়োজন। ১৮৮০-’৮১ সালে শুরু হয় মিটার গেজ লাইন ধরে ট্রেনের যাত্রা— দার্জিলিঙের পাহাড়ি পথে আর আসামের ডিব্রুগড় থেকে মারঘেরিটা অবধি। মালবাহী ট্রেন বহন করবে চা পাতা আর কয়লা। ১৮৯২ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে স্থাপিত হলে শুরু হয় যাত্রী পরিবহণ। কুলি চালানের রাস্তা আরও সোজা হয়ে যায়। লালমুখো সাহেবদের হাতেই তখন রেল কোম্পানি পরিচালনার ভার। জঙ্গল সাফা করে, রাস্তা বানিয়ে, পাহাড়ের ধাপে রেললাইন বসানোর কাজেও প্রয়োজন কুলি-কামিন। তারাও আসতে থাকে উত্তরে নেপাল-কারবিইয়াংলং, দক্ষিণ-পুবে ছোটনাগপুর মালভূমির রাঁচি-লোহারদাগা, ওড়িশায় ময়ূরভঞ্জ, বাংলার বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ-মাদ্রাজ, পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে। শ্রমিকবিরোধী নীতিনিয়ম এবং অত্যাচারের আবহে রেল কোম্পানির শ্রমিকদের সে এক দুঃসহ সময়। শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়, যার ছবি দেখি ‘সাগিনা মাহাতো’-র গল্পে।

উত্তর-পুবের আসাম-কাছাড়ের কী হবে? চোখ পড়ল শত-শত মাইল দূরে বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার অংশবিশেষ ছোটনাগপুর মালভূমির দিকে। ওই তো দেখা যাচ্ছে শতসহস্র শোষিত আদিবাসীর মাথা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে জন্ম নেওয়া জমিদারশ্রেণির অত্যাচারে যারা ভূমিহীন, সহায়-সম্বলহীন। পেটে ভাত নেই, নিঃস্ব-নিরক্ষর, অথচ চোখে আছে বাঁচার স্বপ্ন।

সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হতদরিদ্র চা শ্রমিকের স্বার্থে যেসব আইন তৈরি হয়েছিল, তা আসলে সবই মালিকের স্বার্থ দেখেছে। মৃত্যুর হাত থেকে যারা রক্ষা পেয়ে বাগানে এসে কাজে লাগত, তাদের জীবন আরও ভয়াবহ। ভেজা-স্যাঁতসেতে বাসস্থান, হিংস্র জন্তু, সাপ, বিষাক্ত পোকামাকড়, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা-জাতীয় রোগ, অপুষ্টি এবং চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং তার উপরে ম্যানেজারবাবু আর সর্দারের চাবুক— সব মিলিয়ে এক নারকীয় পরিবেশ। আসলে সুদূর ছোটনাগপুর মালভূমি বা রাঢ়দেশে যে-অত্যাচার থেকে বেরিয়ে নতুন করে বাঁচার তাগিদে এতটা পথ পেরুল তারা— সে-পথের শেষে অবস্থার কোনও পরিবর্তন তো হলই না, বরং আরও আধাঁর ঘনাল। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও যেটাকে মেরে ফেলা গেল না, তা হল তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির সম্পদ। মুছে গেল না, হারিয়ে গেল না এই সব জনজাতি সমাজের আদি সংস্কৃতি যা একেবারে তাদের নিজস্ব, ছেড়ে আসা মাটির। ছোটনাগপুরিয়া ঝুমুর গান মিলেমিশে গেল আসাম-কাছাড় উপত্যকার সুরে— গানের কথা গেল বদলে— তৈরি হল চা বাগানের কুলি-কামিনদের গান, যার গায়ে আজ আমরা ‘চা বাগিচার গান’-এর তকমা লাগিয়েছি। আজও কিন্তু আসামের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ যারা চা-বুননের সঙ্গে যুক্ত, তারা এই আদিবাসী শ্রমিকের বংশধর। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হল— এরা ছোটনাগপুরিয়া ঝুমুর গান— যার ভাষা সহজ, সুর সরল— তাকে বুকে গলায় বেঁধে নিয়ে গেছে আসামে। গানের পঙ্ক্তিতে কখনও প্রকাশ পেয়েছে ফেলে আসা জীবনের কথা, খলনায়ক আড়কাঠি যদুরাম-বাবুভইয়া-ঘনশ্যামদের কথা, যারা একদিন স্বপ্ন দেখিয়ে দেশত্যাগী করেছিল তাদের, পরিশেষে সেই ভয়ংকর জীবনের বর্ণনা।

‘গায়ের খুন দিয়ে হামরা

বাগিচা বানাইলাম গ

লাভ নিয়ে মালিক বাবু

রাজা বনি গেল গ।

আপন দেশে ছিলাম যখন

মাটির ঘরে বাস গ

কোম্পানি নিয়ে আইল

সনারে আসাম গ।

কোড় মারা চালাক চলুক

পাত তুলা ভাগ ভাগ

কাম করি গেল হাতের চাম

হে ঘনশ্যাম ফাঁকি দিয়ে

আনাইল আসাম।’প্রথম রেলগাড়ি আর কলের জাহাজে চড়ার বিস্ময়, বাদ যায়নি তা-ও।

‘রেলগাড়ি কেইসন সুন্দর

চল দেইখে যাব।

ভিতরে তো আইগ পানি

উপরে ত লোহা লতি

হাওয়াকে সমান চলে

লাগে নধর শ্যাম।

যার হাতে লাঠি ঠেঙা

তার হাতে ছল বারি

কলং-এ গিরিছে কাড়া গাড়ি

অই রাইত বড়ই দিগদারি।’সুদূর রাঢ়ভূমির ঝুমুর আর আসামদেশের বিহুর সুরের সঙ্গে ক্রমশ মিশে তৈরি হল এক নতুন সুর, নতুন শৈলী— তফাত শুধু এটাই, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তারা যে কৃষ্ণকে নিয়ে একদিন গান বেঁধেছিল ‘কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সনাতন/আজ চার আনা, কাল চার আনা পাই যে দরশন’, সেই গানের পঙ্ক্তি বেয়েই ক্রমশ উঠে এল এক হতাশা, আক্ষেপের বর্ণনা— ‘আর বানাই দিলি কামিন কুলি টোঙাই দিলি পিঠে ঝুলি, ঝুলি টোঙাই ভিখিরি বানাইলি নিঠুর শ্যাম— জনমে জনমে কাঁদাইলি…।’

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook