ফর্টি ওয়ান বাই সি… ফর্টি ও-য়া-ন বা-ই… এই তো! শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। হাজরা মোড়। বুকটা ধক করে উঠল। সত্যিই তাহলে ঢুকে পড়ব? এত দূর যখন এসে পড়েছি, ঢুকতে তো হবেই ভেতরে। আগে দরকার এক কাপ চা আর পুরো একটা সিগারেট। পাওয়াও গেল। সেসব নিঃশেষ করে উদ্দিষ্ট দরজায়। কলিং বেল। সাড়া এল উপর থেকে। এবং উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়ার পর হড়াম শব্দ। দরজার খিল খুলে গেল অথচ কেউ নেই ওপারে! রয়েছে খিলের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ি, যেটার অন্য প্রান্ত দোতলার সিঁড়ির মাথায়। সেখানে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীনা। — ‘দরজাটা বন্ধ করে উঠে আসুন।’

ওঠানামা করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ। তাই উপর থেকে দড়ি টেনে খিল— হ্যাঁ, সাবেক কালের সেই খিল— খোলার এমন অভিনব ব্যবস্থা। একটু এগিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ির রেলিং এখানে দেখা যায় না। রেলিং ঘেঁষে ধাপে-ধাপে বই। দোতলায় উঠতে চাইলে বই ধরে-ধরেই উঠতে হবে। দেখা যায় শুধু প্রতিটি ধাপের উপরের বইটি। এই যে উঠছি, জানি না উপরের বইটিকে তুলে ধরতে নীচে কোন-কোন বই কাঁধ লাগিয়েছে। দুনিয়ার কত-কত লেখকের, মনীষীর, চিন্তা সেসব বইয়ে বিধৃত হয়ে আছে। সামনে, একদম উপরের ধাপে, দেখা যাচ্ছে, ‘আর্কাইক ইজিপ্ট’। একটু সরে গিয়ে তিনি বললেন, ‘আসুন’।

বিশাল যৌথ পরিবারে বেড়ে উঠে বাবা দাশরথি দত্তর তৈরি বাড়িতে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান আজ একা। কল্যাণী দত্ত। রোগাটে শরীরে, আড়ময়লা শাড়িতে, কলকাতার সজীয়ন্ত কিংবদন্তি। হলে কী হবে, অনেকেই তাঁকে চেনেন না। এই যেমন আমি। আমিই-বা তাঁকে কী করে চিনলাম? চিঠিপত্র লেখার শুরু কেন এবং কীভাবে, সেসবও গুলে খেয়েছি। কল্যাণীদিরও সন্দেহ ছিল বরাবর যে, তাঁর মতো অখ্যাত মানুষকে লোকজনের চেনার কথা নয়। শুরুর দিকে একবার জানতেও চেয়েছিলেন, নিশ্চয় শাঁটুলবাবুর কাছে নামটা শুনে তবেই এসেছি? তাঁকে জানাই, এই যে এসেছি হাজরা মোড়ে, এটাই হওয়ার কথা নয়। কোনওভাবে হয়ে গেছে। রাধাপ্রসাদ গুপ্তর সঙ্গে আলাপ করার মতো অতটা নাগাল আমার নেই।

৪১/সি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড তাঁর বাড়ির ঠিকানা। দু-চারটে চিঠি, যা কল্যাণীদি লিখেছেন, আসত আমার অফিসের ঠিকানায়। একদিন লাইব্রেরিয়ান দে মু (দেবাশিস মুখোপাধ্যায়) এসে মাথা খারাপ করে দিলেন। সেদিনই এসেছে কল্যাণীদির একটি চিঠি। হরেক জিনিসের সংগ্রাহক আমার সহকর্মীটির ইচ্ছে— এই চিঠিগুলো যদি তাঁকে দিই, তিনি সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। মানে? চিঠিগুলোতে দেশ ও দশের কথা তো কিছু নেই! সাদামাটা ছিটে-বেড়ার দেওয়ালে দু’চার লাইন মাত্র লেখা। তাও আবার আমার মতো একজনকে। সেগুলো কেউ কি চাইতে পারেন!

‘কল্যাণীদি’ বলছি বটে, সামনাসামনি কোনও দিনই বলতাম না। কিছুই বলতাম না। বড়জোর প্রশ্ন করেছি দুটো-একটা। আমি ছিলাম মূলত শ্রোতা। সাল-তারিখ যাঁদের মনে থাকে, তাঁরা বিশেষ গুণসম্পন্ন। বরাবরই তাঁদের বাড়তি সমীহ করে এসেছি। যে ক-টি টিকে আছে, সবই আছে সম্ভবত, সেগুলোর মধ্যে কল্যাণীদির প্রথম চিঠির তারিখ ৩০ জুন ১৯৯৪। অর্থাৎ, তার আগে নিশ্চয় আমি তাঁকে কিছু লিখেছিলাম। কী যে লিখেছিলাম!

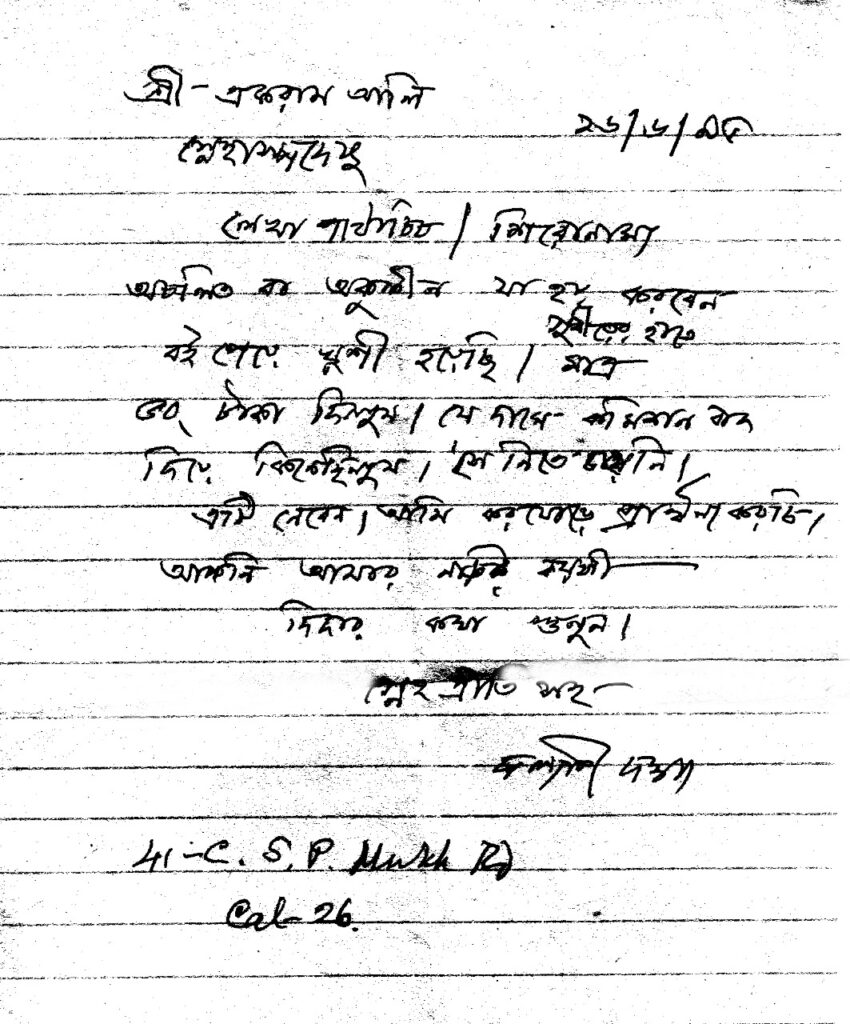

তার বদলে কল্যাণীদির একটা ছোট্ট চিঠি। ১৬ জুন ১৯৯৫ তারিখে লেখা।

শ্রী একরাম আলি

স্নেহাস্পদেষু

লেখা পাঠাচ্ছি। শিরোনামা অচলিত বা অকুলীন যা হয় করবেন। বই পেয়ে খুশী হয়েছি। সুধীরের হাতে মাত্র ৫০ টাকা দিলুম। যে দামে কমিশন বাদ দিয়ে কিনেছিলুম। সে নিতে চায়নি। এটি নেবেন। আমি করযোড়ে প্রার্থনা করচি। আপনি আমার নাতির বয়সী। দিদার কথা শুনুন।

স্নেহ প্রীতি সহ—

কল্যাণী দত্ত

এখানে বলার : ছাপা লেখাটির শিরোনাম ছিল ‘তেলকথা’; যদিও কল্যাণী দত্তর দেওয়া শিরোনাম ছিল ‘গন্ধ তৈল ও অকুলীন পুরস্কার’। ওই নামেই পরে ‘ছিটমহল’ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। সুধীর ‘আজকাল’-এর একজন কর্মী। হাজার চেষ্টা করেও সেই বইটির কথা মনে পড়ছে না। এ-চিঠিতে ‘স্নেহাস্পদেষু’ লিখলেও এক-এক চিঠিতে এক-এক রকম সম্বোধন থাকত।

টেলিফোনে কথা হলে— কদাচিৎ হত— মাঝে মাঝে যেতে বলতেন হাজরা মোড়ের বাড়িতে। একবার, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫, চিঠির একেবারে শেষে লিখেছিলেন— ‘সম্ভব হলে আসুন একবার।’ তার আগে, ওই বছরেরই ৬ সেপ্টেম্বর কল্যাণীদির লেখা একটা চিঠি। আমার ‘মুসলমান বাঙালির লোকাচার’ (‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’, মাঘ-চৈত্র ১৪০১) বেরিয়েছে এবং সেটি তিনি খুঁজেপেতে পড়েওছেন। বোঝাই যায়, বিষয়টি তাঁর প্রিয়। তাই হয়তো-বা এত উচ্ছ্বাস। হয়েছিল কী, লিনা এম ফ্রুজেট্টি নামের এক মার্কিন মহিলা দু-দফায় বছর চারেক বিষ্ণুপুরে থেকে আশপাশের গ্রামে মুসলমান বাঙালিদের লোকাচার নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর ‘মুসলিম রিচ্যুয়ালস : হাউসহোল্ড রাইটস ভার্সেস পাবলিক ফেসটিভ্যাল ইন ইন্ডিয়া’ নামের গবেষণাপত্রটি পড়ে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র তৎকালীন সম্পাদক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য মর্মাহত হন এই কথা ভেবে যে, কোনও বিদেশির পক্ষে কি বিষয়টার মর্মে যাওয়া সম্ভব? তেমন কোনও বাঙালি কি নেই, যিনি বিষয়টি নিয়ে অন্তর দিয়ে কাজটা করবেন? প্রদ্যুম্ন-সখা শঙ্খ ঘোষ সমস্যাটির সহজ সমাধান করে দেন আর আমি পড়ে যাই গভীর চক্রে, যে-চক্রে কল্যাণীদি সারা জীবন সানন্দে ঘুরেছেন।

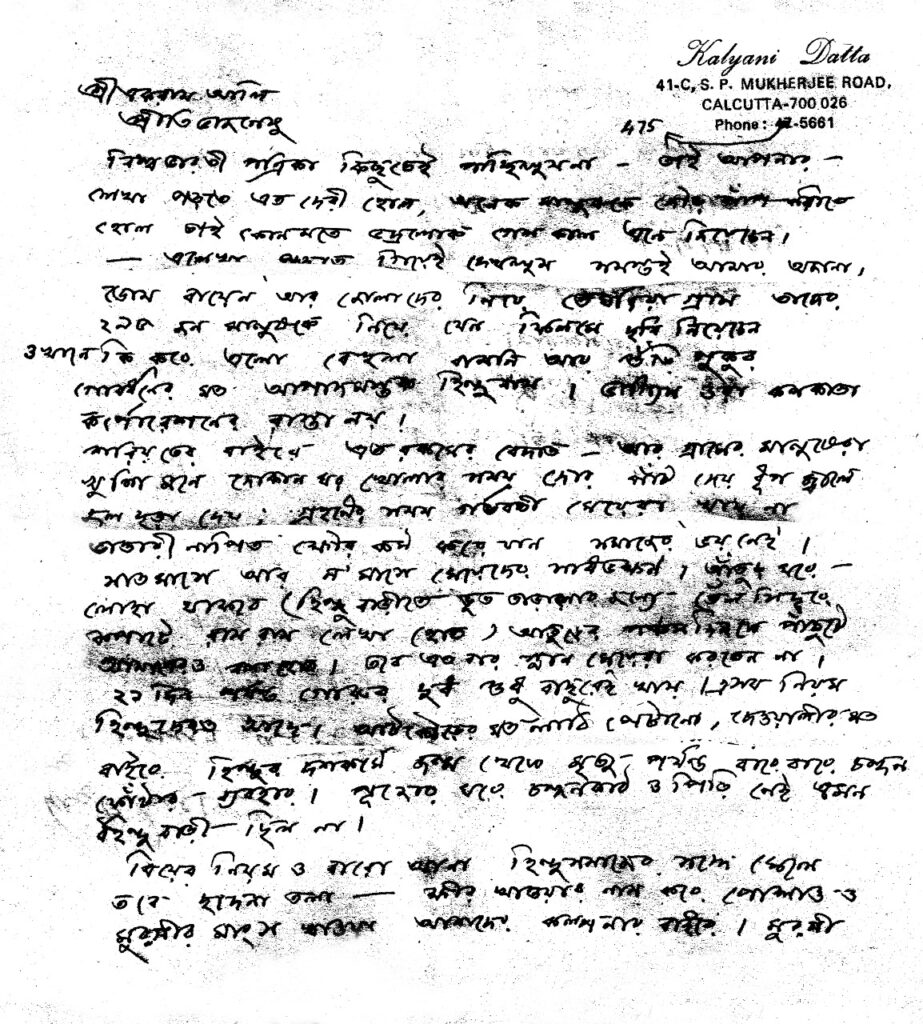

শ্রী একরাম আলি

প্রীতিভাজনেষু

বিশ্বভারতী পত্রিকা কিছুতেই পাচ্ছিলুম না— তাই আপনার লেখা পড়তে এত দেরী হোল। অনেক মানুষকে দৌড়ঝাঁপ করাতে হোল তাই কোন মতে ভদ্রলোক গেল কাল এনে দিয়েচেন। — এ লেখা পড়তে গিয়েই দেখলুম সমস্তই আমার অজানা। সাঁইথিয়া পুরন্দরপুর থেকে তেঘরিয়া নিয়ে আলোচনা— ডোম বায়েন আর জোলাদের নিয়ে তেঘরিয়া গ্রাম তাদের ২৯৫ জন মানুষকে নিয়ে যেন ফিলমে ছবি নিয়েচেন ওখানে কি করে এল বেহুলা বামনি আর শুঁড়িপুকুর গোবর্ধনের মত আপাদমস্তক হিন্দু নাম। ভাগ্যিস ওরা কলকাতা কর্পোরেশনের রাস্তা নয়!

কল্যাণীদি লিখেছেন— ‘ডোম বায়েন আর জোলাদের নিয়ে তেঘরিয়া গ্রাম’; কথাটা ঠিক নয়। গ্রামটি মূলত বাঙালি মুসলমানদের। লোকাচারগুলোও তাদেরই। যাই হোক, এরপরই লিখছেন—

শরিয়তের বাইরে এত রকমের বেদাত— আর গ্রামের মানুষেরা খুশি মনে দোকান ঘর খোলার সময় দোর ঝাঁট দেয় ধূপ জ্বালে জল ছড়া দেয়; গ্রহণের সময় গর্ভবতী মেয়েরা খায় না বিঘ্নের ভয়ে। বাগ্দি দাইমা মুসলমানের আঁতুড়ঘরে যান ভাণ্ডারী নাপিত ক্ষৌর কর্ম করে যান সমাজের ভয় নেই। সাত মাসে আর ন’মাসে সাধ ভক্ষণ। আঁতুড় ঘরে— লোহা থাকবে (হিন্দু বাড়ীতে ভূত তাড়ানোর জন্য তেল সিঁদুরে কপাটে রাম রাম লেখা হোত)। আতুড়ের পঞ্চম দিনকে পাঁচুটে আমাদেরও বলা হোত। তবে এতবার স্নান মেয়েরা করতেন না। ২১ দিন পর্যন্ত গোরুর দুধ শুধু বাছুরেই খায়। এসব নিয়ম হিন্দুদেরও আছে। আটকৌড়ের মত লাঠি পেটানো, দেওয়ালীর মত বাতি জ্বালানো, ঘেঁটু পূজো সব হিন্দুসমাজে ছিল কিন্তু চন্দনের ফোঁটা যে মুসলমানেরা নিতেন বা নেন তা আমাদের কল্পনার বাইরে। হিন্দুর দশকর্মে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বারে বারে চন্দন ফোঁটার ব্যবহার। পূজোর ঘরে চন্দনকাঠ ও পিঁড়ি নেই এমন হিন্দুবাড়ী ছিল না।

বিয়ের নিয়মও বারো আনা হিন্দুসমাজের সঙ্গে মেলে তবে ছাদনাতলা— ক্ষীর খাওয়ার নাম করে পোলাও ও মুরগীর মাংস খাওয়া আমাদের কল্পনার বাইরে। মুরগী এক তো নিষিদ্ধ মাংস তায় বর বিয়ের দিনে বা রাতে ভাত খেতেন না আরো অনেক লেখার ছিল কিন্তু চোখ বাগ্ড়া দিচ্চে।

আপনি নিশ্চয় অনেক চিঠি পেয়েছেন ইতিমধ্যে।

ক্ষ্যামাঘেন্না করে এই আধাখ্যাঁচড়া লেখাটা পড়ে নেবেন।

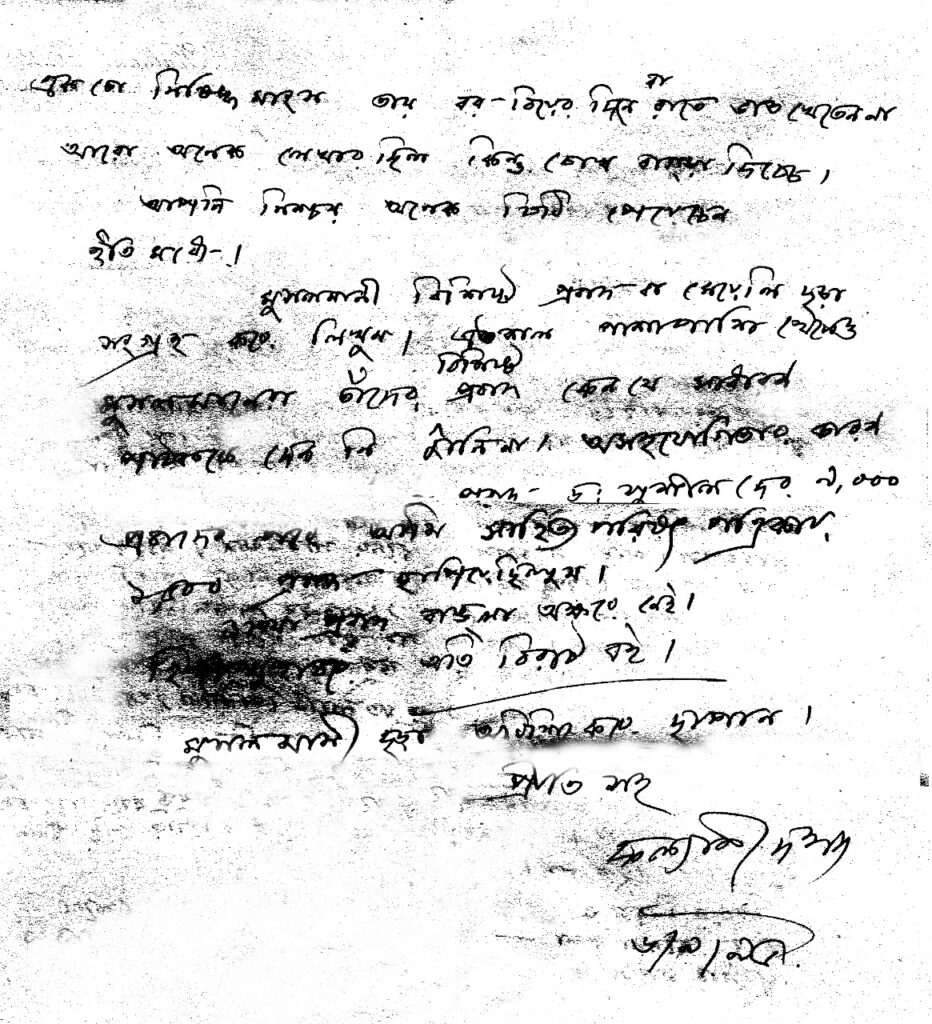

মুসলমানী বিশিষ্ট প্রবাদ বা মেয়েলি ছড়া সংগ্রহ করে লিখুন। এতকাল পাশাপাশি থেকেও মুসলমানেরা তাদের বিশিষ্ট প্রবাদ কেন যে সাধারণ পাঠককে দেন নি জানি না। অসহযোগিতার কারণ কোন নেই। বাংলা প্রবাদ ডঃ সুশীল দের ৯,০০০ প্রবাদের পরে আমি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১,৫০০ প্রবাদ ছাপিয়েছিলুম।… মুসলমানী ছড়া অবিশ্যি করে ছাপান।

প্রীতি সহ

কল্যাণী দত্ত

৬।৯।৯৫

কল্যাণী দত্তর বাড়িতে প্রথমবার যাই খুব সম্ভব ছিয়ানব্বইয়ের শুরুর দিকে। দোতলায় উঠে উনি আমাকে নিয়ে যান এমন একটা ঘরে, সেটা যদি রান্নাঘর হয়, তাহলে বলতে হয়— সেটা ছিল বিশুষ্ক, জলহীন। অর্থাৎ রান্না হয় কি না বোঝা যায় না। দেওয়ালের সেল্ফে পর পর অনেক বয়াম, কৌটো। তাতে নানা রকম নাড়ু, বিস্কুট, আরও কত কী! কল্যাণীদি তো আজ আর কোথাও নেই, তাই নির্ভয়ে বাংলা করেই বলি— সবই ড্রাই ফুড! আমাদের সঙ্গে তৃতীয় কেউ একজন ছিলেন। সম্ভবত তাঁর এককালের ছাত্রী। তখন তিনি কল্যাণী দত্তের লেখাপড়ার সহকারিণী।

একটা নাড়ুভর্তি বয়াম খুলে কল্যাণীদি এগিয়ে দিলেন, ‘খান। জল ওদিকে টেবিলে আছে।’ তারপর আমরা ঢুকে পড়ি সামনের ঘরটায়। যেটা আড়ে-দিঘে বেশ বড় এবং আসবাবহীন। চারদিকে দেওয়ালের ধারে-ধারে যত দূর ওঠে, শুধু বইয়ের উপর বই। আকাশচুম্বী? না। এই শব্দটি এখানে ব্যবহার করতে আমরা অপারগ। এটা এমন একটা বাড়ি, এর কর্ত্রী এমনই নিরলংকার, এখানে কোনও শব্দের আলংকারিক প্রয়োগ মাত্রই অশুচি। এক-এক করে এরকম আট/দশটি প্রমাণ মাপের কক্ষ দেখে এবং গৃহকর্ত্রীর টানা হা-হুতাশ শুনে একটা ঘরে আমরা থিতু হই। তাঁর হা-হুতাশ— এত-এত বই কী যে অযত্নে পড়ে আছে! আর আমার কৌতূহল— নীচের কোনও বই দরকার পড়লে টেনে বের করেন কী করে! তাঁর বক্তব্য : খুবই কষ্টের কাজ। পাশের সহকারিণীকে দেখিয়ে— এরা আছে তাই বইপত্র হাতের কাছে আজও পান। কিন্তু তাঁর একটা লেখা, ধরা যাক ‘গর্ধব’, মাত্র সাড়ে সাত পৃষ্ঠার একটি গদ্য— তিন-তিনটে মহাদেশের অন্তত ছত্তিরিশটি বইয়ের বা লেখকের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে যে সেখানে! ‘উষ্ট্রকথা’ নামের লেখাটিতে (সাড়ে এগারো পৃষ্ঠা) বিয়াল্লিশটি বইয়ের উল্লেখ আছে। নিজে গুনেগেঁথে দেখেছি। কোথাও-বা রয়েছে উদ্ধৃতিও। কোনও-কোনও বইয়ের পরোক্ষ উপস্থিতির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। সেসব বইয়ের সময়পর্ব কমপক্ষে হাজার তিনেক বছর! যাঁর লাইব্রেরি এরকম অগোছালো, কাজটা তাঁর পক্ষে কত যে কঠিন, ভেবে চুপ করে আছি। তরুণীটি আমার নীরবতা দেখে কী আন্দাজ করলেন জানি না। হেসে জানালেন— যত বই দেখলেন, কোনটা কোথায় আছে, সব ওঁর মুখস্থ। কল্যাণীদির দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখি— টেবিলে, তাঁর সামনে, কিছু কাগজপত্র। এত বড় বাড়িতে একা। জানতে চাইলে আবছা করে একদিন বলেছিলেন যেন— ভয়ঙ্কর কার-অ্যাকসিডেন্টে বাড়ির সবাই মারা গেলেও বাকি জীবনটা শাস্তি পেতেই তিনি বেঁচে যান। এরপর আর কিছু জানতে চাওয়ার সাহস এবং ইচ্ছে— কোনওটাই হয়নি। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। চোখে চশমা। আমার না-বলা প্রশ্নটি আন্দাজ করছিলেন। বললেন— অতটা নয়। তবে ওই আর কি! ঘুরতে-ফিরতে কিছু তো মনে থাকেই। সামনের চেয়ারে কাকে দেখছি আমি— এক বয়োবৃদ্ধা? না কি কোনও বইতরুণী?

ঢেঁকি আকছার নারদ মুনিকে নিয়ে স্বর্গে যায় বটে, কিন্তু সেখানে গিয়েও ধান ভানে। কল্যাণী দত্তকে যেদিন ‘আজকাল’-এ লেখার কথা বলি, বলার ভঙ্গি ছিল যেন কথার কথা। শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে যান। পর পর বেশ কয়েকটি লেখা ছাপা সম্ভব হয়েছিল আমার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের জন্য। তবে, বলতেই হবে, অস্থিরমতি মানুষটিকে সামলানো চাট্টিখানি কথা ছিল না। একবার তিনি ‘থোড় বড়ি খাড়া’ বইটি উপহার দেন আমাকে। কয়েক দিন পরই ফোন— ভুল হয়ে গেছে। বইটার কোনও কপি তাঁর কাছে নেই। ওটা ফেরত আনতে কবে লোক যাবে, জানাই যেন। পরদিনই আমি বইটি নিয়ে পৌঁছে যাই হাজরা মোড়ে। কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর তিনি বলেন— আর ফেরত দিতে হবে না। ওটার কপি পাওয়া গেছে। এসব কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে কোনও জড়তা থাকত না বলেই কিছু মনে করারও উপায় ছিল না।

দীর্ঘ জীবন। নানান ওঠা-নামা। বহুবিধ বিপর্যয়ও যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত টলাতে পারেনি, তার কারণ কল্যাণী দত্তর পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত শিক্ষা। কত বিচিত্র বিষয়ে যে তাঁর আগ্রহ আর জানকারি ছিল! এ-কাজে অন্যকেও উৎসাহিত করতেন নিরন্তর। আর ছিল দেশের ‘নেটিভ’-অংশের প্রতি, আপাত-তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি, অপরিসীম ভালবাসা।