গপ্পো তর্ক যুক্তি: সত্যজিতের খুদে জগৎ

সুমন্ত মুখোপাধ্যায় (March 12, 2022)

সুমন্ত মুখোপাধ্যায় (March 12, 2022)অঙ্ক স্যারদের বাংলা সাহিত্য ভাল চোখে দেখে না। তাঁরা শিশুরাজ্যে হঠাৎই এক উৎপাতের মতন হাজির হন। গম্ভীর মুখ, দশাসই চেহারা। বাঁজখাই গলা। ভাঁটার মতন চোখ, ঝাঁটার মতো গোঁফ। হাতে লিকলিকে বেত। কারণে-অকারণে তাঁরা বেধড়ক পিটতে থাকেন। অথবা ক্লাসে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেন ছাত্রদের। এক কথায় রাক্ষসবিশেষ। মেয়েদের ইস্কুলে অঙ্ক দিদিমণিরা ঠিক কেমনধারা আচরণ করে থাকেন, তার খতিয়ান পাওয়া এখনও বেশ একটু শক্ত। তবে সত্যি বলতে, দু’একজন উল্টোরকম মানুষও যে নেই তা নয়। এই তো বুরুনের বিখ্যাত অঙ্ক স্যার রয়েছেন হাতের নাগালেই। তাঁদের নিয়ে কথা চলে না। তাঁরা হলেন সংখ্যালঘু।

অঙ্ক স্যারদের মুশকিল হল, তাঁরা ওই সংখ্যায়-সংখ্যায় যা না-মিলল সেই সব আবোল-তাবোলকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। উত্তর শেষ পর্যন্ত মিলতেই হবে, শেষ পাতায়। দু’য়ে-দু’য়ে যে শিবরামের অঙ্কে দুধ হতে পারে, তা শুনলেই খেপে উঠবেন এঁরা। যুক্তির বাইরে যা কিছু আছে, সেই সব অলুক্ষুণে ব্যাপার-স্যাপারকে দেঁড়েমুশে ছাত্রদের মাথা থেকে বিদেয় না করে এঁদের শান্তি নেই।

ডিকেন্স সাহেবের ‘কঠিন সময়’ উপন্যাসে আচার্যদেব যেমন, বাংলা সাহিত্যের অঙ্ক স্যারেরাও তেমনি— কারবার করেন ‘ফ্যাক্ট’ নিয়ে। ঘোড়া মানে চারপেয়ে স্তন্যপায়ী জন্তু। আর, পাখি হল গিয়ে ডিম-পাড়া ডানাওয়ালা জীব। হাঁসজারু বলে এ-জগতে কিছু নেই। ঘোড়ার পিঠে ডানা আঁকলে, গাঁট্টা মেরে তাঁরা মাথার আলু বের করে দেবেন।

সত্যজিতের একশোর কাছাকাছি গল্পে এই স্যারেরা রয়েছেন। যাঁরা জীবনটাকেই অঙ্ক কষে চালাবার ফিকিরে ঘুরে বেড়ান। সবাই যে ঠিক অঙ্কের মাস্টার তা নয়। স্বনামে কিংবা বেনামে প্রায় একটাই জীবনপ্রণালী চালিয়ে যান তাঁরা। বিশ্বাস করেন ঘোরতর যুক্তিমানা বাস্তবে। কখনও ছা-পোষা কেরানি, কখনও দুঁদে ব্যারিস্টার, কখনও-বা গেরামভারি অফিসারের ছদ্মবেশে হাজির হয়ে পড়েন এঁরা— বুঝিয়ে দেন বাচ্চাদের, জীবনটা ছকে বাঁধা অঙ্ক। ধাপে-ধাপে উঠতে গেলে সিঁড়িগুলো জানা চাই। আজগুবি মতলব যদি ঢোকে মাথায়, তাহলেই সাড়ে সর্বনাশ। যেমন ঘটল ‘অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু’র বেলায়। বেচারা টিপুর রূপকথার বইগুলোই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল অঙ্ক স্যারের নির্দেশে! আর শিবু, সে তো বুঝতেই পেরে গেল অঙ্কের মাস্টার জনার্দন চক্রবর্তী— পিরিন্ডি রাক্ষসের উত্তর পুরুষ! আমাদের ফটিকচাঁদ বা বাবলুর বাবা বিশ্বাসই করতে চান না, চায়ের দোকানে কাজ করতে বেশ ভাল লেগেছে বাবলুর। পিন্টুর দাদু, নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসেন ড্যাং-গুলির ওপর। একটা নিয়মমতে চলবার ফতোয়া, যুক্তিমতে ভাববার আদেশ যেন ঘনিয়ে আসে সবার জীবনে।

এই ছকে বাঁধা মধ্যবিত্ত রোজনামচার বিরুদ্ধেই সত্যজিতের ছোটগল্পের মূল অভিযান। আখেরে নিজের লাভ যেদিকে, লাভ মানে নিতান্তই বস্তুগত লাভ— সেই দিকে পৌঁছনোর নিয়ম লেখা আছে সিঁড়িভাঙা অঙ্কের যুক্তিতে। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠবার মুখেই হানা দেয় এসে গল্পের দল। বাঁধানো পাকা রাস্তায় ফাটল ধরিয়ে দেয়। আর সেই ফাঁকফোঁকর দিয়েই উঁকি মারতে থাকে সুন্দর। সত্যজিতের সুন্দর। টিপুকে গোলাপীবাবু দেখিয়ে দেন কীভাবে ঘোড়ার পিঠে ডানা গজায়। মিথ বা পুরাণ থেকে হাজির হয়ে যায় ‘পেগাস্যাস’, চাঁদের মুলুক থেকে একবার ঘুরিয়ে আনে অঙ্ক স্যারদের। আর শিবু-রা পেয়ে যায় রাক্ষসদের প্রাণভোমরা, ছোট্ট এক পাথর, মাছের পেট থেকে। পাগলা ফটিক নয়, স্বয়ং মানিকবাবুই শিখিয়ে দেন অঙ্ক স্যারদের ঘায়েল করার মন্ত্র। ছোটদের সঙ্গে অনেক বড়রাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একটু সুন্দর হয়ে ওঠে পৃথিবীটা।

‘অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু’ গল্পের সত্যজিৎ-কৃত অলংকরণ তবে ‘যুক্তি’ জিনিসটাকে খারাপ বলা যাবে না। যুক্তিবোধ না থাকলে ফেলুদার মতো মগজাস্ত্রের কারবারিদের বিরাট বিপদ। এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপ্রাপ্তি-র দার্শনিকদের মতে, জগতের যত যা বৈজ্ঞানিক আইনকানুন তা শেষ পর্যন্ত মানুষের মনই উপহার দেয় জগৎকে। বাস্তব অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য আর যুক্তিই বাস্তববোধ। তবে এই যুক্তি শেষ পর্যন্ত ত্রৈরাশিক আর ভগ্নাংশের হিসেব নয়। সারা শরীর-মন দিয়ে গভীর ভাবে অনুভব করার জিনিস। সত্যজিৎ রায়, অন্তত তাঁর গল্পের নিরিখে সেই আলোকপ্রাপ্তিরই মতাদর্শ মেনে চলেন। তাঁর টেবিলে একইসঙ্গে দেখা দিতে পারে মড়ার মাথা আর টেলিস্কোপ।

অথচ তাঁর গল্পে আশি শতাংশ জুড়ে আছে পটলবাবু, বদনবাবু, বঙ্কুবাবুর মতন অসংখ্য মানুষ। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, প্রায়-গরিব বাঙালি ভদ্রলোকেরা। যাঁদের জীবনে সুযোগ কম, হিসেব বেশি। ছোট ঘর। ছোট আকাশ। এই খাটো হয়ে বেঁচে থাকা থেকেই এক-একটা ঘটনা তাঁদের মুক্তি দিয়ে দেয়। এক ঝটকায় বেড়ে যায় তাঁদের আকাশ, সরে যায় তাঁদের চাকরিবাকরি, নিত্যদিনের পাঁচালি। বাঁশবন দিয়ে অপমানে মাথা নীচু করে যেতে-যেতে বঙ্কুবাবু হঠাৎ দেখা পেয়ে যান ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে নেমে আসা একটি ‘অ্যাং’-এর! দু’তিন গ্যালাক্সি পার করে আসা এই বন্ধুটির ছোঁয়া লেগে বেড়ে গেল বঙ্কুবাবুর বাস্তবসীমা। এঁদো মফস্সলের ভূগোলটাই জড়িয়ে পড়ল আরও গভীরতর মহাশূন্যের বাস্তবে। চণ্ডীমন্ডপের ধামাধরা গুলতানিতে বঙ্কুবাবুকে আর বেঁধে রাখা গেল না।

গঙ্গার ধারে একটু নিরিবিলি দেখে বসেছিলেন বদনবাবু। একঘেয়ে গল্পগুলো তাঁর শয্যাশায়ী ছেলেটার আর ভালই লাগছিল না। যদি কোনও নতুন ভাবনা আসে মাথায়, এই গঙ্গার হাওয়ায়— বদনবাবু চুপ করে বসেছিলেন একা। ধাঁ করে হাজির হল আগন্তুক। সেই ঘাটের ধারে বসেই অতীত ভবিষ্যৎ-এ লাগামছাড়া ভ্রমণকাহিনি শুনলেন তিনি। একটা আস্ত টেরোড্যাকটিলের ডিম পর্যন্ত ছুঁইয়ে দেখলেন বদনচন্দ্র। সময়ের চেয়ারে বসে ইচ্ছেমতন ঘোরাফেরা করার যন্ত্রে কান লাগালেন! আর পকেট থেকে বিলকুল হাওয়া হয়ে গেল নগদ পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সা! কিন্তু ততক্ষণে তিনি পেয়ে গেছেন বিলটুর মুখে হাসি ফোটানোর বীজমন্ত্র: কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে।

এই মন জিনিসটাকেই বেঁটেখাটো সব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বার করে আনেন সত্যজিৎ। মানুষের জগৎ ঢুকে পড়ে প্রাণিজগতে। বর্তমান একইসঙ্গে ধরে রাখে অতীতস্মৃতি আর ভবিষ্যজ্ঞান। পটলবাবুরা তাঁদের সমস্ত অনুভূতিকে এক জায়গায় জড়ো করে এনে বলে ওঠেন: আঃ! ঝরে পড়ে সব তুচ্ছতা। যা-কিছু আছে, যা-কিছু নেই— সবই ধরা পড়ে যায় অনুভূতির রাজত্বে। অসমঞ্জবাবুর কুকুর, ব্রাউনির হাসি আমাদের বাস্তবিক মনে হয়।

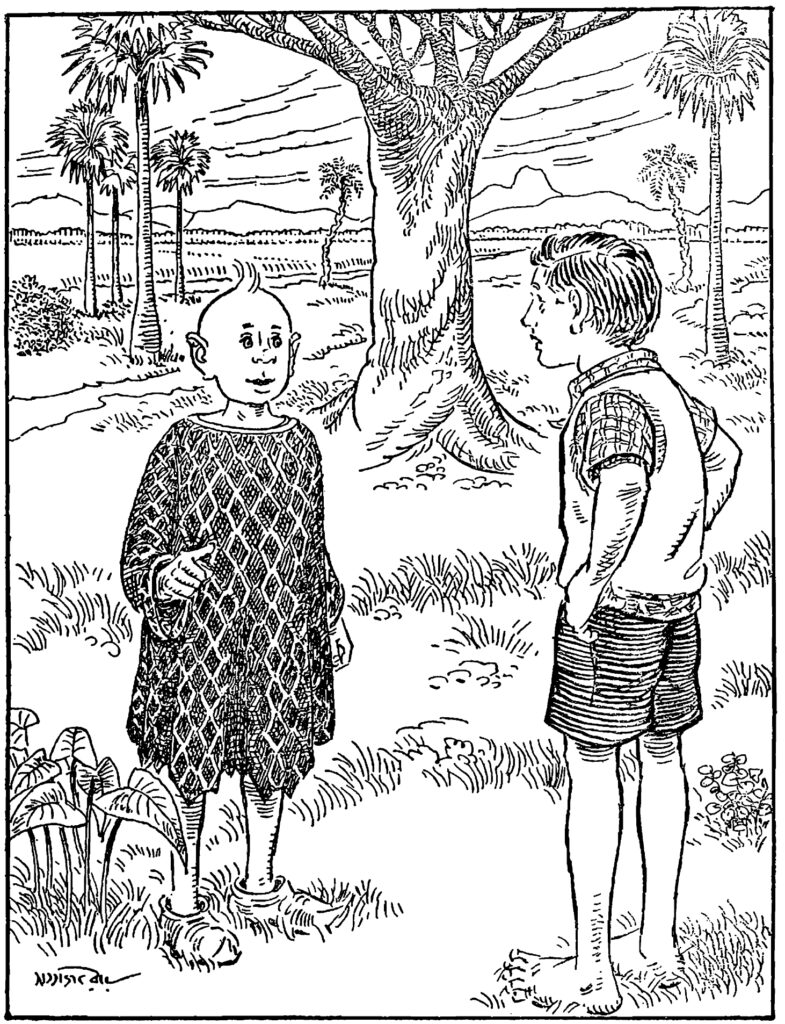

‘টেরোড্যাকটিলের ডিম’ গল্পের সত্যজিৎ-কৃত অলংকরণ এর ঠিক উল্টোদিকেই আছে অবিশ্বাসীর দল। যাদের কাছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেয়ে বড় আর কিছু নেই। তারা নির্বিচারে ঠকায়। খুন করে পথের কাঁটা সরায়। থেঁতলে দেয় সাপের মাথা। মিঃ শাসমলের মতো মেরে লোপাট করে দেয় চারপাশের নিরীহ প্রাণীদের। এই ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে নিজের উন্নতির জন্য সবই সম্ভব। এই আত্মসর্বস্ব মানুষগুলোর কাছে ‘যুক্তি’ শুধু নিজেকে ওপরে তোলার উপায়। এদের জন্য সত্যজিতের এক ডজন দণ্ডাজ্ঞার ছায়া লুকোনো আছে। যে মেরে বাঁচে তাকে দাঁড়াতেই হয় সেই বিচারের সামনে। শেষ পর্যন্ত একটা মঙ্গলবোধ ছড়িয়ে দিতে চান সত্যজিৎ তাঁর গল্পের জগতে।

সুন্দর এক মঙ্গলময় পৃথিবী ছোটদের জন্য গড়ে তুলতে গিয়ে সত্যজিতের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আত্মসর্বস্ব গুটিয়ে আসা ‘যুক্তি’। তাঁর ‘সুন্দর’ ইঙ্গিত করে এক আত্মীয়তার দিকে। নিজের দিকে টান মেরে ছোট করে আনা জগৎ নয়, নিজেকে ক্রমাগত চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ইশারা নিয়ে আমাদের ডাক দেয় সুজন হরবোলা, সদানন্দ আর হারুণ-অল্-রশিদরা, যারা ঠিক অঙ্ক কষে জীবন চালায় না। যাদের বলা যায় সত্যিকারের আর্টিস্ট।

ফটিকচাঁদকে একটা আশ্চর্য কথা বলেছিল তার হারুণদা, বলেছিল: ‘এই যে পৃথিবী— এটাও তো একটা বল। আরও কত গ্রহ আছে— মঙ্গল বুধ বিষ্যুদ শুক্কুর শনি— সব এক-একটা বল। আর সব ব্যাটা ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। অথচ কেউ কারুর গায়ে লাগছে না। ভাবতে পারিস? এর চেয়ে বড় জাগলিং হয়? রাত্তিরে আকাশের দিকে চাইলেই বুঝবি কী বলছি।… বল দুটো যখন হাতে নিবি, এই কথাটা মনে রাখিস।’

জাগলিং-এর বল হাতে আর্টিস্ট হারুণ যখন খেলা দেখায়, সেই মুহূর্তেই তার অনুভবে জেগে ওঠে কসমিক এক জাগলিং-এর বোধ। নিজেকে এই মহাবিশ্বের সর্বাংশে ছড়িয়ে দিয়ে জেগে ওঠে সুন্দর।

সুজন যেদিন ঘুম থেকে উঠে গলা মিলিয়ে দিল পাখির ডাকের সঙ্গে, সেইদিনই সে হয়ে উঠল আর্টিস্ট। যত রকমের যত যা শব্দ আছে— সে তুলে নেবে তার গলায়। আর সাড়া দেবে পাখি, সাড়া দেবে বাঘ— তার স্বরে। সে এখন সবার বন্ধু। জলে-স্থলে-আকাশপথে সবার বন্ধু।

যেমন বন্ধু সদানন্দ। পিঁপড়েদের বন্ধু। লাল, কালো, ডেঁয়ো সুড়সুড়ি সকলের। তার পৃথিবীতে পিঁপড়েরা গান গায়, কুস্তি করে, কথা বলে, এতটুকু জলে ওডিসির মতো বাঁচার মহাকাব্য লেখে। বন্ধুর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার খুদে জগতে মানুষ আর পিঁপড়ের কোনও ভেদ নেই। ট্রেন কলিশনে নিহত তিনশো মানুষ অনায়াসেই চটির নীচে মারা পরা তিনশো পিঁপড়ে হয়ে যেতে পারে।

‘সদানন্দের খুদে জগৎ’ গল্পের সত্যজিৎ-কৃত অলংকরণ মুশকিল হল, এই সব কথা কেউ বিশ্বাস করে না। বড়রা বিশ্বাস করে না সারা শরীর পিঁপড়েদের ডাকে সাড়া দিতে পারে।

বিশ্বাস করে না হারুণদা আর্টিস্ট। অথবা, পটলবাবুই সত্যিকারের ফিল্মস্টার। এরা সব অঙ্কগুলোকে রাশিমালা ভাবেন। একের পর দুই, তার পর তিন। কিন্তু ‘এক’ থেকে দুই-এর ভেতর যে অসংখ্য সম্ভাবনার ম্যাজিক লুকিয়ে থাকে, এই কথা বুঝতেন মানিকবাবু। সেই গভীরতর যুক্তি থেকেই তুলে আনতে চাইতেন তাঁর গল্পগুলো। চাইতেন সব মানুষই তাদের গুমটি থেকে বেরিয়ে এসে গা-ঝাড়া দিক। আকাশের নীচে একটু দাঁড়াক। একটু সুন্দর হয়ে উঠুক বেচা-কেনার এই পৃথিবীর বাইরে। ছোটদের নিয়ে অবশ্য তাঁর মাথাব্যথা নেই। কারণ ছোটরা সব জানে, সব বোঝে। তাদের মনমেজাজ ভাল হয় যায় ‘পেগাস্যাস’ বা পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে। আর সত্যি-সত্যিই তারা অঙ্ক স্যারদের ভয় পায় না।

কভারের ছবি: ‘শিবু আর রাক্ষসের কথা’ গল্পের সত্যজিৎ-কৃত অলংকরণ

ছবি সৌজন্যে: সন্দীপ রায়পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook