একটা অদ্ভুত মনখারাপের দিনে আমি প্রথম হরেন দাসের ছবি দেখি। ছবির নাম, ‘পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি’ (১৯৬০)। উডকাট। একটা ছোট ছেলে, তার পাশে একটা মেয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে। কিছু একটা পাশে নামানো রয়েছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক পাখি। আর ছোট ওই ছেলেমেয়ে দুজন, মাথা তুলে সবিস্ময়ে দেখছে ওই দৃশ্য। এই হচ্ছে ছবির বিষয়বস্তু। সত্যি বলতে, তখনও আমি একটাও উডকাট দেখিনি, হরেন দাসের নাম শোনা তো অনেক দূরের ব্যাপার। কিন্তু ওই একটা ছবি সেইদিন এমন দুর্বল মুহূর্তে আমাকে ঘিরে ধরল, আমি হরেন দাসের ভক্ত হয়ে গেলাম।

পরে বড় হয়ে যখনই ওঁর ছবি নিয়ে কাউকে কথা বলতে শুনতাম, দেখতাম সেখানে দুটো জিনিস বার বার ঘুরপাক খায়। এক, তিনি উডকাটে কত দক্ষ ছিলেন। দুই, ওঁর ছবিতে গ্রামবাংলার প্রাণের সুর বেজে ওঠে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রশ্ন কাউকে কখনও করতে শুনিনি, এত মাধ্যম থাকতে উনি হঠাৎ ছাপাইচিত্রেরই এত অনুরাগী হয়ে পড়লেন কেন! কেনই বা গ্রামবাংলা, সেখানকার খুঁটিনাটি তাঁর এত প্রিয়…

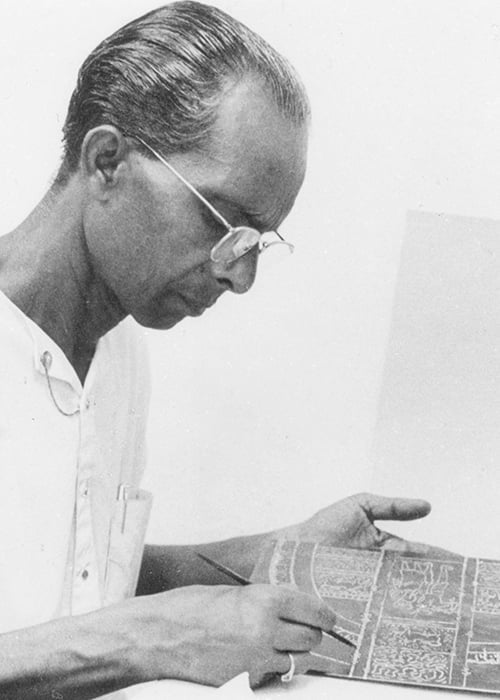

ছবি ঋণ: দেবভাষা

একমাস আগে ‘দেবভাষা’য় ওঁর ছবির প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম। কাঠখোদাইয়ের আলো-আঁধারির রহস্য তো আছেই, তবে ওঁর ছবির সবচেয়ে ভাল লাগার জায়গা আমার কাছে অন্য। প্রথমত, ওঁর ছবির মধ্যে অনেক কিছুই লুকিয়ে থাকে, একবার দেখলে অনেক সময়ই বোঝা যায় না। হঠাৎ চোখটা অন্যদিকে সরালে মনে হবে, আরে, এখানে এটা ছিল খেয়াল করিনি তো! অর্থাৎ দাস যেটা অনেক সময়ই করেন, ছবিতে দর্শকের চোখ প্রথমেই এক জায়গায় টেনে নেন, পরে সে অন্যান্য জায়গায় চোখ ঘোরায়। আর ওই চোখ ঘোরানোর মধ্যেই একটা আবিষ্কারের আনন্দ লুকিয়ে থাকে। ধরা যাক, ‘কেদারনাথ’ (১৯৮৪) ছবিটার কথা। একদম প্রথম তাকালে চোখ আটকে যাবে ওপরের গোলাপি-বাদামি-সাদা রং মেশানো বড় পাহাড়গুলোর দিকে। তারপর চোখ নামালে দেখব, কতগুলো মানুষ পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁটছে। অর্থাৎ, ওই মানুষগুলোকে যেন পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আগে চোখ পাহাড়ে যায়, পরে মানুষে। আরও একটা ছবির কথা এই প্রসঙ্গে বলতে চাই। ছবির নাম, ‘কিটেন’ (১৯৪৭)। একটা ফ্রেমে মোট চারটে বিড়ালছানা। কিন্তু ছবিতে আলোছায়ার খেলা এত সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে, প্রথমে তাকালে অনেকেই একটা বিড়ালকে দেখতে পাবে না। এখানেও জাদুটা হচ্ছে, শুরুতেই চোখ অন্যদিকে আটকে দেওয়া।

ছবি ঋণ: দেবভাষা

এরপর আসে ডিটেলের কথা। এক-একটা ছবিতে এত উপাদান থাকে, আর সেসব এত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দাস সাজিয়েছেন তাঁর ছবিতে, দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখানেও আমি দুটো ছবির কথা বলব। ‘পিসফুল লাইফ’ (১৯৬২) এবং ‘ফ্রেন্ডশিপ’ (১৯৫৯)। ‘পিসফুল লাইফ’ ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে, ছবিটা দেখানো হচ্ছে ওপরের ভিউ থেকে। গোটা গ্রাম যেখানে ঢুকে পড়েছে। এবং এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, সবাই যে যার মতন কাজ করছে নিজ মনে। নির্ঝঞ্ঝাট গ্রামবাংলার একটা টুকরো ছবি। কিন্তু কী করে বুঝব, এই দৃশ্যটা ‘পিসফুল’? এখানেই শিল্পীমনের পরিচয়। দাস যেটা করেছেন, তিনি গোটা ছবিটাকে প্রধানত তিনটে রং দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। হলুদ, সবুজ আর গোলাপি। এমনকী পাখি বা রেলগাড়িকেও তিনি ওই রঙের বাইরে নিয়ে যাননি। যেই তিনি এই তিনটে রং দিলেন, অমনি একটা নম্র আভা যেন ছড়িয়ে পড়ল গোটা ছবিতে। এরপর এই ছবি দেখে কারোর বুঝতে বাকি থাকে না যে, গোটা ছবিতে যে-জীবন দেখানো হচ্ছে, তা শান্ত, নরম। অন্যদিকে ‘ফ্রেন্ডশিপ’ ছবিটা যদি দেখি, সেখানে কোনও উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয়নি ঠিকই, কিন্তু বন্ধুত্বের একটা সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ছোট-ছোট ডিটেলের মধ্যে দিয়ে দাস দেখাতে চেয়েছেন সমাজের একটা বন্ধুতপূর্ণ ছবি। বিভিন্ন পেশার কিছু চরিত্রকে তিনি এক ফ্রেমে এনেছেন। তারা নিজেদের কাজ করছে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন, আমরা সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে যে আদান-প্রদানের বন্ধনে আবদ্ধ, তা আসলে বন্ধুত্বের বন্ধন। নামকরণের অভিনবত্বে এখানেই এই ছবি অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়।

ছবি ঋণ: দেবভাষা

কাঠখোদাই শুধুমাত্র প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং তার মাধ্যমে যে অসামান্য শিল্প সৃষ্টি সম্ভব, এই তাগিদটা অনুভব করেছিলেন হরেন দাস। ঠিকমতো করতে পারলে এই মাধ্যমে দৃশ্যবস্তুর যথাযথ প্রতিফলন ঘটে, এ-কথা অনেক শিল্পীই স্বীকার করেছেন। ছাপাই ছবির মূল শর্ত হচ্ছে দক্ষতা ও মুন্সিয়ানা। তবে এই পদ্ধতির সার্থকতা হচ্ছে আঙ্গিকের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও আঙ্গিককে অতিক্রম করা। হরেনবাবু যেখানে সফল। একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, ‘উডকাট করতে ভাল লাগে… এই দ্যাখো, আঙুলটা বাঁকা হয়ে গেছে কাঠ কাটতে কাটতে।’ এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, সারাজীবন তিনি কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন উডকাটের পিছনে। তাঁর নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন তিনি এচিং, লিথোগ্রাফ, উডকাট-এর বাইরে প্রায় বেরোলেনই না? অন্য মাধ্যম কি তাঁর ভাল লাগত না? এইখানে আমাদের দেখতে হবে শিল্পীর মন! ওঁর ছবি যেহেতু দৃশ্যপ্রধান, সে-কারণে ওঁর ছাপচিত্রের দিকে না গিয়ে উপায় ছিল না বলেই মনে হয় আমার। কেননা আগেই বলেছি, ছাপচিত্রের সূক্ষ্মতা প্রশ্নাতীত!

প্রদীপ পাল তাঁর ‘কাঠখোদাই: আদি কথা ও হরেন দাশ’ (‘দেশ’, বিনোদন, ১৩৯০) প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখছেন, ‘… জন্মের ঠিক পরে পরেই পিতা-মাতাকে হারাতে হয়। সেকারণে পিতা কার্তিকচন্দ্র দাশের কথা হরেনবাবুর তেমন কিছু মনে নেই। কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি মানুষ। সে সব স্মৃতিচারণে তিনি দুঃখ পান। যে সময়ে শিশুরা খেলায় মাতে, স্বপ্নে বিভোর হয়, সে সময় তাঁর কেটেছে দুঃস্বপ্নে। ছোটভায়ের মৃত্যুর পর জনাকীর্ণ পৃথিবীতে তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। অনেক জটিল পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে শিশুবয়স থেকে। লড়তে হয়েছে জীবনের প্রতিটি পদে। সেজন্যই মনে হয় মানুষটি ভেতরে ভেতরে ভীষণ চাপা, ভীষণ নরম।…’ এইটুকু অংশকে পাশে রেখে যদি আর একবার হরেন দাসের ছবির কাছে যাওয়া যায়, তাহলে খেয়াল করব, বেশির ভাগ ছবিই একজন নিঃসঙ্গ, একলা মানুষের তাকিয়ে থাকার ছবি। যেন এলোমেলো ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ কোনো দৃশ্যে চোখ আটকে গেছে। অনেকটা নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার মতন। যে-কারণে অনেক তুচ্ছ দৃশ্যও, অর্থাৎ যা দেখে ছবি আঁকা যায় বলে অনেকেই ভাবতে পারবেন না— সেরকম দৃশ্যও তাঁর ছবিতে পাওয়া যাবে। যেমন, ‘ট্রাবলসাম ল্যান্ডিং’ (১৯৪৯) ছবিটা। নৌকা থেকে পাটাতন দিয়ে লোক নামার একটা দৃশ্য। উনি বেশিরভাগ ছবিই তৈরি করতেন স্কেচ থেকে। অর্থাৎ, ওঁর ছবিতে ওঁর দেখাটাই হচ্ছে আসল। চরিত্রের একটা দিক উল্লেখ করলাম এই কারণেই যে, হরেন দাসের ছবি দেখতে গেলে, তিনি কোন মন নিয়ে দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করতেন, এটা জানা জরুরি।

ছবি ঋণ: দেবভাষা

অনেকে অভিযোগ তোলেন, একটা উত্তাল সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও, হরেনবাবুর ছবিতে সময়ের কোনও ছাপ নেই। শিল্পীর দায় নিয়ে প্রশ্ন দেখা যায়। কিন্তু সময়ের ছাপ না থাকলে, একজন শিল্পীর শিল্পীসত্তা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? এখানে আমি বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটা কথা বলতে চাই শুধু। তিনি লিখেছিলেন, ‘যেসব মানুষ নিজের অন্তরের উত্তাপ দিয়ে প্রকৃতি-জাত বস্তু দিয়ে আকারের জগৎকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে, তাদেরই আমরা বলি শিল্পী।’ এখানে ‘অন্তরের উত্তাপ’ শব্দবন্ধটা আমরা হরেন দাসের ছবি দেখার সময় মাথায় রাখব।

ছবি ঋণ: দেবভাষা

ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও, তাঁর বিষয় নির্বাচনে কিন্তু সেই ‘বাঙালি গেরস্থালীর ভাব’ ফুটে ওঠে। ওঁর কথায়, ‘খুব কমপ্লেক্স করতে গেলে চিন্তা করতে হয়। আমি ওসব পারিও না। আমার সিম্পল করতেই ভালো লাগে।’ কিন্তু কয়েকটা ছবি আছে, যেগুলো নামকরণ এবং বিষয়ের যুগলবন্দীতে সত্যিই আশ্চর্যের। যেমন, ‘লাভ’ (১৯৫৮) ছবিটা। ভালবাসায় চুম্বনদৃশ্য নতুন কিছু নয়, কিন্তু এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে দুজন শিশুকে। যেই দুজন শিশু চলে এল একটা চুম্বনদৃশ্যে, অমনি একলাফে ছবিটার অন্য এক অর্থ আমাদের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। তাহলে কি দাস চুম্বনের সারল্যকে প্রত্যক্ষ করাতে চাইছেন? চুম্বনরত মানব-মানবীর মনের প্রতীক হয়ে যেন ওই দুজন শিশু উঠে এল হরেন দাসের ছবিতে। আরও একটা ছবির কথা ধরা যাক, ‘হ্যাপি পেয়ার’ (১৯৫০)। ছবিতে কিন্তু কোথাওই সেই অর্থে সুখের দৃশ্য নেই। একজন পুরুষ ও একজন নারী তাপ্পি-মারা ছাতার তলায় বসে ইঁট ভাঙছে। মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। দূরে আবছা আরও এক যুগল। তারাও ইঁটই ভাঙছে। গোটা ছবিটা দারিদ্রে মোড়া, কিন্তু উনি নাম দিলেন ‘হ্যাপি পেয়ার’। অর্থাৎ, বোঝাতে চাইলেন, দারিদ্র সুখকে চাপা দিতে পারেনি। একে অপরের সঙ্গে রয়েছে, এটাই ওদের সুখের দুনিয়া। আনন্দের যাপন।

এ-বছর শিল্পী হরেন দাস (১৯২১-১৯৯৩) একশো বছরে পা দিলেন। উনি চাইতেন, ওঁর ছবি যেন বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো থাকে। ছবি আঁকতে এসে এটুকুই তাঁর ইচ্ছে ছিল জীবনে। এই আশ্চর্য, নিঃসঙ্গ, প্রেমিক, মায়াবী শিল্পীকে আমরা যেন মন থেকে কখনও না দূরে সরিয়ে রাখি!

কৃতজ্ঞতা: কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত, পিনাকী দে, দেবভাষা (বই ও শিল্পের আবাস)

এই রচনার শিরোনাম মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।