প্রথম বাঙাল নাতি

আমার মায়ের দিকটা ঘটি, বাঙাল নয়। মামাদের আদিবাস হুগলি জেলার বরাগ্রামে। তবে দাদামশাই রেলের চাকরিসূত্রে বাইরে-বাইরে। আমার মা আর বাবার যখন বিয়ে হয়, তখন দাদামশাই ময়মনসিংহের স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট। দাদামশাইকে আমার যতদূর মনে আছে, মধ্যম দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, মাথাভর্তি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, কোঁকড়া চুল, অতিশয় সুপুরুষ। শুনতাম জ্যোতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেল ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অগ্রপুরুষ। তখন নাম ছিল রেলওয়েজ এম্পলয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। চাকরিজীবনেও ছিলেন সফল পুরুষ। ময়মনসিংহে আমার বাবাকে দেখে তাঁর ভারি পছন্দ হয়ে যায়।

দাদামশাই তাঁর আট পুত্র ও পাঁচ কন্যাকে বিভিন্ন ভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে তাঁর মধ্যম কন্যা মহামায়াকে তিনি পাঠান কলকাতার সারদেশ্বরী আশ্রমে, গৌরীমায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। আমার মা সারদেশ্বরী আশ্রমেই মানুষ। সেখানেই পড়াশোনা, হাতের কাজ শেখা, জপতপ। আমার বাবা মণীন্দ্রলালের সঙ্গে আমার মা মহামায়ার বিয়ে হয়ে যায় দাদামশাইয়ের আগ্রহাতিশয্যেই। বিয়ের পর মায়ের নতুন নামকরণ হয় গায়ত্রী।

আমি খুব পেটুক। তখন যেমন, এখনও তেমন। আমাদের বাঙালবাড়ির রান্না ছিল এক রকম, আর ঘটি মামাবাড়ির রান্না ছিল আর এক রকম। দুটোই আমার বেজায় প্রিয় ছিল। বাঙালবাড়িতে রুটি, লুচি, পরোটা, পোস্ত, আলুর দমের প্রচলন ছিল না। আর রান্নায় মিষ্টিও দেওয়া হত না। সেসব হত মামাবাড়িতে। বাঙালবাড়ির জলখাবার বলতে ছিল মুড়ি বা খই, দুধ, কলা, মোয়া, ঘি দিয়ে মাখা মুড়ি। সকালের দিকেই দ্বিতীয় জলখাবার ছিল প্রথম চড়ার গরম ভাত, ডাল আর ঘি। বড় থালা ঘিরে আমরা বাচ্চারা গোল হয়ে বসতাম, জেঠিমা টপাটপ গরাস পাকিয়ে খাইয়ে দিতেন। এর পর দুপুরেও বা স্কুল থেকে ফিরে আবার ভাত। তবে যাদের পৈতে হয়েছিল, তাদের এক সূর্যে দু’বার ভাত খাওয়ার নিয়ম ছিল না। আর আমাদের বাঙালবাড়িতে মাছ হত বটে, কিন্তু মাংস বা ডিম নয়। আর পেঁয়াজ-রসুনও ছিল নিষিদ্ধ। বছরে বার দুয়েক মাংস যা-ও বা হত, তা ছিল বলি-দেওয়া পাঁঠার মাংস, যা রান্না করা হত পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া শুধু ধনে-জিরে দিয়ে। হিং-এর প্রচলন তেমন ছিল না। আর এখনকার মতো এত আলু খাওয়ারও তেমন রেওয়াজ ছিল না কিন্তু।

মামাবাড়িতে গিয়ে লুচি-পরোটা সাঁটানো ছিল আমার ব্যাপক লোভের বিষয়। আর দিদিমার হাতের অনবদ্য হিং দেওয়া আলুর দম। আর অড়হর ডাল। আর ডালপুরি।

দাদামশাই আমি গেলেই আমাকে কোলে বসিয়ে দুলে-দুলে বলতেন, বাঙালু রস খাইলু ভাঁড় ভাঙিলু পয়সা দিলু না…। আমি আর দিদি ছিলাম তাঁর প্রথম বাঙাল নাতি-নাতনি। আমাদের কিন্তু ভারি আদর ছিল মামাবাড়িতে। আমার মামাবাড়িতে মামা-মাসিদের প্রায় সবারই কোঁকড়া ঘন চুল। আমার মা তো চুলের জন্যই বিখ্যাত ছিলেন। কোঁকড়া ঘন চুল মেঘের মতো মায়ের চালচিত্র রচনা করত। আশ্রমে মা’কে সবাই চিনত চুলওয়ালা মহামায়া বলে।

দাদু গড়গড়ায় তামাক খেতেন। আবার একটু আফিং-এরও নেশা ছিল। দাদুর সব কিছু নকল করা চাই বলে, দাদু কাছারিতে গেলেই আমি তাঁর বিশাল ডেকচেয়ারে বসে নিবে যাওয়া গড়গড়ায় গুড়ুক-গুড়ুক করে টান মারতাম, ঠাকুমা সেই দৃশ্য সবাইকে ডেকে এনে দেখাতেন আর সবাই হেসে গড়াগড়ি যেত। আর দাদুর আফিং-এর কৌটোর ওপরেও আমার অখণ্ড অধিকার। আফিং খেতে নেই বলে দাদু সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই কখনও খাইনি বটে, কিন্তু এক বার জিবে ঠেকিয়ে দেখেছিলাম, বেশ তেতো। অবশ্য গন্ধটা ভারি মিষ্টি। আফিং-এর ডেলা থেকে ছোট-ছোট গুলি পাকিয়ে (দাদুর মাপমতো) সেগুলো আবার একটা সাদা গুঁড়ো মাখিয়ে আমিই কৌটোয় ভরে রাখতাম। এসব একজন শিশুর পক্ষে বিপজ্জনক কাজ হলেও, কেউ কিন্তু আমাকে বাধাও দিত না। দাদুর ওপর আমার যে অখণ্ড অধিকার ছিল সেটা সবাই মোটামুটি মেনেই নিয়েছিল।

আমাদের পোষ্য বলতে ছিল বেশ কয়েকটা হাঁস, গোটা দুই কুকুর, কয়েকটা বেড়াল, একটা গরু, আর একটা বেজি। রহস্যময় ভাবে যাতায়াত করত বেজিটা। দাদু যখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া খেতেন, তখন বেজিটা এসে দাদুর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করত। আমি তার সঙ্গে ভাব করার অনেক চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু আমাকে সে পাত্তা দেয়নি কখনও।

শুনেছিলাম আমার জ্যাঠামশাই বাবার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। তিনি থাকতেন দক্ষিণের ঘরে। একটু ঠান্ডা স্বভাবের নিরীহ মানুষ। এক সময়ে ভাল ক্ল্যারিওনেট আর বাঁশি বাজাতেন। প্লুরিসি হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাকে পাগলের মতো ভালবাসতেন আমার জেঠিমা হিরণ্ময়ী দেবী। আমাকে ডাকতেন ‘সোনার গোপাল’ বলে। আমি তাঁকে ডাকতাম বমা বলে। বোধহয় বড়মার সংক্ষিপ্ত রূপ। তা সেই বমা ছিলেন একটু মোটাসোটা মানুষ, পাকা রাঁধুনি এবং আহ্লাদী গোছের। কেন কে জানে, নিজের চারটে ছেলে থাকা সত্ত্বেও আমাকে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে ভালবাসতেন। আমাকে বুকের ওপর শুইয়ে কত যে গল্প শোনাতেন তার ইয়ত্তা নেই। এক সন্ধেবেলা মুশকিল আসান এসেছিল, তার হুঙ্কার শুনে আমি বমার বুকের ওপরেই হিসি করে দিয়েছিলাম, ভয় পেয়ে। তাই নিয়ে বাড়িময় সে কী হাসাহাসি!

বহুরূপী, মুশকিল আসান যেমন আসত, তেমনি প্রায়ই সকালের দিকে আসত মাঠাওয়ালা। মাঠা মানে ঘোল। মাটির বড় বড় মালসায় মাঠার ওপর মাখনের গোল-গোল পিণ্ড ভেসে থাকত। সেই মাখনের গোল্লা চিনি মাখিয়ে খাওয়ার স্বাদ আজও যেন টের পাই। মাখনে মাখামাখি মুখের ভিতরে এক অপরূপ স্নিগ্ধতা।

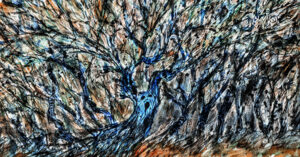

আমার কাছে তখন ময়মনসিংহের মতো এমন রূপকথার রাজ্য আর কোথাও নেই। মেঘমুক্ত দিনে পুবদিকে তাকালে খুব আবছা একটা পাহাড় দেখা যেত। সেটা অনেক দূরে। শুনেছিলাম, সেটা নাকি গারো পাহাড়। ব্রহ্মপুত্রের ও-পারে ছিল বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, শরৎকালে জায়গাটা কাশফুলে ভরে যেত। আর শীতকালে ব্রহ্মপুত্রে বড়-বড় চর পড়ত, গজাত নানা ঘাসপাতা। শৈশবে ওই শহরে মোটরগাড়ি দেখিনি বললেই হয়। কখনও কদাচিৎ গোলোকপুর জমিদারবাড়ির একটা হুডওয়ালা মোটরগাড়ি ছ্যাড়ছ্যাড় করে যেত আর আসত।

শব্দটা পেলেই আমরা দৌড়ে গিয়ে মোটরগাড়ি দেখে আসতাম। যানবাহন বলতে দুটো জিনিসই ছিল প্রধান, সাইকেল আর ঘোড়ার গাড়ি। অনেকটা বড় পাল্কির মতো দেখতে গাড়িটা টেনে নিয়ে যেত দুটো করে টাট্টু ঘোড়া। সেই সব ঘোড়া ছিল রুগ্ন ও দুর্বল, কোচোয়ানের চাবুক আর গালাগাল খেয়ে তারা যথাসাধ্য ছুটত বটে, কিন্তু গতি ছিল অতীব মন্থর। তবে জমিদারদের বেশ কয়েকটা করে হাতি থাকত। মাহুতরা হাতিকে স্নান করাতে ব্রহ্মপুত্রে নিয়ে এলে আমরাও সেখানে জুটে যেতাম। মাহুতদের কাকুতি-মিনতি করে কতবার যে হাতির পিঠে উঠে ঘুরেছি তার হিসেব নেই। হাওদা ছাড়া হাতির পিঠে ওঠা অতিশয় বিপজ্জনক। কারণ হাতির চওড়া পিঠে বসলে দুলকি চালের ফলে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই আমি একটু উপুড় হয়ে হাতির যে সামান্য একটু লোম থাকে সেগুলোই খামচে ধরে থাকতাম।