সারপ্রাইজ: পর্ব ২

অর্ণব চক্রবর্তী (April 15, 2022)

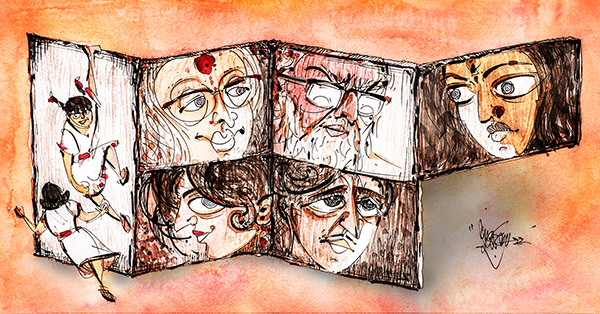

অর্ণব চক্রবর্তী (April 15, 2022)দিদি দরজা খুলল। একগাল হাসি। যেভাবে দরজা খুলত বছর দশেক আগে। তখনও ওর বিয়ে হয়নি, এমএসসি’র পর আমি একটা চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম দিল্লি। ছুটির সময় যখন ফিরতাম, দিদি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত এইভাবে। ওই দাঁড়ানোর ভঙ্গি, ওই হাসি— তারাই তো আমার বাড়ি, আমার ঘরে ফেরা। কিন্তু জমানো শৈশব একসময়ে ফুরিয়ে আসে। আমি কলকাতা ছাড়ার দু’বছর পর দিদির বিয়ে হয়ে গেল। তারপর কিছুদিন বাড়ি ফিরতে ভাল লাগত না। দিদিকে ছাড়া বাড়িটা বড় পানসে হয়ে উঠত। এক সময় যতটা আনন্দ বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হত, ফ্যানের হাওয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ত ঘরের ভেতর, দিদির বিয়ের পর তারা সব বোবা আর বুড়ো হয়ে গেল। বয়স বেড়ে গেল গোটা পরিবারটার। দেওয়াল, চেয়ার, বিছানা, খাট— সব কিছুর। বাবা-মা’র তো বটেই। অশরীরীর মতো তার মাঝে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল শূন্যতা।

এবারে বাবার জন্মদিনের জন্যই দিদি চলে এসেছে দিনকয়েক আগে। দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। পেছন থেকে উঁকি মারছে দিদির দুটো মেয়ে। বড়টা তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে, ছোটটা তার দিদিকে দেখে বুঝতে পারছে খুশির কিছু ব্যাপার ঘটেছে। ডালুকে ওরা খুব পছন্দ করে।

দিদি আসায় আমার এবার কিছুটা সুবিধে হয়েছে। চাকরির ব্যাপারটা সরাসরি বাবাকে বলতে হবে না। দিদিকেই বরং দূত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। যে-কথাটা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব ছিল, সেটাই প্যালেটেবল করে পরিবেশন করতে দিদির জুড়ি নেই। কিন্তু দেখা গেল দিদির সাথে এ নিয়ে আলাদা করে কথা বলাটাই কঠিন। হই-হট্টগোলের মধ্যে নিভৃতে কথা বলার সময়টাই পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চারা ছুটে চলেছে চারিদিকে, তাদের খাওয়ানো-পরানো (পড়ানোও বটে) তো আছেই, কখনও মা’কে রান্নাতেও সাহায্য করছে দিদি, অনলাইনে কলেজের ক্লাস নিচ্ছে। এই ব্যস্ততাই হল সংসারের এসেন্স। হয়তো সুস্থ জীবনেরও, যদি না তুমি সাহিত্যিক হও। এই কথাটাই ওদের বলতে হবে। এই ব্যস্ততা আর অনন্ত এনগেজমেন্টকে অতিক্রম করার জন্যই চাকরিটা আমাকে ছাড়তে হয়েছে।

অথচ এই অনন্ত ব্যস্ততায় পা রাখলেই স্রোত আমাকে টেনে নিয়ে যায়। যখন আমি দিদির ছোট দুই মেয়ের সাথে খেলি, তাদের আদর করি, পেছনে-পেছনে ছুটে যাই এ-ঘর থেকে ও-ঘর, তখন মনে হয় এই তো বেশ, এভাবে ছোট্ট ফুলের মতো শিশুর হাত ধরে ঘুরতে-ঘুরতেই জীবন কেটে যাক না। জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবনার দরকারই পড়ে না কত মানুষের জীবনে। এই জীবনও তাই। অনুষঙ্গে-অনুষঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া। বা কিছু মানুষের জীবনে হয়তো এটাই অর্থ বয়ে আনে। যাহাই দায়িত্ব তাহাই অর্থের দাবিদার। একটা একরত্তি শিশুকে ধীরে-ধীরে বড় করে তোলা; শিক্ষা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, ভবিষ্যৎ দিয়ে; তারপর একদিন স্বাধীন পায়রার মতো তাদের উড়িয়ে দিয়ে খাঁ-খাঁ ঘরে হাসি, কথার বর্ণাঢ্য অতীতের প্রতিধ্বনি শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়া। যারা কোনওদিন নিজের জীবন নিয়ে ভাবেনি, তারা সন্তানকে খোলা বিশ্বে এগিয়ে দিয়ে দুগ্গা-দুগ্গা বলে একচিলতে ঘরে ফিরে আসে, তারপর নিজেকে প্রশ্ন করে, এবার?

তখন নিজের হারিয়ে যাওয়া শখ-আহ্লাদ নিয়ে মেতে ওঠে অনেকে। আমি সেভাবে কখনও পারব না। আমার শখ-আহ্লাদ খুব অভিমানী আর ঈর্ষাকাতর। ইশারা করলেই তারা ছুটে-ছুটে চলে আসে না পায়ের কাছে। সাধনা করে, তপস্যা করে খুশি করলে তবেই প্রাপ্তি, তবেই সে ধরা দেয়, রাজটিকা পরিয়ে দেয় কপালে। সন্তান প্রতিপালন আর মোটা টাকার চাকরির ফাঁকে ফুলহাতা শার্ট গুটিয়ে, টাইখানা আলগা করে খাতা-কলম নিয়ে বসলে আমার একটা লাইনও বেরোবে না। একটা কবিতাও সম্পূর্ণ হবে না।

ভেবে দেখেছি, আমার শখ-আহ্লাদ হল বুনো শুয়োর। অথচ আশেপাশে কত মানুষকে দেখি, যারা তাদের শখ লম্বা চেন দিয়ে বেঁধে রাখে। পোষা কুকুরের মতো তাদের শখ মাঝে মাঝে পা চেটে দিয়ে যায়। তারা যখন মাইনের টাকা গোনে, ল্যাপটপে মাইক্রোসফ্ট এক্সেল খুলে টেবিল তৈরি করে, বেল্টটা আলগা করে হোটেলের নরম বিছানায় যখন পা ক্রস করে শোয়— তখন পোষা কুকুরের মতো শখ তাদের পা চেটে দেয়। কিন্তু আমার যে তা নয় গোঁসাই! আমার শখকে ধরার জন্য ক্রমাগত ছুটে যেতে হয়, আক্রমণ করতে হয়, রক্তাক্ত হতে হয়, তারপর ভাগ্য প্রসন্ন হলে কোনওদিন আমি তাকে শিকার করি, অন্যথায় সে আমাকে শিকার করে ঘাড় কামড়ে ধরে।

‘মামা, গল্প বলো।’ দিদির বড় মেয়ে এসে বলল। ওর নাম শৈলী। নামটা আমিই দিয়েছি।

গল্প বলা শুরু করলাম। মেয়ে আর মায়ের গল্প। তারা একটা বড় বাড়িতে ভাড়া নিয়ে এসেছে। দু’দিন পরে খুব ভুতুড়ে জিনিসপত্র হতে শুরু করল। গল্পের শেষে বাচ্চা মেয়েটা বুঝতে পারল, সেই বাড়িতে একটা নয়, অনেক ভূত থাকে। আর মা’ও আসলে সেইসব ভূতেদেরই একজন। নিজের মেয়েকে বাঁচাতে মা’টা অন্য ভূতেদের সাথে ঝগড়া করছে। মরাল অফ দ্য স্টোরি: মা বকলে, মারলে, এমনকী ভূত হয়ে গেলেও সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। শৈলী কী বুঝল জানি না। গল্প শুনে বলল, ‘ধ্যাৎ, বাজে গল্প! এর থেকে আমিও ভাল গল্প লিখতে পারি।’ তারপর খাতা-পেন্সিল নিয়ে গল্প লিখতে বসে গেল। মাঝে মাঝেই ছুটে যাচ্ছে মায়ের কাছে, বানান জিজ্ঞেস করছে, বাংলা শব্দের ইংরেজি জিজ্ঞেস করছে, আবার ফিরে এসে মহোৎসবে লিখছে। রঙিন গল্প। এক-একটা লাইন এক-এক রঙের পেন্সিল দিয়ে।

চার লাইনের গল্প। একদিন একটা বাচ্চা তার বাবা-মায়ের সাথে বসে মুরগির ঠ্যাং খাচ্ছিল। হঠাৎ বাচ্চাটা মা’কে জিজ্ঞেস করল, ‘মা, পাশের ঘরে কি একটা শব্দ হল না?’ মা বলল, ‘না, আমাদের বাড়িতে ভূত নেই।’ তখন বাচ্চা মেয়েটা খুশি হয়ে আবার মাংস খেতে লাগল। শেষ। বললাম, ‘বাহ, চমৎকার হয়েছে। আরেকটা গল্প লেখো তো।’ শৈলী আরেকটা গল্প লিখতে বসে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, শৈলীর গল্পে একটা বাচ্চা কেন? এই বয়সের বাচ্চারা যখন পরিবারের কথা লেখে তখন তো নিজের পরিবারের আদলেই মডেল করে। সেই হিসেবমতো গল্পে দুটো বাচ্চা থাকার কথা ছিল। এটাও কি তবে সিবলিং জেলাসি? শৈলীর ফ্যান্টাসিতে বোনের জন্মের আগের সময়টাই কি ফিরে-ফিরে আসে?

শৈলীর বোন মৌলি যখন জন্মাল, তখন আমি বেশ কিছুদিন কলকাতা এসে ছিলাম। শৈলী যে-শকটা পেয়েছিল, তা নিজের চোখেই দেখেছি। কিছু সময়ে কাঁদছিল, কিছু সময়ে বুকের মধ্যে পাথর রেখে চুপ করে ছিল। সকালবেলা স্কুলে দিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল আমার। আমি ওর মন ভাল করার জন্য নানা গল্প করতে-করতে আসতাম, মোবাইলে নাচ-গানের ভিডিও দেখাতাম। ও দেখত। কিন্তু বুকের পাথরটা সরত না। মনে হত, হঠাৎ যেন একটা গভীর ট্রমা ওকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই ট্রমা ধীরে-ধীরে কেটেও গেল, যেরকম সবারই কাটে। শৈলী এখন বোন অন্ত প্রাণ। বোনের কাছেও দিদি রোল-মডেল। কিন্তু তবু, গল্পের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে একলা রাজত্ব করার দিনগুলো।

ভেবেছিলাম দিদিকে খবরটা দেব রাতের দিকে। তা তো হলই না, উলটে বড়সড় একটা দুর্ঘটনা ঘটছিল আরেকটু হলে। দিদি আমাদের সাথে কথা বলতে-বলতে ছোট মেয়েটাকে মাছ-ভাত খাওয়াচ্ছিল। কাঁটাগুলো বেছে রাখছিল থালার পাশে। মৌলির দিকে কারোরই নজর ছিল না। নজর গেল যখন সে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম অ্যাটেনশনের জন্য কান্নাকাটি করছে। কিন্তু যথেষ্ট অ্যাটেনশনের পরেও যখন কান্না কমল না, তখন দিদি জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে, তুমি রাগ করেছ?’ মৌলি কথা বলতে পারে না, শুধু মাথা নাড়িয়ে না জানায়। ‘তাহলে কী হয়েছে, ঘুম পেয়েছে?’ মৌলি আবারও মাথা নাড়ে আর খালি নিজের গলার দিকে হাত দেখায়। কিছুক্ষণ পর দিদি আবিষ্কার করে একটা কাঁটাও থালায় নেই। সবার অজান্তে মৌলি কাঁটাগুলো ধরে মুখে পুরে দিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি বার করে ছুটলাম ডাক্তারখানায়। রাত্রিবেলা কোন হাসপাতালে ডাক্তারবাবু থাকেন, কোথায় থাকেন না বলা মুশকিল। ভাগ্য ভাল তাই অ্যাপোলোতেই পেয়ে গেলাম। একটা কাঁটা তখনও ফুটে ছিল। ডাক্তারবাবু তুলে দিলেন। ফিরতে-ফিরতে দিদির দিকে তাকালাম। দিদির মুখ এখন নিরুত্তাপ, ঘুমন্ত মৌলিকে বুকে জড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। কথাগুলো এখনও বলা যাবে না। প্রবল অশান্তির মধ্যে যেমন এসব প্রসঙ্গ তোলা যায় না, গভীর শান্তির মধ্যেও নয়।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই মাথার বাঁ-পাশে যন্ত্রণা টের পেলাম। মাইগ্রেন। আমার জীবনের সাথে পায়ে-পায়ে ছায়ার মতো চলে এসেছে এই তিরিশ বছর। প্রথম মাইগ্রেন হয়েছিল বোধহয় ওই বছর তিনেক বয়সে। ছোটবেলায় একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিলে মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে কমে যেত। এখন আর কাজ দেয় না। বিকল্প কিছু ওষুধও নেই, ডাক্তাররা মাইগ্রেনের কারণ এখনও পরিষ্কার করে ধারণা করতে পারেননি। ফলে অল্প বয়স থেকেই আমি বুঝে গেছি জীবনের সব অসংগতি ছেঁটে ফেলা যায় না। কিছু অসংগতি, কিছু অসুস্থতাকে সাথে নিয়েই আমাদের এগোতে হয়। পরগাছার মতো প্রতিটা মানুষের জীবনেই এসব জড়িয়ে থাকে কিছুটা করে।

মাইগ্রেনের একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে স্ট্রেস। শারীরিক বা মানসিক যে-কোনও ধরনের। একবার মনের মধ্যে ডুব দিলে আজকের কারণটাও বোঝা কষ্টকর নয়। চাকরির ব্যাপারটা বাবাকে বলা হয়নি গতকাল। আজকে বলতেই হবে। কীভাবে বলব? বাবা কি খুব দুঃখ পাবে? বাবাকে আমি দুঃখ দিতে চাই না। তাকে শেষ জীবনে আমি একটু শান্তি দিতে চাই। অথচ আমার হাতে যে শুধু তিরই উঠে আসছে, ফুল ফুটছে না একটাও!

ডালু এসে ডাকল, ‘এই ওঠো, আজ বাবার জন্মদিন।’

অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম: একটা ফাঁকা ঘরে বসে আছি। অনেকটা জেলখানার মতো। একদিকে ছোট একটা জানলা। জেলের জানলার মতো গরাদ দেওয়া। জানলা দিয়ে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার সামনে সাদা পাতা। আমায় লিখতে হবে কিছু। অথচ আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না। চেতনার গোড়ায় ঢিল ছুঁড়েও এতটুকু ঢেউ তুলতে পারছি না আমি। কবিতার লাইনের বদলে আমার খালি একটা কথাই মাথায় আসছে, কেন যে চাকরিটা করলাম না! আরেকটু চেষ্টা করলে নতুন আইআইটিগুলোর একটায় নিশ্চয়ই পেয়ে যেতাম। না হলে এনআইটি। আজকাল ভাল-ভাল কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও খুলছে। টাকা মন্দ দেয় না। সেই চাকরি ছেড়ে… কাগজগুলো উড়তে শুরু করল। আমি সারা ঘরে ছোটাছুটি করে তাদের ধরতে চেষ্টা করছি। পারছি না।

পাশের ঘরে সবাই গোল হয়ে বসেছে। মা আমাকে চা এনে দিল। এই মিনিট পাঁচেকই হয়তো মা বসার সময় পাচ্ছে। এরপর শুরু হবে ব্যস্ততা। ঘরে কেউ এলেই মা নানা রকম রান্না শুরু করে। রান্না মানে তো শুধু পাঁচ-ছ’পদের আয়োজন নয়, আমাদের বাড়িতে রান্না মানে হাজার রকম নিয়মকানুন। এঁটোকাঁটা বিষয়ে যা যা এ-বাড়িতে জানা আবশ্যক, আমি ছোট থেকে এ-বাড়িতে বড় হয়েও ভাল করে জানতে পারিনি। শুধু রান্নাঘরকে আর ডাইনিং টেবিলকে এড়িয়ে চলতে শিখেছি।

ট্র্যাডিশনাল ভারতীয় পরিবারে, বিশেষত যেখানে বাড়ির বউ চাকরি করে না, রান্নাঘর তো শুধু রান্নার জায়গা নয়, তার থেকে অনেক বেশি। রান্নাঘর একটা অফিস, একটা ডিপার্টমেন্ট। সেই ডিপার্টমেন্টের একজনই ডিরেক্টর হয়। একজনের হাতেই নিয়ম নির্দিষ্ট হয়, ন্যায়-অন্যায় নিরূপণ করা হয়। বলাই বাহুল্য রান্নাঘরেরও একটা পলিটিক্স আছে। বাংলা সিরিয়ালগুলোর অত্যাচারে এ-জিনিস আর জানতে কারও বাকি নেই। কিন্তু যে-জিনিসটা দেখানো হয় না, তা হল এইটুকু একটা ঘরও কারো-কারো জীবনকে এমন অর্থ দিতে পারে, যা প্রকাণ্ড এসি ও বেয়ারা-সহ জাঁদরেল অফিসঘরও অনেক চাকুরেকে দিতে পারে না। ফলে সেই অর্থ থেকে, লগ্নতা থেকে বিদায় নিলে এক ঝটকায় গৃহিণীর অনেকটা বয়স বেড়ে যায়। অনেক শরীর খারাপ নিয়েও মা যে এখনও তত বুড়ো হয়নি, তার পেছনে রান্নাঘরের অবদান খুব কম নয়।

মায়ের সাথে বাবার অনেকটা তফাত। মননে, ভাবনায়, বিশ্বাসে। ঘরের মধ্যে আটকা পড়লে বাবার চোখে-মুখে ডিপ্রেশন পিঁপড়ের সারির মতো ছড়াতে থাকে। ভ্যান গঘের ‘স্টারি নাইট’-এ যেমন মেঘগুলো-তারাগুলো ডাইনামিক হয়ে ফুটে থাকে, বাবার চোখে-মুখে ডিপ্রেশনও তেমন। অপ্রকাশিত, অথচ যেন ফেটে পড়ছে। আর মা ঠিক উলটো। ঘরের মধ্যে কী প্রাণবন্ত! এই জামা ভাঁজ করছে, চাদর টানটান করছে, কাপড় মেলছে, পনিরের তরকারি ফ্রিজের মধ্যে ঢোকাচ্ছে। আর যেই ঘর থেকে বাইরে গেল তখনই সারা শরীরে খাঁচার মুরগির মতো ভয়, যেন এক্ষুনি তাকে ঘাড় ধরে জবাই করতে নিয়ে যাওয়া হবে।

যত বয়স বাড়ছে, আমাদের জন্য বাবার টেনশন তত বাড়ছে। সব কিছু তো মুখ ফুটে বলেও না। কত যুদ্ধ যে সবার চোখের আড়ালে তাকে লড়ে যেতে হচ্ছে কে জানে! যুদ্ধ কিছু অবশ্য মা’ও লড়েছে। সেসব যুদ্ধ হয়তো আরও কঠিন ছিল। সবেরই কেন্দ্রে সেই আমি! মাধ্যমিকের রেজাল্ট ভাল হবে কি না, উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট ভাল হবে কি না… সেই সব যুদ্ধে মা শুধু সেনাপতির ভূমিকাই পালন করেনি, একেবারে পদাতিকের ভূমিকায় নেমে এসেছে কতবার। হয়তো শুধু মায়ের কারণেই আজ কিছু করে খাওয়ার মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। অথচ জীবন এমনই পরিহাসপ্রিয় যে, আদতে দেখা যাচ্ছে তাদের অত স্যাক্রিফাইস সত্ত্বেও আমি কিছুই করছি না। সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি সাহিত্যিক হব বলে।

একজন দিগ্গজ ব্যক্তি শুনে বলেছিলেন, ‘সাহিত্যিক হব বলে সাহিত্যচর্চা কোরো না, করতে ভাল লাগে বলে কোরো।’ কথাটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে দেখেছি— না, আমি সাহিত্যিক হতে চাই। আমি চাই আমার মৃত্যুরও একশো বছর পর বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখকদের তালিকায় আমার নাম থাকবে। বাবা-মা’কে হতাশ করে সেই যুদ্ধটা আমি লড়ে যাব। হার-জিত নিয়ে আর ভাবি না। পাঠকদের শুধু বলে রাখতে চাই একটা কথা। অমর হতে না পারলেও আমার শতচ্ছিন্ন দেহটিকে যেন কবর দেওয়া হয় বাংলা ভাষার উর্বর মাটির তলায়। সেখানে হাত রেখে বিলীন হয়ে যাব আরও সহস্র বাঙালি লেখকের সাথে, যারা প্রত্যেকে বাংলা ভাষাকে দান করে গেছে তাদের কলম।

‘ভাই, বাবার জন্য এই কেকটা অর্ডার দেব ভাবছি।’ দিদি মোবাইলে ছবি দেখাল। ফ্রেঞ্চ লোফের চকোলেট কেক। এরকম কোনও অকেশন এলেই দিদির মাথায় হাজার রকম প্ল্যান জমতে থাকে। এখনও হচ্ছে। বাবার জন্য কী কেক আনবে, কী কী মিষ্টি আনবে, বাবার সাথে দুটো বাচ্চার নানা মুহূর্তের ছবি দিয়ে ফোটো কোলাজ বানাবে— এইসব কত কিছু! এদিকে আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। মাথার যন্ত্রণা বাড়ছে। অথচ আজকে কিছুতেই এটা প্রকাশ করা যাবে না। বাবার আবার টেনশন শুরু হবে। জন্মদিনের দিনটা অন্তত টেনশন ছাড়া একটু ভালভাবে কাটাক।

ব্রেকফাস্টে লুচি আর বেগুনভাজা। সাথে নলেন গুড়ের সন্দেশ। আমার প্রিয় খাবার। অথচ এই মাথা যন্ত্রণার মধ্যে কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করে না। এদিকে মা একটার পর একটা ভেজে আনছে। আগে থেকে ভেজে রাখে না মা। বলে, আগে থেকে ভেজে রাখলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। ফলে আমরা একটা করে পরেরটার জন্য অপেক্ষা করছি। সেই সময়ে আড্ডা হচ্ছে। দিদিই ছাগল চড়ানোর মতো গোটা আড্ডাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দিদি একটা সরকারি কলেজের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের হেড। এইসব পোস্টে যারা থাকে তাদের গল্পের অভাব হয় না। এত রকম ছাত্র, তাদের এত রকম সমস্যা! শুধু কি ছাত্র? শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতিও মাঝে মাঝে খুব ভোঁতা ও হাস্যকর হয়ে ওঠে। আমি আর বাবা ছাগলের গতি দেখে ঘাসের জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজ করি। ছোট করে দু’একটা প্রশ্ন, হাসি, খুচরো এক্সপ্রেশন— এইসব!

ডালু মা’কে লুচি ভাজতে সাহায্য করছে। মা কড়াই থেকে তুলে তেল ছেঁকে একটা পাত্রে রাখছে আর ডালু সেগুলো নিয়ে যার লুচি আগে শেষ হয়েছে তার পাতে দিয়ে যাচ্ছে। বেগুনভাজা শেষ হলে তাও। আমি আড়চোখে তাদের কর্মচঞ্চলতা দেখি। কিছুটা অবাকও হয়ে যাই। আমার ধারণা ছিল, আমাদের রান্নাঘরের স্পেসটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে কোনও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়। মায়ের তৈরি করা নির্দিষ্ট নিয়মগুলো কারোর পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ফলে আমি ধরেই নিয়েছিলাম বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। অথচ বাস্তবে সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গাটাই দেখা গেল সবচেয়ে নির্বিঘ্নে এগোচ্ছে। সেখানে কোনও তর্ক নেই, মতান্তর নেই। মা যেমন বলে, ডালু তেমনটাই করে। আবার ডালুকে কখনও নিজের কাজ করতে দেখলে মা অন্য কাজ করতে অনুরোধ করে না।

জোরজারির মুখে পড়ে বেশিই খাওয়া হয়ে গেল। খাওয়ার পর মাইগ্রেন বাড়ে। এবারেও ব্যতিক্রম নয়। মাথার দেওয়ালে একটা পিংপং বল ক্রমাগত লাফিয়ে চলেছে। মা একবার মিষ্টি দিতে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?’ আমি বললাম, ‘না তো!’ ‘চোখ-মুখ কেমন লাগছে!’ বললাম, ‘ও কিছু না। স্নান করলেই ঠিক হয়ে যাবে।’ আসলে কিন্তু স্নানের কথা উচ্চারণ করামাত্র যন্ত্রণাটা এক ধাপ বেড়ে গেল। মাইগ্রেন হলে এই এক সমস্যা, শীতবোধ বেড়ে যায়। হয়তো মধ্য-গ্রীষ্মের দিন, তাও একটা পাতলা চাদর লাগবে। গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে সারাদিন। এখনও শীত করছে। কিন্তু গায়ে চাদর দেওয়া যাবে না, দিলেই বুঝে ফেলবে সকলে।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে মাইগ্রেনের। যখন মন ভাল থাকে, তখন মাইগ্রেন আসে শাস্তির বেশে। গোটা দিনের আনন্দ যেন নিংড়ে-চুষে নেয়। আর যখন মন খুব খারাপ থাকে, তখন মাইগ্রেন আসে দরকারি উপশম নিয়ে। বন্যার মতো অনেকটা তার স্বভাব। নদীর পাড়ে সুখই থাকুক আর দুঃখই থাকুক, সে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যাকে আজীবন শত্রু বলে চিনেছি, সেও যে কখনও পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখা দিতে পারে তার প্রকৃত উদাহরণ এই মাইগ্রেন। কড়া শিক্ষকের মতো কত কী যে আমাকে সে হাতে ধরে শিখিয়েছে! হয়তো খুব মন দিয়ে কোনও কাজ করছি, সবাই প্রশংসা করছে, আমিও সম্মান-পদোন্নতির মইটা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, খালি পা রাখার অপেক্ষা, ঠিক সেই সময় যমদূতের মতো মাইগ্রেন এসে দাঁড়াবে। সাথে-সাথে সহস্র যোজন দূরে সরে যাবে মই, সম্মান, প্রতিপত্তি, উদ্যম সব কিছু। আমি জানতে পারি, সম্মানের থেকেও আমার অনেক বেশি প্রয়োজন ভালবাসার, একজন মানুষের— যার বুকে মাথা রেখে তুচ্ছ জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়। যখন ভুলে যেতে বসি মানুষ কত ক্ষুদ্র, তখন মাইগ্রেন আমাকে দু’গালে চড় মেরে শিখিয়ে দিয়ে যায় জীবনের ব্যাকরণ। পরের দিন মাইগ্রেন কমে গেলে আমি শুরু করি নতুন একটা দিন। সবচেয়ে বলার মতো ব্যাপার হল, টানা দু’দিন-তিনদিন মাইগ্রেনে কাতরানোর পর যখন একদিন সকালে চোখ মেলে দেখি ব্যথা নেই, তখন যে অবর্ণনীয় আনন্দে মনটা ভরে যায় তার কোনও তুলনা হয় না। বুঝতে পারি রোগমুক্তির থেকে বড় কোনও আশীর্বাদ পৃথিবীতে নেই।

দিদি ডালু আর দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বেরোল। কাছেই অ্যাক্সিস মল থেকে মায়ের জন্য দুটো ভাল ম্যাক্সি কিনে আনবে, তার সাথে কুচোদুটোর জন্য হাওয়াই চটি। আমি মাথাব্যথা বলে আর যেতে রাজি হলাম না। বললাম রাতে ঘুম আসতে দেরি হয়েছে, ঘরেই রেস্ট নিয়ে নেব একটু।

দিদিরা বেরিয়ে যেতেই বাবা জিজ্ঞেস করল, ‘তোর কি মাথা ধরেছে নাকি?’

আমি জোর দিয়ে বললাম, ‘না, না। রোদে বেরোলে ধরতে পারে, তাই আর বেরোলাম না।’ বাবা বিশ্বাস করল। বলল, ‘ভাল করেছিস।’

আমি আর বাবা এখন ঘরে। দুজনেরই কিছু বলতে চাওয়ার আছে। অথচ কেউই বলে উঠতে পারছি না। কিছুক্ষণ পর বাবা উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি নিশ্বাস ফেললাম। বাবা এখন পায়চারি করছে। গোছাতে চাইছে কথাগুলোকে, প্রশ্নগুলোকে। তার আগেই আমাকে বলে ফেলতে হবে। ‘আমি চাকরি করব না, আমি লিখব।’ ধুস, এভাবে বলা যাবে না।

বাবাই ফার্স্ট মুভ করল। প্রথমে নিরীহ বোরে এগিয়ে দিল দু’ঘর, ‘লেখালিখি হচ্ছে রেগুলারলি?’ আমি বুঝতে পারি বাবা এই প্রশ্নের উত্তর আদৌ চায় না। এটা হল ভনিতা। দড়ি ছুড়ে আংটায় ফাঁস লাগিয়ে নেওয়া। আসল প্রশ্নটা এবার ধীরে-ধীরে দড়ি বেয়ে উঠবে। ফলে আমিও উত্তর দিই সংক্ষেপে। ‘চলছে ঠিকঠাক।’ এর বেশি বাবা শুনতেও চায় না। দু’মিনিট দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুরদার ছবির দিকে চেয়ে পায়ের নখ খোঁটে। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়, ‘আর চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করছ কোথাও?’

চেক! লম্বা করে কোনাকুনি গজ এগিয়ে দিয়ে চেক দিয়েছে বাবা। আমার রাজা আনপ্রোটেক্টেড। আমার কবিতার মতোই আমার রাজা এতক্ষণ খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছিল। হঠাৎ চেক পড়ায় সে ঘাবড়ে গেছে। এদিকে আমার চাকরি নেই। অর্থাৎ মন্ত্রী নেই। প্রোটেকশন নেই। আছে খালি সাহিত্যজীবনের নিটোল অ্যাম্বিশন। সে-মালটা বাস্তবতা ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে আড়াই ঘর চলে। তাকে দিয়েই কি আমি শেষ পর্যন্ত রাজা বাঁচাব?

না, রাজা বাঁচাতে গেলে আমার এখন দরকার একটা মিথ্যে। মিথ্যের দুর্গ। সামনে লম্বা ওয়াচ টাওয়ার। আমি বললুম, ‘করছি টুকটাক।’

‘টুকটাক না। এবার করতে থাকো। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।’

আমি অস্ফুটে একবার হুঁ বলি।

‘ফ্যাকাল্টি পজিশন কোথায়-কোথায় বেরোচ্ছে খবর রেখো। অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর পজিশনের জন্য তো একটা এজ-লিমিট আছে। ৩৫ বোধহয়। সেটা পেরিয়ে গেলে তো মুশকিল!’

‘হুঁ।’

‘দীপেশ বলল স্কটিশ চার্চ কলেজে পজিশন বেরিয়েছে। একবার দেখো।’

‘পিএইচডি-পোস্টডক করে কলেজে পড়াব?’ বলেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি। হ্যাঁ-হুঁয়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল।

‘ইউনিভার্সিটি বা ইন্সটিটিউটগুলোতে জোর দিয়ে চেষ্টা করো তাহলে। কোথায় পজিশন বেরোচ্ছে দেখো। কোথাও তো একটা ঢুকতে হবে! বয়স বেড়ে যাচ্ছে তোমার। এরপর তোমাদের যদি ছেলেমেয়ে হয়, তাহলে তো ডালুও এনগেজ্ড হয়ে যাবে। আর বাচ্চাদের পড়াশুনোর খরচ দিনকে দিন বাড়ছে। ভেবে দেখো, দেরি করলে এমনি কিছু না, তবে… তাছাড়া কলেজে হলে খারাপ কী? তোমার দিদি তো করছে। ভালই তো আছে। অনেকটা সময় পাবে লেখালিখি করার জন্য।’

লজ্জায় মিশে গেলাম মাটিতে। বাবা স্বগতোক্তির ঢঙে যত কথা বলে, আমি ফুটো জাহাজের মতো তত ডুবতে থাকি অনুশোচনায়। প্রতারণা করছি আমি। এইবার অন্তত বাবাকে বলে দেওয়া উচিত। বাবা যা আশা করে আছে, আমি তা পূরণ করতে পারব না। সেই পথ থেকে যে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি! ভাবলাম, বাবার হাত ধরে বলব, ‘আমাকে একটা চান্স দাও বাবা, পাঁচ বছরের একটা ব্রেক দাও। দেখো, আমি তোমাকে হতাশ করব না। একদিন তোমাদের সবাইকে গর্বিত করব আমি।’ কিন্তু বলতে পারলাম না। অনুশোচনার সমুদ্রে এখন শুধু জাহাজের লাল রঙের পালটা দেখা যাচ্ছে।

কলিং বেলের শব্দ হল। দরজা খুলতেই শৈলী ‘দাদাই’ বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাবার কোলে। শৈলী বাবাকে খুব ভালবাসে। যে-জিনিসটা কেউ বললেই সে শুনবে না, সেটা বাবা একবার বললেই শুনবে। বাচ্চাদের সাথে চট করে বন্ধুত্ব করার স্বাভাবিক একটা ক্ষমতা আছে বাবার। মা আবার উলটো। বাচ্চাদের বেশিক্ষণ সামলাতে পারে না। সবসময়েই মন পড়ে থাকে রান্নাঘরের দিকে। বাচ্চা-বুড়ো যে কাউকেই খুশি করার একটাই উপায় মা জানে, সেটা হল রান্না। ফলে বাড়িতে কেউ এলে দুটো কথা বলার বদলে হয় লুচি, নয় মালপোয়া, নাহলে ঘুগনি— এসব বানাতে বসে যায়। আজকে মা খালি দুপুরে রাঁধবে। রাতের খাবারটা আমরা জোর করেই অর্ডার দিয়েছি।

শৈলী এখন বাবার কোলে। ওকে নিয়ে দু’বার ঘরময় পায়চারি করে বাবা সোফায় বসে পড়ল। মুখে হাসি আর ক্লান্তি মিশে আছে। দাড়িগুলো সাদা। মাথায় ধূসর চুল। চোখদুটো ঢুলে আছে। এখন আর আগের মতো বেশিক্ষণ কোলে রাখতে পারে না শৈলীকে। ডাক্তার ভারী জিনিস তুলতে বারণ করে দিয়েছে। কোমড়ের ব্যথাটা বাড়ে। চোখে রেটিনারও একটা সমস্যা হয়। এভাবে বাবাকে দেখে আমার মাঝে মাঝেই খুব মনখারাপ করে। সূর্যগ্রহণের আগে যেমন হয়, ঘরময় সারেঙ্গির ছড় টেনে-টেনে ক্রমাগত বিষাদ বাজতে থাকে।

বটগাছের মতো শাখা মেলে ছিল বাবা। আমরা তার বাহু থেকে ঝুরি হয়ে নেমে এসেছি মাটিতে। অথচ আমাদের এত অসহ্য ভারে, দাবি ও চাহিদায় কখনও তো নুয়ে পড়েনি! একটা শাখাতেও চিড় ধরেনি। বাকল খসে পড়েনি। অথচ আজকে যখন বার্ধক্য এ-বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে জাল বুনে চলেছে, তখন একটু সামান্য বাতাসেই বাবার গুঁড়ি, কাণ্ড নড়ে উঠছে। রোগা হতে-হতে বট গাছটাকে এখন নাতিদীর্ঘ পেয়ারা গাছ বলে ভুল হয়। তার সাথে ভয়। বাবাকে ছাড়া কোনও পৃথিবী আমি কল্পনা করতে পারি না। অথচ দু’চোখে পাথর বসানো এমন একটা পৃথিবীই আজকাল আমাকে চিঠি পাঠায়। রাতে ঘুম ভেঙে একটা কথা মাথার মধ্যে ঘোরে। বাবাকে আমরাই ধ্বংস করে ফেলছি না তো?

‘আমরা’ শব্দটা ঠিক নয়। দিদি বাবাকে হতাশ করেনি। বরং বাবাকে গর্বিত করেছে। পিএইচডি করেছে, একটা সরকারি কলেজের ডিপার্টমেন্টাল হেড, সংসার করছে চুটিয়ে, যত্ন করে মানুষ করছে দুটো মেয়েকে। সায়নদা (দিদির বর) কর্মঠ, দায়িত্বশীল মানুষ। ফলে দিদির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছে বাবা। বাকি থাকলাম আমি আর মা। মায়ের কাছে নতুন কিছু চাহিদা নেই। এতগুলো দশক একই ফর্মুলায়, একই আনন্দ ও ঝামেলার মধ্যে দিয়ে কাটানোর পর নতুন করে আর কী চাওয়ার থাকে? চাওয়ার থাকে একমাত্র আমার কাছে। সাফল্য, সংসার ও সমৃদ্ধির ত্র্যহস্পর্শে আমার জীবনটাকে স্থির হতে দেখে তার শান্তি। অথচ আমিই বাবাকে শান্তি দিতে পারছি না। যেটা ছিল নেহাতই একটা আটপৌরে ঘা, সেখানে এখন পুঁজ জমে ফুলে উঠেছে। বাবা এখনও জানে না যে, এই অঙ্গটি তার চিরকালের মতো বাদ যাবে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতে দেরি হল। মা বানিয়েছে পারশে মাছের পাতলা ঝোল, মুসুর ডাল আর পোস্তর বড়া। রাতে বাইরে থেকে খাবার আসছে বলে দুপুরে হালকা খাবার। মায়ের হাতের পারশে মাছ আমার খুব প্রিয়। কিন্তু আজকে অতি কষ্টে ঠেসে-ঠেসে পেটে ঢোকাতে হল। মাথা ফেটে যাচ্ছে। মাইগ্রেন এরকম বেড়ে গেলে যেটা সত্যিকারের দরকার, তা হল উত্তেজনাহীন ঘুম। আজকে টেনশনটা কিছুতেই উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। যে-দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, সে-দেওয়ালে লম্বা-লম্বা কাঁটা। এখন কাঁটা সরানোর উপায়ও নেই। ইশ! কেন যে গতকালকেই বলে দিইনি বাবাকে! কথা জমিয়ে রাখলে বারবার তা মাথা যন্ত্রণা হয়ে ফিরে আসে। মনের মধ্যে দায় পুষে-পুষে পচিয়ে ফেললাম, এখন বিষক্রিয়ায় ধুঁকে-ধুঁকে মরো!

সবচেয়ে বড় অসুবিধে হচ্ছে, কারো কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারছি না। দিদি হয়তো হাসির কথা বলল, আমি না বুঝে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে দিলাম। তারপর অন্যদের হাসি দেখে হুড়মুড়িয়ে হাসা শুরু করলাম। কখনও মেক-আপ দেবার জন্য অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে ফেলছি। মাঝে মাঝে দু’হাতে মাথা চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে। ঠং করে হাতুড়ির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আর বেশিক্ষণ চললে আমি হয়তো কাত হয়ে পড়ব! এমন সময়ে মা আমাকে বাঁচিয়ে দিল। খাবার টেবিলে বসে বেশিক্ষণ কথা বলা মায়ের পছন্দ নয়। আমরা উঠে গেলে মা এঁটো ফেলবে, তিনবার করে টেবিল মুছবে। খাবারগুলো ফ্রিজে ঢোকাবে। এসবই চলে নির্দিষ্ট অর্ডারে। মধ্যে মধ্যে বার পাঁচেক হাত ধোয়া।

উঠে পড়াতে সুবিধা হল। আমি খেয়ে উঠে বিছানায় কাত হয়ে বসলাম। শুয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। একটু না ঘুমালে কমবে না। কিন্তু শৈলী আর মৌলির এখন ফুল এনার্জি। কাউকে ঘুমোতে দেবে না। সারা ঘরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, খেলনাবাটি নিয়ে নানা রকম রান্না করছে। আমি হলুম টেস্টার। মিছিমিছি খেয়ে কেমন হয়েছে বলতে হবে।

রান্নার পদ খুব বেশি হল না। বাবা ঘরে এসে শৈলীকে ডাকল, ‘সোনামনি এসো। চলো আমরা পাশের ঘরে বসে খেলা করি।’ শৈলী খেলার বাসনপত্র গুছিয়ে চলল পাশের ঘরে। বাবা আমার কাছে এসে পিঠে হাত রাখল একটা। ‘মাথা যন্ত্রণা করছে? শুয়ে নে। ঘুমিয়ে নে একটু।’ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। মুখ ফুটে কিচ্ছু বলিনি, তাও ঠিক বুঝে ফেলেছে বাবা। কীভাবে বুঝল? আমি তো কোনও ইঙ্গিত রাখিনি! কত বন্ধু হয়েছে যাদের পরিবারে একজন মানুষ আরেকজনের এক্সপ্লিসিট জেসচার বুঝতে পারে না। অথচ আমি একটা শব্দ না বলতেই বাবা ঠিক বুঝে গেছে। এই যে পিঠে হাতটা রাখল এসে, এ কি শুধু হাত? শুধু হাত কি এত ব্যাপ্ত, এত ভালবাসাময়, এত মানবিক হতে পারে?

ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম: একটা ফাঁকা ঘরে বসে আছি। অনেকটা জেলখানার মতো। একদিকে ছোট একটা জানলা। জেলের জানলার মতো গরাদ দেওয়া। জানলা দিয়ে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার সামনে সাদা পাতা। আমায় লিখতে হবে কিছু। অথচ আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না। চেতনার গোড়ায় ঢিল ছুঁড়েও এতটুকু ঢেউ তুলতে পারছি না আমি। কবিতার লাইনের বদলে আমার খালি একটা কথাই মাথায় আসছে, কেন যে চাকরিটা করলাম না! আরেকটু চেষ্টা করলে নতুন আইআইটিগুলোর একটায় নিশ্চয়ই পেয়ে যেতাম। না হলে এনআইটি। আজকাল ভাল-ভাল কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও খুলছে। টাকা মন্দ দেয় না। সেই চাকরি ছেড়ে… কাগজগুলো উড়তে শুরু করল। আমি সারা ঘরে ছোটাছুটি করে তাদের ধরতে চেষ্টা করছি। পারছি না। দেখতে-দেখতে কবিতার পাতা আকারে ছোট হয়ে এল। গায়ের ওপর ফুটে উঠল মহাত্মা গান্ধির ছবি। হাওয়ায় দুলতে-দুলতে সিলিঙের দিকে উঠে গেল। আমার নাগালের অনেকটা বাইরে। জানলার বাইরে থেকে বাবা এখনও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি ধীরে-ধীরে বাবার সামনে এগিয়ে এলাম, তারপর কেঁদে ফেললাম ঝরঝর করে। বাবা বোধহয় হাত বাড়াল আমাকে ছোঁয়ার জন্য কিন্তু গরাদ পেরিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছোল না। রোদ বাড়তে লাগল। এক সময় বাবার মুখটা রোদে-রোদে ঢেকে গেল পুরোপুরি। তখন ঘুম ভাঙলে দেখতে পেলাম, জানলা দিয়ে সূর্যের আলো সরাসরি চোখে এসে পড়ছে। পর্দাটা দিয়ে শোওয়া হয়নি।

মাইগ্রেন চড়া আলোয় বাড়ে। এখন মাথা যন্ত্রণা সেই পর্যায়ে এসে গেছে, যখন যন্ত্রণার সাথে বমি পায়, গা গুলোতে থাকে। ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকলাম আরও কিছুক্ষণ। কিন্তু এখন চেষ্টা করলেও আর ঘুম আসবে না। যন্ত্রণার এই পর্যায়ে ঘুমানো যায় না। দাঁত দিয়ে বালিশের ওয়ার কামড়ে আর হাতের নখ দিয়ে বিছানায় আঁচড়ে-আঁচড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। একা থাকলে ওয়াক তুলে তুলে বমির চেষ্টা করা যেত। কিন্তু এখানে সেরকম শব্দ করলে সবাই জেনে যাবে, ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া মাইগ্রেনের ব্যথায় চেষ্টা করলেও বমি হয় না। তবু ওয়াক উঠলে যন্ত্রণাটা কয়েক সেকেন্ড থেমে থাকে শুধু। যেন একজন শ্রমিক মাটি কোপাতে-কোপাতে ঘাম মোছার জন্য এক মুহূর্ত থামল।

শৈলী চুপি চুপি ঘরে ঢুকে এসেছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে তাকালাম। ‘এই তো মামা উঠে গেছে, মামা উঠে গেছে!’ শৈলী চেঁচিয়ে বলল। এবার আর শুয়ে থাকা যাবে না, উঠতেই হবে। এবার একটা ক্রোসিন খেয়ে নিলে ভাল হয়। ব্যাগের ফ্রন্ট পকেটে ক্রোসিন থাকার কথা। কিন্তু খুঁজে পেলাম না। ওটা বাদে সব আছে। একটা এইচবি পেনসিল, একটা প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া বোরোলিন, নষ্ট হার্ড ড্রাইভের ইউএসবি কর্ড, কমলালেবুর একচাকলি খোসা— যা যা থাকার কথা নয় সব আছে।

‘তুমি খুঁজছ কিছু?’ ডালু জিজ্ঞেস করল।

‘না। ওই পেন একটা।’

‘চা হয়ে গেছে। এখানে দেব না পাশের ঘরে? পাশের ঘরে দিই? সবাই আছে।’

‘হুঁ। দাও, আমি আসছি।’

‘তোমার কি কিছু হয়েছে?’ ডালু কাছে এসে জিজ্ঞেস করল।

‘কই না তো!’

‘মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে। মাথা যন্ত্রণা করছে?’

আমি ভাবার চেষ্টা করলাম, আমার মধ্যে ঠিক কী দেখলে আইডেন্টিফাই করা যায় যে আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে? মনের মধ্যে একটা কাল্পনিক সংলাপ চালিয়ে দেখলাম। মনে হচ্ছে ধরে ফেলেছি। আই কনট্যাক্ট না করা। মাথাব্যথা হলে আই কনট্যাক্ট কমে যায়। মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারি না। এমনকী মাথা সোজা করে রাখতেও পারি না। আপনাআপনিই মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এটা আগে কখনও ভেবে দেখিনি তো! বেশ আজব ব্যাপার।

চা নিয়ে পাশের ঘরে বসলাম।

বাবা হেসে জিজ্ঞেস করল, ‘কী বাবা, ঠিকঠাক?’

আই কনট্যাক্ট করে উত্তর দিলাম, ‘ফার্স্টক্লাস!’

মা বলল, ‘তাতাই বিকেলে আলুর চপ নিয়ে আসিস তো, গ্যালেরিয়ার সামনে একটা দোকানে পাওয়া যায়।’

আই কনট্যাক্ট করে বললাম, ‘আচ্ছা নিয়ে আসব।’

দিদি বলল, ‘ভাল করেছিস ঘুমিয়ে নিয়েছিস। আমারও ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। এই দুটোর জ্বালায় কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না! একবার একটু চোখ লেগে এসেছিল। ছোটটা এসে নাক কামড়ে দিয়েছে। কীরকম দুষ্টু হয়েছে ভাব!’

মৌলি আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল, যেন সত্যিই বুঝতে পেরেছে যে ওর নামে নালিশ করা হয়েছে।

‘মাথা যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে আলোচনা এগোতে লাগল’ মাথা যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে আলোচনা এগোতে লাগল। সাধারণ কথার পিঠে কথা। কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। পরিচিতদের কে কী করছে, নতুন কী কী ঘটেছে, এইসব টুকিটাকি উদ্দেশ্যহীন আলাপ। আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম সায়নদা কখন আসবে, দিদি বলল এতক্ষণে এসে যাওয়ার কথা। দাঁড়া একবার ফোন করে দেখি।

ফোন করে দেখা গেল গাড়ির কীসব সমস্যা হয়েছে। তাই গাড়ি দোকানে দিয়ে ট্যাক্সি করে আসবে সায়নদা। আসার পর আমরা একসাথে কোথাও খেতে যাব। বাবা শুনে বলল, ‘এই তো ক’দিন আগে সারাল, এর মধ্যে আবার খারাপ হল গাড়ি?’

‘হ্যাঁ। সায়ন তো বলছে এবার একটা নতুন গাড়ি কিনবে।’

‘হ্যাঁ। কিনে ফেলাই ভাল।’

‘আমাদের গাড়িটাও তো গন্ডগোল করছিল ক’দিন ধরে।’ মা বলল এবার। এই সংক্রান্ত আলোচনায় আমি বিশেষ যোগ দিতে পারি না। আমি কলকাতা ছাড়ার পড়ে বাবা গাড়ি কিনেছে। ফলে গাড়ি চালানোর সুযোগ আমার হয়নি। এমনকী আমাদের গাড়ির নম্বরও আমার মুখস্থ নয়। কোথাও যেতে হলে হয় বাস বা উবার-ওলাই আমার ভরসা। দিদিও গাড়ির বিষয়ে খুব ওয়াকিবহাল নয়। তবু মায়ের কথায় জিজ্ঞেস করল, ‘তাই বাবা? কী হয়েছিল?’

‘ওই একবার যখন খালের জল ঢুকে এসছিল এদিকটায়, সেবার গাড়িটা বাইরে রেখেছিলাম, জল ঢুকে গেছিল। তারপর থেকে ইঞ্জিনটা গোলমাল করছে মাঝে মাঝে।’

‘তুমিও নতুন একটা কেনো। এটা এক্সচেঞ্জ করে নাও।’

‘করব, তোমার ভাই একটা চাকরি পেলেই করব।’

আমি না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম, ডালু আমার দিকে তাকিয়েছে। ও চায় আমি এবার সত্যি কথাটা বাবাকে বলি। কিন্তু আজ বাবার জন্মদিন, আজকে কি কথাটা বলা যায়?

পারলাম না। আমি কি অতিরিক্ত ভাবছি? এমন তো হতেই পারে যে, যতটা আঘাত পাবে বলে ভাবছি, বাবা ততটা আঘাত পেল না। এমন তো হতেই পারে বাবা আমাকে আশীর্বাদ করে বলল, যা করে সুখী হও তাই করো। এমন তো হতেই পারে…

বোধহয় হতে পারে না। হায়ার সেকেন্ডারির পর যখন বলেছিলাম ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়তে চাই, তখন বাবা বলেছিল, ‘পড়তে পারো, কিন্তু তাহলে আমাকে এখন থেকে না খেয়ে পয়সা বাঁচাতে হবে, তোমার ভবিষ্যতের জন্য।’ ঠাট্টা করেই বলেছিল, সত্যি তো আর আধপেটা খাওয়া শুরু করত না, তবে এটা একটা ইঙ্গিত। ২৩ বছর বয়সে আমার ইতিহাস অনার্স পড়ার সম্ভাবনায় যদি বাবা এতটা চিন্তিত হয়ে পড়ে তাহলে বত্রিশ বছর বয়সে চাকরি না করার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই আনন্দের সাথে সায় দেবে না। বলবে না কিছু কিন্তু দুঃখ পাবে। দুশ্চিন্তা করবে। নিজের মনের মধ্যে গুটিয়ে যাবে। বাবার শেষ জীবনটা আমি কিছুতেই এত কর্কশ করে তুলতে চাই না।

তবু, না চাইলেও আমাকে করতেই হবে। সাহস করে আজকেই আমাকে খুলে বলতে হবে সব। বলতে হবে চাকরি নয়, বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হতে চাই আমি।

সাহস আনার আগে আমার দরকার কিছুটা সময়। একা। আর সিগারেট। চায়ের আড্ডা যখন সবে ভেঙেছে, আমি চটি গলিয়ে টুক করে বেরিয়ে পড়লাম। সামনের রাস্তাটা পেরোলেই রামুদার দোকান। সেখানে বিকেল হলেই অনেকে ভিড় করে শুধু চায়ের লোভে। চা-টা দামি, তবে ভাল। প্রজাপতি বিস্কুট পাওয়া যায়। আর নানা রকমের সিগারেট। এমনকী ডানহিল, ডেভিডফ পর্যন্ত। রামুদার দোকান থেকে বাবা আর আমি দুজনেই সিগারেট খেতাম। এখন দুজনেই ছেড়ে দিয়েছি। করোনার সময়ে, যখন একদিনের নোটিশে অনির্দিষ্টকালের জন্য লকডাউন চালু হয়ে গেল, আর ব্ল্যাকে প্রতি সিগারেট ৩০ টাকা করে বিক্রি হতে শুরু করল, তখনই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজকে অনেকদিন পর কেন যেন আবার ইচ্ছে করল।

রামুদা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল ‘কবে এলে?’

‘এই তো কালকে।’

‘ছুটি নাকি?’

‘না, বাবার জন্মদিন বলে এলাম।’

‘বাঃ বাঃ। আজকালকার ছেলেপিলেরা তো বাবার মায়ের জন্মদিন মনেই রাখে না! কী দেব? কিং না লাইটস?’

‘কিং দাও।’

‘আচ্ছা। কী দিলে বাবার জন্মদিনে?’

‘অ্যাঁ?’

‘কী গিফ্ট দিলে?’

‘কী আর দিই বলো তো!’

‘কেন? কিছু একটা সারপ্রাইজ দাও! বাচ্চা বয়সে আর বুড়ো বয়সে মানুষ এসব খুব পছন্দ করে।’

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। গলার কাছে একটা গিফ্ট দলা পাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। আপাতত টাকড়ায় জিভ ঘষে-ঘষে আমি নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছি। পেছনে, পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবতে চলেছে। কনে দেখা আলোয় আমাদের বাড়ি, রাস্তা, ল্যাম্পপোস্ট আর গোটা পৃথিবী কোমল হয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠবে। আমাদের বাড়িতে কেক কাটা হবে, সুর করে করে হ্যাপি বার্থ ডে গাওয়া হবে। তারপর পাহাড়ের ধ্বসের মতো আমার মুখ থেকে নেমে আসবে একটি এক্সক্লুসিভ সারপ্রাইজ। বাবার জন্মদিনের বিশেষ উপহার।

পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook